新农科背景下农学专业高年级研讨课教学模式探索

摘 要:为提高农科人才培养质量,具有提升学生综合能力的高年级研讨课在农学专业课程体系中被增设。但如何进行该课程的教授在农科中研究还很少,且还缺乏一个共识性的教学模式。因此,该研究基于海南大学农学专业高年级研讨课授课实际,从授课模式出发进行优化,其中包括研讨选题的自由化、学生角色的主体化、汇报形式的灵活化及思政与汇报的融合化等四个方面,通过探索以达到提升农学专业学生综合能力的目的。研究表明,以上四个方面的优化契合农学专业课程性质和培养要求;学生考核成绩都显著提高,且良好以上的学生比例在逐年增加;并且学生对教学模式认可度高,学生的探索能力、协作能力、自我学习能力和语言表达能力等多方面的能力都有提高。

关键词:农学专业;高年级研讨课;教学模式;汇报形式;综合能力

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)35-0046-05

Abstract: In order to improve the quality of agricultural personnel training, Senior Seminar with improving students' comprehensive ability have been added to the curriculum system of agricultural major. However, there is little research on how to teach this course in agricultural science, and there is still a lack of a consensus teaching mode. Therefore, based on the teaching practice of Senior Seminar of agronomy major in Hainan University, this study optimized the teaching mode from four aspects, including the liberalization of discussion topics, the subjection of students' roles, the flexibility of reporting forms, and the integration of ideological and political education with reporting, so as to achieve the purpose of improving the comprehensive ability of agronomy major students. The results showed that the optimization of the above four aspects was in line with the curriculum nature and training requirements of agronomy. The examination results of students had been significantly improved, and the proportion of students with good scores was increasing year by year. Moreover, students had a high degree of recognition of the teaching mode, and their exploration ability, cooperation ability, self-learning ability, language expression ability and other abilities had been improved.

Keywords: agronomy major; Senior Seminar; teaching mode; reporting form; comprehensive ability

新农科的提出与实施预示着我国的现代农业进入了一个全新的发展阶段。当前涉农人才的培养是新农科发展的基础和有力支撑,也是驱动现代农业高水平发展的动力。高等院校的农学专业作为支撑国家农业发展的支柱专业,其人才培养关系着新农科人才队伍的充实与建设。因此,为支撑新农科和现代农业的发展,传统农学专业的课程改革也势在必行。如何培养具有丰富农业专业知识、创新能力、团队合作精神、实践经验和问题解决能力的复合应用及创新型人才也已成为当务之急。高年级研讨课作为一个以研究性学习为主的课程在农学人才培养中发挥着重要的作用,其打破了传统以“讲授”为主的教学模式,提倡以自主研讨为主。早在19世纪和20世纪德国和美国都开始开设以研讨课为主要类型的课程,到21世纪初也逐渐在我国推广开来。关于研讨式教学已有较多的实践与研究,范海兰等[1]指出,研讨通过活泼的教学氛围来激发学生学习的积极性和兴趣;张芮宁等[2]认为研讨式教学还可以更好地提升学生的独立思维能力和创新能力;崔惠颖[3]也发现研讨式教学可以提升本科生的创新能力,并能重塑师生关系。关于高年级研讨课,马香[4]在医科上的研究认为,高年级研讨课可以提高医科学生发现和解决问题的能力,同时对其他课程教学模式的改变也有正向促进作用;同时曹峻[5]在历史学上也从教学模式出发对高年级研讨课进行研究发现,该课程可以很好地培养学生分析问题和解决问题的能力,同时还能提高学生的逻辑思维能力。可见,研讨式教学给学生以充足的自由探索与学习的空间,让学生通过逻辑思维锻炼,培养学生的创新能力、协作能力,这样学生是知识加工的主体,是知识获取上的主动者;而老师是教学活动的设计者、组织者和促进者。但目前关于研讨型课程的研究主要集中在其他学科的高年级研讨课与新生研讨课,比如工科[6]、医科[7]和文科[5,8];而关于高年级研讨课授课模式的研究在新农科农学专业课程建设中探索较少。该文就是基于研讨的形式,对新农科下农学专业高年级研讨课的授课方法、研讨模式等进行探索与研究,其将为该课程的高质量开展提供了参考,也为研讨课中研讨模式的优化提供了新思路,进而来促进新农科下农学专业本科生的高质量培养。

一 农学专业高年级研讨课课程概况

(一) 课程性质

农学专业的高年级研讨课作为一门专门给高年级设立的专业综合性、创新性强的课程,其涵盖了农作物栽培技术、水肥管理、病虫害防控、育种、产品加工、贮藏和销售等多方面农业类内容,强调以农业发展为主导,社会学、市场学为辅助的多学科融合。其重点让高年级学生在具备一定农科知识的前提下,了解农业相关领域的研究进展及当前农业的发展水平以及今后的发展趋势。为开拓学生眼界,扩充专业知识、提高能力奠定基础。同时,培养发现问题,解决问题能力,以及利用文献知识去拓展视野、扩充知识,提升综合能力。

(二) 课程目标

农学专业高年级研讨课旨在拓宽学生的农业视野、强化学生的科研思维;同时与不同学科进行交叉,达到提升学生自学能力、创新创业能力、团队配合与协作能力、发现并解决农业问题的能力和语言沟通能力等,为农业高质量人才的培养提供支撑。

(三) 课程要求

该课程开设目标是培养综合性和创新型农业人才。良好的教学融合体系,且能达到理论、科研和实践的融合是高校必需条件;同时授课教师在农业方面有独到的视野与认知,能不断接纳和补充更新自己的知识体系,兼具产业思维,并对交叉领域有足够的知识储备,能够在教学中不断引导和挖掘学生的创新思维能力,提升实践能力,引导学生思考农业与发展。学生也应当在掌握本科三年专业知识,并具有一定自我学习与探索能力的基础上,能够立足于当前农业发展的现状及学科发展前沿,并对未来农业领域的发展有自己的认识与思考;同时具有结合生产、勇于实践,能从生产中发现问题并解决问题的创新思维能力;另外也要注重学生的区域化培养,体现区域特色,比如海南大学农学专业则更加注重热带地区作物研究与利用,未来将极大助力热带地区农业人才培养与农业发展。

二 农学专业高年级研讨课教学方法优化

(一) 传统高年级研讨课教学方法

高年级研讨课的性质决定了其教学方式主要以研讨为主,但研讨过程的不同所得到的学生培养效果不同。传统高年级研讨课的教学方法主要集中在通过农业不同领域教师进行不同专题授课,来激发学生对农业多方面的兴趣,并基于自己的专业知识,结合查阅文献与资料,就相关专题与对应教师进行探讨;比如海南大学农学专业高年级研讨课会安排8名不同研究领域的老师进行专题授课让学生了解农业不同方面的研究或进展,包括农业水肥管理技术、作物栽培技术、作物抗逆研究、土壤改良研究、作物种质资源利用、作物病虫害防治和水稻等作物育种研究及农业产业化发展等方面;授课过程中与思政进行了有机融合,比如海南大学农学专业高年级研讨课会将南繁精神、科学家的事迹、我国在全球领先的成果等融入教授内容中,培养学生爱国、爱农情怀和责任感,让学生能够尊重科学、有职业素养和担当意识。

每位老师授课结束后,3~4个学生一组根据授课主题从小处入手,比如从单个作物、单个栽培技术等出发,通过查阅资料对相应主题进行探索和扩展,并通过课堂分享与师生互动研讨;老师通过引导和启发,来让学生领悟存在的不足及未来研究或发展可能的方向,来提升学生对农业发展探索的欲望及对农业的兴趣。同时在整个课程学习活动过程中,一定程度上提升了学生的创新思维能力、团结协作能力、专业知识应用能力和自主学习探索能力等。

但从课程教学过程及效果来看,也发现存在以下问题。首先,并不是所有的问题都能激起学生的兴趣,学生课下查阅资料的兴趣度不大;其次,在课堂讨论中,学生仅仅对自己认为有兴趣的主题进行讨论,对部分主题并不主动讨论;同时也存在只有部分内容学生的活跃度高,而其他主题大家兴趣度并不高的问题;另外有学生反馈需要查阅的主题过多,工作量过大,难以有充足的时间较为深入和全面地对各个主题进行研究和探索,导致学生对很多内容探讨都比较浅显。最后,有些小组内部学生分工不明确,都是独自进行,没有团队协作。因此,如何激发学生主动学习的兴趣,给予充足的时间,让学生相互协作主动去探索,提高自己的主动性和积极性,已成为该课程教授过程中需要优化和解决的问题。

(二) 优化高年级研讨课教学方法

针对农学专业高年级研讨课原教学中所暴露出来的问题,需在研讨的基础上,对教学过程进行优化,以达到调动学生积极性、提升学生创新思维能力和团结协作能力的目的[9]。

1 研讨选题自由化

因该课程是在大学四年级上学期开设的一门研讨课,农学专业学生已经完成了全部专业核心课及大部分专业选修课的学习,具有了较为完整的农业专业知识和自我学习与创新能力,并且对自己的兴趣点也有了较为清楚的认识。所以在授课之前,提前将课程的要求通知给学生,即:该课程的主体内容集中与农业领域,自己寻找具有相似兴趣点的学生组成小组(3~4个学生),之后以兴趣点为基础,自拟分享汇报题目,并将分享汇报的题目交于课程负责老师汇总。这样可以让学生真正以自己兴趣为依托,更加有积极性地去完成自己感兴趣的内容。课程负责老师再根据各小组的题目进行归类整理,将相似领域的归为一类,之后协调对应类别方面的专家老师来参与和引导该类别内容的小组汇报与讨论;同时归类后题目也会同时反馈给对应的专家老师,以备相关老师也会根据相关内容有针对地查阅资料和进行授课规划,完成针对不同专题研讨的课前准备。通过归类整理不仅能够掌握农学专业学生的兴趣点的落脚点,而且也能侧面体现农学专业学生培养体系的科学性及培养目标的达成度;同时也能更好地寻找对应的资深专家对其进行指导,促进其兴趣的拓展与加深。

2 学生主体化

为促进学生对相关主题的深入研究与探索,每个组仅基于兴趣点选择一个主题进行分析汇报,这样有利于学生有更多的时间去查阅资料、深入探索和全面地研究问题,而不至于内容过于浅显和片面。同时,专题的汇报与研讨也将更加体现学生的主体作用,即根据汇报的内容将课程时间和教师进行合理安排;课堂上,在教师的安排下,首先小组对相关专题进行汇报与分享,之后老师和其他小组成员针对专题内容与该小组成员进行研讨,该过程将衡量和评估小组成员对专题认知与探索的水平,也能够较好地体现小组成员间的协作水平。在整个过程中,老师将兼具主持者、参与者和引导者三个身份,首先对整个汇报过程和研讨过程进行科学把控,比如时间、流程和内容把控;其次,也要参与到课程研讨中,来进一步了解小组对专题的认知水平,并能了解农学专业学生的专业知识水平,且吸纳学生新的观点,来补充完善自己的知识体系;最后,老师需要对相关专题研讨内容进行科学引导,避免研讨出现方向性错误,同时针对专题中部分内容进行补充完善,并融入一定的思政内容;且对专题研讨进行总结,并提出改进建议。以上过程能锻炼其团队协作能力,其他组通过自由提问研讨,老师对一些方面进行补充和引导,最终相关专题更加完善和全面,也能使得学生在该方面有更加全面的认识,对一类问题有更深入的了解;并且学生的表达能力和思维能力也达到了锻炼和提升。另外,通过老师的引导,学生能够更好地明确专题研究未来的方向,也为自己的未来职业方向的确定奠定基础;同时也对自己暴露出的问题有清楚的认识。另外,思政内容的介入也增加了学生的使命感和责任感。这样使得学生的综合能力得到了进一步提升。

3 汇报形式的多样化

随着网络技术在教育中的应用,学生对网络工具掌握的熟练程度也逐渐增加;课堂授课模式也从传统模式逐渐演变成基于信息网络智能技术的新模式;这不仅改变传统教学模式及教育理念,也对授课教师提出了新的要求。这就包括教师要能够将网络信息技术与课程知识进行有效融合,并进行娴熟的使用。传统的高年级研讨课更多采用板书和PPT等多媒体相结合的教学模式,来进行课堂授课与研讨,基本能达到课程的目的;但单一的模式从头讲到尾,学生更容易产生疲劳感,进而出现厌倦情绪,削弱学习效果。因此,在专题汇报与分享过程中,汇报形式将不局限于传统板书与PPT汇报,也可以根据汇报主题的特点,进行汇报方式的创新,比如视频模拟、网络资源拓展、现场演示、课堂外实践和台上台下互动等方式,进而使得主题内容从抽象变得具体、从复杂变得简单、从枯燥变得生动,以实现教学与研讨过程融合优化。比如有学生在讲解作物对干旱的适应机制时,就把自己所做干旱试验的植株苗木带到了课堂上供大家观察,并通过制作模拟视频,让其他学生很清楚地了解相关的知识,从而调动了大家研讨的兴趣。汇报形式的转化也会调动学生主动学习与探索的热情,同时好的汇报方式也将为教师授课方式的转变提供参考与借鉴。

4 研讨与思政融合

课程思政作为“立德树人”的一种重要措施与形式,先厚德而后博学,做到德与学兼具[10]。高校课堂作为大学育人的主要场所,将课程思政融入教学全过程,才能更好地完成老师育人的使命。在高年级研讨课的研讨环节,教师会通过适时融入我国农业历史的发展,自己的农学梦想以及我国著名农业科学家的严谨科研、立身报国等事迹,来从积极、正面的方向引导学生去爱农,树立兴农、强农的使命感;并培养学生尊重科学、求实创新的品格。通过这些做法发现,学生普遍能认识到作为农学专业学生的使命与担当,也树立起了投身农业事业的自豪感和责任感,从而达到了德学共进的效果。

三 农学专业高年级研讨课考核方式优化

(一) 传统农学专业高年级研讨课考核方式

高年级研讨课的传统考核方式会比较单一、重结果而忽视过程;平时成绩占40%,主要包括考勤(5%)、PPT汇报(25%)、课堂表现(10%),而研讨报告占60%,主要考查研讨报告写作、逻辑及分析的水平。这样的安排虽然也包含了一定的过程分数,但过程分数还略少,导致学生将更多的精力投入到研讨报告的撰写上,对PPT汇报内容及课题表现关注度不够,进而导致部分组PPT制作比较粗糙,并且汇报内容过于浅显,且研讨过程表现也不积极。

(二) 高年级研讨课考核方式优化

为了加强过程考核,增加学生积极探索和团结协作的热情、提高学生参与主题研讨的积极性,课程考核方式被进行了优化,成绩考核按平时表现40%,学术汇报30%和研讨报告30%;其中平时表现主要包括考勤10%、课堂研讨表现30%(课堂研讨的活跃度、准确度及延伸程度等);学术汇报30%,主要考查学术汇报中内容的广度与深度、以及汇报及讲解过程的综合表现、团队协作的分工表现;研讨报告占30%,主要考查学生对科学问题的掌握的广度与H0TsmbUcSlo+o7bJyaaUvmHSvzwZTVjn7tihTiweVmQ=深度,并对问题思考的逻辑性和分析能力,同时包括研讨报告的格式规范性。oXfofuFFgbjdRljRuJvZGqffR101GzCmLJhlStZkJGo=该种考核制度下,能够促使学生勇于在汇报形式上创新,也能增加学生团结协作能力及主动自学能力,且能调动学生参与课程的热情;另外,考核方式的调整也能对学生专业综合能力进行更加综合、客观的评估。

(三) 教学效果比较

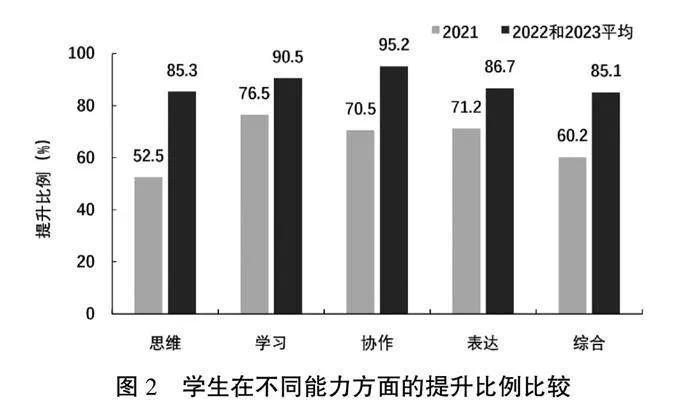

基于教学模式的优化,对2021—2023年间该课程学生(共计180人)采用问卷调查的方法,对不同教学模式下的教学效果进行统计分析。其中2021年学生采用传统高年级研讨课模式,2022年和2023年学生采用高年级研讨课优化后的授课模式。从图1可以看出,学生对该课程优化后的授课方法和考核方式认可度高,普遍认为选题更加自由,更能与兴趣契合,其认可比例分别提高了51.6%和32.9%;另外,以学生为主体的授课模式也得到了大部分学生的认可,认可比例达到91.2%。此外,对于汇报形式的非模式化与多样化,得到了学生92.3%的认可度,明显高于60.5%,可见授课模式的不断探索与多样化会更受学生欢迎;研讨过程与考核方式也都有了一定的提高。经过高年级研讨课学习之后,学生在思维能力、自主学习能力、团队协作能力和语言表达能力方面都得到了不同程度的提高,综合能力得到较大的提升(图2)。在思维能力方面通过增加方向聚焦、增加时间,让学生能更加自由地基于自己的兴趣进行探索,85.3%的学生认为自己的思维能力得到了提升,较传统52.5%的学生提高了32.8%;同时自主学习能力、团队协作能力都有90%以上的学生认为有提升,较2021年提高了20%以上;86.7%的学生认为自己的语言表达能力有了较大的提升,较2021年提升了15.5%;总体来说感觉自己综合能力提升的学生人数提高了24.9%,达到了85.1%。可见优化后的教学模式对学生能力的提升是多方面的。

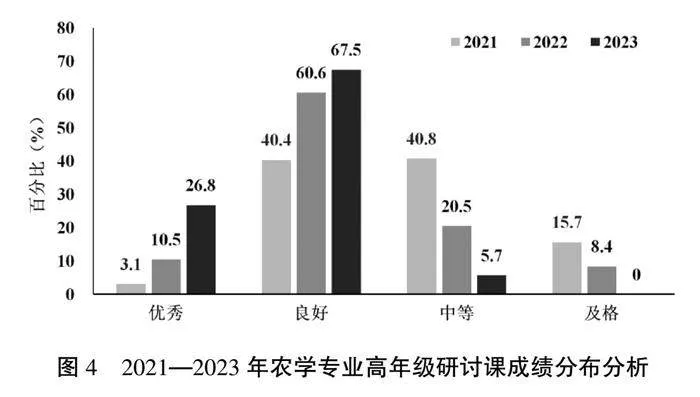

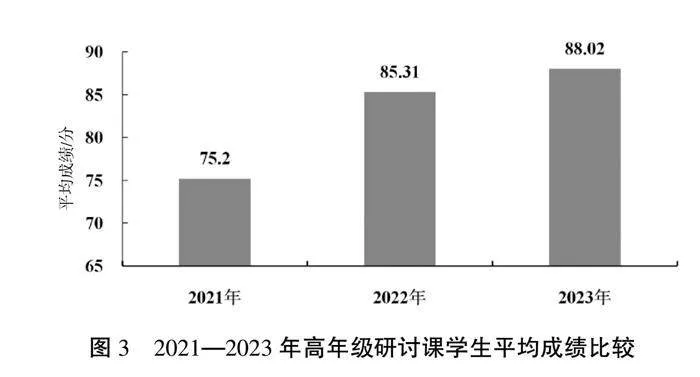

从考核结果来看,从2021年到2023年3年间学生平均成绩在逐年递增,且2022年提高最快,而2022年正是优化课程模式的第一年(图3)。由此可见,学生在这种授课模式下,自主学习的积极性高、探索未知的兴趣度大,研讨热情高,促使2022和2023年平时成绩普遍较高。对3年的成绩分布进行具体分析发现,2021年考核优秀的学生比例仅占3.1%,而大部分学生集中在良好和中等,各占40%以上,及格学生占到15.7%;2022年考核优秀和良好的学生比例分别增长到10.5%和60.6%,而中等和及格的比例有显著下降;到2023年,虽然良好的学生比例增加不大,但优秀学生的比例达到26.8%,及格学生已经为零(图4)。可见,连续3年学生的成绩及优秀学生的比例都在逐年增加。

四 结束语

当今,我国的农业科技已经取得了长足的进步,在世界上的影响力和竞争力不断增强。农业教育也有了进一步的提升,但是距离达到农业强国还较远;而农业人才的培养将对农业强国的建设起到重要的支撑作用。农学专业培养体系及课程建设又将是农业人才培养的核心。高年级研讨课作为衡量农学专业学生知识结构与培养质量的一门重要的课程,会在学生由本科生走进社会和进一步深造过程中起到一定的桥梁作用,也会对学生综合能力的提升起到重要的促进作用。农学专业高年级研讨课有其独特的课程特点,教师要充分认识该课程特点,并与学生充分沟通,并勇于尝试,以总结一套能够提质增效、教学相长的教学模式。本研究在教学方法及考核方法上可为农学专业高年级研讨课提供重要参考。同时,专业教师需加强专业学习,提高自己的产学研能力,才能更好地指导学生在专业上更快的进步与发展。

参考文献:

[1] 范海兰,陈灿,李键.新农科建设背景下生态环境类课程讨论的设计和组织[J].武夷学院学报,2021,40(6):95-99.

[2] 张芮宁,徐诗涛,余文刚.基于新农科背景下园艺专业高年级研讨课程的教学探索与思考[J].现代园艺,2020,43(13):223-226.

[3] 崔惠颖.学科专业一体化背景下“新生研讨课”研究性实践教学改革探索[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2023(8):42-44.

[4] 马香.高年级研讨课对《护理伦理学》教学的影响[J].人才资源开发,2015(10):229-230.

[5] 曹峻.建设高校历史学科高年级研讨课探索——以《中国文明起源研究读书会》为例[J].历史教学问题,2020(1):135-139.

[6] 张志义,管伟明,李鑫,等.工程认证视角下新生研讨课教学模式探究——以新疆大学采矿工程专业为例[J].高教学刊,2024,10(11):100-103.

[7] 王丹凤.ISPN引入《基础护理学》高年级研讨课的应用与探讨[J].农村经济与科技,2016,27(24):285.

[8] 刘永红.课程思政引领下的研讨式教学探究——以“公安应用写作”课程为例[J].山西警察学院学报,2024,32(3):90-96.

[9] 鲁莉萍,张杭君.指向创新素养的大学研讨式教学研究[J].教育观察,2024,13(4):85-87,106.

[10] 祝晓燕,张吉军.研讨式教学法在思想政治教育专业课程教学中的内涵、价值与提升[J].兰州工业学院学报,2024,31(3):149-154.