“双碳”时代环境专业人才培养的实践性教学模式 \t

摘 要:绿色发展观与“双碳”战略是新时期生态文明建设的重中之重,培养具有“双碳”思维和环境工程专业技能的高水平人才是实现“双碳”目标的关键。该文从深化课程内容和拓展实践方式两个方面探讨“双碳”时代中环境专业人才培养的实践性教学模式优化方案。以“双碳”目标达成为导向,构建“课堂教学—案例研讨—课程设计—调研实践—研究性学习”五位一体的多元浸润的育人模式,取得良好的人才培养效果和丰富的教学成果,帮助学生深化绿色发展理念和节能降碳意识、强化动手实践能力和创新精神,实现学思结合、知行统一,具有重要的指导意义和推广价值。

关键词:“双碳”;环境工程;人才培养;实践性教学;给排水管网工程

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)35-0034-04

Abstract: The green development concept and the "dual carbon" strategy are the top priorities in the construction of ecological civilization in the new era, and cultivating high-level talents with "dual carbon" thinking and environmental engineering professional skills is the key to achieving the "dual carbon" goal. This paper discusses the optimization plan of the practical teaching mode for the cultivation of environmental professionals in the "dual carbon" era from the two aspects of deepening the course content and expanding the practice method. Guided by the achievement of the "dual carbon" goal, a multi-infiltration education mode of "classroom teaching-case study-course design-research-practice-research" has been constructed. It has achieved good talent training effects and great teaching results, helping students deepen the concept of green development and the awareness of energy saving and carbon reduction, strengthening hands-on practical ability and innovative spirit, realizing the combination of learning and thinking, and the unity of knowledge and action, which has important guiding significance and promotion value.

Keywords: "dual carbon"; environmental engineering; professional cultivation; practical teaching; water supply and drainage pipeline engineering

2020年,习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布,中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。党的二十大报告指出:“实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。”“双碳”目标的提出对环境领域的发展带来了重要机遇和重大挑战[1]。当前,我国处于工业化和城市化尚未完成的历史阶段,面临着局地污染和全球气候变化两大并存问题,必须通过建立绿色低碳的技术、产业和能源体系,将降低温室气体排放和解决其他污染物问题、生态修复问题一体解决[2]。因此,国家对具备科学素养、创新意识、跨界能力的“双碳”人才的需求日益迫切。在推进这场系统性变革的过程中,培养具有“双碳”思维和环境污染治理专业技能的高水平人才是“双碳”目标达成的重要因素[3]。因此,我们需要充分发挥高校基础研究和学科交叉融合的优势,加快构建“双碳”科技创新体系和人才培养体系。

市政供水和排水系统像城市的血管,是城市建设和经济发展的重要基础和保障[4]。给排水管网工程是高等院校环境类专业核心课程之一,是培养环境领域专业人才的主阵地,对于如期实现“双碳”目标至关重要。课程内容覆盖排水管网工程、给水管网工程、雨水管网工程和水泵与泵站工程等方面内容。教学团队以构建适应“双碳”时代的专业课程为目标,秉承“厚基础、促融合、重实践、求创新”的人才培养方针,在引导本科生理解给排水管网领域的设计原理、设计原理和前沿技术的基础上,注重学生的实践能力提升和创新思维养成,以期培养助力“双碳”目标达成的应用型创新人才[5]。本文主要从“双碳”专业知识内容深化、“双碳”实践教学方法构建和“双碳”理念融入3个方面来探讨“双碳”时代环境专业的人才培养[6]。

一 实践性教学面临的主要问题及主要改革思路

目前,高等教育环境相关专业的教育模式和人才培养理念与“双碳”目标国家战略发展方向的融合度不足,传统“填鸭式”授课以课堂讲授为主,与“双碳”目标相关的特色专业课程较少。由于学生缺乏对“双碳”相关实际工程的认知,难以将理论与实际工程相连接,难以形成工程思维。“双碳”理论和技术缺乏实践和应用,使得学生对“双碳”目标的参与度不高且技术创新和探索意识不强。同时,学生的职业理想信念模糊,专业认同感不强,具体包括以下三个问题。

(一) 涉及“双碳”目标的教学内容滞后

随着科技发展,给排水管网的设计理论和施工技术也快速发展,许多新工艺、新标准、新管材和新设备不断涌现,亟需对课程内容进行迭代更新。并且,目前的教学内容中与碳中和相关的低碳、零碳、负碳技术十分有限,也没有覆盖碳政策、碳金融、碳管理和碳市场等方面的知识。因此,缺乏与“双碳”相关的课程内容将难以适应当前社会飞速发展和“双碳”目标的要求,使环境专业的学生在面对日益严峻的环境和能源挑战时显得有些力不从心。

(二) 以“双碳”目标为导向的专业实践教学不足

在“双碳”背景下,环境专业的毕业生不仅需要掌握基本理论和基本知识,还需要具备与“双碳”相关的实践能力。虽然教学团队已在课堂授课基础上开设了实践教学环节,但仍存在着实践教学与“双碳”融合不够紧密的问题,实践教学环节中缺乏“双碳”方面的实践内容。具体而言,目前实习实践主要为参观自来水厂、污水处理厂和环境咨询科技公司,虽然可以使学生更直观地掌握水处理的原理和运维方面的知识,但对于水厂运行过程中所涉及的碳排放情况较少,难以满足可持续发展战略和“双碳”时代的环境类人才需求。

(三) 人才培养过程中的“双碳”思政元素融入不深

要达成“碳中和”目标,不但要培养具备丰富的基础理论、广博的专业知识和扎实的实践能力的专业人才,还需要从思想观念和行为意识上对学生开展耳濡目染的育人工作。但是,目前授课中对于“双碳”理念的灌输较少,“双碳”思政教育与专业课程的有效融合不足,学生没有深度理解给排水管网建设对新时代社会主义建设和“双碳”愿景达成的重要性和必要性,缺乏职业认同感和职业责任感。

二 实践性教学改革的主要内容及具体举措

为顺应“双碳”时代要求,教学团队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导[7],提出以“掌握理论知识”为基础培养目标、以“培养科学素养”为创新培养目标、以“融合双碳理念”为时代培养目标的立体化给排水管网工程课程培养目标(图1)。教研组以习近平生态文明思想、绿色发展观为牵引,从“双碳”专业知识内容深化、“双碳”实践教学方法构建和“双碳”理念融入3个方面进行一系列探索和实践。

图1 “双碳”时代环境专业人才培养的实践性教学目标

(一) “双碳”背景下,给排水管网工程课程内容的深化

结合现有教学团队和研究团队的资源优势,在讲授给排水管网工程基础专业知识的同时,强化对学生“双碳”理念的全面培养。补充了减污降碳和可持续发展的“双碳”知识体系,如低碳工艺研发与运营、补充给排水管网工程与碳排放的关系、碳排放计算与模型建立、碳中和运行潜力测算等。及时把科研成果转变成教学内容,以环境专业视角向学生讲授最新的“双碳”科技前沿和污水资源化等相关工程化应用进展,拓展学生的全球化科研视野,提高学生的自主学习能力。并且,与粤港澳大湾区建设和现有科研资源紧密结合,使此课程具备更深层次的地区服务性与时代应用性。

例如补充“双碳”内涵的讲述,让学生理解实现碳达峰碳中和是坚持绿色低碳发展战略举措的重要支撑,是生态文明建设的必然要求,是积极应对气候变化大国担当的重要体现,是经济社会全面绿色转型的重要抓手。同时,帮助学生正确理解四对关系:发展和减排的关系、整体和局部的关系、长远目标和短期目标的关系、政府和市场的关系。引导学生就“既然我国人均累计碳排放并不高,为何要提出‘双碳’战略?”这一问题开展讨论。在讨论过程中,讲述将碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局,体现了高质量发展的内在要求。碳达峰碳中和的时间节点倒逼我国在不到10年时间内实现碳达峰,这意味着生态环保在我国发展全局中的位置越来越突出,实现发展与环境保护的深度融合成为经济高质量发展的内在要求和必然趋势。在碳排放源分析方面,使学生认识污水回收处理系统中的碳排放源既包括污水收集和处理过程中在现场直接向大气中排放的CO2和CH4,也包括在收集、运输和处理阶段间接消耗能量和物料的过程中引起的温室气体排放。对于碳减排,系统讲解电能消耗是给水管网系统的主要间接碳排放来源。在管网水力计算中,启发学生思考如何降低管网水头损失以节省能耗;在污水收集和处理过程引导学生思考如何能利用污水和污泥中的碳源。

(二) “双碳”背景下,给排水管网工程实践方式的扩展

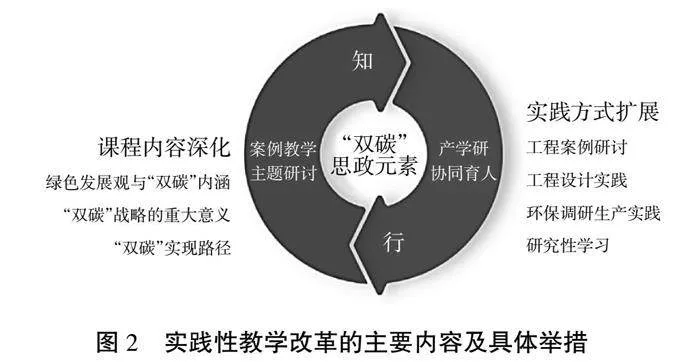

实践性教学是给排水管网工程课程中非常重要的教学环节,实习实践是使学生深度理解“双碳”目标重大意义的重要途径。以“双碳”目标达成为导向,学院建设了20个工程实践基地,组织学生在环保企业开展参观实习,向学生提供多元化的实习实践方式。在此基础上,教研组构建了“课堂教学—案例研讨—课程设计—调研实践—研究性学习”五位一体多元浸润的实践性教学模式。通过案例研讨、课程设计、调研实践和研究性学习多个实践性教学环节,在实践教学中加入降低水处理行业碳排放量的实践和创新教学内容,将理论教学、实践教学和创新教学有机结合。鼓励本科生自主研发低碳环保技术,逐渐提升本科生的实践能力、创新能力和分析解决实际工程问题的能力,做到知行合一(图2)。

图2 实践性教学改革的主要内容及具体举措

在案例研讨环节,重点讲述绿色低碳发展理念的中国实践。通过南水北调、海绵城市、金门跨海输水等经典工程案例中涉及的降碳和减碳技术措施,让学生理解“双碳”目标对我国绿色低碳发展具有引领性和系统性,以及其带来的环境质量改善和产业发展的多重效应。通过一系列新型低碳工程技术的讲解,让学生体会到环境质量改善与温室气体控制的协同增效作用。从绿色发展观的角度,对典型工程案例进行碳排放情况进行诊断分析,引导学生思考通过哪些手段可以减少碳排放,提出相应的碳减排和碳回收方案,减少“碳源”,增加“碳汇”。

在课程设计环节,让学生理解“双碳”目标是加快生态文明建设和实现高质量发展的重要抓手。引导学生从全局考虑减少碳排放的设计思路,从规划理念、工艺选择和运行管理方面将“碳排放尺度”概念引入方案比选中。让学生理解管网设计目标不仅仅是完成给排水的收集和输送任务,还要在水的收集、输送、处理和处置各个环节核算其设计成果的碳排放量。在虚拟仿真教学中补充碳核算模块,学生可以直接进入虚拟仿真平台开展相关课程实训,如给排水管网的施工安装、泵内部结构与构造等,解除场地掣肘。通过交互操作使学生理解可以通过优化泵组运行工况、调控管网水力条件、使用新型管材等节能措施来降低能源消耗和碳排放,使学生加深对供水和污水收集处置过程中“碳中和”的认识并产生兴趣。在调研实践环节,将“教室”建到企业和科研机构,开展以信宜、中山等地区开展“碳足迹”调研实践,指导学生撰写调研报告,为政府提出碳减排建议,解决现有课程理论教学与实际工程难以衔接的问题。组织学生参观环保科技企业的“双碳”相关工程项目,切身体会科技创新是达成“双碳”目标的动力源泉。在原有水厂和泵站实习中增加“水厂碳足迹的探索”等内容,通过对碳排放量测算及分析让学生了解自来水厂和污水厂处理过程中所产生的碳排放情况,进而找出能够降低碳排放量途径。增加对污水余温热能回收的水源热泵的参观和学习,使学生在“学中做”和“做中学”的过程中强化掌握给排水管网工程基本原理,强化学生的“双碳”实践能力和节能减排意识。

在研究性学习环节,引导学生开展绿色低碳技术创新研究,从给排水管网工程中涉及的减污降碳协同增效、可再生能源利用、 绿色新管材制造和碳捕集与利用等方面设置研究课题,指导学生完成大学生创新创业项目等科研项目,激发学生的科研兴趣,提高学生的创新思维和科研能力。

(三) “双碳”思政元素在给排水管网工程教学过程中的融入

在给排水管网工程理论教学和实习实践全过程中,结合国家需求、行业需求、国际趋势深入挖掘“双碳”的思想价值和科学本质,将理想信念、品德修养、法律意识和爱国情怀等“双碳”思政元素巧妙融入。建设了“双碳”目标主题案例库,收集和整理习近平生态文明思想理论和“双碳”科创实践的思政内容,包括国家政策、经典工程案例、绿色发展中的优秀科学家和工程师事迹及生态文明纪录片短视频等。基于碳达峰碳中和“1+N” 政策体系,使学生理解全国绿色低碳发展“一盘棋” 的意义。通过崇明生态岛、重庆两江低碳供能示范、福建新能源发展等绿色低碳案例,强化学生对绿色能源、低碳技术、可再生资源利用的理解,培养其科技创新意识。基于“双碳”建设过程中涌现出的优秀工程师和科学家事迹,培养学生的高质量思想道德素质和良好的职业道德观念。生态文明纪录片短视频可以让学生直观感受到我国“双碳”战略的发展成效,并增强学生的社会责任感和民族自豪感。上述思政元素与专业技术知识有机结合,基于从智力和德育双重层面对学生进行“双碳”思维塑造,让学生树立投身“双碳”事业,解决实际环境问题的职业理想,充分发挥思政育人功能。

三 实践性教学改革的主要创新点

(一) 课程理念创新

以“双碳”重大战略需求为指引,秉承“厚基础、促融合、重实践、求创新”的人才培养方针,提出“思想引领、知行合一、创新驱动、实干担当”的教学理念,将思政素养、专业知识、科研素养和实践能力有机结合,引领学生的价值取向,培养学生的家国情怀、理想信念、创新实践能力。

(二) 教学设计创新

提出“课堂教学—案例研讨—课程设计—调研实践—研究性学习”五位一体多元浸润的教学模式,细化课前、课中、课后的教学全流程设计。突破课本范畴,通过虚拟仿真实训、课程设计、工程案例研讨、调研实习和创新科研培训等途径强调实践性教学,有效提高学生对知识的理解、掌握和运用能力,培养学生的思辨能力、创新思维和应用能力。

(三) 教学内容创新

在教学内容中补充“双碳”的科学内涵和重大意义、绿色发展的实现路径、管网工程前沿科技成果。并且在常规教学内容基础上补充了实践教学内容,包括经典工程案例、课程设计、实践学习和研究性学习内容,并注重“双碳”思政元素在教学过程中的融合和渗透,将立德树人和实践育人有机结合促进“双碳”人才培养。

(四) 教学方法创新

基于智慧教学新模式,以网络教学、雨学堂等线上资源辅助和拓展课堂教学;以虚拟仿真/虚拟现实平台实现沉浸式教学;引入翻转课堂,通过研讨式教学方法提高学生的自主学习能力和思辨能力。基于实践基地和科研项目,以产教融合的教学方法强化学生的“双碳”思维和实践能力。

(五) 评价方式创新

多种考核互补,降低期末考试成绩占比,提高平时成绩比重,注重课程设计、课程实践中学生的表现,让学生把努力用在平时而不是考前突击,提高学生的学习主动性。

四 实践性教学改革的主要成效

本课程历经近20年的建设和深化改革,教学内容得到了更新、完善和外延,教学方法不断完善。学生对给排水管网工程的基本原理及设计方法牢固掌握,创新与实践能力得到了显著提升,在知识上有所收获,在思想上获得启迪。2019—2024年,学生100%参与到创新研究中,本科生获批“大学生创新创业训练计划”项目162项,在国内外大赛获奖29项,本科生参与发表研究论文48篇。

本课程是中山大学本科生最受欢迎的课程之一,累计授课人数达900人次以上。给排水管网工程获评广东省线下一流本科课程、中山大学一流本科课程和校级精品课程。教学团队获批给排水工程广东省教学团队建设项目、广东省教学团队建设项目,承担教改项目20余项,包括国家级虚拟仿真项目1项、教育部新工科研究与实践项目2项、教育部主题案例项目1项、教育部产学合作协同育人项目2项、省级教学改革项目8项。发表教改论文8篇。课程建设成果在华南理工大学、广东工业大学、广州大学等兄弟院校得到应用,受到广泛认可。

五 结束语

绿色发展观与“双碳”目标是我国生态文明建设的重大战略。为适应“双碳”时代对环境领域人才的迫切需求,本文探讨了“双碳”人才培养的实践性教学模式。通过对授课内容的补足和实践方式的拓展,使学生厚植“替碳”理念,掌握“降碳”技术,创新“低碳”技术,以“炭中和”为目标解决实际工程中的复杂环境问题,做到知行合一。从思想引领、观念塑造、知识获取和能力提升多个维度提升学生的“双碳”思维和专业素养,对培养基础扎实、具有创新意识和工程实践能力的环境领域拔尖人才具有重要意义。

参考文献:

[1] 朱燕群,何勇,俞自涛,等.新时代“双碳”背景下能动专业“五位一体”实验教学改革与实践[J].高等工程教育研究,2023(S1):141-144,148.

[2] 林智钦.习近平生态文明思想的科学体系研究[J].中国软科学,2023(7):193-201.

[3] 马宏伟.应用研究型大学:理论内涵、功能定位与路径探索[J].高等工程教育研究,2024(1):10-15.

[4] 蒋毅,吴文雯,于新光.“双碳”目标下建筑给排水设计思考[J].给水排水,2023,58(S2):333-339.

[5] 杨仁树,焦树强,罗熊.“产教融合”构建行业特色高校应用型人才培养新生态[J].中国高等教育,2024(2):33-36.

[6] 朱峰,李双寿,杨建新,等.工程训练以人为本的智能化转型升级[J].高等工程教育研究,2024(1):30-34,47.

[7] 燕连福,赵建斌,毛丽霞.习近平生态文明思想的核心内涵、建设指向和实现路径[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2021,21(1):1-9.