场景驱动新兴技术产业化创新的“双重困境”与破解之道

以5G、人工智能、量子计算等为代表的新兴技术产业化是我国科技强国战略实施的重要引擎,也是产业转型升级、高质量发展的必然路径。然而,新兴技术的通用性、创新的突破性和应用场景的多样性,让新兴技术产业化创新过程充满高度不确定性和模糊性。应用场景是新兴技术创新过程中机会创造、知识生成、价值涌现和共识达成的重要载体,为新兴技术的产业化提供基于市场实验和社会实验的孵化平台。随着科技与经济社会发展的加速融合,新兴技术产业化周期明显缩短,传统科技创新的链式模型受到挑战,“场景驱动创新”成为创新管理的最新范式。在未来产业培育、新质生产力兴起的现实背景下,场景驱动创新有望覆盖从技术走出实验室到应用场景落地,再到创造商业价值的新兴技术产业化的全过程。

虽然已有不少学者从场景驱动技术创新、商业模式创新以及场景驱动科技成果转化等方面展开广泛研究,但仍存在以下问题:一是研究的现象化和场景创新模式的同质化,导致场景供给的多样性不足,限制了场景驱动创新的机会空间;二是对场景知识生成和应用迭代的微观解释机制缺乏系统深入的研究,导致场景创新实践的碎片化,不利于场景驱动创新要素的有效整合;三是现有研究主要聚焦于产品和商业模式等开发性场景和常规性场景,主要基于经验逻辑和归纳推理,对预测性场景的研究非常不足,忽视反事实思维(想象)的运用和基于理论逻辑的演绎推理,不利于探索性知识和认知知识的生成,未能充分利用场景驱动创新过程中“解释框架建构”的战略价值。

本文从新兴技术的内涵属性及其产业化创新的特征出发,提出场景驱动新兴技术产业化创新的“双重困境”以及场景知识的概念,并遵循经典的创新“生成—扩散”两阶段模型,阐述场景驱动新兴技术创新知识生成的底层逻辑和场景知识扩散的典型路径,为破解“双重困境”提供新视角和应对思路。

新兴技术的内涵属性及产业化创新特征

新兴技术是科学研究突破形成的新技术,具有创造新行业和改变原有行业的潜力。新兴技术是培育未来产业的种子,也是发展新质生产力的重要源头。新兴技术具有三大内在属性,表现为技术的重大突破、相关成果的快速涌现和技术身份不断增强,具有“创造性毁灭”“高度不确定性和模糊性”两大特征。其中,高度不确定性主要指技术轨道的流动性,潜在应用领域的不确定、管理的不确定。模糊性是指社会群体对新兴技术商业价值和社会价值缺乏清晰的解释,且价值识别和探索过程中的因果关系尚未被验证,行动者的关系和行为之间的模式未能制度化。

新兴技术产业化是指新兴技术向新兴产业的演化过程,其创新涵盖技术创新、应用创新、产品创新、商业模式创新、生态系统创新等多个领域。新兴技术产业化创新具有突破性和颠覆性特征。突破性是指基于技术的重大创新,颠覆性强调技术变革带来的技术路径跃迁和市场扩张。其中,突破性可以进一步解构为三个维度。一是知识基础的新颖性。突破性创新使得技术轨道在演化过程中发生不连续跳跃,科学知识的新颖性是推动技术轨道发生跳跃的主要因素。二是技术的通用性。基础科学的革新使新兴技术表现出很强的通用性,能够应用于不同领域和行业,开辟新的市场机遇。三是应用的多样性。除了能应用于多个领域,在特定领域内,因创新主体的角色和背景差异,新兴技术会建构不同的应用场景。

场景驱动新兴技术产业化创新的“双重困境”

应用场景是新兴技术创新机会创造、知识生成、价值涌现和共识达成的重要载体,为新兴技术的产业化提供基于市场实验和社会实验的孵化平台。但同时,应用场景驱动新兴技术创新面临产业层面和企业层面的“双重困境”。

一是产业层面的“公共性”困境。应用场景的开发是新兴技术产业化过程中的重要创新活动,是生成和积累新兴技术产业和市场相关知识的关键环节,对新兴技术产业和市场的形成具有“实用合法性”和“认知合法性”示范的双重作用。无论是5G的商业化,还是AI的产业赋能,应用场景都在其中扮演了重要角色。相对于新兴技术早期“实验室原型”研发活动的“非公开性”,基于应用场景的市场实验和社会实验不仅成本更高,而且学习效应具有很强的“外溢性”——应用场景开发形成的知识具有一定的公共性,因此可能导致企业对新兴技术应用场景开发和开放的动机不足,形成新兴技术产业化创新过程中应用场景开发和开放的战略性需求与供给不匹配的矛盾,成为新兴技术产业化的瓶颈。

针对这一瓶颈,政府通过各种政策加以引导,例如工信部自2020年起发布了5G技术应用场景、工业互联网示范应用等有关政策,科技部于2022年发布的《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》,更是将应用场景的创新视为人工智能促进经济高质量发展的重要抓手,鼓励企业作为场景创新的主体,通过场景开发加快人工智能赋能进程。这些政策文件都将应用场景视为牵引各类创新要素和主体融通创新、破解新兴技术产业化难题的关键。部分领先企业也开始发布应用场景,通过场景牵引不同创新主体的“合纵连横”和创新要素的优势互补。

从实践效果来看,虽然已有不少应用场景驱动创新的案例,但产业化培育场景的公共性困境并未得到有效破解。新兴技术的应用场景供给不足、开放性差,场景创新呈现趋同性、碎片化,因而不能有效驱动新兴技术创新知识的生成、积累与扩散,不利于新兴技术产业化的系统知识体系形成。

二是新兴技术企业创新的“选择困境”,指发展新兴技术的企业陷入“在新兴技术的技术通用性和应用场景的定制化之间寻找平衡”的两难选择。技术通用性表明新兴技术可以应用到多个场景,是企业通过新兴技术开发活动形成“实物期权”的价值基础,也是企业基于深厚的专业技术构筑核心能力的平台型要素。应用场景的定制化解决方案是企业将发展中的新兴技术与特定场景需求进行适配的应用创新活动,是撬动新兴技术场景价值的关键。技术的通用性是企业进入被新兴技术引爆的大众市场的“入场券”,而基于场景的定制化是企业主导基于新兴技术的利基市场的“杀手锏”。

具体而言,在新兴技术产业化过程中,应用场景驱动的创新可能导致企业面临以下风险。一方面,如果企业聚焦于技术通用性,就会着力于开发应用场景的多样性,并通过技术框架向利益相关者传达信息和诉求,因而其技术框架常常倾向于“宏大叙事”,由此可能导致投资人和公众期望过高而产生泡沫式狂欢,阻碍新兴技术的产业化进程。例如,2016年阿尔法围棋(Alphago)引爆AI产业化热潮之初,商汤等人工智能“四小龙”的估值远超国内AI第一股科大讯飞,正是因为投资人对人工智能的“通用性”抱有超大的想象空间,而当规模化应用不及预期时,“四小龙”的估值开始大幅下降。另一方面,如果企业聚焦于应用场景的定制化,就会强调“场景嵌入”,其技术框架会着力于“合理叙事”,即关注特定场景中的相关知识和经验的重要性,强调基于现实的推理,因而可能导致特定应用场景产生“锁定”效应,降低新兴技术企业的战略灵活性。例如,随着ChatGPT进一步把人工智能的“通用性”价值放大,人工智能“四小龙”因“场景锁定”效应,与最新的AI通用大模型产生差距,降低了企业的战略灵活性。

在企业资源约束的条件下,面对这两种新兴技术创新战略之间的张力,通过技术框架实现技术方案与应用场景的不断适配与试错学习,不仅是企业在新兴技术产业化过程中保持灵活性的关键,也是新兴技术穿越“泡沫周期”(TheHypeCycle)、撬动战略性新兴产业发展的必然路径。

场景驱动新兴技术产业化创新的知识生成逻辑

新兴技术产业化场景知识的概念及分类

场景是新兴技术创新活动的嵌入场域,场景知识是指新兴技术创新主体在特定的嵌入场域中开展创新活动所形成的新知识。厘清新兴技术场景知识的内涵和外延,在此基础上进行分类,不仅能为深入理解场景驱动新兴技术创新的“双重困境”提供重要的理论启示,也能为更精细化的场景创新政策设计和生态系统构建策略扩展基础知识库。

本文从以下视角提出三种场景知识的分类方法。一是产品视角的分类。现有的场景驱动创新的相关文献,不论微观还是宏观,基本将场景视为技术和需求的连接器。从这个角度看,场景知识可以划分为技术相关知识、需求相关知识和“技术—需求”适配相关的知识。二是生态系统视角的分类。单个创新主体是知识的载体,场景为创新主体发展其知识提供了“容器”,场景知识的生成具有高度的情景依赖和社会嵌入性特征,生态系统视角为理解场景知识的这些特征提供了新的理论视角。基于文献研究和现实观察,我们提出将场景知识分为原件知识、连接知识和系统知识三种类型的分类思路。三是认知视角的分类。知识是意义系统,包括信息(事实、符号)和意义建构两层内涵。基于新兴技术应用场景突出的建构性特征,从认知视角对场景知识进行分类界定具有前沿的探索价值。我们将场景知识视为个体意义系统和群体意义系统的结合,在此基础上将场景知识划分为感知类知识和认知类知识。前者是创新主体基于对场景中客观事物的感知而形成的相关事实或符号;后者是创新主体基于场景中的事实或符号进行归纳推理或演绎推理形成的相关知识。

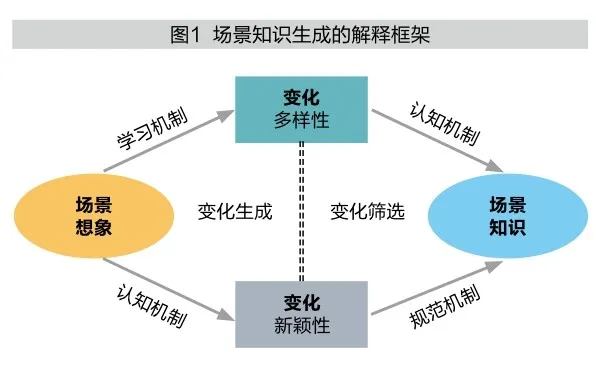

场景知识生成的“变化—选择”解释框架

变化是新兴技术产业化创新保持活力的原因,是新兴技术创新知识形成的前提。具体而然,变化包括多样性和新颖性两个维度,多样性指变化的多少,新颖性代表变化的原创性。借鉴“发散—收敛”两阶段创造模型,我们将创新知识的生成过程划分为“变化的生成”和“变化的筛选”两个阶段,分别从促进和约束两个视角,提出场景知识生成的解释框架(见图1)。

场景如何促进变化的生成

场景通过学习机制促进变化的多样性。组织学习是组织将经验转化为知识以适应环境变化的重要方式,在不同的情境下,组织经验与情境要素交互创造知识,进而形成不同的组织学习方式。基于新兴技术应用场景的试错特征,我们提出:创新主体主要通过交互学习和解释学习来促进变化的多样性。

场景通过认知机制触发变化新颖性的生成。想象力是新颖性生成的认知基础,场景会作用于个体心智模型,进而对新颖性的生成产生影响。具体而言,基于新兴技术应用场景的建构性特征,创新主体通过感知事实和认知推理两条途径,促进新兴技术场景知识新颖性的生成。

场景如何筛选创新变化

场景对新兴技术的创新应用具有反向约束性。从认知视角来看,约束指以特定方式塑造创新主体的反事实思维的规则和限制。约束是场景知识从想象空间转向应用可行的关键环节。换言之,在场景驱动“变化”生成的阶段,基于反事实思维的想象是变化生成的主要来源;在“变化筛选”的阶段,创新主体要基于特定目标和原则,对生成的变化进行筛选,使经过筛选后的创新知识成为具有定向应用的“场景知识”。从这个角度看,场景的筛选机制依赖于创新主体约束和调整自己想象空间的能力。筛选的本质是形成场景知识生成的反身性结构,为克服场景创新的无序性提供了一种认知解释机制。

从规范遵从视角来看,场景的约束可以区分为有弹性的或可以改变的软约束和刚性的、不可违反的硬约束。新兴技术不断涌现,且具有模糊性,因而场景对创新知识的约束具有“可塑性”。场景对创新知识筛选的内在规则不是初始先验的,只有创新主体置身场景并展开实践,才能提出供遵循的规则。因此,场景对创新知识的筛选规则是明确知识应用条件和边界的试错过程,为场景知识的生成提供了一种基于规范的解释机制。

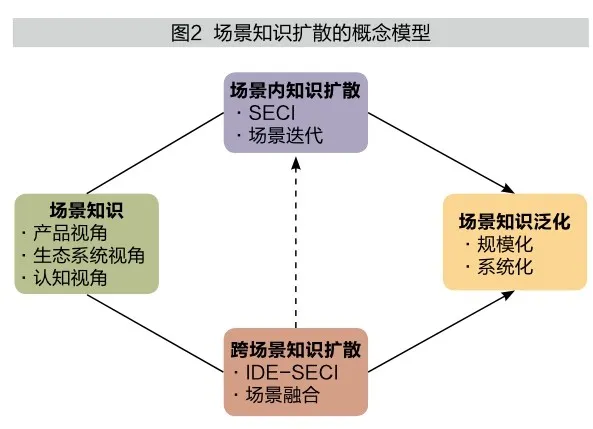

场景知识扩散的典型路径

新兴技术应用场景的泛化是新兴技术产业实现规模化发展的必经之路,其本质是新兴技术场景知识的规模化和体系化。场景知识的扩散是新兴技术应用场景泛化的关键,是指在一定时间内,场景驱动新兴技术创新生成的各类型知识通过多种途径在新兴技术产业化创新生态系统中进行传播的过程。基于对5G、自动驾驶等新兴技术领域场景驱动创新的现实观察,本文将场景知识的扩散划分为“场景内知识扩散”和“跨场景知识扩散”两种典型路径,并基于“SECI模型”提出场景知识扩散路径的概念模型(见图2)。

场景迭代是场景内知识扩散的主要途径

场景内知识扩散是指创新知识在同一个应用场景内的传播过程。其以产品或解决方案为核心载体,通过需求调研、技术适配、合作开发、产品发布、市场推广等渠道,在核心企业、用户、供应商、合作者及竞争对手等创新生态系统主体之间实现知识传播,并通过“SECI模型”的四种知识转化模式,实现新兴技术产业和市场相关知识的整合创造,并在此过程中形成新兴技术产业化创新的个体和群体认知,指导并引领应用场景的迭代。

例如,自动驾驶初创企业金瑞麒,在创业初期考察自动驾驶算法与机器人底盘控制技术应用的多个场景,最终本着与用户直接相关、通过科技把“人(用户)—机器—环境”有机结合起来的理念,选择景区游客交通为公司自动驾驶技术的起始应用场景。经过研发团队的努力,金瑞麒完成了从调研、开发到设计的全流程。为了更好地实现自动驾驶技术与目标应用场景的匹配,金瑞麒积极参与百度Apollo创新生态,将车辆运动模型从百度Apollo默认的阿克曼式转向模型改为适配漫游车的差速转向模型,最终在多个景区成功投放第一款自动驾驶产品——大自在漫游车。随着对自动驾驶产品和创新生态系统的深入理解,金瑞麒进一步将低速自动驾驶的应用场景从文旅拓展到康养和海关,分别推出三款创新产品:智能漫游车、智能代步车、智能查验车。通过场景的不断迭代,结合不同场景的数字化、智能化的升级诉求,集“代步+科技+资讯+娱乐”功能于一体的产品,为深耕不同场景提供系统智慧的解决方案。

场景融合是跨场景知识扩散的主要途径

跨场景知识扩散是指新兴技术在A应用场景中通过产业化创新生成的知识向B应用场景传播的过程。跨场景知识扩散以技术和能力为核心载体,通过场景开发、技术迁移、组件适配、示范应用等渠道,在场景提供者、技术方案整合者、关键技术组件提供者、创新中介组织以及政府主管部门等创新生态系统主体和商业生态系统主体之间实现知识传播,并通过IDE(外部引入、传播共享、解释内化)和SECI(社会化、外显化、组合化、内隐化)两个阶段,也即七种知识转化模式,实现新兴技术系统化和应用规模化的相关知识的创造与整合,并在此过程中推动新兴技术产业化创新的个体和群体性认知的深化和泛化,进而指导、引领应用场景的融合。

例如前文所提金瑞麒,通过“5G+自动驾驶”应用场景融合,为自动驾驶技术的产业化应用寻找新的发展空间。5G的三大关键技术能力需要探索可实现的具体的物联网场景终端,混合现实、无人驾驶等场景才能真正体现出5G相较于4G的突出优势,成为5G产业化落地的关键场景。作为5G关键技术的拥有者,华为通过多种战略合作方式为5G寻求场景突破。金瑞麒以其具有场景开发及商业落地潜力的低速自动驾驶技术,撬动了其与华为的合作,积极探索“5G+自动驾驶”应用融合的场景资源。双方首先通过合作开发成功实现芯片适配,在此基础上,充分利用金瑞麒在低速自动驾驶场景开发和迭代过程中积累的技术和产品创新能力,合作开发出基于5G的agv机器人,不仅为工业互联网场景提供了新的示范应用,也为后续合作奠定了信任基础。

结语

随着新兴技术的不断涌现和应用场景的持续拓展,场景知识作为连接科技创新与应用需求的关键纽带,其重要性日益凸显。因此,持续深化对场景知识生成及其扩散机制的研究,探索更多元化的场景驱动创新模式与路径,对于未来产业培育、新质生产力形成具有重要意义。本文的研究仅为这一广阔领域提供了初步的理论思考与分析框架,期待未来能有更多学者和实践者加入这一探索之旅,共同推动场景驱动创新迈向新的高度。

本文受国家自然科学基金面上项目(71772027)、重点项目(72334007)和四川省科技厅软科学项目(2022JDR0094)资助