儿童中心理念的“危机”及其反思

摘 要 当前儿童中心理念出现了内外部的“危机”。一方面,对于儿童的认识造成了内部的理解矛盾;另一方面,对于中心的过分强调引发了外部的实践异化。究其原因,在于我们并没有立足“数字化”背景来科学理解儿童。在数字化生存中,儿童既有着作为“数字土著”而天赋的技术性强大,也具备作为“发展着的人”而存在的道德性弱小。因此,儿童中心理念研究应该走出唯中心的静态理解,动态地看待儿童的中心位置,在确立“儿童中心”的基础上,通过平等对话、多元协商、沟通融合等方式重新构造儿童与成人的第三空间关系,实现儿童发展为轴的“儿童中心”,从而走出“儿童中心”的“危机”。

关 键 词 儿童中心;儿童;数字化;第三空间

距1919年杜威来华讲学已有百余年。在这一个多世纪的教育发展历程中,杜感当时所宣扬的儿童中心理念不仅深刻影响了民国时期活跃的陶行知、梁漱溟、陈鹤琴等教育家的教育思想,而且当前的基础教育课程改革和“双减”教育政策都蕴含着这一理念的基因。儿童中心理念以其极大的属人魅力和“哥白尼式的革命”魄力被中国基础教育界所悦纳。可以说,“儿童中心”在中国基础教育界俨然就是一个无需讨论、真理性的教育理念[1]。

然而,随着对儿童中心理念研究的不断深入,我国学术界关于这一教育“真理”的争议愈演愈烈,越来越多的学者都参与到这一理念的讨论中来,都从内部来理性看待儿童中心理念。而由于基础教育课程改革的不断推进,我国很多基础教育学校也依据儿童中心理念在教育教学方面尝试了大刀阔斧的变革,从外部来具体实践这一教育理念。在内部理性分析与外部具体实践的双重考验下,作为教育“真理”的儿童中心理念却并没有能够给予有力回应,其“真理”性的地位在研究者与实践者的质疑声中出现动摇,以至于在内部与外部都出现了“危机”,甚至有学者为此喊出“儿童不能成为教育的中心”的口号[2]。那么,儿童中心理念到底面临怎样的“危机”呢?如何去认识这些“危机”,以及怎么走出这些“危机”呢?目前对这一系列问题的回答对于我们科学全面地认识和实践儿童中心理念尤为必要。

一、儿童中心理念出现的争议

综观儿童中心理念的合理性,争议点主要在内部理念理解上的矛盾和外部理念行动中的异化两个方面。

关于“儿童中心”,杜威曾形象地比喻道:“儿童变成了太阳,教育的各种措施围绕着这个中心旋转,儿童是中心,教育的各种措施围绕着他们而组织起来”[3]。有别于着重强调教师、课堂、教材作用的教师中心理念,儿童中心理念的提出改变了消极看待儿童的传统教育观念,重新发现儿童作为人的本质特征,让儿童走到了教育的中心位置。在儿童中心理念背景下,儿童以其独特性强调了自身教育中心的地位。那么儿童的独特之处是什么呢?从内部来看,目前关于这一问题的回答导致了儿童中心理念立论基础的理解矛盾。一方面,认为儿童的独特性在于他们是柔弱无知的,他们的成长是需要成人的引导和陪伴的。卢梭谈到:“我们生来是软弱的,所以我们需要力量;我们生来是一无所有的,所以需要帮助;我们生来是愚昧的,所以需要判断的能力。我们在出生的时候所没有的东西,我们在长大的时候所需要的东西,全都要由教育赐予我们。”[4]可见,儿童生来并不具备独立生存的能力,他们高度依赖成年人[5],通过认识并理解他们这种成长中的不成熟性是对儿童属人本质的理性认可,暗示的是对过往严厉管束、规训儿童行为的反对。另一方面,认为儿童的独特性在于承认儿童,这种承认所强调的是要看到儿童的能力,相信儿童是有“大智慧”的[6]。艺术大师丰子恺赞道,“大人间的所谓‘沉默’‘含蓄’‘深刻’的美德,比起你来,全是不自然的、病的、伪的……你们的创作力,比大人真是强盛得多哩!”[7]在这一理解下,儿童并不是“无权、无知、无能”的孱弱生命体,而是“有权、有知、有能”的强大生命体[8]。两种对儿童中心理念的立论理解看似都有道理,背后却隐藏了极易忽视的问题,即儿童到底是弱小的还是强大的?儿童中心理念所传达的儿童居于中心位置是基于儿童的发展需要还是凭借儿童的能力资格?如果无法回答这些问题,也就无法理解周序等学者提出的儿童中心理念存在的内在矛盾性,导致理论界对于儿童中心理念经常作出相互背反的解读[9],因此也就难以实现对儿童中心理念认识的统一。

而从外部来看,儿童中心理念在教育实践中同样遭遇巨大的挑战,在培养学生个体的发展成效上并没有达到理论上的预期目标[10]。儿童中心理念在一线教育实践中的异化主要有以下三点表现。第一,在教育中对儿童无原则、无条件的顺从和放纵,一些教师高举儿童中心理念的大旗,教育实践中对儿童采取不干涉、不作为、不惩戒的“三不”态度,儿童在教育教学中可以为所欲为,严重影响了学校日常的教育教学进度,课堂效率低下,甚至走向了唯儿童中心主义的极端[11]。第二,教育实践中过度保护和服务儿童,将儿童中心主义由教育理念异化为营销理念,儿童由教育的中心变成了教育的“上帝”,师生之间的关系成为了经济学中的买卖关系[12]。在不断深化儿童中心理念的教育改革中,“一切为了儿童,为了儿童的一切”“没有教不好的孩子,只有不会教的老师”等口号狂潮般地涌现出来。儿童从教育的对象变成了被服务的对象,学校成为了能够时刻照顾到儿童需求的场所,经济学视角下的“消费关怀”取代了教育视角下的“发展关照”,过去强调的师道尊严逐步瓦解,甚至出现“一个教师不仅害怕自己的学生,而且还要讨好对方”的奇葩状况,使得教师的权威被敉平[13]。第三,儿童中心理念在实践中并没有实现让所有儿童成为中心的初衷,而是异化成了以少部分儿童为中心。教师正当权威的退出造成了学生无序自治的出现,自然界生存竞争所形成的暴力机制不受控制地出现在校园当中,学生内部出现了严重的等级化倾向,不仅导致道德价值的相对主义的萌生与传播,学生之间的霸凌与暴力倾向也频现[14]。可见,儿童中心主义在一线教育实践中的问题同样相当严重。儿童中心理念的异化实践不仅降低了学校教育中科学知识的传授效率,而且忽视了教育中教师身份的应有地位,更严重的是造成了学生自身发展的迷茫以及所在群体的分裂。

二、数字化时代我们对儿童的误解

面对上述“危机”,我们需要冷静地看到,它们出现的根源在于我们对于儿童以及儿童中心理念的认识是不够充分的。毕竟,相比于西方对于儿童中心理念的百余年发展历程的逐渐认可和接受,我们国家对于儿童中心理念的认识与接受是在民主与科学号召下的顿悟式的精神洗礼[15],这其中既有迫切加快社会整体文明进程的时代政治要求,也存在着先进知识分子以新式教育实现教育救国的抱负愿景。这种接纳时间短、研究少的现实情况导致后世关于“儿童中心”的研究与实践中存在的问题不可避免地愈发凸显。进言之,儿童中心理念所导致的内外部“危机”的核心在于我们本身对于儿童及儿童中心理念的相关本质认识是不够清晰的。有研究指出,关于什么是“儿童”的相悖立论认识导致了儿童中心理念的内部矛盾[16],而基于儿童强大或儿童弱小的两种认识观点来指导的“儿童中心”的教育实践会产生截然不同的教育结果。那么儿童真的如过往观点认为的那般要么强大、要么弱小吗?如果不是,那么又该如何去认识儿童?这成为我们解决儿童中心理念“危机”的首要问题。

儿童是一个历史性的此在,现身于特定的实际中,一个时代有一个时代的儿童[17]。这表明,关于儿童的认识不能脱离儿童身处的时代背景,“儿童”不仅仅是一个主体性的实在生命体,时代所编织的意义之网同样影响着此在“儿童”的生存,构造着具备不同差异的生命形态。需要澄明的是,我们确然进入了数字化生存的时代,人类生活已全面性、多领域、深层次地“搬迁”至数字化“拟像”王国中[18],因而生活在数字化社会的儿童已经有别于原子化社会的儿童,他们呈现出的是“赛博格化”“去中心化”“勇为时代先锋”和“加速文化反授”的“数字土著”特征[19]。在数字化生存时代,后天“数字”体验的浸润中,这些“数字土著”儿童相比于原子社会的儿童有着高度的数字技术敏感性与亲近性,他们使用一切数字化的技术总是能够得心应手。“数字技术”的生活化蔓延打破了过去对于知识传授中的空间与时间的限制,知识对于“数字土著”的儿童来说,只不过是自己随时随地就可以获取的存在物。可以说,在数字化生存中,知识不再是成人的专利,儿童利用数字手段往往可以自主获得远超成人所能传授的知识,成人不再能够凭借知识的绝对拥有而屹立在二者关系的中心位置,“数字土著”儿童通过技术化的掌握实现了对以知识拥有为基石的成人中心的解构,如今的“中心”愈发呈现出扁平化与散点化的局面。数字化时代赋予了儿童强大的技术能力,这种能力超越了存在于实体物质空间中成长的成年人,使得他们在虚拟的数字化生存中游刃有余。

需要看到,诚然数字化生存所奠定的初始赛博格背景让个体生命对于数字化技术及其产品具有天生的敏感性与亲近性,这些是幼小的“数字土著”们相比于成年的“数字移民”的天赋优势。但是,作为实在存在的“数字土著”,儿童依然具有生命体由简单到复杂、由未成熟到成熟的生命生长特性。换言之,我们需要承认,作为“数字土著”的儿童始终是一个活生生的人,不管时代如何变幻、技术如何进步,他们作为人的本质特征是不会改变的。数字时代赋予儿童的仅仅是掌握数字技术的亲近优势,而如何去用以及用好又是另外一回事。例如,一个生活在母语环境中的儿童对于母语的习得通常是优于非母语环境学习者的,但这位母语习得者最后是成长为“谈吐优雅”的绅士还是堕落为“脏话连篇”的莽夫,与其后天所接受的教育紧密相关。因此,在数字化时代,我们在认识到“数字土著”儿童在技术方面的工具性学习优势的同时,也不可以忽视他们在多元文化背景下价值性判断的未成熟性与易受影响性。随着互联网的快速发展以及深度嵌入人们生活,儿童使用网络的规模和频率不断增加的同时所暴露出来的问题也愈加严峻。根据《未成年人检察工作白皮书(2022)》的数据显示,在2020年至2022年,检察机关审结(含起诉、不起诉)未成年人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪人数分别为236人、3 001人、5 474人,2022年同比上升82.4%[20]。

由此可知,“儿童”不仅是一个历史的此在,也是一个具体的实在。历史的“此在”指向的是时代所赋予儿童的特征,这种特征是上一代所不具备的,是这一代儿童能够更好地适应当下时代的天赋优势,是他们强大的表现。而具体的“实在”指向的是生命赋予儿童的普遍特征,这种特征是其作为人的生命体所具备的,是人类生长发育的一般规律,即初始生命在生理与认知上的未完善性与未成熟性,是他们弱小的表现。所以,儿童本身就应该是强大与弱小并存的复杂生命体,这也回答了我们为何儿童中心理念会出现看似内部矛盾的认识“危机”。其实,过往儿童中心理念中对于儿童强大抑或弱小的认识都没有错误,只是我们片面地采用了单一的立论方式来看待儿童,并没有立足其生命体的复杂性存在来进行认识,因此导致儿童中心理念的内部认识矛盾与外部实践异化。

三、开拓儿童中心理念理解的第三空间

那么上述对“儿童”既强大又弱小的复杂生命体的理解,是否就动摇了儿童作为中心的地位,抑或是说应该走向“儿童中心”与“成人中心”并存的局面呢?其实不然,儿童作为“中心”这一论点还是需要我们予以明确的。一方面,正如古人所谓“取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下”,由于我国传统教育文化具有强大的影响力,折中式的双中心观点只会成为理论学者在书斋中的空想,在教育实践中强势的成人(教师)群体依然能够突显,而弱势的儿童(学生)群体的“主体”则会名不副实[21]。另一方面,在素质教育理念下全面提高人的综合核心素养成为时代的育人要求。核心素养强调的是关系个人与自我发展、个人与他人关系、个人与社会适应等方面的个体应具有的起基础和支撑作用的素养[22]。日本学者山内乾史也指出:“在知识社会中,有教养的人所必须的,不是精通多样的知识,而是理解多样知识的能力。”[23]而核心素养的要求指向了教学范式的改革,以求实现学生的“深度学习”[24]。而要达到高质量的深度学习,即让学生能“知其然也知其所以然”“举一反三”甚至“理论联系实际”[25],就需要教育工作者既能关注学生原有知识基础的差异情况,还能聚焦学生的教育环境[26],要求我们从内部与外部都对学生进行全方位、多角度的教育关照。因此,无论是警惕中国传统的中庸惯习对儿童中心的文化消解,还是说立足新时代对人才核心素养的教育诉求,“儿童中心”都有其不可动摇乃至唯一的应然性与合理性。

在明确“儿童中心”的观点的基础上,笔者认为,我们应该给予儿童中心理念适当的张力,从而在认识论层面开拓出儿童中心理念理解的第三空间。第三空间理论最早是由后殖民理论家霍米巴巴针对殖民话语中殖民者与被殖民者之间非此即彼的二元对立的矛盾所提出的“空间”概念,这一概念强调了罅隙性、混杂性的空间特点,寻求超越文化边界、消解地位等级化、探寻多元文化间的中介空间[27]。在第三空间中,不同的文化介质在交流和包容的动态转换中消解了本质主义下事物固定属性的静态观点,看到了两种文化之间协商差异的可能性[28]。同时,这种可能性并不是指让差异溶解在一个普遍主义的大熔炉里,更不是让双方或多方进行混合共存与简单叠加,第三空间以其开放性、流动性的特点将原对立的主体在交叉影响中进行新的融合,形成新的第三种,即有此有彼的存在,超越了传统文化中自我与他者的二元局限,鼓励我们自身以他者的身份出现[29]。

可见,第三空间理论与儿童中心理念存在着理论分析的耦合性。从本质上看,儿童中心理念关系我们如何看待和理解儿童的问题,基于儿童生命生长规律的普遍性以及受到不同文化传统、社会资本、阶级背景的影响,在关于儿童的认识论方面不同的人既有相同的认识,也存在各异的看法,即认识论上的差异与同一并存的混杂性。这些不同认识的交织、碰撞与融合又共同指向促进儿童的发展,这表明儿童中心理念存在着多重混杂性的认识特征。从关系上看,儿童中心理念讨论的不仅仅是儿童与成人之间的区别或联系,还涵盖儿童与社会、学生与教师等方面的关系,这些关系多元复杂,都与儿童的生命成长息息相关。从范围上看,儿童中心理念涉及所有儿童的全部生命活动,它在无形中渗透于学校、家庭、社区乃至虚拟网络等场域中,连接的是学校教育、家庭教育、社区教育、在线教育等方面,涵盖了教师、家长、社区工作者以及社会上一切与儿童成长发展有关的人员,因此儿童中心理念需要的是跨越各方差异边界基础上的共识,是在互联沟通、多元协商中动态融合的统一。由此可知,儿童中心理念在本质、关系、范围等方面的异质混杂性为第三空间理论的分析提供了可能,第三空间理论以其融合性、跨界性、平等性、多元性的特征为我们重新认识儿童中心理念提供了新的视角[30]。

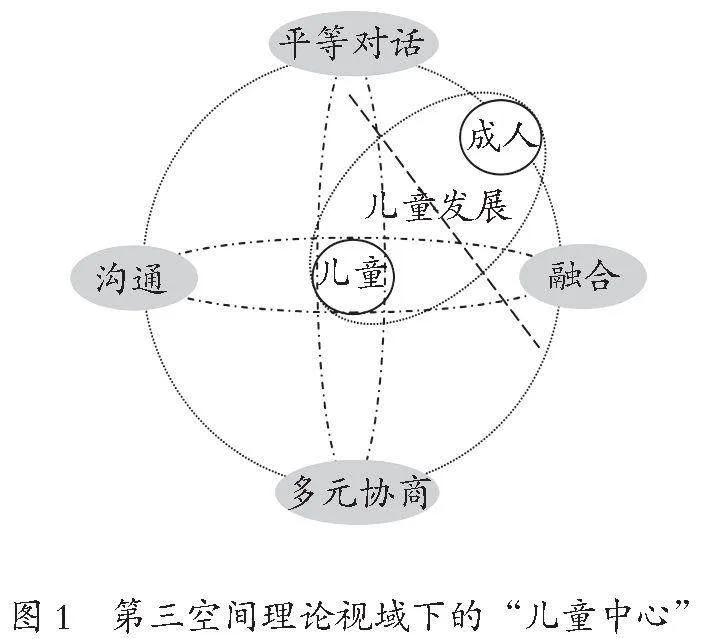

在第三空间理论视域下,儿童中心理念既不是以儿童为固定的“核中心”,也不与成人的“二中心”共存,而是在确定儿童作为发展中心的基础上,通过师生之间的平等对话、多元协商、沟通融合等方式为儿童在这个中心位置上的相对运动进行赋能,让处于中心位置的儿童也运动起来,在这种与成人的相对运动中开拓“儿童中心”的第三种空间(如图1)。在第三空间中,“儿童发展”是唯一的中心轴,儿童与成人的相对运动都是以“儿童发展”为“轴点”来展开的。换言之,儿童是成人世界的中心,但是这个中心地位的确立始终都是以“儿童发展”作为前提的。在数字化生存中,成人既可以围绕儿童所天赋的技术性强大而运动,也可以以“儿童发展”为“轴点”,凭借自身在道德价值判断上的优势,让儿童进行相对运动,以弥补儿童此方面的不足,从而实现“儿童中心”的良性动态平衡。

儿童中心理念“危机”的出现如同当头一棒,能够使我们冷静思索过往对儿童的片面认识,看到了数字化生存中儿童强大与弱小共存的复杂性。面对儿童中心理念,我们既要看到作为“人”的儿童,也要看到作为“时代”的儿童,儿童的“中心”始终是以其成长发展为终极目的的,缺少了“发展”的“儿童中心”只是无妄的政治正确口号,没有任何意义。因此,打破唯中心的静态观点,在“儿童”与“成人”的多维互动中构建“儿童中心”的第三空间或许是实现儿童中心理念走出理解与实践“危机”的一种可能。

参考文献

[1][9][15][16] 周序,林琳.儿童中心理念:内在矛盾及其破解[J].教育科学研究,2024(04):5-12.

[2] 林海亮,李雪.儿童中心:事实还是理想?[J].教育科学研究,2010(07):25-28.

[3] 杜威.学校与社会·明日之学校[M].赵祥麟,任钟印,吴志宏,译.北京:人民教育出版社,2005:41.

[4] 卢梭.爱弥儿[M].2版.李平沤,译.北京:人民教育出版社,2001:3.

[5] 丁道勇.儿童不是中心——对杜威教学思想的再认识[J].全球教育展望,2016,45(11):110-128

[6][8] 王海英.童年研究中的儿童中心主义:方法论与方法[J].南京师大学报(社会科学版),2021(02):15-27.

[7] 丰子恺.给我的孩子们(代序)[M]// 丰子恺.子恺画集.上海:开明书店,1927:8.

[10][14] 冉亚辉,易连云.对儿童中心论的反思与批判[J].教育发展研究,2007(03):14-17.

[11] 党乐,于忠海.失责的教育:“儿童中心论”的误读[J].河北师范大学学报(教育科学版),2018,20(05):124-128.

[12] 周序.从“顾客就是上帝”到“以学生为中心”[J].宜宾学院学报,2016,16(04):1-5.

[13] 王晖.重新认识教师:“儿童中心”的挑战与审思[J].高等教育研究,2023,44(10):13-21.

[17][19] 邹红军,柳海民.重新认识儿童:论“数字土著”的四维特征[J].教育研究与实验,2022(02):15-24.

[18] 邹红军.走出“数字洞穴”:数字化时代的生存隐忧与教育应对[J].重庆高教研究,2023(01):61-75.

[20] 中华人民共和国最高人民检查院.最高检发布《未成年人检察工作白皮书(2022)》 强化“四大检察”融合履职 打好未成年人权益保护“组合拳”[EB/OL].(2023-06-01)[2024-07-10].https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202306/t20230601_615967.shtml#1.

[21] 赵建梅.“儿童中心”与中国教育文化变革之路[J].教育学报,2014,10(06):17-21.

[22] 石鸥.核心素养的课程与教学价值[J].华东师范大学学报(教育科学版),2016,34(01):9-11.

[23] 山内乾史,原清治.日本的学力问题:学力论的变迁(下卷)[M].东京:日本图书みゆき中心,2010:95.

[24] 钟启泉.从“知识本位”转向“素养本位”——课程改革的挑战性课题[J].基础教育课程,2021(06):5-20.

[25] 周序.深度学习需从形式走向实质[J].中小学校长,2021(11):18-20.

[26] 段会冬.关于深度学习热的冷思考[J].中小学校长,2021(11):21-23+34.

[27]李莎莎,龙宝新.家校共育存在的问题及破解路径——基于第三空间视角[J].当代教育科学,2023(05):31-39.

[28] Hoogvelt.A.Globalization and the Postcolonial World:The New Political Economy of Development[M].Baltimore:The John Hopkins University Press,1997:158.

[29][30] 戴伟芬.职前教师教育理论与实践融合的第三空间研究[J].教育研究,2014,35(07):94-100.