积极心理团体辅导在改善青少年言语欺凌问题中的应用

关键词:积极心理学;团体辅导;言语欺凌

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2024)36-0041-06

言语欺凌通常指欺凌者通过具有侮辱歧视性的语言直接或间接地攻击他人,致使对方人格尊严、个人名誉和心理健康等遭受侵犯,使人产生尴尬、生气、羞耻或沮丧等感受的行为。其主要表现形式包括嘲弄、羞辱、取绰号、威胁恐吓等。研究显示,言语欺凌是中国校园欺凌的主要形式,其发生率明显高于其他欺凌方式,其危害不容小觑[1]。

由于言语欺凌行为不会造成实质性的身体伤害,容易被定义成“开玩笑”“闹着玩”,该欺凌行为可能会被教师和家长忽视。除此之外,在处理欺凌问题的过程中,教师更容易关注到被欺凌者的心理状况,提供心理疏导,而常常会忽略对于欺凌者的心理干预,单纯依靠批评教育、行为惩戒的方式处理问题。这不仅难以激发学生想要改变的内部动机,也更容易激起学生的逆反心理,加重师生对立,一些欺凌者面对外界压力,会选择继续和小团体抱团取暖,甚至在行为上“破罐破摔”,这些都会使他们在适应人际环境方面难上加难[2]。因此,对言语欺凌者群体进行心理疏导是重要且必要的。比较团体辅导和个体辅导,团体辅导具有适用面广、效率高、形式丰富、趣味性强、互动性强等优点,依靠成员之间的团体动力可以更好地达成提升人际适应力的辅导目标。

在前人关于校园欺凌行为的研究中发现,欺凌者常常容易感到自卑、疏离、孤独、焦虑、恐惧、愤怒,具有自尊及自我价值感低、缺乏同理心、情绪管理及人际交往技巧不足等特点[2]。在关于学生外化问题行为的研究结果中显示,低自尊、缺乏生命意义感、缺少社会联结、心理韧性不足等因素都与学生问题行为相关[3]。众所周知,积极心理学正是强调积极情绪、意义、成就感、投入以及人际关系五大要素对幸福感的贡献,关注对品格优势、资源和心理韧性的心理学。而积极心理学取向的团体辅导则更加强调对人的积极力量和品格优势的发掘、培养和运用,从而提升人的适应能力、发挥个人潜能,获得幸福感。可见,积极心理团体辅导在学生行为和人格塑造方面,既是一种生动的积极教育形式,也是一种有效的心理辅导方法[4]。

一、针对言语欺凌者的心理干预思路

依据《中小学教育惩戒规则(试行)》,惩戒欺凌者的措施包括训导、训诫、承担校内公益服务任务、校纪校规和行为规则教育、暂停或限制参加集体活动、停课并由家长在家进行管教、心理疏导、送专门学校就读、处分等[5]。

面对校园欺凌,多数学校会依照相关文件要求对欺凌者予以惩戒,家校配合,矫正学生不良行为,有条件的学校会安排心理教师对被欺凌者、欺凌者进行个别心理辅导或家庭辅导。但当班级中参与言语欺凌的学生数量较多,甚至形成小团体时,教师对欺凌者的惩戒难度就会大大提升,同时班级整体氛围也会受到严重影响。此时,心理教师除做好个别辅导之外,还需要配合班主任开展好面向全体同学的心理班会课以及面向欺凌者群体的团体心理辅导。

在心理班会课上,心理教师要向学生明确如何分辨“开玩笑”和“言语欺凌”,强调欺凌问题的严重性,引导学生们学会预防和应对言语欺凌,并结合班级实际情况讨论制定与此相关的班级公约,由全班同学遵照执行。通常来说,欺凌者可能在自尊自信、情绪管理、人际社交等方面本就存在困难,加之当被欺凌者、旁观者开始反抗,班主任及科任教师依照班规进行严格管理,原有的平衡被打破,欺凌者们必然会在班级人际环境的适应方面面临新的困难和挑战。那么,面对欺凌者的小团体,心理教师就可以选择通过心理干预帮助欺凌者进一步改善行为、提升适应能力,而选择团体心理辅导的方式无疑是效率最高的。

二、积极心理团体辅导的设计与实践

(一)理论依据

积极心理团体辅导主要以积极心理学、团体动力学、社会支持理论作为理论依据。其中,积极心理学的研究领域为人类所有积极的品质,通过充分挖掘人固有的潜在的具有建设性的力量,促进个人和社会的和谐发展,提升人类的幸福感。Buschor等人在2013年发现品格优势与PERMA的五个维度(积极情绪、投入、人际关系、意义、成就感)之间都存在正相关,通过发现、培养和利用自己的品格优势可以提升人的抗逆力,增加活力,减少压力,增强自信和获得自尊,进而提高人的主观幸福感[6]。

(二)团体辅导设计

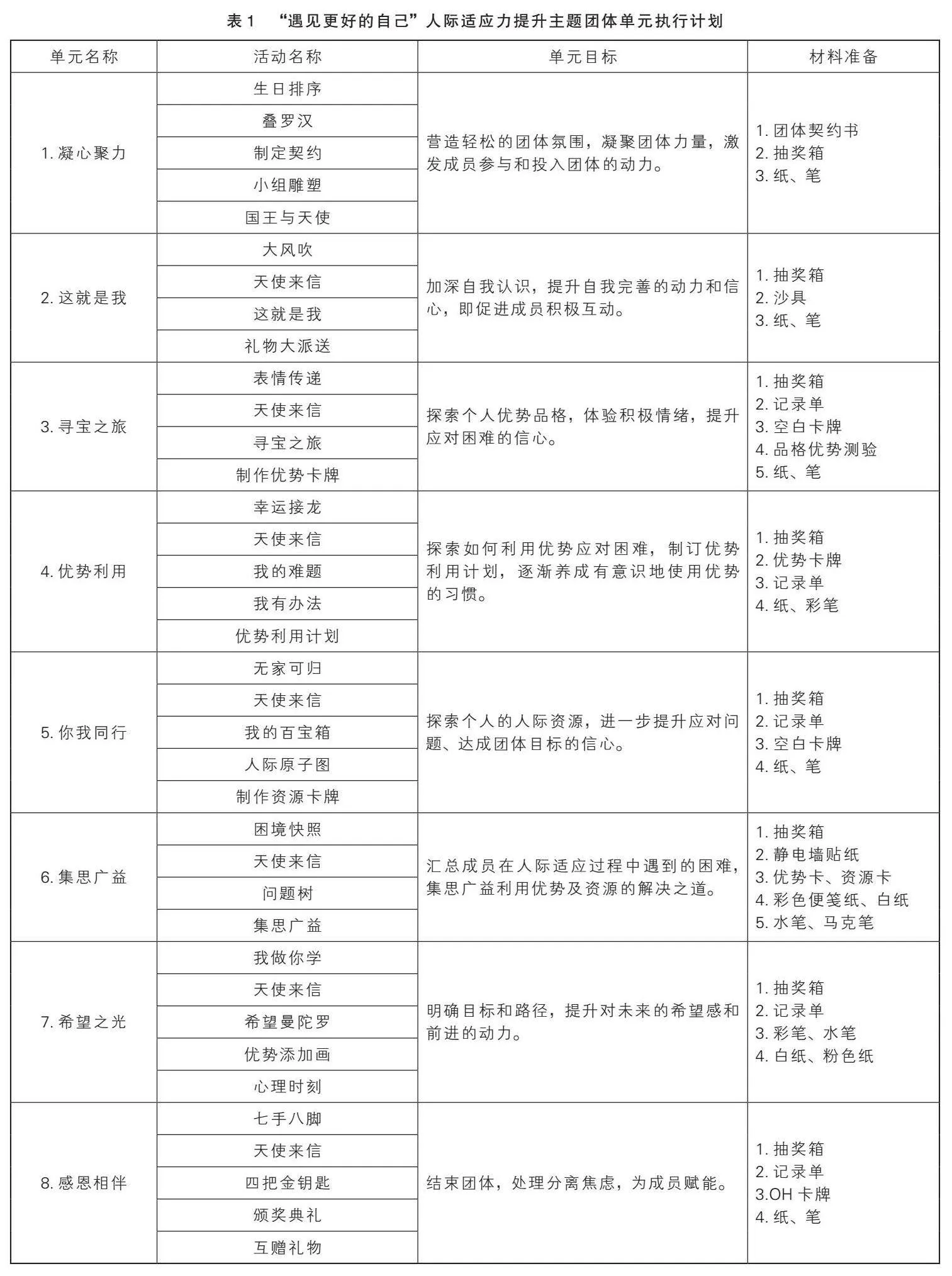

本次团体辅导主题为“遇见更好的自己——人际适应力提升主题团体辅导”(见表1),辅导活动共计八次,连续八周,每周一场,每场时长为七十分钟。团体带领者为接受过樊富珉教授团体辅导连续培训的中学心理教师,同辈督导成员均为团体辅导连续培训项目组学员。辅导对象8人,均为存在不同程度言语欺凌问题但不存在心理异常的高一年级(同班)学生,由班主任推荐,获得家长及学生本人知情且同意入组,8人均接受过入组访谈,符合参与团体辅导的相关标准及要求。

团体辅导性质为同质性、发展性、封闭式、结构性。辅导目标为:挖掘并利用个人优势和资源,改善不当行为,提升问题解决及人际适应能力;体验积极情绪,增强自信心。团体辅导主要依据积极心理学理论,通过沙具自我像、天生我才、寻宝之旅、性格优势测验、优势宝石等活动帮助学生发现个人品格优势,提升自尊自信;借助人际原子图、优势卡牌、资源卡牌等工具汇总个人及团体的积极品质及社会支持资源,并通过头脑风暴探讨如何利用优势资源应对现实挑战;在刻意练习打卡、三件好事记录、国王与天使、天使来信等日常作业任务的完成中养成运用和发扬自身品格优势、发现和赞赏他人品格优势的习惯,在成员彼此互助中体验人际支持的力量。

(三)团体辅导实施

1.初创阶段

(1)单元一:凝心聚力

本单元以营造轻松的团体氛围,凝聚团体力量,激发成员参与和投入团体的动力为目标。在辅导过程中,带领者先对本次辅导的活动目的、意义进行了简述。随后利用热身活动生日排序、叠罗汉活跃团体气氛,活动中成员们利用动物做自我介绍,并展示自己的独一无二的招牌动作。结合团体辅导的主题“人际适应力提升”,每名成员分享自己参与团体的目标和期待,并共同制订团体契约。之后,通过“小组雕塑”的设计与展示进一步增强团体的凝聚力。在本次团体辅导的最后,我设计了国王与天使这一活动:将写着每个人名字的纸条置于箱中,每人随机抽取一张,纸条上的人名代表自己的“国王”,个人作为“天使”在接下来的八周中对“国王”的表现进行积极关注,并默默地为其提供帮助和支持。为了引导学生更多关注学习生活中的积极面,我还布置了记录每日三件好事的作业,请同学们通过小程序在群内打卡,并对学生进行阶段性奖励。

2.过渡阶段

(1)单元二:这就是我

本单元的辅导目标是加深自我认识,提升自我完善的动力和信心,以及促进成员间积极互动。本次辅导活动以游戏“大风吹”作为热身活动。随后在“天使来信”活动中邀请“天使”们写出本周关注到的国王的积极行为以及一句想对他说的话,并投入箱子里,匿名分享。主体活动名为“这就是我”,带领者邀请成员在沙具中选择“我眼中的自己”“我期待的自己”,并思考“理想自我”与想达成团体目标的关联,此外,还请大家帮助身边的成员选择“我眼中的他”。选择完成后,每人结合手中的沙具形象进行分享。在结束环节,我设计了“礼物大派送”活动,要求成员们结合每个人的不同目标或期待,为其他成员挑选并相互赠送沙具作为礼物。本次辅导后的作业依然是履行“天使”职责及打卡每日“三件好事”。

(2)单元三:寻宝之旅

第三单元团体辅导的目标为探索个人优势品格,体验积极情绪,提升应对困难的信心。热身活动名为“表情传递”,每人设计一个代表自己的表情,成员一起拍手说“哼哼嘿,哼哼哈”,在说“嘿”时展示代表自己的表情,在说“哈”时模仿随机一名成员的表情,被模仿者作为下一位传递表情的人。第一个主体活动依然是“天使来信”,继续请成员分享对他人的积极关注,在相互欣赏中彼此强化积极行为。主题活动二名为“寻宝之旅”,成员写下自己在人生各阶段印象深刻的积极体验或是应对挫折的经历,发现自己的品格与能力优势,收集“优势宝石”,组内分享后相互传递记录纸为彼此进一步补充。随后,教师带领成员们将大家的优势进行汇总,并一起制作“团体优势卡牌”。最后,辅导活动以每人分享感受结束。本次的辅导后作业除继续完成之前两项任务之外,教师还请同学们完成品格优势测验,并对亲友进行访谈,完善个人优势清单。

3.工作阶段

(1)单元四:优势利用

在第三单元的活动中,我带领成员汇总了个人优势及小组优势,本次辅导活动的目标为探索如何利用优势应对困难,制订优势利用计划,逐渐养成有意识地使用优势的习惯。在热身活动“幸运接龙”中,成员间两两猜拳,败者做“龙尾”,胜者做“龙头”,“龙头”之间再猜拳,以此类推,最终全组形成一条龙。保留活动依然是“天使来信”,但与之前不同的是,“天使”要重点写一写本周“国王”利用他的优势做了什么,成员依然匿名进行分享。工作环节“我的难题”以团体接龙绘画的方式,不作相互交流,共同呈现大家遇到的人际适应难题。随后,在“我有办法”活动中,每人被随机分发若干“优势卡牌”,轮流出牌,分享如何利用小组优势应对难题。最后,小组成员制订个人的优势利用计划。本次辅导后作业在原有两项任务基础上增加“刻意练习”任务,即完成本周优势利用计划打卡。

(2)单元五:你我同行

第五单元“你我同行”以探索个人的人际资源,进一步提升应对问题、达成团体目标的信心为主要目标。利用热身游戏“无家可归”,请成员感受归属感对每个人的重要性。其中“天使来信”活动继续请成员分享“国王”本周如何利用了个人优势;“我的百宝箱”活动帮助成员梳理自己的人际资源;“人际原子图”活动由教师带领成员反思自己的人际支持情况及人际互动模式,加深成员的自我觉察。随后,以“头脑风暴”活动汇总人际资源并制作成资源卡牌。最后,以成员分享感悟的方式结束本次团体。作业任务和第四单元一致。

(3)单元六:集思广益

本单元的辅导目标为汇总成员在尝试人际适应过程中遇到的困难,集思广益利用优势及资源的解决之道。热身活动“困境快照”中,教师说出成员可能遇到的人际交往困境,成员做动作,通过单人照、双人照、多人照呈现解决困境的方法。在“天使来信”活动后,我组织成员通过“问题树”的方式将成员们遇到的困境和问题进行汇总与分类。并在随后的“集思广益”活动中,由成员结合各类困难进行分组讨论,探讨并分享自己可以利用哪些优势卡牌及资源卡牌解决问题。结束环节继续以每人分享感悟作为收尾。辅导后作业如上。

4. 结束阶段

(1)单元七:希望之光

第七场团体辅导“希望之光”以帮助成员明确目标和路径,提升对未来的希望感和前进的动力为目标。热身活动名为“我做你学”,每名成员依次做肢体动作展示,其他成员模仿。在阅读本周的“天使来信”后,每名成员绘制自己的“希望曼陀罗”,在中间的圆圈中画出自己的目标和期待,周围的圆圈内依次绘制自己可以做些什么以使自己离目标更近一步,组内进行交流分享。接下来的活动为“优势添加画”,带领者请成员思考在实现阶段性目标的过程中,需要利用哪些优势和资源,并将它们用图形或符号代表,画在曼陀罗的相应位置,成员传递记录卡相互补充。“心动时刻”活动中,我请每名同学制作与自己目标相关的奖状,近几周练习打卡优胜者接受全体成员颁奖。结束环节和辅导后作业同上。

(2)单元八:感恩相伴

作为最后一场团体辅导,本次活动主要以处理分离焦虑,为成员赋能为目的。热身游戏为“七手八脚”,考验成员们的协作能力。在这次的“天使来信”环节,带领者请天使写出八周以来“国王”的积极变化,以及想对国王说的话,每人投入箱子里,进行匿名分享。接下来的活动是“四把金钥匙”,规则要求每人写出并分享更好地适应人际环境、成为更好的自己的“四把金钥匙”,成员依次分享补充。在结束阶段,请“国王”猜一猜自己的“天使”是谁,相互赠言。随后,带领者也对打卡优胜者进行表彰,获奖者发表感言。活动的最后,请成员之间互赠OH卡作为礼物,相互告别,结束团体。辅导后,请成员们自行整理八周团辅的收获与感悟。

(四)团体辅导效果

本次团体辅导持续八周,每次辅导后使用“单次团体辅导评估表”进行评估。评估结果显示成员对团体辅导的整体平均满意度在95%以上。其中,目标达成、获得支持、对进步的希望感三个项目得分较高,团体时间是否充分、对投入度的自我评价得分略低。究其原因,可能是团体辅导时间不够充裕,活动安排较为紧凑,以及成员之间比较熟悉,容易相互影响、互开玩笑,因而成员前期在参与活动中或多或少会抱有一些防御心理。

作为团体带领者,笔者主观感受到成员从最开始互相嘲讽、打断他人、私下聊天、防御心强到后来能够放下顾虑,敞开心扉交流,真情流露,彼此尊重、彼此支持,在行为表现上发生了很大变化。在参与辅导的过程中,成员的共情能力、规则意识都得到了提升。与此同时,成员在发现优势、相互补充优势、利用优势的过程中获得了更多的积极情绪体验,在语言互动中带领者也能够感受到成员的自信心和自我价值感显著增强。

在与教师的访谈中,班主任表示几名学生的行为问题得到了有效改善,言语欺凌情况不再出现,课堂秩序更好,冲动行为减少,师生关系也与之前相比明显改善。特别是在师生们有意识地淡化“欺凌者”“小圈子”的标签后,成员们可以更好地融入班级,扩展社交圈,并开始为班级做贡献。

三、实践反思

(一)积极心理学取向的心理辅导有助于学生问题行为转化

众所周知,积极心理学与其他流派相比,更加强调人的优势与资源,强调追求积极的体验和幸福的人生。学生是发展中的个体,积极的引领可以帮助他们树立正确的人生观、价值观。特别是很多拥有问题行为的学生从小听惯了负面评价与批评指责,自尊水平相对更低,所谓的“惩罚”对他们来讲司空见惯,但温暖支持、积极关注于他们而言却十分稀缺,这不仅是打开他们心门的钥匙,更是帮助他们建立信心,拥有完善自我动力的秘密武器。

(二)问题行为学生与普通学生可以共同参与发展性团体

相关文献曾提到,问题青少年的团体咨询可能会因为成员之间的相互影响,而不经意地强化其行为,因此,可以选择在团体中加入无行为问题的学生[8]。而笔者在实践中也发现,同样拥有言语欺凌问题的学生在行为习惯和人际互动方式上存在一些共性问题,加之几名成员本就比较熟悉,团体动力也会受到影响,这些都大幅增加了干预难度。作为提升学生人际环境适应力的发展性团体,招募对象范围可以更加广泛,例如可以将团体人数提升至二十人左右,通过随机分组,重新建立团体动力,这样更利于成员的社会学习,帮助他们体验新的互动模式。

(三)团体辅导的过程也是规范行为和提升共情能力的机会

在本次的团体辅导方案的制定中,并未特意针对成员言语欺凌问题设计相应活动矫正不良行为或训练成员的同理心,而是更专注于从积极心理学视角出发,协助成员达成人际适应的目标以及利用优势资源解决学习生活中的难题。但团体辅导本身就是人际互动情境,学生的思维与行为模式在团体辅导中就会体现出来。因此,在辅导中明确规则、制定契约,在带领者引导鼓励以及彼此的支持互助中,成员的规则意识和共情能力也潜移默化得到了提升,而这些新的体验和经验也都将被迁移到成员日常的人际互动中。

(四)持续且系统开展积极心理团体辅导可以有效帮助更多学生

本次对言语欺凌者的心理干预是在学校中实践积极心理团体辅导的新尝试。团体结束后,多数成员都表示希望带领者未来能再开展系列团体辅导,自己愿意继续参加。可见,团体心理辅导的形式受到学生喜爱,同时学生也确实能够在辅导中得到收获。在《幸福的科学》一书中提到了积极教育的理论模型与实践方式,其中的“六大模块”“两大系统”包含了积极自我、积极关系、积极情绪、积极成就、积极投入、积极意义、身心健康调节系统以及品格优势培育系统[9],这些都可以为心理教师在校内开展积极心理团体辅导提供理论支持。相信持续且系统落实这项工作一定可以帮助到更多有需要的学生。

参考文献

[1]林瑞青. 青少年学生言语欺凌行为研究[J]. 天津师范大学学报(基础教育版),2007(3):58-62.

[2]胡春光. 他们为什么要欺凌别人?——初中生校园欺凌行为影响因素实证研究[J]. 湖南第一师范学院学报,2021,21(2):39-48.

[3]胡婧,王詠. 生命意义感与青少年内外化问题行为的关系:社会联结和心理韧性的链式中介作用[J]. 中国健康心理学杂志,2023,31(12):1853-1859.

[4]樊富珉,何瑾. 积极心理学取向的团体辅导应用研究[J]. ——对西部高校贫困生自强训练的实验.北京市社会心理学会2009年学术年会论文摘要集[C]. 北京:哲学与人文科学,2009.

[5]陈志忠,叶发保. 中小学教师教育惩戒的问题检视与纾解之策[J]. 现代基础教育研究,2023,51(3):93-99.

[6]刘美玲,田喜洲. 品格优势及其影响结果[J]. 心理科学进展,2018,26(12):2180-2191.

[7]李璠. 浅谈团体心理辅导中团体动力的增强[J]. 读与写·下旬刊,2016,13(20):11.

[8]Janice L. DeLucia-Waack,Deborah A. Gerrity. 团体咨询与团体治疗指南[M]. 北京:机械工业出版社,2014.

[9]曾光,赵昱鲲. 幸福的科学[M]. 北京:人民邮电出版社,2018.

编辑/黄偲聪 终校/石 雪注:本文系天津市教委科研计划专项任务项目(心理健康教育)重点课题“积极心理团体辅导提升心理教师主观幸福感的实践研究”(项目编号:2023ZDZXX01)部分研究成果。