手机面前,学会等待

关键词:手机;延迟满足;高中生

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2024)36-0033-04

【活动背景】

自我控制指个体有意识控制冲动、抵制诱惑,实现具有长远利益目标的心理机能。心理学者米歇尔提出,延迟满足是自我控制策略的核心成分和最重要技能,具体指甘愿为价值更大的远期结果而放弃即时满足的抉择取向,以及在等待时期中表现出来的自制力,是一种心理成熟的表现。

《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》指出要帮助高中生确立正确的自我意识,本课选取自我控制核心成分之“延迟满足”为教学内容,聚焦高中生的手机使用情境。

【活动目标】

认知目标:说出生活中“总是迫不及待使用手机”这一现象对自己的影响,并对原因进行辨析。

情感目标:感受到延迟满足的成就感与愉悦感。

技能目标:学会并应用从学习、手机和心理三个角度达成延迟满足的方法。

【活动重难点】

重点:学会并掌握延迟满足技能。

难点:将学会的方法应用在实际中。

【活动方法】

心理游戏,绘画,视频播放,多媒体教学,专题讨论。

【活动准备】

录制音频,多媒体课件,刮画纸,笔。

【活动对象】

高中一年级学生

【活动时长】

一课时

【活动过程】

一、团体暖身阶段——觉察手机使用状态

师:欢迎来到心理课堂,在智能化的信息时代,你喜欢玩手机吗?当想做更重要的事情时,如何让注意力从那一方小小的屏幕中抽离出来?让我们带着好奇与专注走进本节课。首先来玩个热身游戏:身体起立,保持踏步运动,注意在回答问题时,根据所选答案,做出相应运动。

PPT呈现题目,让学生对自己的手机使用时间、刷手机次数、想玩手机的想法等做出评估。

师:在游戏中,我们一边放松身体一边回顾了自己的手机使用状况。你对自己的手机使用状况满意吗?有什么新的觉察?请记住这份感觉,现在让我们带着它来观看视频。

播放视频《囚》(视频内容源自网络,概要:本视频呈现了一位高中生在学习与玩手机之间左右为难、难以抉择的纠结情境。他本想专心写作业,但手边的手机不断发出消息提示音,一开始,他勉强控制住了自己,没有去看手机。但随着手机屏幕不断因接收到信息而亮起,发出响动,他终于控制不住,拿起手机玩了起来)。

师:视频中,让你印象深刻的画面是什么?这给你什么感受?

生1:主人公想写作业,但手机屏幕上的提示画面一直在跳动,让他忍不住要拿手机玩。

生2:最后他还是沉浸于玩手机了。

生3:玩手机这件事很难控制,想玩手机,但又需要学习,这种“拉扯”很折磨人,想知道如何抵制手机的吸引力。

师小结:就像视频展示的,有时我们明明想少玩手机、多学习,可一拿起手机就停不下来,是什么让手机有这么大吸引力?

设计意图:通过热身活动,让学生觉察与评估自己的手机使用状况,并通过视频初步感受在使用手机时的矛盾与纠结。

二、团体转换阶段——理解手机成瘾的原因

(一)绘画认识活动

师:如果用一个画面形容“总是忍不住玩手机”和“自己在面对这种状况时的心情”,你会联想到什么画面?请画出来,并用三个词来描述。

学生在刮画纸上绘制并分享。

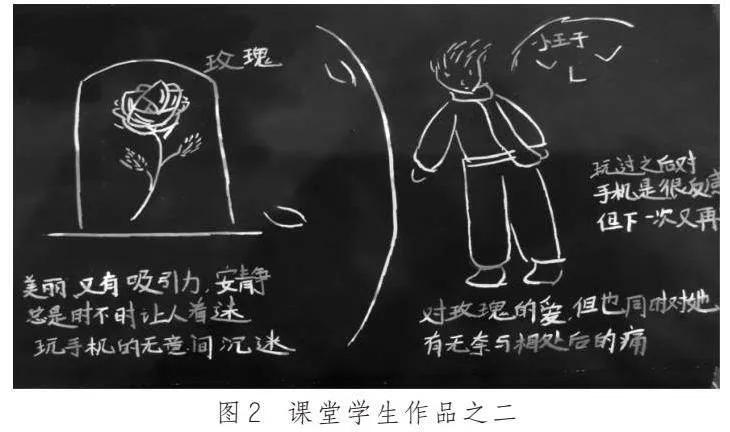

生4:在我的画里,手机像深不见底的黑洞,里面有趣丰富的内容有无穷的吸引力。而我就像一颗夹在黑洞和学习中间的行星,两边都在用力拉扯我,让我一方面因为玩手机占用了学习时间而纠结自责,但又渴望手机带来的快乐(见图1)。

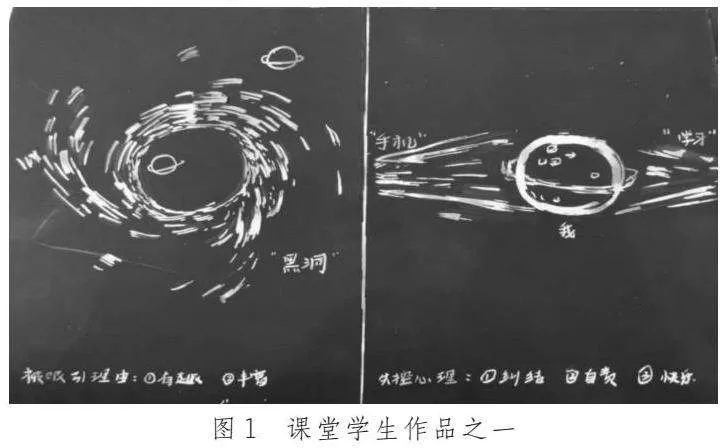

生5:在我的画里,手机像《小王子》里带刺的玫瑰,美丽而又有吸引力,让人着迷,让我在无意间沉迷,可玩过之后又反感,我会因为浪费了时间而对手机产生反感,但下一次我还会不由自主地继续玩,这让我感觉无可奈何(见图2)。

(二)原因探究活动

师:在大家的分享中,我们感受到手机带来快乐的同时,也带来了纠结和懊悔。有的同学提到,虽然玩完手机会懊悔自责,可下一次还是会被它吸引,这是怎么回事?对此,我们的生理和心理有话说给我们听。

教师结合PPT呈现内容,播放录制音频《大脑和心理说》。音频从生理角度,借助“敲按钮的鸽子”的心理实验,阐述手机如何以正向反馈机制和激发大脑分泌多巴胺产生吸引力;从心理学角度,基于自我决定理论的自主感、胜任感、归属感三种需要,阐述手机如何满足心理需求。

师:生理和心理两位“解说员”的介绍给你什么启发?

生6:终于知道我是怎么陷进去的了。

设计意图:通过绘画活动和生理、心理两个“解说员”的陈述,加深学生对手机吸引力背后的原因认识。

三、团体工作阶段——探究不陷入“手机陷阱”的方法

师:接下来让我们基于上面的新认识,探究如何从手机、学习、心理三个角度,让手机学会“等待”。

(一)让玩手机这件事少产生点多巴胺

1.让手机居家“隔离”

PPT呈现心理实验,实验将参与者分成三组:第一组将手机放在桌面;第二组将手机放在书包里;第三组将手机放在在另一个房间。三组同时参与两项认知能力测验。第一个测验要求半数参与者的手机静音,第二个测验要求半数参与者的手机关机。

师:大家猜一猜,哪组测验分最高?

生7:手机在另一个房间的。

师:是的,结果表明无论关机还是静音,手机在另一个房间的分数总是更高。这是为什么?

生7:只要人和手机同处在一个空间,人就还是会想手机。

师小结:没错,大脑的认知资源有限,而手机里的内容作为新异刺激,在认知资源里占有优势,就算没有用手机,当想着“我不能玩手机”时,也会占据认知资源。因此,为避免手机对大脑资源的占用,最好就是让手机“隔离”,不与它共处一室。

2.延时使用手机

师:大家有没有这样的体验,你特别想做一件事,但不能立即去做时,那么再过一段时间,你还想做这件事的意愿会怎么样?

生8:做这件事的意愿会降低,甚至不想做了。

师:这就是神奇的“20秒原则”。如果一件事从“想做”到“能去做”的启动时间大于20秒,这件事情就很难启动。它的机制就在于负责欲望、动机和情绪的杏仁核工作时间非常短暂。对玩手机这件事也是同样的,让我们先等待20秒,或设法让“想玩手机”到“玩到了手机”之间的过程拖慢,杏仁核会慢慢“冷静”,玩手机欲望也会大大降低。这样,在我们想去拿手机时,不妨等20秒,或者设置复杂密码,又或先做一些其他事。

3.让手机上少点“红色”

PPT呈现有两条红色消息提示的短信图标。

师:大家看到这幅图会产生什么感觉?

生9:想把消息提示点开看看。

师:红色是最能触动警觉性的颜色,能快速吸引人的注意力。这就是为什么打开手机看到新消息提示就会被吸引,然后点击新消息提示,进而忘记自己最初拿起手机的目的。为减少注意力被层出不穷的新消息夺走,我们可以关掉消息提示,让手机少一些“红色”。

(二)让学习这件事多产生一些“多巴胺UiUTsBW39GqUbYloA5NSAu3tavYN34S6/CfiYJspMNk=”

1.学习目标“图像化”

PPT呈现两张图,一张只有“一只猫在笑”的文字,一张上面画着一只开心笑着的猫。

师:这两张图片,哪一张会让你更想笑?

生10:第二张。

师:这是心理学中的图片优势效应,图像比文字的启动效应更明显。设置学习目标时,不妨将“进步多少分”等文字,变为自制奖状或理想大学的照片,并将其贴在显眼处,让目标对学习的激励作用更明显。

2.学习进程“游戏化”

PPT呈现一个有缺口的圆。

师:这个不完整的圆给你什么感受?

生11:有想把它补充完整的冲动。

师:这是蔡加尼克的心理效应,指人们天生有一种“有始有终”的驱动力,如果一件事尚未完成,人总会想将其完成。那么,如何应用这个效应优化学习过程?

生12:可以像打游戏一样,把学习过程当成闯关游戏,设置一个总任务,并在大关卡下设立各个小关卡,用图像呈现关卡进度,每当看到进度还未达到100%,就继续闯关。

生13:还可以结合正向反馈,每闯过一关,就给自己一点奖励。

师小结:同学们集体碰撞出的方法非常实用,可以提炼为学习进程“游戏化”。

3.学习结果“即时化”

PPT呈现一个心理实验,实验者将被试分成ABC三组,使用同样的学习内容与测试,第一轮,A组每天反馈,B组每周反馈,C组不反馈;第二轮,A组不反馈,B组每周反馈,C组每天反馈。

师:同学们猜各组两周的成绩怎么样?

生14:B组稳定,因为每周反馈。

生15:C组进步了,因为后面每天反馈。

生16:A组退步,没了反馈懈怠了。

师:结果正如大家所猜,这给我们的学习什么启发?

生17:学习后给自己反馈。

生18:我平时就这样做,用五星评分、刻度分数、曲线图等,对学习作总结反思。做得好还给自己奖励。

师小结:对,学习时可以像游戏中排名一样,给自己即时的结果反馈和奖励。

(三)给心理添个“限时器”

1.给出一个截止时间

PPT呈现“无底碗”的心理实验,研究者让两组被试喝番茄汤,第一组喝一碗番茄汤,第二组喝汤的碗跟第一组看起来一样,但碗底有两条隐藏管持续向碗中输送汤汁。

师:想一想结果会怎么样?

生19:第二组喝得多。

师:对,第二组比第一组多了40%。这是为什么呢?

生20:看不到底,没有限制,就像一玩手机就停不下来。

师:这启示我们,用手机时,给自己一个截止时间,就像在心里装一个随时报时的时钟。比如只玩50分钟,当分针转到50时,就放下手机。

2.用一个启动法则“321”

师:有时说到容易,做到却难,这就要用一个增强行动紧迫感的“321法则”,当还想多玩时,倒数“3、2、1”,然后立即放下手机,站起来。这是从心理学角度出发的两个行动,善用截止时间和“321法则”,有节制地满足心理需求。

设计意图:借助心理实验、心理活动等,从手机、学习、心理三个角度,引导学生思考与学习8个实用且可操作的延迟满足的方法。

四、团体结束阶段——节制地使用手机的方法

(一)收获与应用

师:我们学习了8个节制地使用手机的方法,请大家拿出自己绘制的图画,思索并写下你自己的方法(至少3个),并分享。

(二)教师总结

师总结:本节课,我们对自己使用手机时的状态有了更多觉察,从生理、心理角度认识到为何容易产生手机成瘾行为,从手机、学习、心理角度探讨了8个节制地使用手机的方法。希望同学们善用这些方法,帮手机“系上安全带”,让它成为我们生活中的帮手,而非扰乱生活步调的帮凶。

设计意图:学生回到自己的绘画作品,思索节制地使用手机的方法,让本节课所学真正应用到实际中。

【活动反思】

当前,学生沉迷于玩手机是普遍现象。如何让本主题摆脱说教,具有心理味,让学生掌握实用的方法,是这节课开始最大的难题。在不断试课与学生回应中,慢慢确定了借用叙事外化技术,采用高中生感兴趣的心理学实验和漫画等素材,才融会出了有“心理味”的心理课。本课在流程上从感受到认识,再从认识到行动,一步步带领学生学会让延迟满足的方法,课堂实施效果较好。在实施中,教师要注意每一环节的语言引导与提问,引导学生自主思索与拓展应用。

参考文献

[1]教育部中小学心理健康教育专家指导委员会. 中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)解读[M]. 北京:北京师范大学出版社,2013.

[2]陈武. 手机使用对青少年自我控制的影响——基于解释水平理论[D]. 武汉:华中师范大学,2016.

[3]王丹. 高中生手机依赖的影响及其干预研究[D]. 武汉:华中师范大学,2018.

[4]邓华琼. 中学生智能手机依赖、感觉寻求与自我控制的关系研究[D]. 福州:福建师范大学,2015.

编辑/黄偲聪 终校/石 雪注:本课系广州市教育局主办的“羊城家校学堂”课程和2022年度广州市级重点课题“父母对儿童青少年手机依赖的干预效果与策略研究”的一节课例。