中职生社会情感能力对校园欺凌的影响:师生关系与同伴接纳的链式中介作用

摘要:为考察中职生社会情感能力、师生关系、同伴接纳与校园欺凌的关系,选取河北、天津中等职业院校的学生616人,采用社会情感能力量表、师生关系量表、同伴接纳量表和PISA2018校园欺凌分量表进行调查,构建链式中介模型探讨四个变量之间的关系。结果发现:(1)中职生社会情感能力、师生关系与同伴接纳两两呈正相关关系,且三者均与校园欺凌呈负相关关系;(2)同伴接纳在社会情感能力与校园欺凌之间起中介作用;(3)师生关系和同伴接纳在社会情感能力和校园欺凌中起链式中介作用。

关键词:中职生;社会情感能力;师生关系;同伴接纳;校园欺凌

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)36-0017-07

一、问题提出

当前,我国正处于全面建设社会主义现代化国家的新征程中,国家高度重视职业教育,并将其提升到国家战略层面。2019年,国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》中指出,优化教育结构需把中等职业教育作为高中阶段教育和建设中国特色职业教育体系的重要基础[1]。2022年5月,《中华人民共和国职业教育法》以法律形式保障职业教育与普通教育是具有同等重要地位的教育类型[2]。然而在中等职业教育事业高质量发展的进程中存在着一定风险隐患。中职校园欺凌频频出现,部分欺凌事件性质极其恶劣,引发社会各界广泛关注。大量研究显示,中职校园欺凌的严峻情况不容忽视[3-5],欺凌形式多样且具有极高的隐蔽性。欺凌事件不仅对学生的学业成就产生影响[6-7],还会不同程度地影响受害者、实施者、欺凌-受害者、旁观者的身心发展,如受欺者会出现低自尊、躯体不适、述情障碍、自杀意念等情况[8-10],因而探讨中职学生校园欺凌发生的作用机制十分必要。以往研究多以中小学生为研究对象,鲜少涉及中职生群体,而本研究拟从社会情感角度,考察中职生社会情感能力、师生关系、同伴接纳和校园欺凌之间的关系,为了解和干预校园欺凌提供新的视角。

个体倾向假说认为,个性特征是欺凌行为的重要预测因子。经济与合作发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD)基于大五人格理论建构社会情感能力的框架,在大五人格中,高谨慎性、宜人性和开放性的人格特征与中小学生问题行为负相关[11],神经质、冷酷无情特质的个体更易做出欺凌行为,而尽责性的个体更易遭受欺凌[12-13]。此外,国内外大量研究表明,培养学生的社会情感能力是欺凌防治的关键要素。如美国反欺凌课程“第二步”、西班牙“反网络欺凌项目2.0”、上海静安区2009年起开发并实施的“社会性和情感能力养成”一体化课程,都重视学生社会情感能力的发展,培养学生共情力、情绪管理能力,预防校园欺凌[14-16]。因此,本研究提出假设一:社会情感能力负向预测中职生校园欺凌。

国内外大量研究已证实师生关系作为保护性因素能有效降低学生遭受欺凌的频率[17-20]。近年来,越来越多的学者通过纵向研究考察师生关系与欺凌之间的关系,发现师生关系与同伴侵害之间存在负向联系[21]。还有研究者考察师生关系与不同欺凌角色之间的关系,与未卷入者相比,处于高质量师生关系中的学生成为受欺凌者、欺凌者、欺凌-受害者的概率更低[22]。现有研究大多将师生关系作为调节变量,或探讨师生关系和欺凌之间的内在机制,少有研究将师生关系作为中间变量,探讨社会情感能力、师生关系与欺凌之间的关系。也有研究者从社会情感能力的子维度出发,证实了师生关系在共情与攻击之间的中介作用,即共情能力越低的个体越易建立消极的师生关系,错失各种重要的学习机会,进而增加学生攻击行为的风险[23]。因此,本研究提出假设二:师生关系在社会情感能力与中职生校园欺凌中起中介作用。

研究已证实同伴关系与青少年外化问题行为的关联[24-25],但鲜有研究讨论同伴接纳作为同伴关系的子维度与外化问题行为的关系。以往研究强调自身因素对个体同伴接纳的影响,如自我概念[26]。若采用杜媛和毛亚庆[27]对社会情感能力的定义,自我概念作为其子维度,体现的是一种自我认知水平。杨钋和朱琼[28]指出个体特征是影响中学生同伴关系评价的重要因素,外向性和宜人性的人格特征与同伴接纳呈正相关关系。虽然并未有研究直接考察同伴接纳的中介作用,但有研究表明社会情感能力和同伴关系在社会情感学习和欺凌行为中起链式中介作用[29]。因此,本研究提出假设三:同伴接纳在社会情感能力与中职生校园欺凌中起中介作用。

生态系统理论认为,个体的发展嵌套在若干个环境系统中,其中微观系统对个体发展的影响最为直接[30]。中职生处于由儿童向成人的过渡时期,身心发展迅速而明显,教师和同伴都是对其发展有着重要影响的微观系统因素。已有研究表明,与教师、同伴之间建立温暖和谐的关系在校园欺凌干预中十分重要[31]。国外有研究证实,师生关系与班级受欺凌频率并不存在直接关联,而是通过同伴关系间接影响受欺凌频率[32]。国内研究者也发现,师生关系通过同伴关系的中介作用间接影响初高中学生的受欺凌行为[33]。此外,曾丽红[34]指出,高质量的师生关系能减少欺凌,提高被排斥者的同伴接纳程度,降低小学生遭遇校园欺凌频率。因此,本研究提出假设四:师生关系和同伴接纳在社会情感能力与中职生校园欺凌中起链式中介作用。

二、研究方法

(一)研究对象

采用方便抽样法,以河北、天津五所中等职业技术学院的学生为研究对象,运用问卷星平台进行问卷填写和回收,共回收问卷706份,根据作答时间、作答规律及答案完整性的原则剔除无效问卷,有效问卷为616份(87.3%),其中男生282人(45.8%),女生334人(54.2%);一年级101人(16.4%),二年级241人(39.1%),三年级274人(44.5%);生源地为城市的152人(24.7%),农村464人(75.3%);在班级中担任班干部的为143人(23.2%),未担任班干部的473人(76.8%)。校园欺凌事件中,学生属于当事人角色(受欺凌者、欺凌者与欺凌-受害者)35名(5.7%);旁观者313名(50.8%);不知情者268名(43.5%)。

(二)研究工具

1.社会情感能力量表

本研究采用教育部和联合国儿童基金会“社会情感学习(Social Emotional Learning,SEL)”项目组编制的社会情感能力量表[35],将社会情感能力分为自我认知、自我管理、他人认知、他人管理、集体认知和集体管理6个维度,共28题,原量表共30题,本研究根据中职生实际情况,选用临界比值和同质性检验结果作为判别指标,以此考察量表题项的适切性,删除不合格题项后,由原来的30题减至28题,采用Likert 5点计分,分数越高,代表被试的社会情感能力水平越高。本研究中该问卷的内部一致性系数为0.96。

2.师生关系量表

本研究采用修订的陈斌斌和李丹[36]编制的学生感知的班级人际和谐问卷中的师生关系分量表,共7题,采用Likert 5点计分,得分越高,表示被试感知到的师生关系越和谐。本研究中该分量表的内部一致性系数为0.95。

3.同伴接纳量表

本研究采用Birkeland,Breivik和Wold[37]于2014年编制的同伴接纳量表,共2题,分别是“我和同学们相处得很好”和“同学们很喜欢我”,采用Likert 6点计分,得分越高,表示同伴接纳程度越高。本研究中该问卷的内部一致性系数为0.92。

4.校园欺凌量表

本研究采用PISA2018学生问卷[38]中校园欺凌的问卷,问卷将校园欺凌分为关系欺凌、言语欺凌、肢体欺凌3个维度,共6题,采用Likert 4点计分,得分越高,表明被试经历校园欺凌的频率越高。本研究中该问卷的内部一致性系数为0.86。

(三)数据处理

本研究使用SPSS2 6.0进行Harman单因素分析t检验、相关分析及回归分析,采用宏程序Process中的Model 6,以生源地作为控制变量进行链式中介效应检验。差异显著性标准p<0.05。

(四)共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验对共同方法偏差进行统计分析,结果发现特征根大于1的公因子有8个,第一个因子的方差变异解释率为34.18%,小于40%的临界值,表明本研究不存在严重的共同方法偏差。

三、研究结果

(一)中职生校园欺凌在人口学变量上的差异

对生源地进行独立样本t检验发现,生源地为农村的学生报告的校园欺凌发生频率(1.22±0.41)的频率远高于生源地为城市的学生(1.13±0.33),t=2.74,p<0.01。

(二) 各研究变量的描述统计

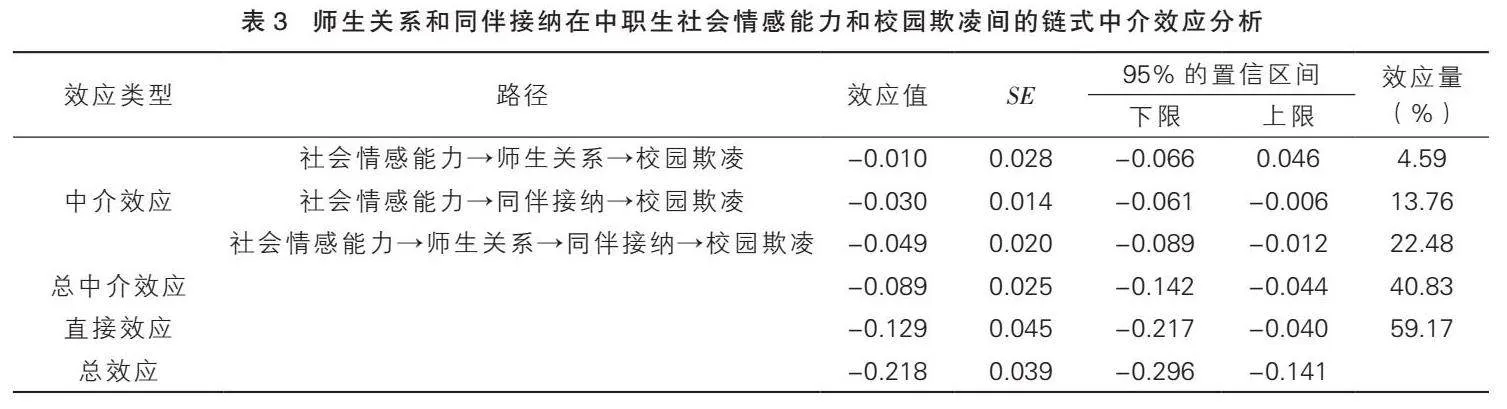

相关分析显示,社会情感能力与师生关系、同伴接纳均呈正相关(r=0.46,0.48,p<0.001);师生关系与同伴接纳呈正相关(r=0.73,p<0.001),社会情感能力、师生关系与同伴接纳与校园欺凌均呈显著负相关(r=-0.23,-0.21,-0.25;p<0.001),具体见表1。

(三)中职生社会情感能力与校园欺凌的链式中介效应检验

为验证师生关系和同伴接纳在中职生社会情感能力和校园欺凌中是否起链式中介作用,本研究采用SPSS26.0宏中的Model 6,在控制生源地的情况下对师生关系、同伴接纳在中职生社会情感能力和感知校园欺凌频率中的中介效应进行检验。

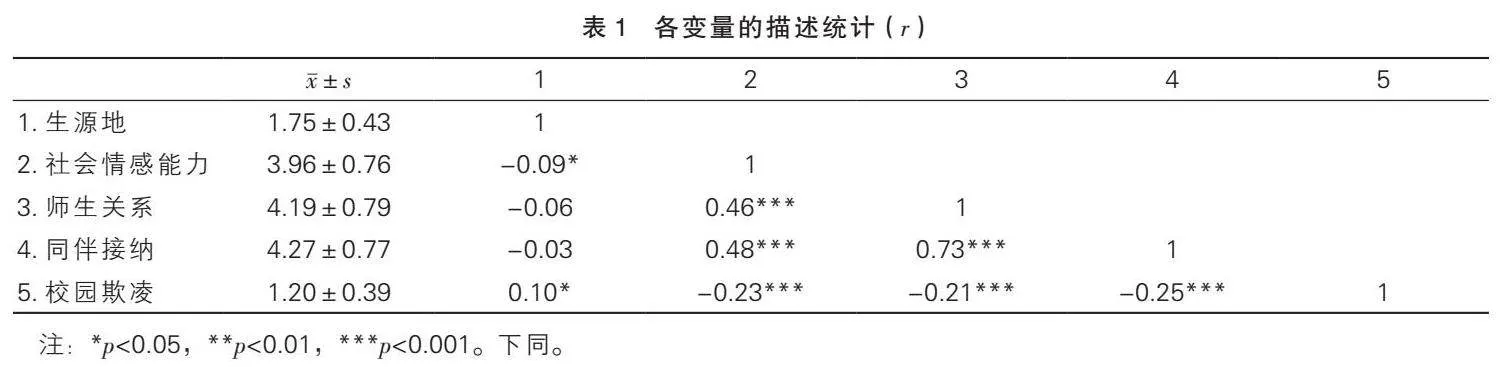

回归分析表明(见表2):中职生社会情感能力显著正向预测师生关系水平和同伴接纳水平;师生关系水平显著正向预测同伴接纳水平,同伴接纳水平显著负向预测校园欺凌行为。

以社会情感能力为自变量,师生关系和同伴接纳为中介变量、校园欺凌为因变量建立链式中介模型(见图1)。

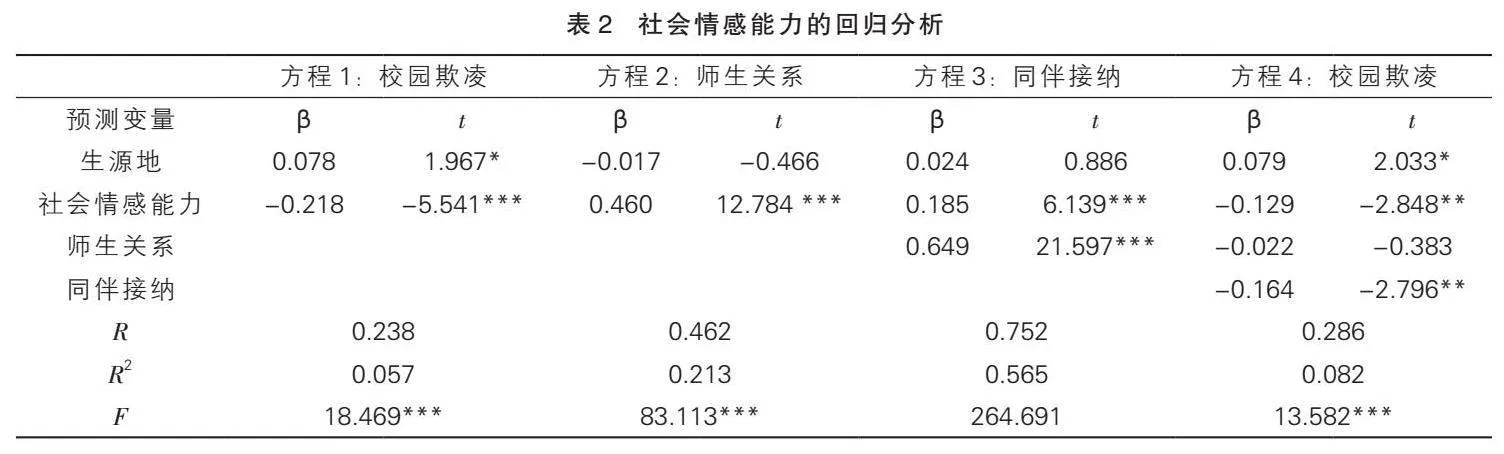

中介效应的分析结果表明(见表3),同伴接纳在中职生社会情感能力和校园欺凌中起中介作用,而师生关系和同伴接纳在两者之间起链式中介作用,总中介效应值为-0.089。中介效应路径及其效应值分别为:社会情感能力→师生关系→校园欺凌(-0.010);社会情感能力→同伴接纳→校园欺凌(-0.030);社会情感能力→师生关系→同伴接纳→校园欺凌(-0.049),后两条路径的95%置信区间均不包含0,表明间接效应显著。

四、结论与建议

(一)主要结论

与以往研究一致,本研究发现社会情感能力能显著负向预测校园欺凌[39]。具体而言,相比社会情感能力其他子维度,集体认知、集体管理两个维度与关系欺凌、言语欺凌的负相关较高,而他人管理、集体认知与肢体欺凌的相关程度较高。

此外,师生关系的单独中介作用并不显著,一方面,该结论可用美国社会学家Mills提出的重要他人理论进行解释。重要他人理论认为,重要他人的出现会受到年龄阶段的影响,对处于青少年时期的学生而言,他们急于摆脱教师和家长的管教,追求独立,教师与家长对他们的影响力逐渐减弱而同伴的影响逐渐增大[40]。对青少年而言,同伴关系在欺凌受害中发挥的作用强于师生关系[41-42];另一方面,本研究中校园欺凌是包括关系、言语及关系欺凌三种形式的概念,而高质量的师生关系可能只是某一欺凌形式的保护因素,本研究发现师生关系在学生社会情感能力和关系欺凌中起单独中介作用。而Forsberg,Sjgren和ThornDerg等人[43]采取交叉滞后模型探讨师生关系与言语欺凌和关系欺凌之间的纵向联系,发现与教师建立温暖支持型关系的学生较少受到言语欺凌和关系欺凌。

研究发现,同伴接纳在中职生社会情感能力和校园欺凌中起到中介作用,该结果与以往研究保持一致[29],高社会情感能力水平的个体拥有更多积极心理资源去构建和发展健康的同伴关系,同伴接纳水平更高,能赢得周围人的喜爱,从而更少地卷入到校园欺凌中。研究进一步发现,同伴接纳在社会情感能力与不同欺凌形式之间的中介效应大小不同,关系欺凌(-0.087)高于言语欺凌(-0.065)和身体欺凌(-0.042),预防学生关系欺凌可既从师生关系入手,也可从提高同伴接纳程度出发。

此外,师生关系和同伴接纳在中职生社会情感能力和校园欺凌间起链式中介作用。社会情感能力作为个体日后成功以及社会性发展的核心能力,对学生亲社会行为和攻击行为有重要影响,并通过师生关系和同伴关系的链式中介作用间接影响校园欺凌。首先,生态系统理论认为,个体的发展和社会化受到多重环境的影响,学校是适龄儿童社会化发展的重要场所,而教师就像一只“看不见的手”,在营造良性班级同伴生态中发挥重要的推动作用[44],学生的认知、情感及行为会不可避免地受到教师与同伴等人的影响,良好的师生及同伴关系是欺凌行为的保护性因素。其次,社会情感能力水平较高的个体更倾向于建立积极的师生关系,教师在与学生交往过程中能给予较多的帮助和指导,当学生掌握诸如倾听、沟通的技巧时就很容易获得同伴的接纳与喜爱,在遇到问题时更易得到同伴的支持和帮助,面对欺凌更倾向于采取积极的应对策略。

(二)建议

1.教育方面

其一,持续性开展社会情感学习。国内现有的社会情感学习项目或课程大多持续时间不长,且以针对学生为主,通过培养学生社会情感能力,激发其正向情感,提高情绪管控能力、问题解决能力,做出负责任决策,从而避免欺凌土壤的滋生,但社会情感学习不仅可针对学生,也可通过教育管理者的社会情感进而影响学生的社会情感能力。Jennings和Greenberg[45]提出的亲社会课堂模型阐述了教师社会情感能力通过师生关系,班级管理和高质量实施社会情感学习项目进而促进学生社会情感的实现路径,国内有研究进一步验证了该模型[46]。因此,针对教师开展相应的社会情感学习项目也是必要的。

其二,推动构建富有生机的班级生态圈。班级生态圈的打造离不开教师和学生的共同作用。一方面,教师需要充分了解校园欺凌、对学生各种问题行为进行归类,提高认知能力和敏锐度,中职低年级学生的认知能力还处于发展中,因而对于欺凌概念较为模糊,教师应清晰准确地宣传和讲解欺凌相关知识;此外,教师对欺凌的处置方式不当可能影响学生感知公正世界信念,这不利于师生良性关系的发展,会为校园欺凌事件反复出现埋下隐患,类似“一刀切”的教育惩戒方法并不能从根源上解决问题,可能会强化欺凌者和被欺凌之间的联系[47],如欺凌者日后报复受欺凌者。另一方面,部分中职生曾被视为“学业失败者”,易产生自卑心理,人际关系敏感,出现社交退缩、上课专注度低等情况,因此如何调动学生的积极性,有效开展社会情感学习课程,切实将社会情感能力提升从而预防校园欺凌值得深思。开设心理健康课程不能是“样子工程”,要将课程注入社会情感学习的元素,采取灵活多样的授课方式,促进理论与实践的融合。

其三,多方合力为中职生身心发展保驾护航。校领导及其他教育管理者的配合也是重要一环。研究表明,变革型校长的领导力能通过教师社会情感信念和能力间接影响学生社会情感能力,因此提升校长变革能力,为教师和学生社会情感能力的发展赋能[48]。在中职教师队伍中,专业从事心理健康教育的教师十分短缺[49],许多教师都身兼数职,管理好几个班级,工作压力较大。因而学校可增加心理健康教师配置,减轻授课教师及班主任的负担,教育管理者协同配合,为学生创建健康和谐的校园环境。

2.未来研究方面

本研究采用横向设计,未验证变量之间的因果关系。未来可以通过采取交叉滞后设计、潜变量增长模型等揭示变量间的动态发展。本研究样本数量较少,未来可扩大样本数量,收集其他地区中职院校学校的数据,进一步验证结论的可靠性,还可进行结果对比分析。此外,本研究并未发现社会情感能力对校园欺凌的直接效应和师生关系的单独中介作用,可能是由于社会情感能力是个综合概念,未来可通过研究其子维度与各种校园欺凌的关系。

参考文献

[1]中华人民共和国中央人民政府. 国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知[EB /OL]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-02/13/content_5365341.htm.2019-02-13.

[2]中华人民共和国中央人民政府. 中华人民共和国职业教育法[EB /OL]. https://www.gov.cn/xinwen/2022-04/21/content_5686375.htm.2022-04-21.

[3]王金阳,单桂英,张海莲,等. 中职生网络欺凌现状及其对健康危险行为的影响[J]. 中国学校卫生,2023,44(12):1799-1803.

[4]许惠芳. 校园氛围感知对中职学生校园欺凌行为的影响研究[J]. 华章,2023(3):96-98.

[5]甘黎兰,李茂欣,张天雨. 预防中等职业学校校园欺凌的社会工作介入研究[J]. 黑龙江人力资源和社会保障,2022(5):13-16.

[6]Laith R,Vaillancourt T. The temporal sequence of bullying victimization,academic achievement,and school attendance:A review of the literature [J]. Aggression and Violent Behavior,2022,64:101722.

[7]Samara M,Da Silva Nascimento B,El-Asam A,et al. How can bullying victimisation lead to lower academic achievement?A systematic review and meta-analysis of the mediating role of cognitive-motivational factors[J]. International Journal of Environmental Research and Public health,2021,18(5):2209.

[8]姜少凯. 中职生校园欺凌、自尊与心理健康关系研究[J]. 职业教育(下旬刊),2021,20(12):60-64.

[9]佘福强,周全湘,夏文江,等. 校园欺凌对中职学生心理健康的影响及对策研究[J]. 黔南民族医专学报,2021,34(3):205-207.

[10]李冲梅,李志勇,郑小菲,等. 网络欺凌受害对青少年自杀意念的影响:有调节的中介模型[J]. 中国健康心理学杂志,2024,32(7):988-993.

[11]王伟伟. 留守儿童问题行为与同伴关系人格特征的关系研究[J]. 校园心理,2016,14(6):393-395.

[12]张林,陈燕铃,洪新伟,等. 冷酷无情特质与初中生校园欺凌行为的关系:一个有调节的中介模型[J]. 心理发展与教育,2023,39(2):266-275.

[13]Nielsen M B,Knardahl S. Is workplace bullying related to the personality traits of victims? A two-year prospective study [J]. Work & Stress,2015,29(2):128-149.

[14]何二林,王琳琳. 美国反欺凌课程探析——以“第二步”项目课程为例[J]. 比较教育研究,2020,42(5):91-97.

[15]滕志妍,张珊. 西班牙防治网络欺凌行动路径与策略探析——以“反网络欺凌项目2.0”为例[J]. 比较教育研究,2020,42(5):85-90.

[16]杜芳芳,李梦. 社会情绪学习:校园欺凌预防的一种可能路径[J]. 济南大学学报(社会科学版),2019,29(5):149-156.

[17]Wang C,Swearer S M,Lembeck P,et al. Teachers matter:An examination of student-teacher relationships,attitudes toward bullying,and bullying behavior[J]. Journal of Applied School Psychology,2015,31(3):219-238.

[18]Longobardi C,Iotti N O,Jungert T,et al. Student-teacher relationships and bullying:The role of student social status[J]. Journal of Adolescence,2018,63:1-10.

[19]沈晓敏,吴亚. 回顾与前瞻:学校冲突解决教育国际研究40年[J]. 全球教育展望,2024,53(5):47-63.

[20]邓秀平. 以情动情,守护青春——情感治理在一般欺凌事件处理中的运用[J]. 中小学心理健康教育,2024,(15):31-34.

[21]Ten Bokkel I M,Verschueren K,Demol K,et al. Reciprocal links between teacher-student relationships and peer victimization:A three-wave longitudinal study in early adolescence[J]. Journal of Youth and Adolescence,2021,50:2166-2180.

[22]Thornberg R,Wegmann B,Wnstrm L,et al. Associations between student–teacher relationship quality,class climate,and bullying roles:A Bayesian multilevel multinomial logit analysis [J]. Victims & Offenders,2022,17(8):1196-1223.

[23]Kozina A,Veldin M,Rožman M,et al. The mediating effect of student-teacher relationships for the relationship between empathy and aggression:Insights from Slovenia and Croatia [J]. Current Psychology,2023,42(30):42.

[24]张永欣,周宗奎,丁倩,等. 班级同学关系与青少年外化问题行为:自尊和亲子亲合的作用[J]. 心理发展与教育,2018,34(6):732-741.

[25]张春妹,丁一鸣,陈雪,等. 同伴接纳与流动儿童外化问题行为的关系:自尊和物质主义的链式中介作用[J]. 中国特殊教育,2020(1):65-72.

[26]孟海英,阳德华. 儿童同伴接纳状况的影响因素分析[J]. 沈阳师范大学学报(社会科学版),2008(2):143-146.

[27]杜媛,毛亚庆. 基于关系视角的学生社会情感能力构建及发展研究[J]. 教育研究,2018,39(8):43-50.

[28]杨钋,朱琼. 初中生同伴关系的影响因素分析[J]. 北京大学教育评论,2013,11(3):99-117.

[29]You Y,Zhang S,Zhang W,et al. The impact of social and emotional learning on students' bullying behavior:Serial mediation of social and emotional competence and peer relationship [J]. Psychology in the Schools,2023,60(10):3694-3706.

[30]Bronfenbrenner U.Ecological systems theory [J]. Annals of child development.1989,6:187-249.

[31]Thornberg R,Wnstrm L,Pozzoli T. Peer victimisation and its relation to class relational climate and class moral disengagement among school children [J]. Educational Psychology,2017,37(5):524-536.

[32]Thornberg R,Wnstrm L,Pozzoli T,et al. Victim prevalence in bullying and its association with teacher–student and student–student relationships and class moral disengagement:A class-level path analysis[J]. Research Papers in Education,2018,33(3):320-335.

[33]Zhao Y,Hong J S,Zhao Y,et al. Parent–child,teacher–student,and classmate relationships and bullying victimization among adolescents in China:Implications for school mental health[J]. School mental health,2021,13(3):644-654.

[34]曾丽红. 小学生特质情绪智力与校园欺凌的现状特点及其关系[J]. 武夷学院学报,2024,43(2):87-94.

[35]杨传利,青晨,黎玉兰,等. 学校氛围对西部农村中小学生社会情感能力的影响——家庭教养方式的调节作用[J]. 教育学术月刊,2023(1):36-43.

[36]陈斌斌,李丹. 学生感知的班级人际和谐及其与社会行为的关系[J]. 心理发展与教育,2009,25(2):41-46.

[37]Birkeland M S,Breivik K,Wold B. Peer acceptance protects global self-esteem from negative effects of low closeness to parents during adolescence and early adulthood [J]. Journal of youth and adolescence,2014,43:70-80.

[38]OECD.PISA 2018 Results(Volume Ⅲ):What School Life Means for Students' Lives [M]. Paris:OECD Publishing,2019:248-261.

[39]李济清,马多秀,崔宇玮,等.社会情感能力的价值及培育策略——基于CNKI2010—2021年的文献分析[J].江苏教育研究,2023,(10):65-69.

[40]李文道,邹泓,赵霞. 初中生的社会支持与学校适应的关系[J].心理发展与教育,2003,(3):73-81.

[41]Demol K,Verschueren K,Ten Bokkel I M,et al. Trajectory classes of relational and physical bullying victimization:Links with peer and teacher-student relationships and social-emotional outcomes [J]. Journal of youth and adolescence,2022,51(7):1354-1373.

[42]Berkowitz R,Winstok Z. The Association between Teacher–SJPMDXSnJXUjaKqg/a4GCX5infJCgeB6dqEZNgf9jhBE=tudent and Peer Relationships and the Escalation of Peer School Victimization[J]. Child indicators research,2022,15(6):2243-2265.

[43]Forsberg C,Sjgren B,Thornberg R,et al. Longitudinal reciprocal associations between student–teacher relationship quality and verbal and relational bullying victimization [J]. Social Psychology of Education,2024,27(1):151-173.

[44]Farmer T W,Dawes M,Hamm J V,et al. Classroom social dynamics management:Why the invisible hand of the teacher matters for special education [J]. Remedial and Special Education,2018,39(3):177-192.

[45]Jennings P A,Greenberg M T. The prosocial classroom:Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes [J]. Review of educational research,2009,79(1):491-525.

[46]李明蔚,毛亚庆,顾欣. 教师社会情感能力对学生社会情感能力的影响:多重中介效应分析[J]. 教师教育研究,2021,33(6):24-31.

[47]钟振华,徐洁. 群体性校园欺凌的发生机制及其治理[J]. 教育理论与实践,2023,43(35):16-20.

[48]熊华夏,毛亚庆,关迪,等. 校长领导力如何影响学生社会情感能力——教师社会情感信念和教师社会情感能力的链式中介作用[J]. 教育学术月刊,2023(7):60-68.

[49]张继敏,付雪原,于子茵. 中职学生心理健康教育实践与思考——以天津市宝坻区职业教育与成人教育中心为例[J]. 天津职业院校联合学报,2024,26(3):50-54.

编辑/黄偲聪 终校/石 雪注:本文系2022年度天津市教育科学规划一般课题“社会情感学习视角下中职生校园欺负行为的发展轨迹及预防研究”(项目编号:CBE220047)研究成果。