春水秋山纹的再设计

摘要:笔者以春水秋山纹为对象,通过对比古今生活方式,提出“游”作为古今文化连接点,探讨不同历史时期和文化、生活情境下,传统纹样所起到的古今时空连接的意义和价值,寻找春水秋山纹与当代人精神契合的连接语境,通过图案设计与数字媒体艺术的探索,研究形成春水秋山纹的元素库,并将设计应用于纺织品等领域。

关键词:春水秋山纹;生活方式;图案设计;数字媒体设计

自古以来,自然美学在中国文化中占据着核心地位。这种美学传统,不仅体现在对自然景观的赞赏上,也在中国山水纹样的设计中有所体现。随着时间的推移,这些纹样在染织工艺和技术的影响下,逐渐成为标准化和图式化的文化符号——春水秋山纹。

一、传统春水秋山纹的分类

春水秋山纹是流行于辽金元时期的一种装饰纹样,包括春水纹和秋山纹两类纹样。春水秋山纹起源于辽代四时捺钵[1],描绘的是辽代统治者四时狩猎的景象,是北方少数民族对其游猎生活方式的艺术表达、四季自然景象的深情描摹和艺术化追求。其中,以四季渔猎活动中最重要的两项活动为代表——即春季水边放鹘打雁、秋季入山林围猎,对应春水、秋山。春水纹的具体表现为杂花卉与猎雁捕鹅等元素组合的春季池景图案,秋山纹则是以鹿、兔、山林石景为主要构成元素的秋季林景图案。

春水纹的分类。即春水纹中的“水”字包含两层意思,一是以动为主的水上渔猎。春水的目的本就是游牧民族在冬春季节进行的渔猎活动,这些活动包括在冰面上钓鱼和利用猎鹰、猎犬追捕水禽。二是以静为主的水景纹,包括水、禽鸟和水生植物,更多描绘的是动植物在池塘、河湖水域附近恬淡安逸的自然面貌。

秋山纹也主要以动静为特点进行分类。古人将熊、鹿、山林等图案称为秋山纹。双鹿、柞树、花卉、灵芝为典型的“秋山”纹样题材。秋山纹题材自辽开始大部分的图案内容描绘的是恬淡宁静的山林景色,即使是奔鹿造型依旧优雅,不似春水纹那般高亢激昂,透露出追逐猎物时的紧张感。如果说春水纹是趋于热烈的,那秋山纹就是趋于宁静的。前者反映出游牧民族的勇猛豪迈,后者则更能体现出游牧民族内心的幸福感和成就感。秋山纹描绘的是在秋季的山林中,虎鹿或卧或立,都呈现飒爽英姿,灵心慧性。鲜活的生命与秋山之景相得益彰,使秋山纹成为游牧民族的典型纹样之一。在此基础下,将秋山纹分为两类,一是以动为主的山林狩猎,二是以静为主的山景动物纹。

二、传统春水秋山纹与生活方式

传统的春水秋山的生活方式深刻体现了游牧民族与自然环境的密切关系,迥异于汉族定居的生活模式,它展现了一种以流动为常态的生活方式。衣食住行,作为人类生活的四大基石,不仅构成了日常生活的物质基础,同时也是表达生活方式的重要领域。春水秋山纹最主要的生活方式反映在服装和玉器中,并且春水秋山纹在服装和玉器中的实物资料和图片资料中记载较丰富。

首先,春水秋山纹作为游牧民族狩猎生活的艺术表达呈现在服装上,有其符号化的原因。第一,从图案的内容来看,前期的春水秋山纹主要描绘了春水秋山中的自然景物和动物为主的内容,更多在墓室壁画上呈现狩猎之景,体现出当时春水秋山还是生产生活的重要方式之一。后期则逐渐发展成描绘悠闲之景,包括池塘之景及山林之景,从狩猎到悠闲氛围的转化也意味着春水秋山四时捺钵的消减和生产生活方式的变迁。第二,从图案的工艺来看,服饰织造加工的特殊工艺技术使得春水秋山图案造型概括、用笔简练,这也是纺织品图案与绘画之间最大的不同之处,春水秋山纹涉及工艺广泛,包括刺绣、彩绣、妆金、织金、印金等不同技术,画与织、绣或印等技艺上的不同成为春水秋山从画绘到图案的主要原因。第三,从图案的表现手法来看,这些自然山水中的艺术形象被意象符号化成为一个个可重复模式化的单体元素,通过个体元素的组合构成叙事性图案和场景化的纹样,运用借景抒情、托物言志的手法,来表达古代人与自然和谐共生的文化思想。

其次,春水秋山玉作为服装的配饰——玉器,是春水秋山在辽金元时期典型的体现。服饰品中的春水秋山玉是契丹、女真人最具特色的作品,根据功能可分为带饰、佩饰、帽顶和其他几个类型[2]。金代玉器繁荣的原因有三点,一是由于女真族在辽及北宋地区大量掠夺珍宝,二是学习了先进的中原文化技术,三是金代有较为充足的玉料和匠人,使得金代玉器广为流传。女真人建立金后,承袭了契丹人春蒐秋弥的涉猎传统,将其宫廷化、典章化,并定名为春水秋山。“春水”和“秋山”玉就是金的典型代表,山子就是其随形施艺表现山水人物的主要题材,山子的工艺大多以镂空和起突等技法雕刻而成,艺术表现生动传神,往往不是表现单一的物体或动物,而是花与鸟、龟与荷叶、鱼与水草、动物与植物相辅相成,动静结合,有情节、有背景的景观式构图,表现出环境氛围特点,富有生活气息。春水秋山玉与女真游牧民族春秋渔猎捺钵密不可分,其中春水玉多表现芦苇叶中禽鸟活动的野逸景象,尤以鹘鹰猎捕天鹅的场景最为人喜爱,秋山玉多刻画虎、鹿、熊在山林间活动的情形,场面不像春水玉残酷无情,而是一幅恬静的世外桃源北国山林秋景,在雕琢技术上常留色玉皮作秋色。这种高度艺术概括生活而又高于生活的贴近自然、清新活泼的自然写实主义风格与同时期宋代画院的写实风格相互映衬,广受欢迎,成为主流。除了山子,春水秋山纹饰也常常被用于玉佩、帽花和炉顶的装饰。到了明代,山子的题材逐渐从先前的池塘禽鸟和山林野兽转变为中原文人所向往的隐士、渔樵耕读的生活,其主要原因在于汉文化对少数民族文化具有极强的吸收和转化能力,使春水秋山拥有经久不衰的生命力,传统春水秋山表达了四季山水狩猎的动态描绘和静态场景,传达了顺应自然、追求人与自然和谐共生的核心文化理念,它不仅是对过去生活方式的记录,更是对自然、生态和谐的一种表达。

三、春水秋山纹的纹样特征

对春水秋山纹的图像资料和实物资料进行梳理,总结后得出以下三点结论。第一,笔者研究所涉及的春水秋山纹中的图式均是由元素组合构成,这些元素中既包含了动态的图式,也包含了静态的图式,元素构成了一种均衡式的场景纹样,呈现出图案的叙事性手法。均衡式构图中,以动物元素居首要位置,周围搭配相关春水或秋山的场景元素,这种构图形式似三角形般稳定,动物元素是纹样的视觉中心点,体现了均衡的形式美法则。第二,从纹样的发展演变来看,春水秋山纹是逐步由激烈变为宁静,整体发展趋势是逐步融合,最明显的表现是动物纹样的姿势变化,由奔跑回望变为坐着、立着或卧着的姿态。第三,从意义的发展演变来看,春水秋山纹的文化理念内涵丰富。笔者将传统春水秋山纹的象征意义概括如下,春水纹象征春水激荡,代表生机与希望,秋山纹象征物产丰沛,代表成熟与收获,春水秋山纹象征祥和宁静,代表春华和秋实。

四、春水秋山纹再设计探索

(一)设计思路阐述

在当代社会,人们已经不再沿袭传统的游牧生活方式。尽管如此,当下人们对春水秋山、踏春赏秋、追寻自然的向往与日俱增。如今,在周末或假期,人们都争相出游,到各地游玩的人络绎不绝。年轻人依然实践着与春水秋山和谐共生的东方生活哲学。传统春水秋山与现代生活的共通之处就在于“游”这个关键点上。传统的“游”是四时迁徙,而现代的“游”则是四时游玩。首先,在元素上,包括山水、花木、树石、动物等自然元素。其次,对春水秋山的娱乐需求和精神需求依然存在,只是生存需求和政治需求已经逐渐消弭。最后,传统春水秋山和现代春水秋山中,人与自然和谐共生的文化理念经久不衰。因此,笔者从传统的春水秋山纹中提取与当代“游”相重合的元素,并提取现代春水秋山中与“游”相关联的元素,形成了春水秋山纹的元素库。对设计的探索中采取了两种设计方法:元素重组和元素置换。元素重组是将传统的“游”和现代的“游”进行元素的图案融合,通过聚合、打散、放大、缩小、层叠的方式进行图案设计。而元素置换则是将传统“游”的构架置换成现代“游”的构架,通过3D软件建模,将“游”的元素从平面空间的构架置换成立体的空间构架。通过这些设计方法,笔者产生了以“游”这种生活方式为主题的设计实践,由于笔者研究涉及的春水秋山纹大部分载体为服饰与玉器,所以设计实践以纺织品为载体的服装、饰品和壁挂应用为主。

(二)“游”的元素重组

1.“游水”

图案的表现手法采用了元素重组,对每一个单独的元素进行简化设计,使其形成块面的图案,然后进行多层次的叠加,以形成平面图案上的空间感。图案的构图形式运用了具有传统意蕴的“S”曲线,以两条“S”形的曲线将河流分割成两岸。“S”形线条赋予了静态图像一种运动感,表现了场景的空间感和深度感。这种曲线形态类似于山川的轮廓,水流的波动,引导着观者的视线在空间中游走,体验着时间的层次和生活的节奏(如图1所示)。

2.“游山”

“游山”图案设计内容描绘了一个在野外山林水域“游”的山水场景纹样。图案的构图形式保留了棕色罗花鸟绣夹衫肩部的三角窠形构架,从设计符号学角度对其外延语义进行分析。保留其传统三角形构架,并对其中的形态和色彩进行替换。三角窠形与“山”的外延形状基本一致。线条图案因为重复和收缩变形呈现出平面上的空间感(如图2所示)。

(三)“游”的元素置换

“游园”数字媒体设计从棕色罗花鸟绣夹衫肩部的三角窠形构架出发,对春水秋山纹进行现代解读和重构,在象征意义与渗透性设计中寻求象征,探索春水秋山纹的语义、语构、语用和语境。通过元素置换的设计方法勾画草图,创作出平面的“游园”图案,再根据平面图案元素运用blender软件进行3D建模,营造现代春水秋山新图景(如图3所示)。

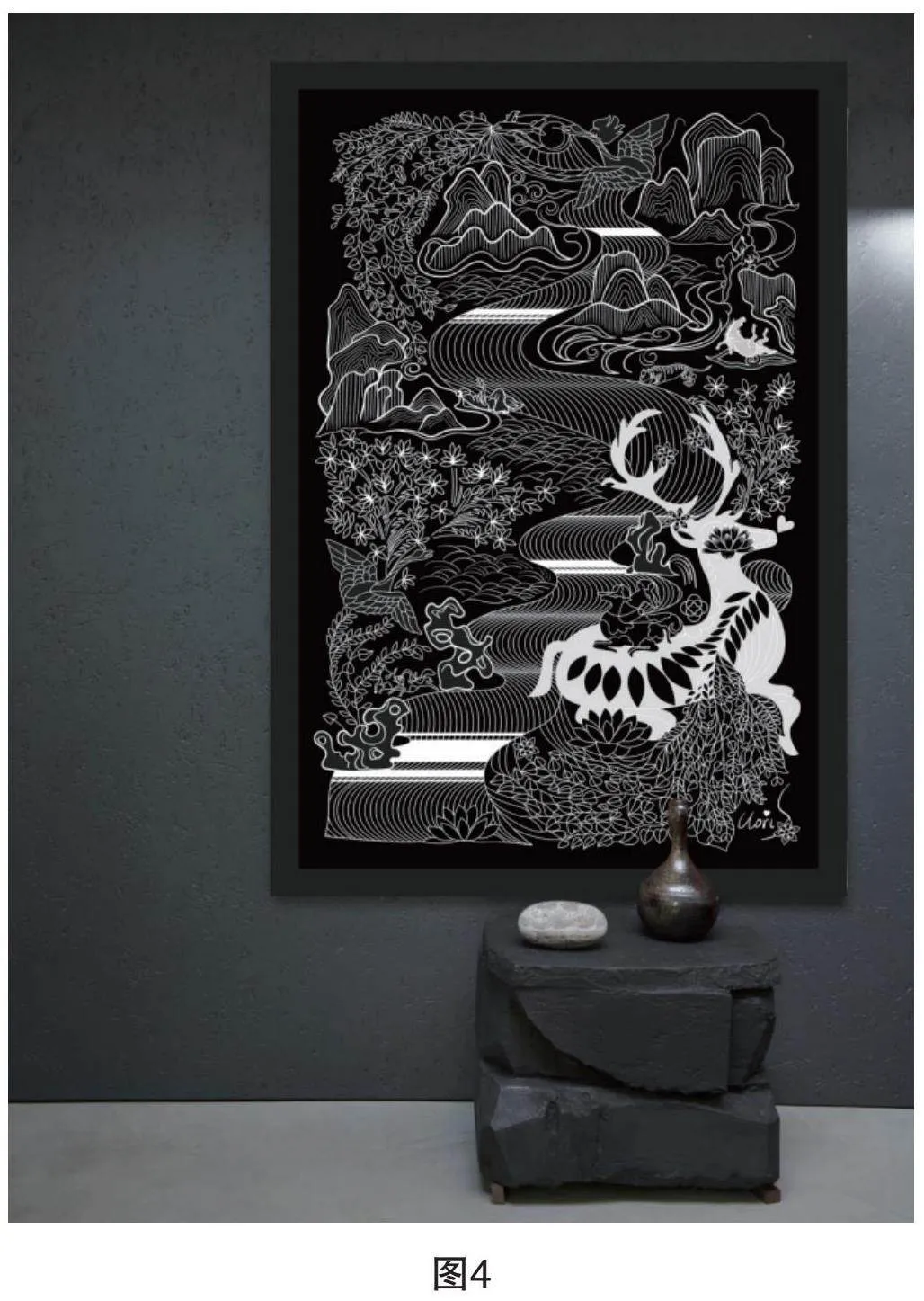

(四)纺织品应用实践

春水秋山壁挂设计灵感来源于“游”在山水之间,不论是踏遍千山万水,还是观赏中国画中的山水,当代人依然对山水之路抱有极大的兴趣。“游山·水·园”壁挂以水为中轴线,将山作为远景,植物作为中景,鹿作为近景布局画面,将传统图案中以动为主的水上狩猎、以静为主的水景纹、以动为主的山林狩猎和以静为主的山景动物纹这些动静元素组合其中,艺术化地呈现了壁挂春水秋山的设计实践(如图4所示)。

五、结束语

春水秋山纹,作为一种反映自然景观与人类生活方式的文化符号,其设计与价值观与中国传统人与自然的和谐共生的哲学精神一脉相承。作为传播人与自然和谐共生文化理念的载体和传递古今生活方式的纽带,春水秋山纹表现形式多样,在纺织品领域可塑性强。春水秋山纹的再设计的探究,使传统经典纹样历久弥新。

参考文献:

[1][元]脱脱.《辽史》卷三二《营卫志中》[M].北京:中华书局,1999.

[2]石梅林.“春水”“秋山”玉研究[D].内蒙古师范大学,2013.

作者简介:蔡琳(1991-),女,福建永安人,硕士,从事艺术设计研究。