意义愿景与汉代西王母形象的经典塑造

[摘 要]汉代文献、画像石和铜镜铭文中记载了很多与西王母相关的文字和图像,尤其是丰富的考古资料的发现对汉代西王母的研究起到了重要作用。西王母崇拜在汉代时期兴盛,西王母的神格在汉代民间经历了由普通神到至上神的变化。西王母崇拜的兴盛主要原因是人们对长生的热切渴望和西王母对人们生活中种种美好夙愿的庇佑。西王母形象的经典化形成及其永续流传具有重要的文学乃至文化史意义。

[关键词]西王母 画像石 文化意义

[基金项目]黑龙江省哲学社会科学规划项目“文化视域下的《风俗通义》研究”(21ZWB175)

[作者简介]张影,哈尔滨师范大学文学院副教授,文学博士,博士后(哈尔滨 150025);邬晓东,黑龙江中医药大学人文与管理学院副教授(哈尔滨 150040)

[DOI编号]10.13761/j.cnki.cn23-1073/c.2024.06.009

有关西王母的神话在中国有着悠久的历史,在汉代民间西王母信仰十分兴盛。20世纪以来,随着汉代画像石的不断发掘,西王母图像出现在大量的汉代画像石中。另外,在汉代的画像砖、壁画、漆画、铜镜及摇钱树(座)、陶器等上面也有一些西王母图像,地区遍及山东、陕西、江苏、河南、四川、山西等地。丰富的考古资料的发现对汉代西王母图像的研究起到了很大的促进作用。

一、先秦时期的西王母形象

有关西王母神话的流传在中国有着悠久的历史,早在商周时期的甲骨卜辞、金文中就有“西王母”“王母”的记载,这表明在商周时期就已经出现了有关西王母的神话传说。从《山海经·西次三经》《山海经·大荒西经》《庄子·大宗师》等早期文献的记载看,至迟到战国时期,西王母的神话传说已经广为流传。在《山海经·海内北经》中有这样的记载:“西王母,梯几而戴胜杖(袁珂考证此“杖”字为衍文),其南有三青鸟,为西王母取食。在昆仑虚北。”[1]358据《山海经·西山经》还可知玉山是西王母所居住的地方,西王母的面貌并非像人,长着老虎的牙齿而且像老虎一样善于咆哮。《山海经·大荒西经》进一步记载西王母戴胜,虎齿,有豹尾,穴居。

在《穆天子传》中有关西王母的形象较《山海经》中又有了一定的变化。《穆天子传》比较详细地记载了周穆王与西王母会晤的过程,从侧面描写了西王母与周穆王互赠礼品:“乃执白圭玄璧,以见西王母,好献锦组百纯,□组三百纯,西王母再拜受之。”[2]161在瑶池的宴席上西王母俨然是女王,与穆天子应酬自如。在神格上,她自称是“嘉命不迁”的“帝女”(即上帝的女儿)。在《庄子·大宗师》云:“西王母得之(道),坐乎少广。莫知其始,莫知其终。”西王母又是一位长生的女神。《管子·轻重己》:“以春日至始,数九十二日,谓之夏至……皆齐大材,出祭王母。”[3]1535人们在夏至日祭祀西王母。从先秦的文献中可以看出西王母形象先是一位由半人半兽的部落女神最后发展成一位雍容华贵、彬彬有礼的女王。

二、汉代文献中的西王母经典形象

汉代时期西王母的形象发展达至成熟,西王母完成了从早期部落图腾、月相自然神、凶残动物神、半人半兽合体到人格化女神的演变,最后经历“世俗化”“民间化”等特征的蜕变成为人们所熟知的众神之主。在汉代文献中相传西王母生活在西方的弱水之滨。“弱水之西有西王母,生不知老,与天相保,行者危殆,利居善喜。”[4]340张骞出使西域归来向汉武帝报告:“安息长老传闻条枝有弱水、西王母。”[5]3163-3164《史记·赵世家》说周穆王“西巡狩,见西王母,乐之忘归” [5]1779。从西汉中期开始,一些文献记载西王母的传说开始发生了变化,慢慢将西王母与求仙活动联系在一起,西王母扮演了越来越重要的宗教角色。司马相如《大人赋》中刻画西王母形象为皓然白首,“吾乃今日睹西王母,暠然白首戴胜而穴处兮,亦幸有三足鸟为之使。必长生若此而不死兮,虽济万世不足以喜”[6]119。《淮南子·览冥训》中称其为“西老”。从皓然白首的体貌特征及西老的称呼,西王母给人的印象是一位白发苍苍的老人。在《淮南子·览冥训》中记载西王母拥有可以使人长生不死的神药,后羿向西王母求得神药,结果被嫦娥偷食而奔入月宫成仙。从上述汉代文献可见,西王母是一位白发苍苍的老妇人而且掌管着长生不死的神药,这是西王母行形象的重大转变。

到了东汉时期,人们还给西王母形象增加了配偶神东王公。《神异经·中荒经》记载东王公与西王母相会的情形如下:“上有大鸟,名曰希有,南向,张左翼覆东王公,右翼覆西王母。背上小处无羽,一万九千里,西王母岁登翼上,之东王公。”[7]107除上述著作外,《汉书》《史记》《风俗通义》《论衡》等汉代文献中对民间崇拜西王母的活动也有所记载,并且西王母的形貌发生了很大的变化。托名班固撰的《汉武帝内传》中的西王母,竟成了“着黄金褡襡,文采鲜明,光仪淑穆,带灵飞大绶,腰佩分景之剑,头上太华髻,戴太真晨婴之冠;覆元璚凤文之舄。视之可年三十许,修短得中,天姿掩蔼,容颜绝世”[8]126的女仙了。从《汉武帝内传》开始,受道家思想的影响,西王母头顶的标志性饰物“胜”被去掉了,而换上一顶“太真晨缨之冠”,与先秦文献相比,西王母剪掉了豹尾,拔掉了虎齿,剃掉了体毛,甚至连善啸的习惯也都抛弃了。所有这一切都在文本中悄悄地发生着变化。汉画像石中西王母头顶的胜也经历了从胜到玉胜,再到七胜甚至无胜的变化。东汉时期画像石中西王母戴胜与不戴胜图像并存,如陕西王得元墓(公元100年)中的西王母像中第3区的王母依然是戴着胜,而第4区的西王母却没有戴胜。陕西牛文明墓西王母像(公元107年)也都是未戴胜的。

汉代文献记载中的西王母形象不断得以丰满,人们对西王母的信奉也逐渐增强。《汉书·哀帝纪》记载建平四年发生了旱灾。关东地区发生了大规模的“传西王母筹”流民运动,这次流民运动推动了西王母祭祀崇拜在民间的兴盛,“经历郡国,西入关至京师,民又会聚祠西王母,或夜持火上屋,击鼓号呼想惊恐”[9]342。这是西王母信仰首次见诸汉代史书,野心家王莽趁机将这一社会运动视为其摄政篡汉的祥瑞加以提倡和宣扬,至夏这场运动已经波及全国,至秋乃止。人民纷纷祭祀西王母寻求富贵长生不死,“社张博具,歌舞祠西王母”[5]1476。《汉旧仪补遗卷下》载:“祭西王母于石室,皆在所二千石令,长奉祠。”[10]100至此,西王母信仰上升为国家祭祀系统。据日本学者冈村秀典研究,大约在此时,在铜镜纹饰、器物花纹和画像砖中,西王母的图像开始大量出现。

三、汉画像石对西王母形象的经典塑造

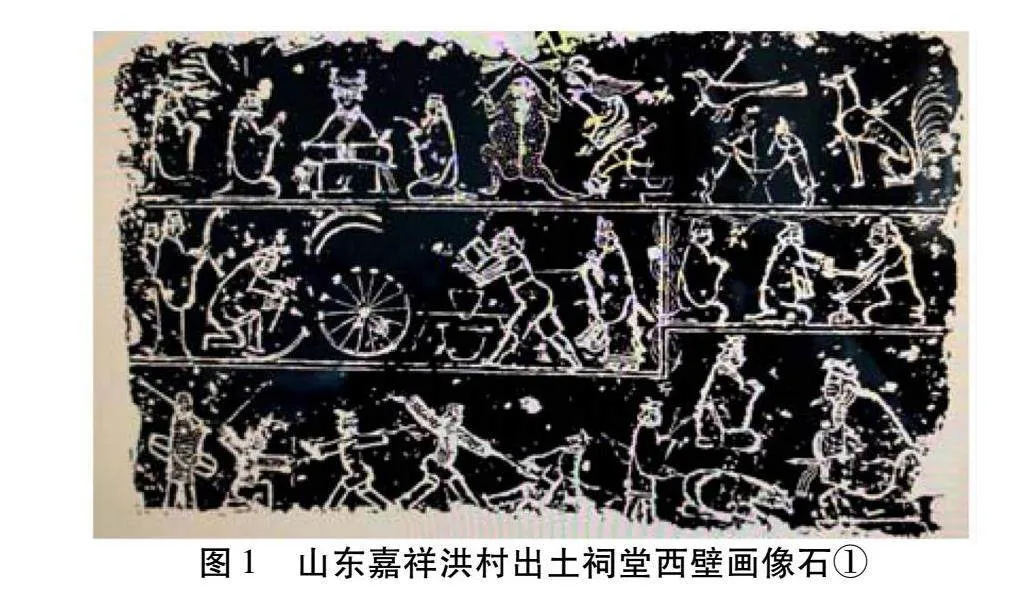

随着人们对西王母崇拜热情的高涨,西王母的形象出现在大量汉代画像石与画像砖中。汉画像石中西王母是统治昆仑世界的不死女神,是阴性力量的象征符号。除了常见的画像石(砖)外,西王母画像还常见于汉代的壁画、铜镜、摇钱树(座)、漆器乃至玉器、陶器等多种文物上,在巴蜀地区发现的摇钱树的叶片和陶树树座上,都刻绘有西王母的艺术图像。汉代画像石中西王母多以着宽袖大袍、头部戴胜为主要特征,具体形态动作以及空间配位多有变化,西王母一般不单居一石,多配有羽人、神禽异兽等。李凇将汉代画像石中西王母的图像分为两个阶段:“1、西汉后期至东汉初期,西王母为四分之三侧面角度,为‘情节式’构图;2、东汉初期至中期,西王母为正面角度,左右有对称的侍从,为‘偶像式’构图;东汉中期以后,普遍出现有翼像。”[11]312西王母在画像石中位置的变化也体现了西王母在人们心中的位置越来越重要。如西汉末年至东汉初年早期山东嘉祥五老洼画像墓中第五石刻有西王母神话题材内容。整个画面共分为三层,画面中间端坐的为西王母,西王母左右各跪一鸠首怪物及相向而跪的两人。画面右下方有两人手握灵芝草(或为嘉禾),上层和下层分别为车骑出行及狩猎场面。没有出现玉兔和蟾蜍。长清孝堂山郭氏墓祠,在石祠的东西两壁都刻有伏羲和女娲,在伏羲和女娲的下部分别刻有东王公和西王母。在壁画下层西王母位于正中,两旁有祝寿的行列。在西王母的上面还刻有3只玉兔(其中1只玉兔正在捣药)和人身兔首人。另有持戟而站立的2人。其后还有狗、豕及牛头虎身等异兽。从内容及构图的复杂程度来看,嘉祥五老洼画像墓第五石应早于长清孝堂山郭氏墓祠。山东嘉祥洪村出土祠堂西壁画像石(见图1),西王母着宽衣大袖戴胜位于上层中心地位,左右为持仙草的跽坐者,还有三足乌、九尾狐、捣药的玉兔和演奏节板的蟾蜍等。中层左段为工坊制作车轮的场景,中段为制酒、滤酒的场景。右段为二人面对投壶进行游戏,左侧有一人观看游戏。下层为胡汉交战的场面。交战中有一胡人被汉兵刺倒。右侧有人在向将领报告战况。

从早期汉画像石中西王母的形象塑造主要功能是为人祈福、赐人长生不死之药的女神形象。

从东汉中期开始,有关西王母题材的汉画像发展到了成熟阶段。这一时期变化的最大特点就是东王公形象的出现,并且东王公、西王母的神话地位在这一时期有所提高。从全国范围来看,汉画像石中东王公像的出现的时间,巫鸿教授认为不早于公元二世纪[12]108。汉代人根据阴阳五行学说,为西王母配置了一位对偶神东王公。东汉赵晔撰的《吴越春秋》中见有关于东皇公的材料。东皇公是和西王母以一对配偶神的身份出现的,笔者认为东皇公就是汉画像石中的东王父:“立东郊以祭阳,名曰东皇公;立西郊以祭阴,名曰西王母;祭陵山于会稽,祀水泽于江汉州。”[13]241按照东汉中晚期的仙道思想,东王公和西王母分别居住在东海的蓬莱和西极的昆仑山,男性死后皈依于东王公,女性死后皈依于西王母,其生命可以得以永恒。西王母、东王公的对偶形象则是阴阳五行思想和方士、仙道文化的融和。“从已出土的有纪年的汉画像石资料来看,至少在延光元年(公元122年)以前,东王公的形象就应在汉画像石中出现了,但在墓祠中最早出现却还是在嘉祥武氏祠的画像石上,然而,从画像石的内容、形制及风格等诸多因素来判断,东王公形象出现于墓祠中的时间,可能更早一些。”[14]335海昏侯墓主椁室西室的衣镜的镜框上方边框绘有东王公、西王母图像,这应该是目前所见最早的西王母与东王公组合的图像。西王母图像与东王公图像在汉代画像石中的位置经历了处于同一墓室但不处于同一画面,单独各居于一石,画面内容彼此独立到西王母、东王公共处于同一石分层画面,西王母、东王公居同一画面彼此并列或互相对应的变化。如嘉祥武氏祠中西王母、东王公的形象是这一时期的成熟作品。西王母居于西壁,东王公取代了风伯吹屋的位置位于祠堂东壁最高位置,与西王母遥遥相望。风伯与雷神、雨师等则位于祠堂的屋顶上,与先期相比又增添了蟾蜍、三足乌、九尾狐等形象分别侍立于西王母、东王公的两侧。其下描绘了世间人们的宴饮、行乐以及战争等生活场景。东汉时期西王母头顶所戴的胜也发生了变化,西王母经历了戴胜、不戴胜的变化,并且东汉时期画像石中西王母戴胜与不戴胜图像并存。

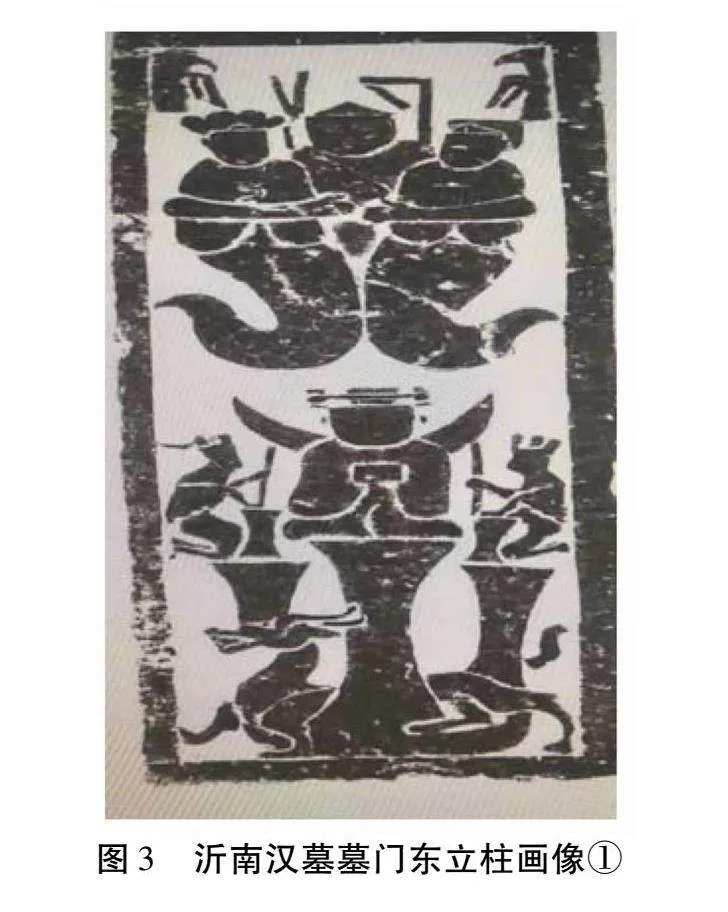

陕北、山西汉画像中的西王母及东王公头顶有华盖笼罩。如山西吕梁地区出土的东汉晚期汉代立柱画像石飞升图(见图2),画面共分为三层,上层有仙实与青鸟飞龙和羽人、祥云与朱鸟,东王公、西王母在画像中居于主要位置,而且有的占据画面的一半或更多。东王公、西王母跽坐在悬圃上,头顶有华盖,左右绘有仙草、侍者、玉兔、蟾蜍、青鸟等。下层有展翅欲飞的朱雀、天马和飞龙。

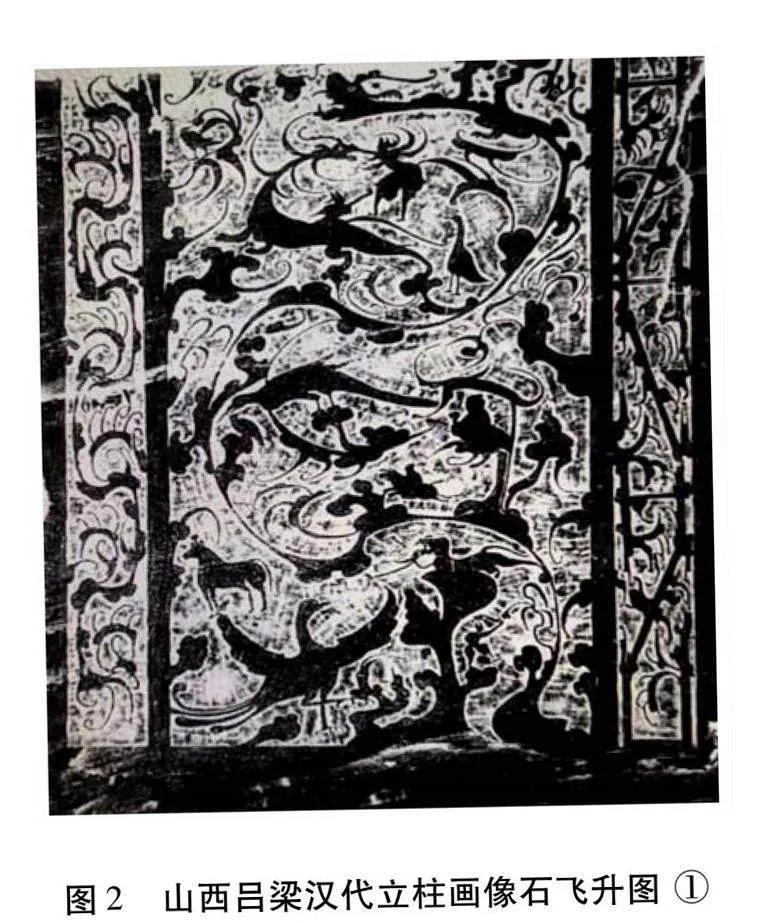

关于华盖,晋崔豹《古今注·舆服》:“华盖,黄帝所作也。与蚩尤战于涿鹿之野,常有五色云气,金枝玉叶,止于帝上,有花葩之象,故因而作华盖也。”[15]39华盖除了是地位和权利的象征外,还与升仙思想有关。《汉书·王莽传》记载黄帝升仙时建有华盖,王莽篡权后想成仙,建造高达到九重的华盖:“金瑵羽葆,载以祕机四轮车,驾六马,力士三百人黄衣帻,车上人击鼓,挽者皆呼‘登仙’。”[9]4169西王母头顶的华盖是仙境的象征。在洛阳卜千秋墓壁画及四川石棺画像中都可以看到持节方士恭迎西王母的形象。《史记·封禅书》汉武帝“令长安则作蜚廉桂观,甘泉则作益延寿观,使卿(公孙卿)持节设具而候神人”[5]1400。长生不死和羽化成仙是汉代人不断追求的梦想,在汉画像石、画像砖中反映汉代人的长生梦想,除了西王母、东王公形象之外,出现最多的就是羽人的形象。肩生双翼的羽人或侍奉西王母和东王公,或饲凤、戏虎,或乘鹿车,或在天空飞翔。龙在中国古代上天入地无所不能,也是帮人升仙的重要工具,如在枣庄市山亭区桑村镇西户口画像石中西王母端坐于双龙座上。沂南汉墓墓门东立柱画像(见图3),西王母坐在龙虎座上,同时西王母生有双翼。西王母两侧有捣药的玉兔。在东汉初期,西王母画像逐渐出现了双翼,直至东汉末期有翼和无翼的西王母两种图像并存。“带翼的西王母、 东王公像主要流行于东汉中、后期的山东、四川等地。在陕北有一些,但不多……随着时间的推移有翼像有增无减”[16]61。

汉画像石上的这些形象反映了神仙思想对汉代人影响的深厚,长生不死是汉代人一直追求的梦想。西王母拥有长生不死之药,因而西王母信仰在汉代广为流传。

通过研究汉墓出土的画像石、画像砖和壁画,可见年代较早的图像中只有西王母形象,至东汉中晚期,西王母和东王公的形象并出。起初,西王母居于显要地位,而东王公居于从属地位,发展到最后东王公同西王母并列图画左右,相互对应。从出土的数量来看,表现西王母的图像远远超于东王公。随着时间的推移,西王母和东王公的图像日趋模式化和程式化。西王母在汉代经历了由神话到偶像神的转化,西王母外形的改变是其成为偶像神的一个必备的基础。在西王母正面像出现之前,在宗教学上西王母还是一个神话传说的人物,东汉初期西王母完成了偶像神的蜕变。

四、汉画像石及铜镜中西王母形象的文化愿景

(一)长生不死的美好愿景

从表面结构看,汉代西王母信仰的材料在野史里多而正史里少,文字资料少而图像资料多。这是民间信仰兴起的一个重要特征。在汉代西王母没有在国家祭祀系统中取得大神的地位,反而在民间信仰中得到人们广泛的重视和崇拜,这种现象可以说是汉代帝王的求仙意志促进了西王母信仰在民间的发展。汉墓中西王母形象的塑造主要表达的是人们对长生的美好愿景。帝王寻求长生的愿望在战国时期就已兴盛,秦始皇也曾多次派人海上寻仙,炼制丹药,泰山封禅等。延至汉代汉武帝的封禅、求仙,使得人们对长生梦想的追求更为迫切。西王母信仰的兴盛体现了人们对死亡的恐惧以及对长生的热切渴望。汉代民间的西王母崇拜兴盛与汉代帝王的求仙思想有着密不可分的联系,上有所好,下必施之。汉武帝时期曾多次派方士海上寻仙,寻找长生的方法。长生是汉代帝王梦寐以求的愿望,这也刺激了民间长生的愿望。因此,在汉代画像石、铜镜铭文中多次出现人民长生的愿望。如中平四年环乳神人禽兽镜铭文:“中平四年,五月五日,幽湅白同(铜),早(造)作明竟,买者大富,长宜子孙,延年命长,上如王父,西王母兮,大乐未央,长生大吉,天王日月 ,太师命长。”[17]413汉代帝王求仙思想的兴盛和道教的兴盛促进了西王母崇拜的兴盛。汉代方士盛行,人们相信鬼神,谶纬、符瑞、长生等思想混杂,人们相信灵魂不灭,人可以长生不死。“在中国,秦始皇和汉武帝的封禅追求成仙活动复活了宗教的古魂。汉代社会造神运动兴起,政治、学术皆被宗教的迷雾笼罩,谶纬神学羼入今文经学,使儒家学派同传统的宗法礼教结合得越来越紧密……当汉末儒家礼教失去维系社会人心的作用时,道教便不可避免地出现了——儒教祀正神,道教祭民间俗神。”[18]51-57东汉末年道教兴起,西王母被纳入道教的神话系统,成为统领三界所有神仙的祖师,全称为“白玉龟台九灵太真金母元君”或“白玉龟台九凤太真西王母”或“太灵九光龟台金母元君”。

在汉代画像石、画像砖、帛画、壁画、漆画、摇钱树(座)等画像材料中,西王母单独出现的画面比较少,一般都是配有神禽异兽和仙界景观等的复合画面。仙界景观中多以玉兔捣药、九尾狐、三足乌、白虎、蟾蜍、凤鸟、羽人、灵仙草(芝草、嘉禾)、神雀、 门阙楼阁、云气、华盖、龙虎座、神树等与西王母构成仙界的特征符号。西王母在汉代人眼中被视为长生不死的女仙,人们对西王母的崇拜与西王母拥有使人长生的仙药有着很大的关系。西王母拥有可以让人们长生的神药,嫦娥偷吃了仙药,飞升到月宫。《淮南子·览冥训》说嫦娥窃药奔月“托身于月,是为蟾蜍”[19]62,张衡《灵宪》载“月者阴精之宗,积而成兽,象土蛤焉” [20]777,兔和蟾蜍已成为月亮的象征。《论衡·说日篇》:“月中有兔蟾蜍。”汉墓中也有很多刻有西王母与蟾蜍(月亮)。蟾蜍和玉兔在西王母身边多作捣药状,可以说西王母是不死之药的保护者和制造者。《相和歌辞·董逃行》云:“采取神药若木端。玉兔长跪捣药虾蟆丸。奉上陛下一玉柈。服此药可得神仙。”[21]264在汉代画像石、铜镜中玉兔捣药这一画面频繁出现在西王母身旁,意在表达西王母拥有制作、支配不死仙药的权力。不死仙药的传说满足了汉代人追求长生、羽化成仙的愿望。西王母拥有很多长生之药,如《艺文类聚》引《汉武内传》西王母拥有的仙药有九色凤颈、蒙山白凤的肉、灵芝草、昆丘的神雀、白水的灵蛤,等等。西王母拥有可以长生的仙药很多,仙桃是其中一种。据《汉武内传》记载,汉武帝为了长生,七月七日祭拜西王母,西王母带着众仙降临,西王母赠给汉武帝四个可以长生的仙桃,汉武帝吃后把桃核偷偷留下,想得到更多可以长生的仙桃。可见,汉武帝对长生的贪恋。

汉代时期人们对长生的追求十分狂热,人们深信神仙可求、灵魂不灭、可以长生不死。出土的一些汉代墓葬壁画中升仙是一个重要的主题,人们相信灵魂可以永生。通过食玉可以达到长生的愿望在战国时期的方术中早已流行,在汉代的文献中也多有记载,张衡《思玄赋》认为西王母通过食玉可以达到长生不死,“聘王母于银台兮,羞玉芝以疗饥。戴胜慭其既欢兮,又诮余之行迟”[6]594。桓宽《盐铁论·散不足》中有“言仙人食金饮珠,然后寿与天地相保”[22]68的记载。另据《三辅黄图》记载,汉武帝还专门建神明台用金铜仙人手捧铜盘玉杯为其接露水,汉武帝用露水服玉屑以求达到长生的目的。《汉书·郊祀志》记载汉武帝命方士李少君祠灶,海上寻仙,“祠灶皆可致物,致物而丹沙可化为黄金,黄金成以为饮食器则益寿,益寿而海中蓬莱仙者乃可见之……臣尝游海上,见安期生,安期生食臣枣,大如瓜。安期生仙者,通蓬莱中,合则见人,不合则隐……少君病死……使黄锤史宽舒受其方,而海上燕齐怪迂之方士多更来言神事矣”[9]1216-1217。以至于齐人公孙卿向他讲述黄帝得宝鼎并飞升成仙的故事时,汉武帝发出了“诚得如黄帝,吾视去妻子如脱屣耳”[9]1228。可见,汉武帝刘彻对成仙长生的执念。汉代希望服食丹药成仙的人很多,如淮南王刘安,刘安招揽了一些方士为其炼制丹药。东汉王充《论衡·道虚》记载了淮南王得道升天成仙的故事:“淮南王学道,招会天下有道之人……是以道术之士,并会淮南,奇方异术,莫不争出。王遂得道,举家升天。畜产皆仙,犬吠于天,鸡鸣于云中。”[23]145汉代人惧怕死亡,对长生有着热切的渴望。

西王母的画像石中西王母的随从神祇多与升仙有关,如羽人、凤凰、仙鹿、麒麟以及肩生羽翼的玉兔。羽人在汉代视为仙人,如王充《论衡》:“图仙人之形,体生毛,臂变为翼,行于云,则年增矣,千岁不死。”[23]34凤凰在中国古代是祥瑞的象征,被视作神鸟。《说文》:“凤,神鸟也。出于东方君子之国,翱翔四海之外,过昆仑,饮砥柱,濯羽弱水,莫宿风穴,见则天下安宁。”[24]148古人认为鹿有神性,是仙人的坐骑。如桓谭的《仙赋》:“观仓川而升天门,驰白鹿而从麒麟。”[6]342曹植《飞龙篇》:“乘彼白鹿,手翳芝草。”[21]421这些与升仙有关的因素在西王母画像石中常有出现,如山东嘉祥宋山出土的祠堂画像石第二石第一层西王母居于正中,左边有一个羽人双手捧着酒杯,向西王母进献琼浆,右边的羽人手拿三珠树。画面的左侧蟾蜍和玉兔正在捣药,药臼旁边的地面上长着仙草,在捣药玉兔的后面还有一只玉兔蹲着,玉兔的左手举着一枚仙草。

西王母拥有让人长生不死的神药,这些仙药一直被人们所向往着。1970年发掘的郑州新通桥汉墓出土了西汉末至东汉初年的西王母画像,画像中西王母身边的玉兔正在捣制神药,表明长生主题在一时期已经形成,长生是汉代西王母图像系统的母题。汉代西王母画像石的后期增加了羽人、凤凰、仙鹿、麒麟、东王公等,构成了完整的神仙世界,这个世界一般为多层构图。西王母在画像石中的位置不定,有时位于顶层,有时居中,有时位于下层。如山东嘉祥县纸坊镇敬老院祠堂西壁第九石,西王母位于第一层,祠主升仙图位于第二层,战国故事为第三层,车马出行图为第四层,狩猎图为第五层。而在山东嘉祥县纸坊镇敬老院祠堂西壁第七石,西王母位于第二层,神兽图为第一层,出行图为第三层,狩猎图为第四层。在东汉时期,除了画像石,在铜镜中也有关于西王母的图像和铭文。如东汉吾作对置式神兽镜铭文:“吾作明竟,幽湅三阳,周刻列记,□□万象,帛□作禺,众神见容,天守四首,东王父,西王母仙人,三月三日,三公九卿,延年益寿,与师命长。”[17]417

(二)富贵福禄的美好愿景

汉代人不仅希望西王母可以使其长生,还希望可以给其带来富贵,如东汉蔡氏车马神兽画像镜,圆形,圆钮,连珠纹钮座。钮座外四枚带圆乳钉将内区分为四个部分,中间上下两个画面为神人,并各有两名侍者,神仙身躯较大,头戴冠,身着圆领长袖衫,双手拱于胸前,头一侧分别有“王公”“王母”的题字,王母身旁二侍者分别从两侧跪向西王母,王公身旁二位侍者一跪一立,铜镜左右两侧为车马和龙虎。铜镜外区一周铭文:“蔡氏作竟佳且好,明而月,世少有,刻冶今守(禽兽)悉皆在,令人富贵宜孙子,寿而金石不知老兮,乐无极。”[17]435西王母还会使人增福禄,东汉永康元年环状乳钟神人禽兽镜铭文:“永康元年,正月午日,幽湅黄白,早作明竟,买者大富,延寿命长,上如王父,西王母兮,君宜高位,立至公侯,长生大吉,太师命长。”[17]411

(三)保护子孙的美好愿景

西王母画像表达了人们护子孙的愿景,同时西王母也是生殖神的象征。生殖崇拜是中国古代的原始宗教信仰,起源比较早,流传久远,我们的先民们多通过祭祀生殖神来达到求子的目的,西王母在汉代有着生殖女神的神格,因此人们会在汉镜中留下宜子孙的美好愿望,如西汉焦延寿《焦氏易林》的繇辞中多次提及西王母的赐子神职,“稷为尧使,西见王母。拜请百福,赐我嘉子”[4] 12;如汉中平四年环状乳神人禽兽镜铭文希望富贵长及子孙:“中平四年,五月午日,幽湅白同(铜),早作明竟,买者大富,长宜子孙,延年命长,上如王父,西王母兮,大乐未央,长生大吉,天王日月,太师命长。”[17]413汉魏六朝蔡氏神人骑马画像镜铭文也表达了对子孙的美好愿景:“蔡氏作竟自有意,良时日,家大富,七子九孙各有喜,官至三公中尚侍,上有东王父,西王母,与天相保兮。”[17]454

(四)西王母还会给人们带来五谷丰登、官禄亨通

汉铜镜西王母画像还表达了人们对五谷丰登的美好期盼,如东汉张氏神人车马图像镜,圆形,圆钮,外围连珠纹圈带,铜镜有四组纹饰,中间两组分别为一神而侍者,神仙居中间体态较大,端坐,有标题“东王公”“西王母”,东王公两手张开举起,而侍者分别立于两侧。另外两组为车马图和乐舞图。外区为圈带铭文:“张氏作竟四夷服,多贺君家人民息,胡虏殄灭天下复,风雨时节五谷熟,宦至□□蒙禄食,子孙力,传告后世乐无极。”[17]436《山海经·大荒西经》中也有这样的记载:“西有王母之山……有沃之国,沃民是处。沃之野,凤鸟之卵是食,甘露是饮。”[1]454人们把农业的丰收和官禄亨通的愿望也赋予在了西王母身上。

(五)辟邪保平安的美好愿景

汉代西王母画像也表达了人们辟邪保平安的朴素愿望,海昏侯墓主椁室西室的衣镜的镜框上方边框绘有东王公、西王母图像,衣镜上并墨书有文字,释文如下:

新就衣镜兮佳以明/ 质直见请兮政以方/幸得降灵兮奉景光/ 修容侍侧兮辟非常/猛兽鸷虫兮守户房/ 据两蜚豦兮匢凶殃/傀伟奇物兮除不详/右白虎兮左苍龙/下有玄鹤兮上凤凰/ 西王母兮东王公/福憙所归兮淳恩臧/左右尚之兮日益昌/□□圣人兮孔子/ □□之徒颜回卜商/ 临观其意兮不亦康/□气和平兮顺阴阳/□□□岁兮乐未央/□□□□□皆蒙庆/□□□□□□□□

衣镜边框绘有白虎、苍龙、玄鹤、凤凰、东王公、西王母等图案,衣镜从释文可知,主人的新衣镜除了修容外,白虎、苍龙、玄鹤、凤凰、东王公、西王母还会帮助主人避非常、除不祥、乐未央。如汉三国六朝袁氏神人龙虎画像镜,其铭文同样表达了人们趋吉避凶的美好愿望:“袁氏作竟兮真,上有东王父、西王母,山人侨侍,左右辟邪,喜怒毋央□,长保二亲,主□。”[17]442

在汉代的西王母信仰流传过程中,西汉初期西王母拥有不死仙药,西汉末年西王母成为众人信奉的对象,神职广大,位居伏羲、女娲、神农等神话传说人物之上,西王母从远古神话中的一位神祇转化成了一个宗教崇拜偶像。东汉时期配偶神出现,西王母所处的仙界是人们向往的人生乐园。

汉代西王母经典形象的塑造表达了人们在生活中的种种美好愿景。西王母在汉代的一个主要神职就是掌管着人的长生,长生不死从战国时期就成为人们追求的目标,在汉代愈演愈烈。西王母是道教中的重要女仙,道教的基本教义就是追求长生不老,道教重生、贵生,并以升仙信仰为主题,使人的肉体和生命永恒不灭,成为长生不死的神仙。长生的梦想使西王母信仰在汉代民间广为流传,在长生基础上人们又给西王母附加了很多神职,发展到东汉时期民间西王母的神职上升为至上神的地位。汉代西王母信仰的兴盛与汉代的社会现实有着很大的关系,西王母神话在汉代以前流传已久,两汉时期神仙思想、阴阳五行、谶纬、原始道教思想盛行,最后彼此交融,尤其是东汉末期,汉室衰微、皇权更迭、宦官外戚专权、自然灾害频繁、天下混乱,社会动荡不安、人民流离失所,灾难与死亡的恐慌时刻威胁着人们,人民渴望得到西王母的庇护与赐福,求得精神上的慰藉。同时,人们还想生活得平安喜乐、富贵、子孙兴旺,这是汉代人朴素的生活愿望,也是几千年来人们对生活的美好期望。汉代西母信仰的兴盛和西王母形象的经典塑造给我们留下宝贵的物质资料(精美的画像石、画像砖、铜镜图像等),这从另一个侧面展现了汉代人的精神生活面貌。西王母丰富的图像为研究汉代社会思想、民俗、政治、文化等方面都提供了宝贵的资料。

[参 考 文 献]

[1]袁珂.山海经校注[M].成都:巴蜀书社,1993.

[2]王贻梁,陈建敏.穆天子传汇校集释[M].上海:华东师范大学出版社,1994.

[3]黎凤翔.管子校注[M].北京:中华书局,2004.

[4]刘黎明.焦氏易林校注[M].成都:巴蜀书社,2011.

[5]司马迁.史记[M].北京:中华书局,2005.

[6]费振刚,仇仲谦,刘南平.全汉赋校注[M].广州:广东教育出版社,2005.

[7]张华,著;赵娣,译注.博物志[M].北京:北京联合出版公司,2017.

[8]史仲文.中国文言小说百部经典[M].北京:北京出版社,2004.

[9]班固.汉书[M].北京:中华书局,2007.

[10]孙星衍,等.汉官六种[M].北京:中华书局,2008.

[11]李凇.论汉代艺术中的西王母图像[M].长沙:湖南教育出版社,2000.

[12]WU Hung.The Wu Liang shrine—— The ideology of early Chinese pictorial art[M]. California:Stanford University Press,1989.

[13]史仲文.中国文言小说百部经典[M].北京:北京出版社,2004.

[14]詹石窗.百年道学精华集成[M].上海:上海科学技术文献出版社,2018.

[15]牟华林.古今注校笺[M].北京:线装书局 ,2015.

[16]李淞.从“永元模式”到“永和模式”——陕北汉代画像石中的西王母图像分期研究[J].考古文物,2000(5).

[17]孔祥星,刘一曼.中国铜镜图典[M].北京:文物出版社,1997.

[18]牟钟鉴,胡孚琛,王葆玹.道教通论[M].济南:齐鲁书社,1991.

[19]刘安,等编著;高诱,注.淮南子[M].上海:上海古籍出版社,1989.

[20]严可均.全上古三代秦汉三国六朝文[M].北京:中华书局,1958.

[21]逯钦立,辑校.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1983.

[22]桓宽.盐铁论[M].上海:上海人民出版社,1974.

[23]张宗祥.论衡校注[M].上海:上海古籍出版社,2013.

[24]段玉裁.说文解字注[M].杭州:浙江古籍出版社,2006.

[责任编辑 连秀丽]

Significance Vision and Classic Shaping of Queen Mother of the West Image in the Han Dynasty

ZHANG Ying WU Xiao-dong

Abstract:Documents communication of Han Dynasty,stone reliefs and bronze mirror inscriptions contain many texts and images related to Queen Mother of the West, especially the discovery of rich archaeological materials played an important role in the study of Queen Motherin the Han dynasty. The worship of Queen Mother flourished in the Han dynasty, and the deity of Western Queen underwent a transformation from the common deity to the supreme deity in folk. The main reason for the prosperity of the worship of Queen Mother is people’s eager desire for eternal life and the blessing of Queen Mother to people’s life.

Key words:Queen Mother of the West Stone Reliefs Cultural Significance