环境规制与制造业就业:开放条件下的理论探讨与经验证据

[摘 要]本研究利用制造业行业数据对开放条件下环境规制与就业的关系进行检验。研究结果表明,开放条件下环境规制对就业存在抑制作用,且在重、中度污染行业中更加显著,但是外资的流入可部分抵消这一政策因素导致的就业损失。另外,机制分析表明环境规制对劳动就业的“需求效应”和“要素替代效应”在外资引入的条件下仍然成立。基于上述分析,本研究认为合理的环境规制并鼓励高质量出口对恢复就业并保证经济长期稳定发展具有重要意义。

[关键词]环境规制 制造业就业 开放贸易 GMM方法

[基金项目]国家社会科学基金一般项目“空间关联视角下国际贸易驱动劳动力市场效率与安全协同提升的研究”(23BJL058 )

[作者简介]周申,南开大学经济学院教授;卢彬彬,南开大学经济学院博士研究生(天津 300071)

[DOI编号]10.13761/j.cnki.cn23-1073/c.2024.06.005

一、问题的提出

在全球环境退化和自然资源逐渐衰竭的今天,经济和环境的协调发展已经成为世界各国所共同面临的紧要议题(王敏和黄滢,2015)[1]。对于中国而言,改革开放四十年来,中国不断扩大对外开放,经济发展取得显著进步,现已发展成为世界第二大经济体和制造业第一大国。然而由于缺乏科学的发展部署,在经济高速发展的同时,自然环境污染、资源紧张等问题相伴而生。由耶鲁大学和哥伦比亚大学联合发布的2022 年环境绩效指数报告(EPI)显示,中国可持续发展趋势水平在180个国家中位居第160位,粗放式的经济发展模式、功利式的经济发展思维为环境带了巨大压力。在此背景下,中国出口产品的环保性也正遭遇来自发达国家日益严格的要求(沙文兵和彭徐彬,2023)[2]。特别是在哥本哈根会议、坎昆会议等国际气候谈判中,中国与发达国家针对环境问题不断地进行着谈判和博弈,所面临的减排压力已显著增加。

面临日益严峻的环境问题,中国政府大力倡导发展循环经济,建设资源节约型、环境友好型社会,并出台了一系列环境规制政策,采用各种环境规制的手段(张成等,2011)[3]。然而这些环境政策的实施必然会对经济社会产生一系列的影响,这其中对于劳动就业的影响尤为显著(陆旸,2011[4];秦炳涛等,2023[5])。以资源型省份山西为例,前期过度依赖煤炭资源的投入使得经济取得了快速发展,然而这种典型低效率、粗放式的经济增长方式导致山西的环境污染问题日益严重。随着国家对煤炭和钢铁行业的环保要求愈加严格,使得这些行业的就业机会显著降低。当然,环境规制的加强也可能促进污染性企业增加治污方面的设备和人力投入,对就业产生一定的积极影响。有些学者意识到这个问题后,他们认为环境规制对就业的影响可以分成“需求效应”和“要素替代效应”两类:在技术水平、资源配置及消费者需求保持不变的前提下,环境规制导致了企业的成本上升,成本的增加会推动产品价格的上涨,进而使消费者对产品的需求下降,企业生产规模减小,用工量降低,表现为“需求效应”(范洪敏,2017)[6];另外,环境规制有可能造成污染性企业为了达到相同的产出水平而使用额外的高技能劳动力来改进生产技术、安装及维护治污设备,从而对高技能劳动力的需求增加,对原低技能劳动力需求减少,表现为“要素替代效应”(李珊珊,2016)[7]。也有研究从动态角度去观察,合理的环境规制如果能够长期促进企业的技术进步,改善资源配置效率,抵消因治污而消耗的成本,反而有可能提升企业的国际竞争力,使企业在获得比较优势的同时带来就业的增长,刺激企业产生“创新补偿效应”(沈宏亮和金达,2019)[8]。正是由于“需求效应”“要素替代效应”等多重影响机制的存在,使得环境规制与就业的关系成为了众多学者讨论的重点。

然而,环境规制究竟是促进了社会就业,还是减少了就业,迄今尚无明确的定论,现有研究对两者关系持抑制论、促进论及非线性相关三种观点。一些学者认为,环境规制对就业产生了负面作用,这主要是由实际工资降低和就业岗位变更等因素所导致(蒯鹏等,2021[9];袁晓玲等,2022[10])。一方面,更严格的环境规制势必使企业在购买污染治理设备、缴纳污染税等治污费用上的支出增加,从而提高生产成本,此时企业可通过减少实际工资以弥补受损的企业利益(杨振兵和张诚,2015)[11]。另一方面,日益严格的环境规制不仅会倒逼传统高耗能、高污染企业转型,还会增加其关停概率,而由于这些企业多属于资源密集型,对劳动力质量并无过高要求,原就业岗位变更或取消的劳动者无法适应新的需求环境而面临失业(秦炳涛等,2023)[5]。

但是,部分研究表明环境规制对就业具有促进作用(熊俊等,2022)[12]。这是因为合理的环境规制不仅能够刺激企业优化资源配置和改进技术水平,为高技能劳动者提供更多的就业机会(沈宏亮和金达,2019)[8],在环保方面的投资也促进了包括会计、工程师等多种类的就业活动(王玉琴等,2024)[13],因此环保政策的实施与劳动力需求的增加是正相关的。此外,也有研究认为环境规制与就业之间并非单一的促进或抑制关系,而是一种“先抑后扬”的U型关系(刘和旺等,2017[14];马赛等,2023[15]),即短期内环境规制的“就业损失”效应占主导位置,难以实现环境与就业的双重红利,但是长期来看,环境规制使存留下的企业可通过技术创新扩大规模以期获得更大的市场份额,进而增加劳动力需求呈现“就业创造效应”(朱金生等,2020[16])。

综合现有的文献可以发现,第一,已有的研究大多侧重于某一个角度的分析,例如,仅考察环境规制对技术进步进而对就业的影响,或侧重于某一行业的环境管制对就业的影响,较少有学者综合考虑其他因素对就业产生的影响,也少有跨区域跨行业的综合研究。本文认为,如果能够考虑更多的因素,环境规制对就业的影响效果可能不尽相同。尤其是对中国而言,各地区包括资本存量、技术进步在内的差距十分显著,这就需要进行跨区域的综合考察。第二,现有的文献大多是以发达国家为背景,且集中于从宏观或微观层面就作用机制进行阐述,考虑到诸如中国这样的发展中国家和美国等发达国家之间存在较大差异,因此有必要对中国的情况进行深入研究。总之,如何针对中国不同地区、不同行业制定环境规制政策,尽可能在降低“规模效应”的同时发挥“补偿效应”,处理好环境保护和就业之间的权衡关系,实现环境保护和就业双赢的局面,是一个具有重要理论和现实意义的研究课题。

基于此,本文将基于工业层面的经验数据,进行开放条件下的环境规制与就业的实证研究。结构安排如下:第二部分对传统模型进行拓展,探讨环境和就业的影响机制;第三部分根据理论模型设定计量模型;第四部分讨论环境规制的就业效应检验;第五部分讨论开放条件下环境规制对污染性行业影响的机制检验;第六部分为结论和政策建议。

二、环境规制与就业的模型构建

本文在参考Morgenstern et al.(2002)[17]研究的基础上,通过推导人均污染排放量水平将环境规制与劳动就业相联系,进一步将外资引入对环境的规模效应、结构效应和技术效应的分析中,将技术引进和外商直接投资对模型进行拓展,构建如下考虑封闭条件和开放条件下环境规制与劳动力市场的理论分析模型:

其一,封闭条件下的环境规制与劳动力需求。

若在企业生产中会产生Zi单位的污染物排放量,且投入到生产与投入到治污减排中的劳动份额分别为1-ni和ni,总劳动投入量为Li,参考Copeland和Taylor(2003)[18]的观点,假设存在Zi=(1-ni)1αLi,由于投入到生产的劳动份额为(1-ni)Li,则可进一步表示为ZαiL1-αi。为简化运算,假设生产1单位产品的生产需要1单位劳动力,对于企业成本最小化的求解,需满足:

min(ηz+L)zαL1-α=1(1)

由此得到C=α-α(1-α)α-1ηα,其中η为处理污染物排放量的花费相对于劳动的价格。显然当η<1,企业成本c是η的增函数,此时随着环境规制力度的提高,生产成本则会增加,企业的利润空间逐渐被压缩,进而实际工资水平降低,劳动力减少。但该模型忽略了在劳动密集型行业中,有时会发生劳动需求弹性小于1的情况,此时企业的雇工数量对实际工资的升降速率并不敏感,所以也有可能由此出现产出降低时劳动力反而会提高的情况(Morgenstern et al., 2002)[17]。

因此,基于普遍性分析,根据Morgenstern et al.(2002)[17]的理论模型,若将企业视为一个整体来进行分析,对于某一个企业来说,劳动力的数量通常可以通过成本与工资水平计算,则有(2)式:

L=1plvl·TC(2)

其中,L表示劳动力数量,Pl为工资,vl表示总成本中的劳动收入占比,TC表示总成本,该总成本包括生产成本与环境规制成本。将式(2)两边对环境规制成本求偏导,可得:

LRCY=Y=TCplvlRC+vlPl+TCPlRC(3)

其中,RC表示环境规制成本,Y=Y表示产出不变的假定。等号右边第一项vl/RC表示单位环境规制成本需要的工资数量,与总成本相乘则表示环境规制成本在总成本中所占的成本,再除以工资则表示每单位工资中对应的环境规制成本,所以等号右边第一项可以表示为要素替代效应;同理,等号右边第二项可以表示为成本效应,环境规制成本的增加会使总成本增加,从而成本效应增大。

在实践中,一个企业存在不同部门及其生产环节,如采购、物流、生产、仓储,研发,销售等,环境规制对这些不同环节所产生的作用是不同的。例如,它可能对采购部门影响较小,而对生产、研发等部门影响较大。因此,有必要对式(3)的分析进行细化,以确保能够满足实际需要。假定有l个部门,企业总就业量就是l个部门就业量的加总,如果环境规制会作用于每个部门,那么在假定产出不变的情况下,有:

LaggRCY=Y=∑li=1LiRCi=∑li=1TCiwivlRC+∑li=1vlwiTCRC(4)

其中,Lagg表示为了治理污染所需要劳动力的总数量。由于存在不同的部门,并且每个部门的环境规制成本不同。假定在每个部门中,环境规制成本所占总成本的比例相同,即有RC/RCagg=TC/TCagg,则每一部门中间产品的价格变动可以表示为:

1TCiTCRCagg=1TCiTCRCRCRCagg=1TCiTCRCTCTCagg=TCRC1TCagg(5)

将(5)式代入(4)式整理可得:

LaggRCaggY=Y=1TCagg∑TC2PvRC+TCRC1TCagg∑v·TCP=1TCagg∑TC2PvRC+TCRCLaggTCagg(6)

式(6)表示在产出不变的情况下,环境规制的边际成本所带来的企业就业量的改变。现在,将分析扩展到宏观经济层面。借鉴Dixit & Stiglitz(1977)[19]的需求函数设定方法,则有:

qagg=(∑ωiqp-1pi)pp-1(7)

其中,qi为第i个部门的产出,qagg为总产出,ωi为第i个部门所占宏观经济的权重,ρ为要素替代弹性。为分析方便,假定环境规制使得每一个部门都按照同一个比率提高成本,那么产品的市场价格也会按照相同的比率提高。以此类推,如果某一种产品的总需求降低,则所有产品的总需求都会下降。同时,假定整个行业面临着一个固定的需求弹性σd,当环境规制使得产品成本上升时,每一个部门的成本均以θ的比率上升。产品价格以θ的比率上升,同时会影响到总产出qagg,总需求将为σdθ·qagg。结合(5)-(7)式,可以得到人均污染排放量水平为:

z=LaggRCagg=-σdθ×Lagg=σdTC/RCTCagg×Lagg(8)

其中,σd为工业品的需求弹性。

理论分析模型表明,人均污染排放量与产品需求弹性、成本加成率及涉污劳动力数量密切相关,为环境规制强度的变化会影响部门间劳动力市场的动态调整过程提供依据。具体来看,环境规制强度的提高增加了生产成本,使得污染部门产品的价格以相同比例上升,导致最终部门对污染部门产品的需求降低,生产规模在收益降低时适度缩小,进而劳动力需求降低。

其二,开放条件下的环境规制与劳动力需求。

在Morgenstern et al.(2002)[17]的模型中,只是分析了封闭条件下环境规制与就业的作用机制。进一步,本文在开放视角下对模型进行拓展,并借鉴Copeland & Taylor(2003)[18]的思想,将技术引进和外商直接投资(Foreign Direct Investment,FDI)引入模型。根据Copeland和Taylor(2003)[18]的模型,外资影响环境的总效应可分解为规模效应、结构效应和技术效应,在不考虑FDI对国内资本挤出效应的前提下,结合(8)式,则有外资与人均污染排放水平之间的关系:

dzdFDIFDIz=dSdKKSfdi+β1fdi+β2(fdi-fdi2)(9)

(9)式中,等号左边为污染排放对FDI的弹性,右边第一项系数为资本产出弹性,且fdi=FDI/K,β1、β2分别为外资和研发水平对技术进步的影响程度。根据Copeland的理论,右边第一项为规模效应,第二项为结构效应,第三项为技术效应。由于成本上涨比率θ=(TC/RC)/TCagg=恒定,不受FDI的影响,则(9)式可简化为:

εL,FDI=εK,Sfdi+β1+β2(fdi-fdi2)(10)

其中,εL,FDI表示外商投资对总就业量的弹性,εK,S为资本产出弹性。进一步整理可以得到:

β2fdi2-βfdi=(1-2tc·tc·v·p-θl)vp+θLagg·FDI(11)

其中,β=εK,S+β1+β2,v=v/RC,p=∑(1/p1),tc=dTC/dFDI,l=dLagg/dFDI。

由此,根据上述理论模型分析,一方面外资引入可直接对劳动力市场产生影响,即引进外资可增加对国内产品的需求,吸纳各部门劳动力,扩大就业规模;另一方面,外资引入的规模效应、结构效应及技术效应可引起环境质量的改变,主要体现在人均污染排放水平的变化,根据方程(8),涉污劳动力需求也会发生相应改变。但是由于外资引入对环境的三种效应强弱无法判断,因此外资引入是可抵消环境规制的“就业损失”,还是加重这一负面作用,需要实证详细探讨。

三、计量模型设定与指标选择

考虑到《国民经济行业分类》标准在2011年进行部分调整,本文详细对比两次修改前后的分类标准,为统一计算口径进行如下行业处理:将“橡胶制品业”和“塑料制品业”合并为同一大类“橡胶和塑料制品业”,将“汽车制造业”和“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”合并为“交通运输设备制造业”,因此对于2011年之前上述行业数据采用加总求均值处理;另外,由于2001—2011年统计年鉴中分地区数据只统计了21个制造业行业,则本文对2001—2016年中国制造业的21个行业电气机械和器材制造业; 纺织服装、服饰业; 纺织业; 非金属矿物制品业; 黑色金属冶炼和压延加工业; 化学纤维制造业; 化学原料和化学制品制造业; 计算机、通信和其他电子设备制造业; 交通运输设备制造业;金属制品业; 酒、饮料和精制茶制造业; 农副食品加工业; 石油加工、炼焦和核燃料加工业; 食品制造业;通用设备制造业; 烟草制品业; 医药制造业; 仪器仪表制造业; 有色金属冶炼和压延加工业; 造纸和纸制品业;专用设备制造业。进行分析。根据(6)式和(11)式,设定计量模型为:

logLagg,it=α+α1logEit+α2logREGit+α3logFDIit+α4logTFPit+α5logPLit+εit(12)

其中,L表示就业数量,用各行业从业人员平均人数来表示。E表示各行业的污染排放强度,采用工业废气污染排放量与相应工业总产值的比值表示,数据来源为历年《中国环境统计年鉴》与《中国工业经济统计年鉴》。该指标越大,表明污染排放水平越高,该工业行业越有可能属于污染密集型行业。

本文认为,在开放条件下,由于发达国家对污染性产品的检验检疫标准较高,如果中国污染排放强度较大,则所生产的产品就不能进入国外市场。从而,相关企业就无力雇佣多余的劳动力,也就不能达到解决就业的目标了。而且Morgenstern et al.(2002)[17]认为,污染密集型行业受到环境规制的影响程度较大,在相同的监管力度下,为了节省成本,污染密集型行业也有可能减少就业人数,但是劳动密集型行业为了降低污染排放的水平,往往会雇佣更多的劳动力来进行污染治理,就业人数则会上升。据前所述,现有研究中大多文献认为环境规制能够促进就业,由此,本文先初步判断污染排放强度的估计系数还不能确定。

REG表示环境监管程度,以中国334个城市的政府工作报告中“环境保护”相关的词汇出现的频率为基础,对行业的环境监管程度进行测算。各级政府工作报告功能性极强,不仅是对过去政府工作的总结,也是传递未来工作安排的重要信息载体,因此是解读地区政策方针、监管方向的有效途径。与“环境保护”相关的词汇在当年政府工作报告中出现频数越大,则表明当年政府越关注环境相关问题,环境监管强度也就越大。在选词阶段中,由于研究部署当前和今后时期的环境保护工作是一项复杂且全面的系统工程,因此在参考陈诗一和陈登科(2018)[20]做法的基础上,将2001—2016年各级政府工作报告中出现的“环境保护”相关词汇按照阶段划分为“环境管理”“环境污染”“环保对象”及“环保目标”四类共37个词汇,以全面反映政府对环境保护的重视程度,具体分类如表1所示。

考虑到本文以制造业行业为研究对象,因此在具体的测算中,将城市层面的数据加总归并于省际,并参考Cole et al.(2008)[21]的做法,采用不同省区某行业占该行业总产值的比重对该省区的环境监管进行加权来得到行业层面该行业的环境监管强度(其中,k表示省区)。

REGit=K(Sikt*REGkt)(13)

在考虑环境规制与就业的关系时,正如前文所述,尽管在污染密集型行业中,环境监管程度的提高使企业承担更多的成本,从而降低实际工资导致就业量显著下降,但是环境规制会提高资源类生产要素的价格,使企业更倾向于使用劳动力要素替代,因此,环境规制对就业还具有正向的替代效应。不仅如此,在开放条件下,中国的就业受到多种因素的影响,所以环境监管程度的估计系数同样不能确定。

由于在现有的统计资料中尚未找到各个行业的FDI数据,因此采用其他指标进行代替。本文采用盛斌和吕越(2012)[22]的方法,选用外资企业的工业销售产值占总工业销售产值的比重来衡量。由于FDI的流入对污染排放存在负向的影响关系,结合前文的分析,则FDI对污染密集型行业的就业量存在正向影响,数据来源为《中国工业经济统计年鉴》,初步估计系数为正。

PL表示劳动生产率,采用人均工业销售产值来表示,用各行业工业销售产值与从业人员平均人数之比来衡量,数据来源为《中国工业经济统计年鉴》。一般而言,劳动生产率的提高会使得劳动力数量下降,但如果不提高劳动生产率则会使企业失去国际竞争力。在污染密集型企业中,同样符合这样的规律,所以初步估计系数为负。但劳动生产率与全要素生产率存在内生性的影响,本文在计量的时候采用GMM方法加以克服,或者分别引入方程进行计算。

TFP表示全要素生产率,表明科技创新投入的程度,这包括生产上的创新和治污水平的提高。在传统DEA评价中,多数采用径向、角度的评价手段,其无法全面考虑投入与产出的松弛问题,无法精确衡量有非期望产出时的效率值,因此本文选择超效率SBM-Malmquist指数,估算行业的全要素生产率水平,方程为:

MI(xt、xt+1、yt、yt+1)=Eg(xt+1、yt+1)Eg(xt、yt)=EC×TC(14)

EC=Et+1(xt+1、yt+1)Et(xt、yt)(15)

TC=Eg(Xt+1、yt+1)Et+1(xt+1、yt+1)×Et(xt、yt)Eg(xt、yt)(16)

其中,

Eg=min1-1m∑mi=1s-ixik1+1g1+g2(g1γ=1sgγyrk+∑g2u=1sbpyuk)

S.T.∑nj=1,j≠kxijλj-S-i≤xik,i=1,2,…,m

∑nj=1,j≠kyprjλj+Spr≥yrk,r=1,2,…,g1

∑nj=1,j≠kyqpjλj-Squ≤yuk,p=1,2,…,g2

∑nj=1,j≠kλj=1

λ,S-i,Spr,Squ≥0(17)

S-i、Spr、Squ分别表示投入、期望产出和非期望产出的松弛变量;x、y、yu分别表示投入、期望产出与非期望产出;t期为基期,t+1期。

全要素生产率可分解为技术效率(EC)和技术进步(TC),从t期和t+1期来看,MI指数等于1,表示两个时期之间全要素生产率水平没有变化;MI指数大于1,表示两个时期之间全要素生产率水平有所提高,反之则生产效率下降。其中,劳动投入以各行业从业人员平均人数表示;资本投入以行业资本存量总额表示;能源投入以能源消费总量表示,期望产出用工业总产值表示。非期望产出用工业废气排放总量、工业废水排放总量及工业固体废物产生量表示。数据主要来源于《中国工业统计年鉴》和《中国环境统计年鉴》,描述性统计如表2所示。

四、环境规制的就业效应检验

(一)环境规制对就业影响的初检验

本文利用各个指标的度量结果对模型(12)进行估计。考虑到劳动生产率指标和全要素生产率指标之间或者污染排放指标和环境规制强度指标之间可能与残差项相关,并且劳动力人数也会影响全要素生产率,形成双向因果关系,所以如果采用一般的最小二乘方法估计会使得模型存在严重的内生性,造成估计系数非一致和有偏。例如,污染密集型行业一般受到环境规制的影响程度较大,这会促进技术水平的提高从而影响到全要素生产率。如果存在环境规制强度对全要素生产率的这种正向引致作用,则一般的最小二乘回归分析会低估全要素生产率对环境规制强度的负向影响作用,所以本文在计量检验时首先要考虑解决内生性问题。工具变量法是从模型外部提取合适的工具变量加入模型中进行分析,但这种方法的最大弊端是工具变量的选取难度较大,选取变量滞后项作为工具变量的处理方法会使一部分信息被忽视,所以采用差分广义距估计(差分GMM)方法进行估计,然后在此基础上采用系统距估计(系统GMM)方法进一步提高模型估计的有效性。由于GMM估计放松了对经典假设的严格限制,使估计结果的误差项存在的异方差问题不会对估计结果产生影响。为了增加估计结果的稳定性,本文分别采用工具变量法与GMM方法对其进行估计。估计结果见表3:

本文分别采用工具变量法、差分GMM方法和系统GMM方法对方程(1)进行估计,并且在采用GMM估计方法时加入外资企业占比(WZ)变量,采用外资企业单位数占总单位数的比率来表示,用以验证估计结果的稳定性。从估计结果中可以看出,加入新的变量后对原有指标的估计系数影响不大,说明模型的估计结果具有稳定性。从表3可以看出,就业人数的滞后一期项为正,且在1%的显著性水平下通过检验,说明就业量有自我恢复的趋势。污染排放强度的估计系数均为负,说明环境规制提高了生产成本,降低了企业劳动人数。从环境规制的估计系数可以看出,在开放条件下,环境规制当期对就业水平产生负向影响,且在1%的显著性水平下通过检验,而环境规制的滞后一期项估计系数为正,而且工具变量法估计得到的系数在1%显著性水平下通过检验。这可能说明,企业由于受到环境规制的影响后,在当期会采取调整劳动力人数的策略来缓解环境规制给生产带来的影响,随着技术水平、劳动生产率等因素的提高,企业将会逐渐适应环境规制造成的影响,并采取相应的对策,因而就业量会有所回升。

在外资水平方面,本文分别采用FDI和外资企业占比对就业量进行解释。这两个指标在GMM方法的分析中,估计系数均为正值,说明外资的流入能促进就业量的增加。这一结论在预期之中,也与以往的大多研究文献所得结论基本一致。由于FDI可能会推动既有技术水平的改进,而且中国一些地区采取放宽环境规制水准等办法吸引外资流入,所以生产率指标和环境规制指标均会受到外资指标的影响。因此,本文在研究外资流入对就业影响的时候,为了描述在外资影响下,中国环境规制与生产率水平的变化程度,分别引入外资与环境规制和生产率的交叉项,采用差分GMM方法进行估计,得到估计结果如表4所示。

根据表4结果所示,在一定的环境规制水平下,FDI和外资企业占比对就业存在正向的影响,说明外资的流入是中国就业增加的一个重要原因。由于中国具有劳动力和资源环境的优势,发达国家需要利用中国的劳动力来降低生产成本,生产出的产品很大一部分销往国外,所以这就必须使得这些企业生产的产品是污染小的、符合国际检验标准的。为了能达到环境检验标准,企业就不得不雇佣更多的劳动力进行治污工作,这样就促进了就业。从这个层面上说,上述结果与前文所述的现有研究中大多文献研究认为环境规制能够促进就业的结论基本是一致的。后两列估计方程说明在FDI一定的情况下,劳动生产率的提高会减少就业量,而全要素生产率的增加会提高就业量,这与表3中的估计结果并无二致。

(二)全要素生产率分解与环境规制影响的再检验

从表3与表4的估计结果来看,劳动生产率和全要素生产率的估计系数始终互相矛盾,这也是本文需要进一步探讨的问题。劳动生产率的估计系数为负,这与预期估计结果相符,但全要素生产率的估计结果为正,与预期结果相反。考虑到全要素生产率的进步包括技术进步和效率进步两部分,单纯的技术进步可能会使得就业量下降,这与劳动生产率的作用效果相同;而企业有时为了增加产出,就会设法提高生产效率,并增加就业量,表3中的估计结果为正可能就是由于效率进步占较大比重所导致的。为了验证这个观点,本文将全要素生产率进行分解。根据公式(14)得,全要素生产率指数可以分解成效率进步和技术进步两个部分。

其中,Et+1(xt+1、yt+1)Et(xt、yt)表示效率进步,用Tch来表示,Eg(xt+1、yt+1)Et+1(xt+1、yt+1)×Et(xt、yt)Eg(xt、yt)表示技术进步,用Tech来表示。本文用效率提高和技术进步这两个指标分别代替全要素生产率,再重新对就业量模型(12)进行差分GMM检验。检验结果如表5所示:

在表5中,方程③④估计的技术进步指标估计结果为负,这与劳动生产率的估计结果相吻合,但并未通过显著性检验,而方程①②中的效率进步的估计结果则分别在1%和5%的显著性水平下通过检验,并且显著为正,这也验证了本文之前的假设,说明效率进步对就业影响的显著作用使得总体的估计结果产生偏差,经过全要素生产率的分解之后,估计模型的可靠性和稳定性得到了提高。

(三)环境规制对就业影响的行业检验

上文的分析仅仅从宏观层面对环境规制与就业之间的关系进行研究,但是由于不同行业的环境污染排放强度不同,受到环境规制政策的影响效果也存在差异,所以我们将研究视角放在行业层面进行检验。为了验证环境规制对各行业就业的影响,我们设定环境规制对各行业就业影响的变系数模型,具体形式如(18)式所示:

logLagg,it=ɑ+ɑ1logEit+ɑi2logREGit+ɑi3logFDIit×logREGit+ɑ4logTechit+ɑ5logTch+ɑ6logPLit+εit(18)

在式(18)中,污染排放强度(E)和环境监管强度(REG)的系数分别为a1和a2,分别表示不同行业的污染排放强度与开放条件下的环境监管强度对就业的影响程度。不同行业的污染排放强度不同,环境规制对其影响的强度就不一样,就业因此受到不同程度的影响。如前文所分析的那样,如果在环保行业,环境规制强度的提升可能会增加该行业劳动力需求,促使就业水平的提高;而在污染性行业,环境规制增加企业生产成本,可能会降低就业数量;还有一些行业由于本身环境污染并不严重,有可能估计系数不显著。在开放的条件下,我们引入外商直接投资与环境规制强度的交叉项。东道国有时为了刺激投资,会刻意降低环境规制强度,这就带来两方面的作用:一是外商投资的增加促进行业或区域的经济增长,使劳动就业数量增加;二是环境规制强度的降低减少了污染性企业的生产成本,使企业有扩大生产的愿望,从而进一步促进劳动力就业。无论是哪个方面产生的效果,都会对就业存在促进作用,所以初步判断交叉项的估计系数为正。在(18)式中,同样将全要素生产率采用技术进步与效率进步两个变量表示,以保证估计结果的合理性。我们对2001—2016年工业21个行业进行变系数模型检验,为直观起见,我们将不同行业环境规制强度的影响系数从小到大排序如表6所示。

显然,不同细分行业环境规制强度对就业水平的影响存在显著的行业异质性特征。从表6可以看出,重度及中度污染行业的就业对环境规制的反应更为敏感,这与我们初步的判断相吻合。但是食品制造业,纺织服装、鞋、帽制造业,饮料制造业及农副食品加工业的环境规制强度为正值,说明环境规制力度越强,则就业数量反而越高。这可能是由于这些行业本身不属于污染密集型行业,生产与加工所排放的污染很少,环境规制本身不会对其产生影响,同时其他污染性行业受到环境规制的影响使得劳动力转移至这些清洁生产的行业,增加了这些行业劳动力的就业数量。

在开放的条件下,随着环境规制强度的提高,黑色金属冶炼、造纸、金属制品业、石油加工、有色金属冶炼及非金属矿物制品业等行业的劳动力就业与环境规制呈正相关变化,并分别通过显著性检验,而这几个行业的环境规制强度的影响系数却显著为负。这说明这类行业属于污染密集型行业,如果仅仅受到环境规制的影响,则企业的成本将会增加,不利于劳动力的就业。然而,当外商直接投资作用于这些行业时,却对就业数量产生了显著的提升效果,这从另一个方面也验证了我们初步的判断。但是,交叉项的回归系数比环境规制强度的回归系数小,说明在研究的时间区间内外资对就业的促进作用并不能弥补政策措施造成的就业损失,就业在总量上是下降的。

五、开放条件下环境规制对污染性行业影响的机制检验

在前述的分析中,本文提到现有研究将环境规制对就业的影响主要划分为两类:严格的环境规制迫使污染性行业生产规模不断缩小,进而导致劳动力需求的减少,表现为“需求效应”;另外,企业为满足环境规制要求而改进现有技术或引进绿色设备,以先进的技术或资本一方面代替原有污染性岗位普通劳动,另一方面增加对技术劳动的需求,表现为“要素替代效应”。而在考虑开放的背景下,尽管外资引入会扩大国内市场规模,引起劳动力需求的增加,使得环境规制的“需求效应”减弱,但发达国家对污染性产品更加严格的检验检疫标准,使得污染性企业为出口清洁绿色的环保产品而纷纷转型,增强环境规制的“要素替代效应”。

为了判断在开放条件下政府的环境规制对劳动力需求负面影响的路径是通过需求效应还是要素替代效应产生的,本文以2002—2016年行业数据为研究对象,以制造业行业的工业总产值表征需求效应,以资本存量表征替代效应,将工业总产值和资本存量分别与环境规制的交互项引入回归模型,建立如下需求效应机制模型和要素替代效应机制模型:

logLagg,it=α0+α1logREGit+α2logGOVit+α3logREGit×logGOVit+Controlsit+μi+λt+εit(19)

logLagg,it=β0+β1logREGit+β2logNFAit+β3logREGit×logNFAit+Controlsit+μi+λt+εit(20)

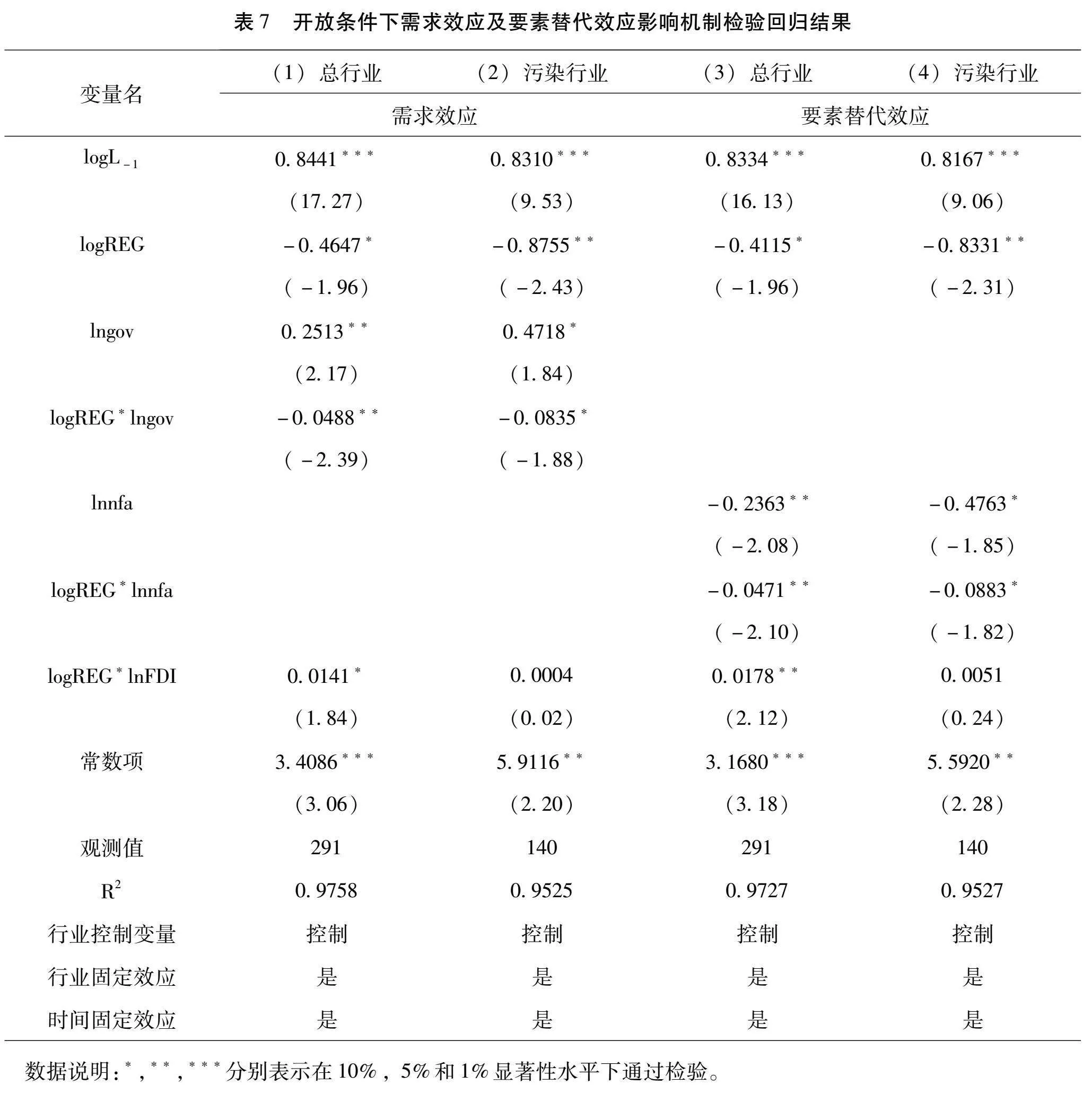

其中,Controlsit表示控制变量,由行业劳动生产率(以各行业工业销售产值与从业人员平均人数之比来衡量)、行业技术创新能力(以研发投入测算)、行业平均工资水平构成。分别以总体行业数据和环境规制对就业具有显著抑制作用的中度及重度行业数据进行回归,回归结果如表7所示。

表7中第(1)-(2)列为需求效应的固定效应回归结果,第(3)-(4)列为要素替代效应的固定效应回归结果。在各回归模型中,就业数量的滞后项表现为正,与基础回归结果相一致,验证了在面对内外部冲击时劳动力市场机制自我修复功能的存在性,通过自我调节实现劳动力向均衡配置的转移。同时,环境规制仍抑制了制造业各行业的用工需求,且对污染行业劳动力需求的影响尤为显著。从需求效应看,需求效应与环境规制的交互项在5%的水平上显著为负,说明环境规制对劳动力需求的下降有一部分是通过降低污染性产出所实现。将两组样本数据进行对比发现,污染性行业的替代效应明显高于总体样本,主要是由于受环境规制影响,污染性行业多为条件反射式的采取消极态度,减少生产或退出行业而导致。

从(3)-(4)展示的要素替代效应机制检验来看,要素替代效应与环境规制的交互项分别在10%和5%的水平上通过显著性检验。系数均表现为负,表明尽管严格的环境规制使得企业不断改良现有工艺、更新或引进绿色节能技术设备来增加对高技能劳动者的需求,但是这种需求仍然是有限的,资本和技术的更新换代导致企业的治污成本不断增加,而以“劳”易“绿”是企业通过淘汰大批低技能或从事污染性生产线的劳动力,以弥补环境规制导致的成本损失,是企业降低治污成本的重要手段,且该交叉项系数在污染性行业的回归中更加显著。在考虑外资引入情形时,当利用总体样本回归时,外资引入与环境规制的交叉项仍与基础回归保持一致,表明外资引入可以适当缓解由于环境规制而导致的劳动力紧缩问题,但这一系数在污染性行业中均未通过显著性检验。本文认为可能的原因是尽管大规模外资引入增加了这些行业的劳动力需求,但是仍然无法抵消由于环境规制的需求效应所导致的就业量的下降。

六、结论与政策建议

本文首先对环境规制和就业之间的关联机制进行了系统分析,分别从产品需求和供给角度对环境规制对就业的影响进行分析。在此基础上,将规模效应、结构效应和技术效应引入模型中,并在开放视角下研究两者之间的影响机制。在理论机制的分析基础之上,本文设定了相应的计量方程。在经验检验中,为克服内生性问题,分别采用工具变量法、差分GMM方法和系统GMM方法进行估计。此外,考虑到外资的进入会变相地对环境规制和劳动生产率产生影响,所以采用交叉项的形式对其进行估计。两次估计结果均表明全要素生产率指标对就业存在正向的促进作用,这与传统的理论预期结果不符。对此,本文进一步将全要素生产率分解为技术进步和效率进步两个指标,再一次进行差分GMM检验,结果表明效率进步对就业存在显著的正向影响,而技术进步同劳动生产率进步一样,会对就业产生负向的阻碍作用。生产率与就业定量关系的测度较为复杂,是本文关注的重点之一。

一般而言,在产出不变的情况下,生产率提高往往伴随着就业的下降。但在实践中,企业不可能因为提高生产率而减少职工人数,可能的做法是扩大生产,增加产出。但是从宏观层面上来讲,产品的供给是由需求所决定的,如果需求较少,就会供给大于需求,企业就会逐渐降低就业人数。本文在模型中分别引用了劳动生产率指标和全要素生产率指标,为了避免劳动生产率与全要素生产率存在多重共线性的影响,在进一步的分析中将全要素生产率指标进行分解,同时排除生产率指标,这两步证明了技术水平的提高会降低就业水平,而效率的提高则能提高就业水平。

在中国的环境质量不断恶化的情况下,上述研究结论对于如何制定相应的政策措施、促进就业并保证经济长期稳定发展具有重要的启示意义。

首先,本文分析的重点是环境规制对就业产生的影响,认为在开放条件下,环境规制能够降低中国的就业数量。这个结论与以往大部分研究结论不相符,原因可能是以往的研究只是在封闭条件下对发达国家进行分析,并不符合中国现状。中国企业出于降低环境规制成本的考虑,大量使用劳动力来降低污染排放水平,尤其对于污染性行业来说,对环境规制更加敏感。这就产生了一个难题,由于经济社会的发展,需要一个清洁生产的环境,这些污染型行业并不符合中国可持续发展的需要,但是却能够极大程度地促进就业,由于这些行业本身对环境规制非常敏感,就业需求弹性较大,所以很容易雇佣更多的劳动力进行要素替代。但随着世界经济一体化的加深,中国企业也逐渐融入世界制造业的大环境,所以也不得不按照外国的检验标准进行生产,这就给中国企业提出了要求,在这种情况下,一些企业转向内销,一些企业面临破产,总体来说会导致就业量下降。但是,环境规制滞后一期项系数为正表明,在产品进入国际市场之后,企业的就业量就会有所回升。基于这种情况,中国需要继续促进大中型企业的出口,给予适当的补贴,并制定优惠政策鼓励中小型企业的出口,同时保护幼稚产业的发展。

其次,环境规制会促进产业结构的调整与劳动力流动。制定合理的环境规制政策是优化产业结构、提高劳动就业、促进经济增长的关键。从实证中也可以看出,中国各产业可以实现环境提升与就业促进的双重红利,如何用发展的眼光看待环境与就业的相互关系成为我们制定政策的依据。环境规制与就业并不是一一对应的关系,虽然会给企业带来生产成本的压力,但企业通过控制产量与规模,可以实现就业的增加。对于有些行业来说,较弱的环境规制力度甚至有可能会降低就业水平。在目前劳动力价格还较低的情况下,有必要鼓励企业更多注重环境保护,从原有粗放型发展模式向清洁生产方式转变,以提高企业的清洁生产积极性。

最后,对于开放能否促进就业,定量分析包括三个方面,即外资对就业的影响、在环境规制影响下外资对就业的影响,以及在生产率影响下外资对就业的影响。结果表明,外资的流入会使就业量得到提高,而且外资与环境规制能够共同影响就业量,进一步提高就业量,但外资的流入同时也会带来技术水平的提高,提高企业劳动生产率,从这个方面来说,开放对就业是有阻碍作用的。进一步的分析表明,在不考虑开放情况下,环境规制对就业的负向作用并未通过显著性检验;如果将FDI指标纳入分析,则环境规制对就业存在负向影响,且在10%显著性水平下通过。结合前文的结论可以认为,开放条件下环境规制对就业存在抑制作用,但外资会对就业产生促进作用。所以为缓解因国内环境规制所带来的就业损失,应继续鼓励发展并加大支持力度,鼓励外国利用先进技术在中国建立绿色环保企业,这样不但能够促进就业,还有利于中国经济的可持续发展。

[参 考 文 献]

[1]王敏,黄滢.中国的环境污染与经济增长[J].经济学(季刊),2015,14(2):557-578.DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2015.02.007.

[2]沙文兵,彭徐彬.低碳经济转型与企业出口产品质量:基于低碳城市试点的准自然实验[J].世界经济研究,2023(4):103-118+136.DOI:10.13516/j.cnki.wes.2023.04.007.

[3]张成,陆旸,郭路,等.环境规制强度和生产技术进步[J].经济研究,2011,46(2):113-124.

[4]陆旸.中国的绿色政策与就业:存在双重红利吗?[J].经济研究,2011,46(7):42-54.

[5]秦炳涛,杨坤,葛力铭.以“绿”待劳:环境规制与重污染企业就业——基于生产全过程绿色技术创新的视角[J].中国环境科学,2023,43(3):1449-1459.DOI:10.19674/j.cnki.issn1000-6923.20221009.006.

[6]范洪敏.环境规制会抑制农民工城镇就业吗[J].人口与经济,2017(5):45-56.

[7]李珊珊.环境规制对就业技能结构的影响——基于工业行业动态面板数据的分析[J].中国人口科学,2016(5):90-100+128.

[8]沈宏亮,金达.异质性环境规制、工业企业研发与就业技能结构——基于空间面板杜宾模型的实证研究[J].软科学,2019,33(8):39-43+53.DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2019.08.07.

[9]蒯鹏,时玉勤,陶爱萍,等.基于制造业及劳动力异质性的环境规制就业效应[J].中国环境科学,2021,41(8):3934-3943.DOI:10.19674/j.cnki.issn1000-6923.2021.0337.

[10]袁晓玲,姚进才,邸勍.“身份”分割、环境规制与就业[J].贵州财经大学学报,2022(2):89-99.

[11]杨振兵,张诚.中国工业部门工资扭曲的影响因素研究——基于环境规制的视角[J].财经研究,2015,41(9):133-144.DOI:10.16538/j.cnki.jfe.2015.09.006.

[12]熊俊,谭洪波,孙新章.中国环境规制的就业效应研究——基于企业层面的微观影响分析[J].价格理论与实践,2022(9):93-96+205.DOI:10.19851/j.cnki.cn11-1010/f.2022.09.419.

[13]王玉琴,刘成奎,王浩.城市绿色转型的就业创造效应——来自低碳城市试点的证据[J].中南财经政法大学学报,2024(1):45-57.DOI:10.19639/j.cnki.issn1003-5230.2024.0001.

[14]刘和旺,彭舒奕,郑世林.环境规制影响就业的机制研究[J].产业经济评论,2017(5):5-20.DOI:10.19313/j.cnki.cn10-1223/f.2017.05.001.

[15]马赛,薛勇,黄钊坤.京津冀城市群环境规制对就业规模影响[J].中国软科学,2023(9):171-181.

[16]朱金生,李蝶.环境规制、技术创新与就业增长的内在联系——基于中国34个细分工业行业PVAR模型的实证检验[J].人口与经济,2020(3):123-141.

[17]MORGENSTERN R D, PIZERW A, SHIH J S.Jobs versus the environment: An industry-level perspective[J].Journal of Environmental Economics and Management, 2002, 43(3):412-436.

[18]COPELAND B R,TAYLOR M S.Trade & the environment: Theory and evidence[M].Princeton:Princeton University Press, 2003.

[19]DIXIT A K,STIGLITZ J E.Monopolistic competition and optimum product diversity[J].American Economic Review, 1977, 67(3):297-308.

[20]陈诗一,陈登科.雾霾污染、政府治理与经济高质量发展[J].经济研究,2018,53(2):20-34.

[21]COLE M A,ELLIOTT R J.Do environmental regulations cost jobs? An industry-level analysis of the UK[J].B E Journal of Economic Analysis & Policy, 2007,7(1).

[22]盛斌,吕越.外国直接投资对中国环境的影响——来自工业行业面板数据的实证研究[J].中国社会科学,2012(5):54-75+205-206.

[责任编辑 王舒鸿]

Environmental Regulation and Manufacturing Employment: Theoretical Discussion and Empirical Evidence under Open Conditions

ZHOU Shen LU Bin-bin

Abstract:This paper uses manufacturing industry data to test the relationship between environmental regulation and employment under open conditions. The results show that environmental regulation has an inhibitory effect on employment under open conditions, which is more significant in heavy and moderately polluting industries. Still, the inflow of foreign capital can partially offset the employment loss caused by this policy factor. In addition, the mechanism analysis shows that the “demand effect” and “factor substitution effect” of environmental regulation on labor employment are still valid under the condition of foreign capital introduction. Based on the above analysis, the paper believes that reasonable environmental regulations and encouraging high-quality exports are of great significance in restoring employment and ensuring long-term stable economic development.

Key words:Environmental Regulation Manufacturing Employment Open Trade GMM Method