大学生价值观塑造与当代文化传播的双向互动

摘要:在全球化和数字化快速发展的背景下,多样的文化传播方式影响大学生的价值观塑造。探讨当代文化传播的主要特征,如数字化、全球化、互动性等特征以及如何通过媒体内容和社交互动影响大学生的价值观。分析大学生价值观塑造与当代文化传播的双向互动,在多元文化的环境中价值观的冲突与融合如何发生,提出具体策略和建议,包括加强校园文化建设、创新教育方法以及促进跨文化交流,提升价值观传播的效果,促进价值观的多样性与包容性。为教育者和决策者提供洞见,在文化多元和信息爆炸的时代背景下,理解和引导大学生价值观的健康发展。

关键词:大学生;价值观;当代文化传播;双向互动

引言

在全球化和信息化快速发展的当代,文化传播方式和信息流动性经历革命性的变化,影响到大学生群体。大学生正处在价值观形成和个性发展的关键阶段,价值观受到多种文化因素的影响,塑造大学生的世界观,影响未来的职业道路和社会角色。本文探索大学生价值观的形成过程中,当代文化传播如何通过其多元化和互动性的特点,对大学生的价值观产生影响。分析文化传媒的内容选择、社交媒体的互动环境以及多元文化的冲突与融合对价值观的具体影响机制。本文意义在于理解文化传播对大学生价值观形成的影响,为教育者和政策制定者提供科学依据,设计有效教育策略和文化传播模式,促进大学生发展成为具有批判性思维和全球责任感的现代公民。有助于大学生自身认识到外界信息对其价值观的塑造作用,增强大学生的信息筛选能力和文化适应能力。

一、大学生价值观塑造与当代文化传播的理论简述

(一)当代文化传播的特征及其对大学生价值观的影响

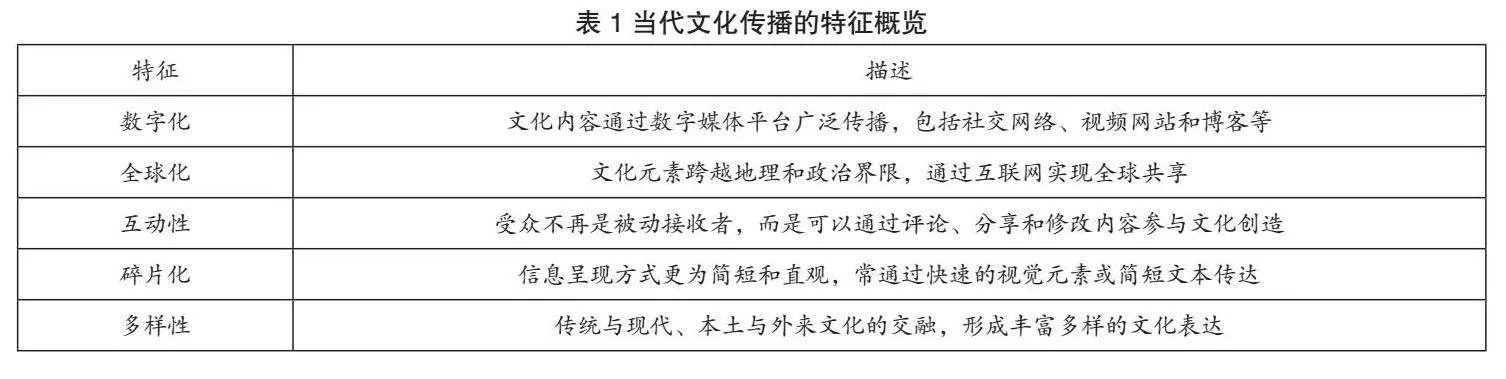

如表1所示,详细介绍了当代文化传播的特征。而在数字化和全球化的大背景下,当代文化传播通过互动性、碎片化和多样性对大学生的价值观产生影响。数字化媒介如社交网络加速信息的流动,促进价值观的多元化,学生接触到来自世界各地的不同观点和生活方式。约63.7%的受访大学生表示通过国际新闻和文化交流活动,价值观在多样性和包容性方面有所增强。互动性强的文化传播平台,如微博,学生不仅是内容的消费者,也是内容的创造者,参与感的强化体现了对个人表达和创意自由的重视。同样也带来了挑战,如碎片化的信息传播导致学生对复杂问题缺乏理解和批判性思维,仅凭片面之词形成价值判断。当代文化传播通过独有的传播方式,提供价值观多元化和个性化表达的空间,对大学生进行价值观的筛选和重塑提出新的要求。教育者和政策制定者设计适应性教育策略,引导学生在全球化和数字化环境下发展均衡、批判性的价值体系[1]。

(二)文化传播流动理论

文化传播流动理论强调信息和文化产品在不同社会群体和地理区域之间的传播与流动。文化传播是单向的从中心向边缘传播,也是多向、多层次的互动过程。随着互联网和社交媒体的普及,文化传播的速度和广度均得到提升。信息迅速跨越国界且在不同文化之间互相渗透和影响。大学生作为互联网的主要使用群体,价值观在这种高频次的文化交流中不断受到冲击和重塑。如流行文化、国际新闻和全球性事件通过社交媒体平台迅速传播使大学生即时接触到不同文化的价值观和生活方式。全球性的文化流动改变大学生对本土文化的认知,在多元文化的碰撞中逐渐形成开放、包容的价值观。文化传播的流动带来挑战,如文化同质化和本土文化的边缘化问题,要求在促进文化交流的同时,要重视和保护多样化的文化传统。

二、大学生价值观形成中的文化传播互动分析

(一)文化传媒的内容选择与价值观养成的关系

文化传媒的内容选择对大学生价值观的形成产生影响,而过程中存在部分问题。当代文化传媒中存在的商业化倾向导致内容选择受益于经济利益而非教育价值。多数流行的娱乐节目和社交媒体趋向于突出轻浮和短暂的娱乐性内容,较少涉及深度思考和价值探讨。内容的泛滥导致大学生形成表层的、短视的价值观,忽视深层次的文化和道德理念。文化传媒在内容传递过程中的过度简化和刻板化,为迎合广泛受众的口味,文化传媒产品倾向于使用简化的符号和刻板的形象来表达复杂的社会和文化现象,将不同文化的复杂性归结为易于消费的标签和图像。简化削弱大学生对文化多样性和社会复杂性的理解与尊重,导致形成偏见和误解。

文化传媒的快速更迭和技术创新带来信息过载的问题,在信息充斥的环境中,大学生难以分辨信息的真实性和重要性,受到未经验证或错误信息的影响。信息过载导致决策疲劳和价值观的模糊化,学生在面对道德和价值决策时缺乏必要的批判性思维能力。文化传媒的内容选择和其方式在塑造大学生价值观方面起着双刃剑的作用。提供广泛的信息和文化视角,也带来诸多问题,影响大学生对价值观的健康形成[2]。

(二)社交媒体环境下的价值观互动与变迁

在社交媒体环境中,大学生价值观的互动与变迁面临挑战。社交媒体平台上的回音室效应让用户倾向于接触和加强已有的观点,而非接受新的或相反的观点。自我确认的趋势限制观点的多样性,导致价值观的极化。约67.4%的大学生表示在社交媒体上主要与持有相同观点的人互动,减少接触和理解不同价值观的机会。社交媒体的匿名性和即时性为价值观的负面变迁提供土壤。匿名性降低发言的后果意识,用户在平台上表达极端或攻击性观点而不必承担现实生活中的社会责任。即时性促使用户追求快速反应而非深思熟虑,削弱了价值观的深度和持久性。频繁使用社交媒体的大学生在面对道德决策时更易受即时情绪的影响,并非基于长期价值和原则作出判断。

社交媒体上的信息验证问题也不容忽视,内容的生成和传播速度极快,用户缺乏足够的时间和资源来验证信息的真实性。造成误导和虚假信息的传播,影响学生对社会事件和现象的正确理解,扭曲价值观和世界观。社交媒体虽然为大学生提供前所未有的交流和表达平台,但带来的挑战对大学生的价值观形成和变迁有影响。

(三)多元文化视角下的价值观冲突与融合

文化差异在价值观、行为规范和交流方式上表现出分歧,造成误解和冲突。部分文化强调个人主义和自我表达,其他文化重视集体和谦逊,价值观差异导致在团队项目和日常互动中的摩擦。例如,在西方国家,学生更习惯公开表达自己的观点,在东方文化中倾向于尊重权威和集体决定,差异在合作和沟通中容易引发矛盾。尽管文化多样性增加交流的丰富性,但也带来价值观融合的难度。多元文化环境要求个体在维护自身文化身份,适应其他文化的价值观。双重压力导致价值观的模糊不清,在面对道德和伦理决策时难以找到符合所有文化背景的解决方案。超过半数的国际学生在尝试融入接待国文化时,感到原生文化价值被边缘化。

文化冲突存在于不同国家的学生之间和同一国家内部的不同族群和地区之间。例如,在中国内地的大学,来自少数民族和边远地区的学生发现自己与主要城市的同学在价值观和生活习惯上存在差异,在校园生活中引发冲突和误解。内部的文化多样性需要教育机构给予关注和支持。多元文化背景下的价值观冲突表现在对全球性问题的不同态度上。不同文化背景的学生在面对环境保护、社会公正和经济发展等全球性议题时有不同的优先级和关注点[3]。

三、大学生价值观形成中的文化传播互动策略

(一)提升校园文化建设在价值观中的塑造

提升校园文化建设在大学生价值观塑造中的作用是多维度的过程,涉及教育内容、活动组织和环境营造等方面。整合和丰富教育课程是基础,学校设计包含多元文化内容的课程,涵盖传统学科知识,包括伦理学、文化研究和全球视角的社会科学课程。引入案例研究方法,学生分析不同文化背景下的道德决策问题,通过讨论和辩论加深对不同价值观的理解和尊重。设立专门的研讨课或工作坊,聚焦当前社会热点问题,引导学生从多角度思考和表达自己的见解。

创建多样化和包容的校园活动,学校定期举办文化节、国际学生日等活动,鼓励学生展示各自的文化特色和艺术表达。学生展现自己的文化,体验和学习到其他文化的价值观和生活方式。组织国际美食节,不同文化背景的学生共同准备并分享各自的传统食物,互动有助于建立跨文化理解和友谊。加强师资队伍的多元化,学校招聘不同文化背景的教师,丰富教学内容和方法,为学生提供学习不同文化视角的机会。教师的多样化背景带来更广泛的知识和经验,增强学生对全球多元文化的感知能力。优化校园环境以反映和支持多元文化价值,包括在图书馆收藏多语种书籍、在校园内设置展示各国文化和艺术的长期展览以及在校园广播或校报中定期介绍不同文化的历史和现状。校园文化成为全方位反映多元价值观和文化交流的平台,校园文化建设在塑造和深化大学生价值观中发挥更加积极和核心的作用。

(二)创新教育方法,提升价值观传播的有效性

1.采用案例教学法

增强价值观教育吸引力和实用性的有效方法,分析真实或构想的情境,学生理解道德和伦理问题。利用国内外知名企业的道德困境案例,学生在安全的模拟环境中探讨和解决问题,实践增强他们的道德判断力和责任感。

2.实施服务学习项目

服务学习将学术课程内容与社区服务相结合的教育方法,通过实际服务活动提升学生的社会责任感和公民意识。学校与本地非营利组织合作,开展定期的社区服务项目,帮助弱势群体、环境保护等。学生学习到如何解决实际问题,直接体验和反思自己的价值观与行动的影响。

3.利用数字工具和虚拟现实

随着技术的进步,数字工具和虚拟现实提供新的教育平台和方法。虚拟现实技术让学生在完全模拟的环境中体验不同的文化场景和社会问题,通过模拟不同国家的文化交流场景,增进对全球多样性的理解和尊重。数字游戏和模拟软件用于构建复杂的社会和伦理问题,学生在游戏中学习决策和批判性思维[4]。

(三)加强跨文化交流,拓展价值观的多样性与包容性

1.国际学生交流计划

大学积极建立和扩大国际学生交换计划,学生有机会去海外的合作院校学习体验不同的文化和教育系统。接待来自世界各地的国际学生为本地学生提供与不同文化背景的同龄人交流和学习的机会。直接文化浸泡经验有助于学生打破文化隔阂,增进对其他文化的理解和尊重。

2.组织国际文化节

定期在校园内举办国际文化节或多元文化活动周,邀请来自不同国家的学生展示他们的传统艺术、音乐、舞蹈和美食。活动增加校园的文化活力,促进学生间的文化交流和互相学习。美食节展示各国特色美食,艺术和手工作坊介绍不同的民族工艺,激发学生对全球多样性的兴趣和尊重。

3.多语种语言课程和文化研讨会

提供多语种的语言学习课程,结合文化研讨会,帮助学生学习新的语言技能,深入了解该语言背后的文化背景。语言学习作为进入新文化世界的窗口,帮助学生在语言实践中理解和体验文化差异,建立更全面的全球视野。

4.跨文化研究项目

鼓励学生参与跨文化研究项目,包括学术研究和社会服务项目,涉及不同文化背景的人们和问题。学生直接参与到不同文化的实际问题解决中,理解和尊重不同文化中的价值观[5]。

结语

本文从大学生价值观塑造与当代文化传播的双向互动角度出发,探讨网络文化传播的特征及其对大学生价值观的影响,分析大学生价值观塑造与当代文化传播的双向互动,在多元文化背景下价值观的冲突与融合问题。针对问题提出具体策略和建议来优化价值观的形成过程和提升文化传播的效果。当代文化传播的数字化、全球化特征虽然为价值观多元化提供平台,但也带来信息过载、价值观极化等挑战。通过服务学习、跨文化交流等创新教育方法,有效促进大学生在实践中学习和形成包容性强、批判性的价值观。深入分析和积极应对更好地利用当代文化传播的资源,促进大学生价值观的健康发展,为具有全球视野和社会责任感的公民打下坚实基础。

参考文献:

[1]卷平冈.文化安全:基于社会核心价值观嬗变与传播的视角[M].华中师范大学出版社,2010.

[2]任祥.网络文化传播对大学生价值取向的影响分析[J].学校党建与思想教育,2011,(20):51-52.

[3]郭巧云,李芳.社会主义核心价值观传播的现实困境与路径构建——基于法院法治文化的分析[J].南昌工程学院学报,2016,35(05):66-70.

[4]张咪,孙妮.优秀传统礼仪文化对社会主义核心价值观培育的价值分析——以仪式传播理论为视角[J].新闻研究导刊,2019,10(24):30-31.

[5]张红岩.“微文化”传播对青年价值观有何影响[J].人民论坛,2016,(35):124-125.

(作者单位:考文垂大学)

(责任编辑:豆瑞超)