趋同化管理模式下国际学生跨文化交际能力培养的路径研究

摘要:改革开放以来我国来华国际学生队伍不断壮大,其教育工作也上升为国家教育发展战略,要求从“一味追求学生数量”转变为提质增效。教育部于2019年正式要求推进中外学生趋同化管理,然而,在实际推进过程中受限于外国国际学生跨文化交际能力,无法顺利实现深层次全方位趋同化管理。本文从趋同化管理视角出发,实证调查测评趋同化模式下来华国际学生跨文化交际能力,基于测评结果探索符合趋同化管理模式及来华国际学生特点的跨文化交际能力培养路径,从“管理部门职责划分、国际理解教育、国际学生第二课堂”等方面提出针对性建议。

关键词:趋同化管理;跨文化交际;来华国际学生;高等教育

引言

回顾新中国成立以来,我国来华国际学生呈稳步发展态势。自20世纪50年代起,我国开始接收东欧数国的几十名国际学生,截至2020年,我国的国际学生规模已经扩展到50万人左右,生源来自全世界近200个国家。从之前单一的政府奖学金资助模式,发展到现在各类奖学金加自费模式,所学专业由仅有的部分专业,发展到几乎涵盖我国现有的所有专业[1]。在增加来华国际学生数量规模、提升来华国际学生高等教育质量的时代背景与增强中华民族文化软实力的战略背景下,如何通过优化国际学生趋同化管理路径,完善国际学生趋同化管理方式方法,提高国际学生趋同化管理成效显得意义重大[2]。

一、我国趋同化管理面临的困难与挑战

目前,我国许多高校已开始趋同化管理改革。例如,北京的A高校将国际生日常管理从国际教育学院中抽离出来,纳入学校学工处统一管理;上海的B高校在行政单位中设立国际学生办公室,由学校统一管理,增强了国际生在校地位,减轻了国际生专职辅导员压力。

深度趋同化管理并非简单地将国际生完全当中国学生对待,亦非将中国国情强行施加给国际生。在趋同化管理的同时,高校要秉持“求同存异”这一基本方针,尊重国际生个体之间差异化,充分展示我国的人文风情,促进不同文化之间的友好交流与碰撞[3]。为了实现这一目标,跨文化交际能力的重要性不言而喻[4]。只有不断增强学生间的跨文化交际能力,才能使得中外学生紧密和谐地融入在一起。

二、国际学生跨文化交际能力测评调查——以N大学为例

(一)调查意义

2019年7月,教育部提出要进一步推动来华国际学生与中国学生在教学、管理和服务方面的趋同化。有别于过去的“孤岛式”国际学生管理,趋同化管理模式打破了外国国际学生与中国师生之间的屏障,要求他们真正融入校园生活,提高了对国际学生跨文化交际能力的要求。只有循证测评国际学生跨文化交际能力现状、找出能力培养路径,才能实现高质量的深层次趋同化管理[5]。

大多数外国国际学生跨文化交际能力研究都是站在汉语课程或中国文化课程等教学角度,鲜有站在国际学生管理角度探讨此话题,在趋同化管理视角下对此领域的研究更是尚为空白。

(二)测评调查设计

1.国内外测评研究成果

进行来华国际学生跨文化交际能力循证调查前,须先设计测评模型,但学术界至今没有形成被广泛接受并应用的“来华国际学生跨文化交际能力测评体系”[6]。

国内跨文化交际测评研究起步时间较晚,规模较小。针对大学生群体的跨文化交际能力测评研究更是只能追溯到21世纪初,且主要研究对象为中国本土大学生,未涉及来华国际学生群体。2016年,白雪峰发表《在华国际学生跨文化交际能力测试与分析》,填补了这一领域的空白[7]。国外相关测评研究则起步早,成果较丰富。按时间顺序可分为1988年Koester和OlebeiKUbq5axHw9Q2wFOBUNZ8Q==研发的BASIC量表,此量表包含9个方面,重点测评行为与技能;1992年Kelley和Meyers研发的CCAI量表包含4个维度,主要用于跨文化适应性自评;1997年Byram的ICC模型包括5要素,在前人基础上增加了政治教育与批判性文化意识;2000年PaulaM.Caligiuri研发了ABOS量表,重点测评跨文化个性开放程度;2006年Deardorff深入美国高校,研发了金字塔式跨文化能力模型,第一次将该模型与高校环境相结合。

2.趋同化管理视角下国际学生跨文化交际能力测评设计

国内外测评成果均未涵盖“国际学生”这一群体特性,也未与高校环境、趋同化管理政策挂钩,本文借鉴高永晨的“中国大学生跨文化交际能力量表”与Byram的ICC理论模型,结合来华国际学生群体特征,高校管理政策,趋同化管理模式特点,重新进行了测评设计。

测评形式为问卷调查,分为“知识、意识与态度、技能与策略”3个维度的测评。在知识层面,不仅测评来华国际学生对中国文化的表层知识和深层知识,还加入其对中国高校管理规定的知识;意识与态度层面,测评其全球及本土文化意识、自我认同意识、文化开放性、包容性以及对校园跨文化活动的态度;技能与策略层面,测评其语言技能、非语言技能以及在校解决跨文化问题的策略,共有27道题目,采用4点李克特计分方式。

(三)调查结论

本次问卷调查发放对象为南京某双一流高校N大学英文授课来华国际学生,均为4年制本科在读,共收回有效问卷115份。

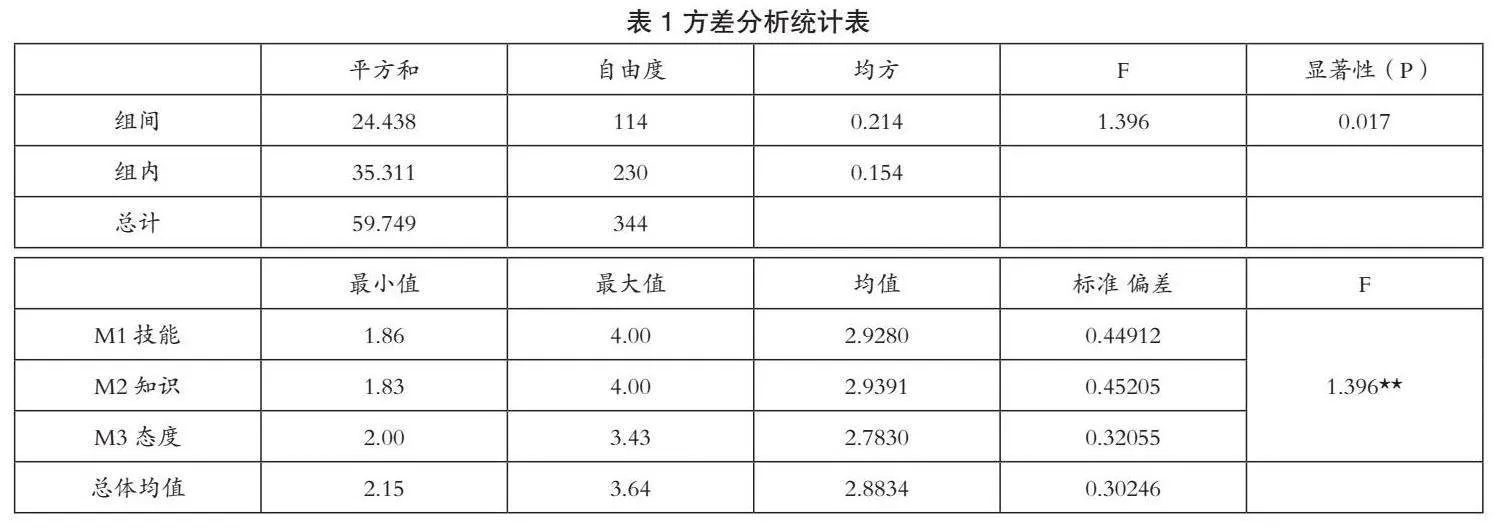

本研究将方差分析(ANOVA)用在115份有效问卷调查数据上,得出结论,见表1。根据该表显示,知识模块均值最大,态度模块均值最小,来华国际学生3个模块对跨文化交际能力的影响为知识模块>技能模块>态度模块。该方差分析的结果表明,3个模块间的差异较显著(F=1.369,显著性为0.017,P<0.05)。态度模块显著低于其他两个模块,说明来华国际学生的整体跨文化交际能力态度意识较为薄弱,有较大提高空间,且应同时注重多个维度层面的能力培养。

1.知识层面

来华国际学生对学校政策制度知识掌握程度最高,其次是中国文化知识(3.06)和语言知识薄弱(2.45)。但仍有11.3%的学生不理解甚至完全不理解学校规章制度,这部分学生的知识欠缺将对要求中外学生遵守同样校纪校规的趋同化管理造成困难。

2.态度层面

在涉及跨文化包容性和开放性的测评问题中,绝大多数国际学生都持积极态度。但在实际跨文化交际过程中的情感态度方面,部分国际学生表现出“不适”“胆怯”等态度,说明这部分学生的跨文化开放态度仍停留于表层,未能真正运用于实际交流中。在回答与“国际学生管理制度”相关的跨文化态度时,结果均值呈明显下降。虽然绝大多数国际学生都很乐于接受和参加学校的跨文化活动(3.52)或与中国师生进行交流(3.41),但不少同学无法完全接受趋同化管理政策或不满现有趋同化管理成效:26.1%的学生认为学校不应该给中外学生制定相同的规章制度;38.3%的学生表示自己在校时并未受到与中国学生的同等待遇;39.1%的学生认为国际学生群体被其他在校群体所孤立。这些负面态度说明趋同化管理理念尚未充分渗入国际学生群体,政策层面的“趋同化”与学生理解及认可的“趋同化”之间存在较大差异。

3.技能层面

在这一模块中,来华国际学生“表现”较好,遇到跨文化交际问题时绝大部分学生有寻求帮助的意识并能妥善解决问题。整个模块中均值最高的问题是“在学校遇到问题时,我会找辅导员帮忙”,该问题的均值为3.23,说明辅导员是来华国际学生群体跨文化交际的最主要且最信赖的对象。这反映出来华国际学生对学校其他部门或其他中国师生仍持有一定距离感,进而导致趋同化管理无法实现深层次趋同,来华国际学生无法开展与不同群体的跨文化交际,无法真正融入中国校园。

三、趋同化下国际学生跨文化交际能力培养路径

(一)国际学生管理职能部门职责重新划分

根据上文的问卷调查结果,遇到跨文化交际问题时绝大部分学生有寻求帮助的意识,并且基本上是寻找辅导员解决问题。我国高校的国际学生管理部门要因势而变,顺应发展潮流,进行职能部门改革。将国际学生学工办公室纳入校学工处统一管理,加强中外学生之间的友好交流,增强国际学生的集体荣誉感与归属感,促进中外学生的互动,提高跨文化交际能力,使国际学生融入高校这一大家庭。

(二)培育跨文化意识,加强国际学生国际理解教育

部分国际学生在跨文化交际过程中怯于表达,态度保守,对趋同化管理接受度较低,对相关制度不满意、不理解,这正是国际学生跨文化意识薄弱,缺乏国际理解的体现。针对这些问题,需对国际学生深入开展中国文化教育,减少文化距离带来的各种问题。加强国际学生在汉语课堂上的语言学习,为国际学生提供多样的了解中国社会文化的途径,以实践活动为载体,引导国际学生全面真实地了解中国,领略历史底蕴与时代气息并存的中国社会面貌,使国际学生在不知不觉中增进国际理解、加深情感认同、促进文化融合。

(三)丰富国际学生社会化交流,拓展国际学生“第二课堂”

针对国际学生认为自己被中国师生孤立,未受到与中国学生同等待遇等问题,亟需加强中外师生之间的跨文化交流,推倒这面横亘在来华国际学生与其他群体之间的“无形的墙”。同时,相对于中国学生的勤工助学、社会实践、实习竞赛等第二课堂实践,针对国际学生开发的第二课堂资源极其有限,国际学生无法深入真实的校外跨文化交际场景,难以从知识和技能层面提高跨文化交际能力。因此,高校应重视开发国际学生管理的社会化交流资源,疏通中外学生社团交流管道,拓展校外第二课堂实践,为国际学生提供更多跨文化交流的场景,进而渗透式实行深度趋同化管理。

(四)加强跨部门合作管理,推进中外双向融入

本文测评结果显示国际学生在跨文化交际能力的态度模块分数最低,提升空间最大。部分国际学生对与在校中国师生交流抱有“害怕、胆怯”等消极态度,因而无法证实了解中国文化和习俗,进而更加抗拒跨文化交流,形成“恶性循环”。与此同时,一些国际学生指出当他们想与中国师生交流时,对方会显示出“抗拒、避让”等态度,或立即联系国际学生辅导员。实现中外学生管理趋同化不仅需要“外融入中”,也需要“中欢迎外”,积极推进中外师生双向融入,以打破态度隔阂,具体管理操作层面则需加强跨部门合作管理。

结语

高等教育高质量发展的背景下,国际学生教育实现高质量发展是高校内涵式发展的重要内容。趋同化管理的提出和实施,为高校进行国际学生教育管理提供了方向。高校要在不断创新趋同化管理实践的举措中自上而下营造趋同化管理的实施氛围,自下而上地激活国际学生主体深入融入在华学习生活的内在动力,实现学校、教师、国际学生乃至中国学生在趋同化管理过程中“双向趋同”。

本文系1.江苏高校哲学社会科学研究项目2020年一般项目《应用型本科高校国际学生趋同化管理研究》(项目编号:2020SJA2285);2.南京信息工程大学滨江学院社会科学类课题项目《趋同化管理模式下国际学生跨文化交际能力培养的路径研究》(项目编号:2020yng009)的研究成果。

参考文献:

[1]杨光.高校来华留学生趋同化管理困境与破解路径研究[J].法制与社会,2020,(11):169-170.

[2]黄展,刘晶.高校国际学生趋同化教育管理理论与实践探析[J].国家教育行政学院学报,2014,(06):68-71.

[3]张坤.高校中外学生趋同管理模式探索[J].教育评论,2014,(12): 71-73.

[4]伊鸿慧.高校来华留学生趋同化管理的思考与实践[J].教育教学论坛,2015,(38):8-9.

[5]胡文仲.跨文化交际学概论[M].北京:外语教学与研究出版社,1999.

[6]杨盈,庄恩平.构建外语教学跨文化交际能力框架[J].外语界,2007,(04):13-21+43.

[7]白雪峰.在华留学生跨文化交际能力测试与分析[D].南京师范大学,2016.

(作者单位:无锡学院)

(责任编辑:豆瑞超)