基于符号互动论的高职大学生网络语言传播规律研究与应用策略

摘要:随着网络信息技术的迅速发展和移动互联网时代的到来,网络语言日益成为大学生尤其是高职院校大学生日常交流的重要方式。本研究基于符号互动论视角,采用问卷调查、内容分析、语用分析等方法,对高职大学生网络语言传播规律进行了实证研究,基于研究结果,提出了加强网络语言使用引导与管理、开展网络语言素养提升行动、发挥网络语言在专业学习中的积极作用、创新网络语言传播形式等应用策略。

关键词:符号互动论;高职大学生;网络语言;传播规律

引言

深入研究高职大学生网络语言传播规律,把握其特点和趋势,对于促进高职院校学生管理和教育教学工作、提升学生网络素养和职业能力具有重要意义。符号互动论(Symbolic Interactionism)是传播学的重要理论之一,为研究网络语言传播提供了新的视角,该理论关注人们在社会互动中对符号的使用和解释,强调符号在人际传播和意义建构中的重要作用。将符号互动论引入高职大学生网络语言传播研究,有助于揭示语言符号在学生群体网络互动中的运用特点、意义协商和角色扮演等,为优化学生网络语言实践提供理论指导。

一、符号互动论视角下高职大学生网络语言传播的理论基础

(一)符号互动论的基本概念与内涵

符号互动论是社会学家乔治·赫伯特·米德(George Herbert Mead)和他的学生布鲁默(Herbert George Blumer)等人共同发展的一种微观社会学理论。该理论的核心观点是:人们通过解释和定义他人的行为来相互作用,而这种相互作用是由使用符号,尤其是语言来中介的,“符号”成为人类社会互动过程中意义生成与传递的关键要素。在符号互动论看来,社会由行动者之间的相互作用构成,行动者通过使用、解释符号来理解他人、定义情境并在此基础上采取行动[1]。人们在生活世界中运用符号,对符号的理解和诠释构建了他们的社会现实,这一过程强调人的主体能动性,关注微观的、主观的和过程的人际互动。

(二)符号互动论对网络语言传播研究的启示

在互联网时代,社交网络已成为人际互动和信息传播的重要场域。网络空间中个体之间频繁使用语言、表情、图片等符号来进行交流互动,从而建构数字化的社会关系。符号互动论强调意义来源于互动,其探究网络语言符号在用户之间互动中获得的共享意义,关注意义的生成机制和动态演变,在此视角下,网络语言传播不仅仅是信息交换的过程,更是自我呈现和身份建构的过程[2]。个体在运用网络语言符号时,同时塑造和传达自我认同,这也与大学生的身心情况相契合。因此,基于符号互动论分析聚焦于语言符号的运用、诠释以及由此展开的意义建构和认同塑造过程,有助于深入理解网络语言传播的主体间性、语境依赖性、动态演变性等特点,为探究高职大学生网络语言使用规律奠定理论基础。

(三)高职大学生群体的网络语言使用特点

高职大学生作为网络语言使用的群体之一,在日常的教学和学生管理工作中不难总结出一些鲜明特点。一方面,高职院校大学生的文化素质与语言修养整体上较普通本科院校略低,词汇量相对匮乏,在词语运用、语法驾驭等方面存在不足;另一方面,伴随智能手机和移动互联网在校园中的普及,高职学生日常交往高度依赖网络平台,其沟通方式和语言习惯深受网络文化影响,沟通时语言偏简洁、通俗化,追求交流便捷和情感宣泄,善于围绕抖音、快手、B站等平台传递的社会热点制造新词,间杂方言俚语,创造性地组合语言符号,互动中偏好使用夸张词汇(如“绝绝子”“泼天的富贵”),调侃自嘲(如“小丑竟是我自己”“谁破防了我破防了”),体现斗图、恶搞,甚至是亚文化(如土味视频、“抽象”视频等,非主流二次元等)的影响,同时,高职大学生网络语言使用也存在一些值得关注的问题。如语言失范现象突出,粗俗、低俗词汇频现;过度使用网络用语,造成表达模糊、理解偏差,影响现实社交;缺乏对他人的语言尊重,引发网络冲突,亟须在符号互动论视域下深入探讨。

二、高职大学生网络语言传播规律实证研究

(一)高职大学生网络语言使用现状调查

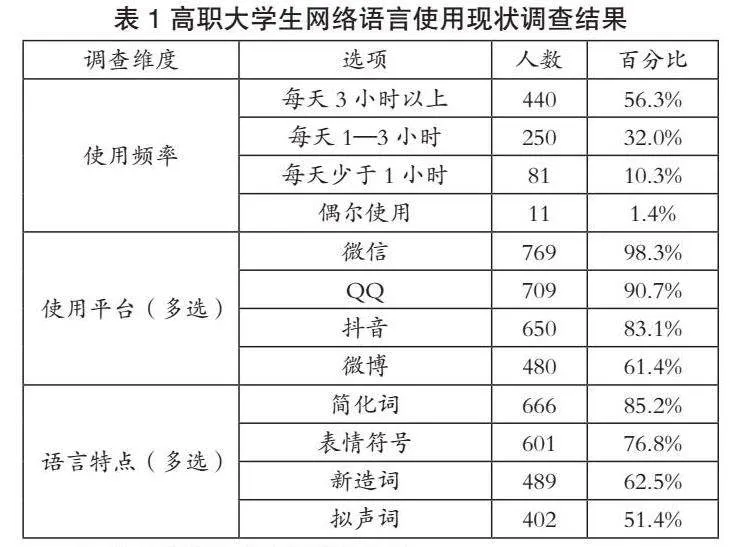

为深入了解高职大学生网络语言使用现状,本研究采用问卷调查法,对某高职院校800名学生进行抽样调查。调查内容包括网络语言使用频率、使用平台、使用动机、语言特点等维度。回收有效问卷782份,有效率为97.75%。通过描述性统计分析发现,见表1。98.6%的高职学生每天都使用网络语言进行交流,其中56.3%的学生使用频率超过3小时。微信、QQ、抖音是学生最常用的网络语言传播平台。在语言特点方面,多数学生倾向于使用简化词(85.2%,如“yyds”“emo了”等)、表情符号(76.8%,如“流汗黄豆”等)、新造词(62.5%,如“凡尔赛”“集美”等)非规范语言形式。

(二)网络语言传播动机分析

研究基于使用与满足理论,从认知需求、情感需求、社交需求、娱乐需求4个维度设计测量题项,采用李克特5点量表进行测量(1=非常不符合,5=非常符合)。通过探索性因子分析提取4个动机因子,见表2。分别命名为:情感表达(M=4.28,SD=0.73)、社交互动(M=4.15,SD=0.81)、自我呈现(M=3.96,SD=0.89)、娱乐消遣(M=3.82,SD=0.95)。结果表明,情感表达是高职学生使用网络语言的首要动机,其次是社交互动和自我呈现,娱乐消遣动机相对较低。

(三)传播过程中的角色扮演与互动模式

符号互动论认为,人们在社会互动中扮演不同角色,并基于角色期望采取相应行动。为考察高职学生在网络语言传播过程中的角色扮演,对学生的观察数据进行了内容分析。结果发现,高职学生在网络互动中主要扮演三类角色:信息传播者(45.8%)、情感表达者(31.6%)和人际协调者(22.6%)。不同角色扮演影响个体语言符号使用策略,信息传播者偏好使用简洁明了的词汇,情感表达者善用表情符号渲染情绪,人际协调者则注重语言的礼貌性和模糊性。角色期望影响语言互动模式,呈现信息交换型、情感支持型和关系协调型等不同互动路径。

(四)网络语言传播效果评估

在符号互动论视角下,进一步利用语用学评估高职学生网络语言传播的语用效果。笔者在各辅导员、班长的辅助下,收集了2023年10月—2024年1月参与学生发布的随机抽取200条参与调查的学生发布的朋友圈文本,基于Hymes提出的SPEAKING模型,从语境(Setting)、参与者(Participants)、目的(Ends)、言语行为(Act Sequences)、语调(Key)、工具(Instrumentalities)、规范(Norms)、类型(Genres)等维度进行语用分析。结果表明,多数学生能够基本达成语用目的,传递有效信息,但仍存在部分语用失误现象,如使用不当词汇引发误解(12.5%)、表达不清造成歧义(9.5%)、缺乏针对性表达(7.5%)、词语攻击性强(6.5%)等。语用失误影响传播效果,可能导致人际关系紧张、不当印象形成等负面后果。

三、高职大学生网络语言传播的应用策略探讨

(一)加强对高职大学生网络语言使用的引导与管理

面对高职大学生网络语言使用中存在的失范、误用等问题,亟需加强引导和管理。从符号互动论视角出发,高职院校应深刻认识语言符号在学生网络互动中的意义建构功能,结合学生群体文化心理特点,制定科学的管理策略:(1)完善网络语言使用规范,明确界定恰当与不当语言符号的使用边界。学校可制定《学生网络语言使用指南》,就词汇选用、言语礼仪、禁用词汇等方面提供规范指引,引导学生在互动中择取恰当语言符号;(2)健全网络舆情监测机制,利用大数据技术对学生网络语言传播行为进行动态监测预警,及时发现和处置语言失范行为。建立“学校—学生—家长”三方联动机制,形成网络语言使用监管合力;(3)强化典型案例教育,选取学生网络语言使用的正反面案例,剖析语言符号选择对互动效果的影响,提高学生在符号使用过程中的自我管理意识。

(二)开展网络语言素养提升行动,着力提高高职大学生文化素质

网络语言素养是高职大学生综合文化素质的重要体现。符号互动论认为,语言符号蕴含着使用主体的认知、态度等主观意向,高素质的语言运用有助于形塑良好网络形象。高职院校应着力提升学生网络语言素养,为其日后职场竞争力奠基。(1)开设网络传播选修课,普及网络语言学、社会语言学等相关知识,帮助学生领悟语言使用的社会规范;(2)举办网络语言技能大赛,设置网络发帖、评论等实践任务,引导学生在竞赛中提升语言表达能力;(3)开展网络文明公益宣传,组织学生创作反映网络文明、诚信等主题的文案、海报,在倡导中强化学生文明语言意识;(4)将网络语言素养纳入学生综合素质评价体系,将日常网络语言表现与评优评先、奖学金发放等挂钩,调动学生提升自身语言修养的主动性。

(三)发挥网络语言在高职大学生专业学习与实践中的积极作用

在符号互动论视域下,语言符号在特定情境中发挥意义传递和互动协调的功能。高职教育的重要目标是培养学生专业技能和职业素养,网络语言作为新时代交流互动的重要工具,应积极融入专业教学和实践活动,发挥积极作用。教学中,专业教师可引导学生利用网络平台开展专业术语、行业用语的搜集与释义,组建网络学习共同体,用网络语言开展专业问题讨论、项目协作等,在语言实践中加深对专业知识的理解。实习实训中,可鼓励学生运用网络语言与企业导师、客户等进行互动交流,在语言应对中强化职场言语技能,塑造职业形象。创新创业中,可引导学生善用网络语言开展项目推介、商务谈判、网络营销等,提升语言说服力和感染力。

(四)创新网络语言传播形式,提升高职大学生参与度

符号互动论强调互动仪式对群体认同的建构作用。高职院校应顺应学生群体亚文化趋势,创新网络语言传播形式,增强学生对学校文化的认同感和归属感。可搭建网络语言互动平台,开设“职院生活大家谈”“你言我语”等主题语言互动专区,鼓励学生畅所欲言、分享感悟。学校官方账号可创新语言传播策略,用青年人喜闻乐见的网络语言发布信息,拉近与学生的心理距离,还开展校园网络流行语评选,征集学生在日常网络交往中创造的特色词汇,编撰流行语手册,举办校园网络语言文化节,设置“正能量表情包大赛”等有趣环节,在参与互动中引导学生语言文明、个性表达,增强文化向心力,以网络语言和校园文化建设凝聚青春记忆。

结语

研究表明,作为数字“原住民”的高职大学生,其网络语言使用与自身认知水平、情感诉求、人际互动策略紧密相关。符号互动论研究有助于提升教育工作者对学生网络语言行为的理解和引导能力,为营造文明、包容、富有活力的校园网络语言生态提供理论支撑和实践启示。高职院校应以开放、包容的态度看待学生网络语言使用现象,在尊重学生主体性的基础上加以引导和规范,要充分认识网络语言在学生成长发展中的积极意义,同时也要警惕网络语言使用中的消极影响,采取必要的教育和管理措施,最大限度地减少语言失范问题。

本文系2024年度北京教育教学改革课题《网络语言在高职院校中的传播与中华民族共同体建设研究》(项目编号:2024JGYB063)的研究成果。

参考文献:

[1]杨玉华.高职生网络社交现状调查与分析[J].湖北职业技术学院学报,2023,26(03):39-43.

[2]王笑如.高职学生网络流行语的使用及态度调查研究[J].科学咨询(科技·管理),2023,(07):148-150.

(作者单位:北京青年政治学院)

(责任编辑:宋宇静)