合并高血压病的乙型肝炎肝硬化患者发生肝细胞癌的风险评估:一项基于倾向性匹配评分的回顾性队列研究

关键词:慢性乙型肝炎;肝硬化;肝细胞癌;高血压病;危险因素

乙型肝炎病毒(HBV)感染是一个重大的公共卫生问题[1]。据世界卫生组织的数据,全球有超过2.57亿人携带HBV,每年导致约88.7 万人死亡[2]。HBV相关的死亡主要原因包括肝细胞癌(HCC)和肝硬化相关并发症[3]。在中国,由慢性乙型肝炎(CHB)引发的HCC是癌症相关死亡的第2 大原因[4]。随着乙肝疫苗的广泛使用,HBV的现症感染率正在逐渐下降,但HCC的发病率和死亡率却持续上升[5, 6],这与HBV现症感染率的趋势形成鲜明对比。许多非HBV因素,包括年龄、性别和2型糖尿病,都可能增加慢性乙型肝炎患者的HCC发生风险[7, 8]。高血压(EH)是普通人群中最为普遍的疾病之一;2012~2015 年,我国居民高血压的粗患病率为27.9%[9]。高血压也是癌症患者中最常见的共病之一[10],并且可能是促进肿瘤发展的潜在因素[11]。近年来,在慢性HBV感染患者中, EH与HCC的研究非常少,且研究结论矛盾,关于CHB及CHB-Cir 患者合并EH发生HCC风险分析的队列研究未见报道。因此,本研究旨在探讨EH是否为HCC发病率升高的重要因素之一。我们采用能够阐明病因联系的队列研究方法,以HCC发病率较高的慢性乙型肝炎肝硬化(CHB-Cir)患者群体为研究对象,探究EH合并CHB-Cir患者与HCC发生之间的关系。

1 资料和方法

1.1 研究对象及分组

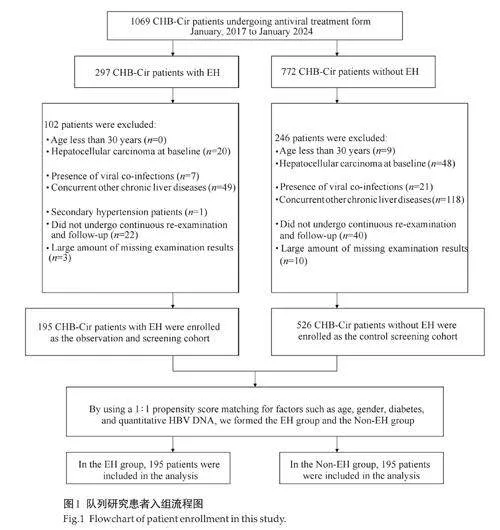

纳入2017 年1 月~2024 年1 月在新乡医学院第三附属医院感染科连续随访的经抗病毒治疗的CHB-Cir患者。纳入标准:符合以下肝硬化诊断标准的CHB-Cir患者;同意参与基线调查,并接受连续复查和随访。排除标准:存在病毒混合感染(如丙型肝炎病毒、丁型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒);存在其他慢性肝病(如酒精性肝病、威尔逊病、原发性胆汁性胆管炎、原发性硬化性胆管炎、血色病);已有证据提示或证实为肝脏恶性肿瘤;明确诊断为继发性高血压;随访数据缺失及随访时间过短;检查结果大量缺失。根据CHB-Cir患者是否合并有EH,将CHB-Cir 合并EH患者作为观察组筛选队列,CHB-Cir无EH患者作为对照组筛选队列。随后将两组队列中的患者进行倾向性匹配评分,进入模型的变量包括年龄、性别、糖尿病病史、HBV-DNA定量,匹配成功后形成EH组和无EH组(图1)。该研究已通过新乡医学院第三附属医院医学研究伦理委员会审批(伦理批号:K2024-025-01)。

1.2 诊断标准

慢性乙型肝炎:诊断标准符合2010年中华医学会肝病学分会与感染学分会联合制定的《慢性乙型肝炎防治指南》[12]诊断标准。慢性乙型肝炎肝硬化:诊断符合2014年版《乙型肝炎病毒相关肝硬化的临床诊断、评估和抗病毒治疗的综合管理》[13]诊断标准。原发性高血压病:诊断符合《中国高血压防治指南2010》[14]诊断标准。肝细胞癌:诊断符合《原发性肝癌诊疗规范(2011 年版)》[15]诊断标准。

1.3 数据收集与质量控制

患者数据来源于医院的病例数据库,包括人口统计学数据(年龄、性别)、既往病史(高血压病史、糖尿病病史、吸烟史、肝癌家族史)、体质量指数(BMI)、临床诊断以及相关的实验室检查结果。研究的主要终点是肝癌的发生。我们选择的患者是依从性较好的CHBCir患者,随访人员已行随访培训,研究人群存在主动失访预案。

1.4 变量和临床定义

糖尿病:基于电子病历中糖尿病病史或抗糖尿病药物的应用,高血压病:基于电子病历中高血压病史或降压药物的应用,BMI:基于电子病历中记录的患者入院时的BMI 评估,BMIgt;25 kg·m-²为超重,以下分析因素的截止点基于先前的报告:年龄65 岁[16],HBVDNA 20 000 IU/mL[17],Child-Turcotte-Pugh( CTP)评分gt;6[13];其他分析因素的截止点基于实验室检查的相关参考值范围:甲胎蛋白(AFP)升高:AFPgt;20 ng/mL;谷胱甘肽还原酶(GR)升高:GRgt;73 U/L;谷丙转氨酶(ALT)升高:男性ALTgt;50 U/L,女性ALTgt;40 U/L;谷草转氨酶(AST)升高:男性ASTgt;40 U/L,女性ASTgt;35U/L;总胆固醇(TC)升高:TCgt;5.17 mmol/L;甘油三酯(TG)升高:TGgt;1.7 mmol/L;高密度脂蛋白(HDL)降低:HDL≤1.04 mmol/L;低密度脂蛋白(LDL)升高:LDLgt;3.12 mmol/L。

1.5 EH与CHB-Cir患者HCC发生风险的关系

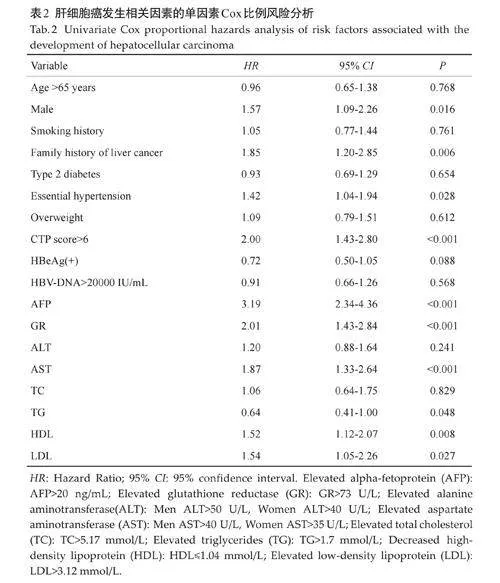

1.5.1 HCC相关因素的单因素Cox 分析 HCC相关因素的单因素Cox比例风险分析选取既往文献报道[13-15]可影响HCC 发生的因素,如性别、年龄、肝癌家族史、HBeAg状态、病毒载量、CTP评分、血脂等,进行单因素Cox比例风险分析。

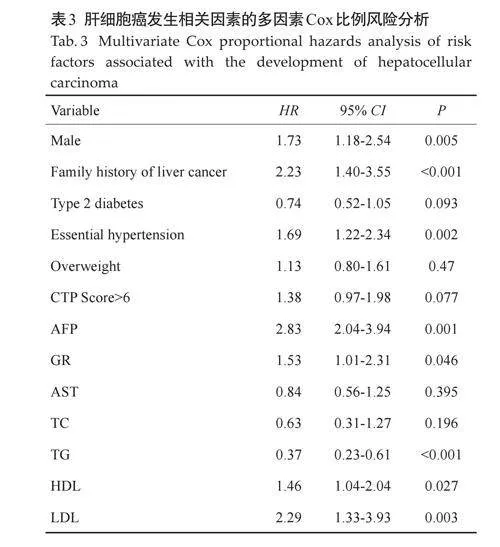

1.5.2 肝细胞癌发生相关因素的多因素Cox分析 根据单因素Cox比例风险分析结果,考虑到可用的数量,我们仔细的选择了纳入的变量,以确保最终模型的简洁性。最终男性、肝癌家族史、高血压病、2 型糖尿病、超重、CTP评分gt;6、甲胎蛋白升高、谷胱甘肽还原酶升高、谷草转氨酶升高、总胆固醇升高、甘油三酯升高、高密度脂蛋白降低、低密度脂蛋白升高纳入多因素Cox比例风险分析,分析与肝癌发生的相关因素。

1.6 统计学分析

应用SPSS25.0软件进行数据分析,对于计数资料,队列临床特征被描述为例数与百分比,计数资料的两组间比较采用卡方检验或Fisher确切检验。对于正态分布的计量资料,被描述为均数±标准差,对于非正态分布的计量资料,被描述为中位数及其四分位数范围(IQR)。符合正态分布的计量资料两组间比较采用两独立样本t检验,符合近似正态分布或严重偏态分布的计量资料两组间比较采用Wilcoxon秩和检验。为了消除高血压病人群和无高血压病人群基线临床特征的偏倚,将两组队列中的患者进行倾向得分匹配,PS匹配模型采用1∶1最近邻匹配法,卡钳值设置为0.02,在匹配成功后基线资料类似的两组人群中进行分析。采用Kaplan-Meier 法和log-rank 检验分析HCC的发生率,Cox回归用于筛选和确定肝癌发生的相关因素。最后,在EH组进行多因素Logistic回归分析,以确定与EH相关的潜在因素。Plt;0.05被认为差异具有统计学意义。

2 结果

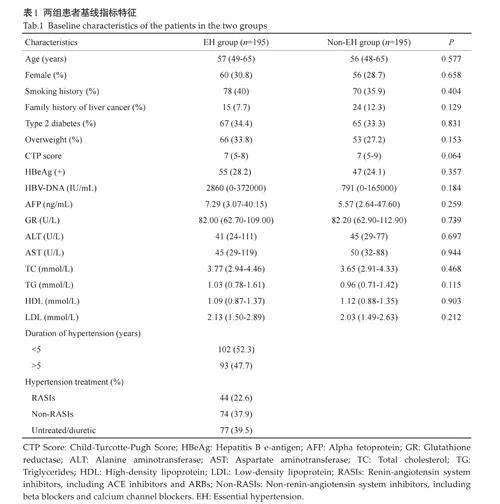

2.1 患者基线特征

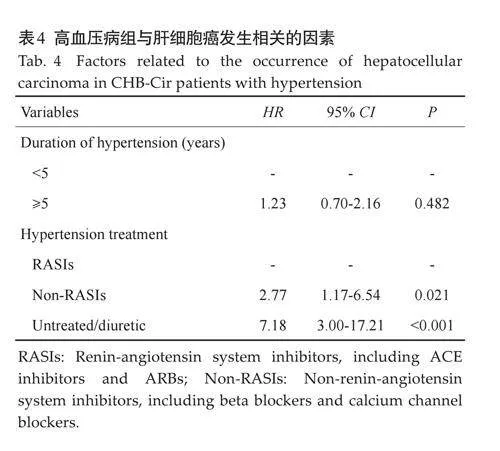

为了消除高血压病人群和无高血压病人群基线临床特征的偏倚,将两组队列中的患者进行倾向得分匹配,进入模型的变量包括年龄、性别、糖尿病病史、HBVDNA定量,匹配成功后最终进入统计分析的病例共390例,其中男性患者274例,女性患者116例,CHB-Cir合并EH患者195 例(EH组),CHB-Cir 无EH患者195 例(无EH组)。基线指标特征在两组间具有良好的可比性(Pgt;0.05,表1)。在EH组中,52.3%的患者诊断为EH小于5年,47.7%的患者诊断为EH为5年及以上。在所有EH 组患者中,有22.6%的患者接受RASIs 药物治疗(ACE inhibitors/ARBs),37.9%的患者接受非RASIs药物治疗(β受体阻滞剂/钙通道阻滞剂),39.5%的患者未治疗/利尿剂治疗。

2.2 两组HCC累计发生率的比较

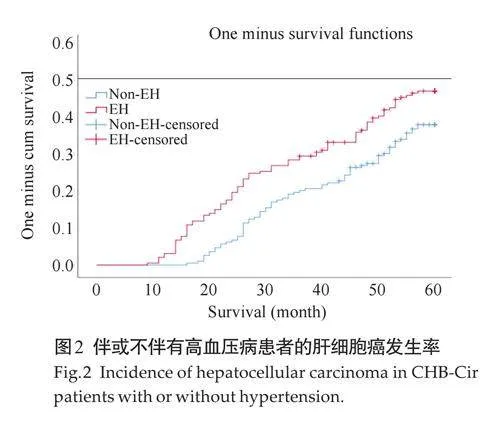

用Kaplan-Meier 法比较两组HCC累计发生率的相对危险度,EH组HCC 的累计发生率高于无EH组(P=0.026,图2)。

2.3 EH与CHB-Cir患者HCC发生风险的关系

2.3.1 HCC相关因素的单因素Cox分析 单因素Cox 分析结果显示,男性(P=0.016)、肝癌家族史(P=0.006)、高血压病(P=0.028)、CTP评分gt;6(Plt;0.001)、甲胎蛋白升高(Plt;0.001)、谷胱甘肽还原酶升高(Plt;0.001)、谷草转氨酶升高(Plt;0.001)、高密度脂蛋白降低(P=0.008)、低密度脂蛋白升高(P=0.027)是HCC的相关危险因素。甘油三酯升高是HCC发生的保护因素,差异均具有统计学意义(P=0.048,表2)。

2.3.2 肝细胞癌发生相关因素的多因素Cox分析 多因素Cox 分析结果显示,男性(P=0.005)、肝癌家族史(Plt;0.001)、甲胎蛋白升高(P=0.001)、谷胱甘肽还原酶升高(P=0.046)、高密度脂蛋白降低(P=0.027)、低密度脂蛋白升高(P=0.003)是肝癌发生的独立危险因素,甘油三酯升高(Plt;0.001)为肝癌发生的保护因素。调整后,CHB-Cir 合并EH 时发生HCC 的风险是无EH的CHB-Cir 患者的1.69 倍(P=0.002,表3)。

3 讨论

CHB-Cir是中国HCC发生发展的主要病因和重要的病理背景。HCC发生发展的非HBV推动因素有很多,其中具有促进肿瘤发生、呈逐年快速上升趋势的EH引起了我们的关注。本研究通过应用能够最佳阐述病因联系的队列研究设计,选择依从性较好的CHB-Cir患者,通过倾向性匹配评分调整混杂因素后进行生存分析,揭示了EH是CHB-Cir患者发生HCC的重要危险因素。

在慢性HBV感染患者中,特别是在CHB-Cir患者中,EH与HCC的研究非常少,且研究结论矛盾。Welzel等基于SEER数据库分析了1993年~2005年HCC患者的临床资料,发现EH与HCC(OR=2.13;95% CI:1.96-2.31,Plt;0.0001)的风险增加相关,是美国普通人群中肝癌发生的一个重要危险因素[18]。相比之下,在一项印度的病例对照研究通过对185例肝癌患者和404例对照组研究发现,EH与HCC的发生并无明显关系(OR=1.13,95% CI:0.61-2.09)[19]。近年来,未见我国关于CHB及CHB-Cir患者合并EH发生HCC风险分析的队列研究。考虑到HCC的复杂的致癌过程,本研究结合既往文献报道的风险因素[7, 8],在队列研究中采用了倾向性匹配评分(PSM)的统计学方法,将年龄、性别、糖尿病病史、HBV-DNA定量纳入PS匹配模型以平衡混杂因素,突出高血压病对HCC发生的影响,在本研究中,高血压病的单因素Cox比例风险分析及多因素Cox比例风险分析均表明高血压病为HCC的独立危险因素。

EH影响HCC发展的确切机制尚不明确,有观点认为,血管内皮生长因子(VEGF)作为一种促有丝分裂因子,在肿瘤的生长与转移中发挥重要作用,并促进新生血管的形成。VEGF已在大多数肿瘤组织中被证实高度表达,并且与肿瘤的恶性程度、临床分期以及远处转移密切相关[20]。有学者通过对肝癌患者与正常人的血浆VEGF含量进行比较发现,肝癌患者的血浆VEGF含量显著高于对照组。一般而言,高血压与血管紧张素II(Ang II)可刺激VEGF的分泌及血管收缩,在高血压患者的血清中发现了较高浓度的VEGF,这一发现提示高血压可能通过VEGF的异常生成促进肿瘤的发展与进展[21]。此外,Ang II还能促进平滑肌细胞中基质金属蛋白酶(MMPs)的过表达,MMPs 可以降解细胞外基质,而细胞外基质的降解与基底膜的重塑是肿瘤侵袭的关键步骤[22]。同时,高血压也可能是肿瘤发展的一种后果。在肿瘤进展过程中,某些血管活性肽(如Ang II)的分泌可能会增加,导致患者的血压升高。在日本的一项案例报告中显示,肝细胞癌产生的Ang I和Ang II过量可导致高血压[23]。综上所述,肾素-血管紧张素系统(RAS)在慢性肝病的进展中扮演着核心角色。长期高血压会加剧血管壁的炎症反应与氧化应激,进而促进肿瘤细胞的增殖与分化[24]。EH如何促进HCC发展的具体机制尚需更多的临床研究来阐明。

近年来,关于CHB 相关的HCC 与代谢综合征(MetS)之间的联系引起了研究者的广泛关注[25]。MetS显著增加了肝脏相关事件的发生风险,但研究更多地集中在MetS中的高血糖与肥胖因素上[26-29]。为了深入了解代谢因素是否促进了HCC的发生,我们将高血压病、2型糖尿病、BMI和血脂水平纳入多因素Cox回归分析。分析结果显示,高密度脂蛋白降低、低密度脂蛋白升高是肝癌发生的独立危险因素,甘油三酯升高为肝癌发生的保护因素。高血压病仍然是发生HCC 的一个重要危险因素。虽然近期多数研究表明糖尿病与CHB患者发生HCC的风险相关,但在我们的研究中,患有2型糖尿病这一因素在单因素及多因素分析中均未显示出显著性差异。这种差异可能是由于样本量有限所致,因此仍需要进一步的研究来验证这一发现。总之,尽管已有证据表明代谢因素可能参与HCC的发生,但仍需要更多的研究来全面评估这些代谢因素是否共同作用于HCC的发生和发展过程。

此外,接受RASIs治疗的CHB-Cir合并EH患者似乎是发生HCC的保护因素。在病因学上,HCC通常由肝细胞炎症反应和肝组织纤维化逐渐发展而来,而血管紧张素II(AngII)/AT1受体轴在肝硬化的病理生理学中起着至关重要的作用。RASIs能够延缓纤维化进程、改善肝功能,并有助于改善预后[30]。使用RASIs 的HCC患者具有较低的复发风险和较长的生存期[31]。本研究考虑到临床实践中肝硬化患者利尿剂应用的主要目的在于处理腹腔积液而非控制血压,故在高血压用药分组中将利尿剂治疗与未治疗分为一组,应用logistic 回归分析发现相较于应用RASIs 药物治疗,非RASIs 药物治疗及未治疗/利尿剂治疗与肝癌发生显著相关。由此可以推断,合并EH的CHB-Cir患者使用RASIs可能会获得更好的临床结局。

本研究有以下亮点:立足于中国慢性HBV感染者病程长,已进展为CHB-Cir患者较多的现状,把研究对象聚焦于HCC高发的CHB-Cir高危人群,调整混杂因素的影响后分析高血压病是否协同CHB-Cir 促进HCC的发生,为HCC的早期干预研究提供了循证医学依据。本研究也存在一些局限性,本研究的研究对象均为经过抗病毒治疗的CHB-Cir 患者,观察HBVDNA定量数据为右偏分布,但应用既往研究中HBVDNA20 000 IU/mL[17]作为二分类变量的截止点,以至于HBV-DNAgt;20 000 IU/mL这一因素在单因素分析中未能显示出显著性差异。本研究为单中心回顾性研究,样本量较小,未评估高血压分级、肾功能、肝脏超声数据等一些细节,这也限制了进一步的分析,尚需纳入相关因素展开多中心、大样本的研究从而进行验证。

综上所述,EH与CHB-Cir预后不良有关,男性、肝癌家族史、甲胎蛋白升高、谷胱甘肽还原酶升高、高密度脂蛋白下降、低密度脂蛋白升高与肝癌发生显著相关,EH组特征中,高血压治疗方案与肝癌发生显著相关。这些发现证实了CHB-Cir患者高血压病管理的重要性。EH影响HCC发展的确切机制仍有待进一步研究。