近百年书法三代论

作者简介:徐建融,上海大学上海美术学院教授,博士生导师,上海市第九届、十届政协委员,享受国务院专家津贴,研究方向为中国美术史与国学艺术。

摘 要 本文将近百年的书法分成三代,分别从三代不同的文化背景来分析相应时代书家的书法功力以及才情、器识和书法成就;尤对近三十年来行政化的评比机制对书法生态的意义提出个人的看法。

关键词 近百年书法;“第一口奶”;功力;才情;器识;评奖

Abstract: This article divides nearly one-hundred-year of calligraphy into three generations, analyzing the skills, talents, recognition, and achievements of calligraphers from different cultural backgrounds of each generation. And the author would like to express opinions on the significance of the administrative evaluation mechanism for calligraphy ecology in the past 30 years.

Keywords: calligraphy in the past century; the first sip of milk; skill; talent; recognition; award evaluation

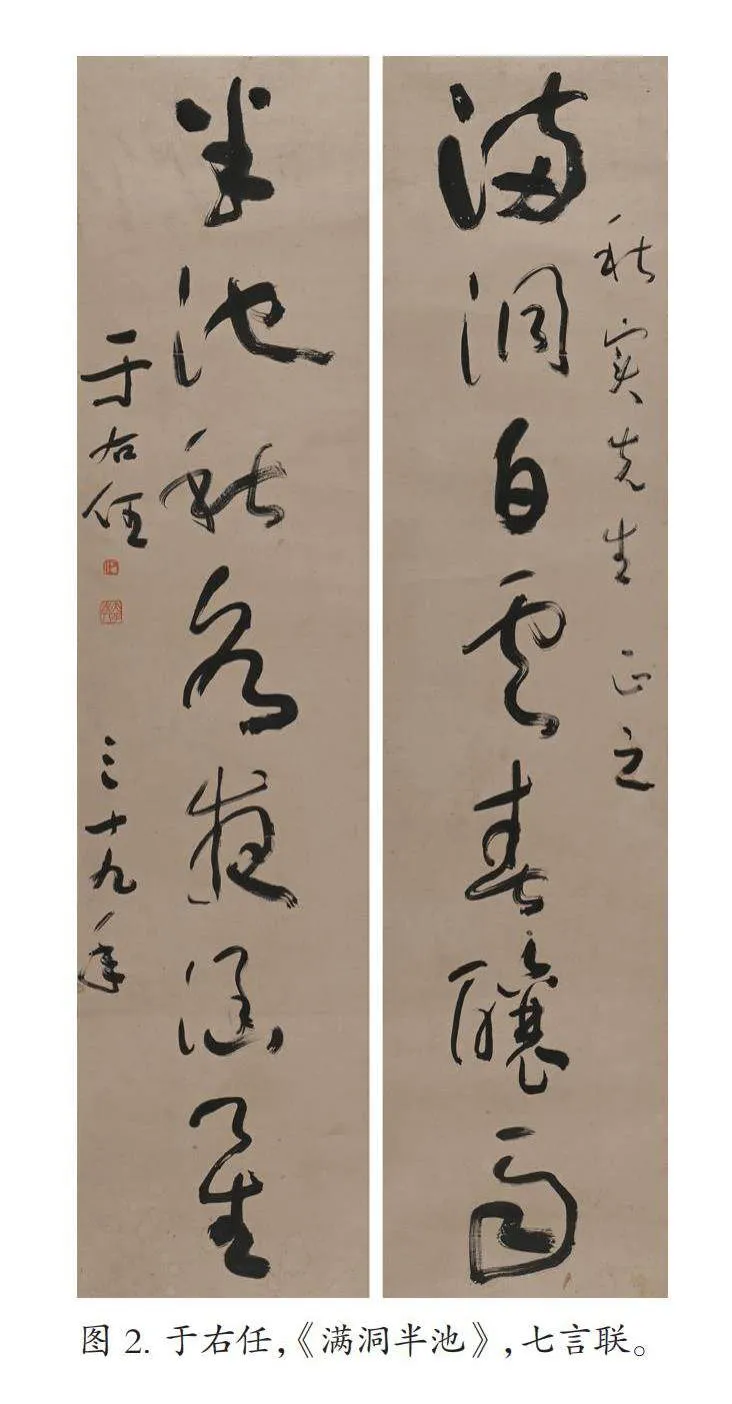

本文所论“近百年书法”,精确的时间范围是1911年至今的110多年。笔者把活跃在这个时间段里的书家分成三代,第一代为1930年之前的出生者,包括吴昌硕、于右任、启功等;第二代为1940—1960年间的出生者,也就是笔者这一代;第三代为1970年之后的出生者。至于1930—1940年间出生者,根据不同的情况,或归于第一代,或归于第二代;同样,1960—1970年间的出生者,抑或归于第二代,或归于第三代。

这样的分代,并不着眼于辈分,而着眼于各家所处的客观文化背景,尤其是15—25岁时期书法、文化学习的背景。至于辈分,除了第二代基本上为同一辈,第一代中可以分出两辈以上,第三代中也可以分出两辈。

我们知道,书法家的成就,除了个人的天赋及勤奋因素之外,客观背景的因素也非常重要,这就是内因和外因的关系。在同样的客观条件下,起决定作用的是主观依据,如都在合适的温度中,天鹅蛋孵出的是天鹅,鸡蛋孵出的是小鸡,鹌鹑蛋孵出的是鹌鹑,卵石则什么也孵不出。而在不同的客观条件下,主观依据的作用就显得无助,如温度不合适,天鹅蛋与卵石一样孵不出任何东西,鹌鹑蛋倒可以孵出鹌鹑来。而上述三个时代的文化背景截然不同,造就了近百年三代书家不同的艺术成就,包括书品和人品、硬实力和软实力。

我们看第一代书家,他们15—25岁时的书法、文化学习背景是晚清、民国的教育。其根本的基础,是传统的经、史、子、集。后来虽然有了新式学堂的教育,但同样保留着传统的内容。如鲁迅在“三味书屋”的私塾中学的是之乎者也的“孔乙己”,后来到南京“雷电学堂”学习物理,依然有《春秋》的课程。书法的学习,从描红开始,进而到黄自元的“间架结构”、童星录和成一心的“星录小楷”“一心小楷”——这是15岁前的“写字”;真正要学书法了,则有正书局等出版社的各种历代经典碑帖的影印本供其选择。

陆俨少先生多次讲过,书画的学习(文化的学习亦然),“吃好第一口奶”最为重要,吃好了,终身受益;吃不好,即使今后再补也是作用不大的。他还讲到,人的身体发育,“第一口”的最佳时间在5—15岁;而精神、文化的发育,“第一口”的最佳时间则在15—25岁。

正因为此,第一代的书家高手如云,大师辈出,包括自然科学家如熊庆来、胡先骕、苏步青……也无不写得一手好字。从他们的信札中,更可以看到他们写得一手好文言、好诗词!就是三家村的账房先生所写的田契、借条、诉状……也是何等的笔精墨妙啊!

第二代的书家,我们15—25岁时的书法、文化学习,是新中国的教育背景,“封、资、修”的内容全部被废弃;就连数学课的教学,也是地主剥削农民的演算题。书法则仅有欧阳询的《九成宫》、褚遂良的《孟法师》、颜真卿的《多宝塔》、柳公权的《玄秘塔》、赵孟頫的《胆巴碑》加上汉代的《曹全碑》6种“奶品”,而且全都是打乱了文章次序、修饰了笔画痕迹而近乎“美术字”的印本。这一代书家,虽也有通过自己的努力,刻苦学习传统的文化,寻觅《书法大成》等民国的范本者,但大势所趋,毕竟所得有限。笔者虽不是书家,只是书法的爱好者,但年龄段正属第二代,前亲近过不少第一代,后接触到不少第三代,自以为第二代书家是近百年三代书家中最没有成就的——当然这是从大体而言,个别还是相当不错的。我们看20世纪80年代,当时第三代还没有成长起来,好几届全国书法大展,参加者无非第一代和第二代。第一代的参展作品不论,第二代的参展作品实在只是街道水平啊!至于论文言诗词、经史子集的软实力,更是这一代的弱项。这一代的书家包括大名家,多有写错别字、弄不清繁简体的,不是他笨,而是客观条件的限制,即使是“龙种”也孵成了“跳蚤”。我们不能苛求他、嘲笑他、攻讦他,而应该同情他、原谅他、包容他。当然,作为当事人,不能自己原谅自己。至少就我而言,是始终“行己有耻”的。

第三代的书家,他们15—25岁时的书法、文化学习,正当改革开放的“新时期”,解放了思想,打破了禁区,古今中外各种经典碑帖、文献,他们可以全部看到,随意选择。1978年以后,年轻人对学习文化如饥似渴,早上6点便到新华书店排队买书。我当时的志向是出一本买一本,到1982年之后,实在堆不下也看不完了,才中断了这一“痴心妄想”。此外,还有法国19世纪农村画展、二玄社的书画经典高仿品,等等。第二代中的有些名家竟对之失声痛哭:“我们当时怎么没有看到这些东西啊?”可惜如陆俨少先生所说,既已发育定型,龙种孵成了跳蚤,再怎样“恶补”,跳蚤也变不回龙去了。然而,第三代的书家吃“第一口奶”却正当其时,所以他们的艺术得以突飞猛进地成长。到20世纪末,赫然显露出大师的苗子,而且不是一两个,而是如第一代书家那样的“如云”“辈出”!我当时还在《书法》杂志上专门写过一篇文章《书画界的七○后现象》[1],为之感到震惊并给予高度评价。因为,他们所吃“第一口奶”的丰富且优质,远胜于第一代书家!书法的振兴,完全有可能由这一代来实现。试想,论印刷品,今天的出版物岂是当年的有正书局珂罗版、照相版可同日而语?今天国内外博物馆陈列的历代书法名作,又岂是第一代书家所能梦见?就是王羲之、颜真卿、苏东坡、董其昌,论吃“第一口奶”的丰富优质,也是远远不如第三代的!再加上之前的历代书家,都各有专职的工作,书法作为他们的“余事”,每天花在上面的时间不可能超过3小时,而第三代书家则是每天至少有8小时花在书法的思考、练习上!所以,他们就有充分的理由自信:“我们已经超越了古人!”事实上也正是如此,第三代的书家,除非资质实在低劣,他们的功力确实已经超越古人。就像今天的航天科学家,他们的创造发明肯定超越了包括钱学森在内的“两弹一星”元勋一样;我们所读过的书,也肯定超越了孔子、苏东坡。试想,像神舟飞船、北斗导航……“钱学森”们怎么弄得出来呢?但是,能否认为,年轻科学家的成就也超越了“钱学森”们,我们的文化成就也超越了“孔子”“苏东坡”们呢?同样,从2000年到今天,又是20多年过去,我当初所看好有可能成为“大师”的那些第三代书家,基本上已经没有成为大师的可能,即使他们的功力超越了古人,但成就永远不可能超越古人,而一定望尘莫及于古人!

原因何在呢?这使我想起了陆俨少先生当年所说的又一句话:“三分画画,三分书法,四分读书。”这是对画家讲的,如果是书家,则是“三分书法,七分读书”!他说,读书,对提升书法、画画的功力几乎毫无帮助,要想提升书画的功力,便是书画范本的“吃好第一口奶”。但是,书画成就的大小不只在功力的深浅,更在境界的高下。而境界的高下,一定归结到读书的多少,包括读什么书,尤其是读得通不通。

不言而喻,那些因吃好了书画范本“第一口奶”而具备了超越古人深厚功力的“70后”书家,之所以没有可能在成就上超越古人,根本原因正在于没有好好读书。有鉴于此,同属于第三代的“80后”“90后”书家,有不少开始用功于读书,能写得一手好文言、好诗词,简直可以媲美第一代书家!

对这些年轻人,我当然非常看好,但同时反复提醒他们:读书,不仅在性灵派的诗文,更在经史。诗文所涵养的仅仅是书画家的才情,使作品的境界有“韵”;而经史所涵养的却是书画家的器识,使作品的境界有“气”!我们看郑板桥的书法,初看,太好了,太有灵气、太有鲜头了。而看张宗祥的书法,初看,太一般了,平平无奇,仅止于规矩而已。进而深入地看,郑板桥的太没看头了,张宗祥的却越看越有味。为什么呢?便是因为郑板桥虽才情横溢,器识却是颇有欠缺的;张宗祥的才情虽平平,但经史的修养使他的器识远过常人。宋刘挚训子孙有云:“士当以器识为先,一号为文人,便不足观。”[2]正是强调无论做人的境界还是艺术的境界,器识的重要性更在才情之上。

有功力而不读书,则作品的境界乏气韵。

有功力而读诗文,则作品的境界有韵而乏气。

有功力而读诗文更读经史,则作品的境界有气韵。

当然,还有读通读不通的问题,这里不做分析。

再从王国维等论“一代有一代之文学”,所谓楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清传奇,诗文涵养才情所讲的是“智者乐水”的灵活变化;而欧阳修说“六经非一世之书,其将与天地无终极而存也”[3],所以经史涵养器识所讲的是“仁者乐山”的坚定不移。作为优秀kslbDrp2TjToYNFnEipKPQ==传统文化的接力者,书家的读书,怎么能不读四书五经、二十四史呢?不仅唐宋的书家,近百年的第一代书家中,就我所亲近过的如谢稚柳、启功、蒋维崧等先生,哪一个不是对四书五经如数家珍呢?

有些小青年对我说,自己开始看《十三经注疏》了,但看不懂,怎么办?我首先高度肯定他,说这很不容易,将来一定会有出息的。其次提醒他,经史的《注疏》当然可以看,但不可沉溺,苏辙早就说过:“传疏之学横放于天下,圣人之说益以不明。”[4]再次告诫他,“知之为知之,不知为不知”[5],千万不要钻牛角尖。乾嘉学派的“板凳要坐十年冷,文章不写半句空”,韩愈欧阳修的“板凳何须半天冷,出门无处不文章”,各有利弊;从“通”的要求,我更主张用韩、欧的方法来读经史,而不主张用乾嘉的方法来读经史。

读诗文,第三代中业已有不少书家取得了可观的成绩;读经史,第三代中尚未形成风气,虽有少数人开始了,但尚未有成绩。而即使努力去做,书法的前途仍未必是光明的。

吃好了“第一口奶”有了足够的功力,读了诗文涵养了足够的才情,进而再读了经史涵养了足够的器识,为什么前途仍未必光明呢?

这便是今天的书坛,有一个越来越成熟且固化的行政化的评比机制——包括评奖(国展奖、百杰奖、双馨奖、兰亭奖之类)、评职称(副教授、教授、博导之类)、评职务(各级书协的理事、副主席、主席之类),还有“重大课题”“核心期刊”等等。

我多次讲到,要想破坏任一类型文化的繁荣、发展,最好的办法绝不是打击它,而是“支持”它、“鼓励”它;具体的做法,就是给它设立一个“评比”的机制,用以破坏该类型文化人的心态——把他们的上进心,由“学术心”引导到“名利心”上去。

过去,潘天寿先生反复讲过:“名利之心,不应不死,学术之心,不应不活。”[6]“学术心”正是文化繁荣、发展的基本保证。“名利心”一旦大炽,而且是持续地大炽,“学术心”就不是不活的问题,而是肯定彻底地死去,文化必然败坏。

这个评比的激励机制,又有民间的、非体制的和行政的、体制化的分别。相对而言,民国之前,民间自发的文艺评比,如豫园书画善会也好,“初唐四杰”也好,“四大名旦”也好,其于文化的影响利害参半。如“初唐四杰”所评出的四家次序是王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王,这便引起了杨炯的不满,公开表示“吾愧在卢前,耻居王后”,实在是自居第一不甘第二,致使互相之间的关系弄得很糟。“四大名旦”的排序,梅兰芳第一当然没有异议,但为了争唱《四五花洞》的第二句,竟有人弄到大打出手!

进入新中国之后,直到20世纪末,虽然实行了行政化的文艺评比机制,但它是没有“利”的,没有“利”当然也就没有害。而且次数也不多,几年一次。当时,美协也好,后来的书协也好,美展的评比也好,连环画的评比也好……谁当主席、谁当副主席,没有人争;谁得一等奖、谁不得奖,也没人当一回事。当上了主席、得到了一等奖,大家都尊重他,而绝对没人攻击他,过了几年也就把他忘了。当不上、得不到,大家也不会看不起他,只要你真有本领,即使50年后仍为大家所敬重。

又进入20世纪末,尤以进入21世纪为甚,各种行政化的评比不再是无“利”的,而是有极大的“利”的,包括有形的和无形的;也不再像以前几年间偶一为之,而是每年有各种不同名目的十几次之多!获奖者的人数也越来越多!像“德艺双馨”之类的获奖者,每年有百家之众!“大师”级的人物,一年一次,每次10人!为了在评比中胜出,书法家们不择手段的同时又择一切手段,甚至动用了非文化、非书法而行政级别更高的力量介入!而功力、才情,便成了他们竞争的资本。至于器识也即德行,需要读经史来涵养。但他们哪里还有时间去读啊?即使读了,本来是用它来消弭自己的名利心的,但在行政评比机制巨大的利益诱惑下,它不仅不能消弭名利心,反而可能被用来加强自己名利的竞争力!

所以,论吃好了“第一口奶”,第三代书家的功力深厚,已经超越古人;论读书的修养,单论诗文,第三代书家中不乏才情风雅者,已经不输古人;而论经史,第三代中罕有好好读过的,即使有读过的,也乏有用它来涵养器识的,而一定被用来加强名利心、竞争力。

就像第二代的书家,不可能摆脱吃不好“第一口奶”的文化背景一样,第三代的书家,当然也是不可能摆脱“行政化评比机制”的文化背景的。没有评比机制,读经史可以涵养器识德行即“学术心”;有了评比,而且是行政化的评比机制,即使读了经史也抵御不了“名利心”的诱惑。

俗话说:文无第一,武无第二。这是就现实中人而言,同时代的文艺家,无法评比谁第一、谁第二……而同时代的运动员,却可以评比出冠军、亚军……例如,高适、李白、杜甫、岑参并世时,是不能评出孰优孰次的;而吕布、关羽、华雄、张飞并世时,吕布的武功天下第一。但就历史中人而言,恰恰文无第二、武无第一。历史上的诗人,个人认为杜甫肯定居首,陆游肯定不如杜,赵翼就更自郐而下;而历史上的武士,项羽、关羽、秦琼谁的武功最高呢?这就是为什么武功、体育可以就并世的人来评比高低,而文艺不可就并世的人来分别上下;为什么文艺必须“待五百年后至少五十年后人论定”,而武艺不可“待五百年后人论定”,必须当场决胜负的原因。民间自发的文艺评比,虽然利害参半,但大家都知道这只是“弄个好玩”,不当真,所以即使有害也危害不大;而行政机制的评比就不是玩玩了,而是人人都把它当真,其破坏文化繁荣、发展的意义不言而喻。从这一点看,吴冠中当年提出“取消美协”是完全有道理的。

过去,我写过一篇文章《两个桃子的血案》。按理,武功的高下不可能在“评比”中发生血案,只要公孙接、田开疆、古冶子分别述说自己的功劳,然后由判官判定各人的功大、功次、功小,相信公孙接不得桃,也是心服口服的。但晏子却采用了文艺的评比方法,在没有评出大小的情况下有功即得桃,致使古冶子功最大而不得桃,最后弄到三人都自杀了。用文艺的评比方法评比武艺的武无第二,尚且对武艺的破坏作用如此;用文艺的评比方法评比文艺的文无第一,对文艺的破坏作用更大十倍!

当然,也并不一定非取消美协、书协,取消评比不可。只要取消美协、书协的行政化,取消评比机制的行政化,那么,美协、书协作为服务性的民间团体,还是有助于书画家的切磋交流的;评比、评奖,也是有助于推动艺术的群观性和艺术家的上进心的。但问题是,这是根本做不到的。

撇开主观的依据,纵观近百年三代书家的客观条件和个人成就:

第一代,有丰富而优质的“第一口奶”吃,所以造就了他们深厚的功力。有经、史、子、集的传统文化可学,所以有诗文涵养他们风雅的才情,由经史涵养他们高远的器识。没有行政化的评比机制,所以又有器识涵养他们的“学术心”、消弭了他们的“名利心”。

第二代,没有丰富而优质的“第一口奶”吃,所以普遍功力薄弱。没有经、史、子、集的传统文化可学,所以没有诗文涵养他们风雅的才情,也没有经史涵养他们高远的器识。后来遇到了行政化的评比机制,所以没有器识刺激他们的“名利心”、消弭了他们一度的“学术心”。

第三代,有更丰富而优质的“第一口奶”吃,所以造就了他们深厚的功力简直“超越古人”。有经、史、子、集的传统文化可学但不去学,所以无诗文涵养风雅的才情,更无经史涵养高远的器识。这一代中的更年轻者,开始致力于以诗文涵养才情,但仍乏以经史涵养器识者。行政化的评比机制大盛,所以又没有器识刺激他们的“名利心”、消弭了他们或许根本就不曾有过的“学术心”。

“德成为上,艺成为下”“先器识,后文艺”,所强调的都是“德”,是“器识”;“一号为文人,便不足观”“(文艺)不足恃,穷一世心力于文字间者皆可悲”,所强调的都是文艺。所以传统的文艺包括书法,直至近百年的第一代,郁郁乎盛。

“德艺双馨”,强调的是本应“上”的“德”和本应“下”的“艺”的并重齐举、不分轩轾,实质上便是轻“德”而重“艺”。所以今天的文艺包括书法,无论怎样地“超越古人”,由于缺少道德的承载——而且即使有道德的承载——在评奖的名利压力诱惑下,这个与“艺”同等的“德”也一定土崩瓦解。

社会的力量是最强大的,任何个人的力量都不可能抗拒它。就像第二代,只能面对、接受而不能抗拒没有丰富优质的“第一口奶”一样,第三代包括更下一代,又怎么能抗拒越来越多个“桃子”的行政化评比机制呢?社会的力量可以把没有丰富优质的“第一口奶”,改变为提供出更丰富优质的“第一口奶”,但绝对不可能改变越来越稳定成熟的行政化评比机制。

我们看第一代书家中,那么多的名家、大师,有几个在生前得到过什么大奖的?陆维钊、启功等先生直到晚年才评上教授。而第二代、第三代的书家,几乎人人都得到过大奖,人人都是教授,人人都是大师!如此这般的书法大繁荣、大发展,窃以为实在不是书法的福音。

[1]徐建融:《书画界的七○后现象》,《书法》2007年第11期,第23—25页。

[2][元]脱脱等:《宋史·刘挚传》,见顾炎武《日知录集释》,中华书局,2020年版,第977页。

[3][北宋]欧阳修:《廖氏文集序》,载吴小林《唐宋八大家文鉴赏辞典》,上海辞书出版社,2021,第597页。

[4][北宋]苏辙:《上两制诸公书》,载何新所注释《唐宋名家文集:苏辙集》,中州古籍出版社,2010,第48页。

[5]《论语·为政》,载杨伯峻译注《论语译注》,中华书局,1980,第19页。

[6]潘天寿:《听天阁画谈随笔》,载潘公凯:《潘天寿谈艺录》,浙江人民美术出版社,1985,第56页。