书法是中国哲学思想的呈现

本文系国家社会科学基金重大项目“中国汉字书法美学理论体系建构研究”(项目编号:22&ZD049)和国家社会科学基金艺术学重点项目“中国书法美学通史(四卷本)”(项目编号:21AF008)的阶段性成果。

作者简介:崔树强,北京大学美学与美育研究中心研究员、华东师范大学美术学院教授,研究方向为书法美学、书法史论。

摘 要 作为中国独有的艺术形式,书法不仅与汉字实用书写相形相依,而且与中国传统哲学之间有着内在的、深刻的同构性。书法的创作原理和审美观念中蕴含着独特的中国文化精神和东方智慧。本文从书法与儒家哲学、周易哲学两个方面出发探讨和梳理中国哲学如何渗透和影响中国书法,并对书法的本质、创作、鉴赏、批评以及书法家个人心性修养和人格完善所产生的深刻影响,试图发掘中国书法中所呈现的中国人独特的人文价值。

关键词 书法;儒家;周易; 中国传统哲学

Abstract: As a unique art form in China, calligraphy is not only closely related to the practical writing of Chinese characters, but also has an inherent and profound structural similarity with traditional Chinese philosophy. The creation principles and aesthetic concepts of calligraphy contain unique Chinese cultural spirit and Eastern wisdom. This paper explores and elucidates how Chinese philosophy has permeated and influenced Chinese calligraphy from the perspectives of Confucian philosophy and the philosophy of the Book of Changes. It tries to uncover the unique humanistic values presented by Chinese calligraphy.

Keywords: calligraphy; Confucianism; the Book of Changes; traditional Chinese philosophy

在中华文明中,汉字书写具有鲜明的“尚文”和“雅化”特征,它所具有的人性的温度和精神的高度对维系中华五千年文明没有发生重大断裂起到了积极作用。但是近代以来,中国积贫积弱,追求西化和批评传统曾是学术界和文化界的主流观点。当中国在19世纪中期被动地卷入西方主导的“现代性”的历史潮流之后,在过去的一个多世纪里,中国各个艺术门类或多或少地受到西方艺术和文化精神的影响,比如素描对于中国绘画的影响等。

相比较而言,由于西方没有书法,中国书法受到外来文化的影响较小。正因为如此,在面对西方“现代性”潮流下中国文化的局部失语,通过梳理书法与中国哲学思想和文化精神之间的深层关联来重塑中国话语体系,不失为一个有效的途径。这就需要摆脱西方中心的思维习惯,回到中国书法审美的原境,发掘其中东方的人文价值和哲学思想。

中华五千年文明有其对应的文化思想和思维习惯,这正是其民族传统资源和活力所在。所以,对于汉字与书法的审美进行研究,必须要立足中国文化特色,以更为开阔的视野和中国汉字书法自身的独特经验,重新揭示和解释其精神品格和人文情怀。它是中国人独特的哲学观和人文精神的反映,也是其他文化体系难以取代和遮蔽的。回到中国书法审美的本体,不仅是学术的正本清源,也彰显了中华民族的文化自信和精神力量。

一、逆与涩:书法与儒家哲学

要说最能代表儒家精神的书法家,莫过于唐代的颜真卿了。前人喜欢比喻颜书如“盛德君子”,允为的论。在颜真卿看来,文以载道,书亦载道。其实,这种观念也是颜氏家族的传统。颜氏以儒雅传家,颜真卿五世祖颜之推在《颜氏家训》中就十分重视研习法书,且功夫颇至。后代子孙也多探讨小学,留心翰墨,为立家明训,莫不克遵是守,步趋惟谨。但他们更重视书写的适用记事功能、实用功能、载道功能。在颜真卿传世的作品中,以楷书为多,而且书写内容大多是经世致用的文字。颜真卿的书法,尤其是楷书,稳实而端庄,便于题署书丹,书写大字,很适合官场文书的应用。颜书在宋代最受珍重,其流传之广、摹学之众,空前未有。其书风在儒学大显、理学昌明的宋代受到大力倡扬,“士俗皆学颜书”[1],并使颜书成为后来印刷术中“宋体”的蓝本,这一点,有着深刻的思想方面的原因。

与颜真卿齐名的柳公权,其书法风格充分体现出儒家思想所重视的“礼”的精神。礼的精神,就是一种秩序的精神。礼的秩序,是一个旧的秩序。在春秋末期,一种新的秩序随着旧秩序的崩溃逐渐开始酝酿,这就是法的精神。礼的精神是分别,法的精神是齐同,但是,作为社会的一种秩序性和规约性的力量,它们又有着共同的特质。先秦有“礼法之争”,意在指出礼治和法治之间的不同。但是,它们之间并非有着不可逾越的鸿沟,礼和法之间,具有着某种共同的气质和特征。这种由礼到法之间贯通性的文化特征,在书法风格的表现里,柳公权是较好的例证。

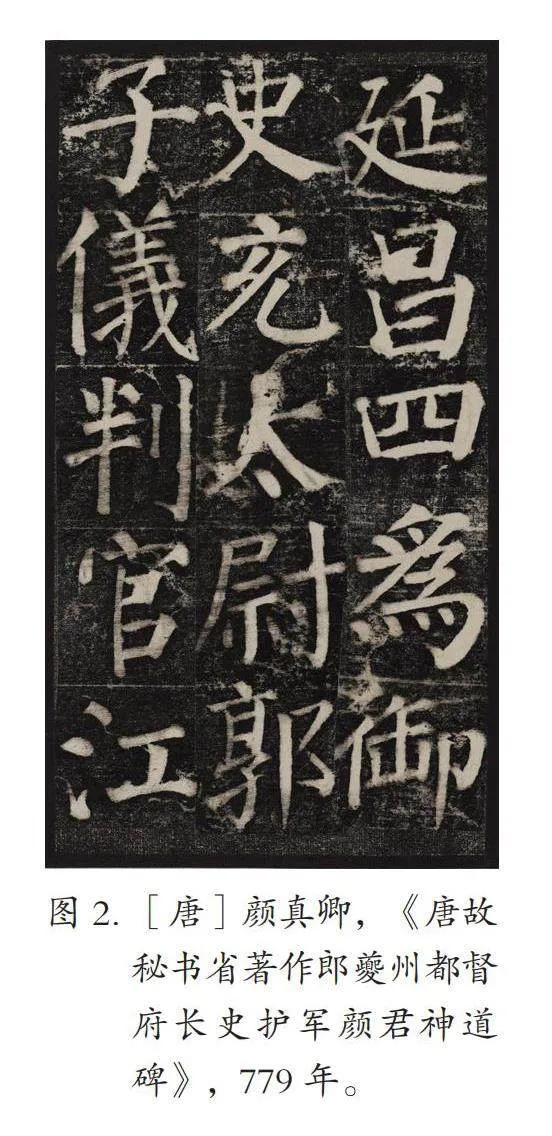

很多论者指出,柳公权的书法(图1),本出于颜真卿,后世往往将“颜柳”并称,即所谓“颜筋柳骨”,也就是说,柳公权的书法气质,实际上秉承了基本的儒家精神。只不过,颜书更雍容、更宽博、更雄厚,有一种“宰相气”,颜体楷书总是以一种外拓的结构,撑满一个秩序化的空间,包容和涵摄着一切(图2)。而柳公权则不完全相同,他的楷书更紧峭、更劲健、更森挺,有一种耿介特立、不容侵犯的威严感,因而有一种“将军气”。在柳公权的思想里,有着深入骨髓的儒家经世济政的意识。他匡益时政,正直敢言,入仕之初,即有“笔谏”之说,所谓“用笔在心,心正则笔正”[2]。后来,他在中书舍人任上,唐文宗穿了多次洗涤的衣服上朝,众臣皆赞咏皇帝之俭德,独柳公权批评文宗“人主当进贤良,退不肖,纳谏诤,明赏罚。服浣濯之衣,乃小节耳”[3]。众臣为之战栗,柳公权则辞气不可夺,文宗赞赏他“言事有诤臣风采”。柳公权身处晚唐世风衰颓之时,但其书法中有峭峻风骨,更加显得卓然不群。前人尝以“唐尚法”来概括整个唐代书法,这是失之偏颇的。但是,用“法”字概括柳公权的楷书,可谓一语中的。柳公权的楷书,既有颜真卿的端庄平正,又有欧阳询的刚劲不挠、峭劲奇险,如刀劈斧削一般,有“正人执法,面折廷诤之风”[4]。柳公权的楷书,下笔是果断的、刚狠的、直截的,结构是方正的、整齐的、谨严的。可以说,它是法度的极致。在它的结构法则中,包含了礼的秩序精神;而在它的用笔态度上,又蕴含了法的齐一的精神。

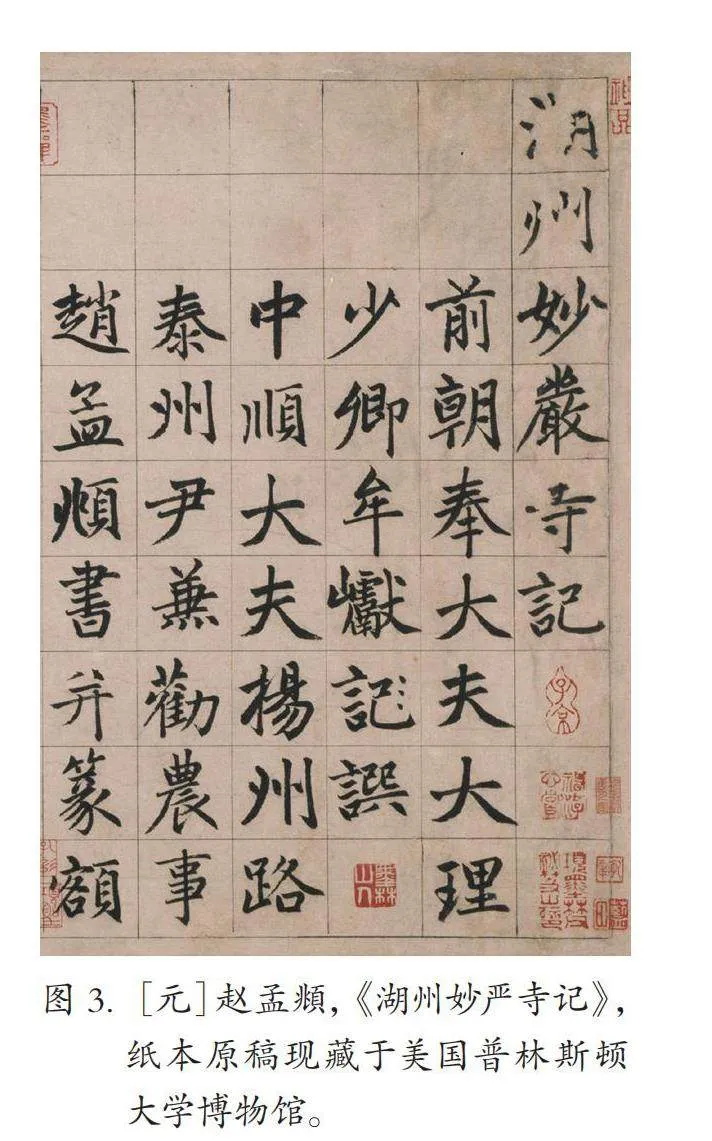

关于书法的技法,常常会讲到两种笔法,即顺锋和逆锋,或者顺笔与逆笔。顺,一般会被理解为顺从和服帖,在用笔中必须转侧圆顺,虚和内敛,要使我顺笔性,笔随我势,两相得,则两相融,而字之妙处从此出矣。但是,一味地平顺,又会缺乏活力和朝气,就像包世臣讥讽赵孟頫书法专用平顺,一点一画,一字一行,排次顶接而成,“如市人入隘巷,鱼贯徐行,而争先竞后之色,人人见面”[5]。逆,则是一种抢锋、顿挫、迟涩。包世臣说,逆法就是往内收,横画不能顺笔平过,要使笔管向左,斜行着稍偃其笔取逆势,使笔尖着纸即逆,而毫不得不平铺于纸上矣。作字有顺逆,周星莲说:“字有解数,大旨在逆。逆则紧,逆则劲。缩者伸之势,郁者畅之机。”[6]逆笔,笔管须向左后稍偃,自能逆入平出,卷毫而行。在康有为等晚清碑学家看来,“顺”的笔法,不能万毫齐力,“逆”的笔法,才能使线条内部鼓荡着强烈的生命活力。刘熙载说:“要使笔锋无处不到,须用‘逆’字诀。”[7]

另一方面,逆和顺,实际上折射出了儒道两家不同的人生态度。顺逆的笔法,就是这两种文化精神对书法沾溉后,在笔法上的体现。道家精神是顺应世界,委运任化,是柔的哲学,是无己的哲学;儒家则是推己及人,改造世界,是刚的哲学,是有己的哲学。儒家总是要抱着一个东西,讲“四个坚持”;道家则是应时而变,与时俱进。儒家是在塑造一个世界,或者说用一个标准去改变世界;道家则是呈现一个自然的生命与世界。儒家推己及人,道家舍己为人。如果用一个字来概括,道家是“顺”,儒家是“逆”。

总的来说,“逆”的笔法,是全神贯注,眼睛盯着一处;而“顺”的笔法,是虚静为本,心灵被打扫得干干净净,无益亦无损,既不断鹤,也不续凫。“逆”的笔法,是时刻提醒书写者,有一个“自己”在,有一个大大的“我”在,始终有一个无所不能的“大人”的影子;“顺”的笔法,则是“舍己而以物为法者也”[8],没有自己,是“洁其宫”,也就是去除自己主观的想法和各种坚持执着。“虚者,无藏也”,去除一切偏见、主见、成见,去除一切固执、坚持、执着,唯其如此,世界真相才能显现。但“顺”的笔法,并不是拖泥带水,也不是瞻前顾后,而是无泥无水,无前无后,前不见古人,后不见来者。这时,“顺”的哲学才能奠定起坚实的基础。

而与逆相关联的,就是“涩”。涩的笔法,是由汉代蔡邕首先提出来的。他说:“书有二法:一曰‘疾’,二曰‘涩’,得‘疾涩’二法,书妙尽矣。”[9]疾和涩由此成为一对重要的书法技法和审美范畴。疾涩与快慢有关,但不是单纯的快慢。快慢容易做到,疾涩却不容易做到。涩,主要是强调在行笔过程中的意志力的问题。笪重光说:“欲知多力,观其使运中途。”[10]一般人写字,只关注到笔画的两端起收之处的形质,这些有形的地方容易被人关注到。但涩所强调的则是笔画行走过程之中的力量KVbIBXQMrYCas/Z5VjQ0AA==感,一种由厚度、充实、饱满所带来的精神力量。这种雄厚恣肆令人不可企及之处,就是包世臣所提出的“中实”的概念。与之相反,就是“中怯”,古人说的蜂腰、鹤膝之病,就是针对“中截空怯”而言的。涩的笔法则不然,涩是积点成线,要使线条留得住,才能使线条绵厚有力。其实,涩的笔法所体现的,正是儒家的那种“知其不可而为之”的态度,一种不怕困难、不怕牺牲、勇往直前、愈挫愈奋、愈战愈勇的精神。涩的笔法,写出来的就是这种精神劲、精气神。它是一种刚毅的、舍我其谁的、“吾曹不出,如苍生何”(梁漱溟语)的人生态度,是一种“铁肩担道义”的改造世界的责任感、使命感和创作主体勃发的生命力量和激情。晚清康有为等人在倡导碑学的过程中,特别强调这种“涩”的笔法的重要性,其本质上是儒家精神的重新激活和发扬。

二、简与神:书法与周易哲学

黑格尔曾经说过,中国是特殊的东方,中国书法最鲜明地体现了中国文化的精神。这话是颇值得玩味的。书法作为中国文化精神的符号,其中的确渗透着深层的宇宙情调和浓郁的生命精神。自先秦以来,在中国人的宇宙观中,就一直把宇宙万物的生成变化,视为一个变动不居、周流六虚、生生不息的过程。中国人不大重视形质的存在、外在的形体,而更重视变动的过程、内在的流动,因为生命和世界本来就是一刻也不停地变化的,是新新不停的。

书法是中国的文化独创,与源自《周易》的独特思维方式和文化精神息息相关。“曲径通幽处,禅房花木深。”中国艺术的表达,往往不是采取直入的方式,而是喜欢“曲径”,一切外在的形迹都只是一个引子,引领人们通向那个意味无限丰美的性灵时空,而这一点,在书法中表现得最明显、最彻底。书法的表现形式,主要是汉字的点画结构和线条的回环往复,以及不被西方视为色彩的黑白两种最朴素的颜色。但是,它以最简的形式蕴含着最丰富的意味。所以,在中国的艺术形式中,书法最具有简练、纯粹、抽象的特征,也因此被视为最具有形而上意味的艺术形式。

中国书法的这种形式特征,不仅与汉字载体的特点有关,更重要的是,在思想根源上,它受到源自《周易》哲学的影响。《周易》中的言象互动系统,对于中国美学和艺术的最大意义,就在于易简的思想、用晦的思想。在《周易》中,作为卦画系统的象,和作为爻辞系统的言,二者之间,既有区别,又有联系,卦爻系统共同组合成为一个生命的模型。象者,像也,形上为道,形下为器,道器之间,既分又合。《周易》认为,言不尽意,必须立象以尽意。这里的“象”,不仅仅是比喻或象征而已,而是直接开启了中国美学以象为基础的“意象”范畴系统。它必然启迪着中国艺术家去扩大意象符号的意义空间,而这正是中国艺术意象理论的核心。

《易传·系辞上》说:“易简,而天下之理得矣。”[11]《周易》的卦爻符号极其有限,可谓易象“至简”,但是《周易》以有限的符号来表现无限的事理,以简驭繁,以至简蕴含至丰,以有限之象来涵摄无限之宇宙,这是《周易》最大的创作特色。汉字是对自然的抽象,中国书法以写字为手段,所以我们在书法中见不到任何具体的物象,只是一些点画线条。从物象到点画线条的转换,就是从自然之象到汉字之象再到书法之象的转换。《周易》的简易之道,被书法家发挥得淋漓尽致,自然造化的万千变化,经过书法家的慧眼一滤,立刻变成极富有表现力的线条。书法史上广为流传的锥画沙、印印泥、壁坼纹、屋漏痕、折钗股等等,都是这方面的显例。书法之所以具有巨大的涵摄力,就在于它以抽象简净的线条来概括天地万物的变化,将活泼的生命精神迹化,并流泻于字里行间。书法这种简净抽象的特征,不但没有降低其艺术表现力,反而使其成为中国艺术中最探幽发微的艺术。可以说,易卦既是汉字之源,也是书法之源。《周易》是中国哲学中简易思想的典范,中国书法则把这种简易精神,用艺术发挥到了极致。

王羲之说:“夫书者,玄妙之伎也。若非通人志士,学无及之。”[12]他说,书法有妙不可言之处,但这并不是鼓吹一种神秘主义。而是说,书法的“玄妙”之处在于,书法家要赋予点画线条以无尽的表现力,表现万千物象生动的意象。这些绝不仅仅靠笔冢墨池的刻苦功夫就能获得,更要靠灵心通透的启悟,具有这样颖悟素质的人,就是王羲之所说的“通人志士”。所以,卫夫人也说:“自非通灵感物,不可与谈斯道。”[13]张怀瓘在《文字论》中,也记载了王翰在与他论书时所说的一句话:“书道亦大玄妙。”[14]书道玄妙,通于大道。“道”就是变化,书法以简单至极的线条形式而与天地宇宙精神相通,“浑天地之窈冥,秘鬼神之变化”[15],从而成为宇宙大化流行不居的生命符号。

《易传·系辞上》说“阴阳不测之谓神”[16],“知变化之道者,其知神之所为乎?”[17]又说:“知幾其神乎!”[18]“幾”,是事物变化微小的兆头。要想把握不可捉摸的变化,就要知神通化,要对事物变化的过程了如指掌。天地间、人事中、家庭里、社会上,一切事件的发生,都是屈伸进退的过程,它和前后周围都有关系。从缘起的发动,就包含了将来可能的结果,这开始的发动就是“幾”,所谓“幾者,动之微”。幾,就在那有无之间,说无已有,说有尚无,还没有彰显出来,但是已经发动了。君子要“见幾而作”,在占卜中,最重要的是看“幾”;在兵法中,要相“”而动;在生活中,要见机行事,总之,关键是要把握住事情的机要和诀窍。只有把握到宇宙万物变化的规律,才可以说达到了“神”的境界。唯此,才能体味宇宙间“阴阳不测”辩证哲理。

“神”的概念,从哲学概念转化为美学概念之后,使得很多书法家把“神妙”作为最高的审美标准和追求的最高审美境界。王羲之说钟繇和张芝“用笔神妙,不可得而详悉”[19]。唐代李嗣真说王献之“神妙无方,可谓草圣”[20]。中国文化精神中(尤其是《周易》)那种重过程轻实体,重生长轻存在的观念,在书法中得到最好的表现。书法讲究力量、气势、运动、韵律,但是,这一切都是存在于生生不息的运动变化之中的。书写动作是一个完整的过程,书写的结果是一根若断若连的线迹,在静的线迹中,我们能看到q35SSa/98NPgSzsDJV45LmIziIiPlgVybzoivtK9IXY=动的过程的展开,即可见其“挥运之时”。于是,书法的美,就在线条流走的那种生生不息的运动变化之中表现出来了。书法不太强调一点一画的实体的形状,而是更重视组成一个字或一幅作品的各部分点画之间的关系,也就是不同点画之间的相互运动、相互作用的功能、关系、动态的过程。

中国书法的这种特征,为中国艺术在世界艺术史上奠定了罕可匹敌的高度。甚至是像建筑这样一种看起来偏于静止的艺术,由于受到了书法艺术精神的沾溉,都处处表现出在静中求动,被注入了一种舒展开阔、插翼飞动的力量和气势。在中国书法中,美并不在于形体的对称、形式的整齐,而在于在点画线条中所显示出来的运动力量和气势,以及在合规律又合目的的节奏和韵律中,所表现出来的一种对人的自我实现和自我肯定的价值。

《周易》的内容本不涉及书法,但是它启迪了中国书法家的艺术思维。《周易》谈的是人事社会、历史人生的变化,特别是其变化的瞬息万变和不可预测的性质。它的精神,暗合了中国书法运作的机理。对于高明的政治家、明了世事如灯火的智者而言,政治和人生就是一种艺术;而对于杰出的书法家而言,书法艺术就是一种人生。他们在把握和面对幾微要妙的变化时,常常具有极为相似的心灵体验。

[1]米芾:《书史》,载《中国书画全书》第二册,上海书画出版社,2009,第254页。

[2][后晋]刘昫等:《旧唐书》,卷一六五,第十三册,中华书局,1975,第4310页。

[3]同上书,第4311页。

[4][宋]朱长文:《续书断》,载华东师范大学古籍整理研究室选编校点《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014,第329页。

[5][清]包世臣:《艺舟双楫》,载华华东师范大学古籍整理研究室选编校点《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014,第665页。

[6][清]周星莲:《临池管见》,载华东师范大学古籍整理研究室选编校点《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014,第727页。

[7][清]刘熙载:《艺概》,载华东师范大学古籍整理研究室选编校点《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014,第709页。

[8][春秋]管仲:《管子》,李山、轩新丽译注,中华书局,2022,第633页。

[9] 转引自[元]郑枃、[元]刘有定:《衍极并注》,载华东师范大学古籍整理研究室选编校点《历代书法论文选》,上海书画出版社,2012,第424页。

[10][清]笪重光:《书筏》,载华东师范大学古籍整理研究室《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014,第562页。

[11]黄寿祺、张善文:《周易译注》,上海古籍出版社,2018,第688页。

[12](传)[东晋]王羲之:《书论》,载华东师范大学古籍整理研究室选编校点《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014,第28页。

[13](传)[晋]卫铄:《笔阵图》,载华东师范大学古籍整理研究室选编校点《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014,第21页。

[14][唐]张怀瓘:《文字论》,载华东师范大学古籍整理研究室选编校点《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014,第209页。

[15][唐]张怀瓘:《书断》,载华东师范大学古籍整理研究室选编校点《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014,第167页。

[16]黄寿祺、张善文:《周易译注》,上海古籍出版社,2018,第700页。

[17]同上书,第711页。

[18]同上书,第746页。

[19](传)[东晋]王羲之:《用笔赋》,载华东师范大学古籍整理研究室选编校点《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014,第36页。

[20][唐]李嗣真:《书后品》,载华东师范大学古籍整理研究室选编校点《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014,第136页。