赋能教育高质量发展的数字化教学实践共同体关键要素和运行机制

摘要:教育数字化转型是推动教育高质量发展的重要引擎,数字化教学实践共同体以推动数字技术教学深度融合创新为目标,在促进学校、区域教学与教研数字化实践与变革、教师专业发展等方面发挥了不可替代的作用。教育部自2018-2023年接连五年开展基于实践共同体的信息化教学应用模式形成和推广项目,力图找出支持实践共同体构成的关键要素,提炼出共同体能持续活动和发展的多样化机制。文章通过对G省三年培育后评选出的22个优秀信息化教学实践共同体进行剖析,综合使用扎根理论与共词聚类研究方法,找出优秀共同体构成的共有关键要素,归纳出他们各有特色的有效运行机制,包括三维多元的协同发展机制、共同体文化引领机制、系统的活动组织与参与机制、内外双驱的动力机制、多元评价机制等。提出的核心要素和运行机制将为以促进教学高质量发展为目标的各类教学实践共同体和各类教学教研团队提供有益借鉴。

关键词:教育高质量发展;教育数字化转型;实践共同体;教师专业发展;关键要素;运行机制

中图分类号:G434 文献标识码:A

* 本文系2022年度全国教育科学规划教育部重点课题“教育数字化战略行动中信息化教学应用实践共同体机制探索与发展策略”(课题批准号:DCA220452)研究成果。

一、引言

坚持把高质量发展作为各级各类教育的生命线,是加快建设教育强国的新要求。2024年政府工作报告提出“要加强高质量教育体系建设”[1],以教育高质量发展赋能经济社会可持续发展。教育数字化转型是我国开辟教育高质量发展新赛道、塑造教育高质量发展新优势、推动教育大国走向教育强国的重要突破口[2]。而教育数字化赋能教育高质量发展实践探索过程中,产生的“数字资源供给失衡”“轻实践探索与弱规模化教育”“协同不足导致成效参差”等问题[3],促使业界探索基于一线教学,教师广泛主动参与,一起探索教学数字化转型方式、方法和方案以达成教学高质量发展目标的途径。

实践中,教学实践共同体这种开放又聚焦的组织方式受到关注。实践共同体是指拥有共同目标、信念、追求的个人或团体,基于各自的分工与任务,长期参与实践活动,在解决自身面临的实际问题的基础上丰富与发展共同体的知识库,促成实现共同目标的一种开放性社群[4]。实践共同体的发展形式多样,但是可以抽离出相同的特性:相同的领域、拥有共享的知识库、共同的目标与开放的活动。这种组织方式能够发挥所有参与者的优势和特点,围绕共同关注的主题或问题开展指向明确的实践探索。为利用共同体这一优势,教育部于2018—2023年,基于不同的主题与角度立项建设信息化教学实践共同体,探索以共同体形式推进数字化教学创新的可行路径。第一次发布的《教育信息化教学应用实践共同体项目遴选通知》中指出通过建设信息化教学应用实践共同体,探索区域信息化教学应用的新方法与新模式,同时培养一批信息化教学应用能力强的高质量教师队伍,形成可借鉴、可推广的教学方法与实践案例,探索信息化教学应用实践共同体组织发展长效机制[5]。以实践共同体为载体推进教学中数字技术的深入应用成为“十四五”期间建设高质量教育体系的重要抓手。

随着物联网、人工智能技术的进步发展,新兴技术工具的支持使教学实践共同体活动跨越时间和空间的局限,跨区域、同步或异步的开展活动,扩展了共同体的边界,使得实践共同体的组成也更加多元,相互作用机制也更加多样。数字技术支持下,教学实践共同体的探索活动和过程更丰富,成为一线教师在日常教学中探索利用数字技术改进、创新教学以提升教学质量发展的重要方式,因此有必要对教学实践共同体的关键要素和运行机制进行提炼。当前,对教学实践共同体活动及发展相关的研究大多聚焦于共同体培育与建设方法、内部知识管理、运用效果等方面,对运行机制研究相对较少[6]。本文以G省历经三年培养评选出的22个优秀信息化教学应用实践共同体案例为研究对象,综合使用扎根理论和共词聚类研究方法,探讨了数字化教学实践共同体促进教育高质量发展和教师专业发展的关键要素和运行机制。

二、理论基础

(一)数字化教学实践共同体的特征

温格将共同体看作推动组织变革与目标实现的管理工具理论[7],提出实践共同体的三个基本构成要素为领域、共同体与实践成果。2021年,梁林梅等根据教育部教育信息化教学应用实践共同体项目已有的相关实践和研究,总结了四个关键特征:(1)组织性质是一种以协商为纽带的开放性非正式组织;(2)共同的事业是推广信息化教学应用和改进信息化教学实践;(3)共同的参与是通过合法的身份和差异化的角色赋予成员归属感、遵循“合法的边缘性参与”核心机制与以活动为核心的持续性参与;(4)共同的“培育”是需要正式组织和外部力量的支持与有意识推动。欧阳红[8]在专访中表示”教育信息化教学应用实践共同体的建设是信息化建设目标达成的必要手段。共同体的成员应该拥有共同的目标和任务,同时共同体需要一个能力强、目标明确的成熟团队作为牵头单位与成员单位协同推动共同体的建设。基于上述分析,本研究认为数字化教学实践共同体具有实践共同体的普遍特征又整合了数字技术教学应用实践一般特征:(1)共同的事业:推进数字化教学应用与实践变革,推动教育高质量发展;(2)共同参与:不同教育部门的平等对话与意义协商;(3)共享的知识库:共建数字化资源,共享信息化教学方法、策略和模式等,以共建达到共享。

(二)动力原理

管理学中,动力指个体或团体在完成工作任务时激发内在或外部动机的力量。动力原理认为通过合理运用和整合物质动力、精神动力和信息动力,可让个体或团体产生持久的动力作用,激励他们实现目标[9]。为个体或团体提供适当的奖励认可、参与及自治、发展机会、成长空间和公正评价等实现三种动力的融合作用,发挥个体的内在动机,才能激励他们向着目标持续参与活动。由动力原理可知,在把高质量发展作为各级各类教育的生命线的时代使命下,数字化教学实践共同体顺利实施并可靠地达到预定目标,必须有效的激发和保持成员的参与动机,为此需要可行的运行策略和引导方法。共同体可能的激发的动力有两个方面:一是内在动力,它产生于教师、成员单位和共同体活动诸要素之间的联系及相互作用;二是外在动力,它产生于成员单位所处的大环境,即共同体的整体氛围、活动组织方式、信息沟通和决策渠道等。有效的建构共同体活动规范和灵活的管理方法,让所有成员都有机会发起、组织和公平参与活动,才能保持成员的动力,共同体才可能持续活动和发展,保障共同体整体的动力。

(三)组织运行机制及作用

“机制”在《现代汉语词典》中有三种解释,分别是机器的构造,有机体的功能与相互关系,系统内部的组织或部分之间的相互作用。张霞等指出,需要人为实现某一目的而形成的机制一定依赖于制度的建设[10],机制从属于制度[11]。制度与机制的差别在于制度是静态、具体和可执行的,可以强制建立;而机制是动态和抽象的,反应制度背后隐含的方法与原理。从系统科学的观点出发,系统为维持其潜在功能或者实现既定的目标而以一定的方法或制度来调节系统内部各要素之间的联系,这种内在调节方式及背后的原理便是机制[12]。由此可知要研究机制,必须理清关键要素与组织的方法、制度。结合“机制”的定义以及数字化教学实践共同体的内涵与特点,本文中的运行机制主要指在数字化教学实践共同体中维持共同体成员活跃参与,促进成员间的交流对话与意义协商,调动实践共同体内部各要素发挥最大作用以实现共同体的平稳高效运行,推进共同目标达成的系统方法和组织原理。

教育学领域已有对教学或教师实践共同体运作和机制策略的研究。尚雯从群体动力学的角度采用案例分析的方法研究了某中学教师实践共同体发展的轨迹,得出教师学习共同体的运行机制应该包含动力系统、支持系统和互动系统三个部分,并基于此提出了策略,但其构建的机制与策略较为模糊,难以对实践产生实质性的指导作用。葛璐采用质性研究的方法发现教师实践共同体存在教师发展困难,活动参与成效低,运行不稳定等问题,从外源性支持、内源性动力与中间性桥梁三个角度构建了教师实践共同体的运作路径[13]。金卫东基于上海市某中学,采用行动研究法阐述了初中教师专业发展实践共同体从萌芽期到培育期和发展期的历程,在此基础上构建了共同体的培育机制、运行机制和保障评价机制,其中培育机制包含动力激发、目标导向、任务驱动与专家引领;运行机制由文化引领、政策激励和持续改进组成;评价机制包括过程评价、绩效评价和团队评价;保障机制由组织保障与制度保障两部分组成[14]。该研究对机制的阐述较为详细,但是实践共同体的运行与发展并不存在绝对的独立性,例如培育期的专家引领、目标驱动、动力激发机制等应该贯穿整个实践共同体发展始终,其在发展期也同样重要。当前已有研究存在策略与实践脱节、机制构建模糊、缺乏连贯性与长期跟踪评估的问题,虽指向教学实践但对共同体发展的针对性并不强,难以直接用于指导和支持教学共同体持续活动和有效运作。

三、实践共同体关键要素分析

为明确数字化教学实践共同体的关键要素,首先遴选出具有代表性的优秀项目案例,然后综合使用扎根理论与共词聚类方法进行质性和量化结合的双向对比互证研究,以保证要素分析结果的客观性。

(一)数据收集

G省教育厅于2019年启动了教育信息化教学应用创新实践共同体遴选项目,共计800多所教育相关单位积极响应,在自愿的前提组建了142个信息化教学应用实践共同体。本研究以案例的典型性、科学性和全面性为筛选标准,研究对象遴选为G省经过共同体三年培育后评选出的22个优秀信息化教学应用实践共同体。

(二)扎根理论三级编码分析

1.开放式编码。开放性编码是对研究对象进行仔细阅读,逐步对研究对象进行分类与打标签,分析数据并对其进行概念化的归纳与比较的过程。研究者按照提取每个共同体的参与主体、详细实践情况和相互关系的逻辑,22个共同体的具体材料内容在打标签共计形成705个节点。

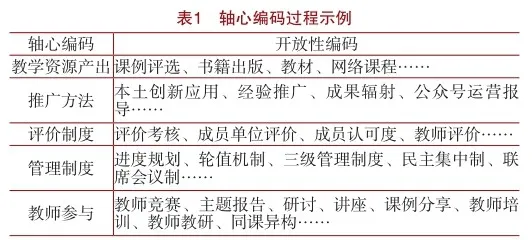

2.主轴式编码。轴心编码是借由演绎与归纳,通过不断比较的方法将近似编码链接在一起,在开放性编码的基础上找到各概念与类属之间相互关系的过程。研究者通过对开放性编码所形成的节点进行比较与归类共得到34个核心概念,部分轴心编码概念与相关的开放性编码标签聚合情况,如表1所示。

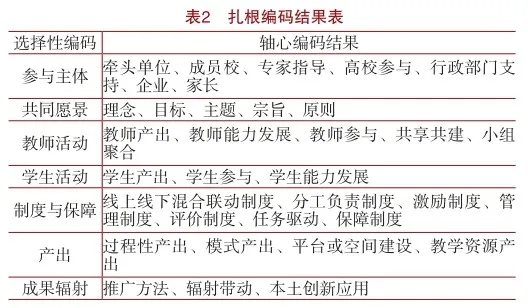

3.选择性编码。经过理论饱和度检验,编码已经达到饱和水平。本阶段通过对轴心编码结果进行概括总结,提炼出范畴,该过程主要以概括为主。例如牵头单位、成员校、专家指导、高校参与、行政部门支持、企业、家长体现了共同体的人员组成结构;理念、目标、主题、宗旨、原则等关键词体现了共同体的目标与文化,属于共同愿景的范畴。通过选择性编码,教学实践共同体主要遵循人员组建→确立共同愿景→开展活动→制定规则、提供保障→成果产出→推广辐射的发展流程,编码结果如表2所示。

(三)共词聚类分析

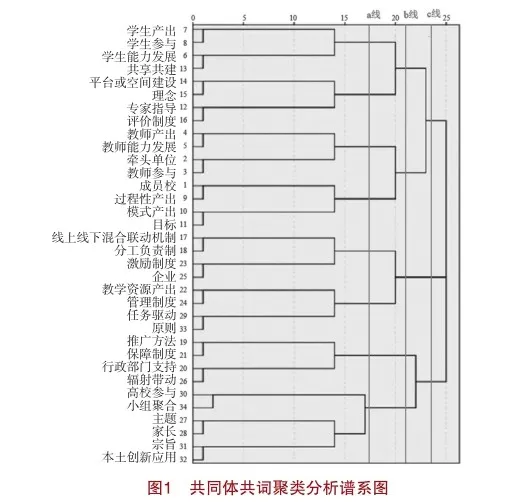

根据实践共同体原始资料,在轴心编码的基础上,借助Bicomb软件统计每两个关键词出现在同一案例中的次数并形成共词矩阵表。进行聚类分析的前提是将共词矩阵转换为相似矩阵,相似矩阵能通过线性变换将不同的点映射在同一个平面,并且通过数值的大小来表现关键词之间的相关性。本文采用余弦相似度来计算相似距离。关键词进行聚类分析主要是为了发现其内在结构,这里通过将相似矩阵导入SPSS生成聚类谱系图,直观的表现出关键词类别划分情况。一般而言,处于同一类别的关键词联系较为紧密,处于不同类别的关键词联系较为松散。将前面分析所得相似矩阵导入到SPSS中进行聚类分析,选择质心聚类,选用平方欧氏距离最终生成如下页图1所示的谱系图。

最终分类情况取决于谱系图参考线(竖线a/b/c)的划定位置,其中参考线c与树状谱系图的交点有三个。第一部分包含学生、教师、各成员单位的参与,且包含共同的愿景(目标,理念)、共同的领域(共享共建,平台或空间建设)、共同的活动和参与(教师参与,学生参与)、共享的成果(模式产出,过程性产出、教师和学生能力发展),能够较好的反映出各主体之间的联系与活动。第二部分包含混合联动机制、分工负责、激励制度等,反映出共同体的实践推进过程与支持保障,对应共同体的具体互动与支持保障;第三部分包含推广方法、辐射带动,小组聚合等关键词,主要反映共同体成果的内外部辐射与推广。因此以c线作为分类参考能较清晰的看出共同体活动的过程与各个主体之间的相互关系。

(四)扎根理论与共词聚类结果对比分析

聚类分析基于共现关键词的词频数据进行类别划分,而聚类模型与算法本身无法识别关键词背后的语义与逻辑,因此本身存在联系的关键词可能会被划分到不同的类属,内在联系偏弱的关键词也可能会被划分在同一类属,而多维尺度分析无法有效表现要素相互作用,因而将质性研究的三级编码结构与聚类分析方法结果进行比较,可以避免聚类的机械性,也可在一定程度上保证扎根理论的客观性。如表3所示,质性编码一致且在同一类别的关键词做加粗处理,不在同一类别则不做处理。

通过聚类分析与三级编码扎根分析进行比较,可以发现L1类对应共同愿景、组织结构、师生活动与产出;L2类对应制度与保障;L3类对应辐射推广。在L1、L2、L3中,共同愿景与组织结构对应结果基本不一致,其余均高度一致,原因是不同案例对共同愿景表述存在差异,分别是用理念、宗旨、目标、原则等表述,但他们共同反映了追求与发展的方向,可见聚类分析的缺点与不足。就组成结构而言,共同体的常规活动主要以牵头单位带领成员校活动为主,行政部门提供政策支持,高校把握宏观架构与方向引领,企业提供技术与平台支持,家长参与活动频率较低,与聚类结果不对应。这一方面反应出数字化教学实践共同体的主要活动力量以学校为主,另一方面也反映出政府、高校、企业等主体并未真正参与到共同体的常态化活动中。其余部分均为高度一致,这说明基于数据的聚类分析与质性分析结果基本对应,因此本研究的结果准确性得到基本保障。

(五)数字化教学实践共同体的关键要素

聚类分析发现L1类由16个关键词组成,分别是学生产出、学生参与、学生能力发展、共享共建、平台或空间建设、理念、专家指导、企业、教师产出、教师能力发展,牵头单位、教师参与、成员校、过程性产出、模式产出、目标。

通过质性分析三级编码发现,理念、目标等反映共同愿景;牵头单位、成员单位、企业、专家指导等为多元参与者;学生参与、教师参与、共享共建体现活动方式;学生产出、能力发展、教师产出与能力发展、过程性产出、模式产出体现了成果的产出。从此可知该类别模块主要体现了信息化教学实践共同体活动和发展的关键要素,即共同愿景、组织结构、群体活动与成果产出。

四、实践共同体运行中的现状问题

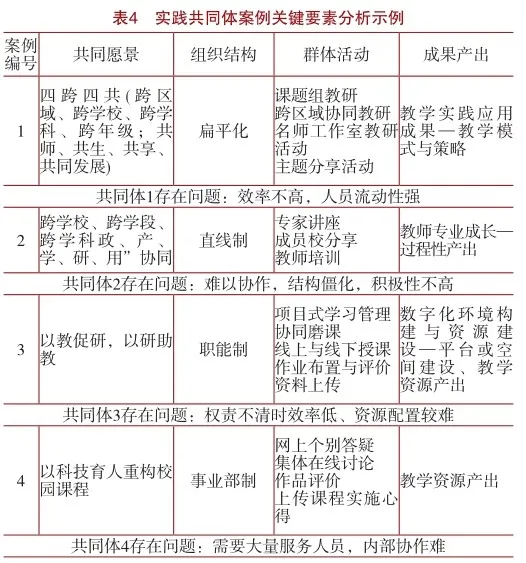

依据数字化教学实践共同体运行和发展中共同愿景、组织结构、群体活动与成果产出等四个关键要素,回溯分析实践共同体案例的材料(分析示例如表4示),并进行汇总分析后总结出这些实践共同体普遍存在的四个问题。

1.共同体多以行政力量推动为主,目标设计同质化严重,特色有待形成。实践共同体的目标应是基于共同的发展理念,针对面临的实际问题,根据参与成员的实际情况、自身的发展基础和共同体内外部环境等因素综合考虑,合理设置目标才能激发成员活动的内驱力,发挥目标激励的作用。共同体成员在内部统一共同目标与愿景的基础上,细化目标,形成具有可操作性与实践性的任务清单。但是研究案例的任务清单出现同质化严重的问题,任务都围绕模式、课例和教师发展表述,虽然符合G省教育信息化教学实践共同体活动的要求,但也反映出共同体目标制定的定位不足,主要依靠省厅组织单位推动,并没有发挥出学校与地域特色。在共同体活动推进过程中,往往是依靠核心成员,也就是牵头单位来组织策划活动,长期以往便形成了一头热的情况,成员单位主动发起和组织活动少,牵头单位或者核心成员的特色与优势往往会影响成员单位的选择与发展方向。

2.在组织结构层面,协同不足,结构僵化。在组织结构上,实践共同体存在两个问题,其一是过分强调“分工负责”造成协同不足。在实践共同体中,具有相同愿景的教师成员不应该被既有的学校组织结构限制跨校、跨地区、跨学科的交流与学习,教师各有自身的实践场与目标,可主动参与到关注问题的探索和交流中,而非将任务分化到学校,学校再将任务分担责任到个人,让教师变成为活动与任务的被动主体,不但无法起到积极探索改进教学实践的作用,还因任务分工增加工作负担。在所选案例中,通过编码发现共同体的课程开发、活动参与、资源建设等工作的落实采取“分工负责”制,且成员单位的教师参与活动方式是集体的“一刀切”方式,有部分共同体要求教师参与活动并且实行签到制度,分工也没考虑教师的需求与主观意愿性,活动开展较少考虑教师的个人兴趣、需要和意愿。其二是组织结构僵化,阻碍教师成长发展。共同体中人员的角色与相应的权责地位应该是动态变化的,合法的边缘性参与理论揭示了实践共同体内部新手成员通过主动观察、充分交流、实践参与等活动逐步成长为核心成员的路径,因此成员的角色应该随着自身能力发展与贡献意愿不断变化[15]。分析案例中的成员教师大都受制于原本所属学校结构与权利分配的影响。校长、年级级长或学科负责人等学校中层或高层,在实践共同体的核心地位不应该受到原有单位组织结构的影响,但实际上仍在共同体中部分扮演原单位中的角色,普通教师较难成长为共同体的核心成员。

3.共同体群体结构造成交流不足和活动发起主体单一。第一常态化交流互动不足,教师参与积极度有待提升。在G省共同体活动云平台随机选取实践共同体活动的平台数据,可以发现共同体资源、培训、活动开展卓有成效,但是交流讨论、评价以及互动交流的数据较少。造成这一现象有多方面的原因,既有教师主观参与动机不强的内部原因,也有共同体组织结构僵化、激励缺失、活动管理不足等外部原因。第二是活动发起主体单一,主题脱离成员的实践。在实践共同体中,根据活动的组织与参与情况可以将成员角色分为活动的发起者与活动的参与者,共同体的活动发起本应该是动态的,由所有参与者在实践探索过程中因遇到的问题和需求来决定,因此活动应该由多方发起,活动的主题也应是多方商议的结果。但是分析的案例中,实践共同体的活动发起主体基本是牵头单位,活动的主题多由牵头单位提出或提议。

4.实践共同体成果转化与应用不足。尽管许多教研项目经过精心设计和实施,产生了具有创新性和实用性的教学模式和课例等成果,但这些成果往往难以有效转化到广泛的教学实践中,这主要是因为缺乏必要的推广机制和应用平台。同时,部分教师对成果的价值和意义认识不足,缺乏将成果应用于教学实践的积极性和动力。

五、赋能教育高质量发展的有效运行机制

从赋能教育高质量发展出发,基于分析得出的实践共同体当前还存在特色挖掘不足、群体结构僵化、教师参与积极性不高、成果转化和应用单一、内部评价缺失等问题,本研究对22个优秀共同体案例中某一到多个方面有较好表现案例结项报告中运行机制相关表述进行了梳理和总结,结合教师本位原则、注重要素协同、实现共同体结构性与系统性发展的原则,归纳提炼出三维多元协同发展机制、共同体文化引领机制、系统活动组织与参与机制、内外双驱动力机制和多元评价机制。

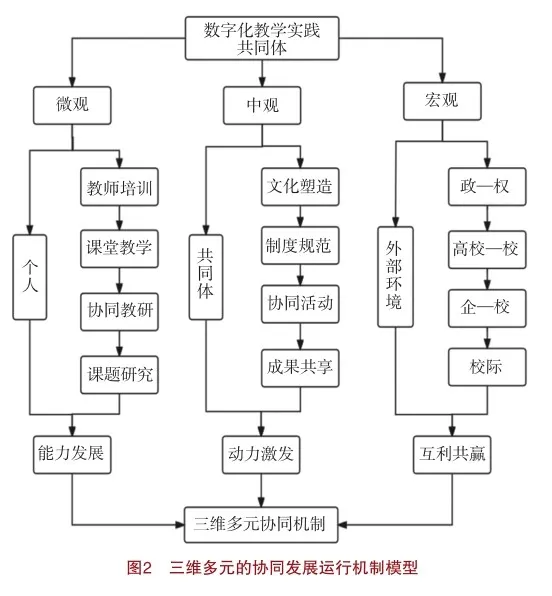

(一)运行机制:三维多元协同发展机制

数字化教学实践共同体的协同是教师层面、共同体层面以及宏观组织三个层面所涉及要素的系统性协同。通过对共同体案例进行系统梳理得出,共同体中教师微观层面的协同有四种方式:教师培训、课堂协同教学、协同教研以及课题研究。共同体中观层面看,基于利益与动机整合的角度,文化塑造、制度规范、协同活动与成果共享能有效促进协同的发生。在宏观层面,融合政府行政力量引导、企业技术力量赋能与高校研究力量支持,实现跨区域的校际帮扶互补,基于此可构建出三维多元的协同发展机制,如图2所示。

(二)共同愿景:共同体文化引领机制

形成良好有效的群体文化也是构建运行机制的重要环节,因为这是从意识层面对主体认知、行为、态度等进行潜移默化的改变。共同体文化引领机制体现为要让全体教师深化对实践共同体的认识,并且树立正确的价值观念,形成良好的群体文化氛围,统一价值观与目标,实现战略性协同。

倡导互助文化,增强集体认同感。数字化教学实践共同体是由学科教师、专家组成的半开放性群体,在这个群体中,部分教师具备较高的信息素养,能熟练地操作相关设备,借助软硬件灵活开展学科教学。而部分教师学科素养高,对教学方法、学生心理、学科内容等有独特的理解,这种异质性与互补性需要个体之间如能以诚相待,相互学习,相互促进,将能互帮互助,共同进步,逐步发展出群体共同的价值观念,增强成员的凝聚力与向心力。

在意义协商中凝聚共同愿景,实现共建共享。意义协商和共享共建[16]可以让共同体内部成员之间建立起基于相互理解、尊重和合作的关系,促进共同体内部的和谐与稳定。在协商和共享共建的过程中,成员们可以共同成长,不断提高自身素质和能力,同时也可以共同探讨和解决共同面临的问题和困难,推动实践共同体的发展和进步。

树立终身学习意识,不断追求自身发展。数字化教学实践共同体为教师提供了各类主题的信息化教学交流与发展平台,但是教师能否把握机会,积极参与归根结底还是取决于教师本身。教师只有树立起终身学习的理念,通过不断借鉴他人的方法,学习先进理念并且在积极应用于教学实践,才能不断提高自己的教学能力和综合素质[17]。树立终身学习的意识能使得教师迸发出强大的自我发展内驱力,从而建立起个人发展计划,持续参与实践共同体的学习活动,积极与同行进行交流,及时反思改进教学实践,满足新时代对教师的要求。

(三)群体活动:系统活动组织与参与机制

通过总结案例的活动组织开展方法,提炼出了数字化教学实践共同体的系统活动组织与参与机制,发现实践共同体的活动应分为面向全体成员的大活动以及面向专业领域的群体小活动两类,总体来说活动的开展需要各主体与参与力量积极讨论,意义协商,即内部的沟通性协同,如下页图3所示。在共同体形成初期,大活动可以讲座培训等为主,使得教师明确共同体理念与组织形式,中期以竞赛、研讨等形式为主增加共同体内部活力,持续发展中可采用经验分享等形式,促进成员之间相互借鉴。大活动应由各主体共同发起,可以基于真实问题、定位发展需求、根据每个成员单位自身特色与实际情况确定活动的主题与形式。

群体小活动是指在共同体主体活动中,成员单位中的教师们打破学校原有的组织形态,针对共同关注的分主题或要解决的教学问题自由组成小群体,这种小群体的形成是自发的,因为目标与利益趋同,能最大促进战略性协同行为的发生[18]。实践共同体中存在基于任务与职责形成的分工型团体、基于共同兴趣、目标的项目型团体、基于情感纽带的互助团体、基于学科与学段等因素的协作共享团体、基于学校、区域等型成的地域型团体。当小群体自发形成时,需合理制定主题、广泛吸纳成员,同时也可按照目标-设计-活动实践-反馈-评价-交流讨论的主线进行协同实践,小群体间可以引入竞争以提升小群体的活跃度。

(四)成果产出:内外双驱动力机制

在实践共同体中,激发教师的内部驱动力应该从满足教师需求、帮助其建立合适的目标体系出发。其一,关注教师目标与需求,激发内生动力。引导教师制定个人发展目标,积极调动内部驱动力。提升自身专业素养是教师参与实践共同体活动最重要、最基本的内部驱动力,因此要引导教师制定合理的、具体的、可实现的个人发展目标,充分发挥目标在教师参与活动、开展实践探索,实现自身发展过程中的自我导向、自我激励、自我监控作用,同时制定个人发展目标也有利于教师开展自我评价,总结发展成效,对未来的发展方向进行动态的调整[19]。合理关注教师需求,提供多样化的发展机会。共同体应该提供多种形式的培训和发展机会,包括研讨会、研究小组、课程学习、实践经验分享等等。使每个教师都能够找到适合自己的发展机会,在实践参与中满足自我实现的需求,通过体验成功增强自我效能感。其二,综合运用群体规则、角色赋予、成员激励等因素[20],发挥管理者与助学者的作用,激发教师发展的外部动力。隐性规则氛围化,创造良好的群体交流协作环境。实践共同体中,可以通过同伴互助、环境影响和榜样示范等积极发挥隐性规则的作用。教师在小群体活动中最容易接触到的就是同伴,同时实践共同体内以核心成员作为榜样示范,发挥榜样的引领作用与同伴的互助作用,使得教师之间相互带动,相互影响,形成良好的默契与行为规范,打造积极向上的知识共享氛围。环境的影响包括活动场景的设计、群体的整体风气氛围、日常活动开展的便利度、任务和工作的整体难度等方面。要有利于促进教师知识的共享,应该合理设计共同体互动交流平台,提供一个便利的线上虚拟环境,实现群体内部信息与资源流动公开透明化。显性规则制度化,通过凝聚共识实现自我约束。数字化教学实践共同体的正常运行离不开显性规则[21],它是一种基于共同理解和协作的行为准则,一般由部分成员代表草拟制定,随后收集全体成员意见进行适当修改,最后获得所有成员认可进行公布才正式成为制度。但由于多数管理者和教师对“制度”更多秉持着一种传统的理解,因此制度的内容和执行都偏重于刚性。这种制度本质上强调对教师的规定,对教师支持所起的作用极为有限,例如活动签到制等。因此要转变观念,将制度的核心理念由对教师的强制和要求转变为对教师的支持和关注,将制度作为实现教师自身专业发展的资源,借助制度来实现自身的专业发展。要使共同体的能动性得到最大程度的激发,促进学习、研究、进修、提高一体化,要靠获得全体成员认可的规章制度,做到自上而下、民主开放、操作性强,成员才能自愿遵守,并自我约束[22]。

(五)长效发展:多元评价机制

实践共同体的适当评价可以帮助共同体向着所有成员共同的目标发展,可以通过内部评价和外部评价进行。第一,以专家学者为主,学生、家庭、社会为辅,综合进行外部评价[23],形成对共同体运行与发展的全面性的评价。G省的信息化教学实践共同体培育中,专家构建包含目标、共同体管理机制与方法、共同体社区活动开展以及信息化教学成果四个维度的评价体系,对共同体的发展情况进行了阶段性评估。第二,自我评价与相互评价结合,进行基于发展过程内部形成性评价。内部过程性评价是数字化教学实践共同体活动和发展中非常重要的一部分,是克服消极因素,明确发展方向实现自我调控的有效手段,可由总结—评价—反馈—改进—再评价等环节构成,具体方式可为成员自我评价与相互评价。自我评价包括了自我审视、自我反思、自我调整与自我超越,每一次自我评价都是教师对自我问题的总结与反思,对未来发展目标的调整。成员应认真分析活动,如表现与自我发展需要相一致、共同体活动中关注的信息化教学问题是否得到解决、方法是否可行、成效如何等,不断调整自己及共同体的活动。成员需始终将批判性精神贯穿于专业生活中,要将发展性评价目标与在共同体中的个人发展规划对接,让两者处于同一轨道上,强化自我发展意识,增强对共同体的认同感。

六、结语

基于G省22个信息化教学应用实践共同体项目案例的质性分析和聚类研究方法提取出了数字化教学实践共同体的关键要素,为实践共同体促进教育高质量发展提出五大运行机制。教育数字化战略实施过程中,实践共同体基于数字技术可加强资源共享和协作,建立在线平台和虚拟空间,方便教师之间共享教学资源、交流经验和共同探讨教学难题;鼓励创新和实践,支持教师创新教学方式与方法,并推广成功的教学案例;通过多种运行机制实现高效运作,快速提升教师集群化专业能力和数字素养,积极推动了教育教学的提质增优。

参考文献:

[1] 新华社.中华人民共和国中央人民政府发布《政府工作报告——2024年3月5日在第十四届全国人民代表大会第二次会议上》[EB/OL]. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11246/202403/content_6941846. html,2024-03-12.

[2] 张敏,姜强,赵蔚.数字化转型赋能高等教育高质量发展——基于TOE框架的组态路径分析[J].电化教育研究,2024,45(3):54-61.

[3] 郑永和,刘士玉,王一岩.中国教育数字化的现实基础、实然困境与改革方向[J].中国远程教育,2024,44(6):3-12.

[4] [美]J·莱夫,E·温格.王文静译.情境学习:合法的边缘性参与[M].上海:华东师范大学出版社,2004.3.

[5] 教技厅函[2018]99号,教育部办公厅发布《关于做好2018年度教育信息化教学应用实践共同体项目推荐遴选工作的通知》[Z].

[6] 梁林梅,沈芸,耿倩倩.信息化教学应用实践共同体:本土实施与机制创新——以教育部2018年度和2019年度“教育信息化教学应用实践共同体”项目为例[J].中国电化教育,2022,(2):114-121.

[7] [美]埃蒂纳·温格,理查德·麦克德马,威廉姆.M.施耐德.边婧译.实践社团:学习型组织知识管理指南[M].北京:机械工业出版社,2003.4+20-22+23-34+28-29.

[8] 欧阳红.打造教育信息化实践共同体助推信息化教学落地——访佛山市顺德区大良教育教学研究室主任欧阳红[J].教育信息技术,2021,(4):7-9.

[9] 潘祥根.运用管理动力原理建设教师集体的探索[J].无锡教育学院学报,1994,(3):60-64.

[10] 张序,张霞.机制:一个亟待厘清的概念[J].理论与改革,2015,(2):13-15.

[11] 岳阳市审计局.发布制度、体制和机制的联系与区别[EB/OL].http://sjj. yueyang.gov.cn/8724/content_323857.html,2012-05-23.

[12] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典:2002年增补本[M].北京:商务印书馆,2002.582.

[13] 葛璐.小学教师实践共同体的构建与运作[D].无锡:江南大学,2018.

[14] 金卫东.初中教师专业共同体建设机制研究[D].上海:华东师范大学,2019.

[15] 赵敏,张绍清.走向跨域共生的区域教师研修共同体研究[J].中国教育学刊,2023,(2):84-89.

[16] 姚刚,徐学福.银龄教师助力基础教育教师教研的现实困境及纾解策略——基于实践共同体理论视角[J].湖北社会科学,2023,(11):144-151.

[17] 齐嵘.现代教育技术在远程教育中的应用——评《现代教育技术应用》[J].中国教育学刊,2019,(7):126.

[18] 赵景辉,李浬,刘子勤.流动幼儿同伴关系的社会网络分析及其干预[J].学前教育研究,2023,(8):21-38.

[19] 杨海涛.模块化培养模式下的《国际法》教学评价机制探究[J].教育现代化,2019,6(25):86-88.

[20] 胡伟.人工智能何以赋能教师发展——教师人工智能素养的构成要素及生成路径[J].教师教育学报,2024,11(02):39-47.

[21] 田国秀,贺娟娟.教师情感劳动影响因素研究:发展脉络与现实启示[J].当代教育与文化,2024,16(1):1-6+50+125.

[22] 韩爽.以教师专业发展为指向的名师工作室运行研究[D].长春:东北师范大学,2015.

[23] 陈锋娟,章光琼等.精准教研的内涵特征、价值取向与发展路径[J].中国远程教育,2024,(3):1-11.

作者简介:

穆肃:教授,博士生导师,研究方向为教育人工智能应用、远程教育、混合学习。

沈芸:副编审,硕士,研究方向为数字技术与教育教学融合、数字资源建设和应用、信息化教学模式。

The Key Elements and Operation Mechanism of Information-based Teaching Application Practice Community Enabling High-quality Development of Education

Mu Su1, Chen Xiaoran2, Yang Jie2, Mao Zongjie3, Shen Yun4

1.Institute of Artificial Intelligence in Education, South China Normal University, Guangzhou 510631, Guangdong 2.School of Information Technology in Education, South China Normal University, Guangzhou 510631, Guangdong 3.Buji Senior High School, Longgang District, Shenzhen 518112, Guangdong 4.Center for Education Technology and Resource Development, Ministry of Education,P,R,China(National Center for Educational Technology, NCET), Beijing 100031

Abstract: The digital transformation of education is an important engine to promote the high-quality development of education. The Community of Practice, by promoting the in-depth development of information technology, has played an irreplaceable role in promoting the digital practice and reform of schools, regional teaching and teaching research, and teacher professional development. The Ministry of Education has conducted a five-year project on the formation and promotion of information-based teaching application models based on communities of practice from 2018 to 2023, aiming to identify key elements that support the formation of communities and extract diverse mechanisms that enable the sustained activity and development of these communities. By analyzing 22 outstanding communities of practice in information-based teaching applications selected after three years of cultivation in Province G, this article combines grounded theory with co-word clustering research methods to identify common key elements and summarize the distinctive operational mechanisms of these outstanding communities. These mechanisms include three-dimensional collaborative development mechanisms, community culture leadership mechanisms, systematic activity organization and participation mechanisms, dual-drive power mechanisms, and diverse evaluation mechanisms. These core elements and operational mechanisms will provide valuable insights for various teaching and research teams exploring digital teaching practices through the community of practice approach.

Keywords: high quality development of education; digital transformation of education; community of practice; teachers’ professional development; key elements; operating mechanism.

收稿日期:2024年3月14日

责任编辑:赵云建