教师数字素养驱动数字教育发展的机理研究

摘要:教师作为推进数字教育的关键行动者,其数字素养水平的高低会对数字教育发展产生决定性影响。该文基于胜任素质的冰山模型与洋葱模型,将教育部《教师数字素养》行业标准的五个维度,构建成一个“由浅及深”的四层结构模型。同时,遵循“分析与综合”的方法论原则,从“数字教育基础设施、数据要素、数据驱动的智慧应用、数字教育文化”四个领域构建数字教育系统,并依据系统理论提炼其核心特征。在此基础上,从静态和动态两个层面阐释教师数字素养与数字教育系统两者之间的逻辑关联。研究发现,教师数字素养通过促进教师在数字教育实践中的参与行为,不仅能够有效驱动数字教育系统单一领域的发展,还可以赋能数字教育系统各个领域的互促互进与协同融通。因此,为进一步激活数字教育发展的能动性因素,充分释放教师数字素养对数字教育发展的积极驱动作用,可从培育对象、培育内容、培育过程和培育体系入手构建教师数字素养的培育路径。

关键词:教师数字素养;数字教育;驱动效应;培育路径

中图分类号:G434 文献标识码:A

* 本文系2020年度国家社科基金教育学一般课题“后疫情时代区域基础教育信息化2.0推进中IT治理体系研究”(课题编号:BCA200089)研究成果。

当前,对数字教育的探索已成为全球共同关注的一个显著现象。譬如,联合国教科文组织、经合组织、欧盟等国际组织密集发布关于数字教育的发展倡议和研究报告,美国、英国、日本、芬兰等国家则相继推出相关政策、标准和行动计划。2022年年初,教育部在全国教育工作会议上明确提出“实施教育数字化战略行动”。10月,“推进教育数字化”写入了党的二十大报告。2023年5月,习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调,“进一步推进数字教育,为个性化学习、终身学习、扩大优质教育资源覆盖面和教育现代化提供有效支撑”[1]。由此可见,大力发展数字教育,已成为我国教育改革与发展的战略方向和重要内容。

数字教育的全面发展客观上要求数字技术与教育全领域、全过程、全要素有机融合,依赖于教师的广度参与和深度参与。换句话说,作为推进数字教育的关键行动者,教师数字素养水平的高低直接关乎其参与数字教育实践的积极性、主动性和创造性,是数字教育深入发展并取得实效的关键“软实力”[2]。有鉴于此,本研究构建了教师数字素养结构模型与数字教育系统,并从静态和动态两个层面阐释两者之间的逻辑关联。在此基础上,从教师数字素养提升的角度,提出促进数字教育发展的策略。

一、教师数字素养的结构模型:胜任素质理论的分析视角

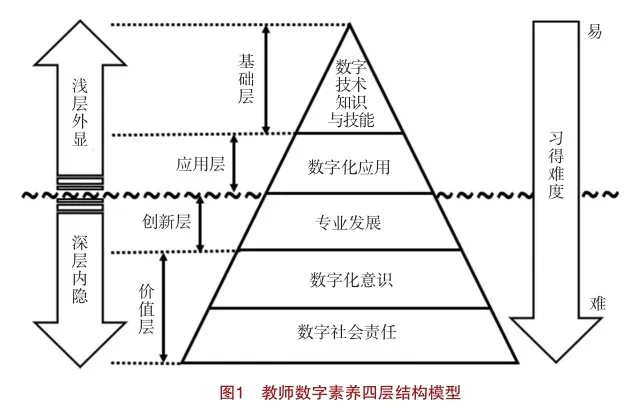

2022年11月,教育部发布《教师数字素养》行业标准,包含数字化意识、数字技术知识与技能、数字化应用、数字社会责任、专业发展等五个维度。为了展现教师数字素养的层次结构及其内在联系,进一步把握其内涵与特征,本文基于胜任素质的冰山模型与洋葱模型,将教育部《教师数字素养》行业标准的五个维度,构建成一个“由浅及深”的四层模型结构。

(一)理论内涵:胜任素质的核心思想及其模型

胜任素质理论(Competency Theory)是由美国心理学家戴维·麦克里兰(David McClelland)提出的一种理论,旨在帮助组织的管理者更好地理解和管理员工的能力和表现,从而提高组织的绩效和竞争力。为了实现对胜任素质概念的具体化和系统化表达,研究者构建了一种用于描述和评估个体在特定职位或任务中所需的胜任素质的框架,即胜任素质模型(Competency Model),它通常由一组核心素质或能力构成。有关胜任素质模型,最著名的有冰山模型和洋葱模型。

冰山模型将个体的胜任素质比作一座冰山,其中只有一小部分(即冰山上方露出的部分)是可见的,而大部分隐藏在水下。具体来说,冰山上方露出的部分代表着个体在工作中直接展现出来的知识、技能和行为(称为“表象素质”),而隐藏在水下的部分则代表着个体内在的、不易被观察到的素质和特征(称为“潜在素质”)。这个模型彰显了以下几个重要的观点:(1)个体在工作中的表现只是胜任素质的“浅层外显”,而实际上这些表现是由更深层次的素质和特征支撑的;(2)虽然隐藏在水下的“潜在素质”不易被观察到,但它们对个体的绩效和成功至关重要。这些“潜在素质”包括认知能力、情感智慧、价值观念等;(3)有效的胜任素质管理需要同时关注“潜在素质”与“表象素质”。

洋葱模型认为个体的胜任素质层层包裹,形成洋葱形状。具体来说,这个模型包括以下几个层次:(1)内在核心。洋葱的中心部分代表个体的核心素质,这些素质是个体最基本的特质和能力,通常是不易改变的,大致包括认知能力、基本价值观念、个人动机等;(2)核心外围。在内在核心周围是核心外围,代表着个体更具体的知识和技能。这些素质通常是与特定职位或领域相关的,可以通过培训和学习来获取和发展。(3)外围层次。最外围的层次代表着个体的外在表现,即个体在工作和生活中展现出来的行为和表现。这些表现可能是直接可见的,但它们通常是建立在内在核心和核心外围的基础之上。一般来说,洋葱模型中的素质越向外层,越易于习得和评价;越向内层,则越难以习得和培养。

(二)模型构建:教师数字素养的层次结构

胜任素质的核心思想及其模型为我们建构教师数字素养结构模型提供了有益的指导。具体来说,参照冰山模型和洋葱模型,以素养习得养成的难易程度为依据,将教育部《教师数字素养》五个维度构建成“基础、应用、创新、价值”四层结构模型。其中,基础层和应用层裸露在水面的表层部分,创新层和价值层潜藏于水下的深层部分,从而勾画出了教师数字素养“浅层外显”与“深层内隐”的结构关系,具体如图1所示。

1.教师数字素养的“基础层”

“基础层”主要包括教师在日常教育教学活动中应了解的数字技术知识和需要掌握的数字技术技能,是教师数字素养最基本的呈现,是“数字技术与教育教学深度融合的坚实基础”[3],教师通过学习即可较好地掌握。

2.教师数字素养的“应用层”

“应用层”即数字化应用素养,具体指教师应用数字技术资源开展教育教学活动的能力,主要基于数字化教学设计、数字化教学实施、数字化学业评价和数字化协同育人等应用场景,强调应用数字技术资源来解决面对的问题。该层次素养具有一定的习得难度,需要通过不断重复的培训和数字化教育教学的经验积累才可适当掌握。

3.教师数字素养的“创新层”

“创新层”即专业发展素养,侧重于强调教师个人在思想、知识与技能等方面不断发展、完善和创新。具体指教师利用数字技术资源持续学习、支持教学反思与改进、不断创新教学模式,包括数字化学习与研修素养、数字化教学研究与创新素养。该层次素养是教师个人在数字教育领域的自然而持续的想法和偏好,是区分优异教师与一般教师的关键因素,且很难单纯通过培训而获得。

4.教师数字素养的“价值层”

“价值层”主要包括数字化意识、数字社会责任两类素养,侧重于强调教师个人在态度、数字品德和价值观等方面的稳定的行为方式和风格,具体指教师对数字技术驱动教育改革与发展的认识、意愿和意志,以及教师在应用数字技术开展教育教学活动中的道德修养和行为规范的责任。该层次素养是教师数字素养最为抽象的部分,而且最难习得,但却是促进数字教育健康、可持续发展的重要保障。

二、数字教育系统的构建及特征阐释

科学研究离不开分析,否则就不可能深入研究对象的内部、就不能剖析研究对象的细节。同时也离不开综合,离开了综合就不可能认识研究对象整体,也不可能认识研究对象内部的部分、要素之间的本质的、统一的联系[4]。遵循“分析与综合”的方法论原则,本文从四个部分(要素)构建数字教育系统,并依据系统理论提炼其核心特征,为下文研究教师数字素养驱动数字教育发展的效应逻辑奠定基础。

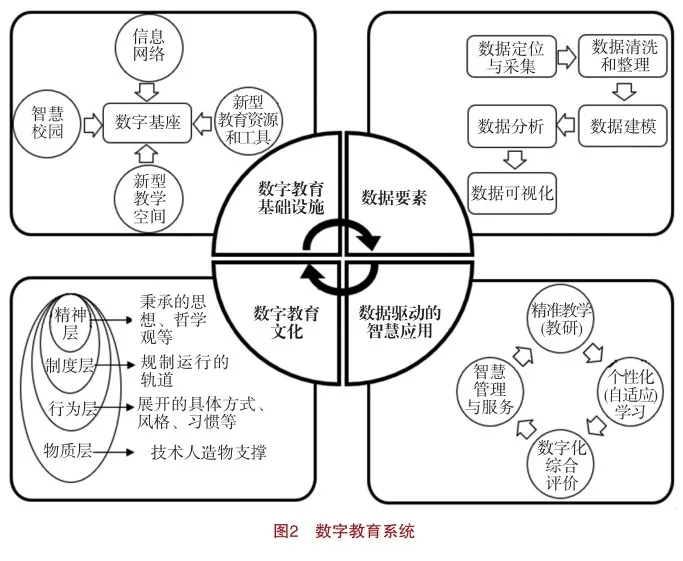

(一)数字教育系统的构建

教育数字化转型是教育信息化发展的“特殊阶段”[5]或“体制机制创新阶段”[6]。但对于两者之间的“质的区别”,学界尚未达成共识。我们秉持着这样一种观点,即相较于教育信息化阶段,教育数字化转型更加强调充分发挥数据要素乘数效应,赋能教育的改革与发展,最终形成数据驱动的教育新生态(即数字教育文化)。以此作为观察问题的立足点,并结合当前世界范围内数字教育发展的重点领域和方向以及未来的发展趋势,我们从“数字教育基础设施、数据要素、数据驱动的智慧应用和数字教育文化”四个领域(部分或要素)架构数字教育系统,具体如图2所示。

1.数字教育基础设施

数字基座(含标准体系)作为支撑数字教育的新型基础设施,它整合应用大数据、人工智能等数字技术,并基于信息网络(教育专网、校园物联网等)、智慧校园、新型教育资源和工具、新型教学空间等教育新型基础设施,融会贯通全域数据要素,为数字教育发展提供技术基础和平台支持。

2.数据要素

数据要素是驱动数字教育的动力引擎。近年来,我国数字教育基础设施规模能级大幅跃升,为更好释放数据要素在教育中的应用潜力奠定了坚实基础。具体来说,通过数据的定位与采集、清洗和整理、数据建模、数据分析和可视化等步骤,最终形成学校画像、教师画像和学生画像,进而为数据驱动的智慧应用提供保障。

3.数据驱动的智慧应用

数据驱动的智慧应用是数字教育“成其所是”的“在场方式”,居于数字教育系统的核心位置,主要包括精准教学(教研)、个性化(自适应)学习、数字化综合评价、智慧管理与服务四种应用场景。在一定程度上可以认为,正是这些应用场景决定了数字教育的“质的规定性”,即“为师生以及教育行政主体提供个性化服务,创建开放的教学环境、便利舒适的生活环境和智能协同的办公环境”[7]。

4.数字教育文化

“真正的教育文化是深深植根于某一范围的教育系统中,能成为多数人的教育活动的自觉意识和行为指南”[8],因此形成数字教育文化是发展数字教育的目标和实践结果。具体来说,数字教育的物质文化层是技术人造物支撑数字教育发展的具体体现,行为文化层是数字教育展开的约定俗成的方式、风格和习惯,制度文化层是人们在数字教育实践中建立的规范自身行为和调节相互关系的准则,精神文化层则是数字教育秉承的思想、理论和哲学观等。

(二)数字教育系统的特征分析

根据“系统理论”,每个系统“都由三种要件构成:要素、连接和功能或目标”[9]。正如前文所昭示的那样,数字教育系统的四个领域即可视为一般系统的“要素”,它们通过数据的流动产生相互的“连接”,从而达成数据贯通教育全领域和全过程,驱动教育系统性变革与数字化转型的“目标”。因此,数字教育系统满足“系统理论”所规定的一般系统的“三要素”。也就有理由认为,数字教育系统也具有一般系统所具有的特征,具体包括以下几个方面:

第一,从系统的整体性来看,系统是一个整体,其整体性大于部分之和。在数字教育系统中,四大领域之间并不是孤立存在的,而是具有协同作用。这种协同作用体现在数据要素的定位与采集、分析与处理、应用与评价等方面,从而导致了系统的整体属性、性质和行为。可见,理解和分析这种协同作用对于探索数字教育系统的运行机制是至关重要的。

第二,从系统的个体性来看,系统内各个个体都具有独特的属性或特征。具体到数字教育系统中,四大领域是构成系统的基本元素,且每个领域都有自己的特定特征,如性质、行为、状态等。这些特征决定了其在特定环境中所执行的任务和完成的工作,从而对数字教育系统的整体性质、行为和功能产生着重要影响。

第三,从系统的结构性来看,内部个体之间的相互关联是按照一定的结构框架而存在的。在数字教育系统中则表现在四大领域的环结构框架,决定了四大领域“结构耦合、相互促进”的关系与连接方式,从而影响着系统的整体运行和发展。当然,在这个环结构框架内,四大领域也遵循着“功能独立、并行发展”的逻辑。

第四,从系统的发展性来看,系统是一个随时演变的实体。由于数字教育系统不断地与经济社会其他系统进行物质、能量和信息的交换,同时数字教育系统内部的四个领域之间也存在着相互影响和相互制约,致使数字教育系统处于相对静止的同时,也呈现出复杂的动态特征,即它在不同时间点可能具有不同的状态、结构和行为。

三、教师数字素养驱动数字教育发展的机理分析

教师数字素养驱动数字教育发展涉及静态和动态两个层面。前者关乎教师数字素养驱动数字教育系统单一领域发展的效应逻辑,后者则从动态视角揭示教师数字素养驱动数字教育系统各个领域联动运作的原理与机制。

(一)教师数字素养驱动数字教育系统单一领域发展的“静态素描”

从静态层面看,教师数字素养驱动数字教育发展的效应逻辑体现在:教师四个层次的数字素养分别以不同的组合形态,赋能其在数字教育系统四个领域中的实践参与行为,进而提升数字教育的发展水平。

1.教师数字素养对“数字教育基础设施”领域参与行为的影响

教师在“数字教育基础设施”领域的参与行为主要是对各类工具、平台与资源的使用。正如Zhang P & Sun H所说的那样,“为支持生产力发展而设计出的信息技术,只有被接受、使用以及持续使用,它们的价值才能显现出来”[10]。然而,这些基础设施以“技术迭代、软硬兼备、数据驱动、协同融合、平台聚力、价值赋能”为典型特征,教师在使用它们开展教育教学的过程中,需要具备新的知识和技能、新的思维和方法,而且还面临着伦理道德风险。

在基础层,教师对数字技术的概念、原理等知识储备越充分,对数字技术资源的选择策略及使用方法等应用技能越好,使用教育专网、校园物联网等信息网络基础设施的积极性就越高,使用智慧校园基础设施和平台体系基础设施的主动性就越强、能力就越高,对以数字教育资源、学科教学软件与工具为代表的数字资源基础设施使用的广度和深度就越大。

在应用层,教师应用数字技术资源开展教育教学活动的能力越强,在教学设计、教学实施、学业评价、协同育人等特定领域的数字化问题处理能力越高,就越能够推动其使用以及持续使用各类数字教育基础设施,特别是越倾向于以“互联网+教育”大平台作为“数字基座”,汇聚数智云课堂、网络学习空间、智慧学科教室、智慧校园等各类平台体系的数据,推动教育数字化转型。

在创新层,教师专业发展素养越高,其利用数字技术资源持续学习、支持反思与改进、参与或主持网络研修、开展数字化教学研究、创新教学模式与学习方式的意识和能力越强,则必然导致他们对信息网络基础设施的依赖程度越高,对教学资源和教学软件(工具)的再设计与二次开发也将直接推动数字资源基础设施的使用。另外,为了汇聚各类数据赋能教学模式与学习方式变革,必然对平台体系基础设施的使用越发持有较浓厚的兴趣。

在价值层,对数字技术在教育发展中价值的理解越深刻,主动学习和使用数字技术资源的意愿越强烈,不畏困难的信心和决心越大,就越能驱动教师接受、使用以及持续使用数字教育基础设施。同时,教师的法治道德规范与数字安全保护素养越高,在使用平台体系基础设施获取数据,实现数据驱动的智慧应用的过程中,能够尊重个人尊严和自主权,自觉遵守道德准则和伦理规范,从而促进教师在使用数字教育基础设施的过程中产生信任与安全感。

2.教师数字素养对“数据要素”领域参与行为的影响

数据要素在数字教育发展的过程中,发挥着基础资源作用和创新引擎作用。可以说,开发数据要素是数字教育的“一号工程”。教师在“数据要素”领域的参与主要通过数据定位与采集、数据清洗与整理、数据建模、数据分析和数据可视化展示等五个方面的参与实践来体现。

从基础层和应用层来看,教育大数据基础理论、数据科学基础知识以及教师对教育数据的实际操作能力和应用能力,能够有效驱动教师三个方面的深度参与。第一,助力教师快速地定位数据源(教育内部的“数字基座”或外部的相关数据库),或选择适切的工具科学规范地采集数据,并对干扰数据、不完整数据做相应的清洗与整理,进而能根据相关需求建立相应的数据模型,有针对性进行主题分析。第二,根据模型中要分析或计算的指标,采用相应的分析方法进行数据分析,并借助数字工具可视化呈现数据分析结果,以提升教育的解释力、诊断力、预测力和决策力。第三,推动教师根据数据分析结果,创新教学设计、教学实施、学业评价和协同育人。

对于创新层和价值层的教师数字素养而言,教师能够积极主动地、有意识地利用数据破解教育教学问题或短板,并有勇气和决心战胜在实践中遇到的各种困难和挑战。也就是说,“教师能将‘拿数据说话’‘用数据解决问题’视为一种教学的方法或范式,融入自己教学工作的方方面面,并以此来推进教学发展”[11],即形成了一种特有的“思维方法”。同时,教师在采集、分析、处理、解释与应用数据的过程中能够遵循道德规范与法律法规,确保数据的合理与公正使用,进而提升数字教育的内在韧性与可持续发展。

3.教师数字素养对“数据驱动的智慧应用”领域参与行为的影响

我国的教育数字化战略行动,坚持“应用为王”走“集成化”道路,把诸多典型应用、资源内容等“珍珠”串成“项链”。因此,数据驱动的智慧应用成为发展数字教育的必由之路。教师在该领域的参与主要包括精准教学(教研)、个性化(自适应)学习、数字化综合评价、智慧管理与服务四种应用场景的实践行为。

教师基础层的数字素养水平越高,在上述四种应用场景中,个人对相关技术知识的理解就越透彻,操作数字教育基础设施的技能就越娴熟,就越能够达成高效、高质的应用效果。同时,越倾向于不断深化和扩展自己所掌握的数字技术知识和技能,开拓新的思路和方法,使数据驱动的智慧应用更具创造性和实用性。

教师的数字化应用素养水平越高,就越倾向于积极应用智能阅卷系统、题库系统、测评系统对学生知识准备、学习能力、学习风格进行分析,就越倾向于利用数字技术资源发现学生学习差异,从而为精准教学和个性化学习创造条件。同时,能够合理选择并运用数字工具采集多模态数据,对学生的思想品德、学业水平、兴趣特长等进行综合评估。并且能够整合各种类型的教育大数据,做好教育的科学决策、教育设备和环境的智能管控、教育危机的预防与安全管理。

在创新层,专业发展素养高的教师,一方面会积极采用物联网、人工智能等数字技术不断反思和改进精准教学(教研)、个性化(自适应)学习、数字化综合评价、智慧管理与服务等新场景新模式,提升教学、评价、管理和服务等方面的智能化水平。另一方面则会围绕“数据驱动的智慧应用”领域的相关问题开展教学研究,有效解决该领域的数字化问题,从而提高该领域的参与深度。

在价值层,数字化意识能够驱动教师在精准教学(教研)、个性化(自适应)学习、数字化综合评价、智慧管理与服务等应用场景中表现出实践、探索和创新的能动性,从而推动数据要素的价值释放,甚至催生出基于数据要素的新应用和新服务。另外,数字社会责任素养能够助力教师在“数据驱动的智慧应用”中坚持底线思维和强化风险意识,能够敏锐地预测和分析各种潜在风险,进而更加自信和从容地迎接数字应用和数字服务带来的挑战。

4.教师数字素养对“数字教育文化”领域参与行为的影响

数字教育文化是关于数字教育的思想理论、制度规范、物质条件以及实施方式的集体无意识的综合体现,是数字教育发展的终极目标和归宿。教师在“数字教育文化”领域的实践行为主要表现在参与数字教育文化的互动与交流、传承与保护、创新与发展等方面。

在基础层,数字技术知识与技能驱动教师通过微信公众号、互联网等媒体平台在线学习数字教育文化的典型案例、优秀题材和鲜活作品,也可通过微信、QQ等各类网络平台与同行或专家在线交流,创新交往方式和交流场景。同时,数字技术知识与技能助力教师以三维影像、虚拟现实等数字化方式,对数字教育活动的物质成果和精神成果进行展示、交流、保护与传播。

在应用层和创新层,教师的数字素养越高,越倾向于在教学设计、教学实施、学业评价与协同育人等方面开展生动的数字化转型实践,并通过不懈的探索创新数字化应用形式,提高数字化应用水平,最终形成数字教育展开的具体方式、方法、风格和习惯。同时,教师的数字素养越高,越倾向于以数字化的方式进行文化的交流与传承。比如,通过短视频、网络直播等形式,综合、直观地将数字教育所承载的思想理念及其自觉的行动“外显出去”。

在价值层,具备法治道德规范和数字安全保护意识的教师,能够对数字教育秉承的“人文主义精神”进行解读、宣传与交流,并在数字教育中坚定自觉地践行这种理念,“培养拥有正确数字道德观的数字化创新型人才”[12]。同时,能够在数字教育领域规避“技术逐利”思想(即关注技术的工具理性,忽视技术的价值理性)的渗入,共同营造“关注‘人的发展’”[13]的数字教育文化氛围。

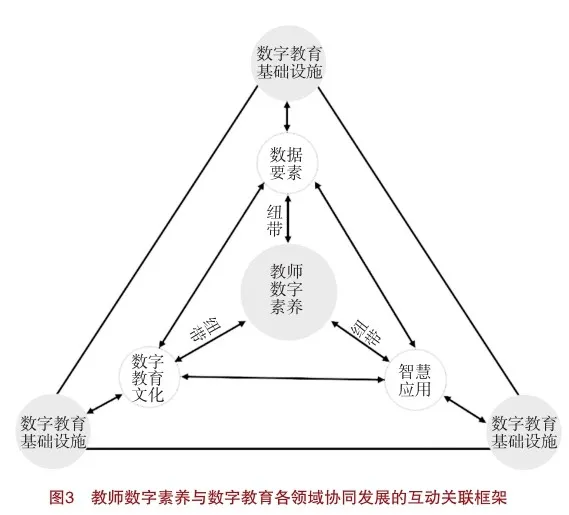

(二)教师数字素养驱动数字教育各领域联动运作的“动态呈现”

通过前文对数字教育系统的特征分析,让我们看到了数字教育各个领域之间“关联、协同与演变”的逻辑图景。有理由认为,教师数字素养的提升不仅可以通过其实践参与行为驱动数字教育系统单一领域的发展,还可以促进系统内部各个领域之间相互依赖、相互嵌合、相互牵制,从而加快数字教育系统的整体演化与升级。具体来说,教师数字素养驱动数字教育系统各个领域协同演进与发展的机制下页如图3所示。

1.教师数字素养驱动“数字教育基础设施—数据要素、智慧应用、数字教育文化”协同发展逻辑

8176923e4b551f81f6d9c78c11b55972

教师数字素养对“数字教育基础设施—数据要素、智慧应用、数字教育文化”协同发展的驱动效应,主要体现为通过提升教师的数字素养,显著提高他们对数字教育基础设施的认知程度、需求程度和使用程度,不断拓展和深化他们在数据要素开发、数据驱动的智慧应用、数字教育文化建设等领域的实践探索。

第一,数字素养水平高的教师,能够更好地理解和掌握相关数字技术资源的选择策略和使用方法,进而主动利用信息网络、平台体系、数字资源和智慧校园等基础设施,赋能教育的数字化转型与智能升级。此外,数字素养水平高的教师,倾向于发挥自身的专业发展能力,以较高的意愿和意志参与数字教育实践,能够积极主动地在数据要素、智慧应用、数字教育文化等领域不断探索与创新。

第二,数据要素、智慧应用、数字教育文化等领域的有序发展,离不开数字教育基础设施的支撑与牵引。由此同时,随着教育数字化转型的深入发展,将催生更多的新应用、新场景和新模式,进而对相关技术和平台提出新理念和新要求,倒逼数字教育基础设施进行相应的改造和升级。

2.教师数字素养驱动“数据要素—智慧应用—数字教育文化”协同发展逻辑

根据前文的分析可知,具备高水平数字素养的教师,在数据要素、智慧应用、数字教育文化等单一领域的参与实践中,通常会展现出积极的主观能动性、较强的数字化应用能力和良好的伦理规范。此外,数据要素、智慧应用和数字教育文化三个领域彼此交互影响,每两者之间都存在双向的互动和决定关系。

第一,“数据要素—智慧应用、数字教育文化”协同发展逻辑。教师对教育数据的实际操作能力(如采集、建模、分析与解读等),可以为各类高效便捷的智慧应用提供丰富的数据支撑,从而引领未来教育发展的智慧之路。同时,教师通过对“数据驱动教育教学”的研究和实践,会逐渐形成“数据量化—数据关联—数据驱动—数据反馈”的思维方法或文化氛围。当然,随着“数据驱动教育教学”应用场景的日益丰富及其文化的持续创新与发展,也为教育数据的开发利用营造良好的外部环境和文化氛围,致使采集、挖掘与分析教育数据的技术和方法不断进步与发展。

第二,“智慧应用—数字教育文化”协同发展逻辑。教师在精准教学(教研)、个性化(自适应)学习、数字化综合评价、智慧管理与服务等方面的智慧应用和实践探索,能够增强教师的主人翁意识和集体责任感,提高其传承、创新和发展数字教育文化的参与程度,最终形成数字教育的思想、理论和价值观,及其展开的具体方式、风格、习惯等。反过来看,教师对构建数字教育文化的广泛与深入参与,也为他们有序开展“数据驱动的智慧应用”的研究和实践并不断开辟数据要素应用的新场景,提供了良好的外部环境和文化支持。

3.教师数字素养与数字教育全面发展的内在互动逻辑

基于前文分析可知,教师数字素养作为一种“桥梁纽带”,显著增强了数字教育系统的整体活力,致使四个领域之间存在内在互动逻辑。其具体的规则与逻辑在于:一方面,教师数字素养的提升不仅有助于驱动其在数字教育系统各个单一领域中的实践、探索和创新,而且能够有效激活数字教育系统各个不同领域之间的相互协调和有机合作,使得数字教育系统在动态演化之中由一种结构和功能向另一种更高层次的结构和功能过渡,实现自我的超越和完善。另一方面,随着教师在数字教育基础设施、数据要素、智慧应用、数字教育文化等各领域的积极参与和持续探索,必将有力推进教育全领域、全过程、全要素的数字化转型与智能升级,从而对教师数字素养的发展要求空前提高,倒逼教师更新理念、重塑角色、提升素养、增强能力,进而加速数字教育系统各领域之间的联动运作与可持续发展,不断提高数字教育的发展水平。

四、基于教师数字素养提升的数字教育发展策略

基于以上结论,为进一步激活数字教育发展的能动性因素,充分释放教师数字素养对数字教育发展的积极驱动作用,可从培育对象、培育内容、培育过程和培育体系入手构建教师数字素养的培育路径。

(一)培育对象:精准识别培育对象,采取差异化培训策略

第一,精准识别教师主体的培育需求。鉴于教师的素养基础有好坏之分,素养的习得养成有难易之别,同时要考虑学科学段的特征属性,建议依据本研究构建的四层结构模型,对86S9Vy2sKRy3PD8fZArhlg==各学科、各学段、不同地区、不同发展阶段的教师进行全样本的需求调查。根据调查结果,在宏观上识别出整体素养较低的教师主体,或教师主体哪一层次的素养亟待提升,在微观上识别出具体学科、具体学段、具体地区、具体发展阶段的教师培育需求。

第二,采取差异化的培训策略。结合识别结果,制定个性化的培训计划,针对不同层次和需求的教师进行不同形式的培训。比如,对于基础层的素养而言,可通过定期的培训不断更新教师的“数字技术知识与技能”;对于应用层的素养而言,应结合学科学段的特征属性,有针对性地开展“数字化应用”的分类培训;创新层和价值层的素养无法通过单纯的培训活动加以提升,建议充分发挥教研的优势,通过开展常态化的教研活动加以培育。

(二)培育内容:建立培训课程体系,丰富新型应用场景

第一,以数字教育系统的四个领域为模块,建立教师数字素养培训课程体系。以数字教育基础设施、数据要素、数据驱动的智慧应用和数字教育文化为核心,设置相应的培训课程及其配套资源。在此过程中,建议结合前文关于“教师数字素养与数字教育系统的逻辑关联”的阐释,系统思考何种层次的教师数字素养如何有效支持这四个领域的发展,进而以领域为模块,构建教师数字素养培训课程体系并进行课程内容的开发。

第二,不断丰富新型数字教育应用场景。基于数据驱动的智慧应用可以显著增加教师的数字体验感,提升其数字素养水平。除了前文所述的四种典型应用场景,还应不断开发新型数字教育应用场景,为教师数字素养的培育持续赋能。近几年,“以ChatGPT为代表的生成式人工智能在教育界激起了深远的反响”[14]。同时,在扩展现实、数字孪生等技术的加持下,“师生数字孪生体的构建获得了某种程度的重要性”[15]。建议围绕这些新技术新应用开发数字教育应用场景,提升教师使用新型工具、资源、平台的意愿和能力。

(三)培育过程:建立培育机制,加大资金投入,激活内在动力

第一,建立健全教师数字素养培育的长效机制。建议政府和教育管理部门制定长期的数字教育发展规划和政策支持措施,明确教师数字素养培育的重要性和长远目标,并设立专门的教师数字素养培育中心或机构,负责组织、协调和实施教师数字素养培育活动。同时,提供全方位的资金支持和服务,包括预算拨款、项目资助、奖励基金等,保障教师数字素养培育工作的开展。

第二,通过资金投入驱动数字教育基础设施建设。数字教育基础设施为数字教育发展提供技术基础和平台支持,也是增强教师数字素养的前提保障。鉴于数据驱动的智慧应用是数字教育系统的核心领域,建议加快部署一系列硬件设备和软件工具来支持教育数据的收集、处理、分析和可视化。

第三,通过创新宣传方式激活教师内在动力。在这方面可以开展的探索包括:(1)在国家、省、市等多个层面建立教师数据素养培育试点项目,鼓励各地区结合教师数字素养的实际水平和需求,积极探索并形成富有特色的培育模式;(2)由政府或社会机构牵头成立全国教师数字素养培育联盟,吸引更多学校、企业、研究机构加入,定期组织全国性教师数字素养发展年会,搭建案例展示、技术产品应用、先进个人经验分享以及发展趋势探讨的交流平台;(3)建议教育主管部门或相关学会、研究会等社会组织举办教师数字素养比赛,设立奖项和荣誉,鼓励教师展示自己的数字素养技能和创新成果,提高他们的参与度和积极性。

(四)培育体系:拓宽培训渠道,建立评估机制

第一,突破传统,拓宽培训渠道。本研究认为,教师数字素养对数字教育发展的驱动作用,主要是通过促进教师在数字教育实践中的参与行为而实现的,而且部分素养具有“深层内隐”的特征,因此教师数字素养培育是一项长期的复杂的系统工程。建议拓宽教师数字素养的培训渠道,提高培训的灵活性和有效性,促进教师数字素养水平的持续提升。除了传统的线下培训之外,还可以利用各类在线教育平台,为教师提供丰富多样的数字素养培训资源。其次,立足“学科组”“教研组”开展数字素养培训活动,包括工作坊、微讲座、听评课等形式。这种培训形式更贴近教师的实际工作场景,可以量身定制培训内容。另外,还可以建立教师数字素养学习社区,提供在线论坛、微信群等平台,促进教师之间的交流和互助。

第二,建立数字素养培育的跟进机制,定期评估教师的学习进展和效果。立足实际,制定教师数字素养培育的评估指标,可以包括知识掌握程度、技能应用能力、教学改进情况等。在评估过程中收集教师的反馈意见和建议,了解培训需求、培训效果和培训计划的改进空间。据评估结果和教师反馈意见,制定针对性的改进措施,优化培训内容和形式,保证培训的持续性和有效性,从而真正全方位提升教师的数字素养。

五、结语

在十四届全国人大二次会议举行的民生主题记者会上,教育部部长怀进鹏指出,“发展数字教育不是选修课,而是必修课,它不仅有意义,而且确实有实效”。本研究通过分析教师数字素养与数字教育系统之间的内在逻辑,揭示了教师数字素养对数字教育发展的关键驱动作用。研究表明,教师数字素养不仅能够有效驱动数字教育系统单一领域的发展,还可以赋能数字教育系统各个领域的互促互进与协同融通,进一步强化数字教育系统的整体效能,有力支撑教育的数字化转型与智能升级。为实现这一目标,本研究从对象、内容、过程和体系四个方面构建教师数字素养的培育路径,以期为数字教育发展提供科学指导和政策参考。未来的研究可以进一步深入探讨不同学科、不同学段教师数字素养的具体培育策略,并评估其在实际应用中的效果。我们笃信,通过持续的理论创新与实践探索,教师数字素养的提升将为数字教育的蓬勃发展注入源源不竭的动力。

参考文献:

[1] 新华社.习近平主持中央政治局第五次集体学习并发表重要讲话[EB/OL].https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202305/content_6883632. htm,2024-03-23.

[2] 谢梦菲,王思源.数字化赋能教师数字素养评价改革研究——基于大规模调查数据的分析[J].中国电化教育,2024,(4):90-98.

[3] 吴砥.教师数字素养:内涵、标准与评价[J].电化教育研究,2023,(8):108-114.

[4] 魏宏森,曾国屏.系统论:系统科学哲学[M].北京:清华大学出版社,1995.

[5] 黄荣怀.加快教育数字化转型 推动学校高质量发展[J].人民教育,2022, (15):28-32.

[6] 陈丽,张文梅等.教育数字化转型的历史方位与推进策略[J].中国电化教育,2023,(9):1-8+17.

[7] 王永固,李佳恩等.区域数字教育整体智能治理:案例、模型与策略——基于浙江实践案例的扎根研究[J].远程教育杂志,2022,(2):96-105.

[8] 李培根.教育文化的深刻意义与建构[J].中国高等教育,2012,(12):4-5+12.

[9] [美]德内拉·梅多斯.邱昭良译.系统之美[M].杭州:浙江教育出版社,2023.

[10] Zhang P,Sun H.The complexity of different types of attitudes in initial and continued ICT use [J].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2009,(10):2048-2063.

[11] 杨现民,李新.中小学教师数据素养[M].北京:科学出版社,2020.

[12] 周刘波,张梦瑶等.数字化转型背景下教师数字素养培育:时代价值、现实困境与突破路径[J].中国电化教育,2023,(10):98-105.

[13] [美]安德鲁·芬伯格.韩连庆译.技术批判理论[M].北京:北京大学出版社,2005.

[14] 王竹立,吴彦茹等.ChatGPT与教育变革——智能时代教育应如何转型[J].远程教育杂志,2023,41(4):27-36.

[15] 张刚要,陈煜.从机械身体论到“在世存在”身体论:教育技术实践中的身体景观[J].电化教育研究,2023,44(9):12-18.

作者简介:

张刚要:教授,博士,研究方向为教育技术基础理论、数字化教育资源建设。

杨俊善:在读硕士,研究方向为数字教育。

Research on the Mechanism of Teacher Digital Literacy Driving the Development of Digital Education

Zhang Gangyao1,2, Yang Junshan2

1.Jiangsu Academy of Educational Sciences and Education Modernization Research Institute, Nanjing 210013, Jiangsu 2.School of Educational Science and Technology, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing 210023, Jiangsu

Abstract: As key actors in promoting digital education, teachers’ level of digital literacy will have a decisive impact on the development of digital education. Based on the iceberg model and onion model of competency, the five dimensions of the industry standard for Teacher Digital Literacy by the Ministry of Education are constructed into a four-layer structure model from shallow to deep. At the same time, following the methodological principle of “analysis and synthesis”, a digital education system is constructed from four fields, namely digital education infrastructure, data elements, data-driven smart applications, digital education culture, and its core features are extracted based on system theory. On this basis, the logical relationship between teacher digital literacy and digital education systems is explained from both static and dynamic perspectives. Research has found that teacher digital literacy can not only effectively drive the development of a single field in digital education system, but also empower the mutual promotion and collaborative integration of various fields in digital education system. Therefore, in order to further activate the dynamic factors of digital education development and fully unleash the positive driving role of teacher digital literacy in digital education development, a cultivation path for teacher digital literacy can be constructed from the perspectives of cultivation objects, cultivation content, cultivation process, and cultivation system.

Keywords: teacher’s digital literacy; digital education; driving effect; cultivation path

收稿日期:2024年5月8日

责任编辑:赵云建