城市中心商业区商业模式创新与演化路径研究

关键词城市游憩商业区;第四消费时代;复杂适应系统;商业模式创新

文章编号 1673-8985(2024)05-0129-07 中图分类号 TU984 文献标志码 A

DOI 10.11982/j.supr.20240519

0 引言

后疫情时代下,我国消费特征进入个性化、风格化阶段,并出现部分“第四消费时代”[1]15特征,发展型、精神消费等“新消费”成为未来热点[2]。其中,城市是消费结构升级的主要载体[3],以城市中心商业区为代表的实体消费集聚由于其良好的直接个人交互能力[4-5],相比电商是更好的服务交付媒介[6]。然而,受新冠疫情下电商迅猛发展影响,我国城市中心商业区受到一定冲击及消极影响[7]。因此,国家颁布《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》,冀望通过促进新型消费发展的方式振兴实体商业。此时,基于多元化、体验化、共享化的居民新消费需求[8]推动城市中心商业区向商旅文融合[9],[10]72的城市游憩商业区(RBD)方向发展。因此,从商业集群尺度,分析成熟RBD案例中商业主体如何基于商业模式创新优化商业空间,并进行发展型、精神消费产品供给的研究,对于促进我国居民消费回暖、拉动走弱的消费者物价指数(CPI)、增强国内大循环内生动力等均具有重要意义。然而,由于我国“新消费”尚处于成长阶段[11],有必要借鉴先发国家经验并凝练启示。

目前,学者们对于商业模式的概念界定仍存一定争议[12],[13]2,但大多数均接近或符合“与企业创造、交付和捕获价值相关的设计或架构”[13]2,[14]。有学者基于上述概念、结合商业模式创新4大研究方向,提出商业模式创新指对企业商业模式的关键要素和/或连接这些要素的体系结构进行新颖的、设计性的、非平凡的更改[13]2,7,即本文选择的商业模式创新定义,包括产品、服务、经营模式创新等。

近年来,“新消费”集群相关研究关注对新建RBD中政府行为、区位优势、地区文化等促进商业区创新发展的关键因素及影响机制的解释[10]71,[15-16],而分析既有商业区如何通过商业模式创新向“新消费”集群转型的研究相对较少。与此同时,由于第四消费时代包含多个消费时代特点,具有多层重叠性[1]17,因此,在探讨“新消费”集群商业模式创新时,需考虑商业集群的演化过程与多层重叠性引起的复杂性,本文引入复杂适应系统(CAS)展开研究。CAS认为,区域通过主体的适应性调整向前演化,“主体聚集”为适应外部环境刺激,在标识中进行筛选,通过适应性调整建立有效内部模型,推动“主体聚集”与各类主体进行相互作用,涌现为上一层次复杂大尺度行为,组成描述其行为特征的上一级主体——介主体。介主体聚集、涌现为宏观新现象,并产生具有多样性特征的复杂新环境。主体行为演化为宏观现象的过程由“流”(信息流、资金流、物流等)连接;主体(或聚集)间的相互作用与组合涌现为积木,积木形成的经验具有再使用特征[17]。可见,CAS注重对宏、微观现象间关联性的诠释。为此,学者们针对区域发展的复杂性,将城市、社区、小镇等不同尺度空间视为CAS,围绕区域更新、社区治理、产业空间优化等方面展开研究。相关研究运用CAS的7个基本点,即4个特征(聚集、非线性、流、多样性)、3个机制(标识、内部模型、积木),从空间维度出发,构建适用于各自研究的CAS应用框架[18-20]。然而,利用CAS的系统演化逻辑,长期分析区域微观主体如何通过适应性调整形成现有新环境的过程研究相对不多。

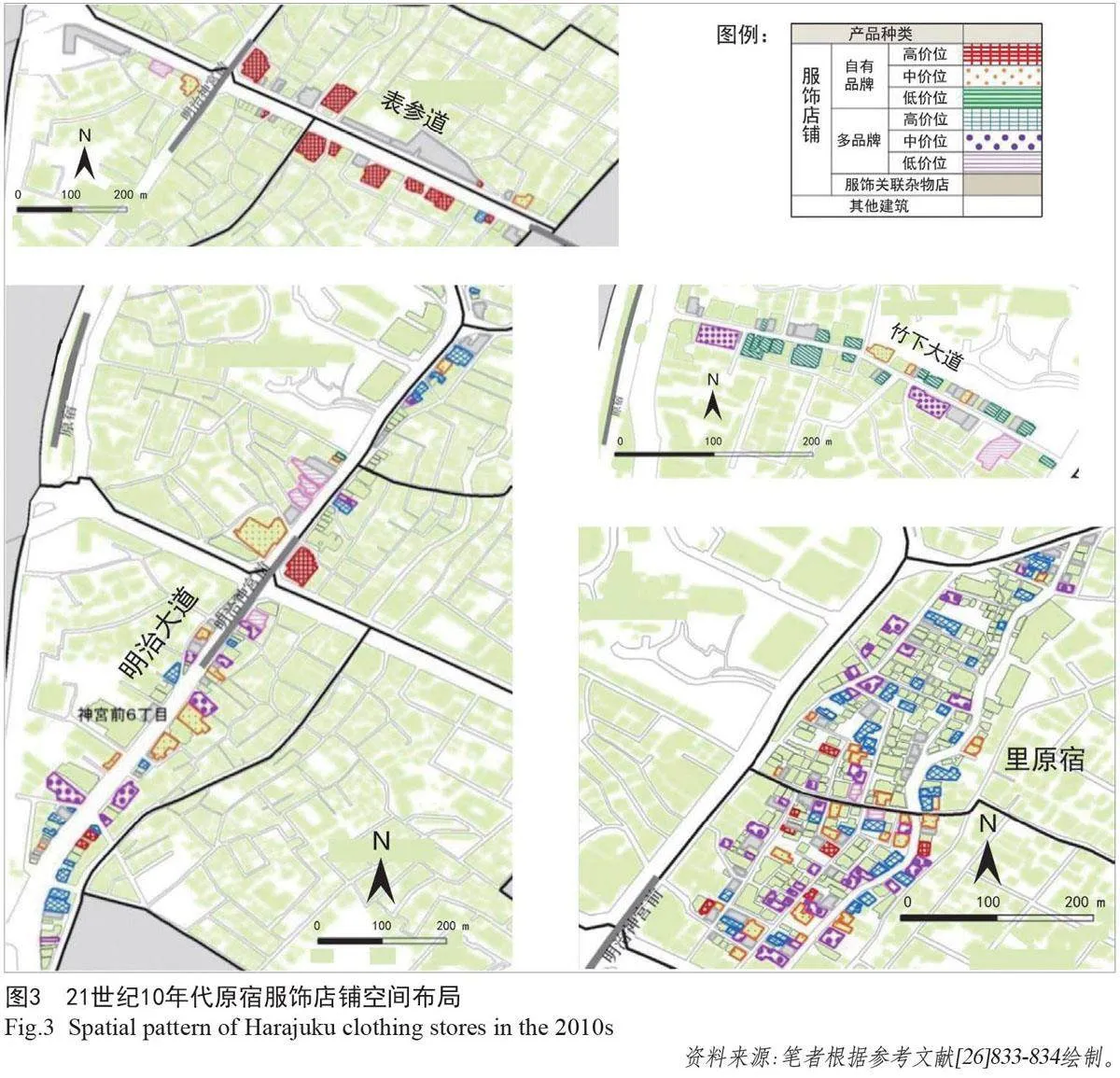

本文参考上述CAS应用框架,建立长期分析城市中心商业区商业模式创新与路径演化过程新框架(见图1),通过梳理先发国家“新消费”商业集群演化过程,探讨“内部模型构建”、模型实施时的“主体间相互作用”“介主体”(新商业模式聚集)与“新空间”形成(包括商业空间格局与治理)等主要演化步骤特征,揭示演化机制,丰富CAS框架应用。

本文选择日本原宿商业区作为案例区。一方面,日本学者从商业经营、空间布局、区域规划与治理、社会文化等多角度对原宿进行深入研究,具备充足的数据积累。第一,商业经营[21]115,[22]301,[23]37相关研究梳理了原宿商业集群特征、各时期主要产品及经营模式演化过程,主要应用于内部模型构建、主体间相互作用及介主体形成步骤。第二,空间布局[24],[25]39,[26]831相关研究发现,原宿商业空间向复杂且细分的结构演进;易迷路的复杂空间构造对于商业模式创新及消费者吸引起促进作用,主要应用于内部模型构建、介主体、新商业空间形成步骤。第三,区域规划与治理[27]13,[28]1249,[29]1相关研究表明,社区组织在商业空间治理方面起到重要作用,主要应用于新商业空间形成步骤。第四,社会文化[30],[31]1,[32]88,[33]相关研究认为,精神内核对于原宿商业区形成起重要作用;商业区“交流场所”功能是推动地区潮流诞生的重要因素;基于精神消费的差异化产品及服务在区域产生独特社会氛围,使消费者产生本地消费依赖性。主要应用于内部模型构建、新商业空间形成步骤。另一方面,日本已全面进入第四消费时代,原宿是商旅文融合较为成功的成熟RBD,孕育出“原宿文化”,“原宿潮流、原宿女孩”等词语近年来跻身日本代表性文化符号[34],每年吸引大量中国游客观光购物,符合我国消费者新需求。

1 原宿概况及商业区的形成

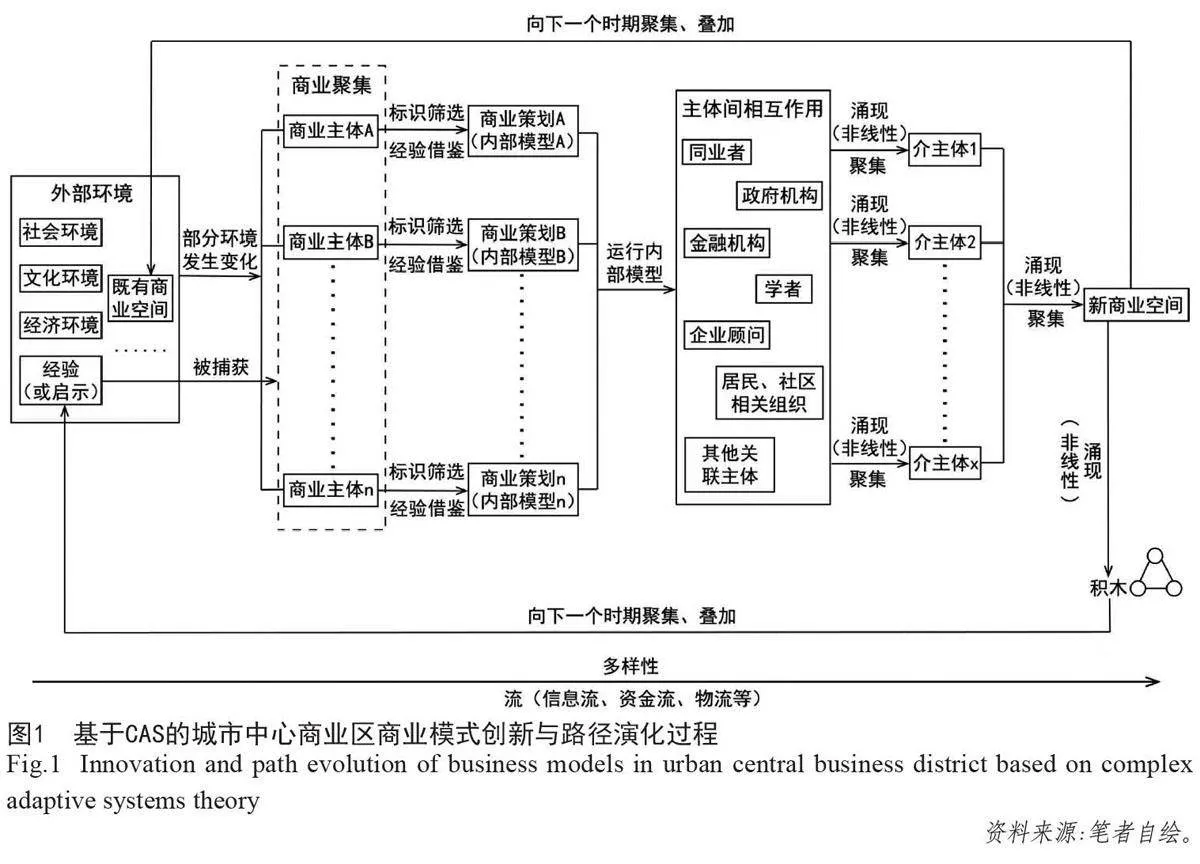

原宿商业区位于东京都涩谷区(见图2),核心区域隶属神宫前街道,拥有表参道、明治大道、竹下大道、里原宿4个主要商业集群,早期曾为东京近郊农村,地形高低起伏,以明治神宫建设为契机,形成兼具日式古典园林技艺与欧美现代街道设计理念的新景观[27]16;同时,受新建美军宿舍影响,在“第一消费时代”产生仿效美军生活方式的新消费萌芽[21]120。至20世纪50年代,原宿成为兼具东西方双重文化积淀,并拥有立体地形与精致景观的居住区。因此,该地区被政府指定为“文教地区”,禁止低俗娱乐产业布局[29]8,为服饰创意行业发展奠定良好环境基础。

20世纪60年代,日本处于第二消费时代中后期,欧美文化盛行。原宿由于紧邻奥运村,地区出现模仿欧美张扬举止、引领年轻人潮流的“原宿族”,带来基于“美式叛逆”理念的服饰设计灵感及需求。同时,原宿是位于新宿与涩谷两个商业中心间的低地价区域,具有相关行业布局优势[21]121-122、130。受上述外部环境变化影响,服饰设计师在原宿开设店铺,进行“叛逆化、个性化年轻人在原宿集聚”“原宿景色优美、是具有异域风情的人文居住区”“区位优势”等标识筛选,先知性地提倡符合第三消费时代特征的个性化少量生产理念,设计出张扬叛逆、兼具日式审美的美式服装产品,“设计师在公寓中进行个性化服饰设计与经营”的新模式迅速受到社会认可,通过媒体宣传产生新词“公寓制造商”(mansion maker)[21]122,[22]303、319,[26]832,原宿部分住宅转变为商业楼。其中,中央公寓与同润会青山公寓等居民楼中聚集了荒牧太郎、大川瞳等日本现代服饰设计先驱,因此,受其号召力影响,全产业链人群常聚于中央公寓一楼的狮子咖啡店进行灵感碰撞,“咖啡沙龙”显著提升了“公寓制造商”的设计水平及店铺数量,被誉为“传奇咖啡店”,中央公寓、同润会青山公寓等成为原宿文化发源地[22]304。

随着原宿商业顺利发展,地区出现原宿族聚会、飙车带来的巨大噪音,具备老虎机的游戏厅扎堆等区域空间治理问题。原宿在町内会带领下成立“原宿环境保护会”“青少年问题委员会”等新社区自组织进行应对,使问题得以改善,相关店铺被迫关闭[29]9。

至1969年,介主体“公寓制造商”推动原宿由居住区向街巷型商业空间转变,叛逆文化成为商业区精神内核,它既是文化标识,也是可重复使用的积木。

2 原宿商业的飞跃发展

20世纪七八十年代,日本进入以个性化消费为主要特征的第三消费时代,原宿商业主体进一步进行基于“叛逆”精神内核的商业供给,引领地区商业获得飞跃式发展。

首先,商业主体通过与潮流杂志合作,推出“女性向&原宿特集”创意,筛选出“原宿优美景观”“叛逆商业氛围”“60年代末妇女解放思潮”等标识,将模特穿搭与原宿景观、人文氛围融为一体,产生自主、叛逆的女性服饰产品供给。新商业模式一经媒体报道,迅速受到全国性瞩目[22]304,原宿的优美景观受到商业界及年轻人追捧,游客增多[21]122。其次,位于竹下大道的“竹之子服装店”创意性地进行“原宿中学生叛逆、消费水平低”等标识筛选,将年轻学生族作为目标群体,推出廉价却张扬、华丽的“哈林服”。身着“哈林服”,自称“竹之子族”的年轻人常聚集于竹下大道及其周边步行街,边放DISCO边跳广场舞,孕育“竹之子文化”[21]122,[29]9。最后,“DC品牌”(Designer's & Character's Brand)进一步强化“设计师店铺集聚”标识,基于既有“公寓制造商”经营模式,策划出由设计到零售均突出设计师存在感的新模式,川久保玲、山本耀司等品牌在登上巴黎时装周后,内敛且叛逆的风格被西方媒体誉为“来自东方的冲击”。“公寓制造商”成长为“DC品牌”[21]125,并成为20世纪70年代末80年代初日本时装界的代名词,掀起“DC热潮”[21]122,[22]304。

女性向&原宿特集、竹之子服饰、DC品牌店铺3个介主体推动原宿商业空间发生改变:建筑与室内设计师将目光投向原宿,设计出错落有致、具有艺术感的中小型精致建筑群,原宿商业空间本身被赋予“个性化产品”标识;原住民或卖地外迁,或通过将房屋改建为商居两用楼的方式,推动原宿商业化进程加速发展[29]10-11。

原宿商业的快速发展使地区消费者激增,商业空间中出现消费者喧哗、轻犯罪及酒吧援助交际介绍等新问题。为此,原宿社区自组织通过与政府进行长期交涉,使地区治安得到恢复[29]9,维持商业区经营稳定性。

至20世纪80年代,凭借基于叛逆精神内核及区域特征形成的3种新商业模式供给,结合新建个性化商业空间与新社区自组织的空间治理,原宿成为日本年轻人叛逆文化圣地,产业加速集聚、游客增加,向着人文、景观融合的街巷型城市游憩商业区演化。

3 原宿商业的衰落与振兴

20世纪90年代初,受日本泡沫经济崩溃的外部环境影响,商业区陷入经营困境[22]304,出现大量空置房屋[29]11。因此,原宿商业主体注重对集群特征的利用,通过扩大主体间相互作用、进行集群空间更新等,形成两种主要新商业模式,并结合商业空间治理模式革新实现路径突破。

商业危机使原宿商业关联主体间呈现资产互助、经营互帮现象,形成的新主体间关系使服饰店铺再度聚集于原宿[29]11。与此同时,这一时期的原宿建成迷宫型街巷店铺格局,“迷宫格局”使位于背街小巷的设计师足不出户即可被动观察多种时尚消费者穿搭,激发创作灵感[25]46。上述背景下,长尾智明与高桥盾利用主体间新关系,经大川瞳助手藤原浩的介绍获得大川瞳全面扶持[22]311。两人借鉴DC品牌经验并利用“迷宫格局”标识获取的新灵感,在背街小巷“里原宿”研究出兼具DC品牌与欧美街潮风格的“日式街潮”服饰,经过媒体的报道,很快成为潮流新趋势,“里原宿”形成新介主体——日式街潮店铺聚集[22]312,原宿“后街经济”获得快速发展。此外,为提升“日式街潮”等设计师店铺经营韧性,部分商业主体与银行、企业管理顾问机构、税务师事务所等合作,建立年轻设计师“开店—营销”全过程扶持系统[21]126,[26]835,维持原宿创新人才可持续性。

受新介主体——日式街潮店铺影响,加之这一时期原宿房屋与道路老旧化问题突出,政府与原宿最大商店会“原宿表参道榉会”合作,共同制定原宿城市更新规划[28]1254。一方面,筛选“日式街潮位于背街小巷”标识,背街支路及周边景观被重新设计、修整、建设;另一方面,以“表参道交通、区位优势明显”“表参道榉树具有高级感、庄严感”等为标识,招引奢侈品品牌落户表参道[21]124,[23]44,原宿形成日式街潮、奢侈品、DC品牌、竹之子等多种服饰风格共存格局。同时,部分奢侈品品牌运用原宿精神内核,建造出外观极度前卫、奇特的专卖店,掀起原宿前卫建筑建设热潮。前卫建筑群与既有景观融合,成为“建筑样本商业区”(建築の見本市)[31]6,通过媒体、网络的传播,原宿逐渐成为网红打卡地,并被日本社会誉为“日本的香榭丽舍大街”,形成“网红奢侈品店铺”介主体。通过实施两个涉及整个集群空间的新规划,原宿商业建筑显著增多[28]1252,主、后街连片发展,商业空间由沿主干道两旁的线形集聚向主干道内部渗透,商业类型更为多元,商圈规模、辐射范围扩大,能级提升。

随着原宿经历商业的衰落与振兴,新成长起来的商业主体较少加入社区自组织,使其影响力减弱,无法较好解决新商业空间环境治理难题。为此,涉谷区颁布《城市建设协会认证制度》,指出“在城市总规框架下,将小区域规划、建设、管理权赋予能代表其共同利益的组织,政府给与全力扶持”。依托新政,原宿成立由商业主体、居民自组织、城市建设开发企业、学者与专家、NPO组织等共同构成的复合型社区组织“原宿城市建设协会”,集解决小区域热难点问题、维持小区域景观及城市更新等功能于一体。凭借“多主体协商机制”“具有小区域规划权”等优势,顺利吸引新商业主体加入协会,不仅使社区组织的影响力再次得到增强、顺利解决环境问题,还拉近成员间距离,让商业主体间交流更加频繁[28]1253,[29]14-15。

至21世纪00年代,通过精神内核与集群特征的运用、DC品牌经验的借鉴,以及景观标识的优化,原宿形成两种新商业模式,结合基于复合型社区组织的商业空间治理模式革新,推动原宿成为产品多元的环境协调型城市游憩商业区。

4 第四消费时代下原宿商业的可持续发展

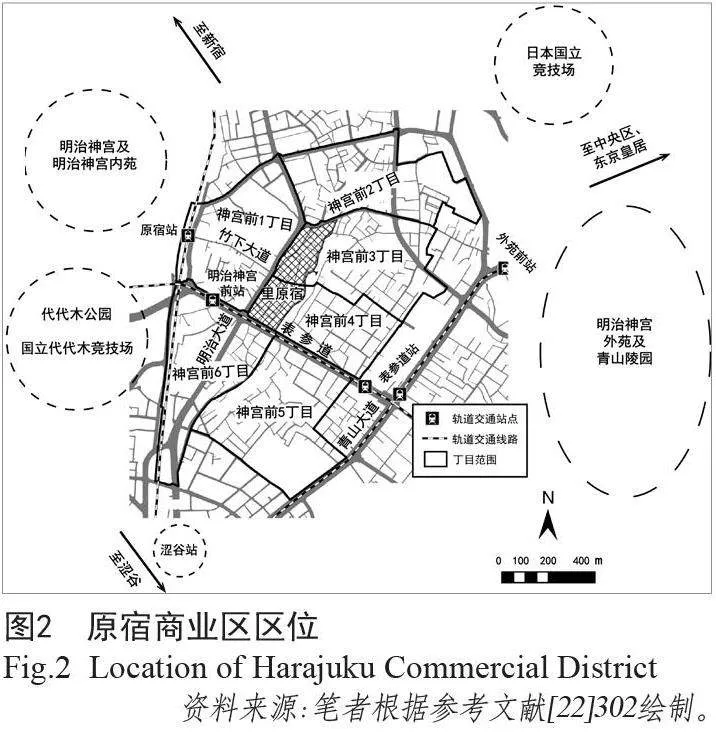

21世纪10年代,日本全面进入第四消费时代,原宿商业主体保留既有产品类型,通过增加满足不同消费者细分化精神需求服务的方式,进行商业模式创新。

设计师店铺筛选“偶像消费”“颜值消费”等标识,雇佣颜值高、魅力大的店员,并对他们进96b004e21e539909f9d0362821e078b7f93b3c22742bf9353f59866395d47aca行专业化培训,通过其与顾客良好的情感交流留住消费者;以奢侈品为代表的高级服饰品牌筛选“原宿文化”标识,推出极具原宿本地文化的“One and Only”原宿限定单品及服务;大中型精品店筛选“亚文化人群”标识,针对朋克族、乌鸦族、泰克诺音乐族等人群推出系列产品,并提供交流空间[32]89。新商业模式经过电视节目、潮流杂志,以及推特、line等数字媒体的宣传,使原宿知名度不断攀升,商圈继续扩大,商业发展空间趋于饱和,商业建筑增加速度放缓[28]1252。为此,在商业主体、政府、社区组织等多方推动下,东急plaza、东急手创馆、原宿Alta、Q plaza、With原宿等购物中心集中建设并开业,原宿商业用地容积率增加[28]1254-1255。其中,东急手创馆深度挖掘“交流与共享空间”标识,售卖配件化的服饰与家居,并开设手工制作教室,打造半成品商品理念,引领原宿消费新模式。可见,原宿商业主体在继承既有多样性商业元素、经验基础上,通过捕捉、融合与自身相契合的细分化精神消费需求标识进行商业模式创新,推动各介主体再次向上一层聚集,形成介介主体——体验式消费的细分化店铺。

受新产生的介介主体影响,原宿商业空间也开始向细分化方向发展,形成表参道、明治大道、里原宿、竹下大道4个主要商业子集群,各子集群目标客户、产品定位各不相同。表参道定位于富裕阶层,以售价高昂的奢侈品店铺居多,单个店铺面积最大。里原宿定位于大学生,以设计师店铺和精品店为主。竹下大道是面向高中生及以下学生族的步行街,主要销售低价产品。里原宿及竹下大道单个店铺面积最小。明治大道两旁店铺没有显著目标群体,单个店铺面积居中[26]833-834。原宿成为覆盖奢侈品至廉价服饰全价格段,且低层街巷型、中高层综合体型(购物中心)商业并举,传统、前卫建筑交相辉映的综合商业区(见图3)。

在原宿复合型社区组织治理下,这一时期的原宿商居矛盾不再突出,社区组织主要任务也转变为“如何通过商居联动更好地推动商业发展”。因此,通过与政府的合作,社区组织主导了神宫前1、3、4丁目发展规划;推动了城市更新后区域招商与商业设施建设工作;举办了稳田神社秋祭活动等。尤其是曾一度濒临灭绝的稳田神社秋祭,在居民、商业主体、NPO、消费者的共同参与下,成为原宿吸引游客观光休闲的重要活动之一[28]1255,[29]15。

至21世纪10年代,原宿既有多样性商业元素、经验与细分化精神消费需求标识融合,涌现出更为复杂的“多样性要素”,产生追求“个体经营差异化”的介介主体——体验式消费的细分化店铺,结合基于复合型社区组织的商业环境优化,共同推动原宿成为综合性、细分化、可持续发展的城市游憩商业区。

5 路径演化机制分析与启示

5.1 路径演化机制

基于CAS框架,梳理原宿商业模式创新与路径演化过程中4个主要步骤特征,分析演化机制。

第一,原宿商业主体面对各时期外部环境变化,迅速做出反应,在内部模型构建步骤中,商业主体将文化内涵、区域景观等区域特征要素融入创新过程,并挑选匹配的积木经验,完成内部模型建设。文化内涵利用方面,“叛逆”的商业区精神文化内核始终贯穿原宿商业模式创新过程;区域景观利用方面,商业主体由早期的直接利用,转变为有意识地将其优化为利于商业模式创新的新形态进行利用,推动二者协同发展。

第二,运行内部模型时,与原宿商业主体进行相互作用的外部主体类型、数量不断扩大,由早期的同行业者间相互作用,向建筑与室内设计师、企业管理顾问机构、社区自组织、复合型社区组织(包括同业者、政府、自组织、NPO组织、学者)等多类型主体间的相互作用演进。其中,复合型社区组织的成立,不仅使商业主体掌握部分商业区自治权,相关诉求得到更好落实,还使商居关系由“商居矛盾”转为“商居共建”,对维持商业空间的稳定起重要作用。此外,无论是早期基于“传奇咖啡店”的强关系接触、“日式街潮”创新过程中由弱关系纽带形成的主体间新关系,还是近年来依托复合型社区组织的非正式接触,原宿同业者之间一直保持频繁沟通及相互协作,畅通区域内“信息流”“知识流”“资源流”等各种“流”的转移,有效促进集群商业模式创新。

第三,通过运行内部模型,原宿在第三消费时代积累、演化出DC品牌、竹之子、日式街潮店铺等多个介主体,并产生不断累积的多样性商业元素、经验,商业供给向“多元化产品”方向发展。然而,随着第四消费时代消费者需求的颠覆性改变,原宿商业供给再次迅速进行适应性调整,形成“多元化产品+多元化服务”新模式,既有“多元化产品”与“多元化服务”融合后所产生的排列组合,涌现出更为复杂的“多样性要素”,产生介介主体——体验式消费的细分化店铺,推动原宿快速转型为适应第四消费时代特征的商业区。

第四,原宿经过各时期路径演化,商业空间不断向复杂演化,推动商业区出现更为细分化的商业子集群、子空间,使商业主体在具备差异化经营的同时也能享受一定集群效应,不仅增强了相关主体经营的可持续性,还促进了商业区内异质性商业元素的积累。与此同时,原宿始终注重商业主体间、消费者间、商业主体与消费者间的互动空间供给,如狮子咖啡店、竹之子族活动空间、后街经济空间、基于精神消费的交流空间等。互动空间不仅产生简单社交行为,还将接触主体所携带的多样化、异质性要素通过“流”进行传递,带来新邂逅、新交流及强化的新人际关系[26]15-16,在原宿产生多样化潮流知识积累。异质性商业元素与多样化潮流知识积累共同在原宿形成描述商业区多样化、异质性商业、社会氛围的街区“噪音”(noise),其在地理空间上产生的边界性使消费者产生“只愿在此消费”[32]89的依赖性。

总之,原宿商业主体对外部环境变化迅速做出反应,通过商业模式创新将区域特征要素融入路径演化过程,并挑选匹配的积木经验,完成内部模型构建。内部模型实施时,商业主体不断扩大与外部对象间的相互作用与频繁接触,涌现出多元化介主体及复杂商业空间,形成不断聚集、叠加的多样性商业元素、经验。伴随第四消费时代的来临,既有多样性商业元素、经验与细分化精神消费需求标识融合,涌现出新的介介主体及独特街区“噪音”,使原宿由简单商业集聚演化为承载复杂性商品、服务供给的综合性商业区,获得商业高质量发展。

5.2 对我国城市中心商业区的启示

运用原宿路径演化机制,获得演化路径创造、精神内核凝练、景观空间调整、商业空间治理、知识网络构建、创新体系探索等方面有益启示。

第一,根据社会、行业流行趋势,及时、精准捕捉消费者需求,提升快速、积极应对外部环境变化的能力,是维持商业区可持续发展的重要前提。原宿案例中,围绕最新消费需求,商业主体约10年左右即进行一次较大规模商业模式调整,并向下一个商业发展时期聚集、叠加,不断丰富商业区要素多样性,推动演化路径创造。

第二,运用商业区历史文化积淀,凝练精神内核,赋予产品、服务或经营模式中,并展示出来,是难以被其他地区替代与模仿的核心优势。城市中心商业区与新商业区相比,具有相对深厚的历史文化底蕴,借鉴原宿对于“叛逆”的运用方式,将其凝练为商业区精神内核,持续且成体系地应用至商业供给中,并通过各类媒体、数字化手段进行宣传,能够维持商业区产生难以被模仿的创新灵感,增强竞争优势。

第三,不拘泥于单一商业景观束缚,建设与商业主体定位或产品特性相契合的多元景观空间,不仅能够彰显区域特色、强化存在感,还能够增进“商业性”与“游憩性”间的联系,增强地区商业活力。在原宿,街巷型商业景观、具有艺术感的精致建筑群、前卫建筑群等,均与商业主体定位或产品特性有关,使消费者看到个性化景观就能联想到相关店铺或产品;同时,多元化景观、结合起伏地形形成的迷宫格局,使原宿建筑风格反差强烈,移步异景,激发消费者好奇心。其独特景观本身就已构成能够满足消费者感觉、知觉层面的精神消费产品,利于吸引消费者观光购物。

第四,鼓励成立复合型社区组织,赋予其小区域自治权,形成现代化商业空间治理体系,能够调和商居矛盾,促进商居共治、共建、共发展。城市中心商业区往往是商住混合区,原宿城市建设协会作为政府探索地区可持续发展关联组织间融合共治的现代化治理平台,拥有部分小区域自治权,结合其独特的多群体协商机制、获得政府承认与扶持,不仅增进了各群体间的彼此认同(identity),还平衡了各方利益博弈,使商居共存不仅没有成为商业发展桎梏,反而成为促进地区商业发展不容忽视的因素。

第五,架构主体间沟通与协作的有效知识网络,是维持商业区可持续发展的有效手段。商业区在路径演化过程中并非一帆风顺,尤其是遭遇产业发展瓶颈的困难时期,单个商业主体难以有效应对外部环境变化。因此,应发挥集群的网络优势,改变关联主体间关系网络,架构有利于集群内知识、资源转移的小世界网络,能够促进商业主体建立有效内部模型,推动集群商业模式创新。

第六,在商业区既有商业模式基础上造就体验化、细分化、差异化的新商业模式集群,并注重互动空间供给,产生独特街区“噪音”,形成满足发展型及精神消费需求的新商业模式创新体系,是提升城市中心商业区韧性、实现高质量发展的有效途径。原宿经验表明,传统商业区积累的多样性商业元素、经验,与满足消费者精神需求的服务融合,形成的新商业空间能够促使商业区产生街区“噪音”,其孕育出的本地购物依赖性能够有效提升商业区韧性,推动商业区向高质量发展。

6 结语

后疫情时代下,尤其是2023年以来,各大城市试图通过推动商业区供给侧改革的方式刺激居民消费,促进商业恢复。为此,出现不少焕新亮相的新商圈,将展览、赛事、潮玩市集、小型音乐会等精神消费元素融入城市中心商业区。为进一步促进其可持续发展,本文运用CAS框架,探讨了原宿商业区基于商业模式创新的长期路径演化过程及机制。借鉴原宿经验,建设具有综合型、细分化、可持续发展等特征的城市游憩商业区,有利于促进我国城市商业经济复苏及向高质量发展。本文受日文研究数据限制,第四消费时代下原宿“精神消费”相关商业模式的类型、特征等尚未完全解明,仍需进一步深入研究。