数字信息技术赋能城市地名管理的探索与实践

关键词分布式地名信息库;图库合一地名数据服务;时空地名数据;虚拟交互技术

文章编号 1673-8985(2024)05-0102-06 中图分类号 TU984 文献标志码 A

DOI 10.11982/j.supr.20240515

1 研究背景

地名作为社会基础信息,是各类自然和人文地理实体的名称,地名信息所特有的指位性、文化性两大主要特征,使其成为社会交往和经济活动最广泛使用的一种公共信息;同时,地名作为一种文化载体,也是体现城市形象的一种隐性资源[1],其内在的文化属性越来越受到重视。2022年最新修订的《地名管理条例》(国令第753号)在原有条例包含地名命名、更名等管理要求的基础上,明确将“地名文化保护”与“地名使用服务”纳入地名管理范围,从原先强化对增量的地名管理转化对存量地名或老地名的挖掘、保护和应用,从原来侧重前期规划、过程审批,转变为对地名数据资源的管理、应用、服务与赋能增值,这些对城市地名管理提出更高的要求。

因此上海的地名管理应结合当下主流的数字人文、地理信息、数据库出图和虚拟现实等多技术进行交叉融合。在原有管理模式的基础上,探索将数字技术应用于地名规划审批、地名文化挖掘保护、地名服务应用等环节的技术路线,提升上海城市地名管理的水平,在全国形成示范引领效应。

2 分布式数据库技术赋能地名规划审批

上海地名管理部门为市、区两级地名管理办公室,机构设置于各级规划资源部门,根据国务院《地名管理条例》和《上海市地名管理条例》等法律法规要求,本市行政区划名称、居民地名称,以及具有地名意义的台、站、港、场等名称审批(核)范围分属各专业部门。根据类别差异,其报批、更名、撤销、审核、发布等环节存在差异。针对市区两级、多部门的地名数据管理、更新、共享的工作机制要求,分布式的地名数据管理系统将较好地满足动态维护与实时更新的全生命周期管理要求。

2.1 一库多系统的分布式数据库

目前上海市地名管理统一采用的是“上海市地名管理信息系统”,地名审批环节已纳入上海市“网上政务大厅”统一管理平台,具备网上申请,内部流转、查询打印、数据归档等功能,基本实现了市区两级共享的地名管理办公自动化。而除了地名审批过程中产生的地名数据外,上海市拥有通过第一次全国地名普查、第二次全国地名普查产生的地名数据库,专项调查或课题汇集的成果数据(如历史建筑物专项调查),以及由其他专业部门通过审批或普查产生的各类基于地理实体的数据。这些信息原则上都应该纳入本市地名数据库,为未来的地名审批管理提供依据,但现实是这些数据都在各自的系统或数据库中独自运行,无法实现充分使用与共享。因此“一库多系统”的设计,除了满足现有工作层面的数据流转外,还需要和地名普查成果数据库、全市地名地址库、规划地名数据库、历年地名档案资料库,以及其他专业部门等的大量数据结合和衔接。以地名审批为核心,实现地名数据的规划命名、审批受理、数据库更新、发布、修改、应用撤销和档案管理等生命周期的全过程管理[2]29。

地名信息数据库由地名审批数据、地名普查成果数据、地名档案数据和基础地理信息数据组成。地名数据主要包括属性数据、空间数据和多媒体数据,三者通过地名代码进行关联。地名数据可以包括普查资料、审批资料和历史资料。基础地理信息数据作为底图包括了历年地图数据和航空影像数据,用以反映地名数据的时空位置(见图1)。

2.2 分布式管理系统

地名数据库管理系统面向的用户为各个专业部门的市区两级地名管理单位,通过“一库多系统”,打造为全市各项经济社会活动服务的权威统一的地名规划审批平台。“一库”即全市统一地名数据库,“多系统”即根据工作实际情况满足不同层面地名管理、服务、学术研究等需要的各类专业系统,如标准地名服务网、中国国家地名库(上海)等。

根据实际运行目的和数据共享要求考虑,现有的地名管理信息系统采用B/S的体系结构,布置在局域网上运行。平台整体框架设计分为基础设施层、数据资源层、服务层、应用层等层次,各个层次之间通过相应的接口和函数有机地连接起来,从总体上保证系统的模块化结构和功能构件划分[2]29(见图2)。

2.3 图库合一的数据服务标准

除了通过各个系统实现对地名数据库的使用与维护外,为了更好地满足社会专业机构对地名服务的需求,还应提供各类标准接口方式(Webservices)对地名数据库进行数据交换或调用。

对于更多非地理信息专业的技术单位,如地名规划从业人员、地名文化研究机构,以及广大社会地名爱好者、使用者而言,需要提供更直观、便捷的地名数据服务方式,而数据库出图技术便是其中一种比较好的手段,能够快捷直观地提供各类地名服务。

此外,数据库出图技术采用地名数据库为数据源,将地图制图专家知识库纳入具体算法,针对不同地名服务需求,快速生成不同用途的地图底图,同时提供同名重音查询、地名语义查询等地名文化属性服务。

以现有地名专项规划需求为例,前期地名管理部门需协同规划管理部门提供控制性详细规划(以下简称“控规”)方案(含地形图、道路系统规划图、土地利用规划图、控规简要说明等),配合梳理相关地名资料(标准路名、已批规划路名、非标路名、需命名道路);而编制单位需要根据控规方案进行现状调研(现状道路建设与规划道路系统的关系等),主动向地名管理部门查询相关地名资料(标准路名、已批规划路名、非标准路名、需命名道路),而这些数据资料往往会耗费大量的人力去收集、整理、呈现,同时也难免有所疏漏。数据出图技术通过研究智能注记配置、不同要素冲突自动处理、不同数据格式无缝转化,可使设计人员专注于规划内容的呈现,同时不必担心对地图数据直接操作导致不满足地图审核或制图的要求。通过地名数据库标准数据服务,可以将各类资料按地名规划编制与成果要求进行输出,同时数据库出图技术可提供符合地图审核要求标准的工作地图。

3 语义信息挖掘融合技术赋能地名文化挖掘

上海长期以来十分重视地名文化内涵的保护和挖掘。早在2011年《上海市控制性详细规划技术准则》中便首次将地名内容纳入控规的同步编制和审批,不仅加强了对地名的前瞻性控制,提高了地名命名的科学性,而且同时也提升了控规的文化内涵,强化了控规的文化引导作用[3]。

传统的地理实体数据主要以点、线、面的空间坐标信息为主,而地名文化数据的来源众多、内容丰富,其类型与结构差异性很大。同一地理实体往往有复杂的人文信息及关联属性,某些标志性地理实体在历史、文化、社会等不同领域有着各类出版物、研究成果、文献史料;而另一些已湮灭于历史长河中的地物则需要通过自动深入挖掘技术,从茫茫文海中找到其曾经的踪迹。近年来,通过不同地名文化项目的建设和研究已经有了较多积累,对于很多有价值的信息,可按需进行结构化的自动提取,并可以将不同时空、不同尺寸的数据(信息)纳入同一时空人文数据集中,同时提供基于语义的搜索、提取、分析服务,实现后续的应用、制图、共享。

3.1 时空地名数据融合技术

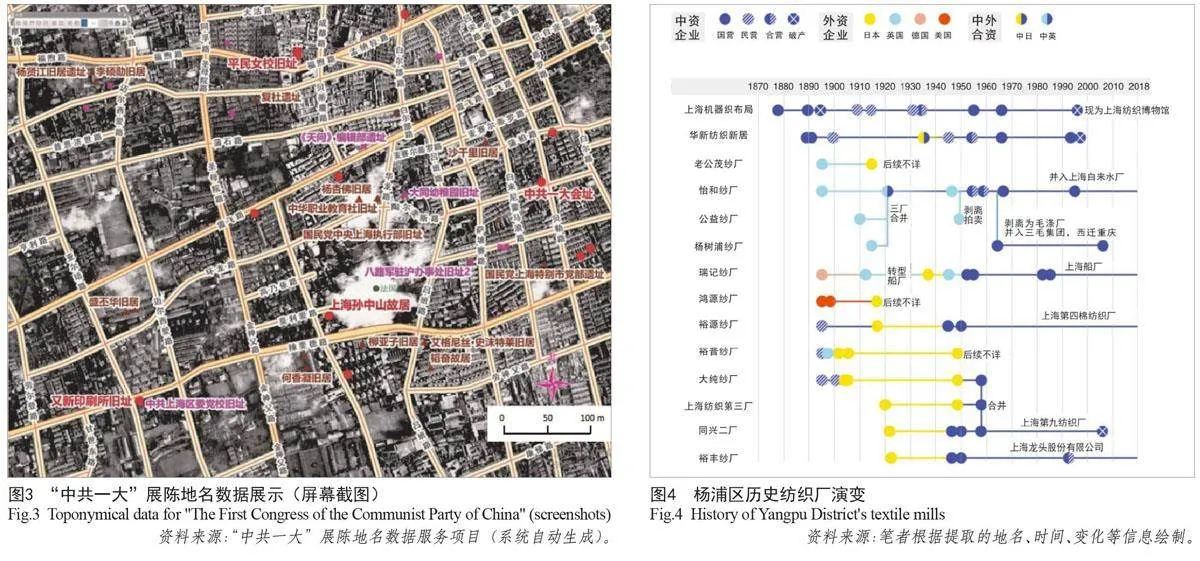

基于分析、梳理各时期历史地理信息资源和历史地图档案,各年代的影像地图、基础地形图和各类专题地图高精度扫描件,通过特征点匹配、地理配准、纠偏、镶嵌等技术手段,进行投影、坐标、比例尺转化,最后形成具有统一数学基础的栅格地名数据集(层),图3所展示的便是融合1948年历史影像图、租界时期道路网和由市文旅局最新认定发布的上海红色纪念遗址数据的地图,3种来源、格式、时代均不同的数据,通过时空融合技术在同一平台进行展示,目前其坐标统一采用了上海2000城市坐标。

在此基础上通过数字矢量化的方式,可进一步按以下步骤对时空地名数据信息进行融合并提取基于时间轴的地名演变信息。

① 地理实体入库:将挂接有地名地址、地名编码、坐标信息、多媒体信息的地理实体,按照历史地理实体的编码要求和其他字段表示内容,进行填充完善。

② 历史人物入库:将提取出的人物信息,按照历史人物的编码要求录入数据库,并从可靠渠道获取人物简介,补充数据库。

③ 历史事件入库:从文字中提取摘要,人为判断是否是事件主体内容,按照历史人物的编码要求录入数据表单。

④ 关联信息入库:关联信息表单无需人工新增记录,主要通过历史地理实体、历史人物、历史事件的联动性进行入库[4]。

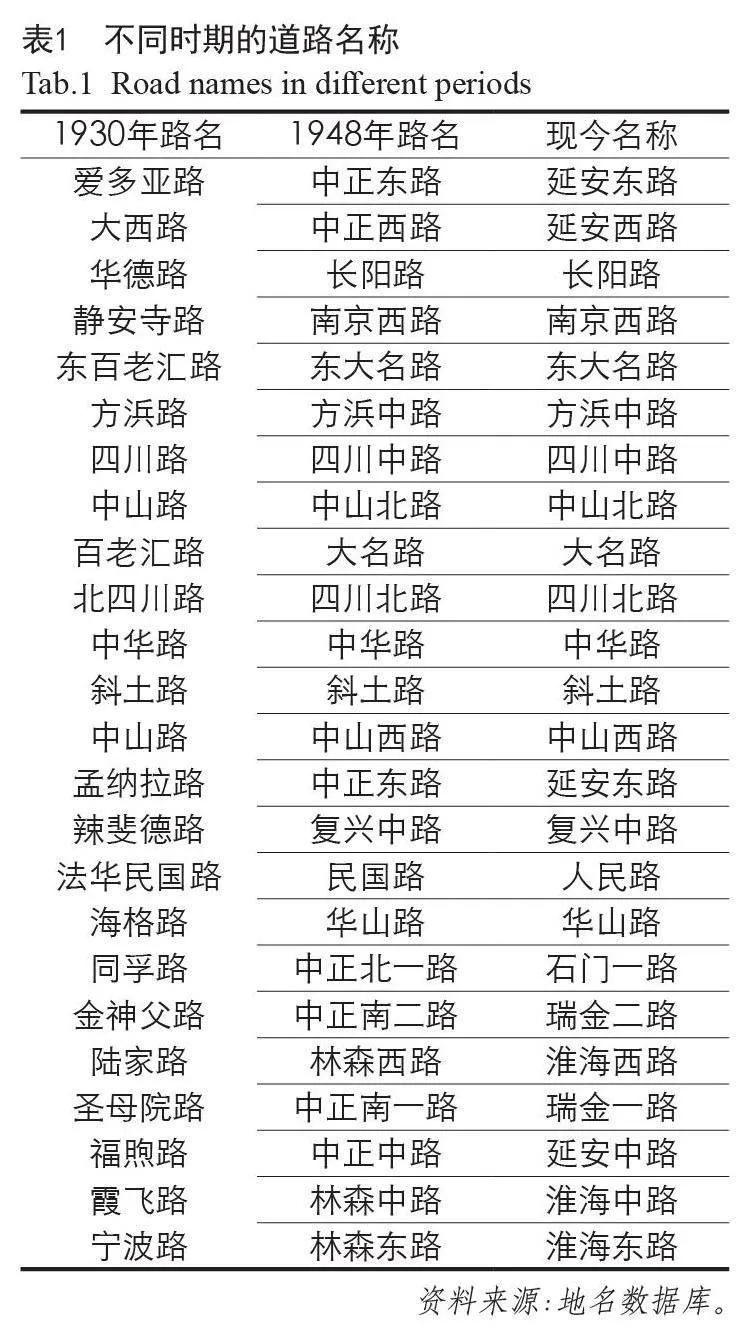

通过不同时期的地名史料挖掘得到部分上海新旧道路名称(见表1),这些路名均已纳入地名信息数据库,与现状道路进行融合(见图4)。

3.2 基于语义的人文信息挖掘技术

上海市第二次地名普查时将大量的文献、史志、档案等资料进行扫描、结构化处理并与地理实体挂接,此外结合基于网络自动抓取(爬虫)相关信息,从而形成包含丰富人文语义信息的上海地名信息库。而在此基础上通过针对具体需求的语义分析,将字符串所表达的人名、事物名、时间、地点等析取出来,赋予独立的标识符(语义单位),将同一地理实体的相关事件、人物、地点、时间进行关联[5]。根据具体项目需求,通过不同类别如政治、经济、文化、宗教、建筑、聚落、交通、著名事件发生地等地名要素,按照其发生、发展、演变、消亡的时间节点和空间分布,全面、系统地加以提取,并按其时间、空间属性分层定位在历史基础地理数据上,可以形成完整的地名时空信息集(见图5)。

目前语义分析技术已普遍应用于人工智能研发、大数据分析等方面,如微博热点、语音识别、人工智能客服机器人等,各大企业公司对于语义分析平台都已有初步研究成果,但这类平台在地名文化方面的研究应用还相对较少。在已有的语义分析平台(NLPIR大数据搜索与挖掘开发平台)基础上,融合地名数据库,通过对大量文史资料的机器人阅读,研制高程度自动化可分类定位的专题要素挖掘工具,以此提高文化研究速度,减少人力成本。

3.3 地名语义自动分析提取技术

针对上海市不同地名文化专题项目的需求,研究如何从海量的属性信息中,根据需要的专题、范围、时间等限定条件,通过文本自动分析(包括词频分析、共现分析、关联关系分析等)、内容(主题)分析、时序分析、空间分析、社会关系分析等,快速提取所需的地理实体相关内容[6]。通过文本特征词库、地理专名词库、专题关键词库的设立,实现文本概括、相似度查询、自动分类和自动查纠错等功能,为后期的图文编辑工作提供便利。此外,通过对相关主题的深入挖掘,以及空间叠加时间的关联性分析,为地名文化产品或地理信息产品乃至ChatGPT应用提供新的展现视角或元素。如对1921年前后在“一大会址”附近汇集的红色遗址或人物活动轨迹的自动提取。

语义识别内容包括3个方面:时间识别、人物识别和地名地址识别。① 时间识别:利用语义分析技术识别文字中的时间节点;作为地理实体和历史事件的时间参考依据。② 人物识别:利用语义分析技术识别文字中的人物姓名,提取到人物库表中。③ 地名地址识别:利用语义分析技术识别文字中的地名地址,融合地名数据库进行精确定位。

通过语义分析技术识别出地名和地址后,通过地名地址库匹配,筛选出准确信息,并将坐标信息和地名库中的属性信息、多媒体信息和地名编码等挂接到地理实体信息上。

4 全景式的可视化技术赋能地名文化传播

传统地名文化一般通过书籍、地图和多媒体(包括音视频)等方式传播。丰富的人文信息时空数据集,结合现有的虚拟现实技术,使相关数字人文项目制作可以突破传统的地名文化传播方式,深入地、全景式地反映城市文化底蕴和人文精神。

4.1 新旧地名交融的表达技术

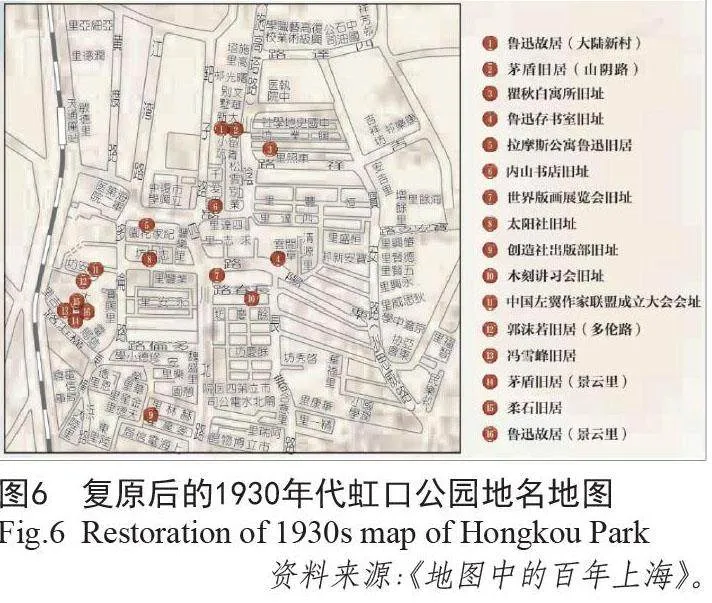

在地名时空数据集中,栅格化的老地图、历史资料与矢量历史地名数据处于统一的空间数据库内,可以快速实现所需范围、年代或专题及人文信息的自动提取,结合已有的数据库出图技术,导出至桌面制图系统中(如CorelDraw或AutoCAD)。在制图工艺上可以打破原有新旧地图割裂或传统“朱今古墨”的表达方式,实现老图新做、新图复旧或者新老结合的制图方式,创新地名文化地图的表达技术(见图6)。

4.2 图库合一的应用体验

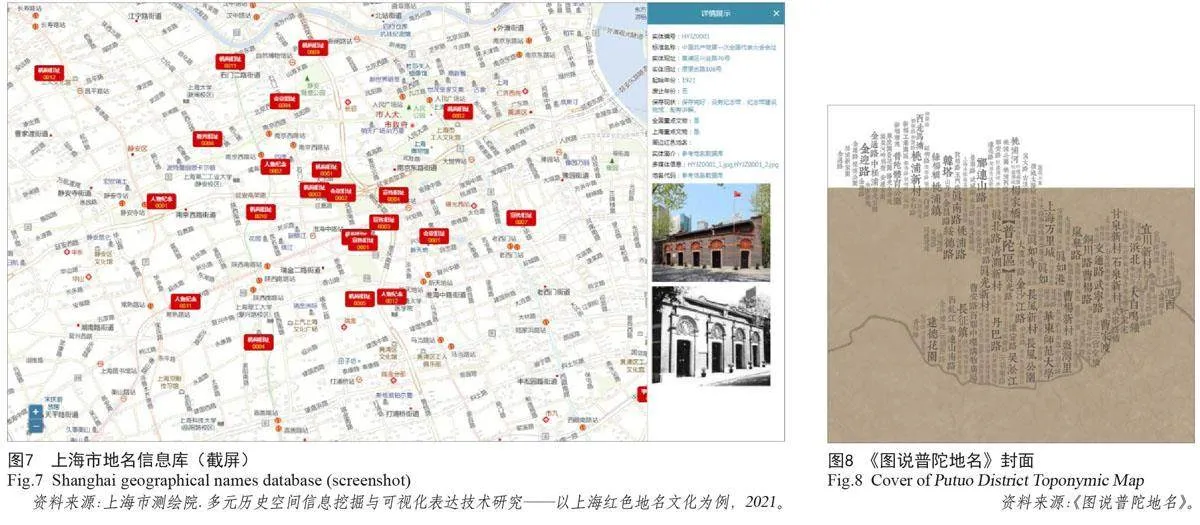

对于地名文化研究者和爱好者而言,在编制、阅读、使用地名文化作品时,对相关人文属性的考证与完善工作始终贯穿其中,通过图库合一的技术应用,打破已有单通道的地名文化输出方式,由使用者在应用过程中对地名文化等各类信息进行修正或完善。这种技术手段可更有效地确保各类地名的时效性与生命力,同时创新的图库合一入库技术手段可通过自动挂接地理实体的属性数据的方式实时更新,增加对地名空间位置的更新与修正。对地名时空数据库而言,由于地名数据不存在最新版本或现势性的问题,每次数据更新都可将之前的信息沉淀下来作为沿革或历史属性的内容(错误更正除外),因此对地名时空数据库或其衍生产品的应用都是对时空数据内容的更新补充,也为后续数据的进一步利用拓展建立了良性循环机制(见图7)。

4.3 艺术与文化结合的可视化手段

区别于常规的历史人文社科类数字产品或公开出版物,通过研究如何利用更贴近主题和视觉感受的可视化技术,使地名与空间位置、地理特征及文化属性形象美观地展示出来,让用户或读者更直观清晰地了解地名所蕴含的丰富内容。如“青浦”地名设计时,抓住青浦江南水乡文化特点,将两字融入河道图案中,突出了青浦环城水道和淀山湖的形态设计。又如将普陀区内各类地名根据其地理空间分布和重要(知名)程度,按其行政范围予以呈现,既有趣味又令人印象深刻(见图8)。

4.4 沉浸式虚拟交互体验

通过引入最新AR技术,采用“实体地图或地图册+手机或平板+APP”的形式,用户打开APP摄像头扫描地图内容,由APP将虚拟的数字地名对象叠加在真实地图世界上,使虚拟世界与真实世界相融合,增加对地名文化沉浸式体验,AR技术已经较好地应用于各类博物馆、文物、艺术品的展示,而对于富有深厚地名文化底蕴的各类建筑物也有较好的展示效果。

4.4.1 与真实地物结合的AR交互技术

支持用户通过APP与实体地名地物进行互动,AR内容显示后支持用户与虚拟世界进行互动,如360°旋转和随意放大缩小等手势操作,还支持拍照合影并进行分享,提升用户的参与感和阅读的趣味性。融合文字、图片、音频、视频、动画、3D模型等多种多媒体资源,给予读者视觉、听觉、触觉等多感官的刺激。根据实体地图的内容和表达需求,定制不同多媒体资源的融合方案。

4.4.2 超精细三维实景建模的技术

利用三维激光扫描仪采集实景点云,结合近景摄影测量技术,通过photoscan、geomagic等软件实现点云三角网构面及自动贴图,对于细节要素较多的部件,采用Zbrush软件精雕细琢,力争达到精、细、美的古建筑建模要求,并且在不影响精细度的基础上对模型进行数据量压缩(如通过对点云数据的抽稀),使其达到移动端能够承载的范围,让阅读或使用者有身临其境的真实感观。

在生成模型的基础上,利用Unity游戏引擎进行渲染。将富有地名文化内涵的地物转换为生动直观、可触摸的3D立体对象。如在“青浦人文一指通”项目中将虚拟的古建三维模型叠加到真实世界(见图9),两种信息相互补充,从而达到超越现实的视觉体验,让用户足不出户就可以近距离观看体验真三维实体,以更好地展示当地的地名文化与自然人文景观,传播优秀的地名文化知识。

5 结语

本文所涉及的技术已运用到“上海市地名信息库”“中共一大展陈地名数据服务”“分区图说地名”“上海市地名发布系统”等多个项目中。未来,随着前沿技术的不断深化探索和应用,不同学科间更深度的交叉融合,上海的各类历史、人文资料将有望实现共建共享。上海各时期发展的轨迹也将以地名时空数据库的形式被记录下来,并结合全景式、沉浸式的互动技术,更好地展现上海城市的历史底蕴和人文内涵。