健康城市导向下的街道空间品质提升研究

关键词 健康街道;空间品质;公共健康;街道评估与设计

文章编号 1673-8985(2024)05-0080-08 中图分类号 TU984 文献标志码 B

DOI 10.11982/j.supr.20240512

0 引言

后疫情时代的城市公共健康不仅是社会学和公共卫生领域的重要话题,在城市空间的建设与应对方面也再度引发审视思考。一方面,快速城市化和快节奏生活带来的城市环境、交通与亚健康问题,普遍影响着人们的身心健康和生活质量;另一方面,疫情影响后,家庭、社区与城市的关系发生变化,许多人都保持与新型健康疾病[1]61长期共存的生活模式,对于进行户外体力运动、保持日常社交距离等健康行为的关注,正在倒逼现有城市空间组织的转型[2]8。随着公众健康意识的提升,街道空间成为承载居民日常步行、骑行等户外运动和公共生活的重要载体,也是从城市规划视角干预公共健康的重要抓手。

为应对公共健康问题的挑战,改善存量公共空间,本文秉持健康城市的理念,从街道环境、交通、活动、经济等方面拓展健康街道的研究。以上海市徐汇区街道空间营造实践为例,引入多源城市数据开展综合评价,通过空间干预手段优化街道的“共享客厅”功能,积极引导市民生活方式的改变和公共健康的发展。

1 健康城市导向下的街道研究

为应对城市健康问题,自世界卫生组织(WHO)提出“健康城市”概念以来,多个国家和机构逐步完善相关理论与实践[3]21。随着慢性非传染疾病的患病率逐步上升,健康城市理念拓展到人群与城市环境间的健康影响,不断提高公众对健康挑战的认识,关注人群、环境和社会的“全健康”,并形成行之有效的干预行动[1]62。

1.1 健康街道理念发展

健康街道理念源于公共健康发展和健康城市研究。大量研究表明,城市的公共空间和城市健康间存在强关联,街道作为承载日常生活与交往的最基本公共场所,对健康城市建设有重要支撑作用[4]50。

伦敦《市长交通战略》[5]中提出健康街道是从交通战略出发,鼓励步行、骑行和公共交通的街道空间。Säumel等[6]认为健康街道是对人们生理和心理健康有益的城市街道。Drane等[7]认为健康街道是结合空间设计和公共卫生的措施,将健康融入市民生活。葛岩等[4]50认为广义的健康街道,除了保障个体身心健康外,还关注经济、社会、公众权利等方面的可持续发展。徐磊青等[8]33提出健康街道是具有全面健康促进作用的系统,激发和保持个体与街区的健康优质状态。

本文认为“健康街道”作为健康城市的重要部分,是将健康理念与行动融入公共生活的干预手段。本文以广义的健康街道理念为基础,兼顾生理、心理和社会的健康效应,通过街道设计推动对市民身心和街区发展的全面健康提升。

1.2 健康街道相关研究

目前,城市规划学界多聚焦于健康街道的两个方面研究[1]67,[9]78:一是以积极的街道空间引导健康的生活方式,鼓励体力活动和社会交往,促进公众的生理、心理和社会健康;二是减少噪音、空气污染、交通事故等健康风险的影响。然而受到近期公共卫生事件的影响,再度引发学界对街道空间促进日常健康行为的讨论。余洋等[10]59认为健康街道的空间要素能促进体力活动、改善物理环境、提升街道安全和增强社会交往,培养健康生活方式。林斌雄等[11]117提出鼓励步行和骑行的短途出行,是减少交通意外、降低肥胖、心脏病等健康风险的有效方式。葛岩等[4]52提出评估街道的环境品质、交通出行、社会交往、开放空间、服务设施、产业业态等8项核心要素,可以评价广义的健康街道质量。总体而言,在健康城市的导向下,健康街道的空间设计应回归“所有人”的街道,通过改善建成环境、交通出行、社会交往等方式,积极干预市民身心健康,已基本形成共识[12]76,[13]。

然而现有的健康街道研究也存在局限性。技术方面,时下研究多脱胎于欧美街道环境设计的定性策略[4]51,与城市数据结合的比例偏低。随着社交网络和日常生活被数字技术影响,使用多维数据可以获得长时间、广范围、精细化的街道时空特征,用于辅助健康街道的空间组织。实证方面,主流研究多以宏观—中观的街道网络为主,对于微观尺度的空间设计关注较少。另外,当前城市规划领域的实践多聚焦于物质环境的改良对个体健康的促进,但对隐藏于空间背后的社会和经济层面的健康效应的关注不足,关于社区产业及社会认同对健康街道影响的研究较少。

基于此,本文通过实际案例分析,提出街道建成环境、交通出行、社交活力和社区产业4个测度维度,提取各维度中与公众健康相关的核心指标,借助多源城市数据,定性与定量结合构建健康街道评价体系,更加综合地评估街道空间对人群和街区健康的影响。针对评估结果总结健康街道的营造诉求并提出策略,为健康街道的空间测度和精细化管控提供研究基础。本文引入社区产业方面的研究,探究社会资本、社区网络等社会环境对居民健康和街区发展的影响,推动面向街道系统性健康的规划实践。

2 研究数据与方法

2.1 研究区域

本文以上海市徐汇区文定坊社区为研究对象,该社区位于上海中央活动区(CAZ)内。本文主要研究健康街道空间评估和近人尺度的空间设计策略。重点选取文定路及周边10分钟步行可达范围(约500 m)作为研究范围,覆盖包含1931商业广场、画家街、文定生活创意中心等特色产业集聚区,总面积约56.3 hm²(见图1)。文定坊作为上海重要的现代家居和新艺术行业聚集地,居住功能成熟,商业配套完善,邻近宜山路、徐家汇、上海体育馆3处轨交站点,区域产业特色鲜明、可挖潜的空间资源有限、原生产业和城市形象矛盾突出,具有较强的样本探索意义。

2.2 技术路线与评价维度

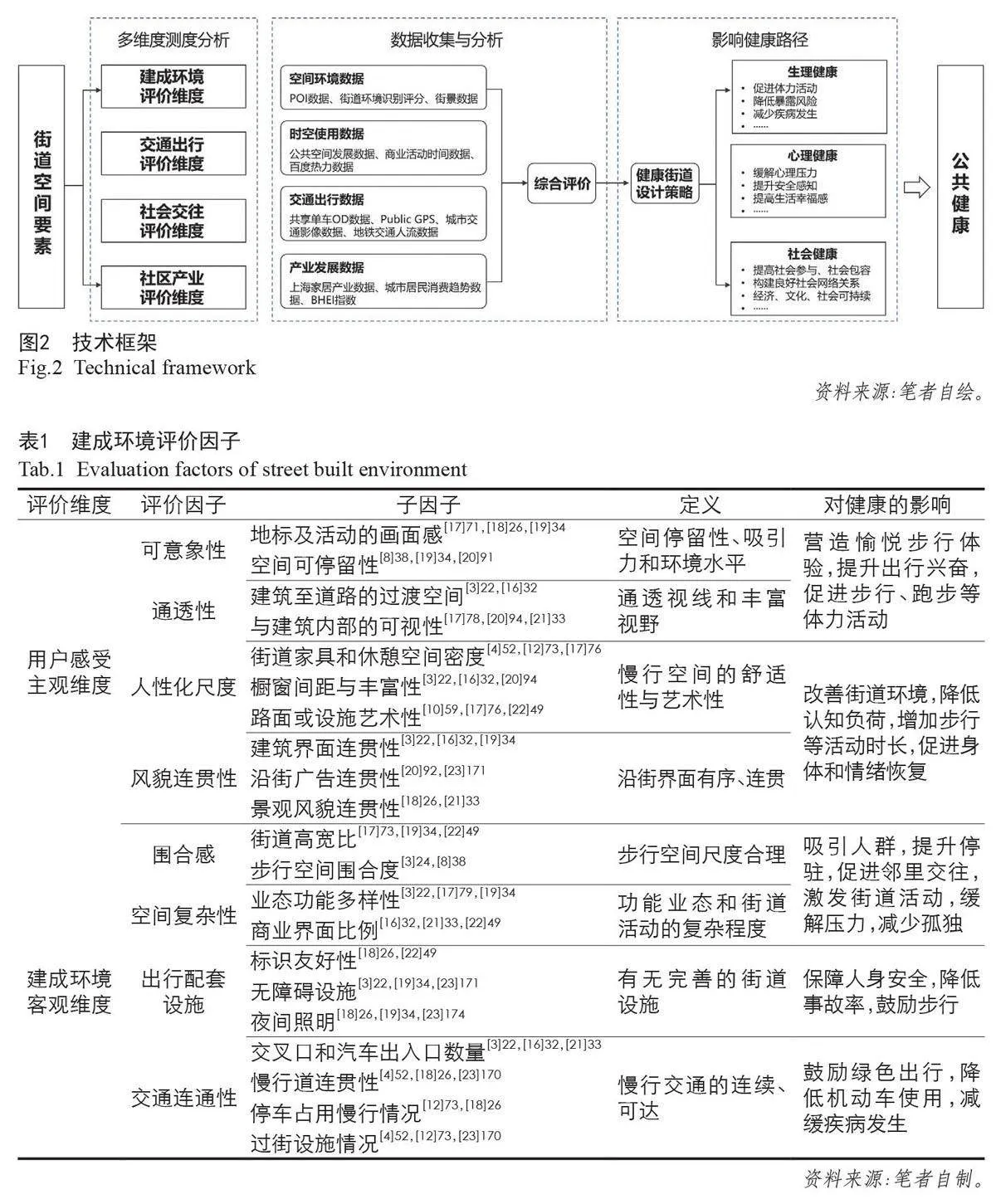

本文从建成环境、交通出行、社会交往和社区产业维度出发,构建多层次、多角度的健康街道测度体系。研究分为4步:首先甄选4个维度与健康相关的要素;其次建立各维度的评价模型和指标体系,提升实地观测性和评估操作性;再次通过城市数据进行评分和验证;最后依据分析结果,提出公共健康的提升诉求和设计策略,形成对健康街道空间品质的分析和改造的研究支持(见图2)。

2.2.1 基于空间感知的建成环境评价

学界对于街道建成环境与公共活动和公众健康的影响关系基本形成共识。崔敏榆等[14]提出步行友好的建成环境是城市健康发展的核心诉求之一;江湘蓉等[15]320指出适合步行的建成环境可以有效影响人们心理健康,通过促进体育运动和社交活动,减少抑郁症等心理疾病;钮心毅等[16]33认为街道的沿街商业界面、外部过渡空间、人行道宽度等要素与步行、社交等街道活动之间存在显著相关性。

针对微观尺度的街道空间研究,本文从用户感受的主观维度和空间环境的客观维度两个方面出发,以Ewing等[17]72提出的5个街道建成环境指标为基础,结合国内外对街道空间环境的研究,筛选和归纳影响健康生活方式的建成环境影响因子,构建健康街道的空间感知评价体系(见表1)。

2.2.2 基于城市数据的交通出行评价

健康通行[4]51是健康街道的核心要素之一,城市70%的交通出行依靠步行、骑行和公共交通[18]24,本文将街道步行、骑行、公共交通接驳出行等“主动式交通”[10]56的出行体验作为健康街道交通出行的评价核心。一方面通过保障路权和提升步行适宜性,促进日常慢行出行选择,不仅增加身体锻炼的机会,还将改善公众心理和社会健康[24]81-82;另一方面,通过提高公共交通最后一公里的慢行接驳体验,减少短途机动车出行污染的健康风险[11]117-118。

然而,目前健康街道的出行研究多以专家打分等主观经验法评价步行环境,缺乏有力的数据支持,从而造成经验判断与市民真实使用的错位。本文利用城市交通的动态数据进行“主动式交通”的研究,选取交通影像数据、共享单车O-D数据、Public GPS、地铁分时客流等多源数据,结合建成环境的客观评估,从出行结构、出行机会、出行安全、出行质量、公共交通接驳体验方面构建评价体系,探索城市数据的量化分析对健康街道交通出行的研究应用(见表2)。

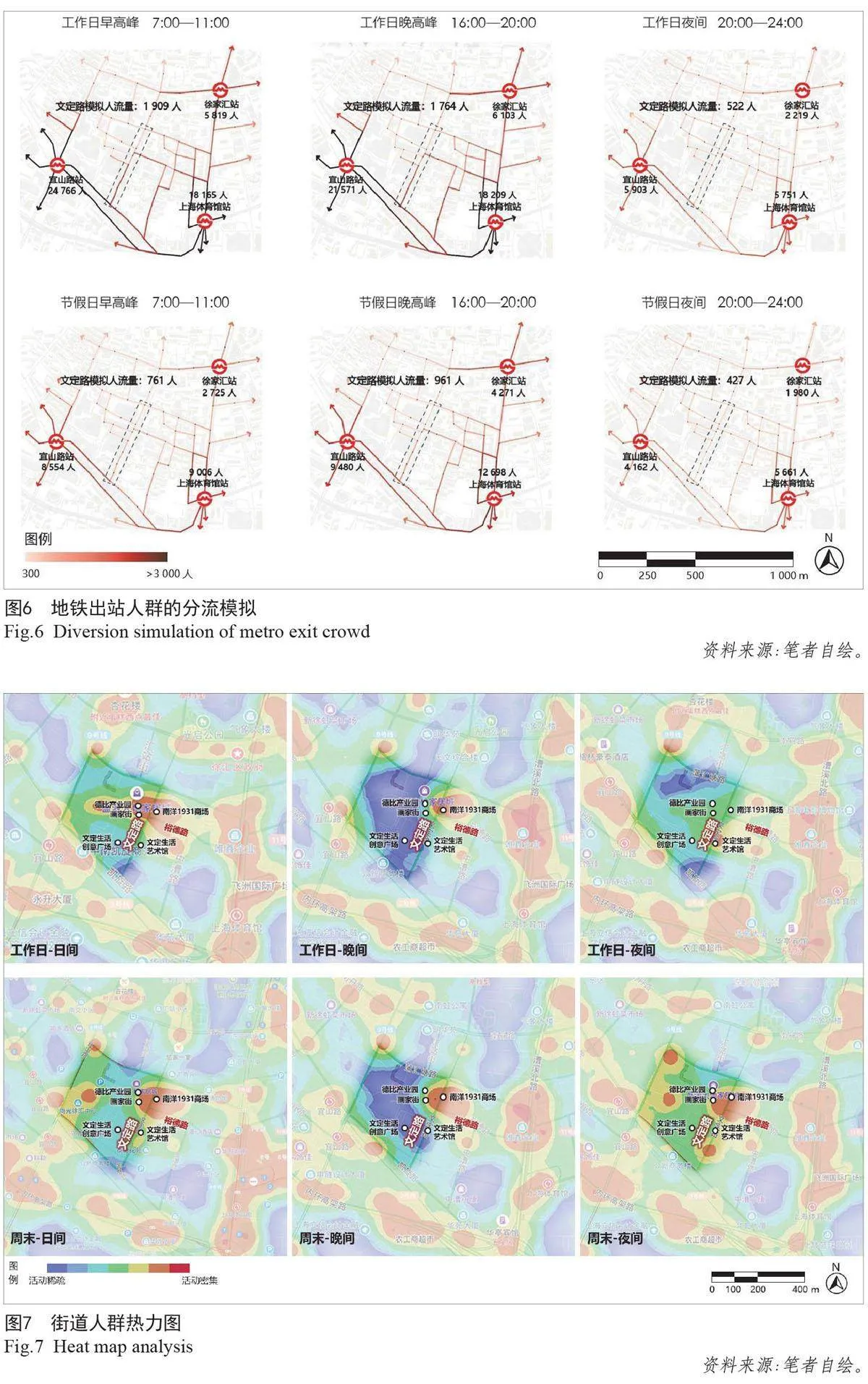

与此同时,本文原创性地构建地铁出站人群的分流模拟模型,通过划分POI兴趣点吸引指数,量化公共交通接驳出行体验与街道活动的相互影响。

式中:Population为可吸引的接驳出行人数;S为出站总人数;a为途经点;b为终点;K为衰减系数;I为岔路口百米内的商业、文娱类兴趣点数;i为途经岔路口序号;N为接驳出行经过的岔口总数;C为已通过岔口数量。通过Python模拟生成地铁出站客流的动态变化,验证街道要素对公共交通接驳出行体验的影响。

2.2.3 基于城市数据的社交活力评价

潘海啸等[18]24-25指出街道出行的目的不仅是为了完成位置的移动,更是通过街道活动融入社会生活。提升街道的社交活力不仅可以促进出行者的身心健康,减少抑郁和过早死亡风险[4]52;还能增强社会参与和凝聚力,发挥社会层面的健康效用[26]。作为健康街道的核心要素之一[4]52,健康社交的本质是街上从事各种交往活动的人,通过测度街道步行和停留人群的时空特征,作为街道社交活力强度的量化表现[16]29-30。

本文借助城市POI数据、城市用地布局和百度热力数据进行街道社交活力强度的量化评价。在行为维度上,避免单一时段数据的非典型性,分别选取工作日和周末11:00—15:00、17:00—19:00、21:00—23:00的人群热力数据,绘制空间热力赋值图反映街道不同时段的社交活力水平;在时间维度上,通过现场调研矫正功能业态的空间分布和运营时间,测度在不同运营时段下的功能业态、公共空间以及包括店前空间和停车场在内的街道“灰空间”[16]35对人群活动的影响。同时结合深度访谈,补充室外商业性活动情况,关注弱势人群的活动分布,综合分析该地区公共活动强度的时空变化特征,判断建成环境、业态功能和灰空间对社群参与、社交活动和社会包容的影响。

2.2.4 基于公共活动的社区产业评价

健康的社区产业和文化体验是健康街道的重要经济基础,发展具有活力、多元创新的社区原生产业对社会健康状态产生持续的正向作用[4]50-52。社会健康作为健康城市理念的关键成效之一[2]9,通过促进社区经济业态与环境的良性共生,可以构w2uTTAy1zSQH3Q9XJv7PknTbhwJcRZo5HpDeKyxLbZw=建健康的社会网络,激发社会活动和社区参与行为。叶原源等[2]9-13提出社会健康与地方依恋和社区情感相关,通过培育多元创新业态等经济方式能促进地方依恋和社区认同;董禹等[27]认为提升地方依恋能形成强烈的场所记忆,提升游客的重访意愿,激发社区参与和社会适应水平。

健康的社区产业可以创造更好的逗留和交往条件,为居民提供更多的身体活动和社交支持。街道的公共活动和消费聚集往往受到人们对地方依恋和场所记忆的影响,通常受欢迎的店铺业态具有较强的社交氛围和吸引力,周边人群活跃和停驻时间更长[20]91,促进步行、交往、社区活动等健康行为。其自发产生的“非必要性的优质活动”的强度是街道活力的外在表征[21]31,其中所涉及的商业、文体等优质活动类型往往受既有业态的影响较大。因此通过评估街道非必要优质活动与社区产业的关联度,可以分析街道的经济活力和地方依恋水平。

本文通过分析比较基础路网、百度热力、地图POI和用地功能分布,结合现场调研和问卷分析,评估文定坊原生产业和商业、休闲、文体等非必要优质活动之间的关联程度,为街道产业经济的健康发展提供新的评价思路。

3 健康街道的测度评价

3.1 建成环境评价分析

针对微观尺度的街道空间,对前述空间感知评价的21个子项指标赋予同等权重并进行归一处理,依据8个评价因子对子项进行求和。分段对文定路东西两侧街道进行建成环境的综合评分和比对分析(见图3)。用户主观维度方面,文定路西侧存在半围合式空间,可以增加市民驻留和活动的频率,生活广场和画家街提供了多元沿街业态,延续了街道产业和文化特色,感官层面整体优于东侧。环境客观维度方面,文定路西侧的骑楼和临街商业空间增强了步行舒适性和交往偶遇率,局部路段评分较高。但由于东侧街道的商业广场户外可提供的外摆、展览、小型市集等公共活动远多于西侧家居集群,居民可驻留和参与的分值较高,因此公共活动与街道产业的关联性是健康街道建设的重要考虑因素。

进一步分析街道热力聚集和临街业态运营时间,发现两侧街道要素既有共性问题,又存在各自特性。作为成熟的生活性街道,共性问题是整段街道的可停留性和识别性低,街道出行和日常活动的体验感不佳。同时,西侧街道空间总评分高于东侧,原因在于街道功能的复杂性和空间尺度的亲近感较强,形成更为多元的风貌布局、产业特色和人群活动,在局部形成具有集聚意义的交流场所。

3.2 交通出行评价分析

健康街道的交通出行不仅要保障动态交通的高效运行,更要强调街道作为城市公共空间的场所价值,通过打造慢行友好街道,建设有利于个人身心和社会健康的交通环境。

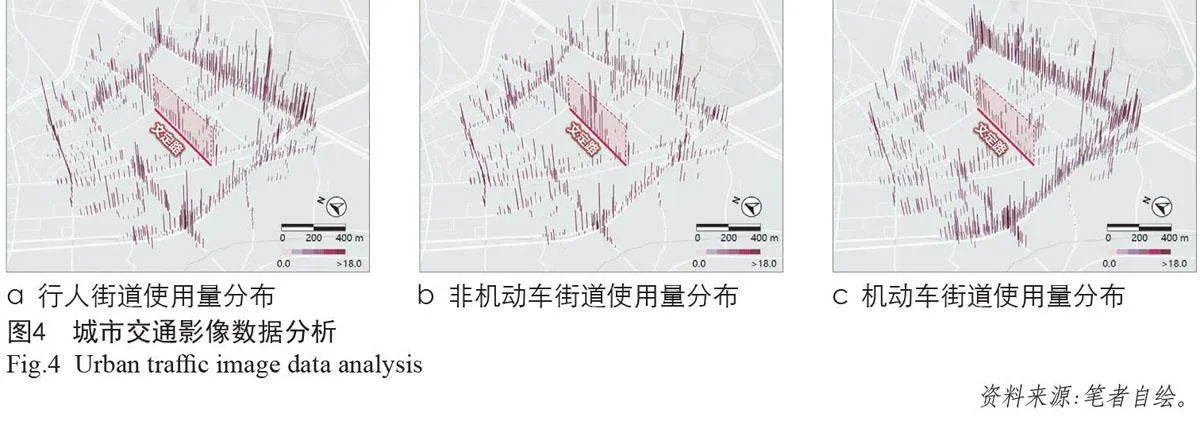

在出行结构方面,文定坊社区呈现明显的步行街区特征。结合交通影像数据、共享单车OD分析和现场实勘,文定路单位时间内步行和非机动车的使用强度远高于机动车(见图4),提升街道出行体验是增加步行活动、促进身心健康的重要干预手段。

在出行机会方面,文定坊以“车本位”为主,慢行的路权被极度弱化。作为生活性交通服务为主的街道空间,全路段机非混行,有限的路侧骑行和人行空间被占道停车或物业自行划示的停车位占据,造成步行通行障碍和出行紧张的困扰,慢行的路权需求没有得到重视。

在出行安全方面,路段内步行安全性整体分布较均衡,但在大客流断面缺少合理有序的通行和过街管理,产生交通组织混乱的现象,慢行安全性受到威胁。以文定路与裕德路交叉口为例(南洋1931广场与德必办公园),作为整条街道的大客流集聚段,不仅是大规模慢行交通的起止点,还因为大量机动车落客和停车需求,频繁出现车辆变道、临停、停车场出入、行人无序过街等现象,行人时刻面临机非冲突的风险,优化交通组织的需求迫切(见图5)。

在出行质量方面,文定路只能满足基本的通行需求,步行品质较低。人行道的可步行空间和无障碍通道被周边楼宇的机动车出入口、停放车辆、共享单车强行挤压,难以形成步行连续、空间舒适的出行体验。同时受沿街空间影响,街道的公共活动和交通流量分布不均,全段缺乏合理的驻留空间,普遍缺少社交活动。改善街道的步行环境有助于提升出行品质,引导绿色交通行为,从而提升户外活动频率,使街道成为可散步、乐散步的场所。

在公共交通接驳出行方面,通过人群分流模拟3处轨交站点出站客群的流动形式(见图6),发现文定路呈现以通勤为主的潮汐客流现象,缺乏吸引外来人群的“非必要优质活动”。通过优化街道业态和活动的粘连性,可以有效吸引接驳出行人群,发掘慢行消费,鼓励将短途机动出行转变为非机动出行,促进公共健康和城市活力[24]81。

3.3 社交活力评价分析

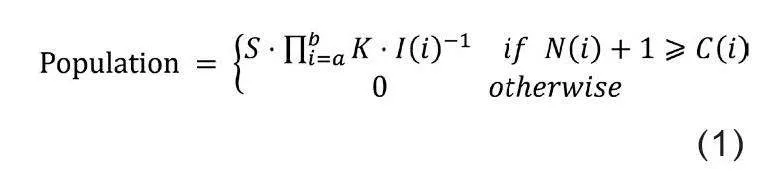

街道空间是社会交往和公共活动的重要载体,承担着激发城市活力的触媒功能。通过提升街道的公共场所属性鼓励社交活动,不仅能促进行人的身心健康,还可以建立不同社区圈层的交往机会,构建良好的社会情感联系。考虑到周期相似性,本文选取周一和周日的街道活动强度分别代表工作日和周末,选取11:00—15:00代表日间活力,17:00—19:00代表晚间活力,21:00—23:00代表夜间活力。

从空间热力赋值图(见图7)来看,文定路北部人群活跃度高于南部。工作日的日间街道活力集中于南洋1931商业广场与德必办公园区,以工作群体的办公活动为主;晚间的人群活力向商业广场集聚,以就餐、娱乐等活动为主;21:00后商场内店铺陆续关门,反而在生活艺术馆(18:00结束营业)附近形成了人员集聚,结合调研发现,因沿街橱窗的通宵灯光,闲时店铺前的空间成为周边居民夜间散步、休息聊天的集聚场所。休息日从日间到晚间的人群活动呈现由居住到休闲活动的转变,高活力值集中于南洋1931商业广场和画家街;21:00之后,除生活艺术馆店前空间外,南洋1931商业广场和创意广场(18:00结束营业)的室外空间也出现了大量的滑板、弹唱、休憩等活动。由此可见,建筑广场、店前空间等提供照明的街道灰空间,在夜间表现出对街道活动的显著正向影响。

文定路缺乏对停驻空间和设施的合理布局,致使人们交往互动的意愿极低,人群活力分布不均。因为空间设计的冷漠而造成街头社交的缺失,一定程度加速了社会隔离现象的恶化[28],难以形成邻里亲近的社会氛围。通过改善街道休憩设施和活动场所、加强灰空间的多元化利用等方式,不仅可以增加人民的步行率和交往互动机会,还能改善邻里关系,获得良好的社会支持和社区融入,对居民心理健康有显著积极作用,是社会健康的关键要素。

3.4 社区产业评价分析

健康的街道发展应具备充足的弹性和韧性,为社区原生产业的转型发展提供长效支持。分析发现,目前文定路的街道活动未与独有的建筑家居、新艺术产业形成相互关联,街道空间缺乏场所营造亟需的地方依恋和消费环境,街道空间发展难以得到健康稳健的经济支撑。

健康的街道产业不仅可以提供具备属地特色的公共活动和消费场景,提升到访者的重访意愿,建立情感联系,还可以吸引社会资本和公众积极参与[2]13,持续推进街道空间的有序更新,以精明投资的方式促进健康街道的发展。尽管文定坊拥有享誉上海的“画家街”,也是重要的家居创意集聚区,但与常规的街道风貌和商业活动基本一致,没有形成独有的场所特性和地方依恋。

通过空间分布数据的叠合分析,文定坊的优质活动与社区产业的关联性不强,现有人群停驻热度以商务楼和商业广场为核心,而特色的家居创意和艺术产业却店面冷清。街道风貌和人群活动皆与原生的文化产业特色毫无关联,弱化了行人和沿街业态间的交流渗透,产业经济活力难以长期维系。主要原因在于原生产业与沿街空间的割裂,没有形成与产业文化特色相适应的消费场景。可以通过盘活存量的产业资源,以节点风貌和主题活动链接街道空间“经营者”和“使用者”的消费体验,提升社区认同和凝聚力,作为健康街道的产业发展和可持续运营的内驱动力。

4 健康街道的优化策略

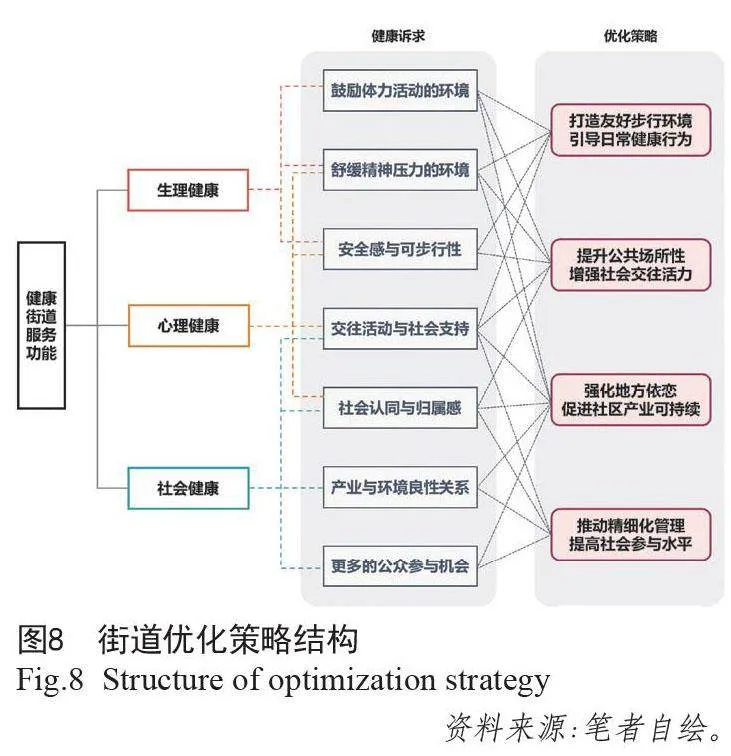

4.1 基于健康视角,拓展街道设计策略

健康街道的优化策略不仅是一个理想化的街道模型,更是一个不断优化使用体验的过程。保证出行者的生理和心理健康是健康街道建设的核心要求,其次是拓展街道的社会属性,关注社交活动和社区产业的互动需求,增强社会认同和地方依恋。将健康城市的干预理念融入街道要素中,对不同类型的街道空间进行测度评价和设计引导,形成涵盖“健康行为、社交活力、社区产业、精细管理”的健康街道优化策略(见图8),营造良好的街巷环境,提升街道社交属性和商业形象,引导公众健康生活方式,助力健康城市的持续建设。

4.2 兼顾身心需求,引导日常健康行为

践行健康城市理念的街道设计,首先协调空间环境对个体层面的生理和心理的影响,通过建成环境和交通组织两个方面对街道外部环境进行优化提升。一是基于经典街道设计理论,完善公共设施,塑造建筑风貌和街道景观等,解决缺少座椅、路面破损、临街侵占、首层空间混乱等问题,兼顾街道的功能性、适用性和美观性。二是促进街道交通环境的公平化发展,重点关注老人、儿童和残疾人等弱势人群的交通组织,分别通过无障碍设施、减速带、步行空间围合等物理干预,共享街道铺装、交通标识等视觉干预,以及禁停划定、集中停车等行政干预方式重新分配路权,扩大主动式交通出行区域,最大程度保证慢行空间的安全、畅通和舒适,鼓励在家附近散步、遛狗、骑行等日常体力活动的健康行为。

4.3 强调自发组织,增强社群交往活力

道路红线的规划条件通常限制了街道的公共空间潜力,休憩设施的布局通常受到人行道宽度、绿化设施和车行出入口等约束。然而常规的人行道宽度通常难以布局满足陌生居民间社交和活动需求的公共空间,因此街道设计应拓展有限空间内的社交活动的适用性。街道的出行高峰普遍随通勤时间的变化而转变,因此从全时共享的角度重新定义街道的使用,强调空间组织的灵活性,将可移动的人和物作为街道活动的核心承载,引导自发性社交行为的发生,可以满足多样性的公共空间需求。

充分考虑沿街店铺经营和通勤出行的时空变化,通过可移动设施的移动和重组,高效利用街道闲时的店前空间、商业广场、停车场等街道灰空间,设置错峰共享的街道空间计划,在既定时间、既定区域内明确空间共享的使用许可,将公共空间的选择和组织权利交还给街道的经营者与使用者,形成容纳外摆餐吧、音乐弹唱、小型集市等活动的共享空间,从而发掘慢行消费潜力,提升交流质量,成为一种适应迭代需要、自下而上生长的行动方案。把街道空间作为增强社会参与和社会包容的触媒,将有利于完善人与人、人与城市的场景连接,提高居民参与街道活动和社交的意愿,达到促进公众身心健康和社会关系健康的目的。

4.4 引导产业赋能,推动街区可持续发展

后疫情时代,大众对传统餐厅、商铺等密闭型商业空间的需求减少,沿街业态空间与外部街道的隔离加强。通过强化社区原生产业与外部人行空间的渗透,提炼产业特色作为街区的形象符号,组织街道特色的公共活动,可以提升地方依恋和重访意愿,改善产业经济与环境的共生关系。以“人—产—城”的功能体验作为情感连接,逐渐培育特色场所记忆,提高社群对街道的归属感和凝聚力,促进“街道空间”向“街区场所”发展。

鼓励街区管理与临街物业的合作共治,形成以主导产业为主题的“街道新消费”模式,发展“混合、集约、交互”的街区体验升级。以产业符号、空间展示、艺术景观等方式构建街道主题形象,推动与“街道经营者”关联的展览、路演、外摆等公共活动,丰富临街产业界面,吸引步行者深度参与,推动原生产业和街道活动的良性共生。

通过提升社区认同和地方依恋,培育与社区产业关联的街道形象品牌,一方面可以构建场所记忆,增加对外曝光度,扩大既有产业的目标人群,提高重访机会,促进步行和社交活动;另一方面,持续引流将促生更多的交往空间和商业机会,从而吸引社会资本持续优化空间环境和业态功能,拓展社区产业的生命线,形成支撑街道空间可持续更迭的经济动力。

4.5 借助智慧街道,谋求空间精细化管理

通过智慧停车、智慧灯杆、智能公交等感知端,扩展声音、图像、空气质量、交通流量等数据的采集,建立街道建成环境和使用数据的智慧监测和数据比对,促进街道使用和服务效率,提升应对公共服务和公共卫生挑战的反应速度。在用户端以公众参与为精细化治理的核心,推进行政管理、商业物业、社会团体和街道访客的终端互通,鼓励由街道管理者和使用者共同参与公共资源与活动的组织管理,通过线上信息发布、活动预约、推广展示、意见反馈等功能,达到街道使用需求和街道监管数据实时反馈的目的。依托凝聚市民治理合力,促进街道空间组织、流量疏导和服务设施的精细化管理,积极引导公众的户外体力活动和社会交往,为公共健康和社会参与提供技术支持。

5 结语

作为健康城市建设的重要空间抓手,后疫情时代的街道已不仅是交通出行的设施网络,更承担着公共卫生和社会活动的场所功能。本文以公众健康的实际需求为导向,从建成环境、交通出行、社交活动和社区产业4个维度初步构建健康街道要素的测度框架,引入城市多源数据,验证其在街道设计中的应用。基于此,本文从健康行为、社交活力、社区产业、精细管理的干预视角,提出健康城市导向下的街道空间优化策略,旨在为健康街道在微观层面的测度评估和规划设计做出贡献。

本研究不足在于,当应用于大规模、城市级的健康街道横向比对和评价时,因部分测度指标需依靠现场调研和专家打分,其评价数据的收集和分析效率存在局限性。未来可引入深度学习模型进行大规模的街景图像识别与分析,不断完善街道空间要素的客观测度,提升评价的准确性和高效性,以期为后续健康街道的研究和实践提供进一步的支撑。