社区客观与感知建成环境对居民心理健康的影响机制及差异

关键词社区;环境心理;健康城市;结构方程模型;规划应对

文章编号 1673-8985(2024)05-0072-08 中图分类号 TU984 文献标志码 A

DOI 10.11982/j.supr.20240511

1 相关背景和研究概述

据世界卫生组织《2023年世界卫生统计报告》,心理、精神障碍占全球疾病负担的10%[1]。我国2019年卫生健康委统计数据显示,抑郁症和焦虑障碍人数高达2.10%和4.98%[2],心理健康问题已成为沉重的疾病负担。既有研究表明,城市的建成与社会环境在影响居民心理健康方面发挥着重要作用[3-6],并可以从环境心理学和社会心理学的双重视角进行理解[7-9]。从环境心理学角度来看,个体与周围环境的互动至关重要,快节奏的都市生活、高人口密度、复杂的空间布局等因素可能对个体的心理健康产生重要影响[10-11];社会心理学关注个体与社会的互动,在城市地区,社会压力、社会隔离、孤独感等因素可能与个体的心理健康问题相关[12-14]。因此,从环境心理学和社会心理学出发,探索城市环境与人们心理健康的关系,将为建成环境与社会环境的优化提供参考,从而制定出更有效的城市规划应对措施以提升居民的心理健康水平[15-17]。

社区建成环境作为城市建成环境的重要组成部分及居民在日常生活中使用频率最高的户外空间之一,过去10年间研究人员对其进行广泛调查,并基本确定了其与心理健康的相关关系[18-20]。已有研究多使用“5D”的建成环境框架来描述社区客观建成环境[21], 包括密度、多样性、设计、目的地可达性和与公共交通站点的距离5个方面的内容。并发现,当居住密度适宜、空间多样性和目的地可达性较高、环境设计优美、交通条件便利时,居民的心理健康通常表现出更高的水平[22-24]。然而,先前的研究大多从客观角度测量上述要素[25-26],而从主观感知的角度测量环境因素的研究数量较少。此外,由于人们对客观环境的感知存在差异[27-30],因此结合感知视角探索建成环境对居民心理健康的影响将更为准确。

在作用路径方面,总结以往研究发现,社区建成环境主要通过以下路径影响心理健康水平:(1)促进体力活动。舒适的社区建成环境和良好的环境感知可以增强居民进行身体活动的意愿,例如绿道和公园的可达性与居民的身体活动显著正相关,从而对其心理健康产生正向影响[31-33]。(2)减轻压力和恢复注意力。社区的设施和活动空间等提供了一个让居民放松的场所。通过远离压力源,居民可以减轻压力并恢复注意力,从而对其心理健康水平产生积极效应[34]。(3)提高生活满意度和幸福感。高可达性、便利性、多样性和积极的感知可以提升居民的生活满意度和幸福感,最终使其心理健康受益[35-37]。(4)增强社会凝聚力。通常我们认为,积极的社区建成环境为居民提供了邻里互动和社区参与的场所和机会,当居民对他们的环境感到满意时,邻里之间的联系通常更加紧密。这种亲密的邻里联系有助于居民通过社交支持来减轻压力、焦虑、孤独等负面情绪,从而积极影响其心理健康水平[38-40]。然而,邻里社会凝聚力包含许多方面,如邻里互动、邻里支持、社交网络和社区参与,不同维度的邻里社会凝聚力可能产生不同的影响,需要进一步对邻里社会凝聚力进行细化[41-42]。此外,也有学者认为邻里社会凝聚力不太可能在建成环境与心理健康之间的关系中充当中介变量[43-44]。因此,在建成环境作用的背景下,不同维度的邻里社会凝聚力对心理健康的影响还需进一步探索。

总的来说,已有研究多考虑客观建成环境对健康的影响,而较少考虑感知建成环境,但已有证据显示,感知建成环境对心理健康的影响可能更为重要[45-46]。此外,虽然研究发现邻里社会凝聚力与心理健康存在相关性,但不同维度的邻里社会凝聚力是否可以充当影响心理健康的中介尚不明确。

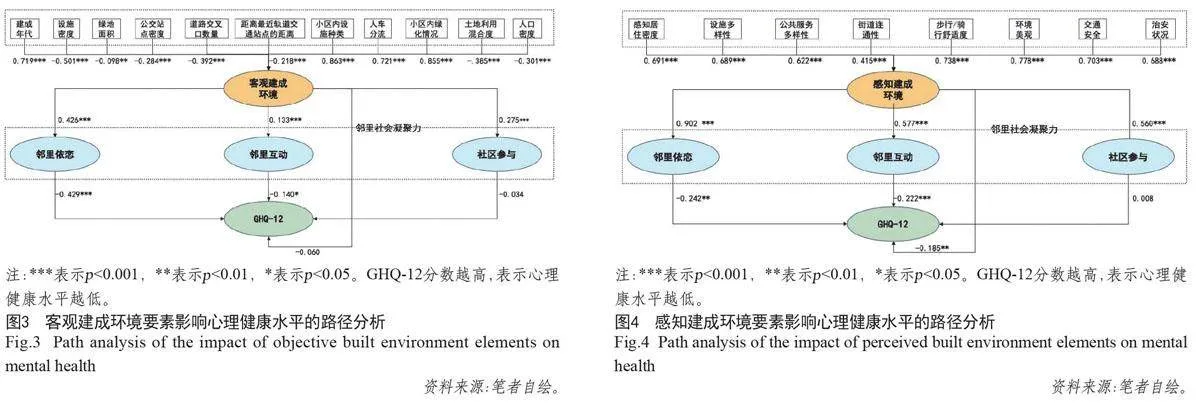

基于此,本文运用两个结构方程模型构建综合分析框架,探索以下变量间的相关性及路径关系:(1)客观建成环境—邻里社会凝聚力(邻里依恋、邻里互动、社区参与)—心理健康;(2)感知建成环境—邻里社会凝聚力(邻里依恋、邻里互动、社区参与)—心理健康。在参考现有研究的基础上[47-49],运用土地利用、POI、人口密度、感知环境调查、心理健康问卷等数据,分析社区建成环境的心理健康效益及不同维度邻里社会凝聚力的中介效应是否成立(见图1),以期为社区建成环境与心理健康之间的路径关联提供补充,并为城市社区规划设计干预健康提供理论依据与现实指导。

2 数据与方法

2.1 研究区域与数据获取

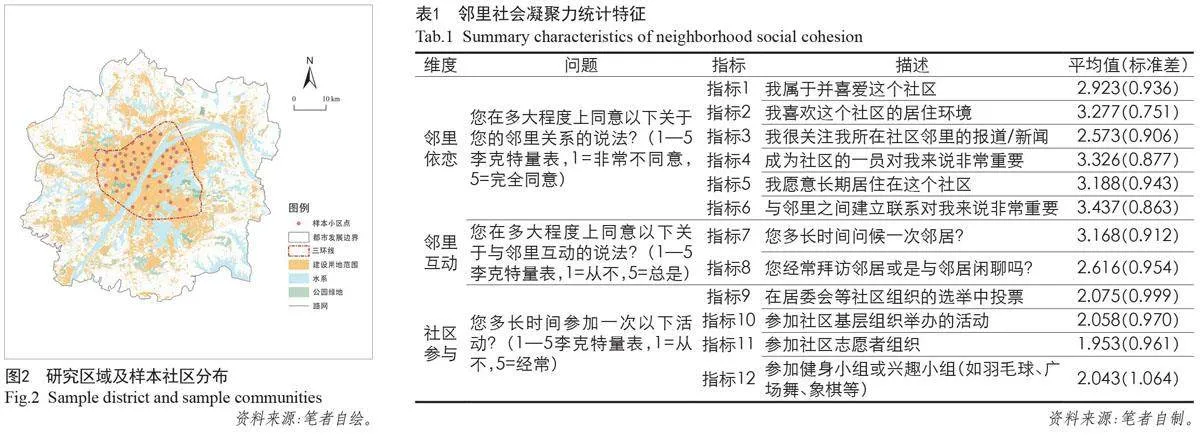

本文以湖北省武汉市为研究对象(见图2)。武汉市是我国国家中心城市,也是新一线城市,城市发展的快速变化给武汉市社区内外部环境带来冲击,传统邻里关系一定程度被瓦解。在此背景下,需要重视与厘清社区环境与心理健康的关系。同时,武汉市社区类型多样、传统与新建社区差异大,呈现一定的典型性特征[50]。

在数据获取中,采用分层抽样和随机抽样相结合的方法,并参考百度房价数据。武汉市各区不同街道随机选择了58个不同收入水平的社区作为样本社区,以获取建成环境空间数据与问卷调查数据。问卷调查数据包括居民个体社会经济属性、感知建成环境报告、邻里社会凝聚力报告和心理健康自评报告4部分。从2022年9月到2023年3月,研究团队随机选择每个社区的30名居民作为调查对象。在调查过程中,团队平衡了工作日和周末的调查时间,以确保样本的多样性。基于调查信息的有效性和完整性,删除了填写错误、遗漏和不一致的无效问卷后,最终获得有效问卷1 478份。

2.2 研究方法

使用结构方程模型来探索本研究所涉及几个变量间的关系。社会和心理研究中涉及的许多变量通常难以直接测量,这些变量被称为潜变量,传统的统计分析方法可能无法准确处理这些潜变量,而结构方程模型可以同时有效地处理这些潜变量及其指标[51-52]。此外,结构方程模型可以应用于各种实际场景,如多元分析和中介分析[53-54]。本文探讨的自变量、因变量均为潜变量,并将邻里社会凝聚力作为中介变量,因此,选择结构方程模型可以有效地实现本文的研究目的。

2.3 变量测量

2.3.1 心理健康

居民心理健康水平是本文研究的因变量。采用一般健康问卷(GHQ-12)来调查居民的心理健康状况[55]。该问卷由12个项目组成,要求参与者回忆过去两周的心理状态。问卷的得分为12—48分,得分越高表示心理健康水平较低,超过27分表示心理健康状况较差。整个样本GHQ-12总分的克朗巴哈系数(Cronbach's alpha)为0.859,表明数据具有良好的内部一致性。

2.3.2 客观建成环境

客观建成环境遵循“5D”研究框架,选择人口密度数据、土地利用分类数据、道路网络数据和兴趣点数据,计算和测量了缓冲区内的土地利用混合度、设施密度、距离最近的地铁站距离、道路交叉口数量、绿地面积和人口密度等作为客观建成环境的观测变量。同时,在实地调查过程中,团队拍摄了照片,并记录和分析样本社区人车分离、绿化丰富度和美观度等情况,作为客观建成环境的补充数据。

2.3.3 感知建成环境

参考既有研究并结合本文研究目的[56-57],以社区环境步行性量表简版(NEWS-A)[58]为基础,收集居民对设施多样性、吸引力、安全感等方面的感知数据。数据样本的克朗巴哈系数为0.873,表明数据具有很好的内部一致性和可靠性。

2.3.4 邻里社会凝聚力

邻里社会凝聚力是本文研究的中介变量。总结分析现有研究,邻里社会凝聚力可以从3个维度进行衡量:邻里依恋、邻里互动和社区参与[59]。在问卷设计过程中,我们对个别项目进行了调整,以符合我国居民的实际生活状况。调整后的量表共包含12个项目(见表1)。该量表中,邻里社会凝聚力3个维度的克朗巴哈系数分别为0.850、0.765和0.810,内部一致性可接受。

2.3.5 控制变量

控制变量为个体社会经济属性特征,涵盖性别、年龄、教育水平、家庭月收入和在社区居住的时长等5个在已有研究中被证实会影响居民心理健康的变量[60]。根据结构方程模型要求与特征,在模型构建时将上述5个变量纳入。

3 研究结果

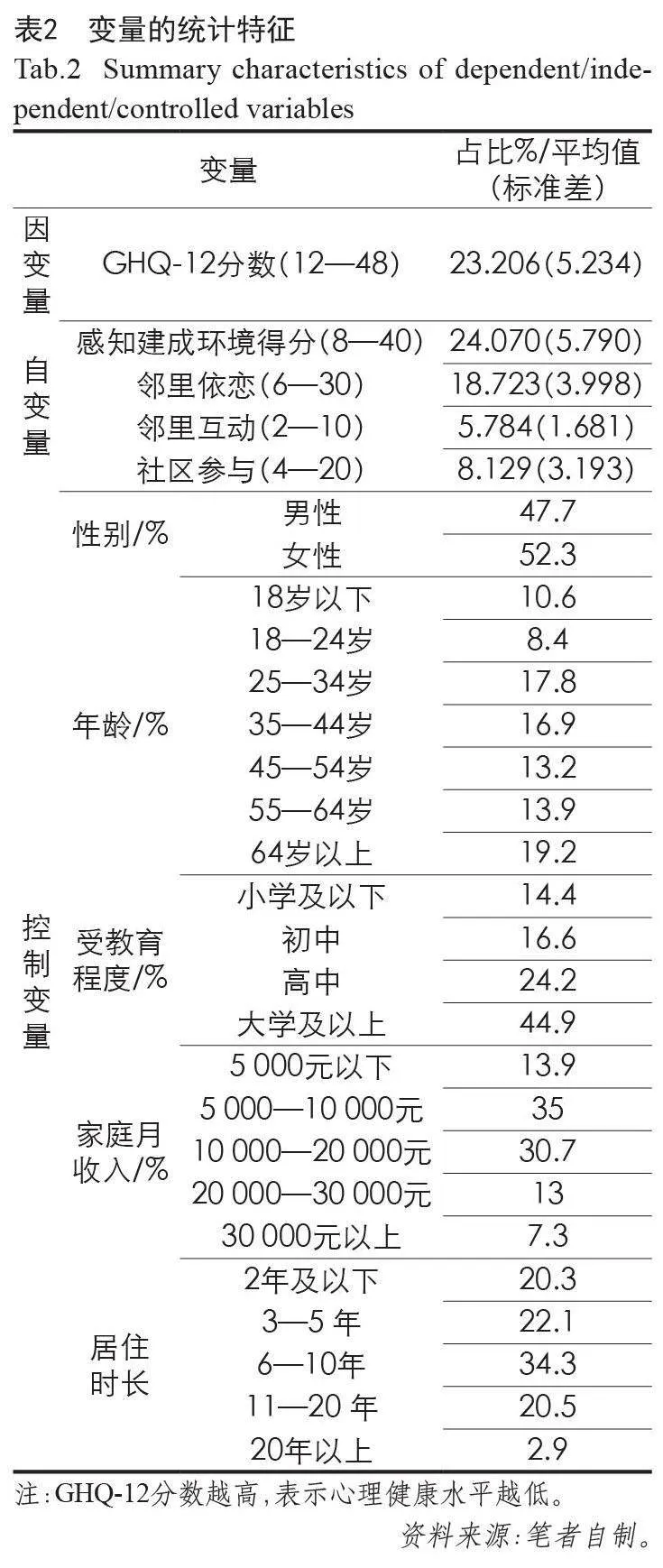

3.1 描述性统计分析

表2列出了所有变量的统计特征。感知建成环境的平均分为24.070分,GHQ-12的平均分为23.206分,显著低于27分的不健康标准,表明样本群体心理基本健康。在邻里社会凝聚力方面,邻里依恋的平均分为18.723分(满分为30分),邻里互动的平均分为5.784分(满分为10分),社区参与的平均分为8.129分(满分为20分),显示出居民对邻里有一定的依恋和依赖,并与其他社区成员存在交流和互动活动,但进行社区参与的频率普遍较低。

3.2 模型拟合指数

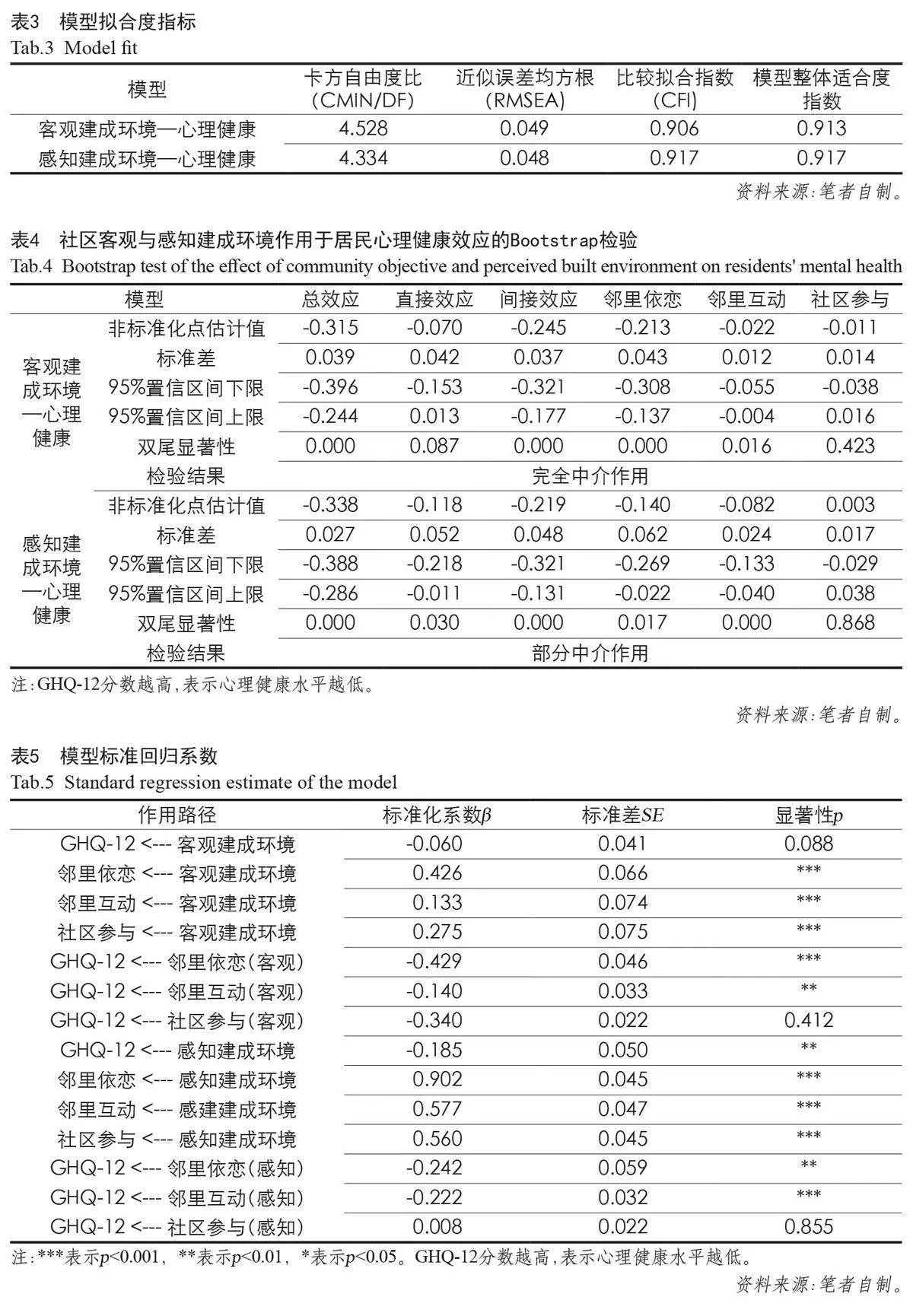

使用Amos 26.0构建结构方程模型,采用最大似然方法计算模型。模型的卡方自由度比(CMIN/DF)、近似误差均方根(RMSEA)、比较拟合指数(CFI)和广义拟合指数(GFI)被用作评估模型拟合度的指标。当CMIN/DF的值在3—5之间,RMSEA<0.050,以及CFI\GFI>0.900时,模型拟合符合标准[61]。经过测试,两个模型的拟合度符合要求(见表3)。

3.3 影响效应检验

客观和感知建成环境对居民心理健康的影响包括总效应、直接效应和间接效应。采用Bootstrap随机选择5 000个样本来测试中介效应,并测试置信区间(见表4)。结果显示,邻里社会凝聚力中两个维度的中介效应显著,并在客观和感知模型结果中存在差异。在总效应方面,感知建成环境对心理健康的影响比客观建成环境更为显著。客观建成环境的得分每增加1个单位,居民的GHQ-12得分则减少0.315;而感知建成环境的得分每增加1个单位,居民的GHQ-12得分则减少0.338。在直接效应方面,客观效应不显著,而感知效应显著。在间接效应方面,客观建成环境和感知建成环境均能通过邻里依恋和邻里互动影响心理健康。邻里社会凝聚力在客观结果中显示出完全中介效应,在感知结果中显示出部分中介效应。

3.4 影响路径分析

就客观建成环境而言,结果显示其可以通过中介间接影响心理健康水平。在客观建成环境的影响下,居民心理健康水平的提高得益于“客观建成环境—邻里依恋—心理健康”和“客观建成环境—邻里互动—心理健康”两条路径的作用,即客观建成环境影响了居民对邻里的依恋程度和邻里互动的频率,从而影响了居民的心理健康水平。

就感知建成环境而言,其直接影响居民的心理健康(β=-0.185,p<0.05)。并形成“感知建成环境—邻里依恋—心理健康”和“感知建成环境—邻里互动—心理健康”两条路径作用,通过邻里依恋的路径效果更为显著。

3.5 影响因素分析

在控制个体特征后,客观建成环境模型中测得的11个变量均与心理健康水平显著相关。其中,建筑年代、社区设施数量、人车分流、社区内绿化状况与心理健康水平呈正相关。出乎意料的是,设施密度、绿地面积、交通设施数量、土地利用混合度和人口密度与现有研究结果不一致,与心理健康水平呈负相关[62-63]。主要原因可能是,设施密度较高、绿化面积与交通设施较好、土地利用混合度与人口密度较高的社区多为武汉市的老旧社区。尽管这些社区周围外部设施条件较好,但社区内部环境一般,小区内的设施年久失修,居民对内部环境的满意度较低。由于居民日常生活多在社区内部,使得他们对内部环境的负面感受超过了外部条件带来的正面效应,因此,研究结果显示出以上变量对心理健康的负面影响。

在感知建成环境模型中,测得的变量均与心理健康水平呈正相关。感知环境越积极,居民的心理健康水平越高。在这些变量中,对心理健康水平影响最大的3个因素分别是环境美观(β=0.778,p<0.001)、步行/骑车舒适度(β=0.738,p<0.001)和交通安全(β=0.703,p<0.001)。

4 结论与讨论

在“健康城市”发展背景下,本文将邻里社会凝聚力划分为3个维度并将其作为中介变量,探索调查了社区客观建成环境和感知建成环境中影响居民心理健康的因素和路径,为社区建成环境的改善提供参考,对提升居民心理健康具有重要意义。研究结果揭示了客观与主观建成环境对居民心理健康的影响存在的差异及不匹配情况。

研究结果表明,相比较而言,感知因素对心理健康的影响更为显著,感知建成环境对心理健康的影响是客观建成环境的1.07倍,且感知建成环境对心理健康具有直接与间接影响。此外,客观建成环境在本研究中并未显著显示出对心理健康水平的直接影响,但是它可以通过邻里依恋和邻里互动的中介作用影响心理健康。此外,尽管客观建成环境和感知建成环境都影响社区参与的频率,但社区参与对心理健康没有显著的中介效应。通过以上结果可以发现,客观建成环境和感知建成环境所测量的心理健康效果并不完全一致。

同时,研究显示的客观与感知结果的不匹配问题值得思考。首先,它证实了在评估环境时仅依赖客观指标的局限性。其次,感知建成环境的研究结果明确证实了感知到的优越的建成环境对心理健康的积极影响,肯定了我们从改善建成环境的角度提升心理健康水平的科学性。由此,两种测量方式下的相反结果提醒我们,不同指标组合可能产生不同的综合效应。仅关注单个指标的优化,难以有效提升整体的心理健康水平。在社区环境改善时,需同时关注社区内部与外部环境的提升。根据研究结论,城市规划工作应侧重于通过确定和改善重要的环境要素来提高居民的感知水平,并促进社会凝聚力,以改善心理健康。(1)制定精细化的社区分类标准,以确定不同社区的差异化发展策略。首先根据地理位置和建成年代对社区进行分类,再根据社区设施的种类、数量进一步对社区进行细分,相应地调整发展策略。通过整体便利性、可达性、多样性和美观性等不同条件的优化,可以使得各条件相对平衡,以最大程度地发挥每个要素的健康效应。(2)通过改善社区建成环境来增强邻里社会凝聚力。改善公共空间,为居民增加互动和交流的机会,优化设施和公共服务,加强居民对社区的感情和依恋,通过提高社会凝聚力使居民的心理健康受益。(3)尽管社区参与在本研究中未产生显著的路径作用,其原因可能是在我国发展语境下,社区参与的整体频率过低,很难确定其与心理健康之间的真实关系。在访问过程中,我们发现居民自身具有较强的社区参与意愿,而导致居民参与社区活动频率较低的3个主要原因是:工作忙碌与时间有限,社区活动排斥特定年龄群体,社区组织力差导致居民难以获取参与渠道。由此可知,虽然社区参与在本研究中没有表现出显著的影响,但它仍然是影响居民心理健康的重要潜在途径,因此改善社区参与的环境对于发挥其作用至关重要。

本文仍然存在一些不足。一方面,这项研究只关注了邻里社会凝聚力的中介作用,对于其他潜在中介及潜在的双向交互作用未进行讨论,未来研究可以探索多个中介效应之间的关系及双向互动效应,以动态全面地理解建成环境与居民心理健康之间的关系。另一方面,本文对心理健康水平的评估基于居民的主观回忆,缺乏客观测量,可能存在一定的主观性和误差。未来的研究可以采用医疗设备和其他新技术,客观测量心理健康水平。此外,在环境的客观测量中,我们选择了传统的1 km缓冲范围,但不同的缓冲距离可能呈现不同的结果。未来的研究可以进一步从比较的角度探讨不同缓冲距离对居民心理健康的影响差异。