基于综合环境整治的生态修复型郊野公园规划实践

关键词生态修复;土地整治;郊野公园;滨海地区

文章编号 1673-8985(2024)05-0049-08 中图分类号 TU984 文献标志码 A

DOI 10.11982/j.supr.20240508

0 引言

基于上海市规划和土地管理机构合并后“两规合一”的规划实践,呼应“生态文明建设”要求,2013年起,上海市委、市政府大力推进以郊野公园为重点的生态环境和大型生态游憩空间建设[1]19,[2],有力推动了超大城市国土空间格局优化,推进生态文明建设落到实处。2013—2023年的10年间,两批共10个郊野公园已全部建成并开园运营,进一步满足了全市人民日益增长的休闲游憩活动需求,也创新探索了上海郊野地区基于生态保育、文化传承、乡村振兴等综合发展目标的规划路径。

合庆郊野公园是上海市第二批推进的郊野公园之一。与第一批郊野公园“自然资源禀赋突出、生态功能影响较大、位处重大区域生态节点、毗邻新城和大型居住社区且交通条件较好”[3]29,[4]103等特征不同,合庆郊野公园所在的合庆镇位于浦东新区滨海郊野地区,生态本底薄弱,环境问题突出,是2016年上海市开展“五违四必”综合环境整治的首发地。但同时,面沙临海的特定生态区位和市级沿海生态屏障的功能定位,也使合庆镇地区拥有异于其他郊野公园的、宏观尺度下的滨海风貌特质。因此,结合已批合庆镇总体规划明确的“滨海生态型森林郊野公园”功能导向,在综合环境整治的基础上,进一步开展合庆郊野公园规划。

合庆郊野公园聚焦低效建设用地减量化后的生态修复、空间重构、乡村振兴、城乡联动等问题。在存量发展和综合环境整治背景下,这些问题将是上海未来郊野公园规划建设以及全域土地整治工作不可回避的共性问题,也是超大城市国土空间综合治理的重要议题。基于合庆郊野公园的规划实践,本文在系统回顾上海郊野公园发展历程的基础上,进一步梳理并总结了合庆郊野公园在生态修复、风貌重塑、滨海特色彰显、城乡跨域联动等方面的规划方法和路径,以期为未来超大城市大型生态绿色游憩空间的规划建设提供借鉴和参考。

1 上海郊野公园发展历程及特点

上海郊野公园已经历了10年发展历程。郊野公园的发展一方面反映了超大城市对生态文明建设的空间响应与规划实践,另一方面基于生态典型区的特点,从郊野公园的角度,反映了“两规合一”后上海在乡村地区的规划探索和政策设计实践。合庆郊野公园的规划实践是上海郊野公园与时俱进发展历程中的一个缩影。系统回顾上海郊野公园的发展历程及特点,有助于深入理解合庆郊野公园的规划方法、理念及策略。

1.1 发展历程

响应党的十八大推进生态文明建设的总体要求,2012年,上海市委、市政府批复《上海市基本生态网络规划》,并在此基础上,集中推进以郊野公园为重点的生态环境和大型游憩空间建设。2013年,在生态网络规划布局的21个郊野公园中进一步遴选出5个郊野公园开展试点①。2014年,增加另外2个试点②。至2017年,第一批7个郊野公园一期工程全部建成并开园。

2018年,为进一步响应党的十九大乡村振兴战略总体部署,上海市委、市政府推进第二批郊野公园规划建设。期间适逢上海市低效建设用地减量化深入推进、“五违四必”综合环境整治工作全面开展,推动了以综合环境整治为背景的合庆郊野公园规划编制。结合“推进新农村建设和城乡发展一体化进程”的时代要求,陆续推进奉贤区庄行郊野公园、金山区漕泾郊野公园规划建设。截至2023年,两批10个郊野公园全部建成开园(见图1)。

1.2 选址布局

第一批公园以2012年批复的《上海市基本生态网络规划》为基础,综合考虑生态功能影响、公共交通条件、服务腹地人口等因素,聚焦自然资源较好且具有一定规模、对生态功能有影响的重要节点地区,优先选择毗邻新城和大型居住社区且交通条件较好的地区,确定首批5个公园选址。第二批郊野公园进一步呼应新时期综合环境整治、乡村振兴等发展背景和要求,并充分结合所在区规划建设意愿,确定公园选址。

郊野公园的规模及范围划示借鉴了国内外相关经验。上海郊野公园平均用地面积约21 km²,与香港郊野公园平均面积18 km²相当。香港郊野公园中面积最小的龙虎山郊野公园仅47 hm²,最大的南大屿郊野公园约56 km²[5]。上海郊野公园中最小的广富林郊野公园约4 km²,最大的漕泾郊野公园约37 km²。

公园范围的划定需根据公园现状资源要素布局、服务范围,以及道路、水域、行政边界等因素综合考虑。如涉及特色自然生态资源跨镇的情况,则可跨域划定范围,以确保自然要素及生态功能的完整性,如嘉定郊野公园(涉及外冈镇、菊园新区和嘉定工业区)、合庆郊野公园(涉及合庆镇、祝桥镇)。

1.3 规划与建设实施

上海郊野公园建设是在上海土地综合整治由“增地提等”转向锚固城乡生态空间等综合目标背景下开展的[1]19,它不仅仅是生态景观专项规划或土地整治项目,更是对土地整治方法的进一步升级,从“强调全要素整治”到“体现生态保育和综合效益”的思路转变,也是贯穿规划、建设和管理的一次机制创新[6]。在依托市级土地整治项目管理制度体系基础上,郊野公园的规划方法、管理机制、政策支持体系等也逐步完善,保障了郊野公园规划建设顺利推进。

规划方法方面,针对郊野地区田、水、路、林、村、厂等要素综合施策,在突出景观生态型土地整治项目特点的基础上,进一步强化镇域统筹和“多规合一”,形成生态保育、景观设计、产业发展、城乡联动等一体化推进的总体思路。规划体系方面,以详细规划层次的郊野单元规划作为法定规划,保障郊野公园空间方案有效落地。政策支撑方面,以减量化为核心,推进增减挂钩等配套激励性国土政策。资金保障方面,以土地整治专项资金及村庄改造、公益林建设、农田水利、河道整治等专项资金推动实施建设。管理与保障机制方面,由市级层面统筹领导,建立上海市郊野公园建设联席会议,由分管市领导担任召集人,全市各委办局参加,联席会议办公室设在上海市规划资源局。建设实施方面,以区为主,市、区合力推进建设管理[1]20,[3]30,[7]。

2021年,上海市郊野公园建设联席会议办公室发布《上海市郊野公园功能提升三年行动计划(2021—2023年)》,以充分发挥相关区政府主体作用,扎实推进郊野公园建设。2022年,伴随全域土地整治工作的开展,上海市郊野公园建设联席会议撤销,成立上海市全域土地综合整治联席会议,负责全域土地综合整治和郊野公园功能提升领导协调工作。

2 合庆郊野公园规划实践

2.1 总体概述

合庆郊野公园位于浦东新区滨海地区,是上海超大城市边缘地区的大型生态空间,毗邻浦东国际机场,横跨合庆、祝桥两镇,联动九段沙湿地国家级自然保护区,总用地面积约35 km²。公园直面东海,遥望九段沙,滨海区位突出。独有9 km滨海岸线,是距离主城区最近、城区市民能最快抵达的生态生活岸线。地区拥有800年成陆史,具有盐塘、甲港、滩涂等独特的空间基因。公园现状农用地面积占总用地面积的29%,建设用地面积占47%,水域及未利用地面积占24%。经综合环境整治后,地区乡野风貌初步显现。

作为首个综合环境整治后的郊野公园,规划面对诸多现实挑战,例如,需解决综合环境整治后的一系列生态修复问题,包括土壤治理、水治理、毗邻机场带来的噪声污染治理等;需处理好滨海地区“临海不亲海”的末梢交通问题,通过畅通交通体系以进一步优化空间格局;需处理好既有功能设施与基于公园定位的新功能体系策划,包括现状滨海高尔夫球场等存量经营性设施,“喜来春”乡村农业休闲设施、火龙果种植基地等地方经济实体组织等,均需纳入公园规划方案一体化考虑(见图2-图4)。

2.2 经验借鉴

合庆郊野公园由综合环境整治改造提升而来,因此“生态修复”是规划设计的重要内容之一。合庆郊野公园在规划编制中,学习借鉴了国内外生态修复领域的规划手法与实践经验。如德国巴登—符腾堡州为改善原砖瓦厂所在工业废弃地的环境品质,通过保留黄黏土延续场地记忆、基于原地形营造新空间、利用低洼区域开湖引鸟、修复受损山及美化周边小环境等手段将原工厂所在区域改造成为远近闻名的郊野公园。德国鲁尔区的北杜伊斯堡风景公园在工业废弃地基础上,通过水体净化循环、土壤分级分类净化、原有场地多样化再利用等手段,实现向工业景观型郊野公园的转型提升[4]105。

国内相关学者也开展了一系列规划实践。张锦新等[9]针对深圳市马峦山郊野公园的环境资源特征与现状问题,提出了山体、水土、生物多样性恢复以及乔、灌、草立体生态型景观群落构建等修复策略。孙译远等[10]针对济南金星煤矿废弃地转型为郊野公园的实践,提出从水体修复、植被修复、土壤修复与空气污染治理等方面进行生态修复研究。谢明阳[11]在平顶山工业遗产改造郊野公园项目中,基于工业遗产价值保护,进一步探索空间风貌重塑、产业结构转型、人居质量提升和生态环境改善等综合性方法,整体提升工业区及周边地区的环境品质和发展潜力。

合庆郊野公园的生态修复及提升之路,一定程度上借鉴了上述国内外工业废弃地或环境整治地区的经验,同时也基于自身地处超大城市边缘地区生态廊道和面沙临海的区位特点,进一步对地旷风大、海水倒灌、机场噪声等不利因素进行了更多优化方案探索。

2.3 空间方案

2.3.1 目标定位

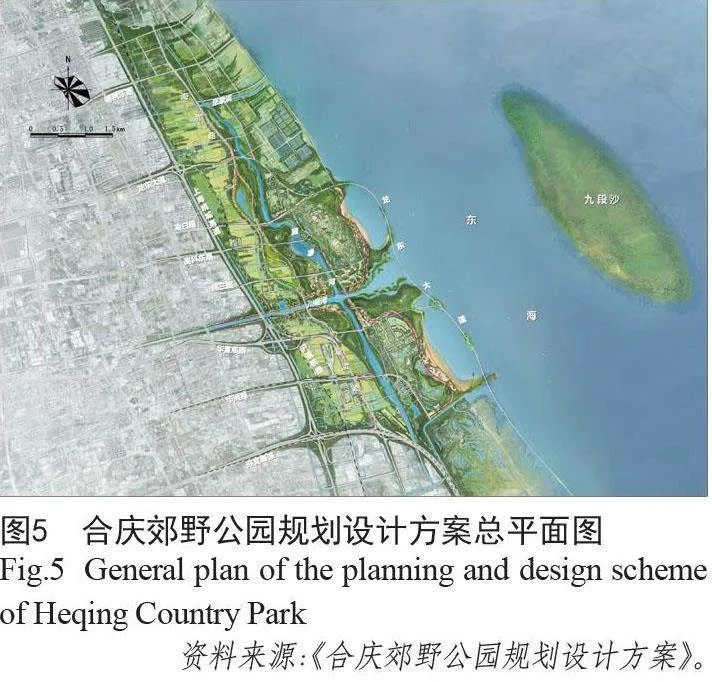

基于合庆郊野公园的区位及基地总体特征,将公园的规划目标定位为:服务主城区东部地区城乡一体化进程,锚固林田水网、江海岸滩等自然风貌,以海滨度假、健身休闲、乡野游憩为特色的滨海生态型郊野公园。规划重点聚焦区域生态、滨海特色、江海联动3大领域,未来着力建设为长江入海口生态门户区、滨海功能示范区、江海联动启动区和市民休闲集聚区(见图5)。

2.3.2 空间重塑

面对综合环境整治后大量零落散布的拆违用地,合庆郊野公园所在区域的整体空间格局与地区景观架构重塑显得尤其迫切与重要。基于现状植被肌理、村庄布局等特征,规划提出“一轴三带一心”的空间结构。

“一轴”为川杨河两岸连续的生态开放空间以及连通两岸的川杨绿道。“三带”为公园自西向东纵向形成的3条风貌展示带,分别展示田林、林湖和滨海风貌。田林风貌带整体复原林田相间、林村共融的乡野风貌。林湖风貌带由区域干道与贯通南北的随塘河围合形成具有“山水林田湖”生态自然共同体特征的河谷地区。滨海风貌带依托龙东大道海上段围合形成的海域,形成两片独特的内海空间,营造滨海特色风貌并导入滨海运动及相关设施。 “一心”为川杨河入海口与九段沙生态湿地共同构成的具有生态保育兼教育科普、公共开放功能的区域生态绿心。通过新空间的引领、若干标志性重点地区的打造,大幅提升地区风貌价值及整体品质(见图6)。

2.3.3 功能导入

基于空间风貌的识别与锚固,规划对3类风貌空间开展细化设计并导入适配功能。

田林风貌带依托现状连片耕地、特色果林、现有文化宗教设施,分别规划田林游乐、田野休闲、田园禅养等功能组团。

林湖风貌带由最美公路(海滨路)与最美河塘(随塘河)相围合,通过微地形改造起坡造林、局部扩宽水面、特色植物引入等,规划形成可游憩、可露营的河谷地区,适度导入商业、体育等设施。

作为首例滨海郊野公园,滨海沿线地区重点突出“滨海之乐、旷地野趣”。两片内海各具特色,北部内海依托陆域岸线现状高尔夫球场,以“海上运动”为主题,引入帆船、冲浪、游艇等滨海特色运动;南部内海依托现状华夏文化旅游度假区,以“滨海度假”为主题,导入文旅休闲、特色酒店、活动庆典等功能,从而改变原来受运营主体、运营方式所限的、单一且封闭的滨海休闲模式,充分激活人与海洋的互动界面,增添人气与活力。同时,进一步发挥河口地区海岸滩涂空间的节点作用,依托现状九段沙湿地生态展示馆打造特色科普基地,构建一处融生态保育、教育科普、公共开放功能为一体的标志性区域生态绿心(见图7)。

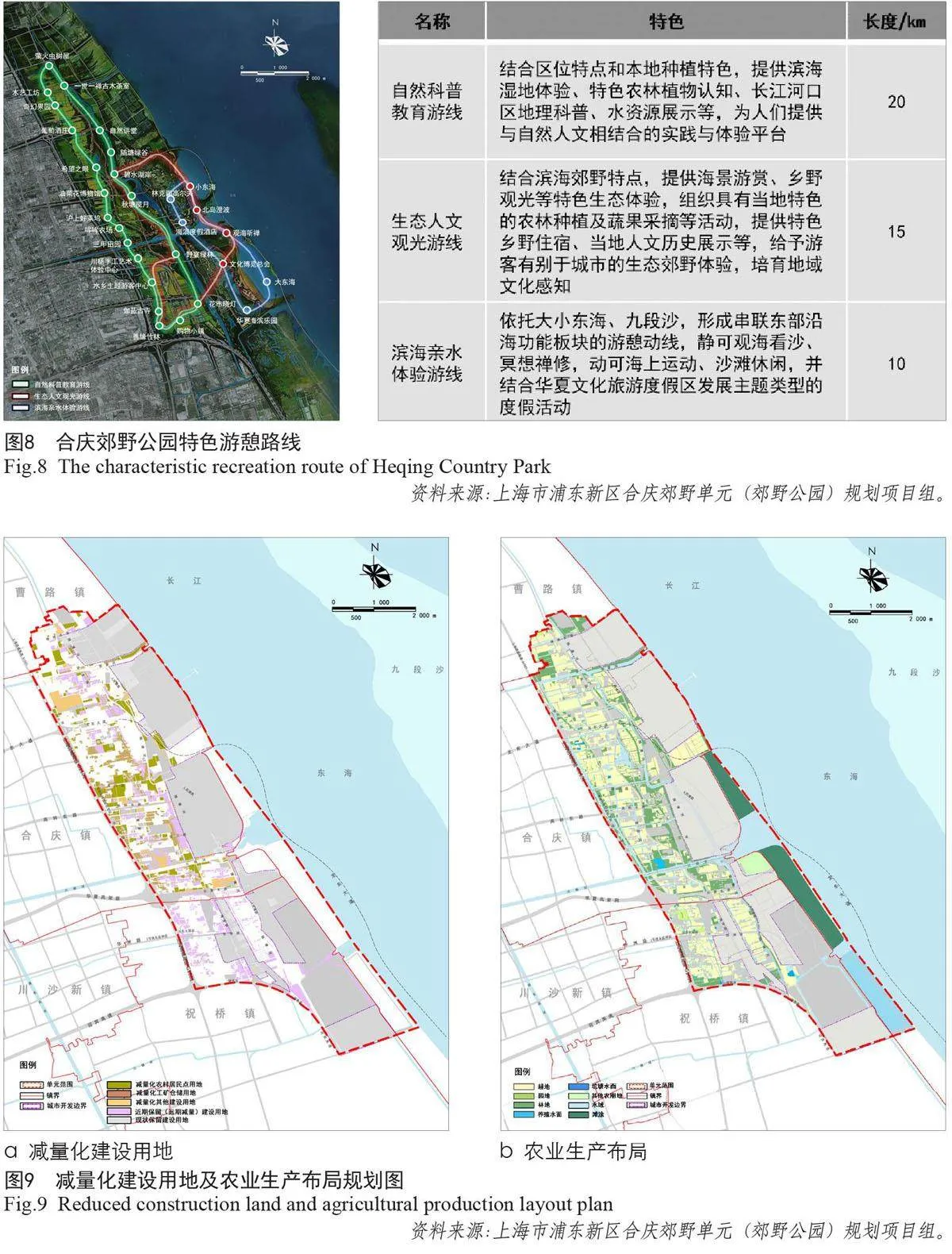

在3类空间风貌带的基础上,合庆郊野公园进一步串联乡村及滨海岸线多个功能节点,以特色游憩网络为抓手,激活公园景观体系、功能体系、交通体系,打造自然科普教育、生态人文观光、滨海亲水体验3大游线,实现滨海区域一体化发展(见图8)。

2.3.4 土地整治

土地整治是保障合庆郊野公园设计方案落地实施的重要支撑,主要涉及建设用地、农用地等的调整优化。按照近远期规划有序推进,确保规划方案引导下土地资源要素的合理配置。

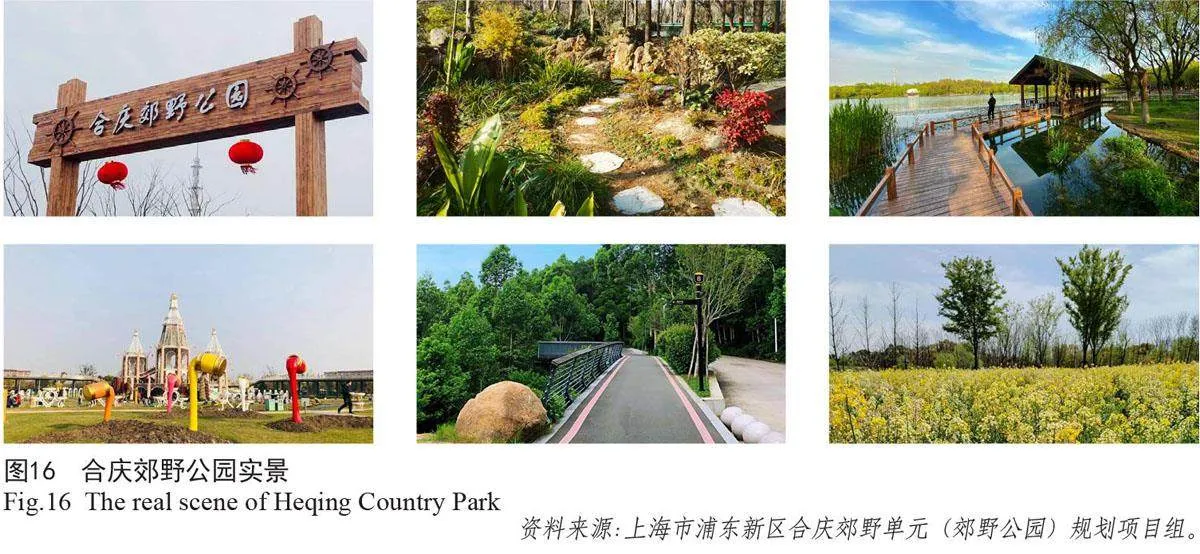

建设用地规划主要包括减量化及布局调整、优化等。根据规划方案,近期减量化规模约3.0 km²,远期进一步减量2.7 km²,主要涉及低效工矿仓储用地减量、农村居民点搬迁等。规划方案同步衔接在编的村庄布局规划,落实村庄“留、改、拆”,并从农业生产、郊野生态、农耕文化等方面对保留村的发展导向予以指导。同时,对新增建设用地进行规划,部分为道路、市政设施等基础设施用地,部分为公园服务中心、各类展示中心、商业文化等公园配套服务设施。配套服务设施用地主要利用存量建设用地落实,少量占用耕地的则同步做好占补平衡方案。

农用地规划综合考虑上海都市现代农业发展的新趋势、新理念,衔接所在区编制的农业相关规划,确定以多功能都市现代农业与休闲观光农业为主导功能,根据规划方案的3条特色风貌带布局农业用地。农业生产主要以蔬菜、粮食种植为主,集中分布在海滨路以西,局部发展火龙果、水蜜桃等区域特色经济作物种植以及农林苗圃、水产养殖等产业。海滨路以东以林地建设为主。近期规划耕地约6.4 km²,土地整治补充耕地约1.3 km²,新增耕地主要来自建设用地的减量复垦和畜禽养殖等农用地整理。规划林地3.0 km²。此外,同步开展设施农用地规划,包括水产养殖等生产设施,以及仓库、场地、管理用房等设施粮田、设施菜田所需的附属设施(见图9)。

2.3.5 生态修复

“生态修复”是贯穿公园规划与建设始终的重要议题,在公园规划编制过程中,从实地调研方法到具体规划建设,都融入了生态修复理念。

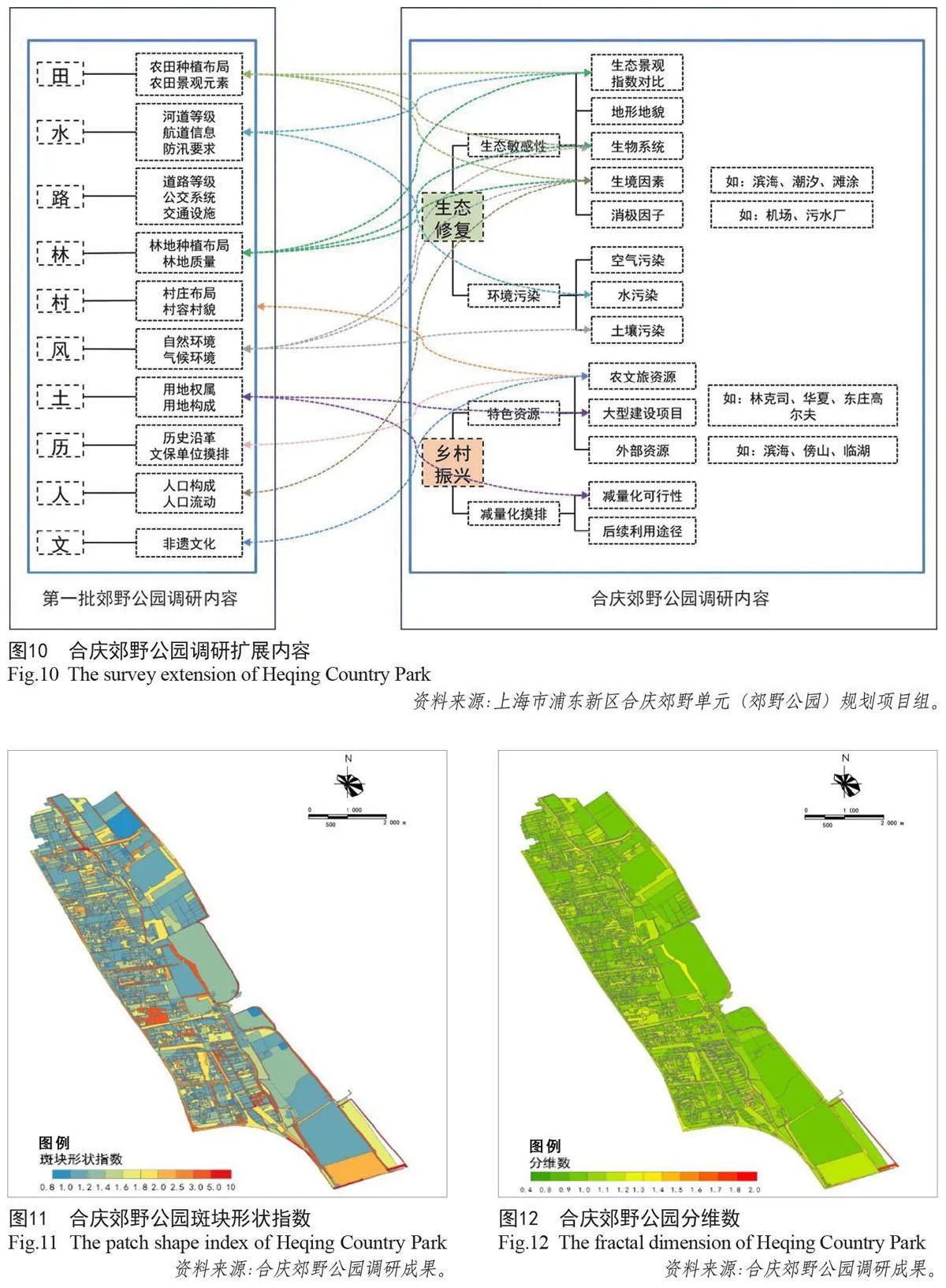

调研方法上,延续首批郊野公园全域、全要素、全覆盖调研路径,并进一步从“生态修复”角度增加对地区生态敏感性、环境污染源治理等问题的调研。针对生态敏感性,增加对生态景观指数的调查分析,主要包括斑块形状指数③和分维数④两个指标。针对综合环境整治后,拆违用地的水环境、土壤环境、空气环境及毗邻进场的噪声影响等,开展综合影响评估。尤其重点关注海水倒灌引起的内河水浊、水质不达标、缺乏连通等问题(见图10-图12)。

规划设计中,基于现状调研发现的问题,重点聚焦拆违用地复耕涉及的土壤生态化利用、水污染治理后的水环境优化以及局部地区微空间改造等方面。

土壤生态化利用主要针对未来用于复耕的拆违用地修复问题。通过客土深翻、植物修复等土地整治技术推进土地的生态化利用,以林地种植为过渡逐步改良土壤(重点改善重金属超标土壤)。充分考虑土壤污染修复与土地整治的分期实施,经土地等级认定达标后,再调整种植为农田[3]31。

水环境优化主要通过理水净水手段逐步实现农林水网有机融合。规划打通公园内东西走向河道支流,集中疏浚合庆镇221条段水系,实现内河水质逐级净化,构建内外联动的“生态水肺”系统。针对调研过程中发现的海水倒灌导致内地河湖水质下降的情况,创新提出复原入海口地区湿地形态并设置水闸。通过复原河口湿地,打开川杨河河口界面,使原本杂乱的渔船停泊区变为生态绿色公共开放区域。入海口水闸的设置有效防止了海水倒灌,有助于内BgFMdaCXi46cu18VwRFi4A==河水质的进一步净化提升(见图13)。

为规避滨海地区地旷风大以及机场噪声等不利影响,创造性开展地形微塑造。合庆滨海地区整体处在浦东机场70—75、75—80、80以上分贝3个波段范围内,较难组织“类主题乐园”集中式大型功能活动。荷兰史基浦机场地景公园在规避噪声方面提供了相关经验,以3 m高的堤状景观设施分散、减弱飞机噪声,同时依托这种特殊的景观形态与周边地区整齐的圩田肌理映衬,实现实用性与艺术观赏性、休闲游憩价值的完美结合[13]。借鉴相关经验,规划在合庆郊野公园靠近浦东机场的南部地区,于飞机声波垂直方向布置小坡、沟壑等堤状地形,对噪声形成反射驱散。同步依托地形起伏增植绿化,构建森林自然屏障以进一步消噪挡风,从而为其他功能性项目的导入提供良好环境基础(见图14)。

2.4 建设实施

2.4.1 建设行动

合庆郊野公园单元规划获批后,在浦东新区政府“统一规划、滚动实施”的要求下,开展实施方案设计并分期建设。结合市级土地整治区域,划定合庆郊野公园一期范围约1.67 km²。2019年开始推进,2021年1月正式开园。

一期园区内的具体建设项目包括土地整治项目、生态造林项目(生态林)、市政工程项目(路、桥与水系建设)等。在公园一期方案研究过程中,属地村民、农庄与郊野公园运营公司共同参与研究,统筹协调各方利益并平衡近远期投入收益。浦东新区农投公司负责合庆郊野公园建成后的运营维护,并优化土地整治区域生产功能。

目前,合庆郊野公园与全市其他郊野公园共同聚焦已开园的一期园区,开展公园功能提升三年行动计划,以进一步提升服务质量和配套水平。合庆郊野公园二三期工程被列入远期发展计划。

2.4.2 一期建设情况

在公园一期建设中,“田、水、路、林、村、厂”等综合治理方案得到细化落实。具体包括低效工业用地、宅基地等建设用地减量复垦,农业配套设施提升完善等农地整治工程,生态景观提升工程,以及公园配套设施建设、农地复合利用探索等。

资金方面,公园近期项目区建设共投入约3.6亿元,其中市级土地整治直接支持资金约0.6亿元,包括土地平整、土地修复、灌溉与排水、田间道路、生态环境整治工程等费用。区级配套资金约3亿元,主要为搬迁补偿费,涉及农户和企业搬迁补偿。此外,上海市农委、水务等部门后续也以配套项目等形式投入资金,为公园建设提供支持。

配套政策方面,作为郊野单元的特殊类型,郊野公园享受郊野单元规划一系列配套政策。对于郊野公园的一期工程,上海市政府给予市级土地整治资金支持。区级配套资金可根据本市相关政策文件规定申请市级补贴。合庆镇农户搬迁补偿可申请12万元/户补贴,位于“198区域”⑤的企业拆除复垦可申请20万元/亩补贴⑥。与郊野公园建设和管理相关的村庄改造、产业结构调整、河道整治等专项资金,也得到一定安排。

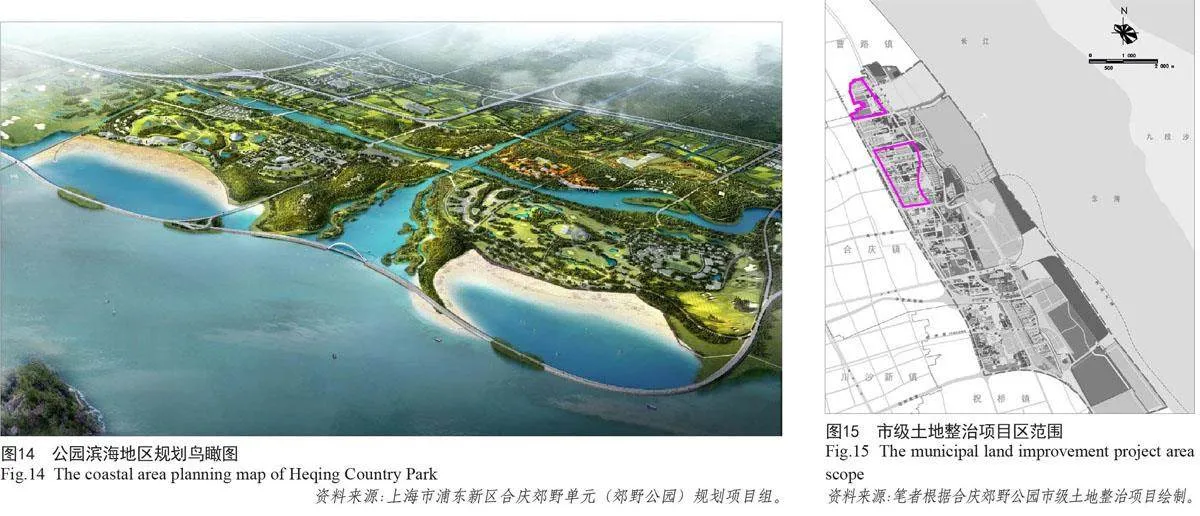

基于土地整治平台给予的政策及资金支持,2021年初合庆郊野公园一期建成并正式开园。公园一期共形成8大景区,包括田园驿站、农乐果园、森林氧吧、田园客厅、村落文化、桃园集市、百草园和科普主题园等,为游客提供了休闲娱乐空间以及采摘等服务。此外,遵循可达性和开放性的原则,公园一期区域与合庆镇勤奋村有机融合,真正形成了美丽乡村、植物游园、田林风情、水乡古韵的一体化发展(见图15-图16)。

3 结论与讨论

合庆郊野公园是上海首个以综合环境整治为背景推进建设的郊野公园,也是上海郊野公园中首个以滨海风貌为特色的郊野公园,更是浦东新区首个规划并建成运营的郊野公园。在郊野公园中有一定特殊性,也形成了一些可传导可借鉴的规划经验。

一是合庆郊野公园对综合环境整治之后所在区域如何开展生态修复型郊野公园规划进行了技术方法的深入探索,包括聚焦农、林、水等生态自然要素的生态修复方法、注重风貌格局重塑的空间结构谋划等。二是对滨海郊野公园的规划方法进行了首次创新实践,针对风大水浊、海水倒灌、鸟类迁徙等未来滨海地区面临的共性问题初步形成了“合庆解决方案”,为后续临港、老港、奉贤(海湾)等上海其他滨海型郊野公园的规划建设提供参考。三是作为上海市推进的第二批公园中的首发项目,合庆郊野公园加强了对“跨镇联动”“乡村振兴”的统筹谋划,充分考虑郊野公园的发展与村民生产生活等内容相融合,推动“农文旅”一体化发展。

从2013年至2023年,10年间两批共10个郊野公园已经全部建成并开园,为上海的城市空间增加了生态亮色,也为市民的假期出游提供了好去处。但回顾与审视郊野公园的建设发展历程,一些共性的问题和不足也在逐步显现。如在运营维护方面,包括合庆郊野公园在内的部分公园,实施主体、运营主体屡有变更,建设方案随之调整,导致公园建设周期延长、经营费用落实滞后。如公园配套服务设施方面,普遍存在一期公园“食、住、行、游、购、娱、体、公”功能缺失的问题,尤其是节假日停车、园内餐饮供给等短板突出,游客基本需求难以充分满足[14]。此外,公益开放性设施定位下的郊野公园,在运营过程中,部分公园的经费运转不够通畅,亟待市、区进一步支持。部分郊野公园内民宿、商业配套等经营性项目拟申请集体经营性建设用地入市,但相关政策通道尚未畅通、推进缓慢⑦。基于上述公园现状评估问题,上海市规划资源局已着手推进郊野公园功能提升三年行动计划,以进一步分类施策,统筹郊野公园生产、生活、生态、游憩等多重功能,进一步完善公园高品质、复合型配套设施⑧,切实提升市民游客的体验感和满意度。

伴随国土空间规划改革的推进,两批郊野公园的规划实践,全域土地整治工作的全面深入开展,上海超大城市郊野生态景观特定空间的规划技术方法和地区治理思路也在不断沉淀与明晰。期待在三年行动计划的引导下,已建郊野公园一期加快功能提升、公园二三期工程加快推进、未来新兴郊野公园加快策划,以更好地回应广大市民对绿色生态游憩空间的期盼,同时也为上海市推进生态文明建设持续提供创新实践和生动范例。