从零星微更新到街区一体化更新的上海实践探索

关键词城市有机更新;微更新;15分钟社区生活圈;街区一体化;城市精细化管理

文章编号 1673-8985(2024)05-0042-07 中图分类号 TU984 文献标志码 A

DOI 10.11982/j.supr.20240507

2014年5月6日,上海市第六次规划土地工作会议召开,标志着新一轮上海市城市总体规划编制工作正式启动。在城市发展模式上,确立了“底线思维”“内涵发展”和“弹性适应”的发展路径,并提出城市更新将伴随城市建设发展的全过程,上海市将从规划、政策、管理和行动模式等方面开展深入探索,走出一条具有上海特色的“城市有机更新”之路[1-2]。

1 上海城市零星微更新的发展概况

1.1 理念引导和行动萌芽

围绕城市内涵增长、创新发展的目标,上海市规划和国土资源管理局(现为上海市规划和自然资源局)自2015年起陆续推出《上海市城市更新实施办法》 《上海市15分钟社区生活圈规划导则》等技术文件和“城市更新四大行动计划”专项工作,旨在通过理念引领和实践行动,激发社会对于城市更新的认识和理解。

政府层面对于社区改善宜居环境、提升配套服务水平、打造高品质生活给予高度重视。部分区基于自身的特点和优势纷纷起步探路,如在2015年第一届上海城市空间艺术季中,长宁愚园路展区中的愚园路沿线空间微更新、虹口音乐谷展区中的“微空间复兴计划”的成果展示起到很好的示范效果。部分街道如杨浦四平街道、普陀石泉街道等与高校和相关设计单位合作推进一系列具有创新实践意义的微更新工作,如“四平创生计划”、水泵房改造等[3]。这些微更新项目直面居民急难愁盼的民生需求,充分发挥了街镇主体的积极性和能动性,亦是可以复制和推广的做法。

1.2 市、区两级政府推动下的微更新实践

1.2.1 行走上海——社区空间微更新计划

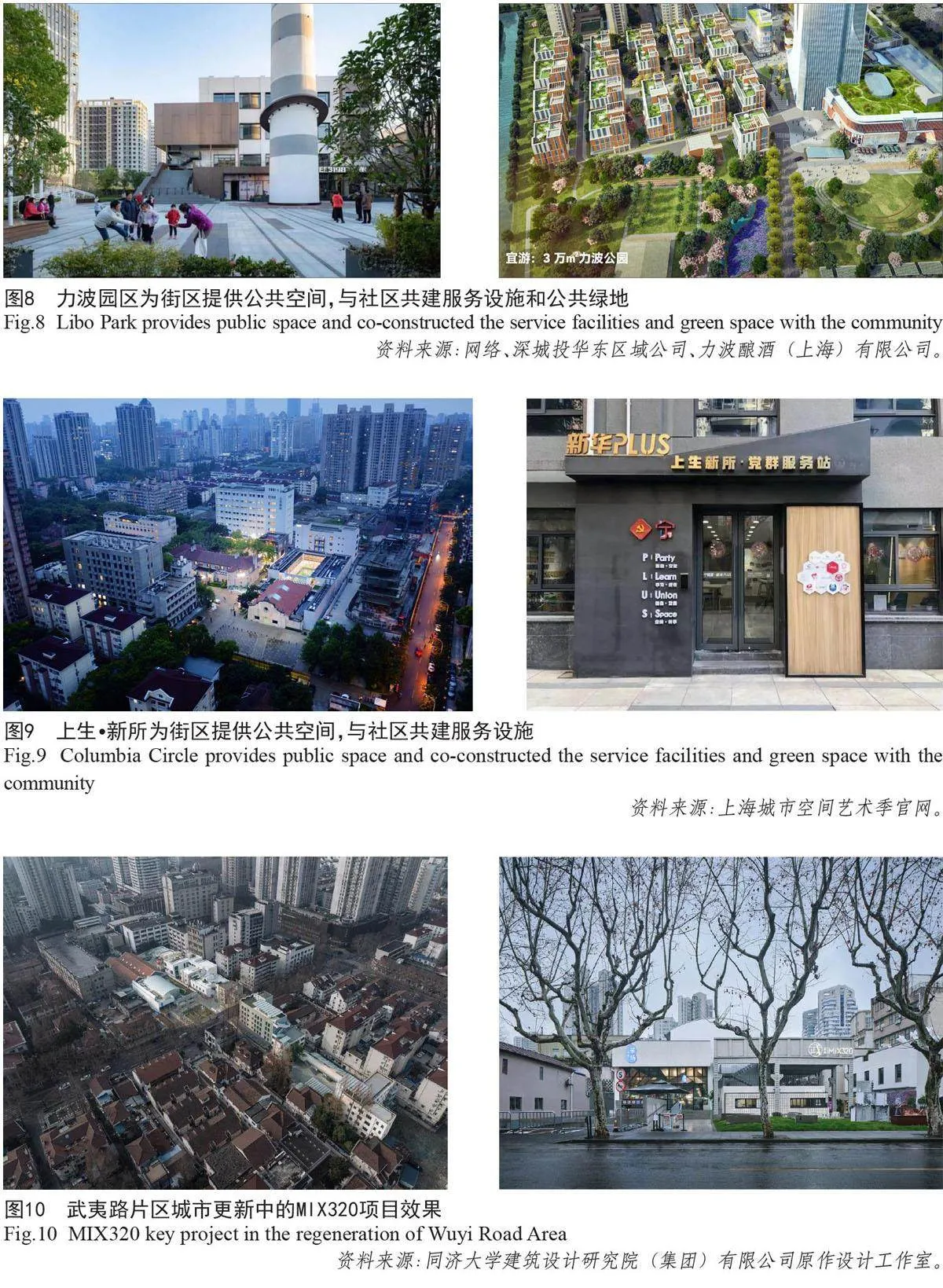

“行走上海——社区空间微更新计划”是上海首次在市级层面推进的微更新工作。2016年,上海城市公共空间设计促进中心在上海市规划和自然资源局的指导下,经实地调研和整体策划,以“行走上海”品牌发起微更新计划。该计划以“设计手法微、更新改造微、经济投入微”3个“微”为出发点,便于自下而上发起,并可简易快速地实施操作[4-5]。

近年来,微更新计划聚焦社区空间、桥下空间(见图1),并探索驿站、社区体育中心等小微设施更新①。笔者团队以空间问题和需求为导向,与专业设计师携手走进社区,开展居民需求调研,并在设计和实施过程中与居委和居民保持良好的沟通和互动。

1.2.2 徐汇区衡复风貌区保护更新和社区规划师制度

徐汇区多年来持续在衡复风貌区开展保护和更新工作。在整体风貌研究框架下,由面到线及点,针对拆违整治、景观道路整治、绿化提升、小区综合整治和公共空间微更新等不同内容、不同阶段的项目,有序开展城市设计,强化“微设计”“微更新”“微治理”的“三微”理念②。区政府为风貌区中的天平街道和湖南街道设立了社区规划师制度,配合区政府和街镇梳理保护和更新项目,协调和平衡各方诉求,并进行设计和建设全过程指导。武康路、安福路、高安路等道路及街区通过不断累积的零星微更新项目,成为上海“街区可漫步、建筑可阅读”的典范。

1.2.3 浦东新区缤纷社区建设

浦东新区“缤纷社区建设”作为区委区政府年度重点实事工程和民心工程,由区规划资源局牵头,全区36个街镇作为责任主体,以城市微更新推动微空间建设。2018年起启动3年行动计划,至2020年已完成300多个点位,“十四五”期间计划将完成300个点位。“缤纷社区建设”初期编制完成《关于创新社会治理,加强缤纷社区建设指导意见》 《缤纷社区九项行动项目选址和设计指南》等配套文件,并为每个街镇配备1名导师和2名社区规划师开展专业指导和更新实践,并逐渐走向制度化和常态化管理③。

1.3 成效小结

随着各类微更新项目的陆续实施建成,2021年,笔者参与策划的《社区微更新的上海实践》一书出版,对上海多年来的社区微更新工作做了全面总结,并从空间使用、交通组织、设施配套、景观设计、艺术营造5个方面选取了40余个优秀实践案例进行介绍分析。同时,越来越多的基层管理组织意识到微更新是社区治理的好抓手,是街镇打造共商共议、共建共享的治理格局的有效载体。正如东南大学建筑学院教授童明在书中所言,“城市微更新就是有机城市思想的重要实践环节。随着社会生活的不断发展,微观层面与日常生活紧密相关的城市环境将会越来越重要”“城市微更新不止于建筑层面,它是一个多元参与、持续渐进的发展过程。由于每一次的操作规模并不太大,微更新项目更适合社会多方面的共享共治”[6]。

2 零星微更新存在的问题及发展瓶颈

随着零星微更新工作的不断推广,成果质量开始分化,个别微更新项目在发起时缺乏对街区长远发展的了解、长效维护机制及整体解决问题的思路等。

例如,位于徐汇区东湖路的“衡复微空间”,是一处面积仅为20 m²的街角建筑空间。2017年湖南街道推动微更新,将原来的轮胎店改造为文化展示空间。其后两年,文化空间由该项目设计团队承担运营,定期举办展览和活动,丰富了街区的公共文化生活。2019年起,因缺少可持续的空间运营机制,“衡复微空间”转交给区绿容部门,用作环卫部门的两网融合回收点(见图2)。

又如,位于长宁区牛桥浜路(又称番禺路222弄)的“小粉巷”,是一条有规划红线控制但尚未实施的公共通道。改造前,这条通道存在非机动车停放混乱、公共空间堆放杂物、步行不安全等问题。2018年,由AssBook设计食堂等社会机构联合发起的“城事设计节”在街道的支持下启动了“步行实验室”改造计划。改造中,取消了路缘石高差,为行人、非机动车和低速机动车提供了一个完整共享界面,增加儿童安全游艺设施,增设休闲座椅,为人们提供了日常交往的驻足停留空间(见图3)。随着“15分钟社区生活圈”的加速推进,牛桥浜路市政道路提早进入实施排期,“小粉巷”仅存活4年。

再如,浦东新区向东新村的“暖亭”,于2020年历经多方努力由原公共厕所改建而成,为这个居住条件较差、公共空间逼仄的小区带来一抹暖色(见图4)。设计中引入共享概念,一楼是共享客厅和洗衣房,居民可以在这里看书、聊天,二楼则是共享厨房,居民有需要可以来这里做饭。然而,2023年,向东新村因小区过于老旧且不成套,被列入旧改项目,在不到一年的时间内已完成居民动迁。对于一个新建建筑而言,其使用寿命过短。

零星微更新投入成本不高、易操作、见效快,比较适合街镇自主推进。但在街镇居委层面,往往缺乏对地区发展动向和条线部门工作的了解,微更新项目存在较多不确定性。同时,零星微更新体量较小、分布较散,也使得微更新无法根本性地解决资源配置和长效发展等问题。

3 街区一体化更新的做法及相关案例

街区(亦称片区)通常由若干个基本面接近、生活生产联系紧密的街坊组成,街区范围可由地方管理部门按各自功能、用地和路网结构等特点划定。开展街区一体化更新有利于在步行可达的范围内加强全面且系统的统筹,有助于用好更新政策,借力核心项目,联动在地资源,取得更快且更有显示度的综合成效。

上海的街区一体化更新主要围绕建成年代较长的成片老旧住区、园区和住区混合街区、历史风貌片区等。这些一体化更新因地制宜地探索了规划实施模式和路径,涌现了一批可推广、可借鉴的优秀案例。

3.1 成片住区一体化更新

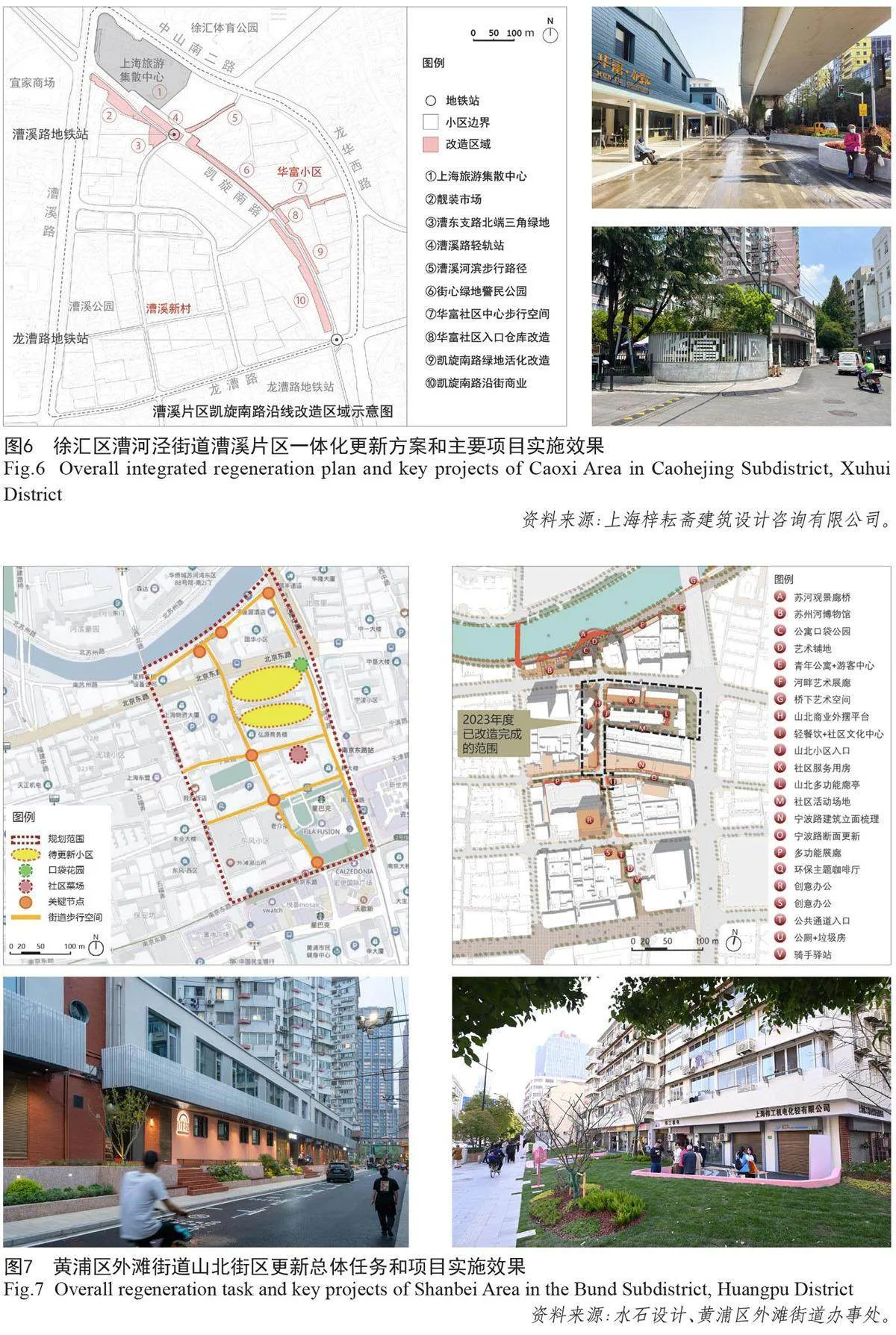

成片住区一体化更新以徐汇、黄浦两个区级行动最为典型。2021年,徐汇区每个街镇启动1个重点片区打造,“十四五”期间,各街镇将按照规划1个、储备2个的节奏滚动实施,并同步深化片区一体化治理模式。凌云街道的417街坊、漕河泾街道的漕溪片区、徐家汇街道的乐山片区等都在重点片区整体更新中取得了示范性成果。

黄浦区于2022年启动的“一街一路”示范区域建设(即“一个街道打造一个街区和一条示范道路”),2023年底已在瑞金二路街道的南昌路街区、外滩街道的山北街区和淮海中路街道的淡水路街区等交出第一阶段的示范成绩单。

3.1.1 超大居住街坊整体规划和实施

徐汇区凌云417街坊位于凌云街道西北处,总面积约23.71 hm²。街坊建于20世纪八九十年代,内含7个住宅小区、3个居委会、4个物业公司,是典型的老旧小区集聚的大型居住街坊。受周边高架路和铁路的影响,街坊对外交通联系困难,街坊内承担交通重任的公共通道上因为小区出入口较多和沿路停车问题,通行状况也不理想;同时,各小区建设密度较高,服务设施分散,可挖掘的潜力空间有限。此外,街坊南部河道梅陇港沿线绿化封闭,滨水空间并未发挥其景观性和公共性作用。

2019年,417街坊开展了更新改造规划编制,提出“共享、绿色、智慧、书香”规划策略,梳理了一批更新改造项目,并陆续完成街坊内的126弄和梅陇路通道拆违与整治、梅陇港沿线步道贯通、梅陇港桥加宽增设人行道、水岸邻里汇建设等难点项目(见图5)。2022年,在第一阶段更新初见成效的基础上,社区更新向外部空间延伸拓展,进一步提升整体环境,补充“5分钟邻里盒子”,打造“小区、街区、社区”片区一体化示范区。

3.1.2 小区墙内问题从墙外根结入手

在对徐汇区漕河泾街道漕溪片区的调研中发现,一方面,片区中的居住小区由于极高的建设密度,内部几乎没有绿地广场等公共活动空间;另一方面,因中山路、凯旋路等交通设施的割裂作用,小区与周边区域缺乏便捷的联系,更凸显了其内部公共空间匮乏和配套设施不足的问题。

与旧住房修缮相比,更为迫切的是针对当前空间结构的掣肘,对凯旋南路区域进行整合激活,将其从一条地理空间的“分界线”,转变为居民日常生活的“中轴线”,通过墙内问题由墙外入手解决,最大化地激活存量空间。在区相关部门的统筹协调和共同努力下,华富小区结合凯旋南路桥下空间整治重塑了小区入口,租用了入口边其他街道产权的仓库,将其改造为华富邻里汇,与入口小广场共同营造亲切友好的活动空间。进一步梳理小区内部公共通道,拆除部分围墙,将原本破碎的空间进行缝合(见图6)[7-8]。

3.1.3 部门和社会资源的整合和叠合

外滩街道贯彻落实黄浦区政府“一街一路”工作要求,将“一街一路”选址于山北街区和山东北路,开展“2022行走上海——山北街区微更新计划”。通过调研将山北街区微更新的工作任务分为2个层次:由8个街坊组成的街区更新规划,以及对山东北路、山北小区等9个重要节点的深化设计。同时,发布设计方案征集活动,经专家评审选出一系列优秀方案和设计团队,与街道结对,进一步推进方案的深化和实施。在建设中,外滩街道整合了“美丽家园”“美丽街区”以及其他部门的更新计划和项目经费,并加强与在地企业的共建和联建,比如请企业认领绿化改造和座椅配置任务,与商务楼宇协商解决社会停车等,叠合更多资源助力社区更新。目前,山东北路一期(北京东路至宁波路段)工程、山北小区美丽家园、河南路桥下空间、山东北路宁波路垃圾厢房、北京东路河南中路口袋花园等项目均已改造完成(见图7)。

老旧住区将多个小区“打包”成“片区”,按照围墙内外一体化、建设管理一体化、自治共治一体化的模式,统筹条线部门,加强条块结合,将老旧小区一片一片缝合连接,使更新改造项目成为社区网格中的节点,相互连接和锚固,更具韧性和可持续性。

3.2 住区借力园区,在共赢中更新

上海不少居住片区中夹杂着工业、仓储、教育和研发等产业用地。在当下城市更新理念和政策的引领下,园区和住区“双向奔赴”,共享共建共治,努力实现多方共赢。

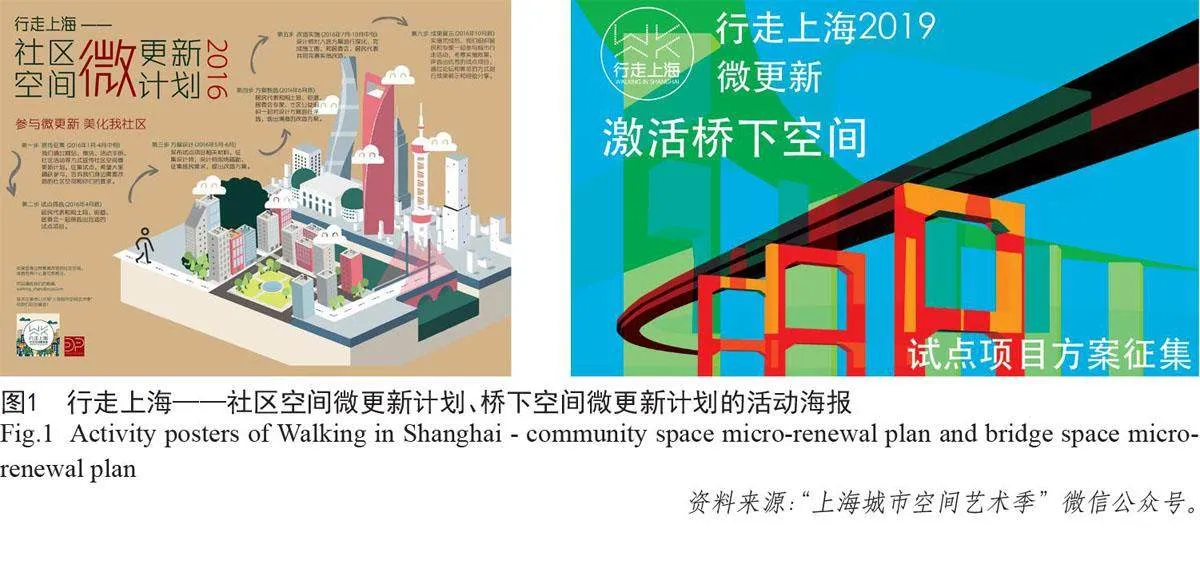

3.2.1 成为街镇的共建方

力波园区位于闵行区梅陇社区的北部,原为上海力波啤酒厂厂区,2014年由深城投全资收购,2016年宣布停业并启动城市更新。园区作为在社区包裹下仅存的可存量盘活的土地空间,为了推动梅陇地区创造高品质生活,探索产城融合并满足多方需求的更新路径。考虑到周边居民生活便利性不足,园区打开了原厂区大门,在梅陇港以西地块保留并修缮了原力波啤酒厂标志性的烟囱、麦芽仓和老厂房,打造“烟囱广场”。同时,园区在东西主通道上为社区设置了800 m²的公共服务设施,在虹梅路一侧为政府代建了3 hm²的“力波公园”,与周边的嘉川小游园、梅陇公园形成“绿色珠串”(见图8)。

3.2.2 深度参与地方建设和治理

上生新所位于长宁区新华路街道中部核心区域,原为上海生物制品研究所用地,2014年研究所搬出,万科集团介入,与研究所合作开展城市更新,将原本“生产型功能”转变为“商业办公及社区服务功能”。在城市更新政策的引导下,园区通过贡献公共要素,获得建筑面积增量奖励。要素贡献包括:提供24 h公共开放空间,形成若干公共通道,促进地区交通体系的进一步完善;新增7 000 m²的社区公共服务设施,设置不少于100个社会公共停车位,为老旧社区长期短缺的服务设施拓展了空间;园区与周边公租房和商办地块之间不设围墙,对公共空间进行整体设计等(见图9)。同时,园区联动东侧邬达克故居地块城市更新项目,协同周边道路辟通、架空线入地、综合环境整治与景观提升等一系列工程同时推进,共同打造番禺路美丽街区。

住区更新应充分借力街区中产业园区更新,以实现多元共治为目标,积极主动牵手,加强互惠互利,进行联结联建,促进共生共融,使园区成为该地区宜居、宜业、宜游的活力之地,让在地居民和从业人员成为园区持久、健康发展的有力支撑。

3.3 风貌加持住区,保护式更新

上海中心城内共有12片历史文化风貌区、64条永不拓宽的风貌保护道路,使部分居住片区拥有了“历史风貌”的金色名片。然而,风貌保护的严格要求及民生改善的迫切需求,使得风貌住区的更新之路更复杂和艰难。衡复历史风貌区和愚园路历史风貌区都是以居住功能为主的风貌区,除了持续在面上开展的历史建筑保护修缮外,还在努力综合施策,其中精心做好风貌保护道路的经验值得借鉴,以道路为激发轴,逐步向街区腹地渗透,实现一体化更新。

3.3.1 街区针灸式微更新

衡复历史文化风貌区中的武康路于2007年即完成保护规划,包括城市设计和风貌控制导则及8类整治项目清单,是最早开展风貌道路保护规划编制和实施的道路。以“不能大动干戈,又要显著改善”为策略,武康路开展沿线整治修缮,通过沿路建筑的整体保护修缮,提升风貌形象;开放巴金、柯灵、张乐平等名人故居,加强街区可读性;引入优质业态、开发特色文创产品,促进文旅消费;开展社区服务设施、小区入口、围墙、公共通道等系统性的微更新,提升街区品质[9]。2019年,武康路成为上海中心城区第一条开工的架空线整治道路,架空线入地后,武康路愈见舒朗,武康大楼成为“打卡”爱好者的必经之地。

从武康路进一步延展的风貌道路安福路、乌鲁木齐中路采用了这种以路为主干不断以树枝状渗透的更新方式,菜场、公厕等服务设施改造一新,兼顾风貌特色和城市烟火气,街区的毛细血管逐步疏通,公共生活被不断激发,武康路—安福路街区已成为上海当下最火的CityWalk街区。

3.3.2 区域保护更新

愚园路历史文化风貌区中的武夷路,名气虽不及愚园路响亮,但也是重要的风貌保护道路。2017年,长宁区以“静雅武夷”为定位,结合武夷路风貌保护和提升,启动武夷路城市更新。规划团队对以武夷路为核心的47 hm²用地范围进行城市更新整体研究,梳理出飞乐厂地块、美加乐菜场地块(即现武夷MIX320项目)、武夷路333号地块、仪电地块等有潜力的更新项目,并提出加强武夷路两侧建筑界面、慢行空间和绿化景观的协调统一,打造精品、精细的风貌特色要求。

长宁区政府牵头相关部门和街道,社区规划师和设计团队,市属、区属国企,港资企业和民营企业等,共同开展各类城市更新工作。目前,武夷路城市更新中的民生项目,如武夷菜场、武夷路文化会客厅、口袋广场、武夷路两侧公共通道被梳理打通,沿线精品小区工程及综合性商办更新项目MIX320、WYSH翡悦里等陆续完成,武夷路街区已成为兼具潮流和烟火,融合工作和生活的活力街区(见图10)。

无论是小规模、针灸式的微更新还是区域保护更新,街区式更新能为风貌区内的住区更新提供更大的统筹空间和腾挪空间,有利于平衡及协调商业和居住、企业和个人、游客和居民、公共利益和私人利益等方面的矛盾和冲突,在积极保护中实现有机更新。

4 城市精细化管理视角的街区一体化更新经验总结

有序、有机的街区一体化更新包含墙内和墙外一体化、设计和实施一体化、管理和服务一体化等丰富的内容。一方面,一体化更新是上海城市精细化管理的重要内涵和工作抓手;另一方面,复杂、多元的一体化更新也促进了城市精细化管理水平的不断提升。对上海街区一体化更新的实践经验总结为以下4方面。

4.1 精准锚定工作对象

精细化管理是在更小范围内进行针对性施策。目前,上海的“15分钟社区生活圈”规划及部分区域层面的更新研究,都是在较大空间范围内对更新地块的功能、容量、配套等方面进行综合性、系统性研究。这些中观层面的更新规划传导到具体的更新项目和实施建设层面,还要做大量深化细化设计及协调管理工作。因此,将存在较大更新项目或者微更新项目较集中的街区划定为一体化更新街区,有助于精准聚焦街区中的空间、要素和人群,制定更适合街区特色、有利于街区发展的更新方案。

4.2 综合平衡“百家”需求

精细化管理需要更全面的需求调研。俗话说“百人百心”,每个居民、每个街区主体都有自己的诉求和想法。街区中常见的争论是公有和私有、个人和群体的问题,比如需要开放些还是封闭些,是多点绿化还是多点停车位,想要增加商业配套和活动空间但又不想有太多噪声。街区一体化更新中需要像凌云417街坊和漕溪片区一样,研究城市错综复杂的空间演变和现状问题,通过对“百家”需求的平衡和协调,以公共利益为优先,密密织补缝合碎片空间。

4.3 统筹组织更新力量

精细化管理需要智慧地整合资源、用好政策。政府各职能部门承担了街区更新中大量的公共性项目,比如电梯加装、小区大修、架空线入地、绿地建设和养护、店招店牌美化及各类公共设施的建设和更新。同时,更多的社会资源需要被挖掘,无论是像力波园区和上生新所项目在更新中为街区代建公共空间和公共设施,还是山北小区更新中借力各类社会单位为街道居委提供人、财、物的协助,都让精细化管理走向一条更广泛的社会参与和共治共享的道路。

4.4 构建协同更新机制

精细化管理需要建立能够激发动能的更新机制。武夷路片区的城市更新由长宁区虹桥、中山公园地区功能拓展办公室总牵头并搭建了与相关委办局、街道、沿线企业、设计团队的协同协商平台,在政策、设计、审批、施工等环节开展了大量的协调工作。同时,区政府还设立了城市更新专项资金及管理办法,对社会资金投入的长宁区城市更新项目予以补贴支持,激励社会资本参与城市更新。这些好的机制设计保障了武夷路片区诸多更新项目的并行推进。

然而,更新不是戛然而止的。伍江[10]在《城市有机更新简论》中谈到,“传统城市更新一旦规划实施,建设完成,其职责也就告一段落。然而,对于城市有机更新,高超的规划建设水平绝非构建一座伟大城市的唯一条件,建设完成后的日常管理和运行维护能力的高低才是检验一座城市是否真正伟大,以及能否将这种伟大延续下去的决定性因素”。因此,在主要更新项目完成后,还需要构建可持续的运营机制,不断动态适应新需求。在这方面,欧美城市的BID模式,即采用政府和社会合作方式来进行街区运营和管理,或可以进一步研究和借鉴④。

5 结语

简·雅各布斯在《美国大城市的死与生》中写道,“传统的有机元素,如城市街区、新旧建筑的共存、小尺度的地块划分、功能区的混合、必要的拥挤以及慢节奏的效率带来高品质的城市生活”。城市微更新无疑是一种接地气的、有机的更新方式,它能使城市更新更加关注日常、更加注重细节、更加富有关怀。但随着上海中心城区老旧程度日益加剧,存在问题越来越多,改善需求越来越急迫,零星微更新需要网络化、系统化和机制优化。街区一体化更新能充分体现精细化管理的理念和方法,更为细致地研究街区的特点和特征,有助于充分发挥“街区共同体”作用,以统筹性、精准性和网络化的设计和管理为高质量发展和高品质生活赋能。