社区生活圈视角下的上海大型居住社区社会融合特征研究

关键词社会融合;社区生活圈;保障性住房;大型居住社区;社区发现

文章编号 1673-8985(2024)05-0019-07 中图分类号 TU984 文献标志码 A

DOI 10.11982/j.supr.20240504

0 引言

自20世纪90年代住建部提出完善住房保障体系的指导意见,全国的保障房建设得到了快速发展[1]。在1995—2002年间与2010年后,许多城市选择“大型居住社区”的方式在近远郊集中建设保障性住房。所谓的大型居住社区(以下简称“大居”),是指依据国家政策文件,由地方政府主导建设,占地面积和总建筑面积达到一定规模(建筑面积一般超过100万m²)的居住社区。这类住区主要由动迁安置房、经济适用房、廉租房等多种类型的保障房构成,集中吸纳了一定数量的城镇中低收入群体[2-3]。

大居在解决城镇居民住房问题的同时,也造成了中低收入群体的空间聚集[4],并形成多方面的社会排斥,包括选址偏远导致就业和消费活动的排斥、配套设施不完善导致公共服务的排斥、缺乏归属感导致社区生活的排斥等[5]。有学者认为,大居的建设可能加剧了贫困居民的空间隔离与极化,阻碍了社会阶层的流动[6-8],居住分异正逐步走向社会隔离[9]。

针对大居建设带来的社会问题,规划学者提出了“大杂居、小聚居”的建议,希望通过住房混合来实现社会融合①。这一建议的依据是“群体间接触理论”(intergroup contact theory),该理论认为不同社会群体之间频繁、积极的互动有助于提升其社会资本,并在群体之间培养更广泛的信任、身份认同与社会团结[10],而产生互动的关键是群体间的“接触机会”。研究发现,低收入居民的朋友关系与交往活动更多地根植于居住地[11];在居住混合度高的地区,低收入居民更有机会进入资源丰富的社会网络,并从中获得回报,实现跨阶层发展[12]。换句话说,生活在社会多样化环境中的居民更有机会获得群体间接触的机会[13],空间融合对社会融合有重要的促进作用。

社会融合研究大多依赖人口普查数据,其分析单元也多以行政单元为主[14]。但行政单元边界与居民实际日常活动范围之间存在较大差异[15-16],用行政边界来分析不同居民群体的接触机会和社会融合程度会产生严重误差。同理,大居基地边界(规划用地边界)也存在类似的问题。本文提出,围绕居住地、根据居民日常活动(基于LBS数据)识别出的“社区生活圈”是测度大居社会融合度更为合适的空间单元。因为社区生活圈不仅是居民获取各类服务的场所,也是居民之间交往互动的集中区域。生活圈内一定程度的住房混合和公共服务设施共享为大居居民创造了接触机会,有利于他们拓展其社会网络并积累社会资本。对于中低收入人群高度聚集的大型居住社区更是如此,居民在活动空间(社区生活圈)的接触能够促进融合[17]:若大居居民的日常活动集聚在基地内部,即大居生活圈边界与大居基地边界高度重合,则说明中低收入居民与高收入群体的接触机会有限,社会融合难度大;反之,若大居居民日常活动能够突破基地边界,与外部高收入居民产生更多接触,则大居更有可能与周边地区实现社会融合——这就是本文通过大居生活圈边界与基地边界的重合情况来判断大居社会融合程度的基本原理。

本文以上海市目前建成的23个大居基地为研究对象,以基于居民日常活动识别出的社区生活圈作为分析单元,重点关注以下两个问题:一是大居居民与基地周边居民之间的社会融合程度如何,大居基地是否成为社交孤岛;二是大居的保障房居民在其社区生活圈内部与其他类型居民的社会融合程度如何,以及这种融合是否受到住房布局、公共设施建设等空间要素的影响。为解答以上问题,本文先从大居的基地边界和识别生活圈边界的重合关系入手,探讨大居基地在多大程度上融入周边地区。接着从住房类型与居民活动网络两个层面,讨论大居生活圈内部不同类型居民的融合情况。最终识别出促进大居社会融合的节点空间,从而为上海市保障房社区的建设、更新与治理提供科学依据。

1 上海大居发展历程

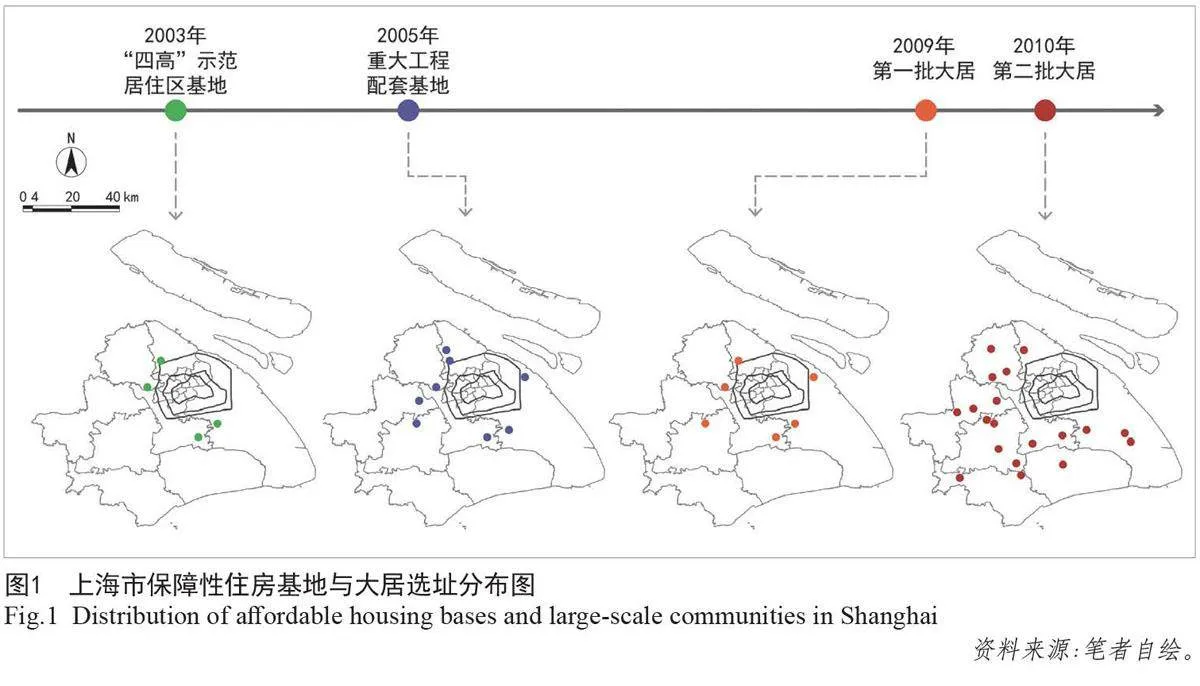

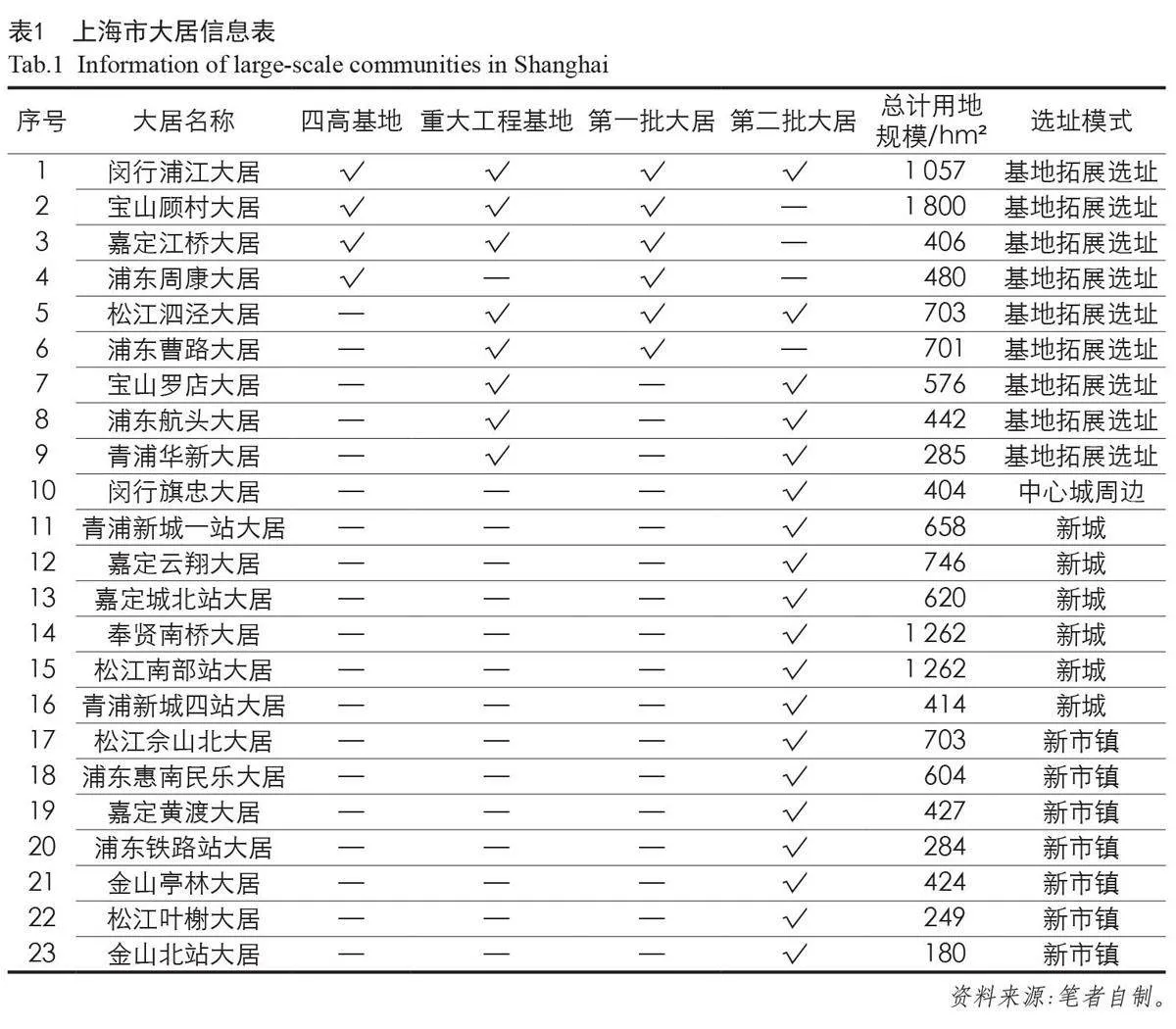

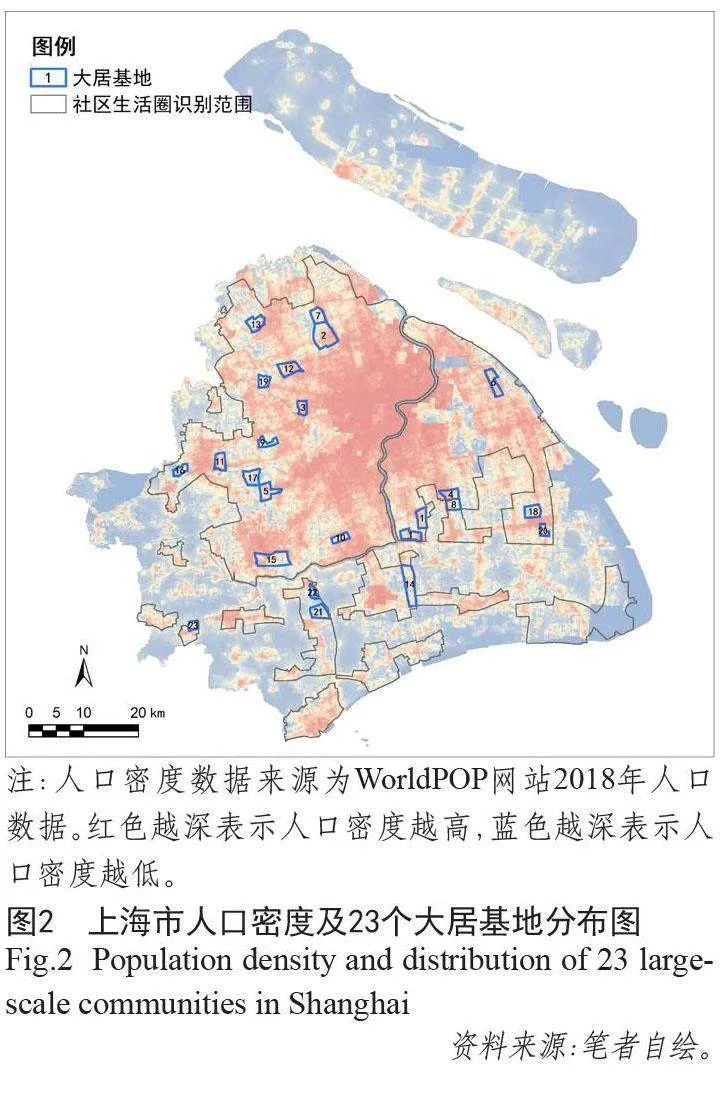

上海市的大居建设经历了4个阶段:2004年上海结合旧城改造与市政动迁工程,启动了“四高”②示范保障房居住区基地的建设;2005年推出重大工程配套基地;2009年与2010年先后两次编制并实施大型居住社区规划(见图1),初步建立了廉租房、经济适用房、公共租赁房、动迁安置房“四位一体”的保障性住房体系[18]。后两次的大居规划选址在充分利用原有保障房基地的同时,也为上海2006年提出的“1966”城镇体系的建设提供了支撑:大居带动了新城、新市镇的建设,但大居选址也从近郊逐渐向远郊拓展(见图2,表1)。从住房类型看,前两个阶段的大居建设(“四高”示范区和重大工程配套基地)主要以保障性住房为主;在后两个阶段,市、区政府意识到中低收入居民集聚的问题,将少量保障房用地调整为商品房用地——住房混合策略有利于增加保障性住房居民与其他类型居民的接触机会,为大居的社会融合提供了条件。

2 社会融合的分析单元:大居生活圈

鉴于街道镇的行政边界和大居基地边界均与居民实际的日常活动范围存在明显偏差,本文基于“群体间接触理论”(融合主要发生于群体间频繁、积极的社会互动),认为围绕居住地展开、基于居民日常活动轨迹的社区生活圈才是测度社会融合的合适单元。根据这一思路,本文采用大样本的手机位置服务数据(LBS)和社区发现算法(Infomap),对全市社区生活圈进行识别和划分③,并将23个大居基地和周边人口密集区(约3 100 km²)划定为研究范围(见图2)。

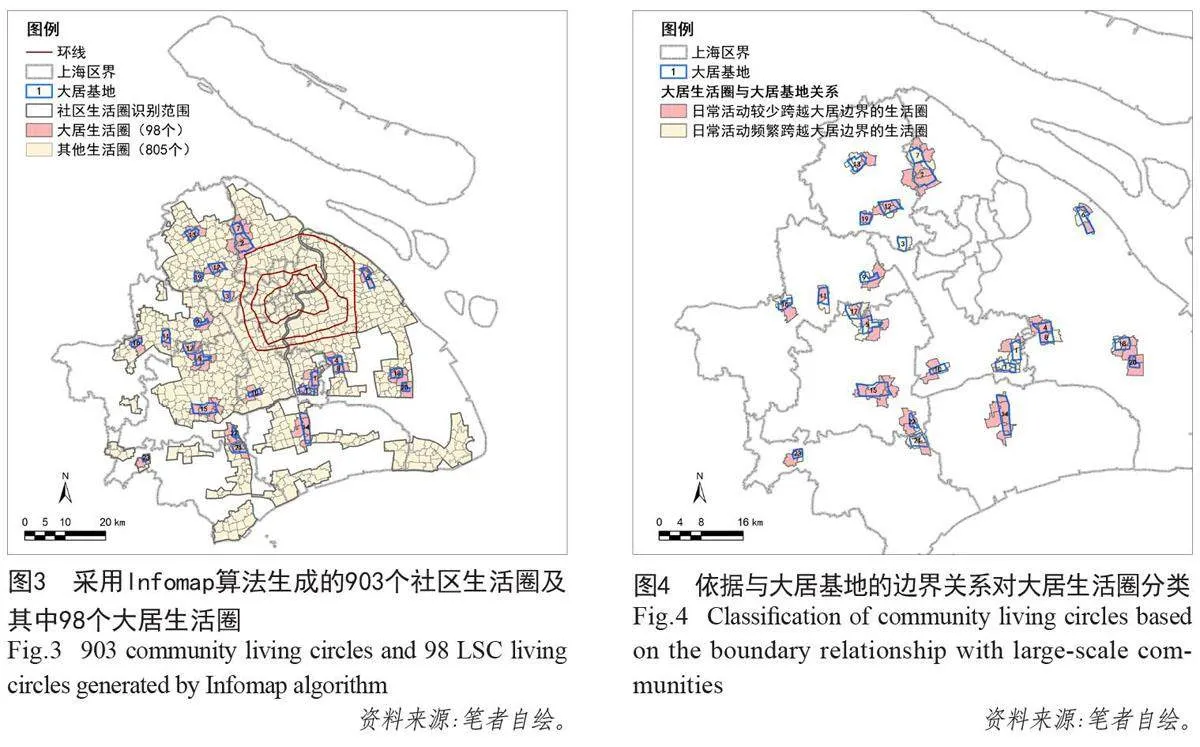

对“大居生活圈”(大居基地内被识别出的社区生活圈)的识别过程如下:首先,对研究范围内的道路、河流中心线进行整理,形成共计29 778个地块单元,其平均规模为10 hm²。其次,筛选研究范围内常住人口在2018年5月14至18日期间的手机LBS日常出行轨迹数据(不含通勤出行)④,并将同一居民每日在不同地块单元间的出行轨迹作为地块间的互动联系。最后,采用复杂网络分析中的Infomap算法计算地块间的联系强度,聚类生成共903个社区生活圈⑤,平均规模为3.43 km²,其中涉及大居基地98个,即“大居生活圈”(见图3)。LBS数据显示,大居生活圈居民在圈内的活动量占其全部活动量的64.5%,而这一比例在街道镇单元内为62.5%,在大居基地单元内为58.9%。考虑到3种单元的规模差异,这从侧面验证了以社区生活圈单元作为大居社会融合分析单元的合理性⑥。

以大居生活圈为单元,本文从两个层面讨论大居的社会融合:一是大居基地与周边地区的融合情况,关注大居基地边界与识别出的大居生活圈边界之间的重合程度,根据大居生活圈中所含基地内、外面积比例进行分类,并提出影响边界重合度的空间与政策因素;二是大居生活圈内保障性住房居民与其他居民融合情况:住房类型的混合是社会融合的基础(静态因素),而公共空间与服务设施提供的交往机会则是社会融合的触媒(动态因素)。

3 大居生活圈与基地周边的社会融合情况

对于大居与周边地区的融合情况,注重关心生活圈边界与大居基地边界的重合程度:大居生活圈边界超出大居基地越多,说明居民跨基地的日常活动越频繁,基地内中低收入居民与周边新城新市镇中的商品房、村居中居民、村民的接触可能性越高,实现社会融合的机会也就越高;反之,若大居生活圈边界与大居基地边界高度重合,意味着居民受制于大居规划和建设的物理边界,更有可能处于“交往孤岛”的状态。本文以70%和30%的面积占比为划分依据,对98个大居生活圈进行分类:大居生活圈不足30%或超过70%的面积位于大居基地内的,认为该生活圈的日常活动以大居基地外或大居基地内为主,即未与基地周边产生充分的社会融合;面积占比在30%到70%之间的,认为该生活圈的日常活动处于频繁的跨界状态(见图4)。

第一类:日常活动较少跨越大居边界的生活圈。这一类生活圈边界与规划的大居边界重合度较高,由高等级道路与河流构成,对居民活动具有明显的分隔作用。具体来看,黄渡大居识别出1个完整的大居生活圈,生活圈边界与大居边界几近重合,北侧为铁路线、东侧与南侧为高速公路、西侧为盐铁塘(河流);奉贤南桥大居识别出的几个生活圈虽同属于奉贤新城,但大居西侧金汇港的分隔作用显著,以大居建设带动新城发展的规划愿景难以实现。

第二类:日常活动频繁跨越大居边界的生活圈。这种跨越首先与行政区划有关,例如罗店大居与其西侧同为宝山区的村庄共同构成了一个大居生活圈,LBS数据显示大居居民与周边同一行政区的村庄居民之间存在明显的活动交集。另外,产城融合等规划政策对区域融合也起到了推动作用,例如作为第一批保障性住房基地的嘉定江桥大居,承接了大量中心城区的动迁人口。为避免社会隔离的产生,江桥大居所在的江桥镇在其总体规划⑦中确立了产城融合的发展导向,将大居作为虹桥商务区的配套居住片区,并逐步完善配套设施建设,这一导向在两个片区居民活动的融合状态中得到反映。

通过比较大居生活圈边界与大居基地边界的重合度,发现尽管这些位于城市近远郊的大居接收了大量住房拥挤的中低收入居民和市政动迁人口,但它们并没有因为导入人口的特殊性而形成完全封闭的交往孤岛,不少大居与周边地块产生了一定的联系,呈现出社会融合的倾向,其中高等级道路、主要河流等物理边界和行政区划、规划导向等政策因素均会对大居隔离或融合产生影响。

4 大居生活圈内部的社会融合情况

大居生活圈内的居民不仅包括大居基地导入的保障性住房居民,也包括在新城新市镇购买商品房的居民和郊区原有村民。以下从静态、动态两个维度展开分析大居居民的社会融合情况,其中静态融合指大居生活圈中住房类型的混合,动态融合指居民在日常活动中的相遇概率。

4.1 基于住房类型的社会身份混合(静态融合)

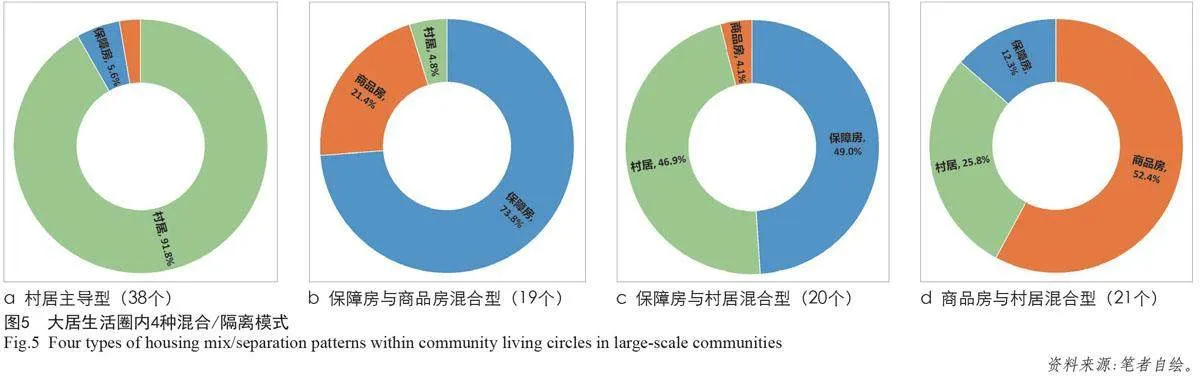

住房在很大程度上代表居民的社会身份,住房类型的混合是居民在居住地产生融合的基础条件[20],生活圈内的住房类型越多、混合程度越高,不同类型居民产生接触、发生融合的可能性就越大。大居生活圈内保障性住房与其他类型住房的混合程度,能够反映出保障性住房居民与其他人群社会融合的潜力。按照住房类型(包括已建保障房⑧、已建商品房和村居)对大居生活圈内的居住地块进行识别⑨,并根据3种住房所占比例对98个大居生活圈进行聚类分析,发现大居生活圈现阶段存在4种混合类型,村居主导型、保障房与商品房混合型、保障房与村居混合型、商品房与村居混合型,分别占到大居生活圈总量的39%、19%、20%、22%(见图5)。

整体来看,大居生活圈的住房混合程度不一:以村居为主的大居生活圈中,村居平均占比高达91.8%;在保障房与商品房混合的大居生活圈中,保障房平均占比达73.8%(商品房主要是后期通过控规调整、补充建设的配套商品房);在保障房与村居混合的大居生活圈中,两种类型住房比例相当(分别为49.0%和46.9%);在商品房与村居混合的大居生活圈中,保障房、商品房和村居的比例为12.3%,52.4%和25.8%,混合度最高。

4.2 基于活动网络的居民交往机会(动态融合)

住房混合情况显示了大居生活圈社会融合的潜力,但要评估不同类型居民在日常活动中是否产生真实的接触与交往,还需要借助LBS数据对居民的实际活动轨迹进行分析。将生活圈中的地块视为网络节点,基于LBS数据构建98个大居生活圈内部及与周边地区(3 km以内)居民的有向活动网络(由居住地指向活动地),对比4类大居生活圈活动网络的差异。

4.2.1 居民活动网络结构

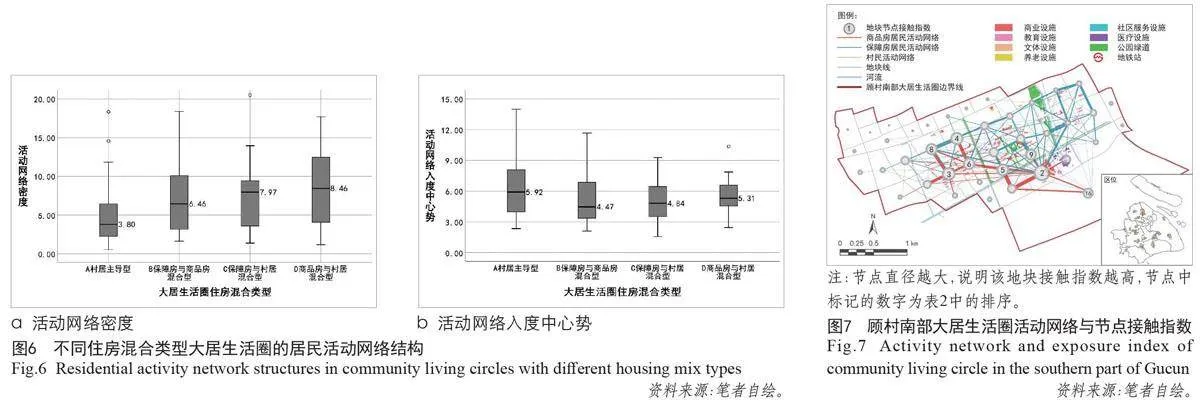

本文利用UCINET的网络分析功能对大居生活圈内居民活动轨迹的网络结构进行测算[21]。其中,“网络密度”反映生活圈内居民外出活动的频率,“入度中心势”反映居民活动在空间上的集中程度,2个指标的含义与计算方式如下:

“网络密度”(network density)是指网络中各节点之间相互联络的程度,计算方法为实际存在的联络线条数除以理论上最多可能产生的联络线条数,网络密度值越大说明该生活圈居民外出活动频率越高、活动网络越紧密。

“入度中心势”(degree centrality)是指网络节点入度的均匀程度,即网络在多大程度上围绕某个或某几个关键节点完成建构,计算方法为网络中各节点入度与最大节点入度之间差值的总和与理论上最大差值总和的比值,入度中心势越大说明居民活动越集中在某个或某几个地块节点。

经过计算,4种类型大居生活圈内居民活动网络的网络结构存在显著差异。受到常住人口数量的影响(皮尔森相关系数为0.284,Sig.=0.005),村居主导型网络密度最低,商品房与村居混合型网络密度最高(见图6a)。同时,村居主导型入度中心势最高,说明这一类型大居生活圈内的居民活动网络更偏向放射状,居民活动有更明显的聚集核心;保障房与商品房混合型则更偏向网状结构,融合发生的空间更有可能是街巷而非大型设施点(见图6b)。

4.2.2 促进融合的节点类型

为了探究保障房居民与其他类型居民发生接触机会的空间或设施,本文采用接触指数(Exposure Index)[22]这一指标来描述保障性住房居民在公共空间或设施中与其他群体接触的情况。计算方法为前往各地块活动的保障性住房居民与其他居民数量的乘积与两者之和的比值。接触指数越高,说明前往该地块发生活动的居民数量越多,且保障性住房居民接触到其他群体的可能性越高。

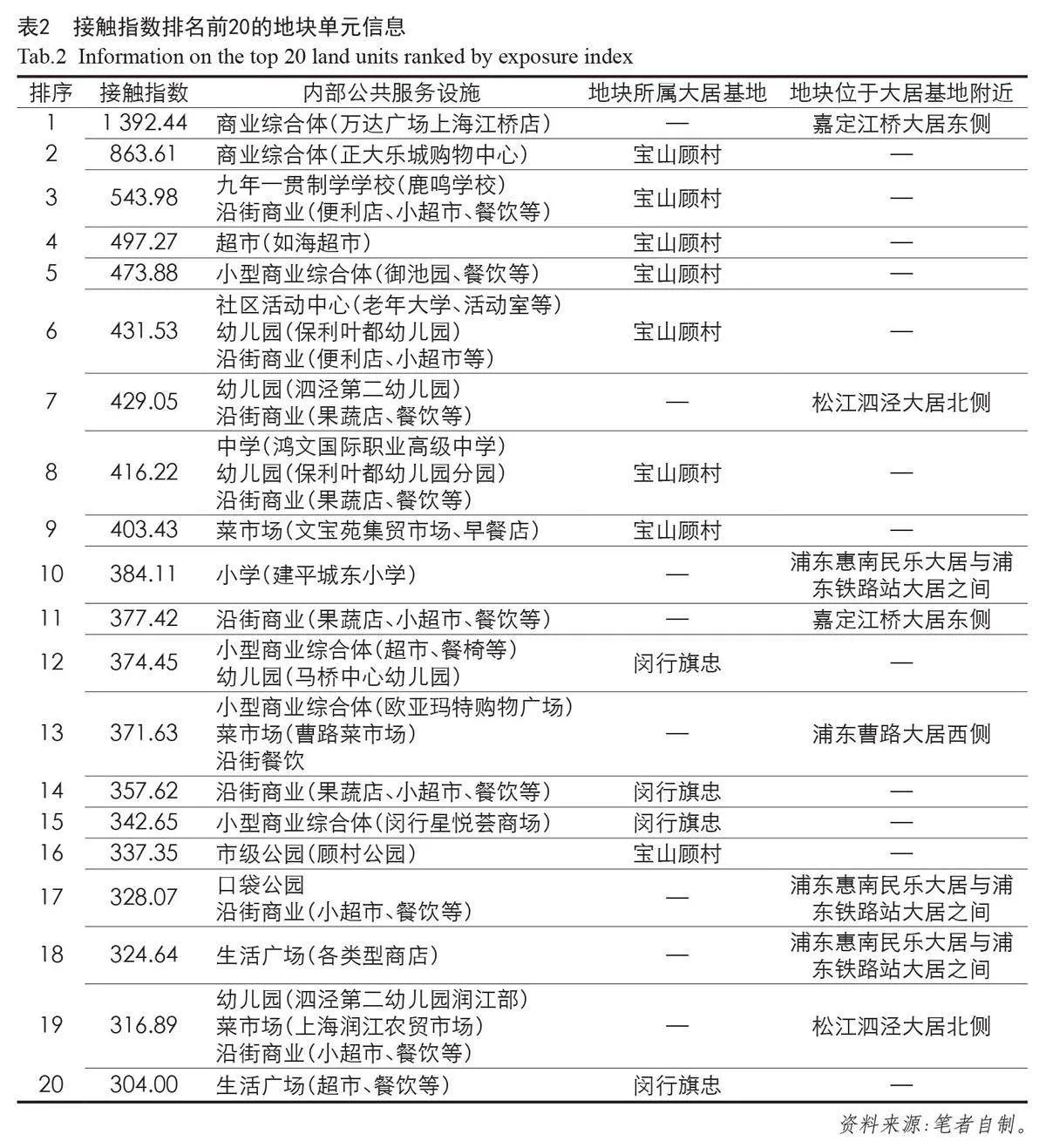

在98个大居生活圈所有地块单元中,接触指数排名前20的地块单元(见表2)分属于6个大居生活圈,其中2个位于大居基地内部(宝山顾村大居与闵行旗忠大居),4个位于大居基地附近,说明大居内的保障房居民仍需向外寻求融合机会。在设施对社会融合的促进效果中,商业设施起到关键作用,商业综合体、超市、菜场、沿街商业是对不同类型社区居民真正有吸引力的交往场所。此外,中小学、幼儿园这类地区级、社区级的教育设施,也为来自周边不同类型社区的学生家长提供了建立联系的机会。

以宝山顾村大居南部的这一生活圈为例(见图7),其内居住人群主要包括为大居建设储备用地动迁的本地农民、“四高”示范保障房居住区建设时由中心城迁居至此的动迁市民,以及通过规划调整引入的商品房居民。依据地块节点接触指数,这一大居生活圈在保障房和商品房邻接的多个地块形成了较高程度的社会融合。在最初的大居规划设计中,这一生活圈内的所有用地性质均为保障房社区用地,仅能用于保障性住房和社区公用服务配套设施的建设。2007年,这一生活圈内的用地进行了两次控规调整,将陆翔路西侧部分保障房社区用地调整为商品房建设用地和商业商务用地(绿地正大缤纷城)。商品房的建设丰富了本地居住人群类型,带动周边商业的入驻与发展,形成了以菊太路、菊联路为主的商业街区,为保障房居民与其他居民的接触交往提供了可能性。绿地正大缤纷城是本生活圈内接触指数最高的地块,同时也是98个大居生活圈中排名第二高的地块,它作为宝山顾村大居内的首个商业商务综合体,弥补了顾村大居在中高端消费领域的不足,成为本地对不同社区居民最具吸引力的交往场所。陆翔路东侧地块是本地建设最早的一批保障房社区,缺少沿街商业与大型服务设施作为吸引点,接触指数均处于较低水平,社会融合程度较低。

5 结论

自20世纪90年代开始实施保障房建设计划以来,规模超大、位置偏远、中低收入人口高度聚居的大型居住社区在中国各大城市中快速建设,在部分缓解了住房问题的同时,也造成了中低收入居民的空间分异与社会隔离。本文基于“群体间接触理论”,以聚集居民日常活动的社区生活圈为单元,衡量大居生活圈中保障性住房居民的社会融合程度,并识别出促进社会融合的重要空间节点,以期为上海大型保障房社区下一阶段的建设与更新提供对策建议。

研究表明,上海23个大居基地可以识别出98个大居生活圈,通过对比大居基地边界与大居生活圈边界,发现多数大居基地与周边社区已发生了不同程度的融合,保障性住房的集中建设并没有形成完全封闭的孤岛,在高等级道路、河流对居民活动造成的分隔作用之外,区级行政管辖力量与产城融合规划导向在促进地区融合上发挥着重要作用。在静态融合方面,通过对大居生活圈内住房类型的混合程度进行分析,发现现阶段存在4种住房混合模式:村居主导型、保障房与商品房混合型、保障房与村居混合型、商品房与村居混合型。后期大居的建设在以保障房为主的基地中增加了商品房的数量,这为中低收入居民与中高收入居民之间的社会融合提供了可能。在动态融合方面,通过LBS数据构建大居生活圈内居民活动网络,本文发现不同类型居民在日常活动中确实存在接触机会。数据表明,社会融合往往发生在保障房与商品房相邻之处,其中商业和教育设施起到了重要的触媒作用。在未来大居的建设过程中,需要进一步优化不同类型的住房布局,并根据居民活动规律布置商业与教育设施。

本文的贡献在于提出将基于手机LBS日常出行轨迹数据识别出的社区生活圈作为社会融合测度的基本单元,更贴合居民日常活动发生的实际范围;基于住房类型对生活圈中的人群进行分类,解决了由于依赖人口普查数据仅能在大尺度行政单元内开展社会融合研究的关键技术难点;将社会网络分析方法应用在居民活动网络的分析中,在住房类型混合的基础上测算居民在日常活动中的融合情况,更加精准地测度社会融合的程度。本文也存在以下不足:以住房类型对地块单元进行分类,无法区分保障房上市交易后居民身份的变化(保障房居民被购房的商品房居民所替代);将同一地块发生的居民日常活动视为社会接触的潜力,并以此判定的社会融合指标仍属于理想模型。