武乡不再沉睡

“我们要自信。”

10月中旬,在重庆参加完一次文旅发展的培训,弓俊艳写了一份心得。跟南风窗记者见面,她便打印出来递给我。心得中,她把“自信”写在了第一条。

弓俊艳是武乡文旅局局长,她深知,地处太行深处,武乡要搞文旅,短板很多,不能回避。以前,大家都不自信,说起旅游的最高荣誉,心里先犯嘀咕,觉得“创不成”。

但现在,说起“红色旅游融合发展示范县”的创建,弓俊艳这样的武乡人干劲满满:要让文旅成为这个革命老区转型的强大动力和重要支撑,到2030年要接待游客300万人次。

对于武乡县来说,文旅融合,是工作的理念,也是工作的方法,同时也是最终目标—让更多人吃上旅游饭,这是“融合”二字的真意。

旅游的核心是人、是流量。过去武乡相对封闭和偏僻,交通闭塞。但现在,巍巍太行起风了。一组贯通整个山西11市的“一号旅游公路”彻底贯通,城市与农村、驿站与景区以及山野河涵,全部贯穿起来了。

道路开辟出新的风景,也带来了新的故事。

没有围墙的历史博物馆

说到历史,武乡人自感一种浩气:“抗战期间,我们县14万人,有9万多都参加抗日去了。”

当地人对这段英雄往事颇为自豪。1937年到1942年,八路军总部先后五次进驻武乡,共在9 个村庄驻扎了536天。朱德、彭德怀、左权等八路军首长,亦曾在此部署指挥抗战。

抗战英雄们的事迹感召着武乡人,他们组成民兵,配合八路军、游击队,与日寇进行了大小战斗数千次。其中大名鼎鼎的民兵,“地雷大王”王来法,两年间自制各式地雷,毙敌123人,如今武乡人还给他建起一座纪念馆。

在下北漳村,一名解说员告诉我,那一段历史里,武乡可谓是文武双全,这个偏远的小县城不仅将帅云集,还很有文艺范儿。比如,下北漳村的前方鲁迅艺术学校,彼时一大批文化艺术界名人汇集于此,形成了一个抗战的文化中心,他们一手拿枪,一手拿笔,既上阵杀敌,也写文章办报刊,绘制木刻版画等。

“群峰壁立太行头,天险黄河一望收”,沟壑纵横的地理特征,让武乡易守难攻。这种战争的优势,其实也是发展的劣势。过去,偏远的武乡是个农业县,务农人口众多,但受自然条件限制,作物基本以种植玉米为主,一年一季,看天吃饭,农民收入微薄。当然,这里充足的日照以及弱碱性的红土,也留下了一种独有的优势——小米种植,但在过去,小米产量受限,农民们也卖不出价格,大多留给自用。武乡县项目推进中心主任李月云告诉我,过去,武乡人大多外出打工。

鲁迅艺术学校下北漳旧址的讲解员史肖楠告诉我,过去,八路军们住在村民家里,留下了各种物件,也留下了传奇的故事。而村民们也耳濡目染,不仅参与爱国救亡的战争,也学会了木刻版画等手艺和艺术创作。

对村民们来说,这些可能习以为常,但没人想过,这背后的历史文化纽带意味着什么,有什么故事可讲。

而在政府视角里,武乡想要破局,手里有一张最好的牌——红色文化资源。毕竟,武乡遍布红色遗产,红色革命纪念地多达950处,列入《山西省革命文物名录》的红色遗址多达422处,号称“没有围墙的八路军历史博物馆”。

太行干部学院特聘教授郝雪廷说,这些都是太行精神的生动写照,每个现场教学点,背后都是一段沉甸甸的历史和感人肺腑的故事。

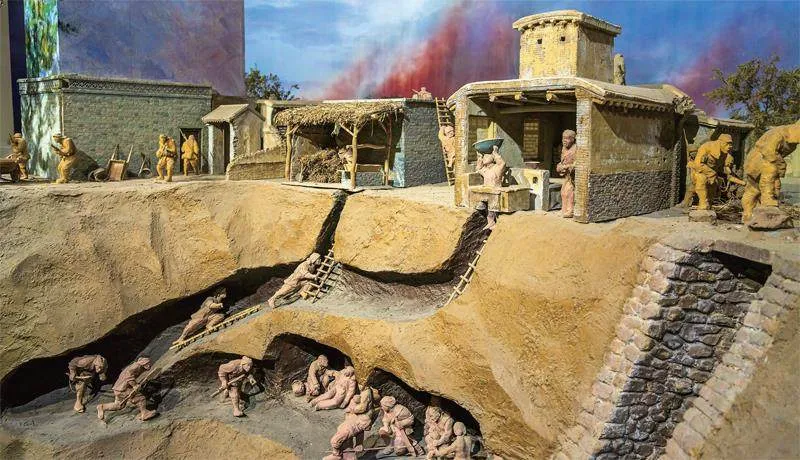

活化资源

事实上,早在上世纪80年代末,武乡就建成了八路军太行纪念馆,并对外开放。2005年又完成了一次扩建改陈,通过重塑英烈遗像,模拟当年情景制作平型关大捷、黄崖洞兵工厂等场景,展示了1000多件珍贵文物和780多幅历史图片资料,全国各地的游客纷至沓来。

不过,站在旅游产业的角度,这样的“景点”有些孤立,游客来了,直奔纪念馆和几个知名遗址,然后离开。怎么把人留下来,成了武乡文旅人最头疼的问题。

武乡遍布红色遗产,红色革命纪念地多达950处,列入《山西省革命文物名录》的红色遗址多达422处,号称“没有围墙的八路军历史博物馆”。

2011年至今,武乡连续举办八路军文化旅游节,拓展了武乡八路军文化园、游击战体验园、大型实景剧,还开展了太行山名优产品展示交易会、红色文学作品展、红色藏品展等仪式活动,核心思路就是:品牌化、产业化。

在过去几年,武乡第三产业的投资额度,远远超出了第一产业和第二产业,大力建设基础设施、大力引进技术、大力改造景区,试图让这些沉睡的历史文化和资源活起来。

为了更贴近年轻人,武乡引入新业态,通过把革命遗址、声像图文与仿真场景有机结合起来,加大了数字化技术的推广和改造。

今年10月25日开馆的八路军文化数字体验馆,就是一个鲜活的例证。这是一个主打沉浸式体验和互动游览的体验馆,步入馆内,巍巍太行和抗战群英一并映入眼帘。在一面照片墙上, AI技术活化的昔日抗战英雄,不仅拥有了色彩,还能鲜活地动起来。三维地图徐徐展开了他们战斗的经过,游客仿若置身于当年的作战指挥室。此外,地雷战、地道战、麻雀战,也可以进行交互探索。游客还能化身数字人,与当年的新闻记者、记账员、卫生员等进行互动。

人工智能的加持下,这座体验馆变成了一座可以持续“生长”的馆。据该馆策展人叶健透露,过去四个月,投喂的数据量从1000万字增长到3000万字。如果持续投喂史料、回忆录等数据给它,这种互动还能变得更加智能。

此外,武乡还在2021年推出了中国首部红色行浸式情景剧《太行山上》,并于下关村太行龙湖畔上演。该剧融合山水实景、多媒体技术以及高科技立体舞台装置,展示了八百里太行山层峦叠嶂的胜景,以及抗战英雄们跌宕起伏的史诗。

据弓俊艳透露,未来,武乡还将持续加大VR(虚拟现实)、AR(增强现实)、MR(混合现实)、裸眼3D、全息投影等现代技术,对八路军总部王家峪旧址,以及砖壁旧址等革命遗址进行信息化、数字化和智慧化的改造。

在吸引年轻人这一点上,武乡现在可谓是铆足了劲。但现实的问题也在于,过去很长一段时间,武乡的知名度还是大不如延安、井冈山等红色旅游胜地。原因也简单,交通不便,配套设施滞后且不完善,武乡的旅游模式较为单一,比较依赖一些机关单位、学校等组织的“研学”。除了一年一届的旅游节、国庆等,散客和团队游客也较少主动将目光投诸这里。

武乡红色文化要活,还需要“人”,更多的“人”。

打通任督二脉

李月云记得,2022年的元旦,全县人都沸腾了。这一天,武乡58 条城乡公交正式宣布免费,男女老少,纷纷排起了长队,竞相体验不花钱的公交。

武乡地势狭长崎岖,往来不便。对于旅游发展来说,人口流动性低是极其严重的障碍。由于地理位置的原因,武乡丰富的红色旅游资源,难以连成线、组成面,资源的利用率较低。资源闲置,无法充分发挥经济效益、带动经济发展。

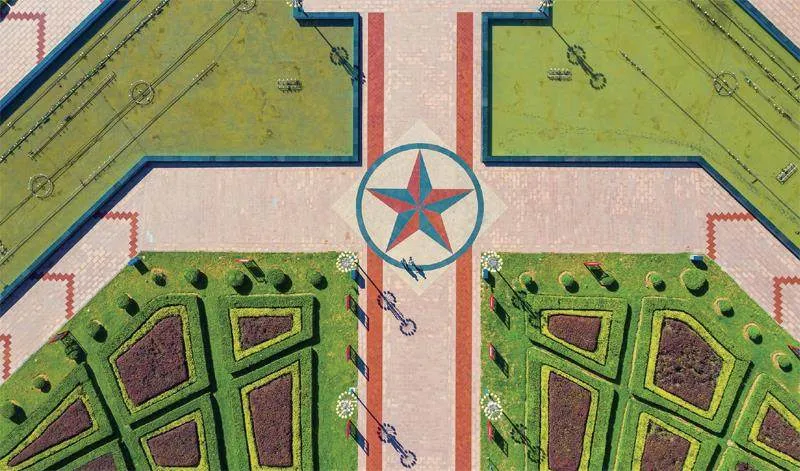

武乡政府要做的,就是打通交通这个任督二脉。其中,贯穿全县的“四好农村路”,总投资9. 1亿元——其中有4. 2亿元是用于旅游路的建设。“四好农村路”一共120 条,13个客运站,总共134个项目,已全部建设完成。

道路建成,公交也宣布全民免费,县政府每年财政补贴几百万元,鼓励农民进城、市民下乡。“这个事虽小,意义却很大。”城乡融合发展只有让人口流动起来,才能带动各种要素流通,进而有效激发活力。

除了一年一届的旅游节、国庆等,散客和团队游客也较少主动将目光投诸这里。武乡红色文化要活,还需要“人”,更多的“人”。

而“太行一号旅游公路”,则有望带来更大的人流、更强劲的活力。2018年,山西省委、省政府发出动员令,要锻造三大旅游板块,建设三条一号旅游公路(长城、黄河、太行),共1.3万公里,总投资近千亿元,试图在7年里构筑一个“城景通、景景通、城乡通”的旅游公路网,以打造国际知名文化旅游目的地。终于,这一浩瀚工程在今年10月完成了,三条旅游公路全部贯通。其中,武乡段正是“太行一号公路”的其中一段,将城市与农村、驿站与景区等全部贯穿起来,八路军太行纪念馆、八路军总部砖壁旧址、八路军总部王家峪旧址、前方鲁迅艺术学校下北漳旧址等重点景区、旅游村,也完成了交通上的整合,实现了一条路线游玩到底。

下北漳村的村民告诉我,过去,进县城是一条水泥路,要颠簸近一个小时才能到;现在,彩色的沥青路面宽阔整洁,加之免费的公交,往返有如家常便饭。

更重要的是,这座沉睡的山村也得以唤醒。该村的“前方鲁艺旧址”已被列为省级文物保护单位,破败的砖瓦院墙焕然一新,白墙黛瓦,干净整洁。得益于旅游公路,游客纷至沓来,据了解,该村每年接待游客近10万人次,村民们开起了农家乐,卖起了农副产品和手工艺品。

下北漳村成了整个武乡乡村革新的缩影。武乡投资了700万元,分批打造乡村旅游重点村项目,如左会村的农耕文化小镇、会同村的康养度假小镇、李峪村的魔术文化村等特色旅游城镇、旅游名村,还扶持了50个“农家乐”开展标准化建设,梅杏赏花节、梨花节、播种节、梅杏采摘节、小米开镰节等旅游节事也变得多姿多彩。

硝烟早已逝去,曾经沉睡的革命老区,摆脱了“山穷水远路闭塞”的桎梏,焕发出新的活力。

但对于武乡人来说,文旅融合的课题远没有结束,我采访了武乡县政府各部门工作人员,他们对于怎么融合有着不同的思考,也有不同的困惑和探索。但在他们看来,融合的目的,始终只有一个,让更多人吃上旅游饭。只不过,抛下“泥饭碗”,端起“金饭碗”,还有很长的路要走。

在弓俊艳的心得体会中,“久久为功”,是她写下的另一个重要宣言。