《风流一代》,贾樟柯22年的千言万语

贾樟柯工作室的门口摆着一张他年轻时的照片。他站在一个卫生间里,穿一件黑色大衣,双手插兜,头微微抬起,漫不经心地看向镜头,年轻,好看,独立,有态度。

迈入工作室,我见到的中年贾樟柯。他穿黑色西装,牛仔裤,比想象中瘦;戴一副墨镜,眼神隐藏在墨色的镜片后面,令人难以看清。

门内门外,差不多就是《风流一代》的时间跨度。

这是在《江湖儿女》6年之后,贾樟柯最新的一部剧情长片。5月,《风流一代》入围戛纳电影节主竞赛单元,11月22日,这部电影将在全国公映。

贾樟柯一直在对时代进行忠实的记录,并且持之以恒地关注着个体与时代之间的张力。经过“故乡三部曲”(《小武》《站台》《任逍遥》)之后,他将目光转向经济飞速发展时期的游民现象和底层群体(《世界》《三峡好人》《天注定》)。

从2015年开始,他对时代的描摹进入更宽广的阶段,《山河故人》《江湖儿女》《风流一代》都在更漫长的编年体中展开叙事。

然而对贾樟柯来说,《风流一代》更为特殊,因为它更私人,“贯穿影片的情感曲线是我的切身感受——这就是我所经历的——但我相信这也是中国人相通的情感”。

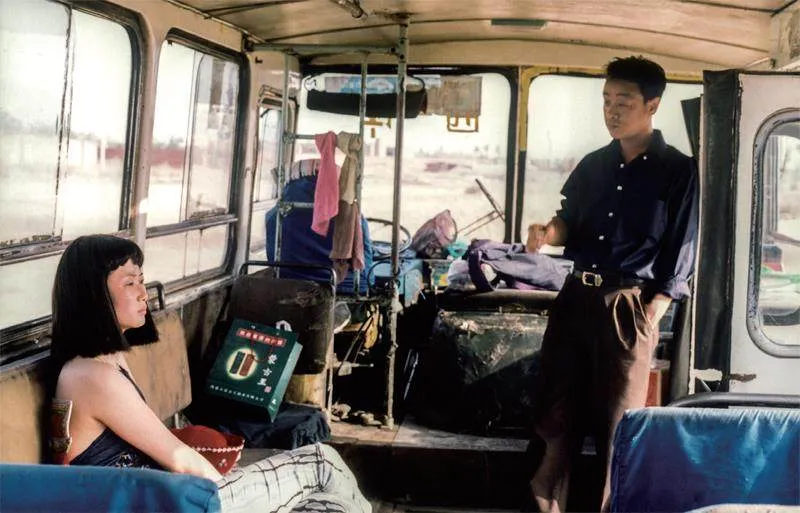

故事仍然在我们熟悉的女主角——赵涛饰演的巧巧身上展开。2002年的大同,巧巧的男友斌哥决定出门闯荡,随后,巧巧踏上寻找他的旅程,斌哥则在经济浪潮中沉浮。2022年,他们回到大同,在故乡重逢。

在叙事之外,这部电影要比贾樟柯过去的剧情片更为松散,它使用了大量过往素材,完成片段的蒙太奇组接,全景式地展现时代变迁中人们的娱乐和交往,同时聚焦于个体的迷茫与失落。

记者进入工作室后,他提出请求:我要抽一支小烟,你不介意吧?

抽雪茄,是贾樟柯一个广为人知的爱好。他用一把小小的火枪燃起雪茄,在墨镜与烟雾的双重隔阂下,这位以电影观察中国社会近30年的导演,似乎更显得复杂。

但可能背后那个的真相很简单。

贾樟柯说:“追根到底,这部电影讲述一个女性和一个男性,在20多年的时间里,怎样在巨大的时代浪潮面前生活。”

持数字摄影机的人

有一个著名的“电影眼睛”理论,来自苏联导演吉加·维尔托夫。他将摄影机从乏味的摄影棚里解放至城市的大街上,去“偶遇”凡常的生活,用新的视觉语言“阐释一个你所不认识的世界”。1993年,汾阳小子贾樟柯考上了北京电影学院的电影理论专业。这使得他有机会比较系统地了解电影史,“这样你今后的许多努力就不会白白地浪费”。1997年,他拍摄了自己的第一部剧情长片《小武》,一举成名。

在电影学院学习的理论知识,显然还在继续影响着贾樟柯。2001年,已经完成了两部长片作品的贾樟柯,感到有一点“不过瘾”媒介不断变化,但是在电影院里,我们才能聚众、共鸣、在一起。他想用一种更为即兴的办法,向制作可控的、工业化的标准电影发起反叛,再度复活早期电影里那种“像荒草一样”的生命力。

贾樟柯有一种很深的感觉:“一个时代要告别了。”他想,到了为那个必然逝去的时代做一次总结的时候。这次,他给这部影片起了新的名字:《风流一代》。

贾樟柯带上摄影机,记录当时一切新鲜的经历和感受。他和自己的电影伙伴、经常合作的演员,一起去到他们喜欢的城市,去“遭遇”变化,在有趣的空间里,即兴地做出反应、编写情节。他给这个项目起了最初的名字:《持数字摄影机的人》。

在他的预想中,这个项目可能会拍两三年,但拍着拍着,他发现自己停不下来了,“没有停止的理由”。

在拍摄其他影片的同时,他断断续续地继续着这项保存时代影像的工作。影像质料也在不断变化,35mm胶片、16mm胶片、佳能相机,“手边有什么都拿来去拍”。最初的项目名字不再成立,但是素材跟时间一样,积累了下来。

2020年疫情暴发的时候,贾樟柯还在安抚同事的情绪,“咱们就继续写剧本,两三个月之后,一切就都正常了”。他经历过非典,“春天暴发,到夏天就毫无征兆地结束了”。但过了半年多,贾樟柯觉得有点不对。

封闭的生活当时正在缓慢塑形,整个世界暂停至近乎静态。不过,科技发展丝毫没有停下脚步。“生物工程、人工智能、无人驾驶,以前人们谈论起这些东西,就像说起一部科幻电影,但是现在你看到,它们真的要来了。”

贾樟柯有一种很深的感觉:“一个时代要告别了。”他想,到了为那个必然逝去的时代做一次总结的时候。这次,他给这部影片起了新的名字:《风流一代》。

这是贾樟柯迄今为止最激进也最随性的一次影像尝试。他自由地在过去积累的庞大素材库里选择片段,用标志性的时代金曲,将一段又一段记忆黏合在一起。“我觉得这个电影很像当代艺术里的混合材料,通过片段之间的不同质感、曲线、力度,以其混杂性来强调美感。”

蒙太奇,一种将不同镜头组接在一起的理论,是电影的基石,也是贾樟柯观察和重述过去20余年时代变迁的方法,与此同时,它对观众而言构成一种游历和体验,随摄影机平滑地越过时间的表面,我们会抵达时代的核心:人在变迁的浪潮里,保持活下去的努力。这部电影的英文片名最终被确定为《Caught by the Tides》。

2006年,电影的女主角巧巧,在奉节的一个茶馆里看到一部与机器人有关的科幻电影,她露出微笑。2022年,她在自己工作的超市与一个机器人有一段对话。贾樟柯这样解释这个情节:“我们的一只脚还留在过去,另一只脚已经迈进新的时代。这个时刻可能很短暂,但是它很迷人。”

巧巧的情感之旅旅行,漫游,即兴。这是贾樟柯谈到《风流一代》时反复提到的关键词。

今年5月的戛纳电影节上,《风流一代》是唯一一部入围主竞赛单元的华语片。在戛纳,贾樟柯曾说,这部电影是赵涛(巧巧)带领观众进行的一次情感之旅,电影分成三个章节:2001年的大同,2006年的奉节,2022年的珠海/大同。李竺斌饰演的斌哥要出去闯一闯,他离开了山西,踏进那个狂飙突进的时代。随后,巧巧踏上寻找他的路程,2022年,他们在故乡重逢,已经是20余年时光尽逝。

尽管《风流一代》是一部“告别”的作品,但是贾樟柯相信,这个故事不能在过去素材中止的地方结束,“如果要漫游的话,我们的人生也是一次游历”。

在处理2001年和2002年的影像素材时,贾樟柯常常被“电影的神性”打动。逝去的时代将一些碎片残存于我们的脑海,而电影将这些碎片背后的记忆几乎完整地带回到他的工作台,在剪辑过程中,“我总为记忆复活而震撼”。

《风流一代》的开场是一段中年女性唱歌的纪录片,“我都忘了有那首歌了”,但是人们唱了它,贾樟柯拍了下来,那首歌就还存在。

那场戏里,最令贾樟柯感到震撼的,是墙上的招贴广告,“旭日升冰茶”,代言它的那两个明星,叫楚奇楚童。

他停下来问我:“你知道他们吗?”

我一脸茫然。他并不失落,而是似乎再度陷入了回忆:“在我们年轻的时候,他们这个组合就像今天的TFBOYS。”

跟旭日升冰茶一样消失在人们生活当中的,还有夏利汽车。如果不是因为这些素材,贾樟柯也已经忘了,20多年前的北京满街都跑着夏利。“我一看到那车就特别有感觉,因为我大学毕业那一天,我们聚会有同学喝多了,我们把他扶上一辆夏利出租车去了北医三院。”

他对486电脑的情结,则来源于他的第一台私人电脑。“那时候还是学生,买不起品牌机,就托一个清华的同学去中关村给我买一个键盘,买一个主机,买一个显示器,组装在一起,能用,能上网,觉得特别开心。”

在剪辑过往素材的过程中,贾樟柯一直想要追问,我们的时代在变化中,是否遗失了一些值得留住的东西?

对物件的印象,往往跟具体的人和故事联系在一起,影像的碎片里是整个时代的生活风貌。贾樟柯知道大家常常评价他的电影里充满了意象和符号,他反驳说:“其实那并不是刻意的符号,都是顺手拍下来的,你之所以觉得那是符号,是因为它太强烈了。”

强烈如一颗记忆核弹。它们曾真实存在于那个时代,当它在你面前复现,会引爆一种情感冲击。

在记忆被引爆的同时,回顾这些素材,也让贾樟柯产生了一种反思,或者说困惑:为什么,我们没有过去的热情了?

“那时候人为什么那么兴奋?”贾樟柯像是在对自己提问。他对准雪茄点了一下火,在椅子上换了一个姿势。

“他们比现在的人们自由,行动力更强,甘于冒险,要去一个陌生地方,甩手就去了,他要做什么,你也不知道,反正他就生存下来了。”

过去的东西不一定全是好的,但是一定有一些珍贵的东西,“它是我们能找回来的,或者能帮助我们理解今天出现了什么问题”。

他特别喜欢电影开头的那段纪录影像里,那些中年女性丰富的肢体语言,听歌的时候你靠着我我倚着你,唱歌的时候你推我我搡你,“人和人之间有一种容纳度”。“现在的大厂里,还会有这种场面吗?”贾樟柯想知道。

人与人的界限感,在过去的时代是被渴望之物,因为界限意味着文明和现代,现在我们无疑获得了它,但同时也丢失了亲密。在剪辑过往素材的过程中,贾樟柯一直想要追问,我们的时代在变化中,是否遗失了一些值得留住的东西?

他选择不说,希望观众沉浸地感受。

于是《风流一代》之后,很多人都问过贾樟柯这个问题:为什么这部电影会如此沉默?

在戛纳,贾樟柯解释,这是因为在这段时间里,他有太多的话想说却又无从说起。

片中,赵涛饰演的巧巧没有一句台词,更多的时候,她只使用表情进行表意。但有趣的是,很多人看完电影都没有发现这一点,我告诉贾樟柯影片到2/3我才发现巧巧没有说过一句话,他有点兴奋地告诉我,制片人看完电影都没发现巧巧没有台词,“他说这太棒了”。

贾樟柯并非一开始就想做一个“默片”,当他发现巧巧的不言更有力量时,他剪去了前2/3的素材里女主角所有的台词。在电影中,他甚至复兴了字幕卡的传统,用黑底白字来标示那些重要的台词和语言。既然这对他来说更像一次当代艺术的尝试,他想要进一步,“解放我们的视听”。当电影“说”的东西尽可能少的时候,我们的视觉和听觉会变得更敏感。

无言的沉默与一声“哈”

2022年,从重庆飞往珠海的飞机上,人们戴着口罩。衰老而不复青春冲劲的男主角斌哥,缓慢地从座位上站起,胸前挂着他的智能手机,就像他的第二张脸,第二个身份。

在三峡参与过经济发展热潮的斌哥去珠海寻找过去的哥们,他或许怀着东山再起的心情而来,却在那里他遭遇了一个难以追赶和理解的“流量时代”。

青年演员周游饰演的经纪人与抖音网红下六兴哥,在这个片段里成为了流量的代言人。他们用手机拍摄歌舞和广告,下六兴哥与其说在表达,更像在被摆布。然而,在前2/3的纪录影像里,普通人的娱乐生活,无论是唱歌还是蹦迪,都充满了自由的生命力。

下六兴哥是现实生活中真实存在的网红。贾樟柯一开始是在朋友圈里看到有人转发他唱歌跳舞,“我看了好伤感,我看他的年龄,感觉他就像《站台》里的年轻人老了”。资料显示,上世纪八九十年代,下六兴哥曾是当地歌舞团的主唱,90年代中期因生活变故受到精神打击,他靠唱歌活了下来。

斌哥看到这一切,沉默地回到了大同。“他与时代脱节了,另一方面他还保留着一点保守的骄傲。骄傲这个东西本来就容易保守,但这种骄傲也是我理解和欣赏的。”

贾樟柯相信自己是一个拥抱新事物的人,但是他又保持谨慎。“这种复杂的态度,是因为我觉得时代的潮流是人不可抗拒的。比如大家都说我们已经进入一个碎片化的时代,对于习惯于传统阅读的人来说他会不适应,但是如果你了解人工智能和大数据的采集方式,你会感到这种碎片化是一种必然。”

在2022年珠海和大同的段落里,贾樟柯编写了一段新的故事,为故事中的男女主角寻求一个立脚于当下的结局。他使用了VR摄影机,在这段故事开场的时候,以一种新的视觉经验提示观众,在2006年与2022年之间,我们经历了一个巨大而深刻的时间跳跃。

理解变与不变的同时,保持人性,这是贾樟柯的办法,“你不可以用情绪抵触它,没有意义”。

这位长期在作品中关注人际情感交流的导演,在电影的当代部分,写出了一段极为伤感的“沟通”。

机器人问:“您今天心情怎么样?对不起,我看不清您的表情。”

下六兴哥是现实生活中真实存在的网红。贾樟柯一开始是在朋友圈里看到有人转发他唱歌跳舞,“我看了好伤感,我看他的年龄,感觉他就像《站台》里的年轻人老了”。

巧巧摘下口罩。

机器人:“您好像有点伤心。特蕾莎修女说,当你爱到痛时,痛就会消失,只剩下爱。”

巧巧低下头笑了。

机器人:“马克·吐温说,人类有一件真正有效的武器,那就是笑。”

巧巧忍住眼泪,又笑了一次。

贾樟柯不认为《风流一代》是悲伤的,他说《山河故人》是自己最悲伤的一部电影,而《风流一代》并不想讲伤感,而是要讲坚韧。

剧本写到巧巧与斌哥在大雪纷飞中分别就结束了。但在大同勘景的时候,贾樟柯有次突然听到远处传来“夸夸”的脚步声。“我一回头看到一群人在跑步,他们身上还戴着安全灯。”他被这个场景感染了,决定让巧巧汇入人群,剧情再次延伸。

于是,2022年的大同,沉默的底层女性巧巧有一个习惯,就是在超市下班后每天去夜跑。她要强壮起来,好好活下去。

贾樟柯提起自己见过一位民国女性的书法,只有四个字却震撼了他:“听天由命。”这是巧巧这个人物身上真正的底色,在过去的20余年里,她一直如此。她接受社会的变化,接受爱情的离去,接受人与人在时代的挤压中必然的分离,接受在一个像科幻片一样崭新的时代,与机器人交心。

至于她在人群里发出了她的第一句台词、也是全片最后一个声音,一声“哈!”—那是赵涛的创造。“她不是没有话说,只是不说。千言万语,五味杂陈。”

在过去的一次采访中,贾樟柯曾说:“不知为什么,关于电影的交谈往往容易使人陷入伤感。”在采访结尾,我似乎也感受到了这种情绪。与社会一同变化的,还有电影。贾樟柯已经在用VR拍电影了,他也在故事里提到了这个令怀有“保守的骄傲”的人们感到无所适从的短视频时代。但他仍然对电影怀有信心,媒介不断变化,但是在电影院里,我们才能聚众、共鸣、在一起。

被雪茄的烟雾包围起来的导演看起来稍显孤独。但他渴望交流,也相信我们需要交流,这样我们才能知道并且记住,属于我们每个人的这22年,是如何被讲述的。