在介休,守住琉璃的记忆

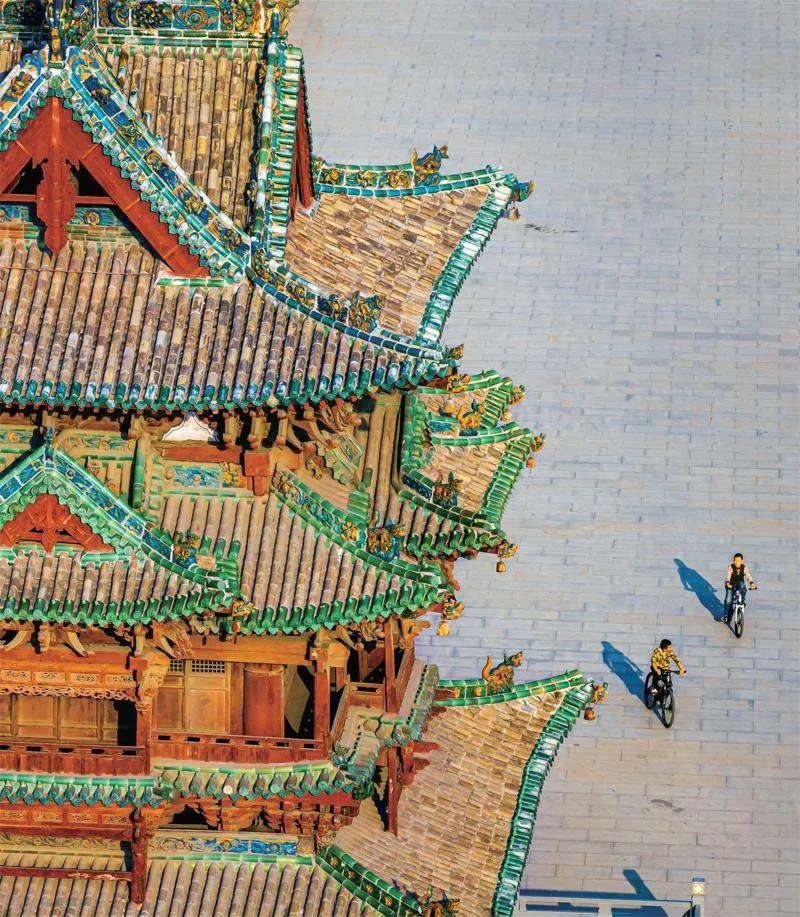

2024年10月末,山西的阳光正盛。站在介休市博物馆外的广场上,抬头去看那尊名为“世世太平”的琉璃塑像,只能看清四头狮身上,黄、绿、蓝、黑、白五色交错辉映,在阳光下显得格外艳丽。

这是介休市的地标建筑,也为人们理解介休提供了一个线索——琉璃。

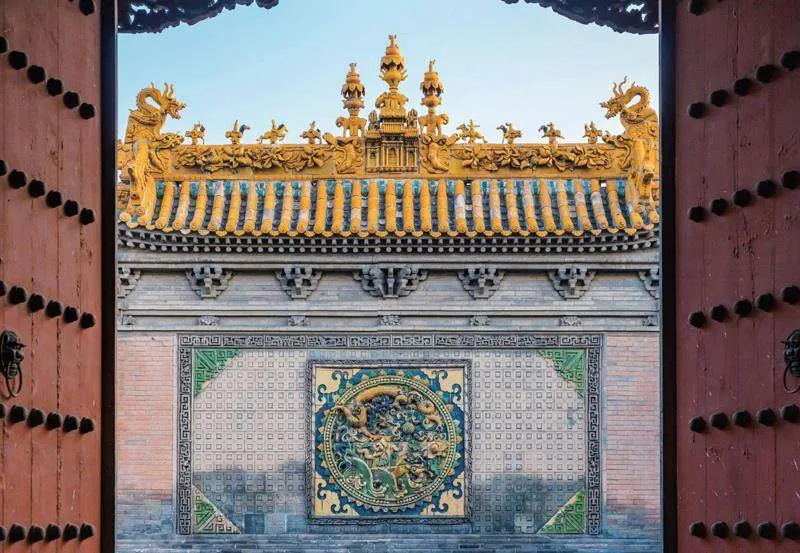

总览全市,大小寺庙、塔楼、牌坊,皆有琉璃装饰。而细数市内现有的11处国家级重点文物保护单位,洪山窑址、后土庙、张壁古堡琉璃碑……每一处都与琉璃有关。

千年之前,琉璃装饰了介休的庙宇。

千年之后,琉璃仍然留在介休人的生活中。

介休市博物馆副馆长段青兰告诉我,她的微信名就叫“博风”,取自琉璃建筑构件的一个术语;张壁古堡被开发为旅游景区后,过去的张壁村村民有一多半都被吸纳回来,成为景区里摊位的运营者;而位于后土庙旁的后土文院,则致力于将琉璃文创、塑像推广到更多年轻人的手中。

如何将琉璃艺术延续到下一个千年,介休人正在探索自己的解答。

成长的记忆

在介休长大,段青兰的记忆中处处都有琉璃。

千年之前,琉璃装饰了介休的庙宇。千年之后,琉璃仍然留在介休人的生活中。

她的幼儿园就在关帝庙旁边,小学在五岳庙里面,初中和高中也在文庙内。1989年,她走上工作岗位,成为了后土庙正式对外开放后的第一位讲解员。而在这些庙宇的里里外外,琉璃的绿、黄、蓝交错排布,艳丽异常。

“我这一生离不开庙。”段青兰说,同样离不开的,还有琉璃。

在年少的她的心中,琉璃的存在早已成为寻常,“就觉得在古建筑上好像都应该有琉璃”。

这也是独属于介休的成长记忆。从目前出土的文物可知,自隋朝开始,介休就与琉璃这门艺术结下了渊源。介休洪山村出土的唐贞元十一年法兴寺界限碑中,有“西至琉璃寺”的文字记载,在山西省古建筑保护研究所柴泽俊编著的《山西琉璃》一书中,这一记载成为了介休烧造琉璃历史的证明。

但这份记忆,却在当代迎来了危机。

2002年前后,文物盗窃猖獗,介休也连续发生了好几起琉璃被盗的案件。段青兰记得,当时博物馆的老馆长带着几个男同志,开着面包车在城隍庙外面守着,“一夜一夜地守了一个星期”。但守庙的人一撤,小偷又回来了。

被盗走的琉璃成了遗憾。直到现在,有时在讲解中提到它们,段青兰还会有些哽咽。

“那时候老百姓对琉璃的认识不够,保护意识也不够。”段青兰说,这也间接导致了一些琉璃的损坏,收进博物馆的琉璃残件,有的就是由于保护不力,有了残缺。

文物保护之外,琉璃烧造技艺同样面临危机。琉璃烧制技艺非物质文化遗产传承人刘开宝告诉我,他的曾祖父世袭传承古法烧制琉璃技艺,到他这里已经是第四代了。可在20世纪80 年代中期,介休琉璃窑火已不复往日,2008年《国家环境保护“十一五”规划》开始施行,也使得依赖煤炭的琉璃烧制窑厂受到冲击,“很多窑厂要么关闭,要么迁址”。

传承的人渐渐地少了,刘开宝的女儿刘文婷也有了危机感。琉璃行业“挺小众的”,在山西省内,主要有四家人以家族传承的形式,延续着琉璃烧制的技艺。而以刘家为例,窑厂上上下下也不过十几个人。

2008年是一个转折点,介休“琉璃烧制技艺”入选了国家级非物质文化遗产名录。人们在愈发重视和关注琉璃的同时,文物保护意识和保护措施也逐步加强,段青兰欣慰地看到,留在庙宇上的那些琉璃构件,得到了更多保护。

琉璃行业“挺小众的”,在山西省内,主要有四家人以家族传承的形式,延续着琉璃烧制的技艺。而以刘家为例,窑厂上上下下也不过十几个人。

与此同时,传承琉璃烧制技艺的念头,也悄无声息地在年轻一代的心中萌芽。

传承技艺

烧一件琉璃,大到一块院墙上的影壁,小到一片琉璃瓦或冰箱贴,对于刘开宝而言,都有说不尽的门道。

“这块是南京大报恩寺的,这块是我这边琉璃窑址上留下的……”刘开宝收集了一盒琉璃残片,从它们的泥坯材质、断面结构和釉面颜色,他能说出里面每一片的来历:有的残片经历了几百上千年,釉面也没有损坏;有的残片颜色不够亮,这说明“就是温度上欠缺一点”。

对每一件琉璃的研究,构成了刘开宝作为非遗传承人的经验和技术。烧琉璃“就像公安办案”,而刘开宝热衷于找到那些蛛丝马迹,去解开藏在琉璃中的谜题。

2012年,新的谜题摆在了他面前。那时,介休市新地标建筑琉璃雕塑艺术品《世世太平》(《四狮抬瓶》)的研发任务交到了刘开宝手里。《四狮抬瓶》原本是一个十几厘米的小型雕塑,四头狮子背向而坐,抬起中间的一个宝瓶。刘开宝要把这个小型装饰品,放大到7米高。更大的困难是,市政府要求使用孔雀蓝琉璃釉,但其制作技艺已经失传多年。

刘开宝有信心,但也有压力。他知道附近的琉璃窑址曾出土过孔雀蓝琉璃,这说明当地有原材料,能烧出来。压力驱使他去寻找,找同行交流,找不同的原料来尝试。千百次的不懈努力之下,他终于烧出了与孔雀蓝相近的颜色。

谜底仍然是温度。刘开宝发现,孔雀蓝釉烧结温度要比一般色釉温度高、时间长,在釉烧过程中只允许有十余度的温差。温度高了,泛绿;温度低了,泛黑。“其实原材料都一样,就像同样是白面,放水里煮是面条,发酵以后就成了馒头花卷。”

这座耗时13个月完成的“世世太平”雕塑,影响着来到介休的游人。而刘开宝对琉璃的热衷与钻研,同样感染着下一代。

刘文婷就是这样被父亲感染的。出生于琉璃烧造世家,从小到大,刘文婷都和泥巴为伴。父母忙不过来的时候,还是个孩子的刘文婷就常常到窑厂里去找爷爷,爷爷会教她给泥坯脱模,她就一边玩泥巴,一边和爷爷唠嗑。

第一次真正的尝试,是在小学。那时,父亲正在制作一块琉璃影壁,刘文婷主动提出想要参与,父亲欣然答应,鼓励她大胆尝试。十岁出头的刘文婷还没有影壁高,她踩上一张小板凳,在影壁的一角捏出一个小亭子,完成了属于自己的创作。

对琉璃的热爱在成长中慢慢萌芽。刘文婷尤其享受给泥坯造型的过程——用手或刻刀,把简简单单的泥做成不同的造型,就像“赋予它新的生命”。“有种无法形容的成就感,”刘文婷意识到,“我的梦想藏在泥巴里。”

她也渐渐看到父亲肩上的重担。作为传承人,也作为家中的主力,刘开宝一个人承担了很多工作,承接琉璃烧制的订单、修建窑炉甚至烟囱,什么事都是他亲力亲为。刘文婷曾见到过检查完烟囱,满身是灰的父亲,她也记得,父亲曾有一段时间一直是凌晨3时才睡,或者是睡到凌晨就醒了,“压力很大”。

对琉璃的热爱,和对父亲的心疼,在刘文婷高——那年凝聚成了一个决定—“我长大后要回来做琉璃”。

传承的火苗在扩散

要真正将琉璃技艺延续下去,传承的火苗必然要向家族之外扩散。

刘文婷尤其享受给泥坯造型的过程——用手或刻刀,把简简单单的泥做成不同的造型,就像“赋予它新的生命”。“有种无法形容的成就感,”刘文婷意识到,“我的梦想藏在泥巴里。”

入选国家级非遗后,介休琉璃有了更多机会“走出去”。介休市文旅局三级主任苏长生介绍,近两年来,外界媒体对非遗文化的采访特别多,央视的好几个频道每年都会来到介休,给琉璃、陶瓷等非遗文化做专题报道。除此之外,山西省内的非遗博览会、黄河流域的非遗博览会,“我们都会推荐他们(传承人)进去”。

渐渐地,也有更多人主动走进了琉璃窑厂。近些年研学活动的兴起,给刘家的窑厂带来了不少“学徒”,有中小学生、公司职员,甚至是一些爱好传统技艺的老年人。

刘文婷也因此忙了起来。

最初的研学活动很简单,让孩子们玩泥巴,感受一下窑厂的氛围。2019年,刘文婷给研学课程做了一次系统化梳理,包括从琉璃的历史、造型纹样背后的故事,到接待学生时要做的介绍。她还增加了研学过程中的体验环节,除了基础的造型,还能让学生亲手上釉、烧制。

2024年已经接近尾声,窑厂已经接待了近5000人次。最让刘文婷印象深刻的,是一些特别小的孩子。

他们还不会捏造型,但只是在课上感知手中的泥料,就让他们足够快乐。“挺感染我的”,刘文婷仿佛又看到了自己的童年。

如今,作为一个“90后”非遗传承人,刘文婷在努力让琉璃变得更“年轻化”。她想让琉璃摆脱建筑构件的束缚,于是构思了各种小件的琉璃造型,比如冰箱贴、耳饰;她和游戏公司合作,将山西龙纹琉璃融入游戏,琉璃在游戏中成为一个人物,仿佛获得了“二次元生命”;她也把琉璃技艺带进职业中学,培养更多年轻一代的传承人……

她的新鲜想法,填满了家里的一块白板。上面有她想参加的展会,想做的塑像作品,还有研学课程的进展……“我去年一年几乎都没休息过,现在再看,这块板子上的想法也基本上都实现了。”

而技艺传承要依赖的,最终仍然是热爱。

刘文婷谈起自己的一个女学生,还没从职业中学毕业,但每天一放学,她总是第一个到琉璃教室,自己琢磨、拉坯。还有几个学徒和她一样,“每天都想着去琉璃教室”,从职业中学毕业后,他们继续来到窑厂学习,“基本上每年都有一两个(人)”,怀着热爱和坚持走进刘家的琉璃窑厂。

“热爱是最基础的。”在他们身上,刘文婷看到了能够将这门技艺传承下去的品质,就像一簇火苗,在这个窑厂中闪闪发亮。