“无序之美”:浅谈玉雕创作的“随意性”表现手法

[摘 要]中国传统玉雕在几千年的发展过程中,形成了不同的雕刻技法与风格。在传承传统雕刻文化的背景下,能否以不同的美学形式来呈现玉雕艺术创作的精彩,挖掘中国传统玉雕的创新美学形式——“无序之美”。探索传统玉雕表现技法的多样性和审美趣味,更希望借此寻得当代中国传统玉雕表达的心灵之源。

[关 键 词]玉雕;随意性;无序;工艺;线条

[中图分类号]TS932.1 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7556(2024)32-0058-03

文献著录格式:林俊禹.“无序之美”:浅谈玉雕创作的“随意性”表现手法[J].天工,2024(32):58-60.

玉雕创作不仅能陶冶人的情操,表达作者的情感和文化修养,也承载着中华文化的精神内涵。“随意性”的创作表现技法是“具象”与“抽象”两种表现技法的融合,它吸收了具象表现技法写实的细腻精致,又蕴含着抽象表现技法自由的意象表达形式,把真实和虚幻打破又重构,以一种饱满的意象符号来传达情感和观点,使作品具有一种与众不同的韵律和节奏感。“随意性”的表现手法是艺术创作者充分利用写实的严谨,又依托传统美学的意象观念,根据中华文化的独特性和审美性,运用写意的雕刻技法来挖掘和展现中国传统玉雕的创意美学——“无序之美”,从而实现对中国传统玉雕艺术形象神韵的精彩呈现,使玉雕艺术创作的表现技法更具有多样性和趣味性。

一、“随意性”的表现方式及特性

对称、整齐的物象因为具有规范的形象而符合人的顺向思维方式,给人以有序、规整的引导,从而获得美的感受。而“随意性”的表现形式给人不规则和无序感,但是这样看似凌乱、无序的“随意性”呈现,反而会使人随心所欲、不受限制地从多角度去欣赏,从而获得与众不同的审美感受。

“随意性”的表现形式是艺术创作者自主发现美,不刻意追求任何的规律,是一种更加自由、奔放的情感表达方式。创作者在艺术创作过程中应把握住“瞬间”的灵感,将其精彩呈现,从而产生意想不到的妙趣,显现出一种独特的美感,可以增强作品的艺术感染力。“随意”并非“随便”,随便是毫无法度的乱象表达,而“随意”是在法度下融会贯通的精彩表现。“随意”不是标新立异,而是有法度的放纵,是一种游离于法度之外却又得体的艺术现象;“随意性”更加突出自由选择,是一种无我的状态下充满无限可能的演绎,是一种合理的自由自在的情感表达技巧,它犹如奔腾的水流,看似没有方向却一直向前,达到一定程度时会受到某种力量的影响,从而产生水到渠成的效果。它师古出新,是独树一帜的创新表达,是有序状态的蜕变与升华,它没有刻意去否定有序,而是以一种自然的张扬去进行艺术表现,是感性表达形式多样化的必然结果,使作品的意境更加精彩纷呈、与众不同。清代画家石涛对艺术创作方法与创作关系有过论断:“至人无法,非无法也,无法而法,乃为至法。”从有法到无法,艺术创作便升华到一个更高的层次,“无法”是不拘于法,而不是舍弃法度。所谓“破法方可至法”,只有在熟练掌握传统法度的前提下,才能“随意”挥洒,才能达到“天人合一”的境界。创作者就是从自然源泉中汲取灵感,在规矩的法度下不受拘束,最后回归自然,完成随意挥洒、随意至美的创作历程,从而创作出大美之作。

玉雕创作的“随意性”表现方式,使作品的造型具有概括、简练的特性。不拘泥于客观物象的形似,着重于表现其神采、神韵,传达其精神;不追求局部的精雕细琢,而注重整体的自然流畅,强调个性化而不落入俗套的艺术表达;不追求物象的逼真,而是把握住万物之源的“道”,通过“道”来突破“象”,使有限上升到无限,使作品呈现独特的美学趣味。

二、“随意性”的块面表达

“随意性”的表现方式能够产生优美的节奏感,在创作过程中刀痕的自由变化、块面的错落起伏都呈现出“随意”的含蓄之美,给观赏者带来良好的视觉感和情感共鸣,以及独特的审美愉悦。

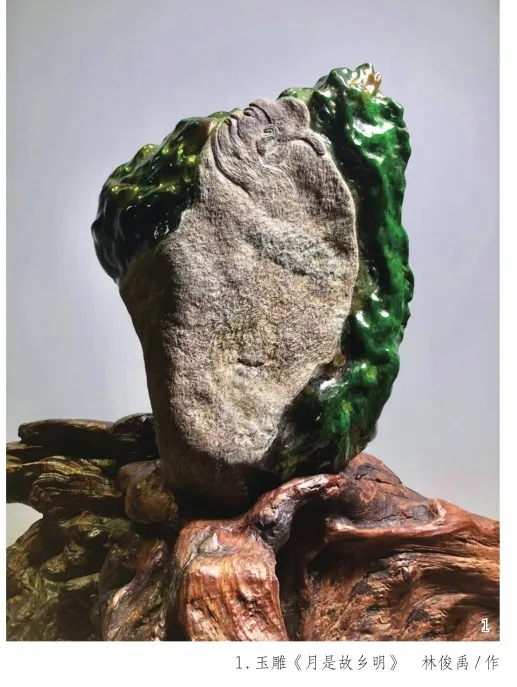

《月是故乡明》(见图1)是一件以翡翠材质创作的玉雕作品,正是以“随意”的刀法变化来表现块面的“无序”,是“随意性”表达的完美诠释。这是一块部分由灰色“皮壳”包裹的黄绿色翡翠原料,由于其独特的皮壳和丰富的色彩特点,在设计制作时合理利用材料的特点是关键。通过一段时间的观赏、分析,对几个题材方案进行对比,最终确定在灰色“皮壳”上做文章。因为“皮壳”的材质比较突出,在转动的过程中,倒立的原石状态让笔者隐约感觉到好似一个站立的人物形象,且皮壳的下部形态像飘动的衣衫。基于这一瞬间的发现,笔者仔细观察并进行了画稿设计,经过一番描绘,终于确定了题材方向——设计创作一个游子在微风轻拂的夜色中,仰望皓月,深情思念故乡亲人的情景。在雕刻过程中,对上部的皮壳进行了精心的刻画。面部是表现的重点,是引领作品走向的关键,所以每一刀都小心翼翼。表现上,笔者对作品人物的神情、动态、结构都做了精心安排;面部以近乎写实的手法进行刻画,把人物的神态完整展现出来,人物的肩膀根据原石皮壳原有的形状做了简单的修饰,使其与人物的头部相衔接,看似随意却自然天成。对于飘动的衣衫则以大块面呈现,随意且粗拙的几处刀痕使块面随着原石的形状起伏、转折,形成风中飘舞的状态,刻画的块面与原石的转面相互融合,“随意性”的表现方式与天然的材质共同构造了“天人合一”的意境,把人物的动态展现出来,产生“随形赋意,形动则意到”的效果,把人物的情感融入夜色之中,达到了情景交融的效果。

在人物形象大致确定后,原石中绿色与黄色的应用也需要下一番功夫,虽然其作为人物形象的背景,但能否合理表现和精彩演绎是提升作品境界的关键。在色彩的运用上,本来想在高处雕刻几片树叶,但在动刀处理材质凹凸面的过程中,随意按压形成的刀痕所产生的块面让笔者想到了另一番景象,便改变刻画树叶的想法,刀痕的起伏变化形成了斑驳、婆娑的树影效果,如月光下树林间的亮光与暗色,让秋风中摇曳的树影变得更加生动有趣。笔者迅速抓住了这一“随意性”尽情施展刀法,让起伏的刀痕块面具有节奏感与韵律感,树叶有了动感,给人以秋风轻抚的快意;人物的情感有了寄托,深深的思念与婆娑的树影相呼应与交融。一幅完整的动情画面徐徐展开:中秋之夜,月圆时刻,月光如水般倾泻,斑斓的树林里,远离故乡的游子慢行于林间小路,仰望皓月,思念深深……

笔者在雕刻过程中利用高低起伏的块面形态随形赋意,以简洁而“随意性”的刀法灵活刻画,完成了情与意的深度交融,使人物的形象与玉石的色彩完美融合,黄色与绿色此起彼伏,如跳动的音符,产生了微风轻抚、树影摇曳的效果,增添了作品的趣味性。从人物面部的写实到衣衫、树叶、树影的写意,笔者在有限的空间里努力探索偶然性与随意性,把奔放自由的情感同“随意性”的表现刀法相融合,实现了自然之趣与人工“随意”的完美邂逅。作品表达随情,刀法随意,意趣横生,让观赏者于“无序”中寻得真美、产生共鸣,在“随意”中领略到笔者的畅意。

在玉石雕刻的过程中,我们需要不断把自己的审美融入其中,然后呈现出来,要从不同的场景中抓取美的元素,再加以处理,以展现自己的审美品位。玉雕艺术的表现手法千变万化,随意的块面呈现能给人以美的享受。

三、“随意性”的线条演绎

以线造型是传统雕刻工艺的特点之一,而线条的精彩表现同样会给人以极大的视觉冲击。线是意向性的造型手段,可以使作品的神、气、韵更加统一。“随意性”的线条表现显得与众不同,是艺术创作者自由的舞蹈,充满虚幻与想象的意趣,给人带来情感与视觉上的体验,让人沉浸在一种意犹未尽的感觉之中。

《福临人间》(见图2)是笔者创作的又一件作品,一件基于传统手法而又具有创新性的玉雕作品。作品为“钟馗”的形象,在制作过程中,人物的面部、手部采用写实的手法,而左半部的衣衫则以近乎写实的手法呈现。在动态的表现上,笔者做了大胆的尝试,由于材质的右半部分是扁平且向右延伸的形状,在创作过程中应把握住材质的造型,赋予其动态,以便更好地展现出人物“威严”的神态和精神气势。

在创作过程中,“无序”的按压拉动,让笔者偶然感受到“随意性”放射线条独特的韵味和节奏。为了保留“随意性”的韵律美,在表现过程中,在无目的的尝试中不断寻找随意性线条的组合方式,使刀法与思维情感相联系、相碰撞;从开始的“无意”刻画到后来的“有心”表达,思维、情感被调动起来,刀法也变得越来越熟练,最终从杂乱无序中展现令人心怡的线条韵律。线条没有了写实的分明,却获得随意的精彩;在“无序”中抓住“精巧”,在“无序”中显得“严谨”,因为无序、随意,作品的形象表达反而更加深刻,呈现出一种“神完气足”的特质。以“随意性”放射线条的表达,突破了理性界限的束缚,更好地展现了人物的动态感。通过随意而具有节奏的衣纹线条,实现静中有动、动中藏静,展现了作品的气韵与神采。在无序、自由、随性的线条节奏带动下,作品达到“形出意至”的美学境界。在写实与写意之间,通过“随意性”的线条组合展现了作品的连贯气势,并且突破了“象”的约束,展现了人物的内在气质。线条以自由随意的形式流动,在有意无意之间驰骋,赋予作品神韵、空灵之感,产生了一种延伸性的表达效果,给予观赏者更大的想象空间,使他们对美产生了无限遐想。

笔者以点带线,以线组面,以面成形,以形出意,在无序、随意的线面组合中完成整体的意象塑造;虚中着实,实中伴虚,虚实相生,体现了老庄“形有意生”“象生意外”的美学精神,使“随意性”表现手法展现出无穷魅力,促进了传统美学的创新。

四、总结

“随意性”的表现技法是理性思维下的感性演绎,是创作者长年累月积淀经验后的情感释放,是有经验的意象塑造。通过随性、自由的表达方式使作品给人带来美的视觉享受,通过“随意”的表达来指引观赏者的情感走向,给他们带来全新的审美愉悦和情感享受。美在偶然间,美在无序中,通过“随意性”的技巧传达,营造出一个自由、宽广的艺术空间,激发作品的内在张力。在创作过程中,创作者应以随意的刀法来诠释作品的趣味,展示作品的韵律,使作品随意呈趣、随意呈妙,给人以悠长的回味。

“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”,一切艺术表现的“随意性”效果,都是艺术创作者长期思考和实践的结果。艺术创作的“随意性”更多的是一种技巧,一种熟能生巧的技法,是点到为止、恰到好处、与天共创的精彩演绎,是创作者对美有意识的突出,是对美更高级别的展示,可以使作品更具有感染力,使作品充满随性的气息与美感,从而呈现出别具韵味的美——“无序之美”。

参考文献:

[1]吴为山.中国写意雕塑的历史与发展[J].民族艺术,2002(4):176-188.

[2]石涛.石涛话语录[M].杭州:西泠印社,2006.

[3]支军涛,尹其通,李烁,等.玉雕工艺化瑕为瑜创意表现:以作品《山水行 滇玉情》为例[J].天工,2024(5):54-56.

[4]林国华.相由心生:玉雕写意佛造像艺术的新探索[J].上海工艺美术,2024(2):69-71.

[5]张蕾,苏磊.玉雕创作的写实与抽象[J].内蒙古财经大学学报,2023,21(5):149-152.

(编辑:李建军)