山东民间剪纸艺术鱼纹样研究

[摘 要]以山东民间剪纸艺术中的鱼纹样为研究对象。首先,通过分析鱼形象在人类社会中的功能演化,探究鱼纹样在山东民间剪纸中形成的动因及形象来源。随后,在其起源和形式内容的基础上,探析鱼纹样背后所反映的群体性的民俗心理。继而,从山东民间剪纸鱼纹样的常见形象和题材切入,归纳其造型及颜色上的风格特色。最终,总结山东民间剪纸艺术鱼纹样的演变过程,提炼其内在的文化精神。通过对山东民间剪纸艺术鱼纹样的研究,研究者能重新认识鱼纹样剪纸的造型语言与美学特色,进而洞察其背后的文化内涵。

[关 键 词]山东民间艺术;剪纸;鱼纹样;民俗心理;生殖崇拜

[中图分类号]J528.1 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7556(2024)32-0009-04

文献著录格式:封官鑫.山东民间剪纸艺术鱼纹样研究[J].天工,2024(32):9-12.

在我国各地区的剪纸艺术中,以鱼为主题的剪纸作品形式多样、内容丰富,不仅是人们对自然事物的再现,也体现了人们最朴素的情感和愿望。而山东地区民间剪纸中的鱼纹样,在艺术风格和表现内容上,都有着更为显著的地域特色。如山东聊城的茌平剪纸通常以“白莲红鱼”为题材,其形态豪放、风格简朴,具有浓厚的乡土气息;结合了剪纸艺术和木版年画染色技法的黄县窗染花,以“金鱼”为表现意象,色彩明快艳丽、刻画精巧细腻。作为山东民间剪纸极具特色的纹样之一,鱼纹样的产生与民众的生产生活和思想观念密切相关,在发展演变上亦受到了山东地区民俗传统、历史背景、地域文化等要素的多重影响。

此前,已有不少关于鱼纹样的相关研究,如陶思炎在《中国鱼文化》一书中,详细探讨了中国鱼文化的内涵、功能及其演进和发展;郑军的《中国传统鱼纹艺术》一书展现了鱼纹样在不同历史时期的应用和演变过程。然而,现有关于剪纸中鱼纹样的研究却不多,缺少从单个纹样造型视角进行的研究,且对剪纸中鱼纹样与地域文化的相关性研究不足。因此,本文拟从尚未过多关注的视角切入,对山东民间剪纸艺术中的鱼纹样进行研究。

一、山东民间剪纸鱼纹样的源起

鱼纹样作为中国古代最具代表性的纹样之一,历经了几千年的发展与演进,其最早的考古证据出现在新石器时期的河姆渡文化和仰韶文化遗址中。在西安半坡仰韶文化遗址出土的彩陶上,能看出该时期的鱼纹样丰富,其中既有写实形态的鱼纹,又有抽象和简化后的几何形态鱼纹[1],反映了早期人类对自然界鱼类的观察和崇拜。

鱼纹样的出现和发展与古人对自然的崇拜密切相关。在黄河与长江流域发源的古代文明中,鱼作为水中最常见的生物,为人类提供了重要的食物来源。因此,在早期的陶器、青铜器等物品上,鱼纹被广泛用作装饰,以祈求食物充足和生活繁荣。正如唐家路在《民间艺术的文化生态论》一书中提出的,“当某种动物或植物有益或有功于人时,人们自然会对其产生好感,希望与之亲近和共处,于是把它认作亲属或祖先加以崇拜,以期得到永远的帮助和庇护”。[2]同时,卵生多子的自然特性,使得鱼具有较强的繁殖能力。而在早期的氏族社会中,生命力的旺盛是确保部落延续壮大的关键,因此,鱼便成为氏族部落中图腾崇拜的对象。黄河流域作为中国文明的重要发祥地,不仅有悠久的鱼文化,也是中国剪纸文化的源头之一,其中山东、河北、陕西等地都是北方剪纸的代表地区,出现了众多具有自然崇拜和图腾崇拜特征的鱼纹样剪纸作品,鱼纹样也成为民间剪纸艺术中延续最久的传统样式之一。

随着历史的发展,鱼纹样不仅成为一种图腾崇拜、生殖信仰的对象,还被赋予了更多的文化意义。传统图像符号往往具有象征吉祥的特性。在民间剪纸中,吉祥图案亦是民众追求富足、祈求顺利的真实写照。[3]山东地区重视传统节日和风俗活动,其剪纸形象与民俗活动密切相关,如年节之时以贴窗花、挂过门笺的方式寄托人们对新年的美好祝愿,这些剪纸中不少都以鱼为题材。民间素有“出口要吉利,才能合人意”的说法。在以谐音寓意吉祥的文化观念下,鱼纹样得到了广泛运用,如《年年有余》《丰收有余》《金玉满堂》等剪纸作品都迎合了人们求吉纳福的普遍心理。

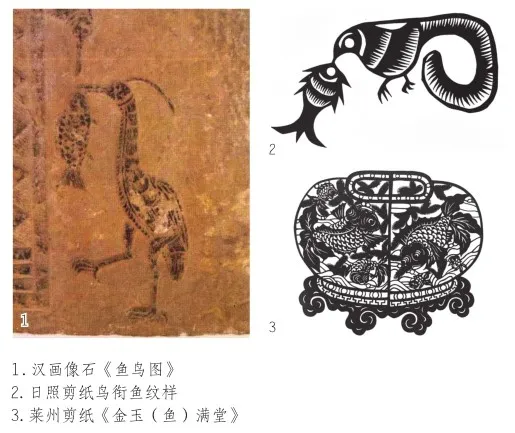

山东民间剪纸在造型和内容题材上与汉画像石存在密切的联系,二者具有一定的共性。秦汉时期,我国社会相对稳定,文化艺术繁荣发展,尤其在汉代崇尚吉祥的文化更为盛行。[4]秦汉时期,盛行厚葬之风,画像石、画像砖作为一种祭祀性丧葬艺术得到了充分发展。在众多画像石和画像砖作品中,鱼纹样的数量较多、形式丰富。汉画像石中有不少“鸟衔鱼”的图案(见图1)。鱼以多子和繁殖力强的特性,被当作生殖的象征,寓意着子孙繁盛。而在山东民间剪纸中也有同样题材的纹样,如山东日照的灯花剪纸中出现的“鸟衔鱼”纹样(见图2),无论内容还是造型、风格都与汉画像石中的图案一致。除此之外,山东汉画像石中出现的“双鱼”和“三鱼共头”图案在民间剪纸作品中也有所体现。[5]从中可以看出,民间剪纸中的部分鱼纹样继承了我国更早期的图像造型传统。

二、山东民间剪纸中鱼纹样的民俗心理

在早期对科学的认知有限的时期,人们对生殖繁衍看得十分神秘、神圣,在这种混沌思维和复杂的生存条件之下,形成了生命繁衍这一基本群体性文化意识。[6]在我国古代哲学观念中,生命意识贯穿其中。《易传》中亦有“男女精构,万物化生”,反映了生殖崇拜这一普遍的思想意识。民间剪纸艺术成了这种生殖信仰的表现形式。在“观物取向”的理念下,人们将有着多子属性的鱼作为生殖繁衍的符号象征。陶思炎在《中国鱼文化》一书中指出“它是对人口生产所进行的文化夸饰,也是对食物生产之外的另一种创造欲望的自然显现与主观表达”。[7]剪纸中的鱼纹样表达渗透了人们生生不息的生命观念。山东剪纸常见的“鱼穿莲”纹样中,鱼代表了男子,莲则代表了女子,有男女相交、子孙繁衍之意。[8]类似主题的作品《鸟衔鱼》《鱼啄莲》《鱼戏莲》《双鱼图》《娃娃抱鱼》等,均表现了人们对阴阳相合、子孙连绵的期许。

随着物质资源的丰富,鱼纹样中图腾崇拜的功能逐渐发展演变,被赋予了丰稔物阜、驱邪禳灾等更为普遍的祥瑞观念。我国长期以来以农业为主要支柱,自给自足的家庭经济和家族制度,使人们形成了对丰衣足食、家族兴盛等愿景的美好期待,鱼纹样成了对丰稔、富足追求的象征,而“鱼”谐音“余”,有着富余、剩余、积累和丰收之意,因此鱼被寄托了改造生活的强烈愿望。

在古老的农耕经济中,人们极为看重自然节律。因此,在节令交替时的各种风俗活动中,催生了丰富的民间剪纸鱼纹样题材。春节是人们最为重视的民俗节日,通常会以剪纸的形式寄托人们对新年生活吉祥和幸福的期许。如山东莱州剪纸作品《金玉(鱼)满堂》[9],通常以金鱼为主要形象,图案中刻画多只金鱼在鱼缸中嬉戏游动,鱼的形象填满整个鱼缸,其中作为装饰的植物和波浪纹也极为生动,画面精致细腻、丰富饱满,且富有装饰性(见图3)。以“金鱼”寓“金玉”,而金玉是财富的象征,表达了人们对财富、吉祥、生活富裕的美好期望。除此之外,《鲤鱼跃龙门》《鱼化龙》等作品在丰稔物阜愿景的基础上,借用传统民间传说,寓意着逆境中奋斗、考取功名,反映了鱼纹样在造型和寓意上随着民俗观念的发展不断变化和创新。

“民艺不仅仅是民间艺术,同时也是生活的一种具体体现。”[10]民间剪纸艺术鱼纹样所反映的生殖信仰和丰稔物阜之求涵盖了人们的物质文化、精神文化需求。人们渴求借助鱼实现观念的幻想世界和现实的自然世界的整合,这种民俗心理本质上反映了“人性向物质东西的投影”。[11]一方面,民间剪纸鱼纹样中对吉庆祥瑞生活的表现,是对现实生活不足的心理补偿,“通过创造艺术、欣赏艺术来满足人们的心理需求,来起到调节精神的作用”[12],成了鼓舞人继续奋斗的精神动力。另一方面,鱼纹样更是人们精神需求和社会理想的寄托。无论是鱼兆丰穰,还是鱼表富裕、鱼表吉祥,都是人们对现实生活的美好愿望,通过剪纸艺术表现出来,也使得民间剪纸鱼纹样有了不断创新发展的生命力。

三、山东民间剪纸鱼纹样的形象和艺术特色

首先,山东民间剪纸的鱼纹形象大多为鲤鱼,常见的剪纸作品《鱼戏莲》《双鱼戏水》《鲤鱼跃龙门》等,均以鲤鱼为主要刻画对象。中国作为最早养殖鲤鱼的国家之一,汉朝时期的养鱼专著《陶朱公养鱼经》便详细记载了池塘养鲤鱼的方法。而作为中华文明起源的黄河流域,鲤鱼始终都是人们重要的食物来源,因而其在山东地区的文化中有着重要地位,众多民间故事都与鲤鱼有关,如微山湖的四鼻鲤鱼传说。同时,“鲤”与“礼”谐音,人们常用来表达祝福和敬意,因此,其形象常出现在节日期间的各种吉祥话语和剪纸作品中。另外,也有不少剪纸图案为金鱼形象,主要借“金鱼”的谐音“金玉”,用以传达人们对生活富裕的期望,胶东地区常见的《金玉满堂》《金鱼缸》等作品均以金鱼为主要形象。除了单独作为主要形象出现的鱼纹样之外,不少题材将鱼与其他意象组合,从而成为寓意吉祥的图案。常见的有莲花和童子形象,如《娃娃骑鱼》(见图4)剪纸作品中,身形圆润、白胖的童子坐在锦鲤上,手持盛开的莲花,莲花和鱼均为多子之物,而鱼又代表丰收富足,因此便有“多子多福、连年有余”的寓意。[13]

其次,山东民间剪纸鱼纹样的造型从区域上来看,北部渤海湾以及鲁西地区的剪纸造型较为豪放粗犷,如茌平县的剪纸多以“白莲红鱼”为主题,其形象简括、线条豪放,有着浓厚的乡土气息,用于春节期间,表达年谷顺成、连年有余的喜庆寓意。胶东地区的剪纸鱼纹样则更为细腻精巧,鱼的形象小巧玲珑,多以细密的线条装饰造型[14]。胶东地区的窗户普遍细长,因此不少剪纸都为拼贴的形式。[15]这使得剪纸内容更为丰富饱满(见图5),烟台的原掖县、黄县、蓬莱地区剪纸均以该风格见长。而处于胶东半岛与鲁中地区交界地区的高密剪纸则结合了两者的特点,形成了整体外观朴实大方,内部线条细腻纤丽的造型风格。“粗中有细”的特点使其有别于其他风格醇厚的北方剪纸鱼纹样。高密剪纸的鱼纹样[16]外形相对简洁,图案内部通过大块面增强纹样体积感,而在鱼鳍、眼睛等部位以密集的排线增加细节,各种细圆点、弧形纹、锯齿纹等相互组合,使金鱼的形象富有动感,且颇具装饰性(见图6),这种精巧的装饰手法与山东汉画像石一脉相承。

再次,从整体上来看,山东剪纸鱼纹样更重视造型中的意象性,不过分追求形象逼真,而是着重再现人们头脑中所想象的意象,因而部分造型往往存在比例和粗细不合理的情况,其整体造型风格丰厚、饱满,重在表现浓烈的氛围和吉祥的寓意。以山东剪纸《鲤鱼跃龙门》为例(见图7),其总体外观简单直接,用锯齿纹和弧线来刻画鱼身上的细节。有别于南方剪纸对线条流畅性的追求,其整体轮廓线条均较为洒脱,并通过阳线和镂空的交错表现出点、线、面的疏密和位置关系,完整展现出了“鲤鱼跃龙门”这一意象的吉祥寓意,具有明快、淳朴、稚拙的民间文化特色。从形象刻画的角度,山东剪纸鱼纹样擅长以阴阳线刻结合的方式塑造形体。阳刻主要用于表现剪纸中鱼的主体轮廓,而阴刻则用于背景和装饰性元素的刻画,如鱼身上的几何图案和锯齿图案等,通过阴刻大面积的块状留白,增强了画面的立体感和层次感。而阴阳结合的技法使得画面细节更为丰富,既形体清晰醒目,又精致灵动。

最后,山东民间剪纸鱼纹样在色彩上均较为活泼明快。因剪纸材料和工艺的不同,其颜色有单色和多色的区别。为了烘托传统节日的喜庆氛围,单色剪纸通常为高纯度的鲜红色,而彩色剪纸则可灵活运用黄、红、绿、蓝、紫和黑白颜色,反映人们对节日和民俗活动的内心感受。山东的彩色剪纸主要有染色和拼贴两种类型,其中染色剪纸中的鱼纹样更为普遍。染色剪纸多分布于胶东半岛的沿海地区。早在明万历年间的《莱阳县志初志》中,便记载了剪纸中运用的“剪”和“绘”两种技法。地处胶莱河东侧的胶东半岛,依山傍海的地理环境和发达的渔业贸易,形成了当地人富裕且悠闲的生活状态,因而其染色剪纸在风格上更为精致细腻、平和而质朴。[17]胶东地区的染色剪纸被当地人称为染色窗花、窗染花等。以黄县窗染花为例(见图8),其鱼纹样多为金鱼形象,如《娃娃金鱼》《金鱼穿莲花》等,在色彩上多运用明快艳丽的红、黄、紫、绿颜色,通过将剪刻与绘画中的色彩点染技法相结合,使整个图案层次分明,从而烘托出节日的喜庆氛围。

四、结束语

鱼纹样作为山东民间剪纸艺术的重要表现内容,源于早期氏族部落中对鱼的图腾崇拜,并由此发展、衍生出具有吉祥寓意的纹样题材,其剪纸形象均可在汉代画像石中发现相似的来源,反映了鱼纹样在造型和内涵上的继承和发展。从纹样内涵的角度来看,其反映了人们对子孙连绵的期许,以及丰稔物阜、驱邪禳灾等朴素的吉祥观念,以期通过鱼纹样剪纸的创作弥补现实的不足。山东民间剪纸鱼纹样多为鲤鱼和金鱼形象,在造型和颜色上存在着区域性差异,胶东地区细腻精巧,多染色剪纸,而渤海湾及鲁西地区则多豪放粗犷,但在整体上都共同体现了注重意象、阴阳刻结合的风格特点,寄托了人们改造生活的精神需求和社会理想。

参考文献:

[1]谢琼梅.中国传统鱼纹象征符号解密研究[J].理论与创作,2011(4):113-115.

[2]唐家路.民间艺术的文化生态论[M].北京:清华大学出版社,2006.

[3]刘亚平.吉祥剪纸的造型与观念[J].美术观察,1997(2):48-49.

[4]郑军.中国传统鱼纹艺术[M].北京:北京工艺美术出版社,2014.

[5]张海原.民间剪纸中鱼形纹样的构成元素研究与应用[D].石家庄:河北经贸大学,2023.

[6]曹国洪.民间鱼纹剪纸生命意象溯源[J].民族艺术研究,2010,23(4):160-163.

[7]陶思炎.中国鱼文化[M].北京:商务印书馆,2019.

[8]谢琳.民间美术中“鱼”的性别象征:由“鱼穿莲”说起[J].民族艺术,2008(4):119-121.

[9]潘鲁生.中国民俗剪纸图集[M].北京:北京工艺美术出版社,1999.

[10]潘鲁生.民艺研究[M].济南:山东美术出版社,2007.

[11]乔治·桑塔耶纳.美感[M].杨向荣,译.北京:人民出版社,2013.

[12]杨学芹,安琪.民间美术概论[M].北京:北京工艺美术出版社,1994.

[13]张雁,冯益茹.山东民间剪纸艺术“娃娃”纹样研究[J].美术观察,2024(1):81-82.

[14]李朝霞,李滔.中国民间剪纸的地域特色[J].文艺理论与批评,2009(3):138-140.

[15]邰高娣.中国剪纸[M].桂林:广西师范大学出版社,2021.

[16]潘鲁生,陈鲁夏.中国吉祥剪纸图集[M].北京:北京工艺美术出版社,1999.

[17]任莎莎.胶东剪纸述要[J].美术,2016(12):151.

(编辑:高 琼)