习作单元项目化学习的设计、实施与进阶策略

[摘 要]在习作教学中,采用项目化学习能激发学生的学习主动性,有效提升教学效率。教师可立足单元整体与具体学情定位项目目标,创设情境,设计学习任务;搭建支架与成果展示平台,引导学生进行语文实践;开展多元评价,让项目化学习得以进阶。这样开展习作单元项目化学习,能让学生的读写能力得到提升,语文核心素养得到全面发展。

[关键词]习作单元;项目化学习;教学策略

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)31-0089-03

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称“语文新课标”)在“课程理念”中提到,要“增强课程实施的情境性和实践性,促进学习方式变革”。《义务教育课程方案(2022 年版)》提出“积极开展主题化、项目式学习等综合性教学活动”。可见,变革课堂教学方式,以项目化学习作为课堂教学的组织方式,是语文新课标的核心理念之一。项目化学习强调以学习为中心,这对学生核心素养的发展具有重要的促进作用。下面,笔者以统编语文教材三年级上册第五单元为例,探讨开展习作单元项目化学习的设计、实施与进阶策略。

一、轴心撬动,精心设计项目化学习

(一)系统梳理,精准定位项目目标

立足单元整体,梳理习作单元的教学内容,可准确定位项目化学习的目标。三年级上册第五单元是统编语文教材的第一个习作单元,单元主题为“留心观察”,旨在让学生明白观察在生活中的重要作用,学习细致观察的方法,并在此基础上写出符合要求的文章。本单元由两篇精读课文《搭船的鸟》《金色的草地》、两篇习作例文《我家的小狗》《我爱故乡的杨梅》、“交流平台”“初试身手”,以及单元习作“我们眼中的缤纷世界”等组成。单元课文描写了生活中常见的动物、植物和场景,展现了五彩缤纷的世界。如《搭船的鸟》一文,作者通过多种感官仔细观察沿途的景物。教学时,教师可以通过该课文引导学生学习多角度的观察方法。《金色的草地》一文,作者无意中发现了草地会变色,通过细致观察,弄清了草地变色的原因。教学时,教师可引导学生感受作者观察的细致,体会留心观察的好处。在“初试身手”的学习中,教师可以引导学生从不同角度、用不同感官去观察、感受身边的事物。在教学“习作例文”时,教师可以让学生学习凸显事例、聚焦变化、融入感受的写作方法。本单元的习作主题为“我们眼中的缤纷世界”,要求学生把自己在观察过程中印象最深刻的一种事物或一处场景写下来,并向同学展示自己的观察成果。

通过梳理本单元的结构与文本内容,教师可将本单元的项目化学习目标定位为:能够留心观察周围事物并把观察所得写下来。这样,要求学生熟练掌握多种观察方法,能将生活观察与写作有机结合,以清晰、生动的文字记录观察所得,并尝试修改和完善自己的习作。

(二)立足学情,精心设置驱动性问题

只有立足学情,方能找准学生习作学习的起点,合理设置驱动学生学习的核心问题。这一阶段的学生已初步知晓可以用眼观、手摸、耳听等多种方式进行观察,然而对留心、细致观察的好处认识不足,也不清楚如何进行细致观察并记录观察结果。因此,教师在开展本次习作单元的教学时,依据统编语文教材习作单元各个板块之间存在的逻辑联系,将“初试身手”当作突破的关键点,让学生试写。试写后,教师发现学生习作存在以下问题:(1)未按顺序观察;(2)未能写出动物、植物的特点;(3)观察角度较为单一……基于此,笔者设计驱动性问题如下:

同学们,我们班准备推出 “我们眼中的缤纷世界”专刊,现已发出征稿启事。若大家能够写好自己的观察所得,就有希望将优秀习作发表在班级专刊上,并被选为金牌小作家哦!

这里,笔者以终为始,逆向设计单元项目化学习任务,将习作前置,并以此为轴心,创设出版班级专刊“我们眼中的缤纷世界”的情境任务,以项目化学习的方式,引导学生进入学习情境,将学习从“看中学”转为“做中学”。这样,可以引导学生在解决问题的过程中获得知识和深刻的表达体验。

(三)创设情境,清晰梳理项目任务

项目化学习可分为六个阶段,即“入项探索—知识与能力建构—合作探究—形成与修订成果—出项—反思”。在学习素养视域下,项目化学习呈现出从低层次至高层次的特点。入项探索阶段是借助特定的情境促使学生投入项目化学习之中,获得真实且深刻的体验。据此,笔者创设了出版班级专刊“我们眼中的缤纷世界”的学习情境。具体、真实的情境能够激发学生学习的热情和主动性,让学生真正习得知识和掌握技能。

为达成核心目标,引导学生在语文实践活动中学会留心观察与创意表达,笔者设置了四个学习任务。任务一:激发兴趣,明确项目主题;任务二:细致观察,习得习作方法;任务三:实践表达, 运用习作方法;任务四:佳作赏读,编辑班级专刊。每个任务由具体的学习活动组成,任务一由“整体把握”“明确主题”“发布任务”三个活动构成;任务二、任务三由“品读感悟,习得观察方法”“迁移实践,运用习作方法”“总结提升,延伸习作方法”三个活动共同组成;任务四则由“赏读评价”“修改完善”“推荐评选”三个活动组成。

二、载体联动,精准实施项目化学习

(一)搭建支架,探究项目活动

任务驱动的习作单元,项目化学习需要从学情出发。因此,教师要精心设计具体、操作性强的语文实践活动,并搭建适切的支架,助力学生学习。

以“任务二:细致观察,习得习作方法”的教学为例。在《金色的草地》一课教学的“品读感悟,习得观察方法”活动中,教师先引导学生细读第三自然段,关注不同时段草地的颜色并探究草地变色的原因;然后引导学生交流发现“作者观察了草地颜色变化的现象并探究草地发生变化的原因。在学生了解作者的观察与表达方法后,教师出示含羞草、牵牛花、向日葵等植物的图片、视频,让学生运用从课文中习得的描写植物的方法来描述它们的变化。在此活动中,图片、视频、课文都是学生学习的支架。这样,在进行“任务三:实践表达,运用习作方法”的语文实践时,学生就能运用习得的方法写下自己的观察所得。在教学中,教师从课文中找准习作的训练点,引导学生按照一定顺序进行观察,并按顺序将观察结果写下来。这样教学,实现了教学相长,有助于学生掌握细致观察的方法。

(二)展示成果,实现素养落地

项目化学习需要凭借显性的项目成果来展现学生的学习过程。学习成果应当体现核心知识与能力的转化,并且彰显出创造性,对自己以及他人具有一定的影响。

为呈现优质成果,笔者以终为始,将习作前置。在单元教学之初,笔者先引导学生关注“初试身手”,尝试写作,并梳理学生习作的问题;再根据学生习作存在的问题,通过开发单元教材资源,进行有针对性的指导。比如,通过《搭船的鸟》《金色的草地》让学生明白要按顺序,留心、细致观察才能发现动物的外形、动作特点以及植物的神奇变化。教学《我爱故乡的杨梅》一课时,引导学生调动多种感官,全身心参与学习活动。最后,引导学生整合习得的方法,修改尝试,获得语文素养的提高。通过本单元的学习,学生掌握了按照先总后分的顺序进行细致观察的写作方法,还学会了调动多种感官进行观察的方法,具体、真实地记录观察结果,并进行迁移运用。这样,既提升了学生的观察能力与语言表达能力,也实现了语文核心素养的落地。

三、评价引领,推动项目化学习进阶

(一)评价跟随,引领项目学习

项目化学习的评价要与项目化学习的目标相对应,且贯穿学习的整个过程。教师可从多方面实施评价,同时综合运用学生自我评价、学生相互评价、教师评价等方式,及时了解学生项目化学习的情况,让评价的导向作用最大化。

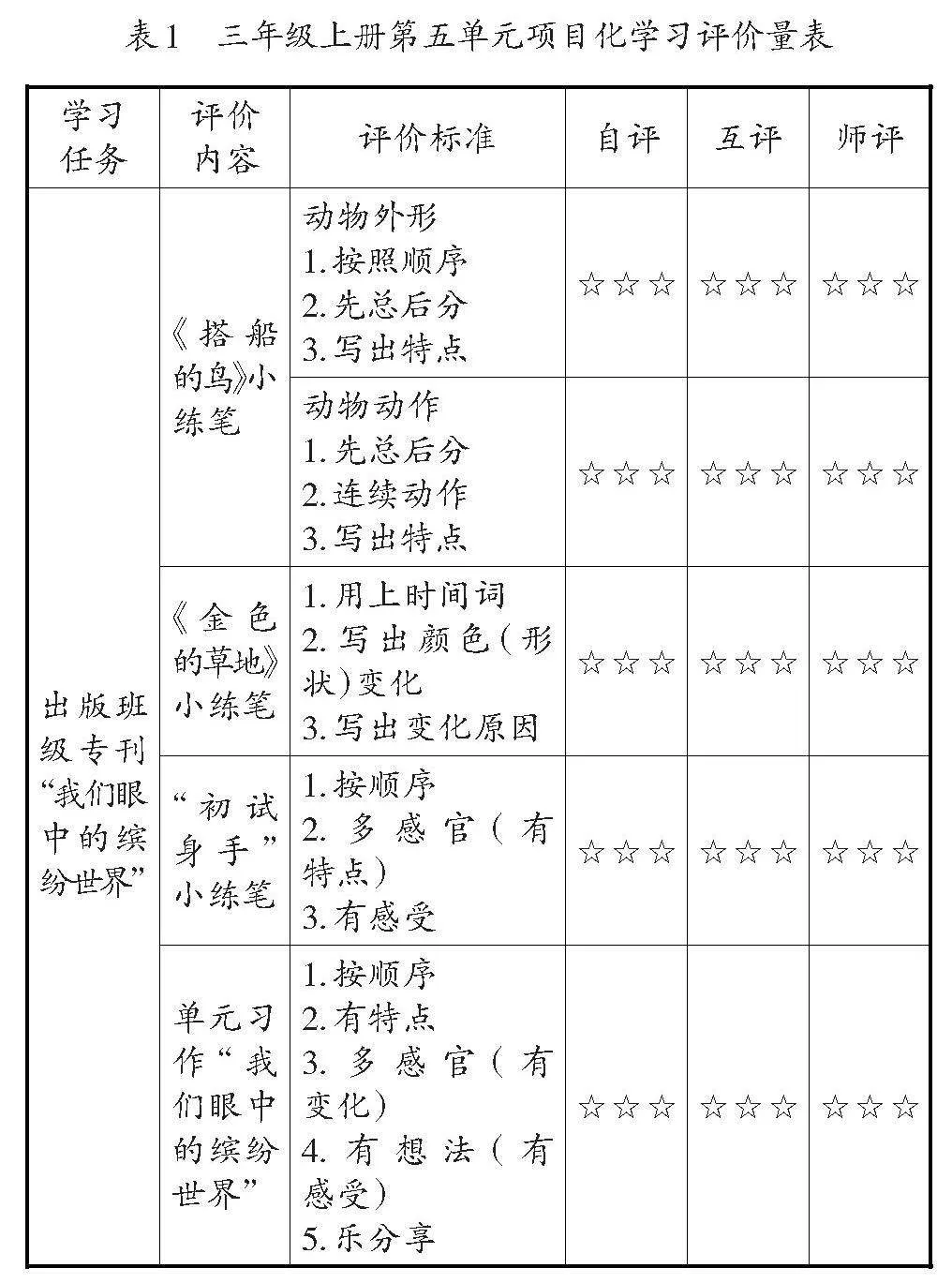

教师依据本单元的精读课文、“习作例文”“交流平台”及“初试身手”等学习内容,从多个维度设计评价量表(见表1),让学生循序渐进地完成对自己眼中缤纷世界的创意表达。

在本单元教学中,教师始终把评价贯穿于整个学习过程及学习结果中。通过开展多元评价,教师为学生的发展营造环境,激发学生习作的内驱力,让学生在自我监控、自我反思、自我调节的过程中实现习作能力与表达能力的提升。

(二)反思回顾,推动项目拓展

习作单元的项目化学习,要让学生主动梳理、反思写作学习的经验,形成能够迁移的写作思维。经过回顾与反思,学生能够审视自己学习过程,把所学到的写作知识、经验、思想、方法融入以前的知识图式,促进自身认知能力的发展。

在本单元的项目化学习中,教师设计“佳作赏读,编辑班级专刊”这一拓展性任务,扩展了学生的学习时空。学生先通过拍照、手抄报、绘画等形式记录下自己眼中的缤纷世界,再将观察所得写下来,最后在全班同学面前朗读自己的佳作。教师与学生根据评价标准共同讨论班级专刊“我们眼中的缤纷世界”的选文,评选金牌小作家,并利用课余时间指导学生编校,将语文实践与互动交流相融合,让学生在语文实践中品味快乐,积累知识,发展思维,提高审美素养。

总之,借助项目化学习开展习作教学,可有效帮助学生内化习作知识,在实践中提高语言运用能力,增强教学效果。项目化学习能让学生真正地沉浸于学习中,逐渐成长为能够迁移运用知识来解决实际问题的学习者,获得语文核心素养的发展。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3] 余文森,龙安邦.指向核心素养的课堂教学探索[M].北京:高等教育出版社,2022.

[4] 夏雪梅.项目化学习的实施:学习素养视角下的中国建构[M].北京:教育科学出版社,2020.

[5] 骆可青.重构·嫁接·进阶:“小百科”直播:五年级上册习作单元项目化学习设计与实施[J].语文教学通讯,2022(36):58-60.

(责编 韦 雄)