统整“六性”:学习任务群视域下革命文化类文本教学探索

[摘 要]在当前的教育大背景下,教师以文学阅读与创意表达学习任务群为载体,将革命文化精神渗透到单元整体教学中,围绕目标、情境、任务、活动、资源、评价这六大核心领域进行深入而系统的探索与实践。通过统整素养性目标、真实性情境、整体性任务、实践性活动、综合性资源、过程性评价,力求培养出具有责任担当与文化自信的时代新人,使红色基因深深植根于学生的心中。

[关键词]小学语文;文学阅读与创意表达学习任务群;革命文化;单元统整

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)31-0054-04

统编语文教材秉持立德树人的教育理念,不断增加革命文化内容的比重,编排上从单篇呈现逐步向主题单元过渡。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文新课标”)提出了学习任务群概念,为课程内容的组织和呈现提供了新的思路。革命文化类课文属于文学阅读与创意表达学习任务群,在义务教育四个学段中均有明确且有层次的学习要求。革命文化类文本的教学不仅注重阅读,更强调与之相辅相成的表达,要求学生既能感受革命文化,又能通过讲述、评析等方式来传播革命文化。

然而,实际教学中,我们面临着一些挑战。首先,认知层面。由于时间相距较远,学生对课文的历史背景缺乏了解,对其中的人物、事件等有距离感。其次,实践层面。部分教师过于注重情感的渲染和引导,而忽视了学生的自主探究和语言运用;过于依赖课内讲授,而忽视了课外的拓展延伸;过于关注终结性评价,而忽视了过程性评价。

本文从文学阅读与创意表达学习任务群出发,以统编语文教材六年级下册第四单元为例,围绕目标、情境、任务、活动、资源、评价六个方面进行综合考量,探讨革命文化类文本的有效教学策略。

一、基于素养性目标,指向革命文化教育

革命文化类文本的教学应超越单一课文或知识点的局限,致力于培养学生的必备品格和关键能力,指向明确的素养性目标。《中国学生发展核心素养》强调培养学生的人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养;语文新课标则进一步提出了文化自信、语言运用、思维能力、审美创造四大核心素养。革命文化类文本作为培养具有责任担当和文化自信的时代新人的重要资源,其教学应借助革命故事这一载体,以革命先辈的崇高精神为指引,最终指向学生核心素养的全面发展。

结合文学阅读与创意表达学习任务群第三学段的学习内容,本单元的素养性目标可定位为:感受英雄人物的崇高品质,体会人物坚定的信念和崇高的信仰,继承和弘扬革命文化,树立自己的远大理想。教师要以素养性目标为出发点,将知识与生活联结起来,引导学生从对革命文化的知识学习和精神感悟,到对“你的理想和心愿是什么?”的思考。这种指向核心素养的教学才是有价值和意义的。

二、创设真实性情境,点燃革命文化激情

语文学习任务群具有情境性,强调在情境中开展活动,利用情境推动学生的学习不断深入。革命文化类文本所具有的独特的时代色彩和革命性质,在学生与文本之间形成了一道难以逾越的障碍。基于此,教师可以创设真实性情境,搭建一座连接学生与革命文化类文本的桥梁,以激发他们的学习热情,促使他们在与情境互动的过程中逐步深化对革命文化的理解。在创设情境时,教师应注意紧扣教学目标,综合考虑人文主题、语文要素及学习内容三个维度,实现教学资源的有机整合。

本单元的人文主题是“理想和信念”;阅读要素是“关注外貌、神态、言行的描写,体会人物品质。查阅相关资料,加深对课文的理解”,表达要素是“习作时选择适合的方式进行表达”。文学阅读与创意表达学习任务群第三学段的学习内容,强调运用讲述、评析等方式交流自己的情感体验(见表1)。

鉴于此,本单元的情境创设应旨在引导学生通过文学阅读体会人物品质,并运用讲述、评析等方式进行创意表达,最终完成写作。这实质上是一个从感受到讲述再到运用的递进式学习过程。教学中,笔者创设学习情境如下:“新中国成立后,中国人民在中国共产党的领导下脱贫致富。我们今天的幸福生活来之不易。作为少先队员,大家应该铭记历史,了解中国共产党的百年奋斗历程,牢记那些为民族独立与人民解放献身的革命先烈。为此,我们班准备举行‘奋斗的历程’主题展览会,分为‘明先贤之志’‘悟民族之魂’‘扬革命之情’‘书吾辈之愿’四个展馆,最终评选出最妙批注、最佳诗集和最美心愿,欢迎同学们踊跃报名参加。”

上述情境创设以润物无声为教学原则,以文学阅读为教学主线,以创意表达为终极目标,在潜移默化中拉近了学生与革命先辈的距离,助力学生走近英雄,了解他们身上的优秀品质。

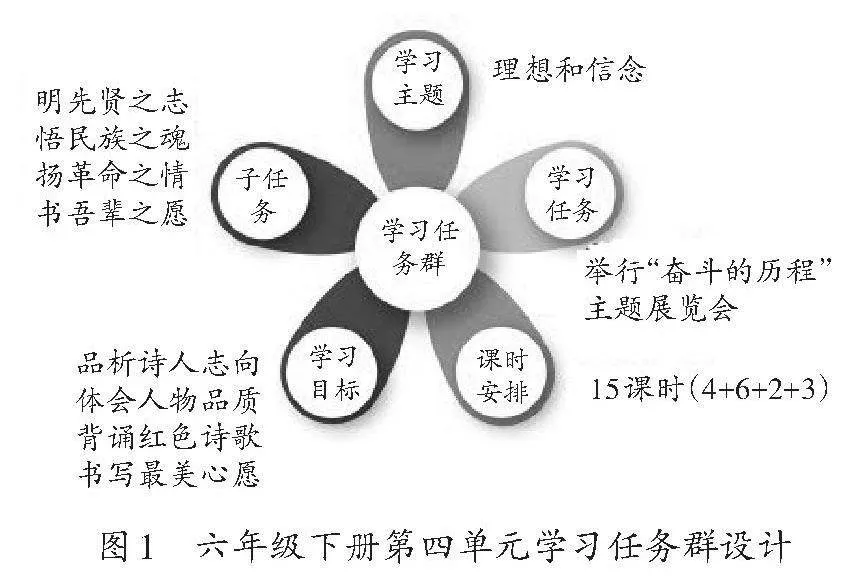

三、重构整体性任务,关联革命文化内容

学习任务群实施旨在通过真实情境中的学习活动,将原本孤立的知识点进行情境化和条件化重组,使之成为具有实际意义的学习任务,从而超越单篇教学的局限。本单元教学中,我们通过将单元课文、综合性学习、语文园地等有机结合起来,构建出一个内容紧密相连、环环相扣的学习体系(见图1),促进学生对革命文化的深入理解和全面掌握。

由图可知,本次学习任务与学习目标相匹配,并以多样化的形式呈现学生的学习成果。在布置展馆一“明先贤之志”的过程中,学生学习《古诗三首》通过歌咏具体事物表达志向和情感的方法,并联系读过的古诗,梳理这些诗中的哪些事物被赋予了人的品格和志向;在布置展馆二“悟民族之魂”的过程中,学生学习其他三篇课文,在读懂文章的基础上搜集和阅读更多的革命文学作品;在布置展馆三“扬革命之情”的过程中,学生搜集和研读红色诗词并制作成诗集;在布置展馆四“书吾辈之愿”的过程中,学生选择适合的方式书写自己的心愿。

上述学习活动以激活经验为起点,以任务驱动为核心,通过文本解读促进学生的深入探讨,通过拓展探究促进学生的知识发展,并以迁移运用为实践支点,共同致力于引导学生深入体会革命先辈的内心世界,从而激发学生对崇高使命感和强烈责任感的深刻领悟。

四、延宕实践性活动,滋养革命文化精神

学习任务群强调在任务驱动下设计语文实践活动,以培养学生的关键能力。在革命文化类文本教学中,我们不能只关注思想的渗透,而应深入挖掘教材中语言文字、价值观与学习目标之间的融合点,将具体的学习目标分解为一系列具有层次性和逻辑性的实践活动,引导学生完成学习任务,实现学习目标的全面达成。

本单元教学中,我们要将语文实践具体落实到每个学习活动中,探究如何在学习任务群实施过程中引导学生的语文实践、提升学生的关键能力。如在展馆二“悟民族之魂”中,学生需要参与四个层面的语文实践活动,以深化对革命文化的理解和感悟。首先,概括主要事件,提炼关键信息。其次,通过细致阅读提取李大钊等的外貌、神态、言行描写,深入体会李大钊等革命者的形象。然后,查找并观看相关视频资料。这不仅能加深学生对李大钊等革命先辈大无畏、无私奉献精神的感悟,而且能丰富他们对革命历史的认识。最后,制作海报并附上批注,通过表达和交流将内心的感悟转化为外在的行动,进一步体会革命先辈的崇高精神。这四个活动环环相扣,逐步培养学生的各项能力,发展他们的核心素养,使他们能够更好地传承和弘扬革命文化精神。

为了深化革命文化类文本教学,我们还要细化实施方案、丰富实施形式。通过多样化的形式将工具性与人文性有机融合,确保革命文化类文本教学在文道统一的道路上稳步前行,引导学生通过实践体验在心灵深处种下红色的种子,进而将革命文化的精髓内化于心、外化于行。

五、整合综合性资源,拓展革命文化视域

学习任务群的综合性主要体现在运用跨学科思维精心设计并实施语文学习活动。我们追求的不仅是书本知识与现实生活的有机结合,还包括语文课程与其他学科的无缝对接。教师应当深入挖掘日常生活中的教育资源,利用地域特色文化资源引领学生走进革命圣地,进行沉浸式的体验学习。这有助于学生更加深入地理解革命先辈的伟大事迹,形成对革命精神更深刻的感悟。

教师可带领学生参观当地的红色文化遗存和革命遗址。例如,杭州的梅家坞有周总理纪念室,室中有周恩来塑像。教师可设计两个学习任务:一是观察周恩来塑像,运用外貌、神态等描写表现人物特点。这是对所学知4bb384afb2364d6f070bbe39290c71a1a6b375650fcff271c9415f12ea90c4ed识的迁移运用,指向知识与生活的联结。二是担任周总理纪念室的小导游。通过查找资料、实地考察等方式了解周恩来与杭州的故事,并在此基础上撰写导游词。展示环节,教师可引导学生运用多种方式进行展示,如讲述故事、绘制名片、角色扮演、吟唱歌曲等。这样依托地域资源实现资源的综合、学科的综合,能让学生走近真实的革命英雄,让革命精神深入学生内心。

教师应利用综合性资源,从更广阔的视角开展革命文化教学,通过将课内学习与课外实践相结合的方式,引导学生深入探索革命文化,在实践中感悟革命精神。

六、注重过程性评价,引导革命文化进阶

过程性评价聚焦学习过程,旨在通过对教学活动的持续监测与反思不断优化教学过程、提升教学成效。教师应树立“教—学—评”一体化的教学理念,以评价量表为工具,对革命文化类文本的学习进行深入的过程性评价。

任务开始前,教师应引导学生依据教学目标和重难点共同制订评价量表,明确每个环节的评价标准和预期目标。随着学习活动的不断推进,师生共同运用这个量表进行评估,并根据反馈结果对量表进行优化调整。任务完成后,教师根据量表对学生的学习成果进行全面评价。这样的评价方式使评价不再只是学习的终点,更成为学习过程中的一个重要环节,激励学生不断经历“学习—反思—改进—再学习”的循环,从而促进学生的深度学习和全面成长。

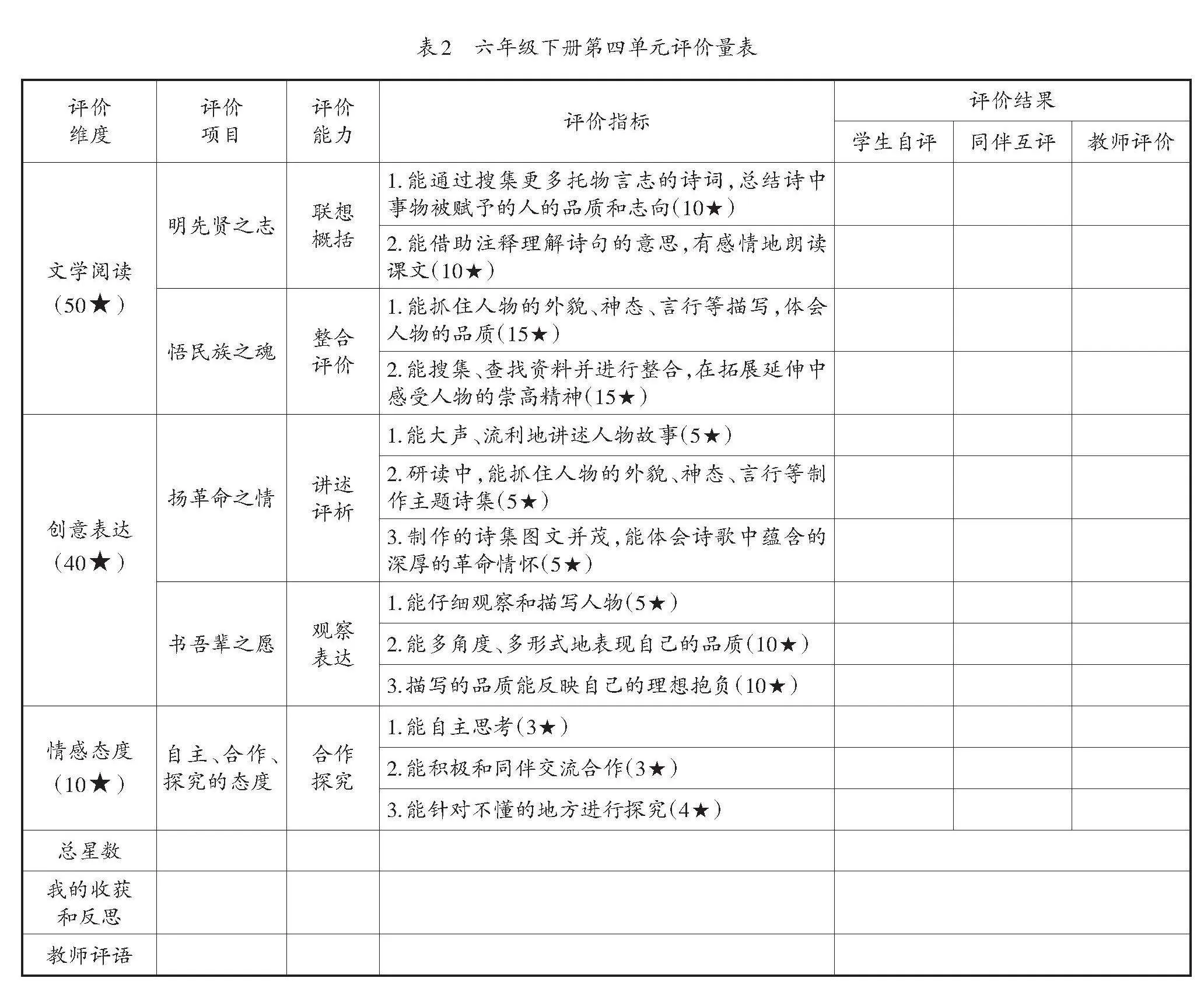

以本单元为例,我们聚焦文学阅读、创意表达、情感态度三个维度制订评价量表(见表2),针对每个学习任务设计评价标准,采用自评、互评和师评的方式,运用定量评价和定性评价,让评价量表引导革命文化类文本教与学的及时改进。

教师在实施过程性评价的过程中借助评价量表这一工具,清晰界定了评价的维度、项目、能力和指标,使革命文化类文本教学形成了一个闭环。这种评价方式不仅使学生对学习过程中各个环节的目标有了更清晰的认识,而且为教师提供了学情诊断和教学反思的有效途径。这样通过师生共同参与评价,从教与学两个层面共同推动了革命文化教学的有效开展。

综上所述,在文学阅读与创意表达学习任务群视域下,革命文化类文本教学旨在培养具有责任担当和文化自信的时代新人。教师通过制订素养性目标,为学生学习指明方向;通过创设真实性情境,激发学生的学习兴趣;通过设计整体性任务,吸引学生深入探究;通过聚焦实践性活动,实现学生知识向能力的转化;通过整合综合性资源,促进学生的深度感悟;通过运用过程性评价,推动教学的持续改进。这些策略从教与学的层面切准了革命文化类文本的教学重点,突破了革命文化类文本的教学难点,使红色基因深深植根于学生心中,为他们的全面发展和终身学习奠定了坚实的基础。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 王崧舟.小学语文革命文化教育的课程逻辑与实施路径[J].语文教学通讯,2022(12):8-13.

[2] 何奕宁,吴春彦.小学语文革命文化题材课文教学探索与实践[J].语文教学通讯,2022(9):19-21.

[3] 杨丽红.小学语文教学中革命文化教育的实践探索[J].黑龙江教育(教育与教学),2021(11):53-54.

[4] 柏春花.依托信息技术,优化小学语文革命文化教育[J].中小学电教(教学),2021(10):91-92.

(责编 蔡宇璇)