森林里行走的“小铃铛”

我国上古奇书《山海经》记述了一种叫“豪彘(zhi)”的动物。其文曰:“竹山,有兽焉,其状如豚而白毛,大如并(jī)而黑端,名曰豪彘。”其中“豚”在古代一般指猪,“荓”则是古人扎头发用的发善。那么这是哪一种动物呢?答案就是豪猪。

我国的3种豪猪

《山海经》总体而言是一部志怪古籍,也是一部荒诞不经的奇书。那么,我们又何以认为书中的豪彘就是现在的豪猪呢?东晋时期著名的训诂(gǔ)学家、文学家郭璞在其撰写的《山海经图赞》中给出了解释:“刚鬣(liè)之族,号曰豪狶(xī)。毛如攒锥,中有激矢。”这里狶就是猪。这句话描述的就是豪猪身上披满如锥刺的鬣毛的样子。

“训诂学”大致就是研究中国传统古书中词义的学科,“图赞”则是写在画面上的赞美诗文。简单地说,《山海经图赞》就是郭璞为《山海经》作的注释诗。

豪猪是一种中小型哺乳动物。虽然名字叫猪,但它是啮齿目动物,更贴切地说是一种体形较大的鼠类动物。啮齿目下分若干亚目,我国有松鼠型亚目、河狸型亚目、鼠型亚目和豪猪型亚目。由于河狸和豪猪不仅个子大,形态上与松鼠型、鼠型亚目差别也比较大,故不称作鼠。

全世界豪猪科的动物有4属12种,在我国栖息的豪猪则有2属3种。它们分别是豪猪属的中国豪猪和马来豪猪(云南豪猪),以及扫尾豪猪属的扫尾豪猪。其中,中国豪猪和马来豪猪稍大,成年个体体长在57~65厘米,尾长6~10厘米。扫尾豪猪略小,成年个体体长仅38~52.5厘米,尾长14~22.8厘米。

中国豪猪的分布范围最为广泛,在我国中、西部地区都能见到它们的身影。马来豪猪之所以又被称为云南豪猪,不仅仅是因为它们是马来豪猪的云南亚种,还因为它们在我国仅栖息于云南省西部山区。扫尾豪猪主要分布于西南地区和海南岛。

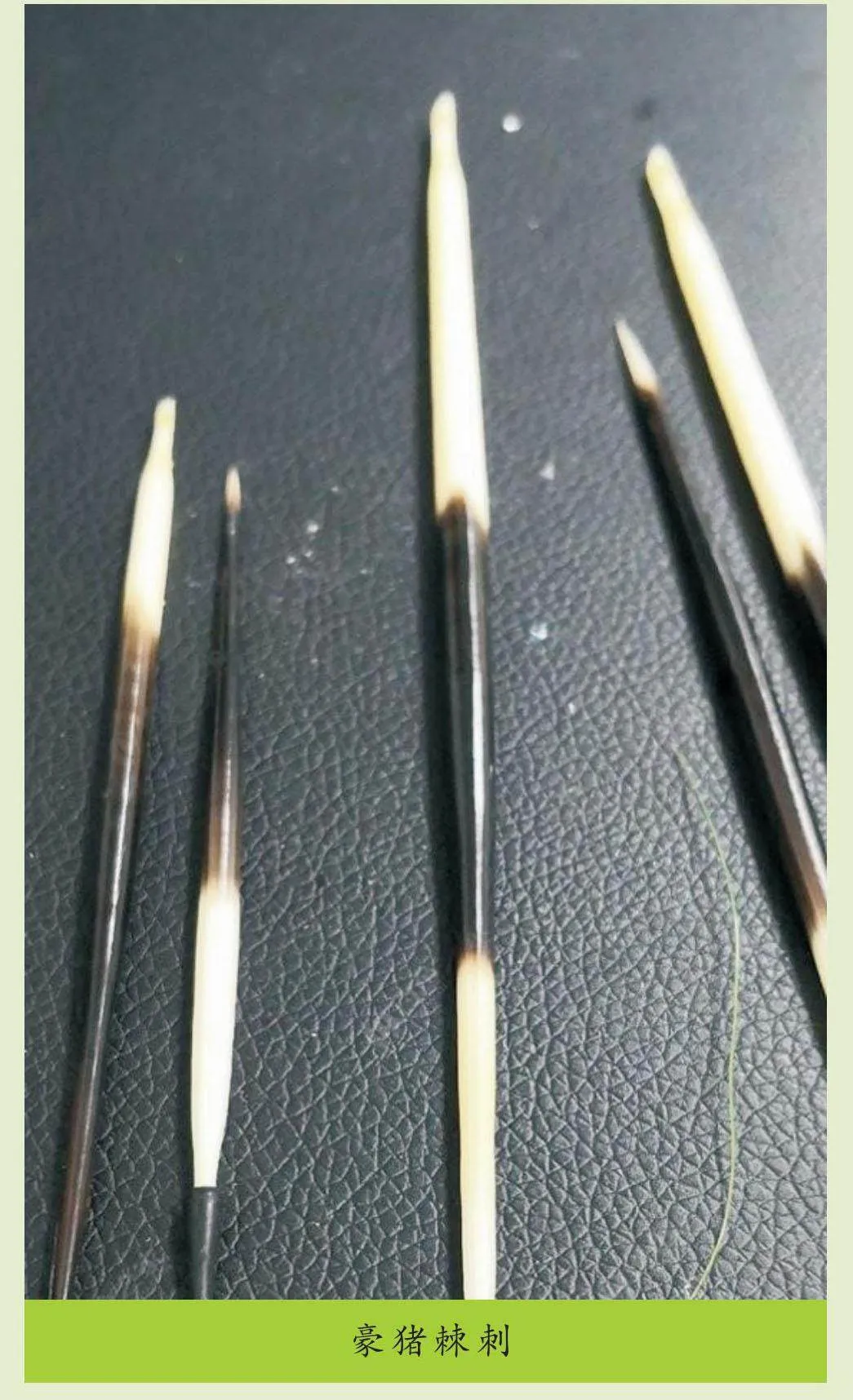

豪猪的头颈部细而长,全身黑色或黑褐色,其背、臀和尾部都生有粗且直的纺锤形中空棘刺,颜色是黑棕色和白色相间。它们主要以植物的根茎、果实、种子为食,也捕食昆虫、两栖类、爬行类,以及小型哺乳动物,平时昼伏夜出,常栖息在林木繁茂的山区丘陵地带的洞穴之中。

豪猪的隐秘生活

中国豪猪特别喜欢在靠近农作物的坡地或林中洞穴栖息。它们的前后足长有厚重的利爪,善于挖掘洞穴。它们的巢穴结构极其复杂,里面不但有主巢、副巢和几条洞道,甚至还有盲洞。盲洞是指没有通风的巷道。

豪猪在巢穴里挖掘盲洞的原因尚不完全清楚,有些科学家认为,那可能是其躲避袭击时的临时居所。不过,豪猪的巢穴一般都有2~4个供其出入的洞口,其中一个必然开口于杂草丛中。理论上来说,即便是捕食者能够潜入洞穴内部,豪猪仍然可以利用多个出入口轻松逃逸。不过,豪猪巢穴盲洞的用途,尚待进一步研究。

相对于其他穴居动物,豪猪算得上机会主义者。它们虽然善于挖洞,但是更喜欢废物利用。穿山甲和白蚁废弃的巢穴就是最好的选择,它们对其稍加修整就变成了自己的巢穴。白天,豪猪大多躲在巢穴里呼呼大睡,等到夜幕降临,它们才外出觅食。秦岭地区,安置在户外的红外相机就拍摄到豪猪夜晚觅食的图像。

我国野外的中国豪猪和马来豪猪,一个巢穴内一般仅有一对成年雌雄个体和2~4只幼崽共同生活。而扫尾豪猪的巢穴中虽然有发现群居情况,但每个个体都属同一个家族。

豪猪的眼睛小而圆,好似人类中的“眯眯眼”。它们的耳朵呈半圆形,相对于身体的比例来说也较小。所以,豪猪的视觉和听觉都较差,主要依靠嗅觉和触觉活动。也正因为如此,科学家发现豪猪每天晚上出来觅食的路线都比较固定。

豪猪常常窜入农田啃食玉米、竹笋、薯类、花生、瓜果,以及蔬菜等。它们喜欢把巢穴建在农作物附近的原因也源自于此,既轻车熟路又近在咫尺。

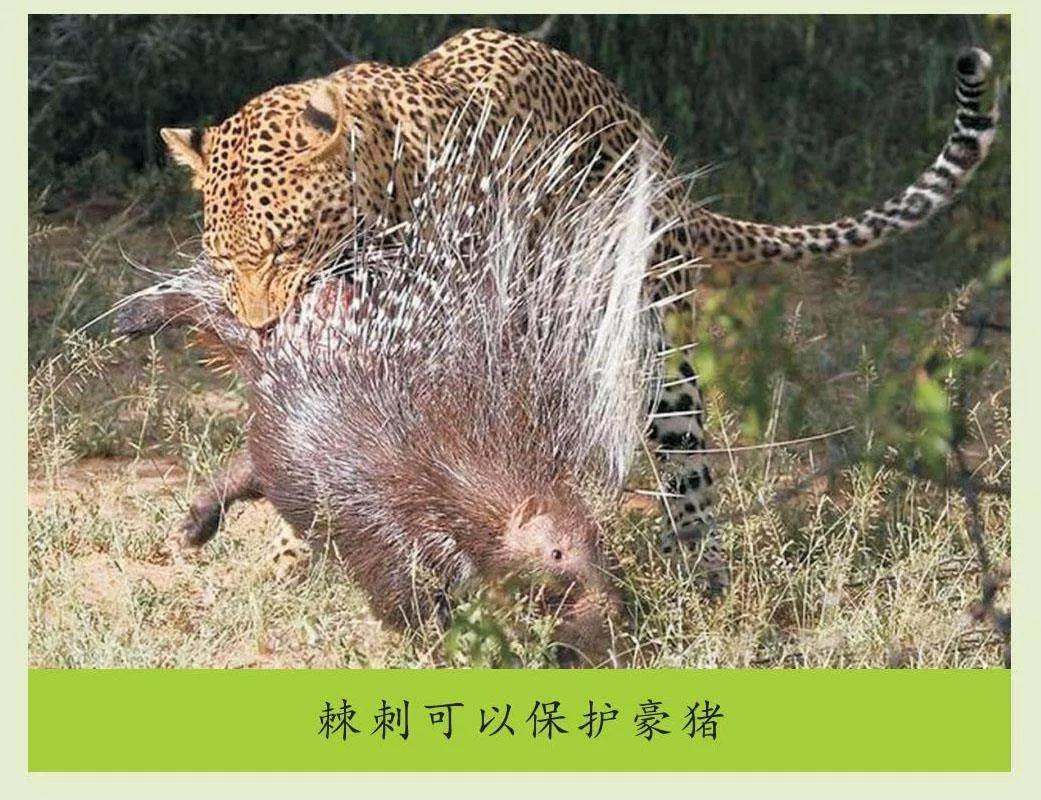

在野生环境下,由于豪猪全身披满坚硬的棘刺,因此一般食肉动物不到万不得已都不会轻易捕猎它们。不过,各种鼬类、貂类以及鹰、鸮等大型猛禽都是豪猪的天敌。这些动物都会利用自身灵活的走位,出其不意地将豪猪撞翻,从其腹部展开攻击。原来,豪猪的腹部和四肢仅覆盖着柔软而短细的小棘,是身体防护最薄弱的位置。

豪猪刺的秘密

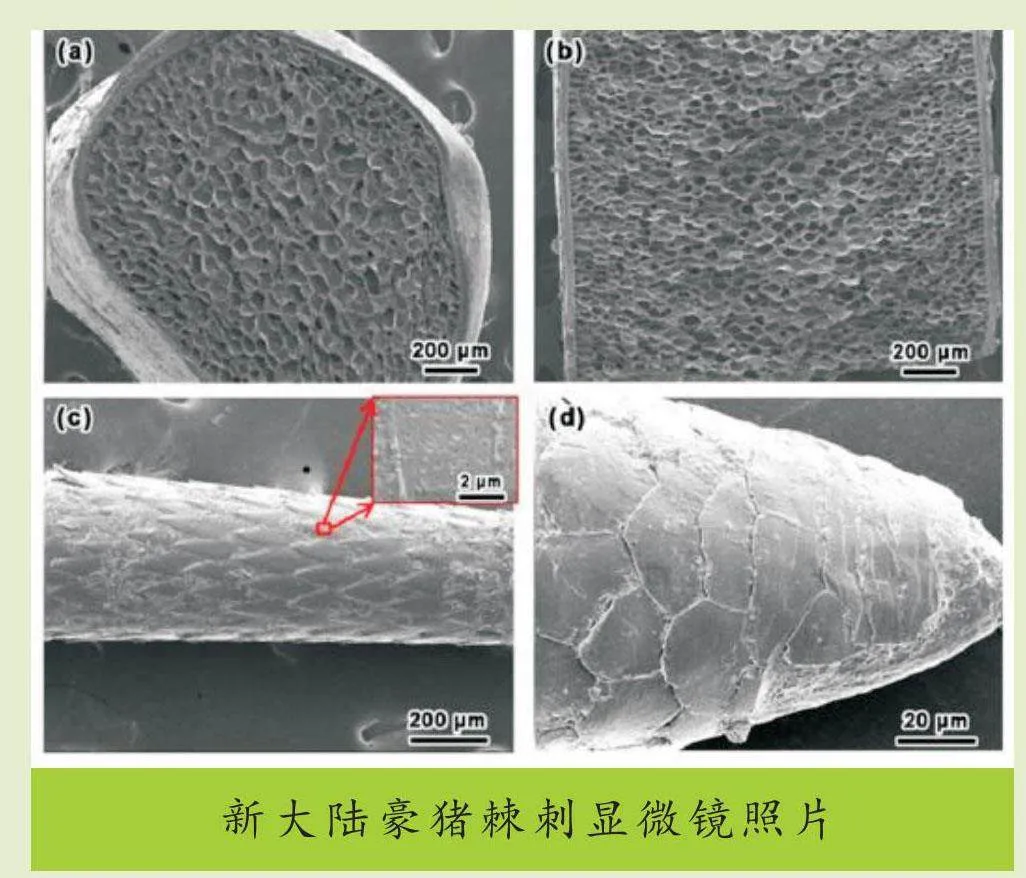

中国豪猪身体背部的棘刺长20~40厘米,刺表有许多细长纵纹,而从肩部到头颈部的棘刺扁平,尖端白色,在颈侧至颏形成半圈“白领”。马来豪猪的体背部则分布着粗刺和细刺,粗刺不会超过15厘米,细刺长度一般在25厘米左右。扫尾豪猪则全身几乎都披覆着扁形的短棘刺。研究发现,豪猪的棘刺含有大量的角蛋白。角蛋白是构成头发、角、爪,以及人体皮肤外层的主要蛋白质。所以,豪猪的棘刺不但可以像头发一样重复生长出来,并且和头发一样固定于毛囊之中。因此,豪猪对于棘刺的控制,仅限于让其直立和倒伏。也就是说,固定于毛囊上的棘刺比较容易脱离,但不能被豪猪“发射”出去。

民间传说,豪猪遇到威胁会发射出有毒的棘刺,猛兽被其刺中后就会死亡。这属于典型的误传、谣传,豪猪的棘刺本身并没有毒性,由毛发转化而来,是一种自我保护和防御机制。

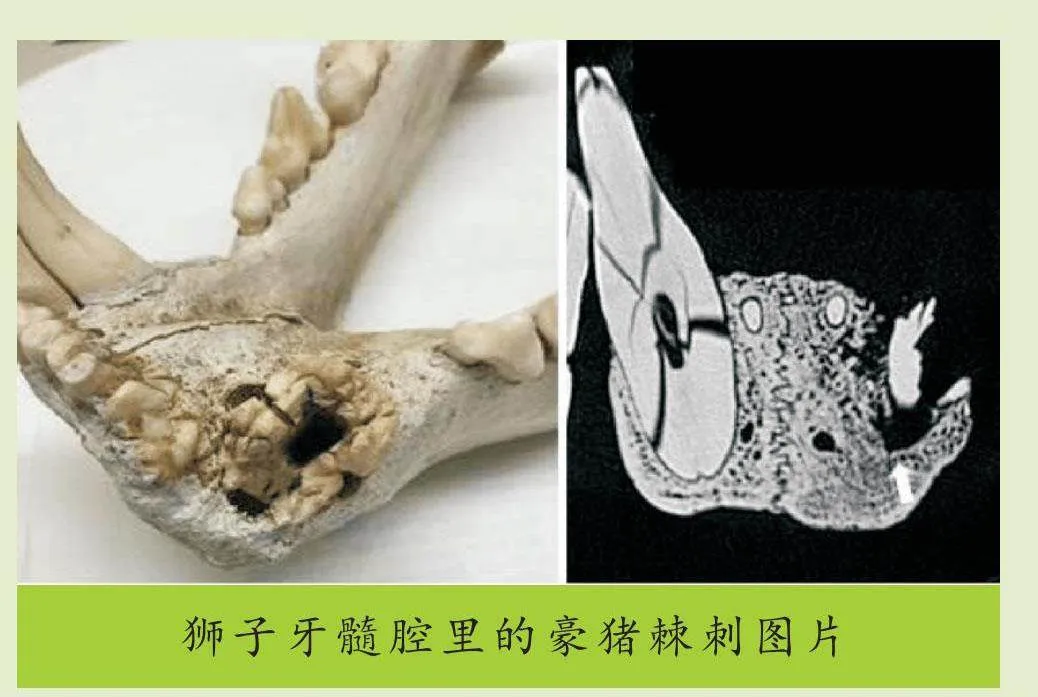

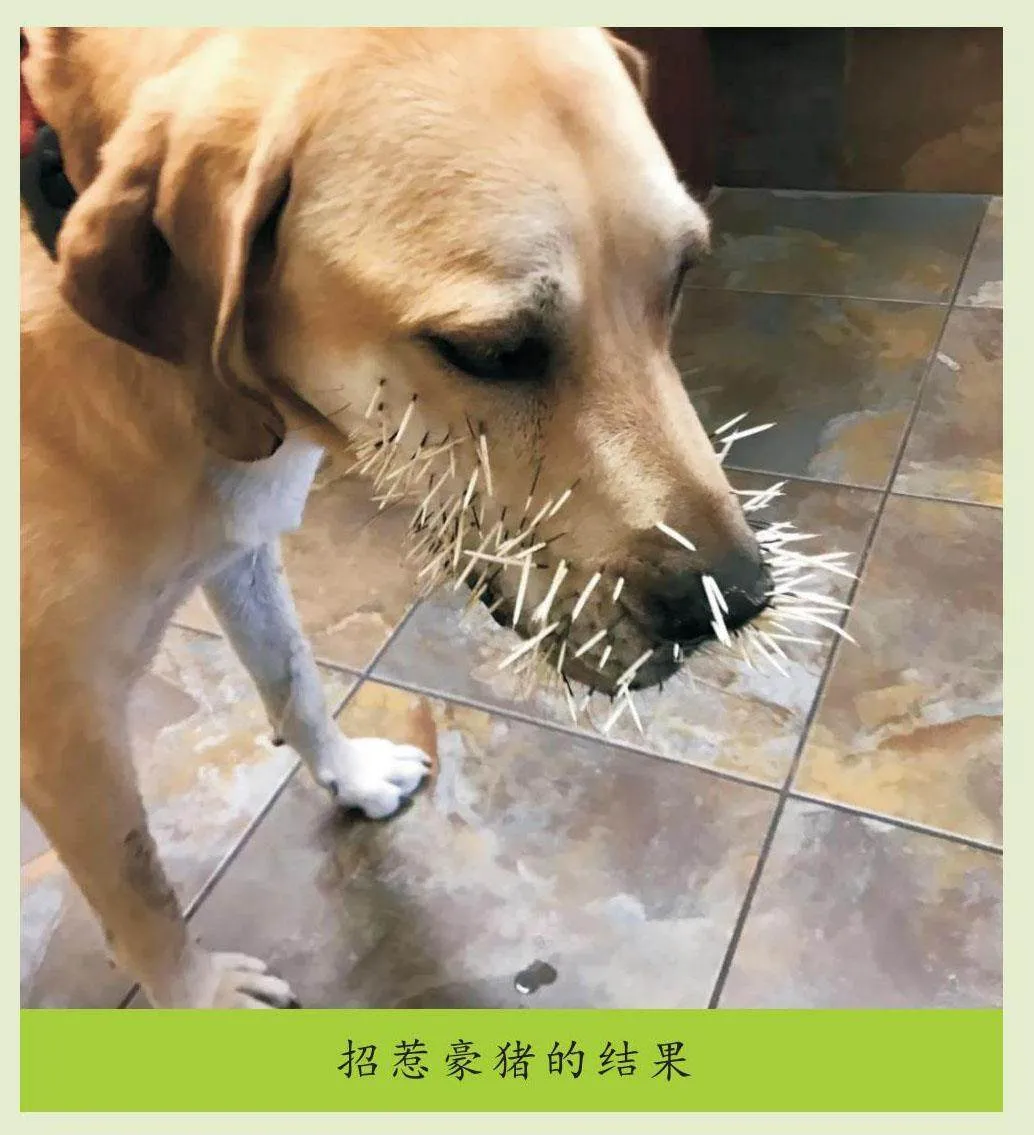

肉食动物被豪猪的棘刺刺中之后,有一些会留在其身体上,从而导致其发炎、感染,甚至最终死亡。这可能也是豪猪棘刺有毒传闻的来源之一。

旧大陆豪猪(欧亚非洲)的棘刺绝大部分没有所谓的“倒刺”,但扫尾豪猪的棘刺扁平,上面有沟,而新大陆豪猪(美洲)的棘刺具有“小倒刺”,这种倒刺其实就是毛发上鳞片状结构经过特化,演变成倒逆的微观结构。猎食动物一旦被这些细小的倒刺刺中就很难拔出来。即便是拥有灵活手掌的人类,在拔出这类豪猪棘刺时也会产生二次伤害。

科学家曾经在美国菲尔德自然博物馆的食人狮标本嘴里,发现一根长3厘米、直径0.7厘米的豪猪棘刺深深嵌在它犬齿的牙髓腔里。这可能引发其罹患严重的下颌骨髓炎和牙龈脓肿,导致它最终走上不归路。

栖息在我国的扫尾豪猪可谓是旧大陆豪猪里面的另类。除了与众不同的“刺上有沟”之外,外形娇小的它们竟然会爬树。它们的尾巴超过体长的2/3,而中国豪猪和马来豪猪的尾巴很短,仅10厘米左右,还不及体长的1/5。

当你行走在我国南方广袤的崇山峻岭之中,总会遭遇到各种意外和惊喜。如果草丛中突然传来一阵阵“沙沙”声,那有可能是与一只豪猪不期而遇了。

没有受到惊吓时,豪猪的棘刺一般都是放倒下来,紧紧贴着身体。坚硬的棘刺随着豪猪的运动而互相摩擦,便会产生“沙沙”声。反之,如果豪猪感觉到危险,便会用背部和屁股对准威胁来源方向,同时将一根根棘刺全部竖起来。此时,中空的棘刺相互碰撞,会发出响亮而清脆的“咔哒咔哒”声,伴随着豪猪嘴里发出的“噗噗”嘶吼声,数十米开外都能听得清清楚楚。因此,豪猪又被人们非常贴切地称为森林里行走的“小铃铛”。

这时候我们可就要小心了。豪猪这个脾气火爆的家伙,会“挺”着屁股,竖着棘刺,一个劲地往它感觉有威胁的动物身上凑。遇到这种情况,我们还是溜之大吉为妙,要是不小心被它扎上几“针”,那滋味可不太好受。

由于豪猪喜欢啃食农作物,所以曾被作为害兽大量捕杀。同时,受到人类活动的影响,它们的栖息环境被大范围破坏。因此,野生豪猪种群数量下降幅度比较明显。目前,在我国分布的中国豪猪、马来(云南)豪猪和扫尾豪猪都已经被列入了《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。希望,密林深处、丘陵高岗,能够听见更多的“小铃铛”。

- 青少年科技博览(中学版)的其它文章

- 走出丛林

- 嫦娥六号满载而归

- 教你在蹦床上自由地飞

- “烂煮黄精”怎么吃

- 考试集虑,我不怕

- 气候变暖可能会导致蝴蝶失去斑点