中国经济疫后恢复几何

提 要: 2024年6月,国际货币基金组织(IMF)将中国2024年经济增长预期上调至5%,相比年初发布的《世界经济展望报告》中的预期上调0.4个百分点。这在一定程度上反映了国际社会对中国经济增长的预期有所改善。那么,中国经济疫后恢复程度究竟如何?是否已经回到正常的增长轨道?在中国经济恢复过程中,又有哪些支撑或拖累因素?接下来政策该怎么调整?本文分别做出分析并得出结论。

关键词:中国经济;疫后恢复;支出端;收入端;政策

一、量化分析思路

判断疫情大流行对经济的冲击力度和疫后恢复程度,关键在于寻找一个用于比较的基准。通过将实际经济增长路径与反事实基准增长路径进行比较,便可直观观察经济在疫中和疫后的变化程度与恢复情况。基于这样的思路,我们的做法如下:首先通过将疫情前三年(2017—2019)各主要宏观经济指标的实际数据进行线性外推,可得到2020—2024年间的外推趋势值,并以此作为比较基准,之后只需将各项宏观指标在2020—2024年间的实际数值与外推趋势值进行比较,便可相对直观地观察经济恢复状况。若实际值远小于趋势值,则可认为疫后经济恢复情况欠佳;相反,若实际值接近甚至大于趋势值,则说明疫后经济恢复情况较好。需要注意的是,使用疫情前三年的数据进行线性外推而构造的趋势值本质上还是假设了疫情前后的短期趋势保持一致,并不涉及中长期的结构性因素或者其他外在冲击对经济变化趋势可能造成的干扰。

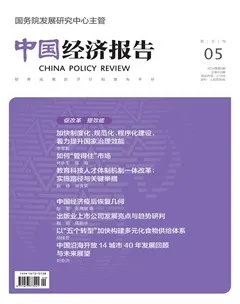

我们首先来展示疫情大流行三年(2020—2022)期间整体经济受到冲击的情况。图1中,两条垂直的虚线分别对应新冠疫情首次暴发(2019Q4)和2022年奥密克戎(Omicron)变异毒株流行(2022Q1)两大事件发生的时期。①图中横轴时间跨度为2017年第一季度(2017Q1)至2024年第一季度(2024Q1),纵轴为GDP指数。虚线为根据疫情前三年(2017-2019)的GDP指数进行线性外推得到的GDP指数趋势值,实线为实际的GDP指数。

图1中的实线是这样计算得到的。我们把2017Q1的GDP指数设为基准值100,其余时间的实际GDP指数根据国家统计局发布的不变价GDP季调环比增长率以如下方法计算获得:以2017Q3为例,当季GDP指数103.36,是根据2017Q1的基准GDP指数(100)、2017Q2的GDP季调环比增长率(1.74%)以及2017Q3的季调环比增长率数据(1.59%)计算获得的,即100×(1+1.74%)×(1+1.59%)=103.36。

类似地,我们可计算得到其他年份各季度的实际GDP指数。实线上任一时点的GDP指数的经济学含义为,该时点相对于基期(2017Q1)的GDP而实现的累计增长情况。例如,2024Q1对应的GDP指数实际值为144.22,意味着我国GDP在2017Q1至2024Q1期间累计增长了44.22%[(144.22-100)/100=44.22%]。

利用图1中的GDP指数趋势值与实际值的垂直距离,我们可以计算(GDP指数实际值-GDP指数趋势值)/100,用它表示GDP增速偏离趋势的累积幅度大小。需要注意的是,如果该值为负,即表示GDP累计增长率的损失。

从图1我们不难看出,中国经济在疫情大流行三年实际上经受了两次偏离趋势的冲击,第一次发生在武汉疫情暴发时,即2020年第一季度,此时GDP累计增长率相比趋势值降低了14.1%,随后有效的疫情防控使得经济快速恢复至疫情前的趋势值。

第二次冲击发生在奥密克戎变异株暴发后的2022年第二季度,此时GDP累计增长率相比趋势值降低了6.3%,说明这次的冲击远低于第一次,这在一定程度上得益于政府在统筹疫情防控和经济恢复上已经积累了一定经验。经历二次冲击之后,中国经济则呈现波动恢复的特征,不断向疫情前的趋势值靠拢。不过,到2024年第一季度,GDP累计增长率比趋势值仍低2.5%。

作为21世纪以来影响最大的全球性突发公共卫生事件,新冠疫情也对其他国家的经济增长产生了冲击。我们用同花顺iFinD提供的数据并使用同样的方法计算了美国、英国、法国、德国以及欧盟27国等主要发达国家的GDP指数趋势值与实际累积增长的状况(见图2)(a-c)。

图2(a-c)刻画了各国经济增长受到疫情冲击和恢复的情况。①可以发现,到2024年第一季度,与其他国家相比,中美两国的经济在疫后恢复情况相对更好,实际GDP累计增长率与疫情前趋势值的差距都仅有2.5%。但德国、法国、英国以及欧盟实际GDP累计增长率与疫情前趋势值的差距则分别为5.2%、6.5%、5%和5.9%,而且几个主要欧洲国家的经济增速与疫情前的趋势值呈现偏离扩大的态势。另外,从各国GDP增速首次受疫情冲击的程度来看,相对于英国、法国以及欧盟整体,中国、美国和德国的经济表现出了更大程度的韧性:中美德三国实际GDP累计增长率相较疫情前的趋势值分别损失了14.1%、11.1%和11.9%,而英国、法国和欧盟则分别损失了24.4%、20.8%和16.2%。

接下来,我们从支出和收入两个方面来进一步观察和讨论中国疫后经济的恢复情况。在支出方面,我们先分别观察居民消费支出的恢复情况、固定资产投资支出的恢复和进出口增速的恢复情况,之后再看居民部门、企业部门和政府部门的收入恢复情况。我们希望从中看到经济恢复进程中的短板和困难究竟在何处,以期启示宏观经济政策应该如何调整和发力。

二、疫后恢复:支出端

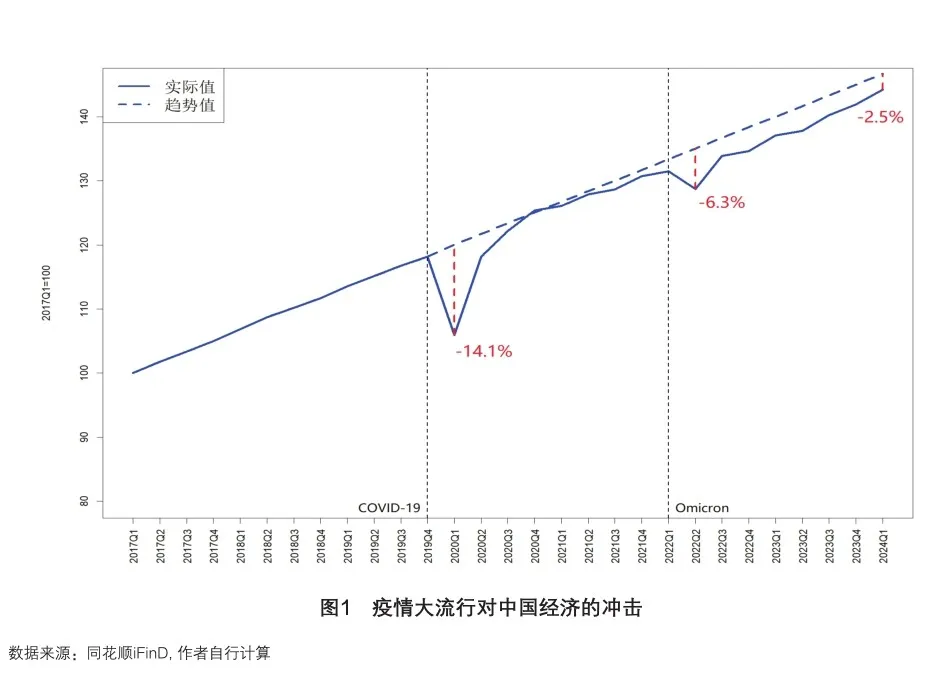

先来看我国居民消费支出的恢复情况。图3中,我们利用国家统计局的数据计算并展示了城镇居民、农村居民以及全国居民人均消费支出的恢复情况。图中虚线表示根据2017-2019年的数据进行线性外推得到的趋势值,实线对应的是消费支出的实际值;红色数值表示消费支出实际值与趋势值之间的相对差距,即(实际值-趋势值)/趋势值。图中两条垂直的虚线分别对应新冠疫情暴发(2019Q4)和奥密克戎毒株变异 (2022Q1)两大事件发生时期。下文各图均与图3类似,不再一一赘述。

如图3所示,总体来说,在2024年第一季度,很明显,城镇居民人均消费支出水平尚未恢复到疫情前的趋势值,比疫情前的趋势值低了4.2%;但农村居民人均消费支出水平恢复程度较好,比疫情前的趋势值高了约2.7%;综合来看,全国居民人均消费支出水平未恢复至疫情前的趋势值,低于疫情前的趋势值2.3%。

不过,从图上可以看出,尽管城镇居民人均消费水平和全国居民人均消费水平均尚未恢复至疫情前的水平,但二者与疫情前趋势值的差距均呈现逐渐缩小的态势:城镇居民人均消费水平和全国居民人均消费水平已分别从2022年第四季度和2022年第二季度开始逐渐靠近疫情前的趋势值。农村居民消费水平仅在2020年第一季度至2020年第三季度期间以及2022年第二季度遭受了疫情较大程度的负面冲击,其余时间均已赶超疫情前的趋势值。

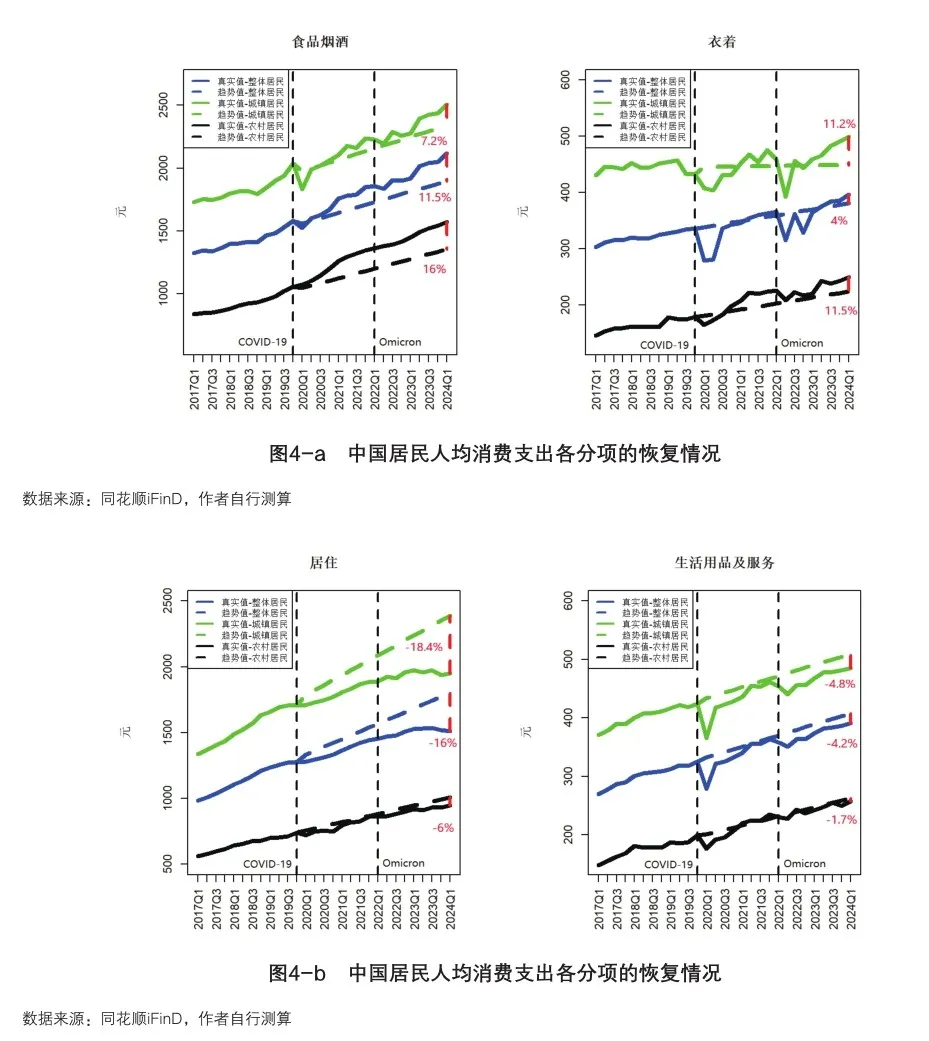

图4(a-d)进一步刻画了分项消费支出的恢复情况,图中时间跨度仍为2017年第一季度(2017Q1)至2024年第一季度(2024Q1),人均消费支出均为名义消费支出(单位:元)。消费支出包含八个不同分项,分别为食品烟酒支出、衣着支出、居住支出、生活用品及服务支出、交通通信支出、教育文化娱乐支出、医疗保健支出以及其他用品和服务支出① 。

根据图4(a-d)不难看出,城镇居民和农村居民在食品烟酒、衣着和交通通信方面的支出均呈现较好的恢复态势,且已超出疫情前的趋势值。具体地,农村居民在食品烟酒方面支出的恢复程度要好于城镇居民,在交通通信方面支出的恢复程度则要差于城镇居民,在衣着支出方面的恢复程度则与城镇居民较为类似:在2024年第一季度,农村居民和城镇居民在食品烟酒方面的支出分别超出疫情前的趋势值16%和7.2%,在交通通信方面支出分别超出疫情前的趋势值2.3%和10.1%,在衣着支出方面则分别超出疫情前的趋势值11.5%和11.2%。

但在居住支出、生活用品及服务支出、教育文化娱乐支出以及医疗保健支出方面,无论是城镇居民还是农村居民均尚未恢复至疫情前的趋势值。居住支出方面,与农村居民相比,城镇居民支出下滑更为严重。如图 4(a-d)所示,2024年第一季度,城镇和农村居民支出比疫情前的趋势值分别低18.4%和6%。同时,无论是城镇居民还是农村居民,其居住支出较疫情前的趋势值均呈现持续扩大态势,且目前尚未观察到明显的收敛迹象。城镇居民居住支出恢复不佳的原因主要来自集约边际效应(intensive margin effect)和广延边际效应(extensive margin effect)两方面。集约边际方面,受疫情影响,很多居民(租户)收入受损,进而降低居住需求层次,如从租金更高的高品质住房换成租金较少的低品质住房,从而导致居住支出降低。广延边际方面,疫情冲击导致很多租户收入受损甚至失去收入来源,进而选择离开原先居住成本相对更高的大型或超大型城市去往居住成本较低的中小城市或家乡所在地,从而亦会导致居住支出降低。两方面效应叠加,最终表现为城镇居民居住支出下滑更为严重。我们在后文将会讨论居民收入情况的变化。

生活用品和服务支出方面, 在2024年第一季度,城镇和农村居民支出比疫情前的趋势值分别低4.8%和1.7%,且城镇居民支出与疫情前的趋势值相比尚未呈现收敛迹象。教育文化娱乐支出方面,在2024年第一季度,城镇和农村居民支出比疫情前的趋势值分别低12.3%和2.5%,相对而言,城镇居民在教育文化娱乐支出方面下滑更为严重。但如图4所示,从2022年第四季度开始,城镇居民和农村居民在教育文化娱乐方面的支出均明显地表现出逐渐向疫情前趋势值收敛的态势,这表明居民在教育文化娱乐方面的支出在逐渐恢复。医疗保健支出方面,与农村居民相比,城镇居民支出下滑更为严重,且农村和城镇居民支出均未表现出与疫情前的趋势值相比收敛的迹象。就具体数值而言,在2024年第一季度,城镇居民和农村居民医疗保健方面的支出比疫情前的趋势值分别低13%和5%。

整体来看,我国居民人均消费支出水平正逐步靠近疫情前的趋势。就各支出细分项而言,我国居民在烟酒食品、衣着和交通通信等方面的支出恢复良好,而在居住、生活用品和服务、教育文化娱乐以及医疗保健等方面的支出恢复则与疫情前的趋势还有较大差距。这充分表明,疫后居民消费仅在满足基本生活需求方面的消费恢复较好,在居住、教育、医疗等更高层次需求方面的消费则增长乏力。此外,与农村居民相比,无论是整体支出水平还是各细分项支出,城镇居民消费支出受到的负面冲击均相对更大,而农村居民人均消费支出已赶超疫情前的趋势水平。这与我国城镇和农村居民的收入结构差异以及所受冲击的差异化影响密切相关。

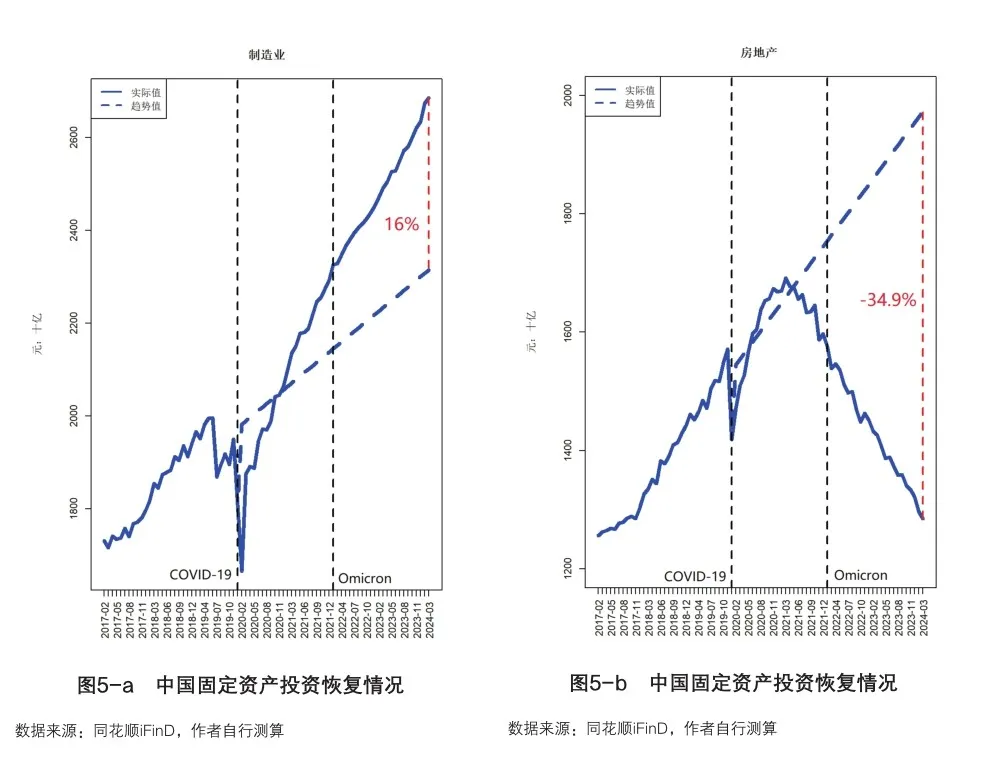

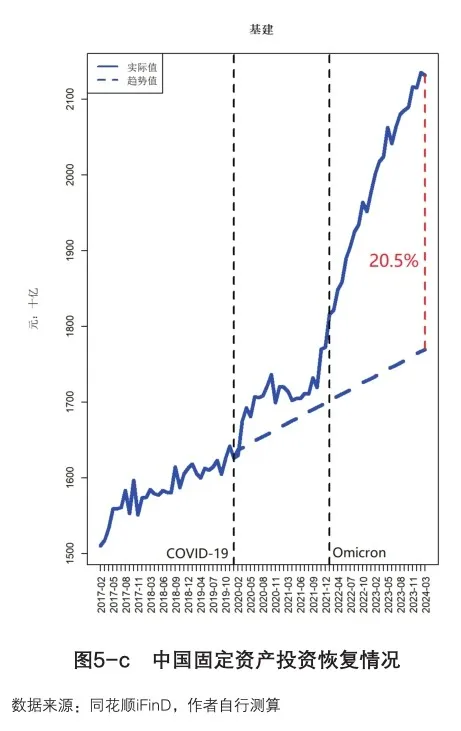

我们再来看固定资本投资支出的恢复情况①。图5(a-c)刻画了2017年2月至2024年3月制造业、房地产和基建三大行业固定资产投资额(不含农户)相对于趋势值的疫后恢复情况。这里的投资额指的是固定资产投资完成额,且为名义值(单位:十亿元)。①这三大行业的固定资产投资完成额之和约占我国总固定资产投资完成额的90%,基本可以较好地反映我国固定资产投资的整体情况与基本结构。其中“基建”包含交通运输仓储业和邮政业、电力燃气及水的生产和供应业以及水利、环境和公共设施管理业等三个细分行业。由于数据存在明显的季节性特征,我们在计算中利用X-13-ARIMA-SEATS方法剔除了数据中的季节性因素。

从制造业固定资产投资的恢复情况来看,如图5(a-c)所示,制造业投资在疫情暴发初期出现了急剧下滑,之后快速反弹,并一路赶超疫情前的趋势值。2020年9月,制造业固定资产投资完成额已基本恢复至疫情前的趋势值;2024年3月,已比疫情前的趋势值高出16%,约高出3710亿元。接下来,从房地产行业固定资产投资的恢复情况来看,如图5(a-c)所示,房地产投资在疫情初期出现了一定程度的下滑;之后开始反弹,于2020年7月达到疫情前的趋势值,并持续上涨至2021年1月份的高峰;随后持续下降,逐渐偏离疫情前的趋势值。2024年3月,我国房地产行业固定资产投资完成额比疫情前的趋势值低34.9%,缺口值约为6880亿元。最后,就基建行业投资而言,其固定资产投资完成额自疫情暴发初期至今均保持了超出疫情前趋势值的增长态势。有两个时期的增速较为明显:一个为疫情暴发初期至2020年8月份,另一个为2021年9月份至今;且第二阶段基建行业固定资产投资的曲线斜率要明显大于第一阶段。换言之,第二阶段基建投资增速要大于第一阶段。事实上,2024年3月,基建行业固定资产投资完成额比疫情前的趋势值高20.5%,高出约3620亿元。

总结而言,自疫情暴发至今,不同行业的固定资产投资完成额演化趋势存在较大差异,制造业和基建行业均表现出明显的超趋势增长特征,房地产行业固定资产投资的下滑程度则尤为显著。其原因可能主要有二:一方面,出于风险控制的考量,政府近年来针对房地产行业推行了系列对内改革措施,导致房地产融资需求受到较大程度的抑制(如“三道红线”新规的全面推行);另一方面,疫情期间居民收入严重受损,“疤痕效应”尚存,显著降低了对房地产的需求,导致房地产行业库存压力较大,进一步抑制了行业新增投资。两方面因素的共同作用最终表现为房地产行业固定资产投资完成额较大程度地偏离疫情前的趋势值。房地产行业巨大的投资缺口无疑也在一定程度上拖累了经济增长,而制造业和基建行业固定资产投资的超趋势增长则有效弥补了房地产投资缺口,从而对经济增长形成支撑。2024年3月,我国制造业和基建行业固定资产投资超出疫情前趋势值的部分之和要比房地产投资低于疫情前趋势值的部分高出约450亿元。①

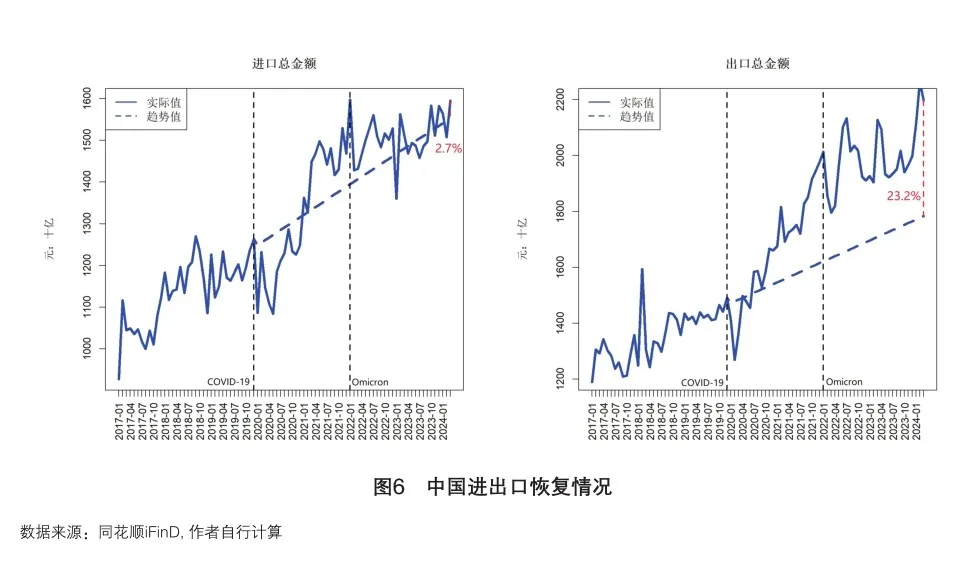

最后,我们来看进出口的恢复情况。我们在图6中计算了2017年2月至2024年3月间我国进口和出口的名义总额(单位:十亿元)和趋势值。由于实际数据存在明显的季节性特征,同样,我们在计算中利用X-13-ARIMA-SEATS方法剔除了数据中的季节性因素。

根据图6,我们不难发现,尽管剔除掉了季节性因素,我国进口总额和出口总额数据依然呈现出较大的波动性,但整体演变趋势仍较为明显。就进口总额而言,自疫情暴发至今,除2021年在一定程度上超出了疫情前的趋势值外,其他时间的进口总额基本在疫情前趋势值附近波动。2024年3月,我国进口总额比疫情前的趋势值高2.7%,金额约为400亿元。与之相反,出口总额在疫情暴发初期出现短期下滑后,于2020年3月开始反弹上升,并迅速赶超疫情前的趋势值,2020年7月已基本恢复至疫情前的趋势值,整体呈现明显的波动上升态势。2024年3月,我国出口总额相比疫情前的趋势值高出23.2%,对应数值为4100亿元;相应地,净出口总额比疫情前趋势值高出3700亿元左右。① 这些分析表明,疫情发生至今我国形成了较大的贸易顺差,对整体经济恢复起到了重要的支撑作用。

三、疫后恢复:收入端

我们先来观察一下国内居民收入在经历疫情冲击中的变化和疫后的恢复趋势。

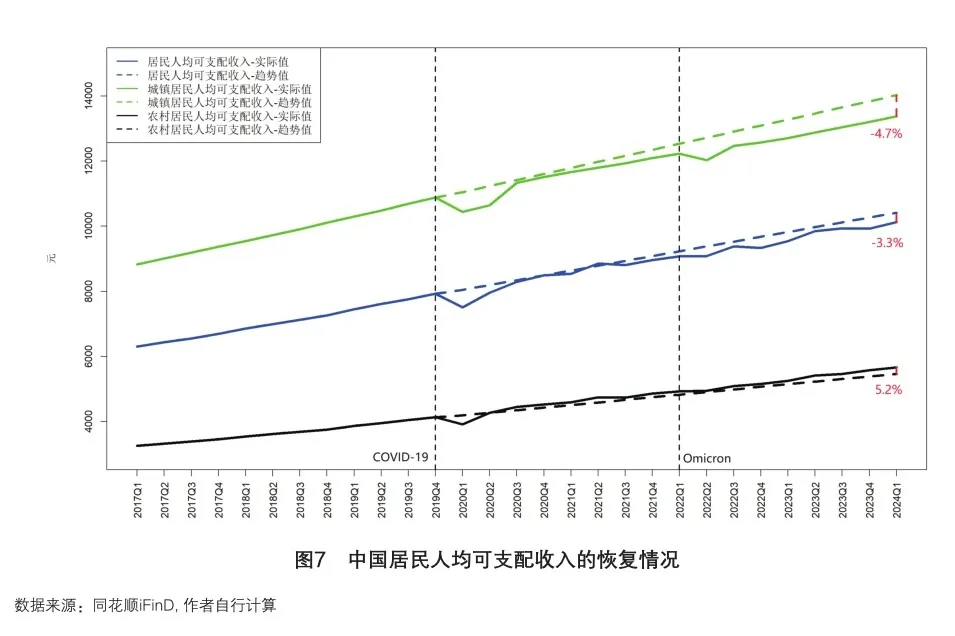

图7展示了2017年第一季度(2017Q1)至2024年第一季度(2024Q1)期间全体居民、城镇居民以及农村居民人均可支配收入的名义值(单位:元)。其中,全体居民人均可支配收入根据城镇和农村居民人均可支配收入进行加权计算获得。

如图7所示,新冠疫情暴发后,全体居民、城镇居民以及农村居民的人均可支配收入均在2020年第一季度受到严重的负面冲击,收入下降明显,之后逐步恢复。但即便到2024年第一季度,整体居民人均可支配收入仍比疫情前的趋势值低3.3%,城镇居民人均可支配收入比疫情前的趋势值低4.7%。不过,农村居民人均可支配收入则比疫情前的趋势值高5.2%,好于城镇居民人均可支配收入的恢复状况。

事实上,比较居民人均可支配收入实际值与疫情前的趋势值二者之间的偏离情况可以发现:城镇居民人均可支配收入早在2020年第三季度已基本恢复至疫情前的趋势值,但随时间推移,其距疫情前趋势值的差距呈现逐渐扩大的态势;而农村居民人均可支配收入在2020年第二季度已经恢复至疫情前的趋势值,且在后续时间均基本超出了疫情前的趋势值,并在近期越发呈现超出幅度逐渐加大的态势。由于整体居民人均可支配收入由城镇和农村居民人均可支配收入加权构成,而城镇居民人均可支配收入占比远高于农村居民人均可支配收入,故近期整体居民人均可支配收入与疫情前的趋势值并未呈现明显的收敛现象。

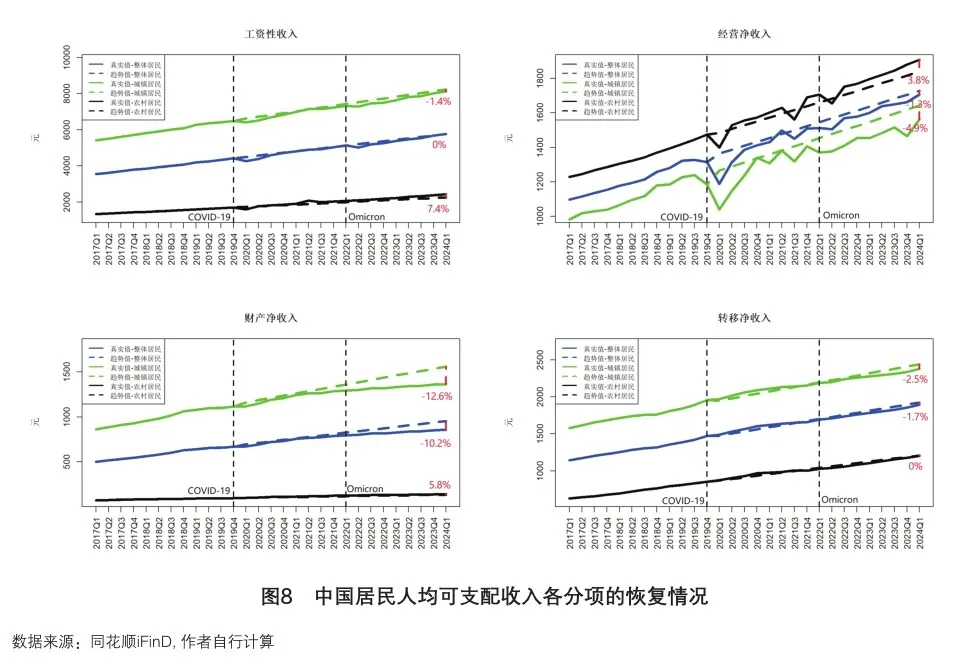

按照居民收入的来源,居民的可支配收入主要包括工资性收入、经营净收入、财产净收入和转移净收入四个部分。图8中,我们进一步展示了这四个分项收入的外推趋势和实际变化,这样就可以更为清晰地看到哪些收入项目受到的冲击最为显著,恢复得如何。

首先看工资性收入。它是指就业人员通过各种途径得到的全部劳动报酬和各种福利,包括受雇于单位或个人、从事各种自由职业、兼职和零星劳动等得到的全部劳动报酬和福利。就工资性收入的疫后恢复情况而言,根据图8所示,整体居民人均工资性收入已基本恢复至疫情前的趋势值,但城镇和农村居民间存在较大程度的分化。农村居民人均工资性收入已超出疫情前趋势值的7.4%,而城镇居民人均工资性收入尚未恢复到疫情前的趋势值,目前缺口为1.4%。这大概跟经济恢复政策的偏向有关,扩大基建投资项目更有利于农民工工资收入的恢复增长。

经营净收入是指住户或住户成员从事生产经营活动所获得的净收入,是全部经营收入中扣除经营费用、生产性固定资产折旧和生产税之后得到的净收入。①图8显示,农村居民人均经营净收入恢复良好,超出疫情前趋势值的3.8%;城镇居民人均经营净收入则距疫情前的趋势值还有4.9%的差距,但从2023年第四季度开始呈现持续改善的迹象。相应地,整体居民人均经营净收入也未完全恢复至疫情前的趋势值,缺口约为1.3%。农村居民人均经营净收入主要是与农产品相关的经营销售收入。由于疫情并未对农产品生产产生较大冲击,叠加俄乌冲突等地缘政治风险导致农产品等大宗商品价格上涨,故而表现为农村居民人均经营净收入出现超趋势增长。

城镇居民经营净收入主要来源于生产性服务业和生活性服务业的经营收入,消费者对这些服务或者产品的需求决定了城镇居民经营净收入的多寡。受疫情影响,消费者的消费场景受限,且同时期消费者收入受损,从而导致其消费需求下降,进一步导致城镇居民经营净收入恢复较慢,表现为城镇居民人均经营净收入低于疫情前的趋势值。

财产净收入指住户或住户成员将其所拥有的金融资产、住房等非金融资产和自然资源交由其他机构单位、住户或个人支配而获得的回报并扣除相关的费用之后得到的净收入。这包括利息净收入、红利收入、储蓄性保险净收益、转让承包土地经营权租金净收入、出租房屋净收入、出租其他资产净收入和自有住房折算净租金等,但其不包括转让资产所有权的溢价所得。就整体居民与城镇和农村居民人均财产净收入的疫后恢复情况而言,从图8可看出,自2021年第一季度开始,城镇居民人均财产净收入呈现出与疫情前趋势值的差距逐渐扩大的态势:在2024年第一季度,城镇居民人均财产净收入比疫情前趋势值低12.6%。与之相反,农村居民人均财产净收入则在大部分时间要高于疫情前趋势值,在2024年第一季度,农村居民人均财产净收入比疫情前趋势值高5.8%。相应地,从2021年第一季度开始,整体居民人均财产净收入与疫情前趋势值的差距呈现逐渐扩大的趋势,在2024年第一季度,整体居民人均财产净收入比疫情前趋势值低约10.2%。

城镇居民人均财产净收入大幅低于疫情前趋势值可能主要与疫后房屋租金收入较大程度下滑有关。疫情对房屋租赁市场造成了较大的负面冲击,叠加城镇居民工资性收入受损,使得城镇房屋租金收入持续承压。而由于农村居民多为自建房,租房压力较小,农村居民财产净收入主要源于转让承包土地经营权收入。随着农村土地制度改革不断深化,农村土地经营权有序流转加快,农村居民转让承包土地经营权租金净收入逐步增加,最终表现为农村居民人均财产净收入恢复程度呈现较好的态势。

转移净收入指转移性收入与转移性支出之差。其中,转移性收入主要指国家、单位、社会团体对住户的各种经常性转移支付和住户之间的经常性收入转移,包括养老金或退休金、社会救济和补助、政策性生产补贴、政策性生活补贴、救灾款、经常性捐赠和赔偿、报销医疗费、住户之间的赡养收入,本住户非常驻成员寄回带回的收入等,不包括住户之间的实物馈赠。转移性支出主要指住户对国家、单位、住户或个人的经常性或义务性转移支付,包括缴纳的税款、各项社会保障支出、赡养支出、经常性捐赠和赔偿支出及其他经常转移支出等。

就居民转移净收入的疫后恢复情况而言,如图8所示,城镇居民转移净收入恢复程度不及疫情前的趋势值,在2024年第一季度,城镇居民人均转移净收入较疫情前趋势值低2.5%。与之相反,农村居民转移净收入已基本恢复至疫情前的趋势值。相应地,在2024年第一季度,整体居民人均转移净收入亦未恢复到疫情前趋势值,比疫情前趋势值低1.7%。然而,值得注意的是,2020年第一季度至2022年第一季度期间,无论是农村居民转移净收入还是城镇居民转移净收入,均一度超过疫情前的趋势值,而2022年第一季度之后,农村居民和城镇居民的转移净收入则均低于疫情前的趋势值,其背后原因可能与疫后地方政府财政压力较大有关。

再来看国内企业收入受疫情冲击影响和疫后恢复状况。鉴于规模以上工业企业的发展状况是衡量一个国家或地区工业经济发展水平的重要指标,同时受限于数据可得性等原因,我们主要关注国内规模以上工业企业的营业收入和利润总额的变化情况。图9给出了2017年2月至2024年3月间规模以上工业企业的营业收入和利润总额的名义值变化曲线(单位:十亿元)。同样地,我们在计算中利用X-13-ARIMA-SEATS方法剔除了数据中的季节性因素。

从图9可以看出,规模以上工业企业先是在2020年疫情初期受到了较为严重的负面冲击,营收和利润双双出现下滑,但随着疫情逐渐得到控制,营收和利润迅速反弹并超过疫情前的增长趋势;直至2022年初奥密克戎变异株暴发后,营收和利润再次出现一定程度的下滑趋势,这一趋势持续到2023年年初疫情逐步结束。此后,规模以上工业企业的营收和利润开始出现一定程度的反弹。在2024年3月份,规模以上工业企业营业收入和利润总额比疫情前的趋势分别高出92.4%和137.5%。这表明,我国规模以上工业企业在疫情期间总体上没有受到太大的负面冲击,一方面得益于中国相对完备的供应链体系,另一方面也受益于政府反应及时,采取了及时良好的应对政策,较好地保证了制造业的正常生产。

值得注意的是,我国规模以上工业企业营收及利润的超趋势增长不意味着我国服务业和建筑业等非贸易部门同样超趋势增长。限于数据可得性,我们难以对我国服务业和建筑业的营收和利润的疫后恢复情况进行定量讨论。不过,通过简单定性分析可得出,服务业受到的负面冲击要远大于制造业。疫情期间,一方面,由于防控措施减少了人员流动,限制了消费场景,使得更多依赖“面对面交流”的服务业受到了较大的负面冲击;另一方面,上游制造业受到的疫情负面冲击还会借由行业与区域投入产出关联进行传导,从而进一步对下游服务业造成负面冲击。建筑业方面,由于其发展在很大程度上取决于房地产行业的投资,而前文分析显示,房地产行业的投资在疫情期间出现了较大程度下滑,故而建筑业的营收和利润自然也会受到较大的负面冲击。

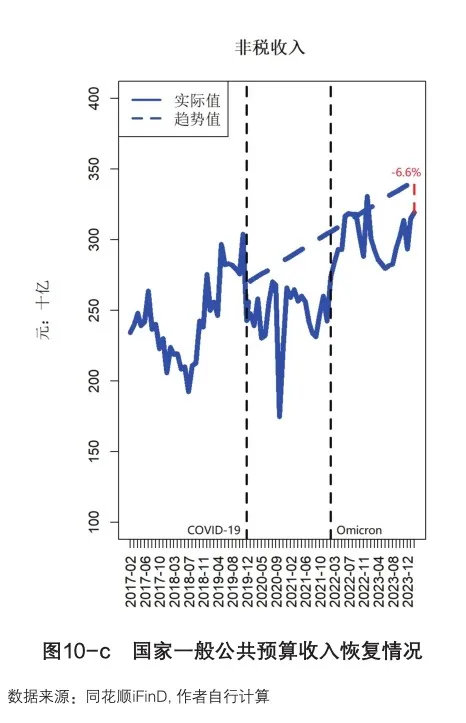

最后来看我国政府部门的收入受疫情冲击影响和疫后恢复状况。图10(a-c)中,我们描绘了2017年2月至2024年3月间国家一般公共预算收入、税收收入和非税收入变化的名义值(单位:十亿元)。同样,我们在计算中利用X-13-ARIMA-SEATS方法剔除了数据中的季节性因素。

图10(a-c)显示,样本研究期间,一般公共预算收入、税收收入和非税收入呈现出了剧烈的波动特征。在疫情暴发初期,国家一般公共预算收入、税收收入和非税收入均出现了较大程度的下滑。随着疫情被成功控制,经济逐渐恢复,税收收入和国家一般公共预算收入亦逐渐反弹。但随着2021年国家推行了大规模的减税降费措施,税收收入、非税收入以及国家一般公共预算收入均开始出现下降趋势。特别是,2022年初奥密克戎变异株的流行对中国经济造成了更大的负面冲击,税收和国家一般公共预算收入均呈现出剧烈的下滑趋势,但是非税收入在此期间却呈现了逆势上升的趋势,一定程度上弥补了税收下滑对一般公共预算收入的拖累。随后,税收收入和国家一般公共预算收入出现迅速反弹,基本恢复至疫情前的水平。在2024年3月份,国家一般公共预算、税收收入和非税收入已基本接近疫情前的趋势值,分别比疫情前的趋势值低2.9%、2.8%和6.6%。

事实上,从图中不难看出,在税收下滑的大部分时间段里,非税收入都会上升,这说明地方政府可能通常用非税收入(如罚没收入等)来弥补税收收入的下滑,从而维持一般公共预算收入水平,但这并不利于降低经济主体的负担。

此外,值得注意的是,2022年初奥密克戎变异株流行之后,我国经济虽遭受了第二轮疫情的严重冲击,但税收收入却迅速反弹,并在2022年6月份前后便已恢复至疫情前的水平。税收收入增速远高于GDP增速,意味着经济主体在2022年之后的实际税负有所加重,进而可能会对经济恢复造成一定程度的拖累。

由于一般公共预算收入和政府性基金收入是我国政府收入的主要构成部分,故而我们在图11中进一步描绘了国家、中央政府和地方政府三个层面的一般公共预算收入及政府性基金收入的变化与恢复情况。①从图中不难看出,中央政府和地方政府的一般公共预算收入在疫情初期均出现了较大规模的下滑,随着疫情被成功控制,中央政府和地方政府的一般公共预算收入均呈现出迅速反弹的趋势。其中,地方政府一般公共预算反弹幅度尤其明显,在2020年9月份已超出了疫情前的趋势值。但这一恢复势头在2022年年初被奥密克戎变异株的流行打破,两级政府的一般公共预算收入均呈现了剧烈下滑。随后,无论是中央政府还是地方政府的一般公共预算eNH5XoEb2rM/Wvkz7L+oNA==收入均开始迅速反弹,但中央政府一般预算收入的波动相对更为剧烈。总体而言,在2024年3月,中央政府一般公共预算收入比疫情前的趋势值低11.4%,而地方政府一般公共预算收入比疫情前的趋势值高出2.2%。

从政府性基金收入来看,虽然其在疫情初期受到较大的负面冲击,但随后便有所反弹。不过,从2021年初开始,地方政府性基金却呈现持续下降的趋势。由于国家政府性基金主要由地方政府性基金构成,故而国家政府性基金也从2021年初开始持续下降。在2024年3月,国家政府性基金和地方政府性基金收入已相比疫情前的趋势值分别低57%和59%,中央政府性基金则仅相比疫情前的趋势值低约6%。

考虑到地方的政府性基金收入超过80%是来自国有土地使用权出让收入,因此地方政府性基金收入的下滑主要与房地产市场的变化有关。前文分析显示,房地产行业的投资在疫情期间出现了较大程度的下滑,受房地产市场的拖累,地方政府性基金收入受到了较大程度的负面冲击。

四、结论与启示

(一)结论

根据以上观察和分析,我们可以得到以下结论。

第一,通过比较中国、美国和欧洲主要国家疫后经济恢复情况发现,中国经济恢复程度总体较好,在经历两次疫情冲击后,展现出较好的韧性。

第二,受疫情影响,中国居民可支配收入,尤其是城镇居民可支配收入受损严重;这进一步导致居民消费支出受到抑制,从而对整体经济恢复形成拖累。具体而言,尽管目前整体居民收入与消费已有所恢复,但相较疫情前的趋势值仍存在较大缺口。相较农村居民,城镇居民在人均可支配收入和人均消费支出方面的恢复情况均相对较差。从收入结构来看,城镇居民经营净收入和财产净收入的下滑对城镇居民可支配收入的下降影响较大。从消费结构来看,居民可支配收入的下滑引致消费谨慎,无论是农村居民还是城镇居民,仅在食品烟酒、衣着和交通通信等较低层次的基本生活需求方面恢复较好,在居住、生活用品及服务、教育文化娱乐和医疗保健等较高层次需求方面则恢复相对较慢。

第三,国内固定资产投资与对外贸易对中国经济恢复起到了较大的支撑作用。制造业投资和基建投资弥补了疫后房地产投资的剧烈下滑,对整体经济恢复起到了重要的支撑作用。2024年第一季度,制造业和基建行业固定资产投资超出疫情前趋势值的部分之和比房地产行业投资低于疫情前趋势值的部分高出约450亿元,对整体经济增长起到了较大的正向作用。与此同时,中国净出口的超趋势增长亦对经济恢复起到了重要的支撑作用——2024年3月,我国净出口总额比疫情前的趋势值高出3700亿元左右。

(二)政策启示

前文分析表明,制造业的恢复相对较快,这得益于投资和净出口的恢复;但服务业的恢复迟缓,反映出居民消费支出受到收入增长恢复缓慢的拖累比较明显。这些发现给我们以如下政策启示。

第一,应适当调整宏观调控方式,适度压缩基建投资,合理配置资源至家庭部门。自疫情暴发至今,中国基建投资增速加快,很大程度上支撑了整体投资,从而一定程度上支撑了中国经济的恢复。事实上,扩大基建投资也是中国历次面临外部负面冲击时惯常采取的刺激措施。然而,已有研究表明,基建投资的回报率在显著降低(廖茂林等,2018),且将过多资源配置到基建领域会降低资源配置效率,进而降低全要素生产率(梅冬州和王志刚,2023)。同时,基建相关领域的投资通常涉及较多工程项目,极易产生权力寻租行为,进而可能会造成资源的极大浪费。因此,应适当转换宏观调控思路,适度压缩基建领域的投资,将这部分资源转移配置给家庭部门,尤其是中低收入家庭和受疫情冲击较严重的家庭。根据边际消费倾向递减规律,居民边际消费倾向会随着收入的增加而降低,故而对中低收入家庭的转移支付理论上能更为显著地提升其消费支出,从而更好地支撑国内消费需求。这一结论也被异质性新凯恩斯宏观模型(HANK Model)的系列量化分析进一步证实。例如,Kaplan et al.(2018)的研究表明,通过转移支付等手段来改善中低收入家庭的收入水平,可以显著提升经济体的总消费水平。

中国传统宏观治理思路往往是重投资轻消费,其结果通常会造成产能过剩和贸易顺差持续扩大。近年来,逆全球化和贸易保护主义甚嚣尘上,贸易顺差的持续扩大很可能会引致不必要的贸易争端,进而对我国经济发展产生负面冲击。因此,需要从一般均衡的视角全面把握消费和投资的辩证关系:消费和投资二者并非相互割裂,而是互相联系互相促进的有机整体。收入水平和消费能力的提高往往会带动经济结构转型和产业升级(Fajgelbaum et al., 2011; Herrendorf et al., 2014),伴随结构转型与产业升级的市场需求提升又会促进投资;投资增加一方面会通过促进生产资料的消费进而直接增加消费,另一方面会通过增加居民收入进而有效促进居民消费,最终形成消费和投资相互促进的良性循环。2023年底的中央经济工作会议也再次强调,“要激发有潜能的消费,扩大有效益d486443583512c1706df9f159533a47a的投资,形成消费和投资相互促进的良性循环”。更好地统筹消费和投资,进一步提升消费在促进经济增长中的重要性,无疑也对加快构建新发展格局,扎实推动经济高质量发展具有重要意义。

第二,多措并举,增加居民收入,改善居民消费能力与收入预期。根据前文分析,中国居民可支配收入的受损主要集中在城镇居民群体,而城镇居民可支配收入的下滑又以城镇居民经营净收入和财产净收入的下滑为主。因此,除通过政府直接转移支付来提高居民整体可支配收入之外,还可考虑从提高城镇居民经营净收入和财产净收入着手来增加城镇居民收入。例如,对居民经营净收入而言,城镇居民经营净收入的下滑主要源于疫情对城镇生产性服务业与生活性服务业的冲击使得商户生意难做,收入大幅下降,很多店铺存在严重亏损甚至退出市场。对此,可以对受到较严重负面影响的商户给予直接救助,助其重返市场,这既可以增加就业岗位又可提高收入,进而改善居民收入预期与消费能力。研究显示,美国经济恢复强劲的一个重要原因为美国政府在疫情期间对企业和商户进行了大量直接救助,避免其大规模破产或退出市场(Francois et al., 2024),这对中国经济恢复无疑也具有重要启示。再如,在提高居民财产净收入方面,可进一步提升资本市场回报率,拓宽居民投资渠道,增加投资回报。今年5月,《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》正式施行,进一步扩大了柜台债券投资品种,优化了相关机制安排,以便利居民和其他机构投资者债券投资,此类政策有利于拓宽居民投资渠道,增加居民财产性收入。除直接提高居民收入外,还可通过进一步完善社会保障体系,降低居民收入恢复不足和风险偏好下降引致的预防性储蓄增加,从而改善居民预期,促使居民更大胆更放心地消费,进而对国内需求形成重要支撑。

第三,居民预期转弱尚未扭转,政府需相机择时,托底房地产市场平稳健康发展。根据前文分析,当前中国房地产投资较大程度地偏离了疫情前的趋势值。其原因主要有二,一是受政府系列规制政策影响,二是居民收入下滑及预期转弱。鉴于目前居民预期转弱仍未能明显改善,居民对房地产市场的恢复支撑有限,政府部门应择时出手,对房地产市场进行托底,缓冲房地产投资下行压力,引导房地产行业发挥经济“稳定器”的积极作用。地方政府应积极响应“517新政”,通过发行地方专项债筹集资金或由中央统一发行特别国债筹集资金,收购存量房并将其改造为保障性住房来帮助化解房地产行业的库存。政府应尽可能在房地产市场出现超跌时,即房屋的市场价低于其合理价值(房屋租金回报率的贴现值之和)时收购存量房;更多时候,仍应依靠市场供求力量来实现房价的合理回归。

参考文献

[1] Kaplan G, Moll B, Violante G L. Monetary policy according to HANK[J]. American Economic Review, 2018, 108(3): 697-743.

[2] Herrendorf B, Rogerson R, Valentinyi A. Growth and structural transformation[J]. Handbook of Economic Growth, 2014, 2: 855-941.

[3] Fajgelbaum P, Grossman G M, Helpman E. Income distribution, product quality, and international trade[J]. Journal of Political Economy, 2011, 119(4): 721-765.

[4] Francois de Soyres, Joaquin GarciaCabo Herrero, Nils Goernemann, Sharon Jeon, Grace Lofstrom, and Dylan Moore. Why is the U.S. GDP recovering faster than other advanced economies? FEDS Notes,2024.

[5]廖茂林,许召元,胡翠等.基础设施投资是否还能促进经济增长?——基于1994~2016年省际面板数据的实证检验[J].管理世界,2018,34(05):63-73.

[6]梅冬州,王志刚.土地财政、基建投资扩张与生产率下降[J].经济学(季刊),2023,23(04):1531-1548.

(张军,复旦大学文科一级教授、复旦大学经济学院院长、复旦大学中国社会主义市场经济研究中心主任;张席斌,复旦大学经济学院博士研究生;张丽娜,上海财经大学商学院助理研究员)

① 由于我国多地在2022年1月份发现奥密克戎变异株感染病例,故可认为奥密克戎变异株在2022年一季度暴发。

① 需要注意的是,图2中各国疫情前的GDP指数似乎呈现持续上升的趋势,但这并不意味着各国GDP季调环比增长率均为正值。事实上,某些国家的GDP环比增长率在某些季度为负值(如,法国2019年第四季度为-0.26%),从而会导致某些季度的GDP指数发生轻微下降;但由于纵坐标轴的跨度范围较大,且为负值的GDP环比增长率数量级相对较小,从而在图中呈现出GDP指数始终在上升而并未出现下降趋势。

① 国家统计局对居民消费支出各分项的具体定义如下:食品烟酒支出指用于各种食品和烟草、酒类的支出;衣着支出指与居民穿着有关的支出,包括服装、服装材料、鞋类、其他衣类及配件、衣着相关加工服务的支出;居住支出指与居住有关的支出,包括房租、水、电、燃料、物业管理等方面的支出,也包括自有住房折算的租金;生活用品及服务支出指家庭及个人的各类生活用品及家庭服务,包括家具及室内装饰品、家用器具、家用纺织品、家庭日用杂品、个人用品和家庭服务;交通通信支出指用于交通和通信工具及相关的各种服务费、维修费和车辆保险等支出;教育文化娱乐支出指用于教育、文化和娱乐方面的支出;医疗保健支出指用于医疗和保健的药品、用品和服务的总费用,包括医疗器具及药品,以及医疗服务;其他用品及服务支出指无法直接归入上述各类支出的其他用品与服务支出。

① 我国固定资产投资(不含农户)完成总额每年的统计数据只涵盖2月份至12月份,没有1月份的单独统计数据。因此,此处奥密克戎变异株暴发期对固定资产投资影响的起始时间为2022年2月份。

① 我国各行业固定资产投资(不含农户)完成额的数据仅公布至2017年,2017年之后的数据仅公布累计同比增长率。因此,本文根据各行业固定资产投资(不含农户)完成额在2017年各月份的累计值,结合后续年份-月份的累计同比增长率,计算得到各行业在不同月份的固定资产投资(不含农户)完成额。

① 对应计算方法为:制造业投资高出疫情前趋势值的部分(3710亿元)+基建投资高出疫情前趋势值的部分(3620亿元)-房地产投资低于疫情前趋势值的部分(6880亿元),即3710 +3620 -6880 =450亿元。

① 对应计算方法为:净出口总额相对疫情前趋势值的偏离(3700亿元)=出口总额相对疫情前趋势值的偏离(4100亿元)-进口总额相对疫情前趋势值的偏离(400亿元)。

① 住户为国家统计局在调查统计时对居民的称谓,下同。

① 广义上来讲,政府收入分为四本账:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入和社保基金收入,由于国有资本经营收入上交政府的部分几乎可以忽略不计,社保基金收入基本上是专款专用,所以综合而言,政府的收入可以分为两本账,即一般公共预算收入和政府性基金收入。