数据要素化背景下的“档案+文化产业”发展模式研究

摘 要:数字经济时代,数据成为一种重要的生产要素,文化数字资产的开发在数据要素化的过程中备受关注。文章分析“档案+文化产业”现有模式存在的不足之处,指出其存在多元主体权责利不明确、档案文化资源开发成效低、档案文化产品流通范围狭窄、市场交易与反馈机制未成形等问题。结合数据要素化过程需要明确的权责归属与市场机制的要求,文章从主体、资源、产品、消费等四个层面分析“档案+文化产业”在数据要素化背景下发展的契机。在此基础上,提出“档案+文化产业”的两种未来发展模式:第一,以资源为驱动,注重数据分级分类与开放授权,对数据交易市场依赖性较强;第二,以产品为驱动,注重档案数字文化产品开发,对数据交易市场依赖性较弱。

关键词:数据要素化;文化产业;档案文化;档案数据

分类号:G270.7;G124

Research on the "Archives + Cultural Industry" Development Model in the Context of Data Factorization

Cai Xiaofen1, Lyu Wenting2

( 1. School of Information Management, Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072; 2. School of History and Culture, Hubei University, Wuhan, Hubei 430062 )

Abstract: In the era of digital economy, data has become a factor of production, and the development of cultural digital assets has attracted much attention in the data factorization. This paper analyzes the shortcomings of the existing model of"archives + cultural industry", and puts forward the problems of unclear rights, responsibilities and interests of multiple subjects, low effectiveness in the development of archival cultural resources, narrow circulation scope of archival cultural products, and unformed market transaction and feedback mechanisms. According to the need for clear ownership of rights and responsibilities and market mechanism in the process of data factorization, the development opportunities of "archives + cultural industry" in the context of data factorization are analyzed from four levels: subject, resource, product and consumption. On this basis, two future development models of "archives + cultural industry" are proposed: the first model is resource-driven, focusing on data classification and open authorization, with a strong dependence on the data trading market; the second model is product-driven, focusing on the development of archival digital cultural products, with less dependence on the data trading market.

Keywords: Data Factorization ; Cultural Industry ; Archival Culture; Archival Data

2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《“十四五”全国档案事业发展规划》明确指出要“加强档案文化创意产品开发,探索产业化路径”[1]。文化产业的持续向好发展以及人民精神文化需求层次的不断提升,使得社会对优质文化资源的需求日益增强,这为档案文化事业与文化产业的融合发展带来了极大的机遇与挑战。在“档案+”[2]这一融合性概念框架下,“档案+文化产业”是指通过档案文化事业与文化产业的有机结合,深度挖掘档案文化资源,提供档案文化服务,以满足公众深层次的精神文化需求,实现档案文化建设高质量发展,二者在此过程中双向赋能、实现共赢。[3]目前,有关档案文化事业与文化产业结合发展的研究聚焦于路径探索,如以数字创意产业的数据内容、技术和创意等赋能档案文化产品开发[4],文化产业视域下“五位一体”的档案资源开发机制[5],“档案+红色文化产业”升级发展路径[6]。然而,由于档案文化资源的特殊性,“档案+文化产业”的实现仍存在档案部门主导作用缺失、档案文化产品市场化不足、运作模式尚未形成等现实问题。[7]

数据是数字经济时代的关键生产要素,充分发挥数据要素作用对于赋能数字经济发展具有重要意义。《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》[8]《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》[9](以下简称“数据二十条”)等政策文件的发布,表明了国家大力推行、构建与发展数据要素化市场、权属、价值评估等相关制度的决心。在文化产业领域,数字经济为其提供了新的文化消费环境与更为个性化、多样化的文化产品供给。[10]2022年发布的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,促使包括数字知识产权、数字文化产品等可计量文化数据在内的文化类数字资产的开发与发行,在数据要素化相关研究中受到广泛关注。[11]目前,国内档案学界对于档案数据要素的研究尚处于起步阶段,主要集中于档案数据要素的内在逻辑与价值实现。[12-14]其中,许晓彤等提出各档案数据持有方可依托第三方专业机构,合作推动具有档案文化元素的数字资产上链发行[15];杨鹏提出基于档案数据要素厚重的文化价值,提升档案公共文化服务水平,释放档案数据文化生产力,推动档案文化产业数字化和档案数字文化产业化发展[16]。可见,数据要素化为“档案+文化产业”注入了新的发展活力。但遗憾的是,上述观点仅零散见于档案数据要素相关研究中,尚未有针对数据要素化背景下档案文化资源开发与档案文化事业发展而展开的系统性的论述。

鉴于此,本文旨在结合数据要素化背景所带来的市场构建机遇,探讨数字经济时代下的“档案+文化产业”发展模式,以期促进数字档案文化资源的深度开发利用,推动我国档案事业的高质量发展。

1 “档案+文化产业”发展困境

所谓文化产业,即“为了满足人们的精神文化需求,通过创造性地利用文化资源,形成文化价值,并提供一切可以进行商品交易的生产与服务的总和”[17],将其与档案文化的独特性质相结合,可以提炼出“档案+文化产业”建设的三个基本要素:档案文化资源、档案文化产品、档案文化消费。三个要素通过多元主体之间的生产、流通、反馈等环节共同组成“档案+文化产业”建设的主体内容。从我国31家省级档案馆的实践情况来看,目前我国“档案+文化产业”已形成了相对固定的开发模式,即以档案部门为主导,多元主体共同参与,基于馆藏特色档案文化资源,或进行创意开发,或结合高新技术,形成档案文化产品,获取社会效益的模式。[18]总体而言,该模式仍处于初级阶段,模式内主体合作、资源开发、产品开发及消费都还在探索之中,尚未形成完整、良性、长效的发展模式。本文拟从主体、资源、产品、消费四个层面阐述“档案+文化产业”面临的发展困境。

1.1 多元主体权、责、利不明确

当前“档案+文化产业”多元主体合作模式中,各方的权、责、利界限尚未明确。档案文化资源的开发与转化、档案文化产品的生产与消费等流程中通常涉及多元的社会主体,生产、流通与消费等环节更是需要政府机构、文化企业、社会公众等不同社会主体的支持。在此过程中,档案部门应积极寻求多方支持,形成多元主体高度协调、联动合作的开发模式。然而,在此前的“档案+文化产业”实践探索中,档案部门的主体角色普遍处于两个极端:一是缺失、隐形,如绝大多数的馆藏档案文化资源仍沉睡在库房中,未得到活化与开发;二是作为开发主体承担了大部分的开发任务,能够调动的创意、技术、资金等各类资源却较为有限。即使档案部门寻求了多主体的合作,也存在合作主体单一、合作关系松散等问题。[19]究其本质,原因在于合作主体各方权利、责任与利益的切割或分配没有明确。在目前的档案文化产品开发中,档案部门几乎承担了整个开发流程中的主要责任,且开发出来的档案文化产品面临着难以进入市场、无法授权的困境,导致档案部门的投入和回报不成正比。参与合作的企业难以通过档案文化产品从市场中获得经济效益,这使得它们参与市场竞争的驱动力不足,缺少合作开发档案文化产品的积极性。长此以往,这可能会导致“档案+文化产业”的发展变成档案部门的单方行为,外部驱动力逐渐降低甚至消失。

1.2 档案文化资源开发成效低

档案文化资源开发是“档案+文化产业”发展的前提条件与内容基础。近年来,我国档案机构积极建设数字档案馆和专题档案数据库,推进档案文化资源数字化,建立线上服务平台,数字档案文化资源建设初具成效。[20] 从档案部门内部视角来看,微观层面的档案文化数据(即数据化的档案文化资源)具备更高程度的可计算性和更细粒度的可分离性,能够在文化产业和产品开发中发挥深度价值[21],但这些数据的可开放性和可开发程度却难以把握,存在着数据开放迫切性与数据安全必要性的矛盾。从文化产业视域来看,档案部门对档案文化资源的开发仍以传统的文化衍生品、纪念品为主[22],对档案文化资源价值、内涵的挖掘和表达也大多停留在表面,档案文化资源的潜在价值亟待在更广泛的范围发挥作用[23]。可见,在档案文化资源活化与开发方面,现有档案文化资源开发成效与整体文化资源开发态势并不匹配。

1.3 档案文化产品流通范围狭窄

在国家推动文化大数据建设的背景下,线上文化消费已成为一种趋势,交互屏障的消失使得文化产品的受众范围变广,文化传播范围扩大到每一位参与文化产品线上消费的个体,用户可以直接在个人终端中进行文化消费。档案文化产品面对的是更加广大的消费面。近年来,档案文化产品已呈现出一定的数字化开发趋势,如档案数字藏品、档案数字文创等产品的出现。然而,一方面,这些档案文化产品存在“交易难”的问题。在我国档案管理体制下档案文化事业难以效仿其他文化事业机构的产业化运作方式,档案文化受众范围小、影响面窄,社会影响力较低,数字档案文化产品难以进入市场流通,无法适应线上消费趋势。另一方面,档案部门单一主体难以全面兼顾线上流通的各个环节。也就是说,档案部门难以统筹整个档案文化产业链,在开发、加工、上架、交易、流通等各个环节中,需要其他专业性主体的支撑与协助,以解决档案文化产品流通过程中的各项问题,扩大档案文化产品的流通范围。

1.4 市场交易与反馈机制尚未成形

在以往的“档案+文化产业”的发展模式中,档案文化消费这一要素处于缺位状态,档案文化产品缺少交易市场,未形成良好的市场反馈机制。受制于制度背景,即使有档案馆开发了优秀的档案文化产品,也无法授权,只能以纯公益形式赠送。[24]消费层次的缺失带来的是反馈环节的脱节,开发主体(通常由档案部门一力承担)难以从档案文化消费中获得足够的用户需求反馈与产品价值评估,进而造成供给端与需求端的有效互动欠缺。由于缺少档案文化产品的市场需求反馈,档案部门只能借鉴或参照其他行业,例如博物馆文创的开发与运营经验,来进行档案文化产品的开发,这种做法导致其对于根植于档案文化、具有档案特性的档案文化产品的开发方向把握不准确,存在一定的盲目性。由于对市场需求的把握不够准确,档案部门在后续开发中容易迷失目标和方向。长此以往,将形成恶性循环,市场的需求反馈无法准确传递给供给端,造成供需两侧的不对等,随之而来的是档案部门对于档案文化产品开发的内驱力的降低。

2 数据要素化背景下的“档案+文化产业”发展契机

我国“档案+文化产业”的起步相对迟缓,在数字经济成为时代必然的背景下,更需要奋起直追,深度挖掘数字档案文化资源,释放其文化生产力。针对“档案+文化产业”现存模式在主体、资源、产品及消费等方面存在的尚未解决、难以解决的现实问题,可依托数字经济时代的生产要素结构变革,搭上数据要素化的“便车”“快车”,追求更高质量的发展。

2.1 主体层:三权分置明确多元主体权、责、利

在数据要素化的过程中,明确与数据交易相关的各方权益,并建立健全相应的政策法律制度,是数据要素价值释放的基本要求之一,也就是数据确权。对于数据产权问题,“数据二十条”提到了“三权分置”的数据产权结构性分置机制,即数据资源持有权、数据加工使用权以及数据产品经营权三权分置的数据产权制度框架。[25]数据产权结构性分置机制鼓励数据持有者对于原始数据的授权或出售,数据处理者对于原始数据的加工与使用,以及数据产品经营者对于数据产品的市场化流通,同时明确了数据处理者对于数据使用的相关权利。档案部门在对数字档案文化资源进行数字化开发时面临“开发难”“生产难”“流通难”等问题,“三权分置”注入了一针强心剂。该机制可以推进档案部门对馆藏数字档案文化资源的授权与使用,明确档案部门在“档案+文化产业”发展过程中的主体地位,主要负责数字档案文化资源提供与开发指导。同时,使企业成为数字档案文化资源的处理、加工与经营的主体,实现权责分配清晰。在利益分配方面,当数字档案文化产品流通交换后,文化企业作为文化数据加工者,可侧重于收获经济效益,而档案部门则可以社会效益为主要锚定目标,实现社会效益与经济效益的统一。数据要素化对于多元主体权、责、利分配的要求,有效解决了“档案+文化产业”发展的多元主体协调问题,有助于推动档案部门与文化企业合作共赢。

2.2 资源层:数据分级分类赋能数字档案文化资源开发

数据的生产要素化赋予其经济特征,使数据具有可再生、低成本重复使用等经济价值功能。这无疑可以增强档案文化数据的变现能力,在档案数据要素化的过程中唤醒沉睡的数字档案文化资源,促使其从文化资源转化为文化产品,从供给侧流向需求侧,进而创造、增长、实现档案文化资源价值。此外,从档案数据开放或授权的视角来看,数据要素化中的数据分级分类确权,为档案文化资源数字化开发过程中的资源内容保密的保护性特征与面对公众开放的公益性特征的统一提供了一条解决路径。数据分级分类确权通过对数据内部进行多维度、多层次划分,实现对各级各类数据的差异化管理。[26]其目的在于推动各类数据分级别依法依规被提供与使用,鼓励公共数据加工后以数字产品或服务等方式进行流通,以维护公共利益为目标扩大使用范围与用途。在此前提下,档案部门应在保护国家安全与公民隐私的前提下,对数字档案文化资源进行开放与开发,统筹馆藏资源中的多维度、多层次数据,根据保密等级划分不同维度、不同层次的数字档案文化资源,并在此基础上确定各级数字档案文化资源的可开放和授权使用的程度,在前端兼顾数字档案文化资源的开放与保护。数据要素化的分级分类确权有助于缓解档案文化资源数字化开发的深层次矛盾,增强档案文化数据的生产力,为数字档案文化资源开发注入新的活力。

2.3 产品层:推动数字档案文化产品更大范围流通

“数据二十条”出于交易合规、高效、安全、有序等要求,提出培育一批服务于数据要素流通和交易的数据商以及第三方专业服务机构。[27]由数据供给方授权、提供参与交易的数据或数据产品,委托数据商对于授权数据进行开发、加工、上架、交易、流通,将已资产化的数据产品提供给数据需求方,形成授权—交易链。同时,培育一批第三方专业服务机构,承接负责交易全流程中的数据积聚、权属证明、风险评估、利益分配等相关服务工作,为参与交易的供需双方提供更具效率、更有保障的标准化、专业化服务。档案部门在对其档案文化数据或数字档案文化产品进行授权与承销时,可以在明确各方权属、责任与利益的前提下进行授权交易或直接交易处理,由数据商负责产品后续的上架、销售、运营等工作。针对数字档案文化产品市场流通过程中档案部门难以顾全、却必须明确的产权归属、安全维护、权益分配等一系列问题,可在第三方专业服务机构的支持下进行低风险甚至无风险流通。借助数据商与第三方专业服务机构的协助交易,拓宽数字档案文化产品受众面,扩大数字档案文化产品的流通范围,增强档案文化影响力,进而反哺数字档案文化产品的开发,为“档案+文化产业”发展注入持续动能。

2.4 消费层:完善数字档案文化产品市场交易机制

建立良性长效的数据交易市场是数据要素化的必经之路。目前,国内对数据交易场所的组建取向包括“场内”交易与“场外”交易两种方式。其中,“场内”交易旨在建立集中的全国统一数据交易大市场,集中数据资源供给主体、数据加工生产主体、数据产品消费主体以及各类第三方机构。[28]场内交易场所依托国家专网搭建,因其集中化、规模化的特征,监管制度将会更加有力、交易链条将更为清晰、交易环境将更加安全。在场内交易中,供需双方能进行更为有效的互动。为充分发挥交易市场的价值评估作用,数字产品的价格交由市场决定,数据供给端可根据价格波动情况,间接判断该数据或产品的市场供求。在明确档案数据具有要素价值的基础上,档案文化数据的持有者可在不危害个人隐私和公共安全的前提下,将档案文化数据或者数字档案文化产品授权或投入全国文化数据交易市场,依托国家搭建的数据交易网络,进行全过程监管下的交易,激活数字档案文化产品的广大消费场景。同时,在消费过程中交由市场评估该文化类数据或产品的市场价值,间接反映用户需求,形成供需双方的正向反馈机制。借力数据要素的市场培育机制,可有效贯通“档案+文化产业”反馈环节,形成数字档案文化产品供给与用户、市场需求的精准对接,通过了解用户、市场需求,进一步优化数字档案文化产品供给,形成良性循环。

3 数据要素化背景下的“档案+文化产业”发展模式构建

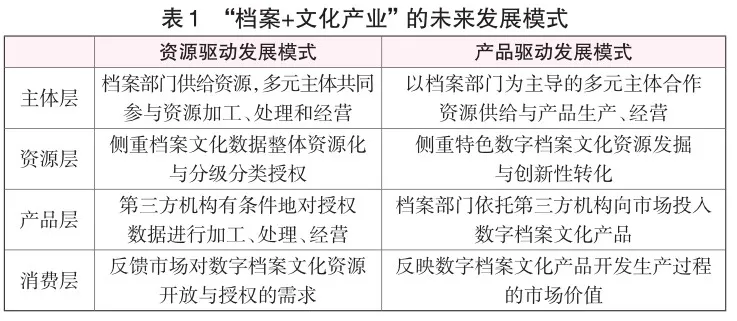

在数据要素化视角下,数据成为生产要素需要经过三个阶段,即资源化、资产化、资本化。[29]其中,数据资源化指数据的开采积聚,进而形成资源;数据资产化指数据赋能具体业务,实现使用价值;数据资本化即数据资产具有增值能力,能带来未来收益。在多元主体合作发展“档案+文化产业”的前提下,档案部门可以尝试以档案文化数据授权(即侧重数据资源化阶段)或数字档案文化产品开发(即侧重数据资产化阶段)为突破口,通过将档案文化数据或数字档案文化产品进行授权或投入数据要素市场的方式进行消费流通,分别形成资源驱动与产品驱动两种发展模式,如表1所示。借助数据要素化带来的政策法规、数字技术、交易市场等多方面的红利,推动“档案+文化产业”在数字经济时代的发展。

3.1 资源驱动的“档案+文化产业”发展模式

资源驱动的“档案+文化产业”发展模式,其核心在于档案文化资源的数字化,注重档案文化数据的积聚,进而形成数字档案文化资源。在此模式下,档案文化数据持有者在全国文化数据交易大市场中主要扮演数据资源供给端的角色,提供的服务主要是档案文化数据授权运营。档案部门的职责集中在档案文化资源数字化与合法合规授权等前端工作,交易部分则主要依托数据要素市场自身的机制以及各类第三方专业服务机构进行。因此,这种发展模式对于档案部门主体的要求相对较低,对数据要素市场的培育则有着较高的要求。

在数据生产要素化的视角下,档案部门的首要任务是夯实资源层的建设,进行档案文化资源数字化,形成数字档案文化资源,实现文化资源表征从实体向虚拟的转变。从宏观来看,档案部门可以采取注重档案资源数字化数量的策略,加强基础性的档案资源数字化工作。在数字化档案资源数量尚不足的前期,采取应采尽采、应收尽收的策略,树立“大档案观”。[30]当数字化工作取得一定成效后,应采集其中具有文化属性的档案数据,进行整合、关联与互通,形成结构化的数字档案文化资源。同时,在资源数据库内部对数字档案文化资源进行分级,根据统一的标准划分各级数字档案文化资源的保密程度,以确定各级数字档案文化资源的可授权运营程度。在主体确权层面,可依托数据要素化过程中明确的数据确权机制,在合法、合规的前提下,明确档案部门对数字档案文化资源的持有权,有条件地分离数字档案文化资源加工使用权以及数字档案文化产品经营权,进行公共数据授权运营。同时,档案部门作为资源供给端参与全国文化数据交易大市场,借力第三方机构的专业性服务完成从数据授权至交易的各个环节。在授权的文化类数据经过消费层后,收集、了解各类数字档案文化资源的交易价格,从价格因素分析市场用户对于各类数字档案文化资源的需求,以反馈指导数字档案文化资源的分级分类开放与授权。

从典型地区公共数据授权运营的情况来看,目前档案部门在其中提供的公共数据以目录性数据与过程性数据为主。[31]档案资源数据库的建立初具成效,但档案文化数据之间的关联与互通仍处于起步阶段。此外,还存在数据的分级分类开放与授权未有确定的标准、数据要素市场仍未成型等问题。这些问题涉及资源驱动的“档案+文化产业”发展模式的必备基础条件,仍需进行更深入的探索。

3.2 产品驱动的“档案+文化产业”发展模式

产品驱动的“档案+文化产业”发展模式,强调在档案行业内部完成从数字资源积聚到数字产品发行的转化,直接向市场推出完整形态的数字档案文化产品。在此模式下,数字档案文化资源持有者在全国文化数据交易大市场中的角色不仅是数据资源供给者,还是数字产品生产者,主要向市场提供已资产化的数字档案文化产品。档案部门对于数字档案文化资源的把控力更强,能够统筹数字档案文化资源开发、数字档案文化产品生产、档案文化消费收益等生产、流通、反馈全过程,而数据要素市场仅作为产品交易、流通、反馈的辅助要素发挥作用。这种发展模式对于档案部门主体的要求较高,对于数据要素市场的依赖性相对较弱。

在这种发展模式下,数字档案文化产品的开发可以与数字档案文化资源的积聚整合同步进行。聚焦数字档案文化产品的开发,首要的是有针对性地从数字档案文化资源中挑选出有代表性、有价值、有潜力的特色文化形象进行创新性转化,形成数字档案文化产品。[32]与资源驱动发展模式不同的是,即使是在数据分级分类中被划分为可开放程度低的数字档案文化资源,也可避开敏感部分,仅提炼和转化其中的文化要素,形成数字档案文化产品进行流通与交易。在主体层,档案部门应主动寻求社会各方的合作,以获得资金、技术、创意等多方面的支持,并在合作过程中明确各主体之间的权、责、利界限。对于开发的数字档案文化产品,也可以依托数据要素市场中的数据商或第三方服务机构进行委托授权运营。由于数字产品的开发、生产主要依赖于以档案部门为核心的多元主体,档案部门对其交易流通具有较大的自主权。产品投入市场后,档案部门可以自定义其收益类型,以社会效益为主,兼顾社会效益与经济效益的统一。在消费层,依托全国文化数据交易大市场的价值评价机制,收集市场中对于数字档案文化产品的创意、类型、技术等各方面的反馈意见,进行分析研究,以了解市场需求,促进下一次的开发与生产。例如,中国人民大学信息资源管理学院、数字人文研究中心等根据“北京记忆——大型数字资源平台”项目的“冰嬉大典”专题,与中国数字文化集团联合发行的“冰嘻嘻”,共发售8000件。[33]该数字出版物的成功推出,即可作为“档案+文化产业”产品驱动发展模式的典型经验。档案部门亟须破除严肃古板的刻板印象,充分发挥主观能动性,发掘出具有代表性的档案文化IP,联合多方主体,进行优质数字档案文化产品的开发工作。

4 结 语

数据要素化的时代背景为档案数据赋予了新的价值内涵与解读视角,同时也为数字经济时代“档案+文化产业”的进一步发展提供了多方面的契机。本文提出的仅是其建设过程中部分要素的发展机遇,对于“档案+文化产业”未来发展模式也仅做宏观层面的可行性展望。对于其中政策法规的制定、主体确权的具体方式、数据分级分类的详细标准、数据授权的风险与保障等问题,本文并未深入探讨,这些问题仍需进一步研究。

*本文系教育部人文社会科学研究青年项目“中国档案学话语跨语境传播内容与路径研究”(项目编号:24YJC870007)阶段性研究成果。

作者贡献说明

蔡晓芬:论文撰写与修改;吕文婷:确定选题,论文撰写与修改。

注释与参考文献

[1]中办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》[EB/OL].[2024-04-09].https://www.saac.gov. cn/daj/toutiao/202106/ecca2de5bce44a0eb5 5c890762868683.shtml.

[2][6]葛文洁,霍艳芳.新文科背景下“档案+红色文化产业”升级发展路径探析[J].档案与建设,2022(2):31-33.

[3][7]吕文婷,蔡晓芬.国家文化数字化战略背景下的“档案+文化产业”:发展契机、运作模式与关键问题[J].档案学研究,2024(3):87-93.

[4]任越,路璐.数字创意产业融合视域下档案文化产品开发路径研究[J].档案学研究,2022(1):97-102.

[5]周林兴,张笑玮.文化产业视阈下档案资源的开发机制与策略选择[J].档案与建设,2023(5):21-25.

[8]十七部门关于印发《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》的通知[EB/OL].[2024-04-20].https://www.cac.gov.cn/2024-01/05/ c_1706119078060945.htm.

[9][25][27]中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见[EB/ OL].[2024-04-20].https://www.gov.cn/ zhengce/2022-12/19/content_5732695.htm.

[10]范周.数字经济变革中的文化产业创新与发展[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2020(1):50-56.

[11][15][31]许晓彤,张嘉玮,李照川.档案数据要素化的历史源流、关键问题与价值空间[J].档案与建设,2024(5):12-21.

[12]金波,杨鹏,刘娟娟.档案数据要素价值内涵要义与生成机理[J/OL].档案学通讯,1-17[2024-06-15].https://doi-org-s.hubu.yitlink.com:443/10.16113/j.cnki.daxtx.20240530.001.

[13]周文泓,王欣雨,刘鹏超.数据要素化背景下的档案数字转型行动空间展望[J].档案与建设,2024(2):38-45.

[14]杨智勇,岳幸晖.档案数据价值链模型构建及实现路径探析[J].档案与建设,2024(4):18-25.

[16]杨鹏.档案数据要素价值论[J].档案与建设,2024(4):26-35.

[17]颜海,苏娴,熊晓亮.文化产业概论[M].北京:北京大学出版社,2014:41.

[18][19][22]周耀林,杨文睿.新文创语境下我国档案文化创意服务的现状调查与发展思路——基于我国31个省级档案馆的调查[J].档案学研究,2024(1):85-92.

[20]任越. 论信息时代我国档案文化产业发展面临的机遇与挑战 [J].兰台世界,2019(1):13-16.

[21]杨茜茜.档案文化数据的整体性治理初探[J].浙江档案,2021(1):25-27.

[23]吕文婷,向钰洁,马双双.国家文化数字化战略下数字档案文化资源建设:契机、困境与逻辑进路[J].档案与建设,2023(1):41-45.

[24]陈鑫,杨韫,谢静等.档案文化“破圈”传播实践路径——以中国丝绸档案馆“第七档案室”项目为例[J].档案与建设,2022(2):51-54.

[26]马费成,熊思玥,孙玉姣,等.数据分类分级确权对数据要素价值实现的影响[J].信息资源管理学报,2024(1):4-12.

[28]赵蔡晶.国内数据要素价值化研究综述及展望[J].信息资源管理学报,2024(2):41-53.

[29]孙静,王建冬.多级市场体系下形成数据要素资源化、资产化、资本化政策闭环的总体设想[J].电子政务,2024(2):12-20.

[30]金波,杨鹏,周枫.档案数据高质量发展:历史进程、演进逻辑与战略布局[J/OL].情报科学:1-15[2024-04-26].http://kns.cnki.net.hubu.yitlink. com:80/kcms/detail/22.1264.G2.20240126.1857.020. html.

[32]葛悦,谢诗艺.当前我国档案文化产品的开发逻辑:定位与取向[J].档案管理, 2024(1):73-78.

[33]数字藏品推介|北京记忆系列之“冰嘻嘻”[EB/OL].[2024-04-26].https://cdcub.com/news/ detail/21.html.

(责任编辑:冯婧恺 张 帆)