游散之岛:事仔、船坞、海员墓地与大造荔枝

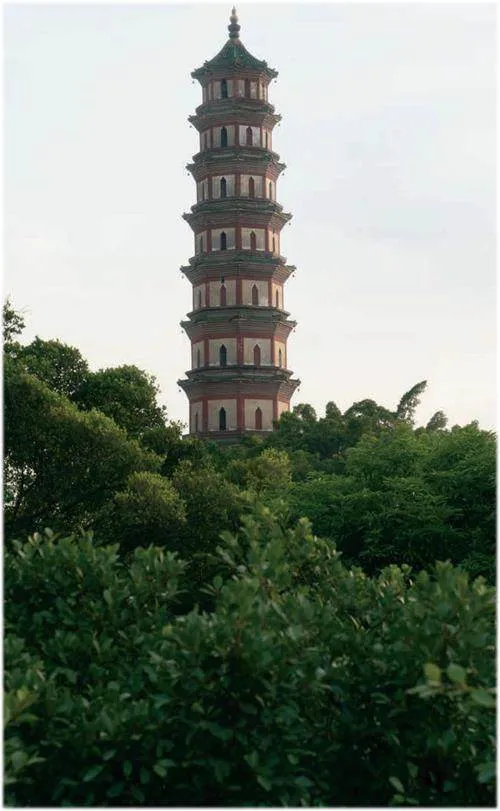

深井村文塔夜市,夜幕下一层薄薄的青烟弥漫在新落成的地铁站和华德福学校的上空。几个穿着蓝灰色船厂工服的工人围着一桌的啤酒和花生聊天消夜。他们刚从几百米外的工地上过来。那里是一个个现代化作业的水泥船坞,一艘舰艇在夜色中发出刺眼的光,工人们正围着它加班加点地干活。

这些来自湖南的短期合同工可能不会意识到,自己的工作是中国最早的船舶修理业漫长传统的延续。早在1685年的康熙时期,这里和长洲村北部就利用当时的黄埔泥船坞,开始为洋船提供服务。鸦片战争后,这里出现船坞花岗石和机械化船坞。今天,诸如柯拜船坞、巴斯楼这样的字眼已经在地图上消失,但如果有机会进入船厂,你依然能看到它们的遗迹。

我喜欢站在连接深井和长洲两个村的河桥上,等待工人们下班。因为安保需要,船厂不允许骑电动车进厂。每到七点,一群身着蓝灰色朴素工服的工人骑着自行车鱼贯而出的一幕,让人有重温八九十年代电影的画面感。昏黄的路灯下,这些车技精湛的男性工人总是会在拐向码头的下坡路口加速行驶,画出一个优美的弧度,然后没入船厂对岸的安来市老街区。

读过8月刊本栏目黄岩行的读者,或许记得海潮对一个城市的影响,这里也不例外。深井这个名字,据村里人介绍,是因为过去咸潮倒灌,河水无法引用,而此地因为可以从地底深处取得好水而得名。在工人们骑自行车跨过的河桥另一侧,耸立着一座孙中山铜像。一个世纪前的1922年,陈炯明炮打永丰舰,出生在海潮口(香山县)的孙中山因为了解海潮习性,果断指挥军舰趁涨潮时分从这条所有人都认为水浅不能走军舰的海心岗河成功遁走,解了长洲岛之围。

“你可否告诉我,哪里可以坐船到深井村?”

恤孤院路,在朋友潘赫组织的一场citywalk活动上,德国艺术家赫罗尼姆得知可以坐船上岛,向我寻求帮助。赫罗尼姆是来自法兰克福的Synnika小组的3位成员之一,受前台空间邀请前来广州与中国同行交流。

手机地图上,我在新洲码头和深井码头之间画了一条带有箭头的红线,方便他截图出示给出租司机。几天前,我在海事博物馆的新展《遇见黄东·十八世纪珠江口的小人物与大世界》上,看到过一幅《黄埔挂号口图》,在一艘三桅帆船的边上赫然画着一座名为“深井乡”的山岛,也有一条线把它和黄埔岛连接起来,上书“由此外洋进黄埔”。

当时的清政府规定,外国商船只能停靠在黄埔水域,需在挂号口登记、接受检查和缴纳船钞,并把货物换到官方许可的“西瓜扁”驳船前往十三行。到了同治年间,由于黄埔村泥沙淤积,这个挂号口干脆搬到了长洲岛上。

有必要对清政府针对外国人的限制做进一步的解释。外商来粤贸易,不许私赁民房居住,而是需要从十三行洋商手里租赁土地,建置各国夷馆,平时不得逾越十三行街范围,且不得携带家眷。乾隆末年,始准外人每月逢三逢八往游隔海之陈家花园和海幢寺。道光七年,又准许外商每月往广州城郊花地游览,但须伴同通事,晨出夜归。

鉴于这样的政策,长洲和深井自然成为海员们上岸休整、船舶保养维修的理想之地。在长达数月精疲力尽的航行后,他们在清政府允许的“游散日”获得暂时的自由。关于这几个岛屿,目前我能找到的最早记录是1750年曾到访广州的瑞典人PeterOsbeck发表在《中国丛报》上的游记。查看同时期外国人绘制的珠江地图,会发现他们把深井所在的位置(更大一块,包括今天作为大学城的小谷围岛)标为法国人岛,因为法国商人曾把这里当作碇泊、堆栈及水手上岸活动的地方。而永丰舰驶过的海心岗河为法国河,河对岸的长洲岛被叫作丹麦人岛,那是丹麦水手们活动最多的地方,后来英国商船也在这里碇泊。

在黄埔港和长洲深井港,那时岛上的居民们和黄东一样,为洋人充当买办、装卸、铁匠、引水、修理工等,“几乎所有的居民都同外国船舶有直接和间接的联系”。

洋船上许多简单的零件都得由当地人制造,因此,相关的名词岛民们也不陌生。展览现场展示了剑桥大学藏怡和洋行档案中,一张中国打铁匠在道光二十三年(1843年)“闰七月十三日英9月6日”给“未士好大宝号”(Mr.Howell)的手写单据,所列的零件便包括:“双耳点把”“三板头揖菇”“三板泠砵”“罗丝芥止”(俗写,应为“螺丝戒指”)等。其中的“点把”“揖菇”“泠砵”等词,很可能都是英语词汇的粤语音译,策展人在注解中写道。

围绕着轮船业形成的船主和岛民之间的工作依附关系,直到今天也大致如此。很多船厂的临时合同工都分散住在工厂附近包括深井村在内的村子里。我在旅店里碰到的来自梅县的保洁阿姨、楼下来自四川江津的重庆小面馆子阿姨,他们的孩子都是从黄埔技校毕业后留在船厂工作的员工。而我隔壁的房客来自杭州某研究所,每天也是骑着一辆自行车去船厂上班,甚至中午还从船厂骑车回旅馆午休。

如果把今天的深井村和两百年前的作对比,显然那时候的深井更加“国际化”。当时岛上有很多人像黄东一样懂一点葡萄牙语、英语或法语,岛上到处都是外国水手、商人、外交官或者传教士。当然,我们得承认,那是一种不正常的“国际化”。

今天,河桥边上卖煲仔饭的80岁老谭告诉我,除了疫情前看到过有外国人从船厂出来,他再也没见过“番鬼”。老谭有所不知,那天3个德国人从他门前经过,拐进了一家名叫川爸的小馆子。他们受了微信翻译的误导—“去川爸吃饭”被翻译成“GotodinnerwithDonaldTrump”(和川普共进晚餐)。后来,这件事成了他们作品的一部分。

我与这个村子的际遇,也缘于这家船厂。

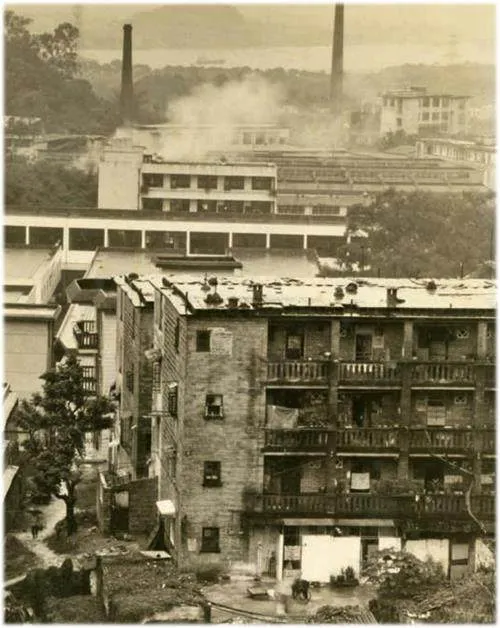

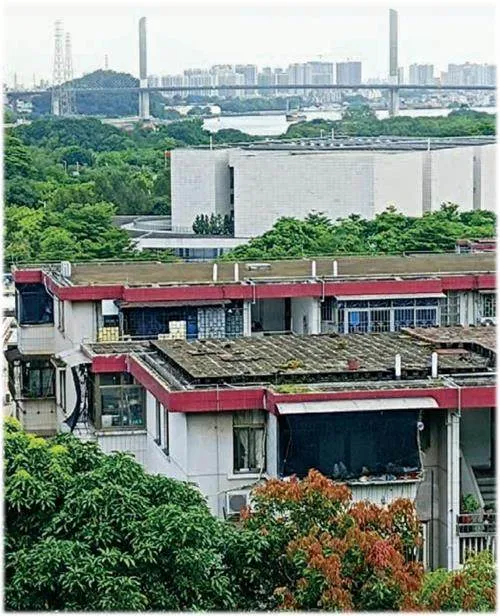

“不断路过朋友们的旧居。”在深井村暂居的建筑师朋友yx,半年后在朋友圈写下这句话。此前他住在厂区山脚下一栋带有蓝色顶棚的高层公寓楼。他发现自己对那套房子怀有一种难以描述的情愫,他着迷于房间里曾在船厂工作的房东遗留下来的老家具、旧照片、素描,以及各种生活摆件叠加下的特殊生活气息,同时也为窗外越过树林得以远眺怡人珠江的视野心动。yx不断地邀请包括我在内的朋友们到他的房子参观、小住,给到访的朋友们留影,希望和他一样喜欢这个房子的人,能一起延续、储存这份快乐。对于短暂的访客来说,这是愉悦的。但对住进他人生活的他来说,这种情感一旦无法排遣,又是纠缠不休的。

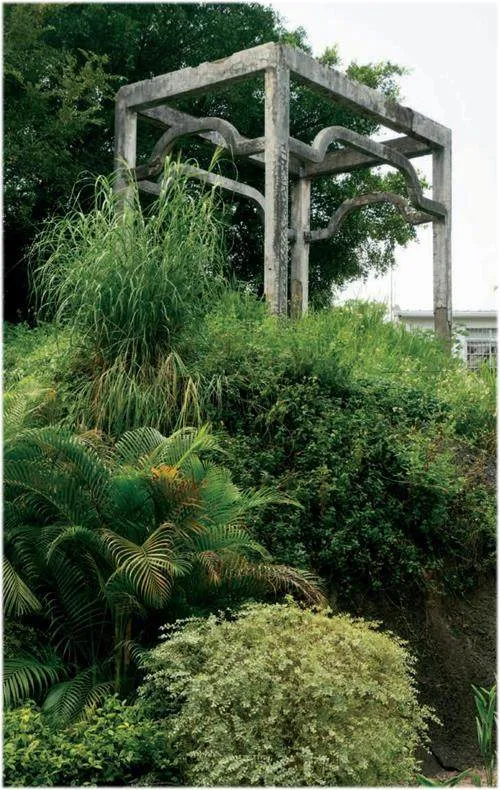

现实中,当我身体力行地绕到这栋公寓楼后面,当那个在地图上被标记为“篮球场”的建筑毫无戒备地出现在我眼前,我似乎能理解yx为何对这里百般留恋却又欲言又止了—这里的空气弥漫着旧事物被毁掉前的幻灭感。所谓的篮球场,是1970年代炸山夷出平地后建立的一个拥有32层台阶的巨型半圆式露天电影院。经年累月的水泥层层覆盖,似乎自我演化成了一种黑灰色的天然石头。在它后面是高耸的大石岗山体和山林叠嶂,山的背后便是船厂。乍一看,这个“篮球场”给人以猝不及防的震撼,让人想起伯罗奔尼撒半岛上,建于公元前4世纪的埃皮道鲁斯剧场。

深井村的大姓是凌。很多人可能记得民国三才女之一的凌淑华在北京史家胡同的故居,但凌家真正的祖宅祠堂是这里。我坐在大雅里巷口小卖部门口的长石条上和凌老爷子聊天,他说自己只记得年轻时读过凌淑华的书,但不记得里面讲了什么。凌老爷子的父亲民国时期在安来市经营旺铺,现在那里除了一块新立的牌坊,还有一口古井供人凭吊。

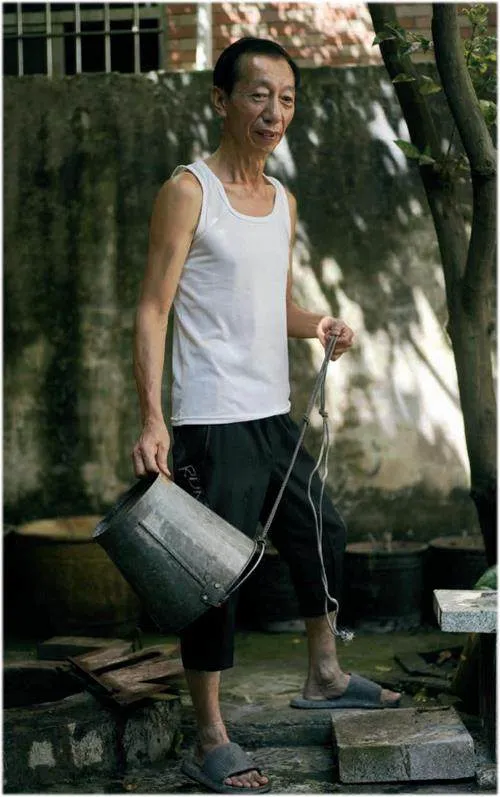

我的朋友阿伟的新房东老梁家里也有一口井,现在他只拿井水给院子里面的几棵树浇灌:黄皮、含笑、龙眼、鸡蛋花和枇杷。夏日未尽,那扑面而来的鸡蛋花正是时候,从二楼廊道望出去,白色的花瓶式栏杆配上满眼的绿和点滴的黄,让人分不清是身在大溪地还是西西里。

差不多辛亥革命前后,老谭的爷爷从东莞移居深井的时候,老梁的爷爷和一些村民从深井跑去了香港,并在进出口贸易里打拼出一片小天地。老梁的父亲在解放后又回到了广州,这也是退休的老梁现在从城里回到祖屋祭祖、居住的原因。深井村街坊里巷有很多无人认领的老房子,都是早年离开后没有再回来的族亲留下的。

2002年,一位名叫皮特森的丹麦人和老梁一样,来到深井村寻找同胞的足迹—但他得先找到祖先的坟墓。1840年前后,广州画家顺呱留下了一张画了丹麦人岛番鬼山外国人公墓的作品,鉴于绘画题材和风格,我们很容易判断这是一幅为洋人创作的外销画。皮特森按图索骥,找到了村子北部靠近珠江岸边、位于竹岗山上的外国人公墓。

这位较真的丹麦人后来在网上发布博客,他认为现在的外国人公墓并非丹麦人岛上的公墓,而是后来重建的。这个判断消除了我的困惑。此前我多次留意到,外国人公墓里最显眼的是美国第二任驻华大使义华业先生的方尖碑墓地。在历史档案里他都是被记录埋葬在丹麦人岛,而查阅当时的地图可知,过去的丹麦人岛并不涵盖今天的深井村,后者一直属于法国人岛。

对比古今珠江地图,在吃完老谭亲手做的一碗鼓汁鱼腩煲仔饭之后,我发现今天的船厂便是解惑的钥匙。据他说,1960年代政府开始填埋海心岗河(法国河),河道收窄,船厂拔地而起。这部分本来属于法国人岛的领地今天行政上隶属于长洲岛。所以,名义上,这片墓地再次屹立在了“丹麦人岛”上。只是那二十多块拾掇起来的墓碑,有多少来自长洲岛,有多少来自深井本地,没人会告诉你。墓地修葺得不错,我本想多逗留一会儿,无奈被此起彼伏的高音喇叭驱逐—此处并未开放。警告声是双语的,不知道那位寻宗问祖的丹麦旅行者如果听到会作何感想。

“大造荔枝,这个品种现在应该没有了。”阿伟跟我说。我们在讨论刚逛完的黄东展览,桌子上还放着一本打开的《遇见黄东》,这是村子里一位韩国朋友借给他的,这位朋友正准备把华南学派的著作翻成韩语,介绍给韩国的读者。逃离大厂的阿伟在村子里跟着大家学习种菜、捣鼓各种植物,对展览上那批近三百年前的植物图鉴印象深刻。有意思的是,今天我们之所以能“遇见黄东”,全拜黄东的一场跨洋“寻父之旅”所赐。当年他侍奉的“事头”、一位业余时间研究中国植物的英国东印度公司大班布莱克,不幸在广州英年早逝,留下他聘请中国画师绘制的精美植物画册等遗物。大概是遵照布莱克的遗嘱,黄东后来前往英国寻找布莱克的父亲,并移交这批个人物品。

“我们有没有想过,五口通商、洋务运动、华工出洋、幼童留美,谁是真正的推动者?如果鸦片战争前的中国都是‘封闭’和‘停滞’的,哪里会突然冒出一群乐意冒险或可以胜任的小人物,在新时代扮演各种角色?”

《遇见黄东》的作者、汉学家程美宝在书里表示,黄东这样的“事仔”(仆人,接近英文里的boy)是那个时代里无数小人物中的一个,他们不仅斟茶送水递信接客,也掌握基本的中英文书写能力,甚至略通博物知识,了解市场行情,但依然名不见经传。如果不是因为黄东出了一趟洋,在海外与一些大人物交往并因此留下了些许痕迹,今天又有谁记得他们在推动历史车轮中所付出的努力?

正如我们更愿意记住墓地里的美国大使,而非他边上那些有名有姓的海员,那位船厂的房东也是如此。把不同时代的他和黄东作比较是生硬的,但他们同属时代的小人物。个人留下来的点滴痕迹,随着房子虚弱地坍塌,“蓝球场”如被炸的山体般轰然瓦解,最终灰飞烟灭。与其说某个朋友留恋一栋公寓,不如说我们大家都想挽留那个即将逝去的时代,哪怕只晚一点也好。