面向信息安全专业的操作系统课程混合教学模式的探索与实践

关键词:操作系统;混合教学;信息安全;教学改革;人才培养

中图分类号:G642 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2024)26-0125-03开放科学(资源服务)标识码(OSID) :

0 引言

为解决与操作系统相关的信息安全问题,信息安全工程师须兼具操作系统与信息安全的基础理论知识及实践经验。传统操作系统课程的教学模式在培养应对这些复杂信息安全挑战的人才时显得力不从心。在此背景下,本文提出了面向信息安全专业的操作系统课程混合教学模式,该模式针对信息安全专业而言,是一种创新性的教学方法。通过本文的研究与实践,期望能为操作系统课程的混合教学模式改革及专业特色复合型人才的培养路径提供有价值的参考。

1 操作系统课程混合教学的意义

一方面,面向信息安全专业的操作系统课程混合教学模式通过融合多领域基础知识与实践操作,以学生掌握操作系统与信息安全基础理论知识为核心,有效提升了学生的实践操作能力和逻辑思维能力,有助于其解决现实工程中的信息安全难题,促进学生就业创业,推动社会进步,维护社会与国家的安全稳定。另一方面,面向信息安全专业的操作系统课程混合教学模式为其他专业的操作系统课程教学试错,为其他专业的操作系统课程教学模式改革提供参考,促进了不同专业和不同院校间授课教师的交流与合作,提高了授课教师的教学水平和科研水平,扩大了授课教师的影响力。

2 信息安全专业操作系统课程教学问题

针对信息安全专业,当前已有教师在尝试操作系统课程的混合教学模式[1-2],但现有教学模式仍存在若干问题。总体而言,面向信息安全专业的操作系统教学模式尚处于发展初期,尚未构建出健全且完善的培养体系,亟须进一步优化与提升。具体问题体现在以下几个方面:

2.1 课程衔接性不足

首先,操作系统课程与前置课程的授课顺序安排不当,导致课程间衔接不紧密。在某些高校,专业培养方案中将操作系统课程与其前置课程安排在同一学期,而前置课程往往是操作系统学习的基础,缺乏这些基础,学生难以有效掌握和理解操作系统的内容。其次,即便操作系统课程与前置课程分学期授课且顺序合理,但课程内部内容的讲授顺序也可能不合理,影响课程内容的连贯性。最后,操作系统课程与后置课程及专业课程的衔接亦存在问题,且课程中涉及安全的内容偏少,缺乏针对性和专业特色。对于信息安全专业的学生而言,仅围绕操作系统本身的内容进行教学显然不足。目前,一些教师在讲授操作系统安全内容时往往一带而过,未能充分引入足够的操作系统安全内容,导致教学缺乏针对性和专业特色。

2.2 教学目标定位不清晰

混合教学模式的目标定位应依据不同专业的特点而有所区别。然而,当前部分高校操作系统课程的教师可能来自无信息安全背景的信息类学科,他们授课的学生来自多个不同专业。针对不同专业的授课,这些教师的教学目标仍停留在传统的计算机学科范畴内,缺乏专业特色。部分高校对本科一年级学生实施统一大类学科授课,或同一课程面向多个专业学生教授相同内容,缺乏针对性和专业深度。

2.3 教学与实践环节配置不当

首先,操作系统课程的课时分配不太合理。相较其他课程,操作系统内容繁杂,需要教师投入更多课时进行理论教学;同时,其实践环节也需额外时间以巩固理论知识。然而,个别高校将理论授课与实践环节合并,压缩了两者时间,导致学生无法充分学习和掌握操作系统的基础理论及实践技能。其次,操作系统实践要求学生具备前置课程知识及理论联系实践的能力,但多数学生难以达到这一要求。例如,内存安全作为操作系统安全的关键部分,多国相关部门已建议采用Rust、Python、Go等编程语言解决C和C++的内存安全问题[3]。然而,对于信息安全专业的学生而言,这些建议的编程语言并非必修课程,学生掌握情况参差不齐,为操作系统安全内容的引入和实践带来了挑战。最后,由于课时紧张,难以在完成操作系统基本内容教学后再深入讲解操作系统安全,从而无法有效培养具有信息安全特色的复合型人才。

2.4 专业师资力量匮乏

1) 面向信息安全专业的操作系统课程要求教师具备信息安全与计算机科学等多学科背景,而符合这些条件的师资数量有限。2) 即便有少数教师能同时满足多学科背景要求,也可能在某个或某些学科上专业性强,而在其他学科上相对薄弱,难以全面支撑该课程的教学。3) 当前面向信息安全专业的操作系统课程教学资源有限,教师难以获得有效的培训和支持,导致师资力量整体薄弱。

3 混合教学模式的更新与实施

针对信息安全专业的学生,使用混合教学模式培养具有专业特色的复合人才时,可以采取以下措施。

3.1 完善培养模式

首先,鼓励学生进行课前预习,以熟悉即将授课的内容。授课教师可在线上教育平台发布预习视频及测试试题,学生可反复观看视频并完成测试,以便教师根据预习测试结果在授课时更有针对性地讲解难点。其次,在课堂上,采用师生互动与学生间互动的形式,结合真实案例和实践操作,运用多种媒体和技术手段展示课程内容,以减轻学生的厌学情绪,激发其学习兴趣。鉴于操作系统课程内容难度较大,仅依赖口头传授不利于学生理解和吸收,因此通过互动教学增强学生的参与感,提高学习效率[4]。此外,通过引入操作系统的真实案例,结合学生的实践操作,能加深学生对教学内容的理解。最后,授课教师应布置与课程内容紧密相关的课后作业和实验,旨在巩固理论知识并锻炼学生的实践能力,实现理论与实践的有机结合,进而提升学生的就业竞争力和创新意识。

3.2 优化课程设置

制定更具衔接性的教学大纲,构建贴近现实的专业特色培养体系,形成具有针对性的课程设置。首先,在课程设置方面,要考虑授课顺序和授课内容的合理性。在进行课程设置时,前置课程的内容往往是其它课程内容的授课基础,须考虑操作系统课程的前置课程与后置课程设置的合理性。其次,在课程授课内容方面,须考虑授课对象的特殊性。面向信息安全专业的操作系统课程授课要融入信息安全特色,注重操作系统与信息安全理论的学习,并重理论实践结合。最终目标是培养能够提出信息安全问题、思考信息安全问题和解决信息安全问题的学生。例如,在操作系统课程授课时引入后门攻击的内容,并引导学生思考如何预防和阻止后门攻击对操作系统的破坏。最后,在后置专业课程的选择方面,需要考虑后置专业课程的多样性。信息安全有多个方向,每个方向面临的安全挑战都可能会对个人、社会或者国家造成巨大的损失,需要培养相关方向的专业复合型人才才能解决。

3.3 建设专业师资队伍

从教育背景来看,专业师资队伍应包含既擅长解决操作系统安全问题又熟悉其他安全领域的教师[5]。一方面,专注于操作系统安全的教师拥有丰富的专业知识和教学经验,能够结合个人研究和实践,有效培养学生的操作系统安全能力,并探索解决相关安全问题的方法。另一方面,研究其他安全领域的教师也能将其专业知识和操作系统教学相结合,培养出多领域的安全复合型人才。从年龄结构上看,师资队伍应包含不同年龄段的教师。老教师可凭借其丰富的教学经验指导新教师,而新教师则以其对新事物的敏锐洞察力和对前沿动态的深入了解,为教学注入新鲜血液。此外,新老教师的交替还能确保教学活动的连续性和稳定性,避免断层现象的发生。

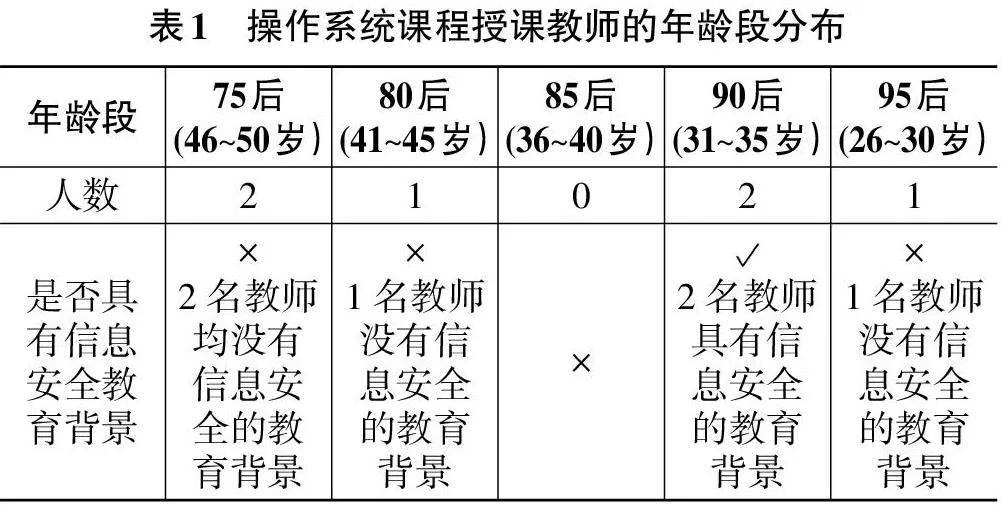

表1是贵州大学计算机科学与技术学院6位参与操作系统课程授课教师年龄段分布表。由表1可以看出,有6名教师参与了操作系统课程的教学活动。其中,有2名教师年龄段在46~50岁范围内,这2名教师可能在未来5年内面临退休问题;有1名教师年龄段在41~45岁范围内,教师年龄段在36~40岁范围内的为0,有2名教师年龄段在31~35岁范围内,有1名教师年龄段在26~30岁范围内。

从表1可以看到,因为没有教师年龄段处于36~40岁范围内,断层影响可能已经发生。此外,根据表1,只有处于31~35岁年龄段范围内的2名教师具有信息安全的教育背景,能够提供面向信息安全专业的操作系统课程的授课服务;其他年龄段的教师均无信息安全的教育背景,无法提供具有安全内容的操作系统课程的授课服务。总体而言,为防止各个年龄段的教师断层,建设具有信息安全教育背景的师资刻不容缓。

3.4 健全评价机制

制定合理的面向信息安全专业的操作系统课程教学目标和评价机制。教学目标包括面向信息安全专业的操作系统课程授课内容、学生应该掌握的操作系统内容和信息安全内容以及相关的技能和提升的能力。评价机制包含评价内容和评价标准,并与教学目标相适应。评价内容除了包含授课内容外,还包含课外学习和实践,鼓励学生主动学习并申请课程相关的项目,也鼓励学生参与课程相关的竞赛活动。评价标准包含短期评价标准和长期评价标准。短期评价标准是为了公正地评定学生课程成绩,长期评价标准是为了了解学生的毕业去向以及职业发展,以便为混合教学模式改革和更新提供参考依据。例如,短期评价标准针对各项考核内容可以分为5个层次。各个层次根据完成度和正确率依次给予不同范围的分数,第一层次分数范围在90~100,第二层次分数范围80~89,第三层次分数范围70~79,第四层次分数范围60~69,第五层次60分以下。在短期评价标准中,期中测试和期末考试根据试卷评分标准给分。长期评价标准根据学生的升学率、就业率、工作与专业的相关性、工资水平、满意度、短期内是否更换工作、更换的工作与专业是否有关系等因素来评价。长期评价标准实施较难,短期评价标准实施较容易,在培养过程中须将两者相结合。

通过上述措施的实施与混合教学模式的持续迭代更新,有望为国家和社会培养出更多能够解决信息安全问题、具备专业特色的高素质复合型人才。

4 结束语

面向信息安全专业的操作系统混合教学模式,作为一种充满探索性与创新性的教育尝试,其目标在于培育出能够应对现实信息安全挑战、具备专业特色与高素质的复合型人才。这一培养模式不仅具有深远的经济价值,更承载着重要的现实意义,对于推动信息安全领域的发展与进步具有不可估量的作用。