思维导图在中职计算机网络技术教学中的应用探析

关键词:思维导图;中职教学;计算机网络技术

中图分类号:G42 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2024)26-0161-03 开放科学(资源服务)标识码(OSID) :

计算机网络技术作为福建省中等职业学校学业水平考试的科目,是计算机专业中职生的必修课程。这门课程的特点是知识点多且杂,概念晦涩难懂,涉及的知识面广泛,对于刚接触网络内容的中职一年级学生来说,难以入手。如果教师在教学过程中无法起到有效的引导作用,帮助学生理清基础概念、梳理知识点,让学生轻松上手,许多学生可能会失去对知识的兴趣,这将导致后续其他相关课程的教学更加困难。思维导图作为一种简单而又极其有效的思维工具,可以将抽象知识具体化、零散内容体系化、枯燥内容生动化,为教师提供一种全新的思考方式和教学模式。

1 思维导图概述

思维导图是由英国脑力开发专家东尼·博赞(Tony Buzan) 发明的一种思考工具与笔记技巧[1]。思维导图运用图文结合的方式,将各级主题的关系以相互隶属与相关的层级图表现出来,并将提取的关键字与图像、颜色等建立记忆链接。它充分运用左右脑原理,利用记忆、阅读和思维的规律,协助人们在科学与艺术、逻辑与想象之间实现平衡发展,从而提高人们的发散思维、逻辑思维以及全脑思维能力[2]。

一张思维导图主要具备四个方面的内容:第一,中心图。用于表达这张图的中心思想,绘制在纸张的中心位置。第二,一级分支。由中心思想引出的几个方面的内容。一级分支一般从一点钟方向开始顺时针绘制,线条呈曲线状,并由粗到细。第三,二级知识点。它是每一个一级分支拓展的下一级内容。最后,为重要的信息添加小图标,有助于记忆和联想。这四点构成了一张完整的图文并茂的思维导图。

2 计算机网络技术学科特点

2.1 理论性强,知识枯燥

计算机网络技术基础课程作为计算机网络学科的入门课程,主要以概念为主,知识内容较为枯燥乏味,理论性强且深奥抽象,学生难以理解。例如,几种典型广域网网络技术的简介以及Internet的几种接入方式,都是理论性较强的内容。

2.2 内容繁杂,容易混淆

课程内容涉及的知识面广,内容繁多,许多概念性的知识容易混淆。例如,在第二章数据通信基础中,数据通信的几个基础概念,如信道容量、吞吐量、信道带宽、数据传输速率等,以及在局域网一节中,几种不同以太网分别对应的速率、使用的电缆、适用的网络、采用的拓扑结构等知识,内容细致且复杂[3]。

2.3 纵横交错,综合性强

计算机网络技术学科的知识点之间联系紧密,像一张网一样,如果没有理清思路,就很容易陷入混乱。例如,ISO/OSI参考模型与TCP/IP参考模型的相同与不同之处,交换机、三层交换机和路由器的功能区别,局域网标准、Internet接入方式以及典型广域网技术三个模块的知识点有交叉。

任何一门学科的学习都具有两个特点:第一,它包含众多知识点;第二,这些知识点按照一定的规律组合并相互联系[4]。由于学校教育受时间限制,学习通常从基本的概念和规则开始,只有掌握每一个知识点,才能在此基础上实现综合和灵活运用。这种学习方式决定了碎片化学习的必要性。然而,这种学习方式也带来了一个弊端,即在学生头脑中,知识呈现碎片化,提取知识的过程只能是单一且零散的。而计算机网络学科的特点,更是放大了传统教学中这一弊端。

3 思维导图在计算机网络技术教学中的应用

3.1 课前预习,激发兴趣,化解难点

教师在课前预习中应用思维导图,提前提出知识要点,引导学生展开探究。学生通过“先做后学”的方式,对新知识点有了初步的理解,从而更有目的性地进行课堂学习,降低了对新知识的畏难情绪。

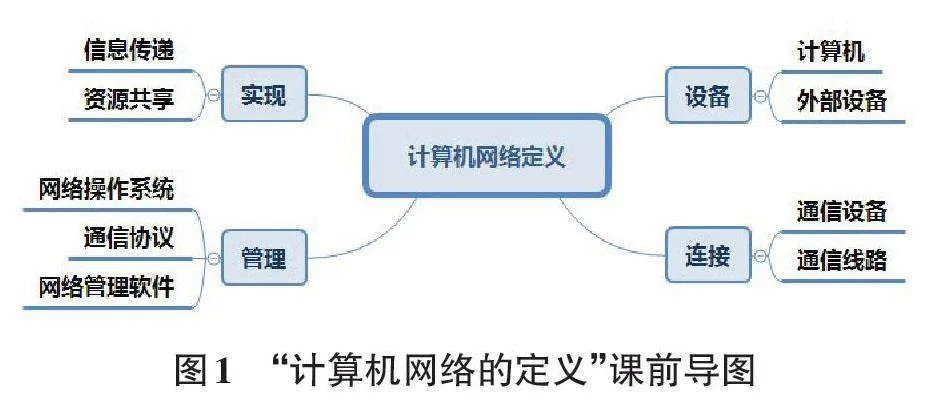

在计算机网络技术课程的教学过程中,课程预习环节可以将学习目标、重难点告知学生。在学生明确本节课的学习目标后,可以引导学生绘制本节内容的思维导图。例如,在讲解“计算机网络的定义”这一知识点时,要求学生将一个概念绘制成思维导图可能会让学生感到无从下手。此时,教师可以通过启发式提问,如“定义里包含了几个方面的内容?”“我们可以用什么关键字来概括这些内容?”等,引导学生思考。提问结束后,可以组织学生进行小组讨论,得出思维导图的一级分支。通过互相讨论和教师的引导,学生可以梳理出一级分支,再逐步分析二级分支的知识点。

思维导图在预习环节的使用,不仅帮助学生更有效地独立完成知识的前期学习,提高学习效率,还有助于他们培养自主学习的能力,为终身学习奠定基础。

3.2 新课笔记,快速有效,思路清晰

传统课堂笔记多为线性笔记,单调的文字和颜色使这种笔记方法存在几大弊端:关键词容易被埋没,无法展开联想;单调相似的笔记不利于记忆;线性表达无法有效刺激大脑且费时费力。相比之下,思维导图式的笔记不仅能够轻松记录核心内容,还能清晰展示知识之间的关系,使课堂学习思路更加明确。通过线条连接简化复杂的文字内容,不仅节省了笔记时间,有助于跟上教师的授课节奏,笔记内容也更为连续和整体,便于知识的前后对比和复习。

例如,上述“计算机网络的定义”这一内容,通过前置性学习,学生能够掌握基本知识点。在课堂正式学习中,教师可以引入学生的预习作品作为教学资源,并对知识点进行更有针对性的分析和讲解,学生则将新的知识点补充到原有的思维导图中,形成更完整、更深入的知识体系。这样不仅丰富了教学手段,提高了学生的学习兴趣,还化解了教学难点,提升了课堂教学的有效性。

3.3 旧课复习,梳理知识把握重点

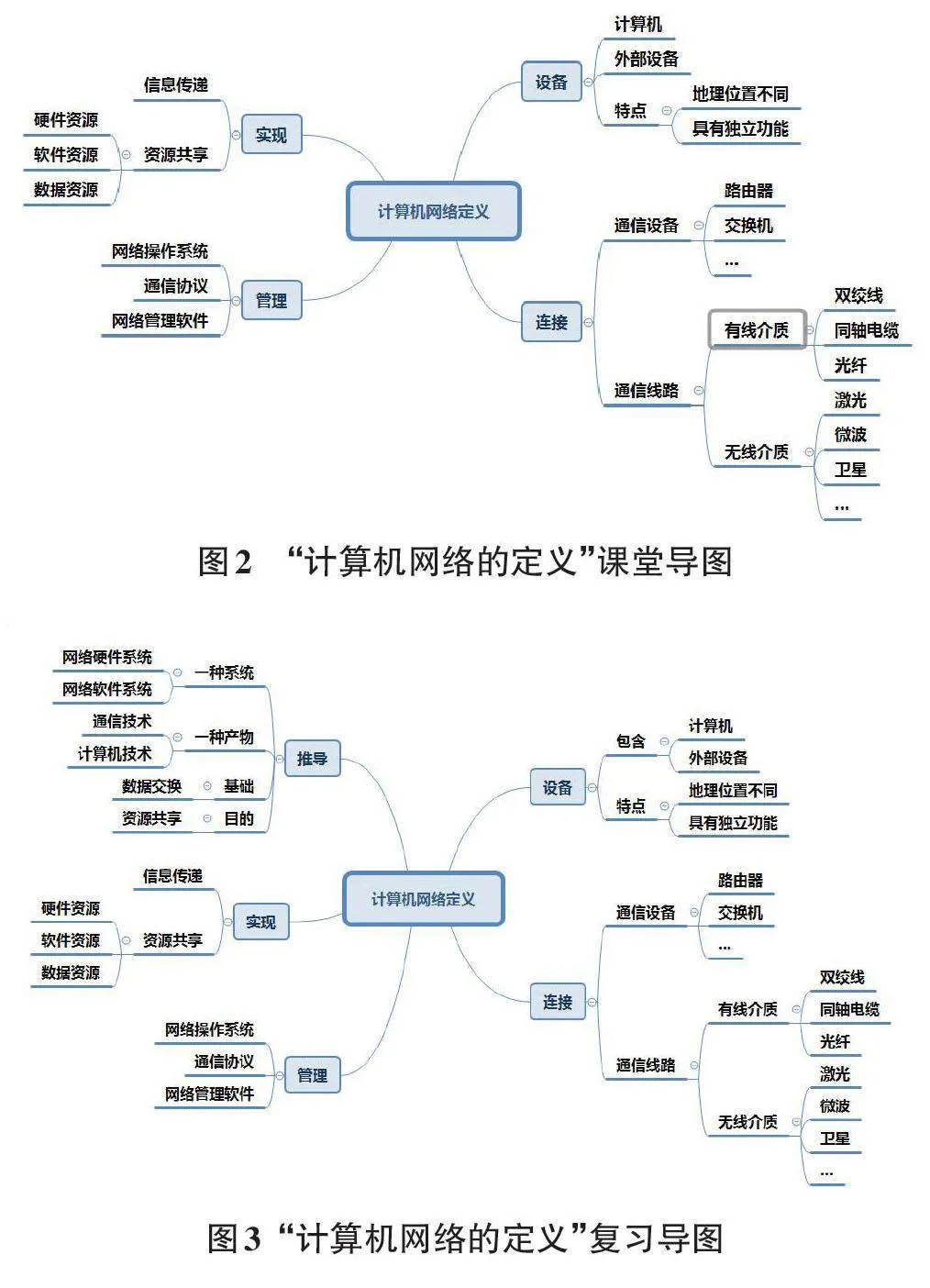

复习并非简单地重复已学过的知识,而是对所学知识进行系统梳理,对知识点进行归纳和对比。通过复习,使知识由零散逐渐过渡到完整,构建较为系统的知识体系,从而训练综合运用知识的能力。例如,上述“计算机网络的定义”这一内容,在复习阶段,可以将知识点进行扩充,将与之相关的需要掌握的内容整合到图2中,以便进行整体复习。

在归纳总结复习过程中,也可运用思维导图,从多个角度概括思考问题,理清知识脉络,找出知识之间的内在联系,分析容易混淆的知识点,把握学习中的重点和难点。例如,在计算机网络技术课程内容中,局域网标准、Internet接入方式以及典型广域网技术这三部分知识点存在一定的交叉,许多专用名词,尤其是英文缩写,十分相近,学生在记忆时容易混淆,导致考试时大量失分。针对这一问题,在复习课中,可引导学生思考知识点之间的联系与区别,并探讨如何用思维导图将三部分内容进行整合。对于难以记忆的专用名词,可以通过谐音、小图标、绘制彩图等记忆方法进行记忆,这有助于对大脑产生更多的有益刺激,加深印象,便于记忆[5]。

3.4 课后解题,全面思考迎刃而解

思维导图可以帮助构建知识体系,将相关知识点串联在一起,有利于知识的迁移。思维导图的发散思维使学生思考问题更加全面,在解题时能够运用各种解题方法,及时搜索知识体系中的相关知识点。

计算机网络技术这门课主要考查中职学生对网络知识的认知程度以及运用知识分析和解决问题的实际能力,使其能够达到职业岗位能力的基础要求。因此,要求学生在掌握网络技术基本概念的基础上,能够进行综合分析和灵活运用,并能够解决实际问题。例如,IP地址配置是学业水平测试中非常重要的一个考点,通常以简答题的形式出现。涉及的内容包括IP地址的含义及分类、子网的概念、子网掩码以及IP地址分配的合理性。这几部分内容分开理解对学生来说较为困难,一旦出现综合性题目,学生的解题错误率往往较高。

可采用的方法是对每个知识点进行举例讲解,并分别绘制成思维导图供学生参考。在复习阶段,要求学生能够自行绘制每个知识点的思维导图。然后提取涉及的几个知识点的关键信息,绘制成一张综合性的思维导图,最后关于IP地址配置的相关题目再绘制一张解题步骤和思路的导图。通过这种方式,整个知识点体系得以建立,学生对知识脉络能够清晰理解,理顺解题思路,结合练习巩固,问题便迎刃而解。

4 思维导图在计算机网络技术教学中应用的意义

4.1 锻炼思维能力

传统的教学模式和笔记模式都是线性的,而人脑的思考方式则是发散性的。当我们产生一个想法时,脑海中往往会立即浮现与之相关的其他想法。思维导图是一种以图表形式表现发散性思维的工具,它通过中心图和一级分支之间的关系,将大脑的这种思考过程外化呈现。而通过思维导图的呈现,又能够在整理和重复大脑发散性思维的同时,进一步促进大脑的深度思考。

思维导图还能够提升逻辑思维能力。简单的图形中包含了四种逻辑思考方法:总分关系、并列关系、因果关系以及递进关系。思维导图的层级结构和线条的连接能够直观地展示知识之间的联系,促进我们对知识内容的深入思考,从而更加清晰地理解知识点之间的本质关系。

4.2 构建知识体系

在传统的计算机网络碎片化教学中,融入思维导图教学,可以让学生从零散、片段的机械式学习转变为以课程大纲为出发点,关注知识点之间的联系,学会综合分析和灵活运用的学习。这就像一个人拖着一大堆汽车零件在行走,而另一个人驾驶着用这些零件组装好的汽车在行驶,谁能更快就一目了然了。

4.3 提升主动思考能力

思维导图可以“把书读薄、把图读厚”。“把书读薄”是指将一个知识点、一章内容,甚至一本书,提炼成一张思维导图。这个过程要求学生从整体出发,了解整个知识框架及知识点之间的关系。绘制思维导图时,学生需要合理布局知识、找出重点并提炼关键内容,这无形中锻炼了他们的自主学习、主动探究和归纳总结能力。反过来,当学生使用思维导图笔记回顾知识时,便是在通过关键词扩展知识的过程。大脑会自动回想当时如何归纳、提炼大量知识,并思考为什么这样分支、为什么提取这些关键词。大量知识会串联浮现在脑海中,这个过程就是“把图读厚”,是一种非常有效的复习方式。因此,思维导图必须由学生自己绘制,直接查看他人整理好的图无法帮助大脑经历知识整理、浓缩再扩展的过程,学习效果会因此大打折扣[6]。

4.4 增强记忆力

思维导图作为一种强大的学习工具,以其直观、结构化的特性,显著提升了记忆力。思维导图对信息的分类和整理是对信息的再次加工和整合,将无序、繁杂的内容转化为有相互联系的组块信息,从而大大降低了记忆难度。同时,思维导图以图形形式呈现,符合右脑的记忆规律。对于难以记忆的知识点,还可以结合图形和颜色的使用,有效激活大脑,“一图抵千言”,从而促进记忆。

5 结束语

将思维导图运用到计算机网络基础课程教学中,不仅能够提高教学效率,还能显著提升学生的思维能力。思维导图与学科的结合,可以建立完善的主动学习系统。通过掌握和运用好思维导图工具,进行发散思维、逻辑思维以及左右脑并用的训练,能够帮助学生学会思考,挖掘思维潜能,使其成为高效的学习者。

综上所述,思维导图在中职计算机网络技术教学中的应用具有多方面的优势和作用。它不仅能够帮助学生更好地理解和记忆知识点,还能促进教学效果的提升及学生学习能力的提高。因此,教师应积极探索并尝试将思维导图应用于中职计算机网络技术教学中,以提升教学质量和学生的学习效果。