新课标下初中语文大单元教学路径探究

【摘要】随着教学改革的深入,教学形式不断创新,大单元教学成为初中语文教师常用的教学手段。大单元教学是教师将单元内容看作一个有机的整体,对学生进行教育的教学模式,能够帮助学生有效串联知识内容。初中语文教师在新课标导向下开展大单元教学时要打破传统教学理念的桎梏,发展学生的核心素养。文章阐述新课标下初中语文大单元教学的实施意义,从制订大单元目标、创设大单元教学情境、构建学习任务群、开展群文阅读活动等方面提出落实大单元教学的策略,以夯实学生的语文基础。

【关键词】新课标;初中语文;大单元教学

作者简介:张文娇(1991—),女,江苏省扬州市邗江区杨寿学校。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《新课标》)中并没有直接阐述大单元教学的概念,而是根据学生的学段特征和具体学习情况设置具有整体性的学习任务群,以此强调不同学段对学生核心素养的发展要求,切实体现教学的连贯性和整体性。这一理念与大单元教学理念的核心内容不谋而合。基于此,初中语文教师在教学过程中要以《新课标》为中心,不断探究大单元教学的实施策略,积极运用多种教学手段,让学生在学习中逐步掌握单元知识点,切实提高核心素养。

一、新课标下初中语文大单元教学的实施意义

第一,有助于落实语文教学改革政策要求。运用大单元教学策略是落实语文教学改革政策的有效手段,能够使学生在学习过程中提升自身的语文核心素养。第二,有助于提高初中语文教学效率。开展大单元教学能够让初中语文教学课堂从“低质”转变为“高效”,实现教学内容的整体化和统一化,使教师的教学过程更加简洁和流畅。第三,有助于学生达成深度学习目标。大单元教学主要强调教师对单元内容的深入解读以及对学科概念的理解,能够帮助学生了解单元知识间的相互关联,厘清单元文章脉络,有效提高学生的思维能力、学习能力以及语文素养,促进学生的深度学习。

二、新课标下初中语文大单元教学的实施策略

(一)厘清单元要点,制订合理大单元教学目标

教学目标是课堂的中心和基础,只有制订明确的教学目标,才能够整合教学过程,全面掌控大单元教学活动。因此,教师应对学生学情、单元主旨、课标内容等方面进行综合分析,细致考量单元内容对学生的教育价值,以此为依据制订合理的大单元教学目标,切实发挥教学目标对学生的引导价值[1]。

以部编版语文八年级上册第四单元的教学为例。教师可先对单元内容进行合理分析,而后制订合理的大单元教学目标。本单元文章的文体形式主要是散文,这些散文的立意和形式丰富,呈现不同类型散文的特点。本单元选入《背影》《白杨赞礼》《永久的生命》《我为什么而活着》《昆明的雨》等散文,单元导语强调,要反复品味、欣赏语言,体会作者的思想情感,了解散文的特点。基于此,教师在开展大单元教学时,要围绕散文开展教学,引导学生细致体会散文的语言艺术,在此基础上掌握散文的写作技巧,落实大单元教学视域下的读写结合策略[2]。

在对本单元的教学内容有基本了解后,教师需要进一步聚焦核心素养,结合学生的身心发展素养和

学科特点,制订教学目标。教师将本单元教学目标设置为:

1.通过阅读、讨论等方式了解单元文本内容,切身感受作者的写作意图和思想情感,结合写作背景理解作者在文中所表达的情感,丰富情感体验;掌握必要的文学常识,能够简要概括文章内容;掌握阅读散文的方法,逐步提高阅读能力。

2.了解单元中每篇散文的写作特点以及异同,着重分析每篇散文在写作手法上的独特之处;模仿课文的写作手法进行习作,提升写作能力。

3.反复研读文章,欣赏文章中的优美语句,体会文章中朴实、包含情感的语言,感悟作者所表达的真挚情感,提高对散文语言的敏感度、理解能力和感知能力。

教师通过制订大单元教学目标,引导学生逐步感知更深层次的教学内容,不断探索新的单元知识,在自我感知与教师的引导下形成对大单元知识的完整理解,最终促进学生道德素养的发展。

(二)创设大单元教学情境,调动学生学习积极性

在开展大单元教学的过程中,创设情境是教师创新教学内容、打破传统教育模式的有效手段。初中语文教师要基于大单元教学理念,为学生创设丰富多样、富有趣味性的教学情境,引导学生积极主动地探究大单元知识内容,丰富学生的学习体验,减轻学生的语文学习压力,提高学生的学习积极性和学习效率。具体而言,教师要遵循《新课标》政策,借助音频、视频等创设单元教学情境,让原本枯燥的语文课堂变得生动形象,使学生能够更好地理解单元知识要点,切实提高学生对语文学习的兴趣。此外,教师还要根据学生的表现及时优化情境创设形式,提高教学水平,确保初中语文教学的灵活性[3]。

以部编版语文八年级下册第五单元的教学为例。在教学本单元内容时,首先,教师可以借助信息技术为学生展示我国各地的大好河山,通过视频影像结合讲解调动学生的感官,初步激发学生的学习兴趣。其次,教师可向学生提出引导性问题:“你们去过我国哪个地方旅游,游览了哪些著名的景点?请你们结合亲身经历与其他同学分享吧!”教师可借助问题,引导学生进入教学情境,调动学生对旅游经历的回忆,激发学生学习本单元课程的兴趣。再次,教师在为学生讲解单元文章《壶口瀑布》《在长江源头各拉丹冬》《登勃朗峰》《一滴水经过丽江》时,可借助信息技术为学生展示相关的视频影像以及图片资料,刺激学生的感官,让学生在探究中把握文章作者的游踪并揣摩和品味语言,从而让学生拓宽认知,增长见识,提高高级词汇累积量。最后,教师可以结合单元的“写作:学写游记”模块对单元内容进行总结,让学生在增长阅历、拓宽眼界的同时,掌握写景的角度和方法,将自己的感受与景物巧妙地结合,从而不断丰富文章内容,提高写作质量。

良好的教学情境能够让学生在趣味性的教学环境中提高学习兴趣,开阔视野,拓宽学习渠道,形成更加多元的思维,并能够通过情境掌握大单元文章的写作手法,促进学生语文素养的发展。

(三)构建学习任务群,夯实大单元基础知识

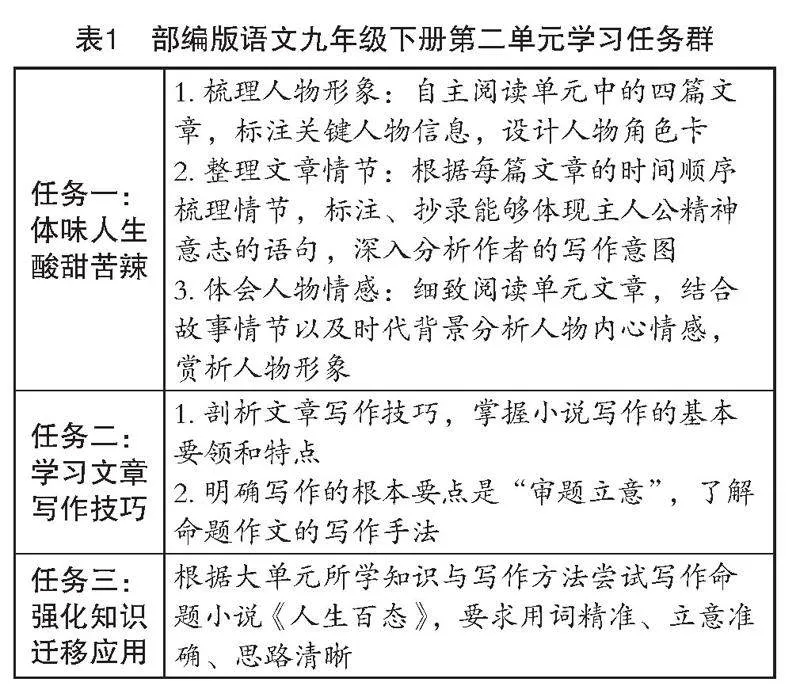

《新课标》中指出,学习任务群的实施要围绕单元教学主题,设计学习任务,明确教学主题与单元内容的内在联系,共同指向学生核心素养的发展。这种教学方式与大单元教学理念十分契合,因此教师可聚焦大单元教学,构建学习任务群,让学生在任务的引导下运用所学知识完成任务,掌握技能,夯实大单元基础知识,切实提高知识应用能力。以部编版语文九年级下册第二单元的教学为例,教师可为学生设计以下学习任务群(表1)。

教师构建学习任务群,将单元知识有机结合,通过整合归纳、迁移应用的形式让学生深入了解大单元内容,能够有效提高学生对大单元知识的认知,夯实学生的基础。

(四)开展群文阅读活动,实现大单元内容有效串联

群文阅读是指在较短的时间内,针对阅读主题选取与其相关或相反的多篇文章进行阅读,以深入了解文章本质的教学方式。在此教学模式下,教师要将大单元知识进行重构[4]。以部编版语文七年级下册第一单元的教学为例,教师要借助群文阅读活动实现大单元知识的有效串联。

1.运用“1+X”模式,促进学生阅读理解

“1+X”模式中的“1”是指大单元中的精选文章,“X”则是指与之相匹配的自读文章。此种群文阅读模式能够将精读文章与自读文章相结合,让学生深入感知大单元教学主题,提高学生的阅读水平。本单元由《邓稼先》《说和做—记闻一多先生言行片段》《孙权劝学》三篇精读文章以及《回忆鲁迅先生》一篇自读文章组成,单元教学目标为感受杰出人物的非凡气质。教师在教学过程中要传授学生精读文章的方法,让学生揣摩文章表达的深意及其妙处,学习杰出人物的习惯和思想,加深学生对单元文章的理解。随后,教师可引导学生迁移知识,阅读分析大单元中的其他文章,深入了解杰出人物的为人处世及其对国家做出的贡献,体会人物的情感内核。

教师运用“1+X”模式为学生设计阅读内容,能够将精读与自读相结合,帮助学生在感知文章内涵的同时养成良好的阅读习惯,以此加深学生对单元文章的理解,有益于学生理解人物的深层情感。

2.运用“X+Y”模式,开阔学生认知视野

“X+Y”模式是指教师组织学生开展拓展阅读,并选取一篇单元精读文章与课外文章对比,让学生细致体会写作手法的教学模式[5]。例如,教师可将单元精读文章《说和做—记闻一多先生言行片段》与《叶圣陶先生二三事》对比,让学生体会时代伟人的不同心路历程和行为思想;教师还可将《回忆鲁迅先生》与《纪念白求恩》相结合,让学生细致分析二者之间的异同,结合时代背景分析鲁迅“弃医从文”的原因,深入体会作者细腻的写作手法。

教师利用群文阅读活动,不仅能够让学生掌握更加多元的阅读方法,还能够加深学生对大单元阅读内容的理解,开阔学生的视野,使学生在群文阅读活动中获得更加丰富的阅读体验,有效串联大单元知识要点,切实感知大单元阅读主题。

结语

综上所述,在新课标背景下开展大单元教学能够帮助学生整合单元知识,培养学生的语文核心素养,使学生积极地参与语文教学课堂。基于此,初中语文教师在教学过程中要通过制订大单元教学目标、创设大单元教学情境、构建学习任务群、开展群文阅读活动等方法,充分展现大单元教学的优势,让学生成为品学兼备的可持续发展型人才。

【参考文献】

[1]陆彬.主题情境下的初中语文大单元教学路径探究[J].中学课程辅导,2023(31):63-65.

[2]王振红.大单元理念下的初中语文教学探析[J].智力,2023(31):76-79.

[3]贾瑾.新课标引领下初中语文大单元教学实践[J].教书育人,2023(31):48-50.

[4]米银霞.初中语文大单元教学的实施策略研究[J].学周刊,2023(31):91-93.

[5]孙婕妤.学习任务群视域下开展大单元教学的研究[J].语文教学之友,2023,42(10):16-18.