流派发展中的家族传承与曲库扩容

一

1963年夏天,一位年轻人敲开北京南锣鼓巷64号小院的门,见到了琴坛领袖查阜西。年轻人自称是邵大苏之子邵寿世,在北京通州区工作,同时呈上徐立孙的介绍信。二十七年之前,徐立孙、邵大苏曾经写信给“浦东三杰”彭祉卿、查阜西、张子谦;后来今虞琴社为前辈李子昭先生举办祝寿雅集,徐、邵定下前往,但邵大苏请假未得,没能赴约。1938年夏天,邵大苏感染时疫,意外病故。时隔多年,缘悭一面的亡友之子登门,查阜西不消说是颇有些感慨的。在听完邵寿世弹的梅庵《平沙落雁》与《长门怨》后,他给出了“指力未健,节奏未实,但有前途”的评价,并约他后天一起去北京古琴研究会。“据寿世言,尚有一兄二妹均能琴,皆大苏亲授。则自琴人看来,大苏未死也。”(《邵大苏子女皆能琴》)这句极富感情的话,同时体现出家族传承对于琴人的特殊意义。继承血脉是生物性的,而继承琴艺则是精神性的,若二者兼得,那么故去的琴人便虽死犹生。

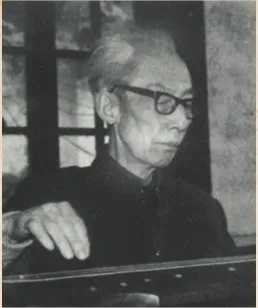

与其他流派一样,在梅庵琴派内部,很早就自然形成了家族传承的传统。在梅庵琴社成立之前,徐立孙就将琴艺传给兄长徐昂和他的女儿徐遂,以及堂侄女徐昌震、徐昌鼎姐妹;二十世纪四十年代起,他将琴艺先后传给徐霙、徐霖、徐慰三个子女;1969年徐立孙去世以后,他的弟子汪锡恒又与徐霖一同向徐霖之子徐毅传授琴艺。另一位梅庵琴社的创社元老邵大苏庶几近之。查阜西记载的除了邵寿世“一兄二妹均能琴,皆大苏亲授”不大准确。邵寿世有兄长邵更世(后以字“元复”行),1949年赴台,这是邵寿世不便提及的;“一兄二妹”即邵开世、邵明世、邵平世,事实上还有“一姊”邵冲世,或为查阜西所遗漏。由于邵大苏去世太早,他们大多同时从徐立孙学琴。后来,徐立孙还教过邵大苏的堂侄女邵磐世,心许为衣钵弟子;邵更世留在大陆的儿子邵伟,除从姑姑继续家学之外,又学琴于跟徐立孙学过的龚一。算下来,徐、邵两家都是琴传三代,各有九人。

二十世纪三十年代中后期,南通刘桥镇的一位富商刘浩然与徐立孙、邵大苏及其弟子陈心园等往来密切,开始学琴。在家族内,刘浩然的地位举足轻重,好几位子弟受他熏染也对古琴发生了兴趣。1941年底,刘浩然一家从上海迁回南通,一起跟他学琴于陈心园的,还有堂弟刘嵩樵、侄子刘本初。刘嵩樵之子刘赤城得到父亲的启蒙后,也从陈心园游。1951年2月,徐立孙结束了近十三年的漂泊重回南通,这两代、四位刘氏新进又直接跟徐立孙学琴。时至今日,前贤俱谢,刘氏一门的琴艺已传到第三代、刘赤城之子刘铭芳。论梅庵琴艺在家族内的传播,刘氏是后起,但堪与徐立孙家族与邵大苏家族略成鼎足之势。

与社会结构稳定、价值观念恒久的农业社会相比,二十世纪以来中国的社会结构发生了翻天覆地的变化,思想多元,战争与政治更是无时无刻不在左右人们的命运,无论是古琴艺术本身还是家族制度都经历了极大的挑战,古琴的家族传承也因此深受影响。一旦河清海晏,古琴的家族传承,就因为无可替代的便利蓬勃发展起来。

二

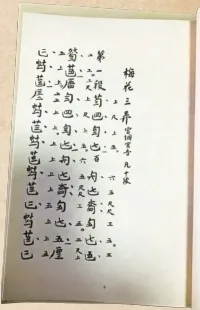

在邵寿世登门一年之后的秋冬之际,刘嵩樵入京开会,顺道拜访查阜西。查阜西《外地三琴人过访》云:“南通刘嵩樵,人物画师,业工艺美术,学琴于邵大苏,亦善今虞琴社传曲。来京开会,过余求听《潇湘》《梅花》二曲,渠亦自献《关山》《平沙》《梅花》三曲,功跻立孙,惟指力尚弱。观余收藏亦几半,大为赞赏。”这里“功跻立孙,惟指力尚弱”的评价,其实不低——与徐立孙相比,或许大多数琴人都“指力尚弱”,但可以比肩他的手上功夫,何其难能。

这段文字里,还有值得注意的细节:刘嵩樵“亦善今虞琴社传曲”,弹的曲子里有《梅花三弄》,还特请主人弹《潇湘水云》《梅花三弄》,体现了向其他流派积极学习的开放态度。在移居上海的几年里,徐立孙与弟子吴宗汉积极参与今虞琴社的活动,与今虞诸子交流曲目;他的弟子刘景韶长期与广陵派刘少椿交流曲目;他还曾命陈心园向查阜西学习著名的“查《潇湘》”;他的另一位弟子朱惜辰兼学于名家卫仲乐。徐立孙和他的弟子们都具备了一个新兴流派崛起时期的自信与朝气。

放眼历代古琴流派的兴衰史,我们不难发现一些值得重视的规律:南宋浙派的形成,立足于内容庞大的《紫霞洞谱》,在随后的三百多年中又不断有尊崇“浙派徐门”的琴谱加入;明末虞山派崛起后,在不长的几十年里就涌现出《松弦馆琴谱》《徽言秘旨》《徽言秘旨订》《大还阁琴谱》这四部内容丰富的琴谱,基础不可谓不坚实;广陵派的活动贯穿整个清代,形成了五部重要琴谱。大凡一个流派的生命力,需要一代代琴人以他们的天才与智慧,不断为之添砖加瓦;而曲目的丰富程度,更是检验一个流派是否成熟、是否具有生机与前途的重要指标。唯其有大量体现本流派特点的改编与创作,方能根深叶茂,福泽长远。

梅庵琴派的形成与崛起,具备一定的偶然性:王燕卿若不南下任教,很可能终老于山东,他独特的艺术风格不仅无人欣赏,甚至不为外界所知,更不可能推及他人;他若不是遇到徐立孙这样一个不仅技艺高超,而且精力充沛、勇于任事的学生,有条件也有能力大量传授王氏琴艺,既刊谱又创社,亦无法最终形成一个流派;他若不是在去世前半年恰好参加了上海晨风庐琴会,一举夺魁,引起江南琴坛的震动,他的琴风、琴曲与传人,也不会成为琴坛关注与揣摩的对象。现在回头看,梅庵琴派似乎是精准地踩在了时代提供的每一个机遇之上,这当然是很幸运的。不过,初版《梅庵琴谱》只有十四曲,且以中小型曲目为主,作为fMb4LHwkYXU4I8zU581Y70bU+9JFMansCqY9yQXED7s=一个新兴流派,它的根基并不够深,缺乏纵深发展的内驱力,这也是无可讳言的。徐立孙及其传人向其他流派积极学习的行为,当然是艺术家的进取心使然,但其中也未必不乏某种程度的“危机意识”。

徐立孙拓展“梅庵”曲库的意图,有迹可循。1938年,他刊行自作的《月上梧桐》,书名标为“梅庵琴谱”,1959年版《梅庵琴谱》果然收录了此曲。后来他刊行的《公社之春》《春光曲》,书名同样标为“梅庵琴谱”,只不过在他的有生之年,未曾有机会再一次增订《梅庵琴谱》罢了。数十年后,在中国台湾有邵元复《增编梅庵琴谱》,纳入多首新曲目;在大陆有刘赤城悉心推求,经哲嗣刘铭芳之手,终于在身后推出这一部《潮音馆琴谱》。

在古琴流派中,梅庵派号称“最年轻”,然而转眼已逾百年。面对如何积累、如何发展的难题,《潮音馆琴谱》是刘赤城的回应。

三

刘赤城成长于堂伯、父亲与堂兄追随徐立孙、邵大苏、陈心园等早期梅庵琴人弦歌一堂的环境之中,謦欬亲聆,风气先得,但较之于他们,又多出在音乐学院学习的经历,触动时有,感想亦深。即就古琴教学而言,别是一番迥异于南通的景象。张子谦《操缦琐记》1958年10月8日尝云:“音院目的在吸收各家指法,培养出全面人才,但运指方面欲彻底改变,颇有困难,如不改变,则一家风格决难弹出,纵下一番功夫,恐不易达到十分完美也。”换言之,音乐学院的古琴教育追求的是全面培养,不执着于一家一派。在这样的学习条件之下成长起来的一代琴人,其艺术风格的构建,相当程度上是一种自主选择;但无论怎样自主选择,都必须对各家流派与风格有所涉猎。刘赤城终身未改“梅庵本位”,可见闻既在,不可能不在岁月中反映出来。他的《潮音馆琴谱》虽到晚年才着手,书名也始于刘嵩樵,但其思想上的源头,相信可以追溯得更早。

同时,我也完全赞同本书起用“潮音馆琴谱”这一书名,而不以《梅庵琴谱》补充版本的面貌面世。有一种说法,梅庵派只是王燕卿传人中徐立孙、邵大苏一脉,李湘侨、刘天华、孙宗彭、凌纯声、程午嘉这些王燕卿的其他弟子不应纳入其中。此说不免过苛,但多少事出有因,亦可见徐立孙在梅庵派形成与崛起中不可替代的地位。作为初版《梅庵琴谱》的主要辑订者,徐立孙如何增订《梅庵琴谱》有其天然的合理性,后人的心得总结更适宜自张其帜,如此便既尊重了前辈,又充分表达了自己,流动的传承也就源流分明。

青年时代,我学过三四首梅庵派的入门小曲,二十年前开始把一些学习心得写出来,也从身边的梅庵派起步。身在南通,只要有志于琴,这些渊源似乎理所当然,而与梅庵刘氏家族结缘,却以偶然居多。刘浩然曾是名琴“晓鸿”的主人,我撰文钩稽“晓鸿”的收藏史,得到他子女的大力支持。而在此之前,一位好友还成了他家的晚辈亲戚。刘本初与我忘年至交辛丰年的兄长为友,二十世纪四十年代初他曾主动借了一张好琴给辛丰年弹,让辛丰年回味了大半辈子。前几年,我又意外发现相交多年的老友、杰出的文史作家刘勃竟然是他的文孙。相对而言,刘嵩樵一支在琴坛最为人熟知。我仅与刘赤城通过电话、看过他演出,不敢言交谊,但知道六十年前安徽琴坛耆旧殂谢、琴学近乎泯灭之际,他来到这里,耕耘半世纪,于琴学大有断绝之功,于梅庵不无拓展之力。近几年接触刘铭芳,承他慨然分享研究资料,坦然接受不同意见,深感这是难能可贵的好品质。

对我的梅庵琴史撰写与琴派研究,刘铭芳多有认可,故邀我为本书写序。感念之余,拈出查阜西未刊稿中的两则记载作为引子,谈一些对梅庵派家族传承、曲目扩容重要性的粗浅想法,向探索琴派发展道路的刘赤城以及几代梅庵琴人致敬。同时我也相信,家族传承是琴艺传播的起点、特点,却绝非终点。在家族传承的同时,更能体现古琴艺术价值的始终是社会传承。连梅庵派的创始人王燕卿,也是在立足于琅琊王氏的家族传承之后,通过社会传承模式才奠定了梅庵派的荣光与兴盛。走向社会,接受社会的淘洗与检验,才能走向未来。不知当今的梅庵新进、刘氏门人以为如何?

音乐爱好者2024年11期