“一带一路”沿线国家的人口迁移及其演化

摘要: 为探究“一带一路”沿线国家的人口迁移特征及演化,在复杂系统科学的视角下,基于1960—2020年的人口迁移数据构造网络,通过抽取骨干网、社团划分、应用PageRank重要性评价等方法进行分析。研究发现:该区域国家的人口流入流出逐步趋于平衡,开放程度逐年上升;迁移过程普遍具有“抱团性”和“聚集性”特征;该区域大部分国家在世界移民网络中的影响力处于领先位置。此研究为各国的人口政策提供了证据和基础。

关键词: “一带一路”倡议;人口迁移;社团划分;抱团性

中图分类号: C922;N94文献标识码: A

Analysis of the Characteristics and Evolution of Population Migration in the Countries along the Belt and Road Initiative

MA Jiajun GOU Wensha LI Xiaomeng SHI Yi2, XIAO Mingzhong1b, CHEN Qinghua1a

(1. a.School of Systems Science; b.School of Artificial Intelligence, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;

2. China Population and Development Research Center, Beijing 10008 China)

Abstract:To explore the population migration characteristics and evolution patterns of BRI countries, this paper constructs a network based on population migration data from 1960 to 2020 from the perspective of complex systems science, and conducts analysis by extracting backbone networks, community divisions, and application of PageRank importance evaluation method. The results demonstrate that the migration volume of inflows and outflows within BRI countries has tended to be balanced, and the degree of openness is increasing year by year. And the migration process generally has "cohesion" and "aggregation". The influence of most BRI countries in the global network is higher than the world average. This study provides evidence and basis for the population policies of various countries.

Keywords: belt and road Initiative; population migration; community division; consistent behavior

0 引言

人是经济增长的关键要素以及文化、政治等因素的重要载体,其规模及区域间迁移模式始终是众多研究领域所关注的问题。近些年,全世界跨国人口迁移规模逐年增大、形式日益繁杂,对区域经济、政治格局、文化融合等多方面都产生了重要影响[14]。而这些影响对国家本身甚至其他国家而言都是复杂的。

随着相关研究不断完善,学界对于人口迁移影响的认识越来越深入,一些早期的固有观念和结论也随之发生变化。例如,在讨论人口输入对于国家的影响时,早期研究主要关注技术移民的流入对区域发展产生的积极作用,但近些年部分研究者开始关注大规模人口流入对当地经济、治安等产生的负面影响[56]。对于人口输出国而言,早期研究者普遍认为人口流动会让输出国的发展受损[78],但后续从更加系统的角度研究发现,即使失去了一些劳动力,由于部分人员的回流以及科学技术进步带来的扩散效应,使得这种净流出对输出国的发展也能有正向作用[911]。这些发展和变化引发了从系统性和多学科交叉的研究视角切入人口迁移问题。

在2013年9月和10月,中国相继提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议。2015年3月,“一带一路”倡议进入实施阶段,该倡议覆盖了65个国家,总人口44亿,约占世界人口总量的63%,该倡议的提出对世界经济、人口、文化、政治等方面产生了重要影响[1214]。有关“一带一路”国家的人口迁移也吸引了众多学者的关注,但相关研究往往只关注某个相关国家[1516]或少量国家间的人口迁移特征[17]。而人口的迁移是一个系统性问题,应该进行系统的分析讨论。这些忽视全球人口迁移大背景的局部视角及研究思路,无法揭示“一带一路”国家人口流动对全球人口迁移产生的影响,也会使针对特定国家的具体分析具有偏误。

本文在世界人口迁移网络的框架下,通过复杂网络等量化分析方法,从整体统计性质到局部结构特征层层递进地分析了1960—2020年“一带一路”沿线国家的人口迁移动态演化,可以为相关国家制定和调整人口政策、优化移民结构提供理论依据。

1 数据来源

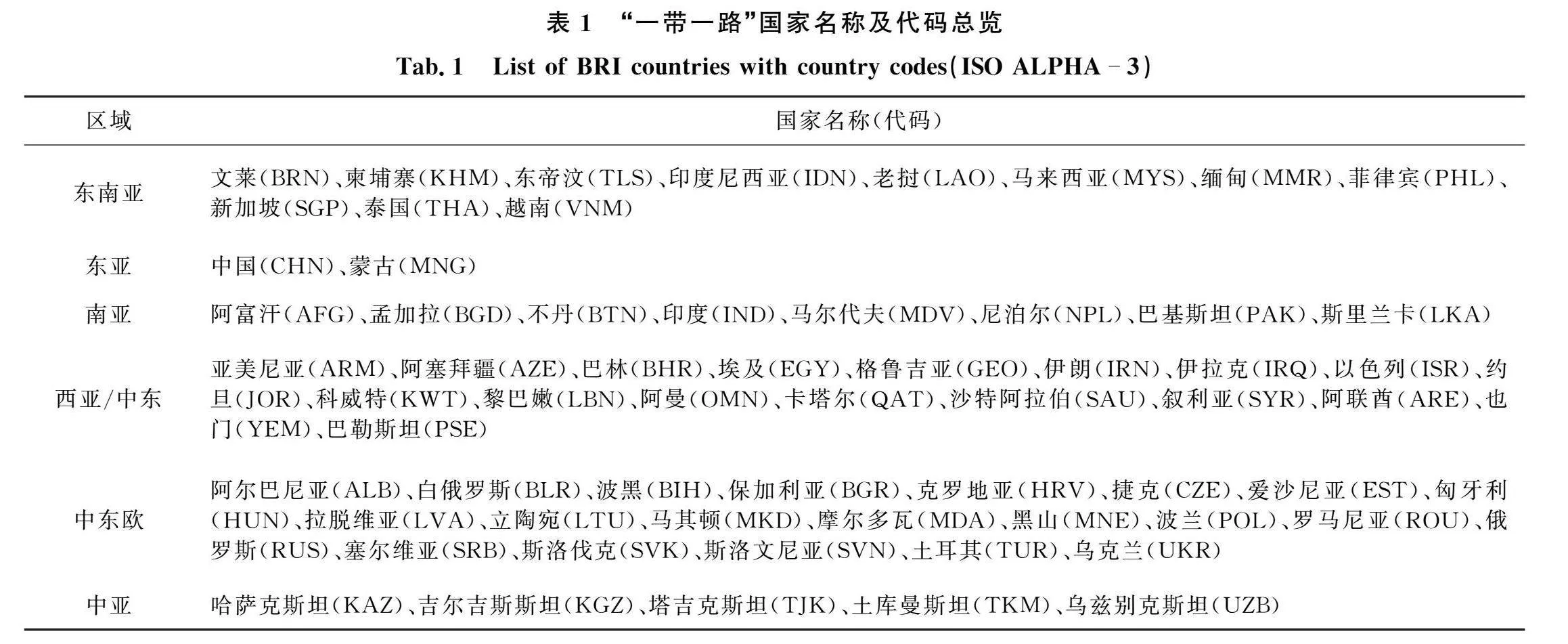

本文研究时间跨度为1960年至2020年。由于参与“一带一路”倡议的国家是存在变化的,文中的“一带一路”国家是指最早参与“一带一路”倡议的、包括中国(文中提到的中国指的是中国大陆)在内的65个国家。其名称及代码如表1所示。

本文使用的数据是根据Abel等人估计的双向人口迁移流量数据[1819]整理所得(数据链接:https://guyabel.com/publication/global-migration-estimates-by-gender/;https://figshare.com/collections/Bilateral_international_migration_flow_estimates_for_200_countries/4470464)。相比采用移民存量数据以静态的角度去衡量区域的人口迁移情况[2021],本文认为某时期的人口流入、流出量数据更为动态,可以更好地衡量人口迁移模式和演化特征。原始流量数据时间跨度为1960年至2020年,划分时间为每5年一个时间段(每个时间段起始于7月1日,截止于6月30日,如1960年7月1日—1965年6月30日)。为了便于分析和展示,本文将数据整理为7个时间段:1960—1970,1970—1980,1980—1990,1990—2000,2000—2010,2010—2015和2015—2020(考虑到“一带一路”倡议在2015年才正式开始实施,在本文的分析中我们使用2010—2015和2015—2020的划分)。

2 “一带一路”沿线国家人口迁移的基本特征

2.1 人口流入流出不均衡程度降低

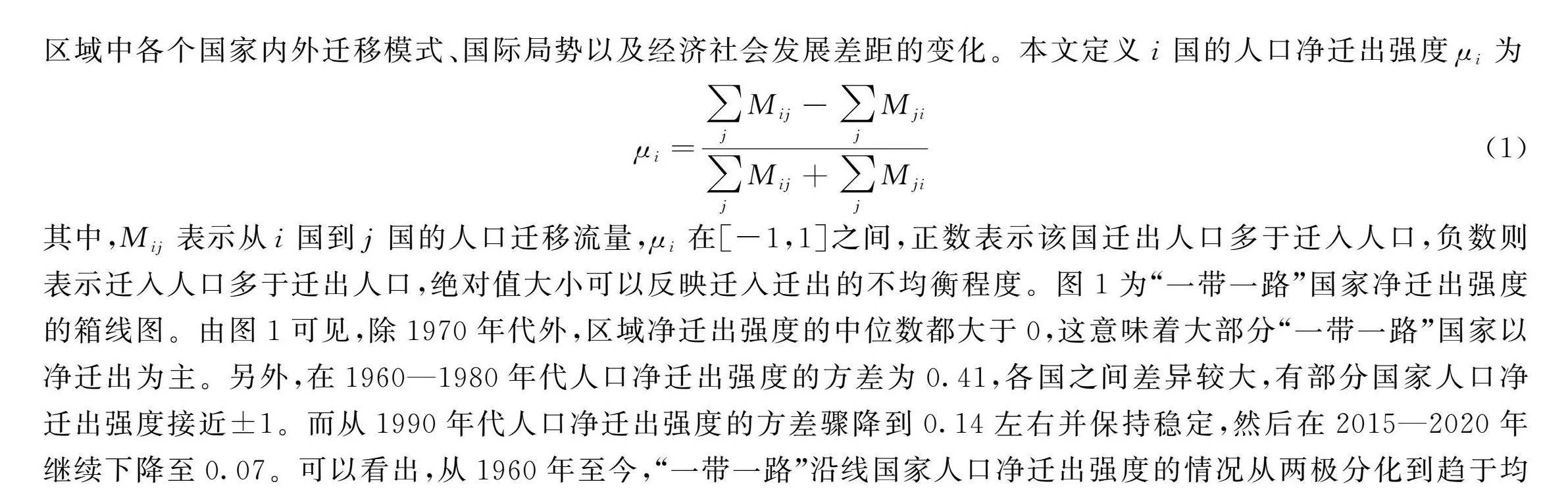

个体迁移的原因可以大体归为两类,一类为自然生态环境因素,例如出现饥荒、灾难等;另一类为社会经济因素,主要是为了改善经济情况、躲避动荡政局或战争灾祸等[19]。因此,对迁移方向性的讨论可以一定程度反映出区域中各个国家内外迁移模式、国际局势以及经济社会发展差距的变化。本文定义i国的人口净迁出强度μi为

μi=∑jMij-∑jMji∑jMij+∑jMji(1)

其中,Mij表示从i国到j国的人口迁移流量,μi在[- 1]之间,正数表示该国迁出人口多于迁入人口,负数则表示迁入人口多于迁出人口,绝对值大小可以反映迁入迁出的不均衡程度。图1为“一带一路”国家净迁出强度的箱线图。由图1可见,除1970年代外,区域净迁出强度的中位数都大于0,这意味着大部分“一带一路”国家以净迁出为主。另外,在1960—1980年代人口净迁出强度的方差为0.41,各国之间差异较大,有部分国家人口净迁出强度接近±1。而从1990年代人口净迁出强度的方差骤降到0.14左右并保持稳定,然后在2015—2020年继续下降至0.07。可以看出,从1960年至今,“一带一路”沿线国家人口净迁出强度的情况从两极分化到趋于均匀。较早时期这种两极分化的现象可能源于局部战争,各国发展水平差距大等,自1990年代之后迁移高度不均衡的国家数量显著减少,很少再出现人口净迁出强度接近±1的极端情况,这在一定程度上反映出各国迁入迁出趋向平衡,经济、社会逐步进入稳定发展阶段。

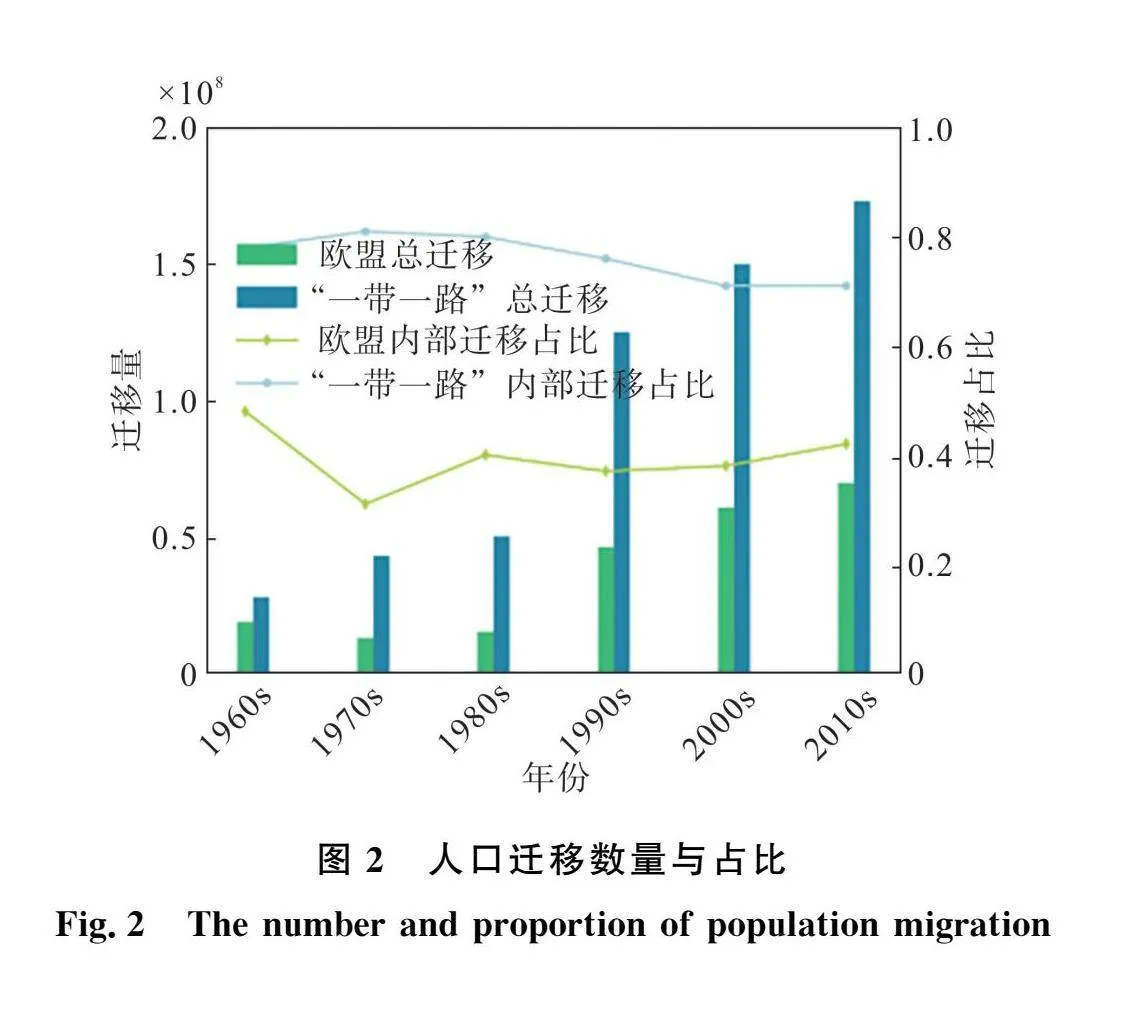

2.2 人口迁移以区域内部为主但开放程度逐步上升

区域内、外的迁移占比可以反映出区域内的人口迁移强度和区域的开放程度。如图2所示,在1960至2020年期间,“一带一路”沿线国家的内部人口迁移数量逐渐上升,且与总迁移人口变化趋势保持一致。这段时期,“一带一路”内部迁移占比始终维持在60%以上且显著高于欧盟,说明“一带一路”内部人口迁移较为密切,而相对地,欧盟与其他区域国家在人口迁移方面存在着更多的交流。但近些年,“一带一路”内部迁移占比呈现下降趋势,说明该区域与其他国家的人口迁移强度不断增加,开放程度不断上升。这可能与全球化大背景有关,全球化使得各国、各地区联系更加密切,也增加了“一带一路”与区域外国家在人口迁移方面的互动。

3 “一带一路”人口迁移子网络的结构特征

3.1 “一带一路”国家的社团占比聚集与社团迁移的一致性

为了更好地探究人口流动的结构和特征,本文构建了世界人口迁移网络并采用网络分析方法展开研究。网络的节点代表一个国家或地区,若网络中两节点间存在人口流动,则存在连边。边权重ωij为两点之间双向人口迁移量的总和,即ωij=Mij+Mji。参考Gou等利用差异性滤波(Disparity Filter)算法[2223]对上述全球人口迁移网络提取骨干链接,将迁移骨干网进行社团划分[2425],得到了10个典型社团,这些社团名称、包含的国家和地区如表2所示。

本文重点关注“一带一路”国家在上述社团中的静态占比和动态变动情况。

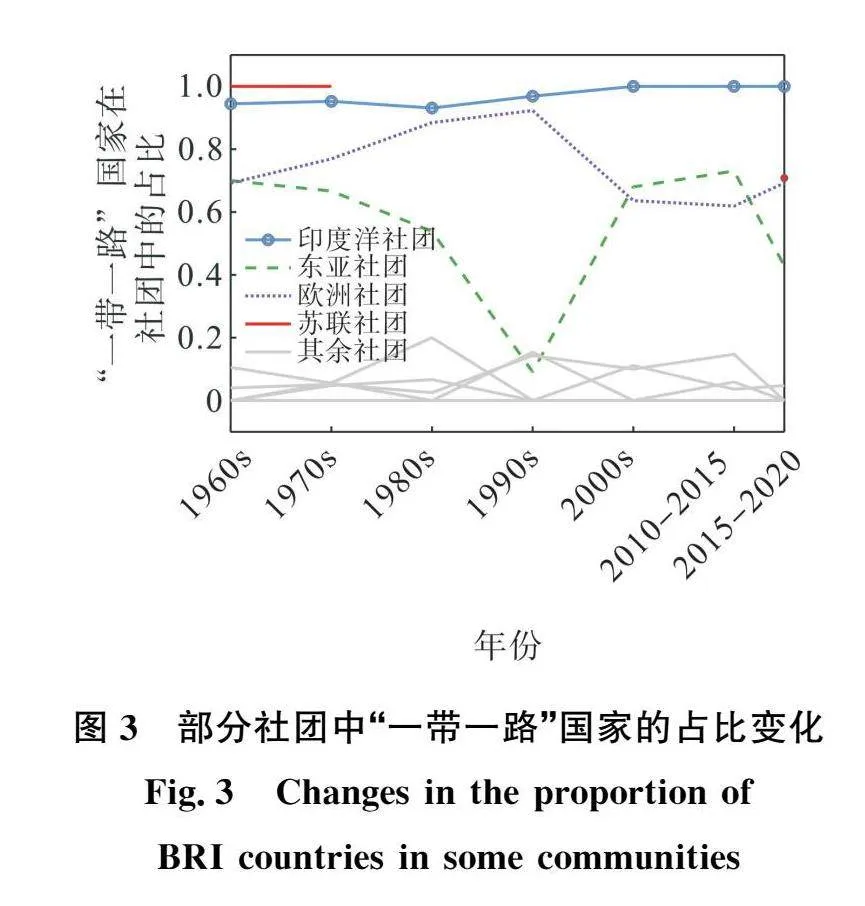

从静态占比的角度来看,图3展示了社团中“一带一路”国家占比及其变化。其中,南非、西非、中东非这3个社团几乎不含“一带一路”国家;美洲、英联邦、法国相关社团中,“一带一路”国家的占比都低于20%甚至在一些时期占比为0。而印度洋、欧洲、苏联和东亚社团中“一带一路”国家占比较高。印度洋社团中“一带一路”国家占比一直维持在93%以上,从2000年开始该社团全部由“一带一路”国家构成。对于东亚社团来说,除了1990年代、2015—2020年之外,其包含的“一带一路”国家占比维持在54%以上。欧洲社团中“一带一路”国家占比较为稳定且一直维持在62%以上。苏联社团的组成在1980年以前全部为“一带一路”国家。而在1980—2015年间苏联社团消失,其中的国家分别进入东亚社团和欧洲社团。从2015年开始,苏联社团再度出现并且其“一带一路”国家占比达到71%。

分析表明,“一带一路”国家在社团中并不是均匀分布,而是集中在其中几个社团之中,且在这些社团中占比绝大部分超过50%。由于复杂网络中的社团内部往往连接紧密但社团外部的连接则相对稀疏,而“一带一路”国家在社团中的静态聚集也说明其相互联系十分紧密,人口交流相对频繁,这种“聚集性”使其可以从结构上对全球迁移网络产生重要影响。

在从静态占比的角度中分析得出“一带一路”国家具有社团性聚集后,可以进一步关注其在社团中的动态迁移情况。如图4所示,将同行(即有集体变动行为)国家的变动轨迹标记为带颜色的曲线,线的粗细体现同行国家的数量。按照“一带一路”国家的通道变化情况,将其分为3类。第1类:自始至终都在一个社团,比如印度洋社团(深绿色水平线)中的多数“一带一路”国家都有类似特征。第2类:开始和结束在同一个社团,中间时间段在其他社团,最典型的是苏联社团(浅绿色),该社团的14个国家经历了相同的变化轨迹,经由欧洲社团、东亚社团,最后又回到了苏联社团。第3类:前后均存在变化。可见“一带一路”国家在社团变动时普遍存在同行国家,这种集体移动的行为也能体现出“一带一路”子网络节点的“抱团性”。此外,欧盟国家在社团变动中存在同行的国家数量占比为57%,而“一带一路”国家该占比高达72%,这表明相对欧盟“一带一路”国家的集体行动模式更加显著。

综上,“一带一路”国家在社团结构中的静态聚集性和动态迁移一致性都表现出了迁移“凝聚力”。“一带一路”倡议涉及的60多个国家,覆盖地理区域较广,在人口迁移中表现出的区域凝聚力可以让“一带一路”国家更好地影响整体迁移网络,即对内利用人口迁移带动区域内经贸联系,对外努力对接发达国家,利用人口交流积极促进发达国家与发展中国家间产业链条的建立,增强全球各个国家和地区的贸易联系。

3.2 “一带一路”沿线国家节点影响力排名变动

作为网络的基本构成单元,每个节点都有各自的链接特征,在网络中也有不同的影响力。本文采用PageRank(PR)指标来计算各个国家在世界人口迁移全网络和“一带一路”子网络中的位置和影响力[26]。我们认为一个国家节点的入链越多,即人口迁移至该国的国家数量越多,该国家作为迁入地的拉力作用越强,其在网络中就有着更高的影响力,而迁入移民来源比较单一的国家拉力作用相对较弱。PR指标值越大,影响力排名越靠前。如图5a和图5b所示,“一带一路”大部分国家的排名集中在30120名,欧盟大部分国家的排名集中在15110名。即在全网络的视角下,大部分“一带一路”沿线国家和欧盟成员国的迁移影响力都高于世界平均水平。

此外,文中抽取了“一带一路”国家节点构成子网络,并将全网、子网中各节点的排名换算到百分比,以更好地分析对比各节点在全网、子网中的地位和影响。图5c展示了“一带一路”国家在全网络和子网络中的PR值排名变动情况。其中较小的点表示某国在2010—2015年全网、子网排名位置,较大的点表示

该国在2015—2020年的排名位置,本文使用灰色的虚线对同一国家的两点进行连接,以更好地展现其变动趋势。图中红色直线表示y=x。

首先,居于图中不同位置的国家特点各不相同。如图5c所示,部分国家,特别是在全网中影响力排名靠前(30%以内)的大部分国家在全网、子网的影响力排名占比相近,保持在红线附近,表现均衡的特征。但相当多的国家在y=x的右下方,说明这些国家在全球迁移网络中(相对子网来说)发挥着更大的作用,特别是图5c中右下角圈A内的国家(包含罗马尼亚(ROU)、菲律宾(PHL)、中国(CHN)等国家),它们在子网中影响力的排名相对偏后,但在全网中影响力排名靠前。

其次,部分国家在全网和子网的变动幅度、变动方向并不一致。在变动幅度方面,国家例如越南(VNM)、罗马尼亚(ROU)等国家出现了在子网中排名大幅度提升而在全网中排名变动幅度不大的现象。而全网、子网排名都极其靠前的国家(圈B内的国家,包含俄罗斯(RUS)、乌克兰(UKR)等),与全网、子网排名都极其靠后的国家(圈C内的国家,包含蒙古国(MNG)、不丹(BTN)等),其排名变动都较小,在全网及子网的位置都基本稳定。另外,在变动方向方面,也门(YEM)等在子网中排名提升而在全网中排名下降,北马其顿(MKD)等国家在子网中排名下降而在全网中排名上升。

综上,通过使用PR值来衡量迁移影响力,发现大部分“一带一路”国家的迁移影响力高于世界平均水平。基于这些国家在全网和子网中迁移影响力的对比分析,表明部分“一带一路”国家在全网和子网中的影响力存在不均衡,一些国家在子网影响力并不突出却在国际迁移中占有较高的地位,它们与其他“一带一路”国家的人口流动还有很大的发展空间。迁移影响力分析可以洞察各国人口迁移影响、明确优势及不足,助力各国更好地调整和优化相关政策,以有效发挥人口迁移对经济、政治的积极作用。

4 结论与讨论

随着全球化进程的不断推进,跨国人口流动现象愈发频繁,对各国政治、经济、社会发展和文化传承产生了重要影响。2013年由中国政府发起的“一带一路”倡议建立在对全球化趋势的高度认可和世界各国互惠共赢的理念之上。科学规划“一带一路”倡议方向和有效制定具体政策,需要建立在正确认识“一带一路”沿线国家人口迁移特征和演化趋势的基础上。相关研究应当摒除单独分析各个国家迁移的研究思路,这种思路无法揭示“一带一路”国家人口流动对全球人口迁移产生的影响,也会给针对特定国家的具体分析带来偏误。因此本文将研究置于全球人口迁移网络背景下,将“一带一路”作为子网络进行分析。

本文从全局性、系统性的视角,分析最早参与“一带一路”倡议国家的人口迁移特征及演化规律。首先,从人口迁移的统计分析出发,发现“一带一路”沿线国家人口迁移规模和开放程度逐年上升、人口流入流出数量趋于平衡。此外,从社团变化路径的分析中发现该区域的国家普遍具有“抱团性”,即在社团结构划分中存在聚集性,而在社团的演化变动中具有行动一致性。最后,本文量化了“一带一路”国家在全球人口迁移网络中的影响力,得出大部分“一带一路”国家的迁移影响力高于世界平均水平的结论。同时,通过进一步挖掘影响力排名的变动情况,发现部分“一带一路”国家在全网、子网中的影响力并不均衡,一些国家在子网影响力并不突出却在国际迁移中占有较高的地位。综上,“一带一路”国家需发挥迁移强凝聚力、高影响力的优势,带动区域内外经贸联系,实现人口迁移对经济、政治的积极影响。

本研究从全球视角出发,较为全面地分析了“一带一路”沿线国家人口迁移特征和演化趋势,如何在开放环境下强化“一带一路”沿线国家的协同发展、发挥外部迁移流动对区域内部发展的支撑作用,进一步引导沿线国家的关系建构和互动交流是未来研究需要重点关注的问题。本文的研究提供了一个分析框架,可以为“一带一路”沿线或世界其他国家制定人口政策、探究移民结构等提供支持。

参考文献:

[1]ABEL G J, SANDER N. Quantifying global international migration flows[J]. Science, 2014, 343(6178):15201522.

[2]CZAIKA M, HAAS H D. The globalization of migration: Has the world become more migratory? [J] International Migration Review, 2014, 48(2):283323.

[3]庞丽华.国际人口迁移的概念和测量——兼论中国国际人口迁移趋势[J].人口与发展,2018,24(1):5463+84.

PANG L H, The concept and measurement ofinternational migration——the trends of China's immigration and emigration[J]. Population and Development,2018,24(1):5463+84.

[4]段成荣,谢东虹,王涵,等.从新冠肺炎疫情防控看国际人口迁移:三论人口迁移转变[J].人口研究,2020,44(5):3343.

DUAN C R, XIE D H, WANG H, et al. International migration in theera of COVID19 prevention and control: remarks on migration transition in China[J]. Population Research,2020,44(5):3343.

[5]DANCYGIER R M, LAITIN D D. Immigration into Europe: economic discrimination, violence, and public policy[J]. Annual Review of Political Science,2014, 17(1):4364.

[6]NAUMANN E,STOETZER L F, PIETRANTUONO G. Attitudes towards highly skilled and low-skilled immigration in Europe: a survey experiment in 15 European countries[J]. European Journal of Political Research,2018,57(4):10091030.

[7]PIRES A J G. Brain drain and brain waste[J]. Journal of Economic Development, 2015,40(1):134.

[8]WEI H, YI J J, ZHANG J S. Brain drain, brain gain, and economic growth in China[J]. China Economic Review, 2016, 38: 322337.

[9]BHME M H. Migration and educational aspirationsanother channel of brain gain?[J]. IZA Journal of Migration, 2015, 4(1): 12.

[10] LI X, MCHALE J, ZHOU X. Does brain drain lead to institutional gain?[J]. The World Economy, 2017, 40(7): 14541472.

[11] BEINE M, DOCQUIER F, RAPOPORT H. Brain drain and human capital formation in developing countries: winners and losers[J]. The Economic Journal, 2008, 118(528): 631652.

[12] 王辉耀, 苗绿. 中国国际移民报告[M]. 北京:社会科学文献出版社,2020: 138.

WANG Y H, MIAO L. China international migration report[M]. Beijing: Social Science Academic Press, 2020: 138.

[13] 郑玉雯,薛伟贤.丝绸之路经济带生产网络与生态环境耦合的系统动力学研究[J].复杂系统与复杂性科学,202 18(4):920.

ZHENG Y W, XUE W X. System dynamics on the coupling of production network and ecological environment in the Silk Road Economic Belt[J]. Complex Systems and Complexity Science, 202 18(4): 920.

[14] 刘卫东, 姚秋蕙. “一带一路”建设模式研究——基于制度与文化视角[J]. 地理学报, 2020, 75(6): 11341146.

LIU W D, YAO Q H. Theorizing the construction of the Belt and Road Initiative: based on institutional and cultural perspectives[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(6): 11341146.

[15] 陈红艳,喻忠磊,张华.中国国际人口迁移的空间格局及影响因素[J].人口与发展,2016,22(6):1224.

CHEN H Y, YU Z L, ZHANG H. Spatial patterns and impact factors of China’ s international migration[J]. Population and Development,2016,22(6):1224.

[16] 代欢欢. 1986—2016年伊朗人口空间分布格局演变特征[J]. 世界地理研究, 2017, 26(3): 2938.

DAI H H. Evolvement of spatial pattern of population distribution with data at province level in Iran during 1986—2016[J]. World Regional Studies, 2017, 26(3): 2938.

[17] NY RI P. Chinese migration to eastern Europe[J]. International Migration, 2003, 41(3): 239265.

[18] ABEL G J. Estimates of global bilateral migration flows by gender between 1960 and 2015[J]. International Migration Review, 2018, 52(3): 809852.

[19] ABEL G J, COHEN J E. Bilateral international migration flow estimates for 200 countries[J]. Scientific Data, 2019, 6(1): 82.

[20] FAGIOLO G, MASTRORILLO M. Does human migration affect international trade? a complex-network perspective[J]. Plos One,2017,9(5): e97331.

[21] 张晓青,王雅丽,任嘉敏.1990—2013年国际人口迁移特征、机制及影响研究[J].人口与发展,2014,20(4):2027.

ZHANG X L, WANG Y L, REN J M. Study on the characteristics, mechanism and impact of international migration between 1990 and 2013[J]. Population and Development,2014,20(4):2027.

[22] GOU W S, HUANG S Y, CHEN Q H, et al. Structure and dynamic of global population migration network[J]. Complexity,2020(1):4359023.

[23] SERRANO M , BOGUN M, VESPIGNANI A. Extracting the multiscale backbone of complex weighted networks[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2009, 106(16): 64836488.

[24] NEWMAN M E J, GIRVAN M. Finding and evaluating community structure in networks[J]. Physical Review E, 2004, 69(2): 026113.

[25] BLONDEL V D, GUILLAUME J L, LAMBIOTTE R, et al. Fast unfolding of communities in large networks[J]. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2008(10): P10008.

[26] MA N, GUAN J C, ZHAO Y. Bringing PageRank to the citation analysis[J]. Information Processing & Management, 2008, 44(2): 800810.

(责任编辑 耿金花)