五四运动前油画的“东渐”(2)皇家宫廷的大力推崇

帝国主义和殖民主义最盛行时期的19世纪下半叶,中国封建专制下的封闭状态即所谓的“闭关锁国”被悄然打开了。还要再早些的1601年1月24日,意大利传教士利玛窦匆匆北上,终于带着贡物与奏章进入了明朝的首都北京。三天以后,利玛窦得以荣幸地觐见了大明皇朝的万历皇帝。无论是西方的宗教历史,还是中国的传教历史,这无疑是见证辉煌的时刻和荣载历史的事件,是无数传教士梦寐以求的大事。它意味着传教士及其神圣传播工作得以获得天朝皇帝的首肯和允许的良好开端。

古今中外,无论是中国人还是外国人,拜见皇帝都是天大的事,踌躇满志的利玛窦当然明白这次面圣于他、于教义、于在中国的传播都是头等大事,他该是多么慎重地对待这次觐见。那么,作为一个勤奋且有成绩的传教士,他为这次前无古人的历史性会见做了哪些准备工作呢?既然是朝廷拜见,总得带些礼物吧,总该有见面礼吧!既然给平民百姓的施舍都有些西洋好奇玩意,觐见一国之君的皇帝怎能没有那些稀罕之物呢?

那天,沐浴更衣,换上一身新装,怀着既激动万分又忐忑不安的心情,他步履缓慢地趋向前去,极其恭敬地“进献了圣像、自鸣钟、圣经、十字架等礼物”。请注意,这份极其重要的历史性文献的礼品清单上名列头筹的不是别的,正是西方的圣像油画作品!也许,利玛窦本人当初可能并没有意识到,他的进献不仅开启了传教士觐见皇帝的先例,而且还开创一个在中国传播宗教的成功范例,更大的贡献是他向中国的最高统治者进贡并相当于推荐了油画——这是万历皇帝见所来见的绘画,而且是如此这般的栩栩如生!

也许,他认识到了这桩大事的极端重要性,故意把圣像油画作品作为首件礼品并排放在第一来进奉,这固然显示他的宗教虚诚。殊不知,他的这一举动反倒无意之中抬高了油画的地位和影响,加深了皇帝对油画的印象。总之,这一非凡的历史事件具有非常鲜明和非常特殊的象征意义,它意味着西方油画第一次以一种至高无上的形式敬献给了一国之君。如果宗教传播也有递交国书的郑重仪式,那么利玛窦与万历皇帝的这次会见无疑就是“宗教性递交国书”的样式了。同时可以说,从万历皇帝接见利玛窦并接受西方油画的馈赠的那一刻起,就意味着油画所获得的来自朝廷的首肯,显示油画在中国的被接受、被接纳。西方油画在中国也就被无意闻披上了一层无上荣贵的袈裟,使其在以后相当长的时期内成为贵宠之物,大放光彩。其后,清朝的康熙、雍正、乾隆皇帝对西方艺术尤其是油画的青睐,是否受到万历皇帝接见西方传教士并接受西物贡品的影响,后世不得而知也无从考证。但从承因关系和逻辑关系上看,应该有前后的因果关系。皇帝的接见客观上等于表达了天庭“圣训”,表明当朝圣上不仅接受油画,而且喜欢油画,甚至还痴迷油画,否剧怎么可能招一张既不能吃,又不能用的油画作品当作贡品来接收呢?这种情形无疑等同颁发了“奉天承运”,仿如最高指示,它承载了“官方媒体”的导向作用,着实推进并形成了上有所好下必甚矣的趋从心理和趋之若鹜,一场自上而下的“崇拜西艺、独尊油画”的热潮便蜂拥而起。

在这种情形下,上至宫臣,中至显贵,下至庶民,无不喜欢油画,推崇油画,效仿油画,以懂得油画为荣,以获得油域为贵。如果说明朝万历皇帝是第一位接触西方油画的帝王,那么清朝的康熙皇帝就应该算第二位了。康熙皇帝是一位绝顶聪明又精力充沛的好学好知之人。“他极喜欢美术,西洋画家焦秉贞是他很得意的内廷供奉。三王的画,也是他的嗜好品。他好讲理学,崇拜程朱。他对于中国历史也有相当的赏识,《资治通鉴》终身不离手。他对中国文学也有相当的鉴赏能力。在专制制度之下,君主的好劣,影响全国甚大,所以他当然成为与学术史上有关系的人。”

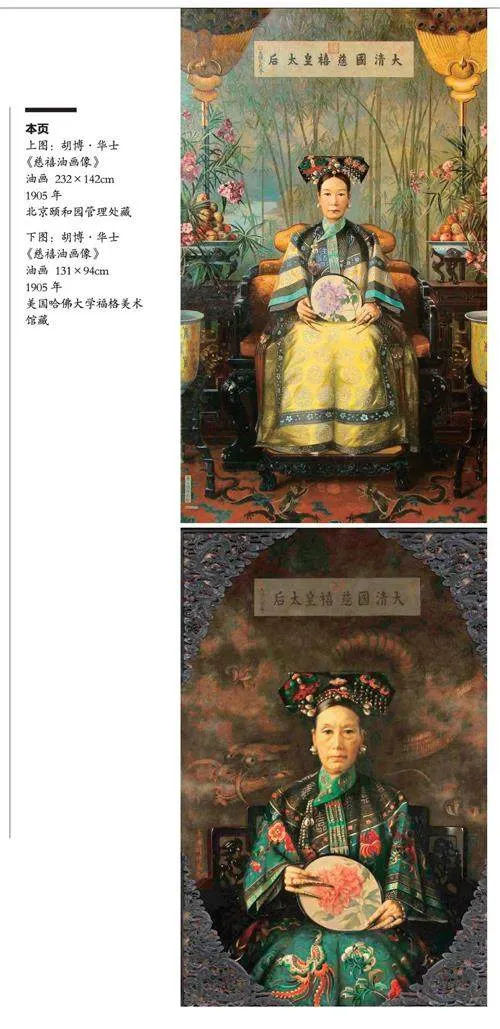

这种先皇后臣、先官后民、由上面下的种种效颦,必然极大地推动了西方油画在中国的普及与发展。客观上,以郎世宁为代表的宫廷油画家不仅把作品画得写实逼真,而且也画得惟妙惟肖,赢得了广泛的好评。对于那些士大夫及其识时务的俊杰而言,他们易于接受油画作品讨巧般的惹人喜爱和引人入胜的审美情趣,并在更丰富多样的层面和渠道推动了油画的广泛传播,带动了油画的不断深入,使得油画的影响更加扩大。郎世宁等西洋油画家给皇帝、皇后绘制油画肖像的记录,为重大历史事件创作的巨幅油画大作,让那些象征吉祥如意的飞禽走兽和寄托美好寓意的花革树木跃入龙廷,让精气神十足并惹人钟喜的油画出入于庙堂,无疑给油画增添了耀眼的光环,在朝野上下造成了不同凡响。这种由西方主流绘画形式的油画所造成的强力震撼既影响艺术创作和欣赏风向,还极有力地引导文人士大夫和黎民百姓去接受油画、喜欢油画、嘉许油画、学习油画,其结果是这种“皇权式”“帝王般”的偏爱与赏识得以上行下效,让来自西域和异邦的这种绘画形式快畅和便捷地在中国大行其道。可以想见,皇帝的祖宗被油画画了,皇帝本人被油画画了,皇帝的嫔妃们被油画画了,宫廷庙宇被油画画了,依据率土之滨莫非皇土的帝规,还有什么不能用油画来画呢?这种破规矩、破祖制、破习俗的举动在封闭的大清王朝该是多么的惊天动地啊!到了清代“垂帘听政”时期,胡博·华士为太上皇慈禧太后、庆亲王奕劻、军机重臣李鸿章、倚兵权倾的袁世凯等一大批皇亲国戚和中枢大臣绘制的油画肖像不仅是当时的时髦荣幸,更是凭油画进仕、借油画升官、靠油画发财的曲径通幽之道。

据此,封建桎梏之下的平民百姓难道不会发出这样的惊叹:还有什么绘画是比油画更好的绘画形式呢?因此,其后皇家圆明园的建造蓝图非这些西洋画家奠属就在情理之中了。“清代最大也是最奢侈的西式建筑,是圆明园中的西式楼殿,俗称‘西洋楼’。始建于乾隆年间,郎世宁设计,王致诚、蒋友仁等协助。”从康熙开始,郎世宁、利类思、南怀仁等就为朝廷画画,成为专门从事绘画的朝廷命官。这些高鼻子、蓝眼睛的白人,穿着清朝的官服,使用西方油画的画笔、颜料、调和油,用油画的艺术方式,或绘制纯真地道的西方油画,或创作中西结合的题材,形成一种时尚和风气。他们的言谈举止连同他们的油画作品无不成为紫禁城里的一道风景线,同时也被描述成油画流变中国的独特历史篇章。乾隆当政时,郎世宁、蒋友仁、王致诚、艾启蒙等已经供职皇宫内廷的如意馆作画,成为高级的顶戴大员。郎世宁不仅娴熟地发挥西方油画之长,创作出好看耐看的作品引发朝野的轰动,还巧妙地“能用中国画具,取中国题材,用西洋画法作画。乾隆平定准噶尔部和回部以后,召集在京善画之传教士作画颂其武功,郎世宁等各有画进献,共有16幅”。此次战役得胜而归,在乾隆心中是大喜过望的,他颁发圣旨让传教士来描绘这一重大场景,自然是青睐油画,也是对油画的认知流露。

荷兰油画家胡博·华士是他那个时期的优秀肖像画家,为荷兰女王画过肖像。到中国后,以一介“蛮夷画家”的身份居然有幸为慈禧太后、袁世凯、李鸿章等精绘油画肖像,成为那个时候为数不多的为清朝皇家和重臣画过肖像的外国油画家。

西洋人最早带进中国的宗教画作品,主要是《圣母像》《圣母圣子像》《圣三像》《施冼约翰图》《耶稣受洗图》《耶稣受难图》《基督复活图》等,其中以圣母的形象为多。对陌生信仰和外来宗教孤陋寡闻的中国百姓,传教士们深谙那些复杂的图像对其不仅于事无补,还可能节外生枝,引起文化或宗教差别所导致的麻烦,唯恐引发节外生枝,故大多数作品以圣母玛利亚的造像作为主流作品。一则玛利亚图像清纯靓丽,有圣洁风范;二则圣母画像的端庄雍容、美丽大方,易于民众接受;三则母系崇拜在世界皆同,中国也不例外,崇尚慈母情结;四则她与教义主旨所宣扬的“圣爱”“慈爱”“母爱”等贴切、吻合,而一脉相承。作为“科技传教”的一部分,油画在传播宗教、传达教义、传颂耶稣、传扬文化、传递艺术、促进交流、扩大影响等方面无疑功不可没,起到了宗教宣扬艺术,艺术弘扬宗教的互补作用。明朝的万历皇帝和清朝的康熙、雍正、乾隆皇帝都是西方主流艺术形式油画进入中国后的开风气之先河者和推波助澜之喜好者。他们对于西方艺术的听闻和了解,可能还是从利玛窦、郎世宁、利类思、南怀仁这些传教士送呈的油画肇始的,可见油画在中西文化交流中的重要地位和作用。清朝这三位皇帝不仅破天荒地打破祖制延聘外国人入朝为官,还授予他们这些洋人高官厚爵等殊荣。因此,西方的寻常油画,进入中国后竟然宛如贵胄、贵物,极享皇权浩荡和宫阙威严,这是在中外历史上不多见的,西方油画在进入中国后的宠幸可谓达到了极致,这是其他任何西洋画种所无法比拟的。

在清朝宫廷中供奉画艺的外国人还有马国贤(意大利传教士,1710年来华)、艾启蒙(波希米亚,今属捷克斯洛伐克,1745年来华)、安德义(意大利人,奥斯汀会传教士,1762年来华)、潘廷章(意大利耶稣会士,1771年来华)、贺清泰(法国耶稣会士,1770年来华)。这些西洋画家除了亲手绘制大量人物肖像、历史事件、飞禽走兽、花卉鸟虫油画作品外,还有意识地宣扬油画的优势与特长,“还将欧洲的油画、铜版画以及天顶画、焦点透视画的技法传授给供职宫廷的中国画家,使之在清代宫廷内形成了一种‘中西合璧’的新颖的绘画风格而独树一帜于清朝画坛”。雍正皇帝就曾命令郎世宁向中国的宫廷画家传授欧洲的油画技艺与方法,清廷内务府造办处的档案中记载了不少郎世宁等西洋画家向中国画家传授油画绘画技艺的事实。像班达里沙、八十、孙威风、王玠、葛曙、永泰、王幼学、丁观鹤、王儒学、沈源、张为邦、姚文瀚,以及焦秉贞、冷枚、唐岱、陈枚、罗福文、金玠、于世列,另外还有金昆、孙祐、张雨森、周鲲、吴桂、余稚、程志道、戴洪、卢湛、吴槭、戴正、徐焘等都直接或间接地得到过传教士画家的传授和指教。较早研究西方传教士与中国交往的阎宗临指出“郎世宁、马国贤、艾启蒙、王致诚等在技巧与色彩上增加了许多新方式,焦秉贞的《耕织图》便是利用西洋技术做成的”。

传教士受命向中国画家教授油画的技法,固然使中国画家受益匪浅,他们在学会了油画技法的同时,还了解了由油画引出的油画历史、油画知识、油画文化。还不仅于此,所谓拔出萝卜带出泥,中国画家还顺带接触了西方的文学、哲学、历史等文化知识,在画家层面和艺术圈内建立了中西文化的交流。与此同时,中国画家也没有单向地仅仅收受而已,他们也向传教士油画家们讲解中国传统绘画的知识和技巧,讲述中国绘画的独特文化。这种文化和艺术的互动不仅是中国画家的自然反向,而且也是相当一部分传教士油画家们的积极意向,他们迫切需要更多地了解包括传统国画在内的中国文化和艺术,力求使自己成为了解和熟悉中国国情的“中国通”。在这种相互传授的过程中,传教士们为历史留下了弥足珍贵的兼容中西的绘画作品,中国画家也为后世奉献了混合两种绘画元素的宝贵作品。它们都成为中西艺术交流、融合的成功典范,流传了别具风格的作品,开创了油画与国画的互动、互通、互融的局面。另外也扩大了中西文化交流的外延,在推动油画深入的同时,提升了“西学东进”的深度和广度。