蓬松的羽毛:惠斯勒与他的孔雀屋

编者按:一个多世纪以来,“孔雀屋”(Peacock Room)一直是国立亚洲艺术博物馆中最受欢迎的常设展,不论是房间本身极致华丽的装饰,还是屋内陈列的上百件珍贵的中国瓷器,都让无数参观者惊叹不已。

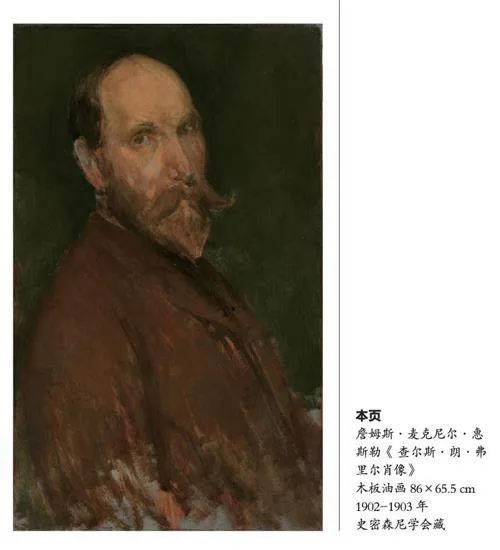

这个房间的历史由两部分故事组成。詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒是将房间重新装饰成一件艺术品的艺术家,他站在故事的中心。两边是他最重要的两位赞助人:来自利物浦的船主弗雷德里克·雷兰(Frederick Leyland,1831-1892年),他试图将自己位于伦敦的豪宅改造成一座艺术殿堂;以及美国工业家查尔斯·朗·弗里尔(Charles Lang Freer,1854-1919年),他的藏品构成了弗里尔美术馆的基础。

带你认识惠斯勒

出生于美国马萨诸塞州洛厄尔的詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒(James McNeill Whistler,1834-1903年)21岁时曾怀抱着成为艺术家的雄心前往巴黎深造。但他最终却在伦敦成就了自己的事业,从此再未曾返回祖国,但他的影响力却跨越了国界。多年后,惠斯勒成为19世纪艺术界最具前瞻性的画家之一。作为一位长期旅居国外的艺术家,惠斯勒没有受到美国赋予艺术以道德目的的倾向所束缚。相反,他更加坚定地拥抱了美学理论,特别是“为艺术而艺术”(Art for ant's sake)的理念,主张美是艺术的唯一目的。这一思想不仅塑造了他的创作风格,还对整个艺术界产生了深远影响,使他成为19世纪美学运动的重要代表人物之一。

1855年末,惠斯勒抵达巴黎,这比许多后来的美国同胞早了至少十年,他们也将前往巴黎寻求艺术指导。惠斯勒进入了帝国和特种绘画学校(“小学校”),并在查尔斯·格莱尔的独立教学工作室学习,在这些地方,学院派的艺术原则占据主导地位。几年后,包括克劳德·莫奈和皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿在内的未来印象派画家也在这些地方接受了训练。然而,从那时起,惠斯勒的艺术发展更多地受到学术界以外的影响,而非局限于正式的课堂教学。巴黎丰富多样的艺术氛围、前卫的思想潮流以及惠斯勒个人对美学的深刻理解,促使他在艺术上探索出一条与众不同的道路。

惠斯勒对荷兰和西班牙巴洛克大师的作品深感兴趣,尤其是伦勃朗、约翰内斯·维米尔、皮特·德·霍赫、加布里埃尔·梅特苏和迭戈·委拉斯开兹的画作,这些艺术家在对他的创作产生了显著的影响。此外,惠斯勒还对当代法国画家如居斯塔夫·库尔贝、亨利·方丹-拉图尔和阿方斯·勒格罗斯的作品产生了共鸣,他们对传统艺术的尊重与创新精神启发了他。1858年,方丹-拉图尔、勒格罗斯和惠斯勒成立了“三人社”,以直示他们在艺术上的共同兴趣和理念。

在巴黎期间,惠斯勒还结识了一些具有创新精神的艺术家,如卡罗勒斯-杜兰、扎卡里·阿斯特吕克和菲利克斯·布拉克蒙德,并与爱德华·马奈建立了友谊,后者在艺术上对惠斯勒产生了重要影响。他们于1861年夏天相识,马奈的前卫风格和大胆的表达方式对惠斯勒的创作有着深远的影响。

此外,查尔斯·波德莱尔和西奥菲尔·托雷(威廉·比格的笔名)的著作也影响了惠斯勒的艺术观,尤其是他们对画面和谐的重要性以及对美学的探讨。法国画家对日本美学日益增长的兴趣也在惠斯勒的风格中有所体现,使他的作品在传统与现代之间找到了一种独特的平衡。这些多重影响塑造了惠斯勒的艺术哲学,使他成为一位具有高度艺术敏感性和创新精神的画家。

1859年5月,惠斯勒决定定居伦敦,并与他在法国时的先锋派艺术家朋友们保持联系,并成为他们与英国艺术家朋友之间思想交流的桥梁。在这些朋友中,拉斐尔前派画家如但丁·加百利·罗塞蒂、约翰·艾弗里特·米莱斯等对惠斯勒产生了重要影响,他们共同分享了对日本版画和中国青花瓷的热情。

惠斯勒的艺术发展还受到了一位评论家将他早期情妇肖像画《白衣女郎》(1862年,华盛顿国家美术馆)称为“白色交响曲”的启发。这促使他开始用音乐的抽象语言来构思和命名他的作品,称之为交响曲、作品、和谐曲、夜曲、编排等。这种命名方式不仅反映了他对色彩和形式的关注,也展示了他对艺术与音乐之间共通性的深刻理解。通过这些创新,惠斯勒成功地将西方艺术与东方美学相结合,成为19世纪艺术界的独特声音。

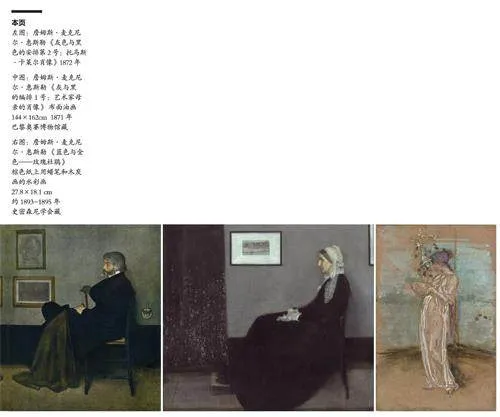

在1860年代后期,惠斯勒努力创作出和谐的多人物构图,试图在人物画中重现他在风景画中取得的成功与实验。然而,到1871年,他决定暂时放弃这一雄心勃勃的计划,转而专注于单一人物主题的探索。在这一方向上的代表作是《灰与黑的编排1号:艺术家母亲的肖像》(1871年,巴黎奥赛博物馆)。这幅画不仅成为惠斯勒最著名的作品之一,也标志着他对单色调和简洁构图的深入研究。

在接下来的肖像画创作中,惠斯勒继续深化这一风格。例如,《黄色与金色的和谐:金色女孩——康妮·吉尔克里斯特》和《肉色与黑色的编排:西奥多·杜雷的肖像》展现了他对强烈轮廓、优雅线条和美丽表面图案的执着追求。他精心调整人物在画布边缘的位置,探索单一柔和色调或一对邻近或对比色调的微妙变化。在这些作品中,惠斯勒试图在描绘外观与满足画面需求之间找到一种精致的平衡。

房间的故事

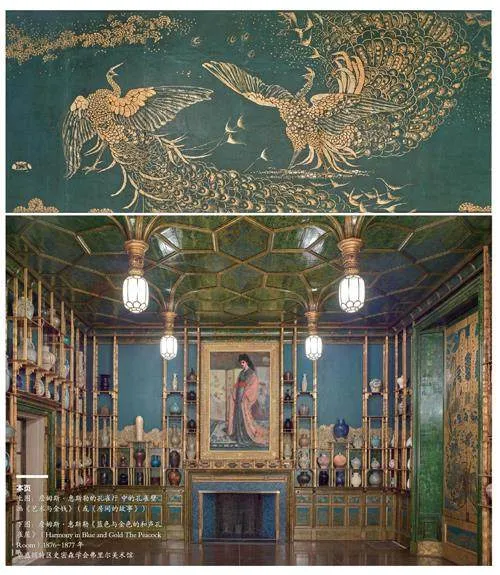

“孔雀屋”是惠斯勒最著名的室内装潢作品,被誉为19世纪末“盎格鲁-日本风格”(Anglo-Japanese style)的经典之作。

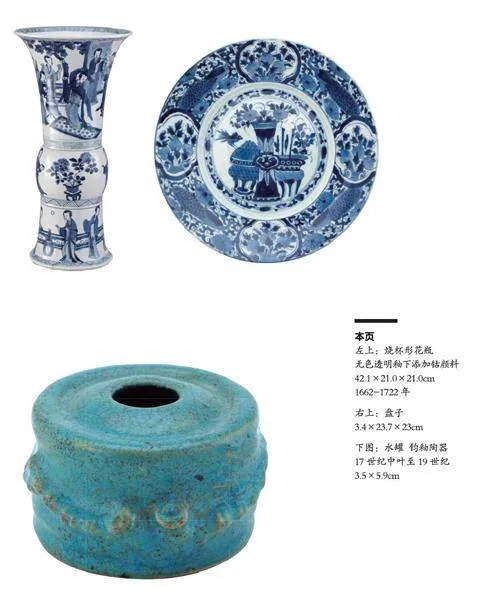

1876年,英国航运业大亨弗雷德里克·理查兹·雷兰(Frederick RictiaIds Leyland,1831-1892年)在伦敦时尚的肯辛顿街区49Princes Gate购置了一栋豪宅。随后,他与建筑师理查德·潜曼·肖(Richard Norman Shaw)合作,对这座豪宅进行重新装修,其中餐厅的重新设计委托给了以英日式风格闻名的天才建筑师托马斯·杰基尔(Thomas Jeckyll)。杰基尔在餐厅中加入了镀金古董皮革壁挂和格子搁架,以展示雷兰珍藏的中国青花瓷。在杰基尔的建筑方案中,每个架子都设计成可以放置标准形状和尺寸的中国瓷器:顶部的垂直壁龛用于放置细长的花瓶;门之间的方形壁鑫用于放置大盘子;房间内与眼睛齐平的架子上摆放着笔筒、香炉和所谓的山楂罐,就像如今的展示效果的一样。

但是不久后,杰基尔因病无法继续工作,雷兰便向他的朋友、著名艺术家惠斯勒寻求帮助,希望他能完成餐厅的翻修。雷兰原本以为惠斯勒只会做一些小的改动,然而当他看到最终的结果时,却发现餐厅已经发生了彻底的变化:完工后的整个房屋以蓝绿色和金色为主色调,大量使用金箔,从天花板到墙壁、地板,再到展架、桌子、百叶窗,处处都充满了唯美主义的装饰设计。这些设计与陈列的各类瓷器相互呼应,共同营造出一种华丽而和谐的美学效果。在写给雷兰的信中,惠斯勒暗示了等待他的赞助人的“华丽惊喜”,但餐厅的变化超出了雇主的预期。两人就惠斯勒重新装修的程度以及在雷兰看来与之相关的高昂费用发生了争吵。更为火上浇油的是,惠斯勒一直在邀请其他艺术家和新闻界人士进入房屋,未经雷兰的许可,观看他在房间里的作品。惠斯勒向雷兰出示的帐单是压死骆驼的最后一根稻草2000英镑,这在当时是一笔巨款,相当于今天的近20万美元,雷兰拒绝支付。在给这位艺术家的一封信中,雷兰写道:“你已经堕落成一个艺术巴纳姆。一个骗子!”他付给惠斯勒一半的钱,并告诉他承远不要再回来了。

惠斯勒认为受到了伤害和侮辱,决定开始他的“报复”计划:他在餐厅内创作了一个诺大的壁画,画中描绘了一对战斗的孔雀,并给这幅壁画取名《艺术与金钱》。左边的可怜孔雀就是艺术家。它的银色羽冠代表着惠斯勒独特的白色前额。右边的孔雀则是富有但吝啬的赞助人雷兰,他身上挂满了闪闪发光的硬币。这幅壁画挂在《瓷器之国的公主》对面的墙上,暗示了艺术家与赞助人之间的不良关系。惠斯勒通过“孔雀屋”展示了他对色彩、空间以及装饰元素的精湛掌控能力,使这个房间成为东西方美学融合的代表之作,也是维多利亚时代美学运动的标志性作品。

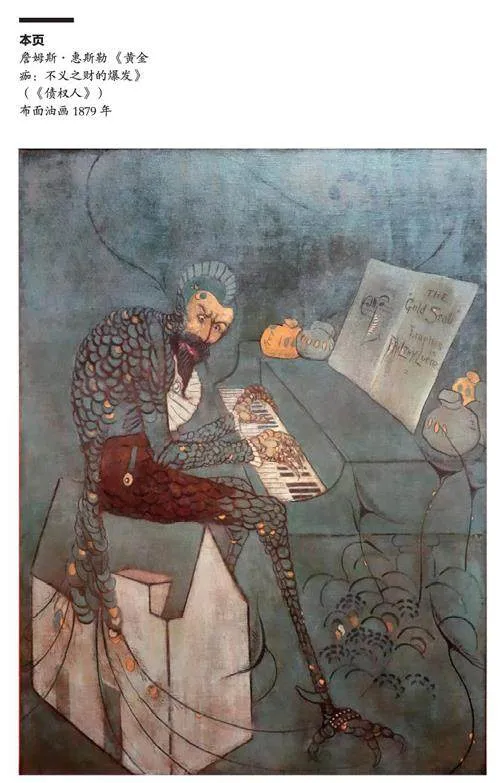

惠斯勒和雷兰之间的争执并没有就此结束。1879年,惠斯勒被迫申请破产,雷兰是他当时的主要债权人。当债权人来清点艺术家的住所以准备清算时,迎接他们的是一幅名为《黄金痂不义之财的爆发》(《债权人》)的大型油画,雷兰被描绘成一只拟人化的恶魔孔雀,坐在惠斯勒的房子上弹奏钢琴,油画的颜色与孔雀厅的相同。

尽管与惠斯勒发生了争吵,雷兰还是按照惠斯勒的意图保留了孔雀屋。他在用餐时面对着斗孔雀,直至1892年去世。此后若干年,虽然雷兰一直怒不可遏,但他清楚地认识到惠斯勒的作品中有一些有价值的东西,他从未改变过房间里的任何东西。雷兰都一直在使用这个餐厅,并在架子上展示着来自中国康熙朝的青花瓷藏品。

孔雀屋里的“公主”

尽管如此,惠斯勒和雷兰已经建立了十多年的亲密友谊。惠斯勒1865年的画作《瓷器之国的公主》是“孔雀屋”里的另一个亮点,当时已经挂在雷兰的餐厅里。它是惠斯勒设计“孔雀屋”前十二年的作品,当时雷兰迷上中国的青白花瓷器。据他母亲所说,他认为这种瓷器是“艺术的最好样本”。雷兰收藏了大量的青白花瓷器,他的餐厅就是设计用来展示瓷器的,其中一座精致的格子状架子,为每只瓷器提供美丽的“画框”。

《瓷器之国的公主》描绘了一位身穿西式和服的欧洲女性,站在众多亚洲风格艺术品中间,包括地毯、日本折叠屏风和一个大型装饰瓷花瓶。她手握扇子,“若有所思”地向前看。作品中的模特是维多利亚时代的著名美女、拉斐尔前派画家玛丽·斯巴达利·斯蒂尔曼的妹妹克里斯蒂娜·斯巴达利(Christina Spartali,1846-1884年),让人想起中国青花瓷上描绘的细长人物和浮世绘中出现的优雅名妓。《史密森尼杂志》的欧文·爱德华兹将斯巴达利描述为“当时所有艺术家都争相画下的一位英希美女”。《瓷器之国的公主》反映了当时的英日潮流和新艺术美学。和他的其他几幅作品一样,惠斯勒使用草图来准备构图的总体布局。其他细节是后来添加的。一幅幸存的草图描绘了花朵,后来被从作品中抹去。背景中的白色日本折叠屏风可能是惠斯勒的。

肖像画完成后,斯巴达利的父亲拒绝购买,惠斯勒在画作顶部的大幅签名也导致了另一位潜在买家退出。这被认为可能是促使惠斯勒发展出他后来的蝴蝶式签名的重要事件。1865年,《瓷器之国的公主》在巴黎沙龙展出,第二年,它又在伦敦的甘巴特法国画廊展出,展览结束后,惠斯勒的朋友但丁·加布里埃尔·罗塞蒂收到了这幅画。因为惠斯勒当时在南美。它随后被卖给了艺术品收藏家弗雷德里克·休斯。1867年,《瓷器之国的公主》被归还给惠斯勒。不久后,雷兰买下了这幅肖像画,并把他摆放在摆满中国瓷器的餐厅里。

1892年,雷兰去世后,《瓷器之国的公主》在伦敦佳士得拍卖行以420几尼的价格卖给了亚历山大·里德。里德是一位格拉斯哥艺术品经销商,几年后,他把这幅画卖给了威廉·巴雷尔。1903年8月20日,查尔斯·朗·弗里尔以3750英镑(18240美元)在伦敦邦德街购得了这幅作品,并将其正式命名为《瓷器之国的公主》。他将其保存在密歇根州底特律的家中;次年,他购得了“孔雀屋”。1906年,他将这两件作品捐赠给了史密森尼学会。

1919年弗里尔去世后,“孔雀屋”被永久安置在华盛顿特区史密森尼博物馆的弗里尔美术馆。该美术馆于1923年向公众开放。

弗里尔和惠斯勒

查尔斯·朗·弗里尔(Charles Lang Freer,1854-1919年),美国实业家、艺术品收藏家和赞助人,他以收藏大量东亚、美国和中东艺术品而闻名。弗里尔在19世纪中后期通过铁路车厢制造业发家致富。他对唯美主义运动的兴趣帮助他形成了自己的艺术品味。

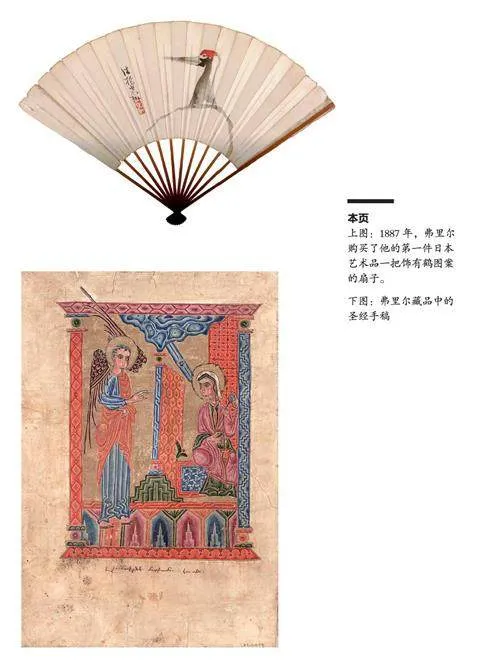

弗里尔与惠斯勒的相识发生在1880年代初。弗里尔在欧洲旅行期间,遇到了惠斯勒,并对他的艺术风格产生了浓厚的兴趣,尤其是其创新的色彩运用和美学风格。19世纪80年代末,弗里尔成为惠斯勒的重要收藏家,并成为这位以脾气暴躁著称的艺术家的赞助人和朋友。他购买了惠斯勒的许多作品,并为患斯勒的创作提供了经济支持。1887年,他早期购买的两件作品——一组由惠斯勒绘制的意大利威尼斯版画和一把日本彩绘扇子奠定了弗里尔对跨文化审美比较的持久兴趣。

在给惠斯勒的信件中,弗里尔写道,购买艺术品是与艺术家的“共同所有权”。这引起了惠斯勒的共鸣。弗里尔一共收藏了惠斯勒超过1000多件作品,惠斯勒也通过自己对亚洲艺术和文化的兴趣,将弗里尔的注意力转向了东方。

作为画家,惠斯勒的亚洲艺术品收藏成为弗里尔收藏的重要组成部分。惠斯勒不仅向弗里尔推荐了许多东亚艺术品,还帮助他在艺术选择上形成了独特的视角。惠斯勒的影响使弗里尔的收藏风格更加多样化,特别是对东亚艺术的兴趣。

1894年,弗里尔开始了前往中东和亚洲的五次航行中的第一次,兴奋地购买了叙利亚和埃及的拉卡陶器和古代手稿、印度和锡兰(现斯里兰卡)的青铜器、日本的卷轴和屏风以及中国和韩国的玉器和陶瓷。到1906年,弗里尔已经收集了大量来自日本和中国的绘画和陶瓷,以及来自古代近东的文物。

尽管弗里尔的藏品无数,但最精彩的部分出现在1904年,他买下了整个“孔雀屋”。1906年,孔雀屋被拆除并运到底特律。自然,它需要再添加一些装饰。它的核心便是前文所述惠斯勒那幅《瓷器之国的公主》,它还包括带有金色孔雀的百叶窗、孔雀壁画、普鲁士蓝色皮革墙壁、用荷兰金属和绿蓝相间的孔雀羽毛装饰的天花板,以及用于展示陶器的镀金凹槽。

欧内斯特·芬诺罗萨(Emest Fenollosa,1853-1908)是美国一位著名的汉学家,他对弗里尔的收藏观念也有着显著影响。芬诺罗萨在东亚艺术的研究和推广方面发挥了重要作用,他帮助弗里尔理解和欣赏东亚艺术的深层文化和美学价值。他的专业知识和见解对弗里尔的收藏方向和标准起到了指导作用。

弗里尔在收藏方面有着清晰的理念。托马斯·劳顿和琳达·梅里尔在他们的著作《弗里尔:艺术的遗产》中,将弗里尔的信念描述为一种体系,即“一件杰作不需要解释或文化背景来传达其信息:其重要性在于其美学完整性,而不是它可能附带提供的有关宗教、社会、政治或经济问题的证据”。

孔雀屋里的瓷器

1904年弗里尔买下伦敦的孔雀屋时,孔雀屋内已没有青花瓷器。弗里尔实际上也并不十分喜欢这些瓷器的光滑表面和亮丽釉彩,他认为青花瓷的表面“坚硬而明显”并对此不屑一顾。也许弗里尔也认为“中国热”和孔雀屋本身是维多利亚时代令人尴尬的遗物。他对亚洲陶瓷的品味与惠斯勒和雷兰完全不同,也与许多其他美国收藏家的品味不同。弗里尔承认,他购买孔雀厅是出于对惠斯勒的“责任感”。孔雀厅被拆开,装在27个箱子里,运过大西洋。它被重新组装在弗里尔底特律家中专门建造的附属建筑中。随着时间的推移,他在房间的架子上摆满了自己的陶瓷收藏品。他将孔雀厅改造成一个展示区,在这里他可以发展他关于亚洲和美国艺术之间普遍形式对应关系的概念——他称之为“接触点”。

弗里尔的亚洲陶瓷来自叙利亚、伊朗、日本、中国和韩国等不同国家。这些陶瓷的年代从古代到二十世纪扔不等,釉色微妙,常呈虹彩,颜色有青绿色、翡翠绿色和金棕色,与弗里尔收藏的惠斯勒、托马斯·杜因和德怀特·特赖恩的美国色调主义绘画相得益彰。

1904年,孔雀厅被出售时室内一片空置。雷兰去世后,他的康熙朝风格瓷器也被出售,房间原本鲜艳的油漆因积聚污垢和陈年清漆而呈现缀褐色。尽管孔雀厅积满污垢,漆层褪色,在伦敦、底特律和华盛顿被拆开又重新组装,承受了巨大的结构压力,但直到20世纪40年代,它才得到重新修复。渡士顿的艺术品修复师约翰和理查德·芬莱森拆开了房间,为惠斯勒的装饰品和杰基尔的书架搭建了一个底层框架。他们还试图通过在装饰品上重新粉刷而不是清洗来改善外观。

20世纪90年代初,弗里尔美术馆受恢复房间原有辉煌的启发,开始收藏和展示清朝康熙青花瓷,以模仿惠斯勒最初的艺术构想,力图唤起惠斯勒及其同时代艺术家所受到的色彩关系和图案启发。该馆藏品中的80套器皿被摆放在整个房间的218个架子上。

2019年,博物馆再次重新设计雷兰偏爱的青花瓷陈列,但弗里尔美术馆收藏的中国瓷器藏品不足以像雷兰那样填满展架。为了解决这个问题,博物馆策展人开始研究雷兰的原始藏品,以便从中国景德镇的瓷器生产中心订购相同风格的新作品。

康熙时期(1662-1722年)的瓷器生产扩大了中国对欧洲的出口贸易,引发了19世纪的“中国热”(Chinamania),促进了东西方的交流,这种交流一直持续至今。