佛教东传:丝绸之路与瓷器之路

编者按:

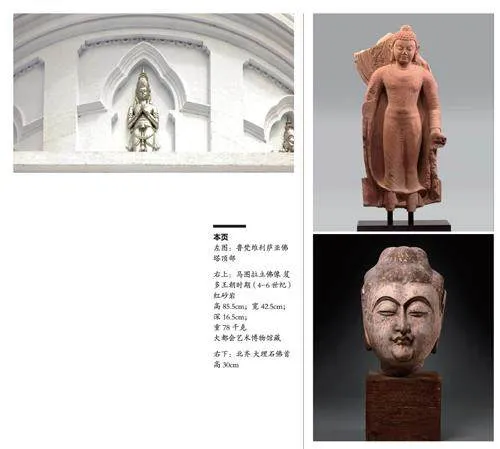

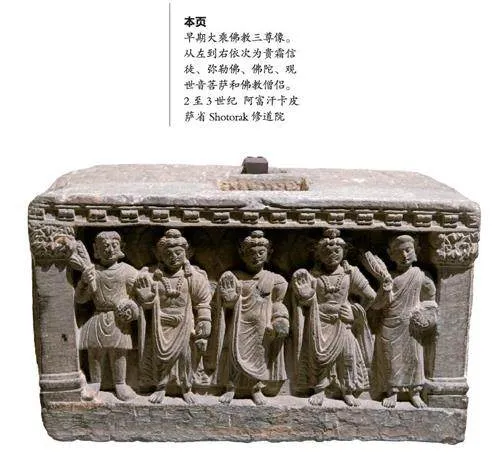

佛教的印度造像风格与中国佛教的造像艺术息息相关,也促进了佛教的传播。西北印度的犍陀罗艺术,沿着丝绸之路向东传播,成为北传佛教体系的重要组成部分;中部印度的马图拉艺术则通过南方海上航道向东传播,形成南传佛教体系。这一条传播路线在时间顺序、区域影响及多元的相互交融方面十分复杂,对中国佛教艺术的后续发展产生了深远影响。

一、佛教东传——阿育王时期

佛教起源于公元前6世纪至公元前5世纪的古印度,从阿育王时期开始,佛教逐步向全印度乃至周边国家传播(斯里兰卡、克什米尔)。公元前324年,阿育王统一印度、建立印度第一个中央集权国家——孔雀王朝。他认识到佛教对于统一的政治的意义,因此极力扶持佛教事业、向僧侣布施及至万年皈依佛教。他大力宣传佛教教义、佛教的道德观,实施佛教向外扩张、进行宗教征服确保他在佛教历史上的崇高地位,中国佛教对之更是极为推崇。中国佛教正是来源于阿育王时期北传的佛教。具体来讲,中国佛教是由西域诸国(中亚一带古称西城)传入的,是阿育王佛教扩张的结果。

佛教于10世纪后在本土逐步走向了消亡。佛教虽然在印度本土趋于沉寂,但在印度境外得到广泛的传播,井形成了上座部佛教(南传佛教)、藏传佛教、汉传佛教(东传佛教)等三大体系。印度佛教传入中国的路线,一般认为有两条,西域的传入和南方海路的传入,即海上丝绸之路和陆上丝绸之路。

二、丝绸之路及瓷器之路的异同

丝绸之路主要指的是陆上的贸易路线,起源于西汉时期,连接了中国与中亚、西亚乃至欧洲的多个国家和地区。瓷器之路则是指海上的贸易路线,从广州、泉州、宁波、扬州等沿海城市出发,始于秦汉时期,自西汉开始,雷州半岛的徐闻、合浦就被官府确立为海上丝绸之路的始发港,东汉班固《汉书》卷28《地理志下》有明确记载,这是我国正式开辟海上丝绸之路之始,从中国沿海城市出发,通过南洋、印度洋到达阿拉伯半岛甚至非洲东海岸。由此得出,陆上丝路的中心在北方,海上丝路的中心在南方。

二者都是古代中国与外界进行商品交换和文化传播的重要途径,促进了东西方文明的交流与融合,推动了沿线国家和地区的经济发展。但二者也存在不同之处,如运输方式不同,丝绸之路主要依靠骆驼商队穿越沙漠和草原,而瓷器之路则依赖船只在海上航行;商品种类有各所侧重,丝绸之路以丝绸为主要贸易商品,瓷器之路则以瓷器为主,同时也包括丝绸、茶叶等;安全保障措施不同,陆上丝绸之路需要各国政府和商队采取边境巡逻、武装护卫等措施以确保安全,海上丝绸之路则依赖航海技术和护航船只来应对海上风险。正是这些不同,促使这两条路线的发展呈现出多元格局。

10世纪以降,由于北方民族的兴起和独立建国,遮断了中原内地通往中亚、西亚的陆上交通,特别是党项崛起并占据河西走廊后,中原与西域、大食(阿拉伯帝国)陆路贸易已掌握在西夏和辽朝手中,这迫使中原地区转而走上海洋发展路径,开发海上丝绸之路。晚唐及两宋时期,中国的造船技术和航海技术取得长足进步,特别是指南针的普遍使用,促进了海丝贸易的发展。从南北朝开始,北方战乱频繁,而南方相对稳定,自然条件较好,经济重心开始由北方向南方转移,这种趋势到了隋唐进一步加快,南宋时南方成为中国经济、文化重心。由此,唐之后海上丝路逐渐取代陆上丝路,成为主要的对外贸易路线。

各个朝代丝绸之路的路线在不断地变化,不论中外交通的道路如何变化,总有一些重要的节点,在丝路交通中发挥了重要作用,如长安是丝绸之路的起点,敦煌是丝绸之路的“咽喉”之地,广州是海上丝绸之路的重要枢纽。

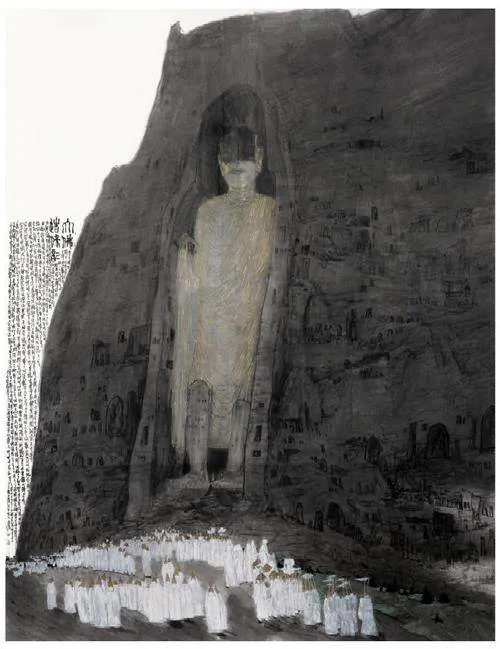

三、古龟兹—一陆路佛教东传中心

佛教最早通过陆上丝绸之路传入中国。这条路线起点为古称犍陀罗地区,即令天的巴基斯坦和阿富汗北部,经过中亚,翻越帕米尔高原,进入西域(今新疆地区),再通过河西走廊到达中原。这条路线又可细分为南道和北道。南道以于阗(今和田)为中心,经过喀什米尔,向东发展。东晋时期的法显大师就是沿着这条路线前往西方取经。北道则以龟兹(今库车)为中心,从巴米扬(阿富汗)开始向东传入。这条陆路传播路线后来进一步传至韩国和日本,所传播的教义被称为“北传佛教”。

古龟兹(今新疆轮台、库车、拜城、新和、沙雅等县市)是佛教文化传入中国的首站,是陆上丝路上佛教东传的中心。它居于古代西域的正中,天山中段南麓,世界著名的山脉、沙漠、盆地围绕其周围:向北去是天山山脉、准噶尔盆地,向南去是塔克拉玛干大沙漠、塔里木盆地,向西去是葱岭山脉、帕米尔高原,唯有向东去是平坦的戈壁,这正是中原长安的方向。龟兹在中原与西域的交通中具有不可替代的作用。

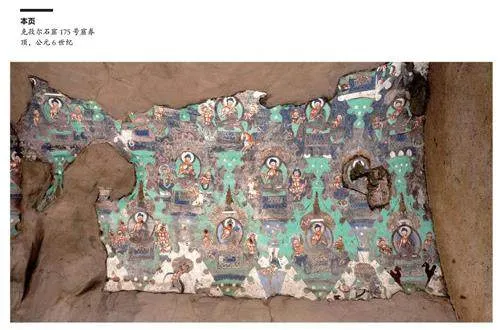

龟兹石窟艺术是中国佛教石窟艺术的重要组成部分,龟兹石窟的建筑特征体现在其多样的洞窟形制上,如中心柱窟、大像窟、方形窟等,这些形制在结构和功能上都保留了印度佛教石窟的传统,同时融入了当地的砂岩结构特点和中亚、西域游牧民族的丧葬和生活特点。主要包括克孜尔、库木吐喇、森木塞姆、克孜尔尕哈等多处石窟,其中最著名的是新疆拜城克孜尔石窟保留了中心柱窟、大像窟等主要形制,成为现存中国石窟寺中洞窟类型最齐备的龟兹风格石窟寺遗存,该类型石窟源于印度以塔为中心的支提窟。

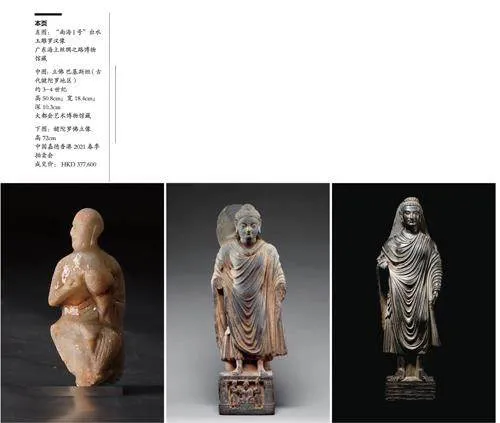

这些石窟艺术受到了东传的犍陀罗艺术风格的影响,造像梳波浪式发髻,面部圆浑,有高鼻梁和深眼窝,身材高大雄伟,衣褶为扁平状上加刻阴线。公元1世纪大月氏入犍陀罗、迦湿弥罗(今克什米尔)及中印度的马图拉等国,建立贵霜王国,提倡佛教,犍陀罗艺术在汲取古希腊、罗马艺术菁华基础上创造出释迦的各种形象,形成新的风格。

从克孜尔石窟壁画里的造像作品风格来判断,主要是受犍陀罗造像的影响,在人物形象方面塑造的人物面部神情平淡冷峻,其模仿的痕迹非常明显。早期壁画中人物发式为规则的波浪卷发,波纹型具有装饰性,具有明显模仿犍陀壁画艺术的痕迹。随着时代的发展,这些壁画虽然有自己的风格但跟犍陀罗壁画艺术观点一样,采用一样的构图,只是在人物衣着方面比较暴露,克孜尔76窟的“释迦诞生”摩耶夫人的跪姿出现了变化,采用单膝下跪的姿势跟犍陀罗的艺术风格区别很大,在继承犍陀罗艺术构图的同时对人物形象进行简化。

四、海上瓷器之路与南传佛教

佛教东传的第二个路线是指“海上丝绸之路”。关于海上丝绸之路开辟的时间大多数学者将其确定为西汉中晚期和东汉。海上瓷器之路流通的商品种类相比陆上丝绸之路更加多元化,除丝绸外,瓷器、香料、茶叶均是大宗货物,因而海上丝路有时又被称为“瓷器之路”。海上丝绸之路往来的不只是商业贸易,还有中外文化交流,特别是佛教文化的传播,宁波、广州、泉州是海上丝绸之路的必经地,也是海上丝绸之路佛教的中心城市,广州解放前夕至解放初,全市有佛教寺庙55间,有僧人约300多人,佛教信众约70万人(上世纪50年代广州人口约210万人),占广州总人口的1/3,有佛教活动场所28间。根据以上数据可知丝绸之路对佛教传播的影响之大,可见佛教东传和丝绸之路有着必然的联系。

佛教沿着海上瓷器之路,从南印度经由海路传播至印尼、缅甸、柬埔寨和泰国等地,部分支派通过华南登陆,进入中国南方发展。南传佛教的历史可以追溯到公元前3世纪,南传佛教,又称上座部“佛教”。盛行于东南亚的缅甸、泰国、柬埔寨和老挝,南亚的斯里兰卡,以及中国的云南省。

瓷器之路是古代连接东西方的重要贸易和文化交流通道。瓷器作为一种重要的贸易商品,通过陆上和海上的丝绸之路传播到亚洲其他地区以及更远的欧洲和非洲,这些瓷器上常常装饰有佛教图案和符号,如佛、菩萨、莲花等,这些装饰不仅展示了佛教艺术的魅力,也促进了佛教思想和故事的传播。

在这期间马图拉(古译名为秣菟罗)艺术传入,以其精致的雕塑和壁画著称,马图拉佛教艺术与南传佛教之间有紧密的联系,马图拉艺术风格的传播为南传佛教地区的佛教艺术提供了早期的影响和灵感。这种艺术风格的传播不仅限于中国,还影响了整个东南亚地区的佛教艺术发展。马图拉佛教艺术,以古代中印度阎牟那河(今朱木那河)流域的秣菟罗国为代表的佛教雕塑艺术。340年时,笈多王朝的旃摩多罗领有大部分印度版图,奖励发展固有的文学艺术与宗教,吸收犍陀罗佛教艺术,形成新的艺术风格。所雕佛像薄衣透体,衣纹细密而匀称,被称为马图拉佛教艺术。马图拉风格的佛像通常表现为佛陀螺发右旋,肉髻高圆,眉间有白毫,眉毛修长高挑,大眼睑微睁低敛,鼻梁修长挺拔,嘴唇上下有明显的厚度差异,整体呈现出一种超脱典雅的美感。马图拉风格的佛像在中国佛教造像中的影响深远,例如,北齐时期的佛像在衣纹上采用了U形圆绳状的设计,这与马图拉造像的风格相似。

五、南传佛教中心——斯里兰卡

斯里兰卡是南传佛教的中心,佛教通过海上丝绸之路传入斯里兰卡,并由此向其他东南亚国家传播。西元前三世纪,印度阿育王派遣其子摩哂陀把佛教传入斯里兰卡,斯里兰卡的国王天爱帝须受摩哂陀影响而信奉佛教。随着佛教在印度衰落,斯里兰卡成为南传佛教的中心。中斯佛教交流开始于4世纪,据《梁书》记载,当时狮子国(今斯里兰卡)得悉东晋孝武帝崇奉佛教,特派遣沙门县靡渡海送来玉佛,于义熙二年(406)到达建康(今江苏南京)。

斯里兰卡人民对宗教的需要为佛教的传入提供了沃土,在佛教传入斯里兰卡之前,该国主要流传着三种宗教信仰:第一种是本地土著宗教;第二种是印度传来的婆罗门教;第三种是同样来自印度的耆那教。因为佛教中有宣扬众生平等的思想,与之前流传的婆罗门教的种姓制度成强烈对比。很快得到普通民众的支持和认可。

佛教深刻影响了斯里兰卡的艺术、建筑、文学和社会习俗。斯里兰卡的许多古代建筑物,如佛塔和寺庙,都是佛教艺术的杰出代表。阿努拉德普勒时期,正是佛教从印度传入时期,这是斯里兰卡划时代豹历史事件。随着佛教的兴盛,斯里兰卡各代君王竟相修建佛塔、庙宇、显示他们对佛教的虔诚,这里拥有数量庞大的舍利塔、耸立的砖塔、古池塘、寺庙等建筑。如伊苏鲁穆尼亚寺,建于公元前三世纪,为德瓦南比亚蒂萨国王所建,是斯里兰卡最古老寺庙之一,以摩崖石刻驰名。鲁梵维利萨亚佛塔是古城里修缮最有生命力的佛塔,现有55米高。

历史上,中国东晋高僧法显在4世纪到斯里兰卡进行佛教文化传播,这是斯里兰卡历史中著名的故事之一。法显带回了佛教经典并著有《佛国记》,对中国文化产生了重要影响。

六、丝绸之路与佛教东传

丝绸之路为佛教的引进提供了途径和道路。丝绸之路的意义在于它作为历史上的全球互联互通平台,对促进世界各地区的经济发展、文化繁荣和政治交流起到了关键怍用。它不仅是物质财富的交换渠道,更是知识和思想的传播途径,对于增进人类文明的多样性和丰富性具有不可替代的作用,丝绸之路虽是—条商路,却为佛教的引入提供了沃土。

魏晋南北朝时期,僧人曾沿着陆上丝绸之路,在中国内地进一步传播佛教。大量中亚僧人通过陆上丝绸之路进入内地,在洛阳、长安、凉州、敦煌翻译佛经。佛教自西汉衷帝时期传入中国后,南北朝开始大行于中国,至隋唐时达到鼎盛。在经历唐末的社会动荡和战乱后,从五代开始,再次出现僧侣活动千丝路的信息。五代、北宋时期,沿着丝绸之路,西域、河陇(今甘肃省中西部地区)、河湟(今青海省东部地区)以及南亚、中亚尊地借侣进入中原,也有一些中原僧人西行求法。他们在丝绸之路处于衰落低谷的背景下,行走于丝绸之路上,维系着五代、北宋时期丝绸之路的持续交流,彰显出沙门僧侣在丝绸之路文化交流中的桥梁纽带作用。元之后统治者陆续将目光转向了海上丝绸之路,陆上丝绸之路逐渐被海上丝绸之路取代。

佛教艺术在传播佛教教义、表达宗教情感、美化宗教场所以及促进文化交流等方面具有重要意义。寺院艺术、石窟艺术、佛教壁画、佛教造像、藏经和版刻、金石文物、佛教文学等是佛教的重要遗存,这些遗存不仅是宗教信仰的体现,也是研究古代社会、文化、艺术和宗教交流的重要资料,是人类文化遗产的宝贵组成部分,对世界各地的艺术发展产生了深远的影响。