略论教育、科技、人才一体化发展中的研究生教育

【摘 要】 在教育、科技、人才三者的关系中,教育具有基础性的地位与作用。处于现代教育体系最高阶段的研究生教育在教育、科技、人才一体化发展中居于十分关键的地位,发挥着十分重要的作用,其关键性、重要性主要在于所具有的教育功能、研究功能和人才功能。经过多年的发展,中国研究生教育的数量规模已经超过众多高等教育发达国家,类型多样化是近年来发展的重要特征。研究生教育规模的迅速扩大带来了诸如“研究生教育本科化”等一系列问题。面对教育、科技、人才一体化,研究生教育应更加凸显其研究性的本质,着力提升导师队伍的研究水平和不同类型研究生的培养质量。

【关键词】 教育、科技、人才一体化;研究生教育;研究性

【中图分类号】 G643 【文章编号】 1003-8418(2024)10-0001-09

【文献标识码】 A 【DOI】 10.13236/j.cnki.jshe.2024.10.001

【作者简介】 胡建华(1955—),男,江苏新沂人,南京师范大学教育科学学院教授、博士生导师、博士。

党的二十大报告指出:“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。”习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调:“建设教育强国、科技强国、人才强国具有内在一致性和相互支撑性,要把三者有机结合起来、一体统筹推进,形成推动高质量发展的倍增效应。”促进教育、科技、人才更紧密的联系与结合、一体化发展是当下我国实现社会主义现代化的重要战略举措。在教育、科技、人才三者的关系中,教育具有基础性的地位与作用。虽然作为体系不可分割组成部分的各阶段、各类型教育都与教育、科技、人才一体化发展相关,但从更加直接的关系角度来看,处于教育体系最高阶段的研究生教育毫无疑问在教育、科技、人才一体化发展中居于十分关键的地位,发挥着十分重要的作用。

一、研究生教育是教育、科技、人才一体化的

关键层级与阶段

研究生教育是大学近代化之后逐渐形成的一种高层次教育形式。研究生教育的产生与科学研究活动进入大学有着紧密的联系。众所周知,科学研究活动进入大学始于19世纪初的德国。“研究活动是高等教育的重要组成部分,这一认识主要彰显于19世纪的德国大学。到19世纪末,这种认识传播至世界各国,并得到普遍认可。”[1]科学研究活动进入大学给大学的性质、功能以及生态等带来了很大变化。产生于中世纪的大学长时期担负着培养人才的单一职能,研究活动的开展使得发展科学逐渐成为大学的第二职能。大学教师原本只是进行以传授知识为主的教学活动,研究活动进入大学使得研究成为大学教师必须承担的另一主要任务。洪堡认为:“与传授和学习既成知识的中学不同,大学的特征在于常常将学问看作没有解决的问题不断地进行研究。因此在大学中教师与学生的关系完全不同于中学,即大学的教师并不是因为学生而存在,教师和学生都为学问而存在。”[2]研究活动进入大学改变了大学的教学形态和人才培养方式,教学与研究相结合成为大学教学的基本原则。“研究与教学统一的理念不仅规定了教授的作用,而且意指教学活动必须与研究紧密结合,直接建立在所取得的研究成果之基础上。大学教师必须不断地进行研究活动,并将从研究活动中获得的见解与成果直接用于教学。更进一步明确地说,开展其成果能够在教育中立刻发挥作用的研究活动,这是大学教师的义务。”[3]

将研究引入大学教学的德国大学改革对19世纪欧美大学的改革与发展产生了深远的影响,19世纪下半叶美国大学改革及近代化转型发展的主要起因之一即学习与模仿德国大学。其中,1876年被称作“巴尔的摩的哥廷根”[4]的约翰·霍普金斯大学的建立对美国高等教育历史发展来说具有划时代的意义。约翰·霍普金斯大学建校后最具影响力的办学举措是“创建了研究生院,设立了博士学位,开始了研究生的大规模制度化培养”[5]。研究生培养的制度化发展建立在研究活动深植于大学校园之基础上。约翰·霍普金斯大学首任校长吉尔曼在上任前就明确提出:“这所新大学的目标在于增进知识和培养研究生。”[6]研究生培养制度化的主要表现之一是建立了比较完整的博士学位培养、申请与授予制度,其主要内容包括申请者的资格规定,申请者的条件要求,学位考试的内容,学位申请与审查程序等。约翰·霍普金斯大学研究生培养制度化的办学新举措引领了19世纪下半叶美国高等教育的发展方向,“在约翰·霍普金斯大学创建之后的25年时间里,美国有近20所大学受到约翰·霍普金斯大学所设立的一些标准的影响。这些大学都从自己的特点出发,创建了适合自己的研究生教育机构。那些未直接受到约翰·霍普金斯大学影响的大学,其研究生教育也受到了约翰·霍普金斯大学的启发”[7]。研究生培养制度化推动了19世纪后期美国研究生教育的质量提升与数量增长,1876年美国大学的研究生数仅389人,1900年增加到5831人;1876年美国大学授予的博士学位数仅44个,1900年增加到382个[8]。

研究生教育制度化以来已历经百余年,其在社会经济、科技、文化等诸多领域所发挥的重要作用日益凸显。研究生教育在教育、科技、人才一体化发展中之所以是关键层级与阶段,主要因为与其他教育层级、阶段相比,研究生教育具有以下三个突出的功能。

首先是研究生教育的教育功能。所谓研究生教育的教育功能主要指研究生教育对于现代学校教育体系的作用。研究生教育是现代学校教育体系的最高层次、最后阶段。人类的教育活动虽然开始于几千年前,但是在人类社会中形成体系还是近几百年来的事。梳理学校教育体系的历史发展可以看到,随着社会的进步与发展,学校教育体系的内容不断增加,所涵盖的时间范围不断延长,时至今日,形成了从学前教育到研究生教育的现代体系。作为最高层次、最后阶段的研究生教育对于现代学校教育体系的作用主要体现在研究生教育为现代学校教育体系中的庞大师资队伍培养提供了有力的保障,在一定意义上讲研究生教育已经成为现代学校教育体系得以正常、高质量运转的“工作母机”。据我国教育部2022年的统计,全国普通高校专任教师数为1315839人,其中具有硕士与博士学位的专任教师数是1178239人,占总数的89.5%[9];普通高中专任教师数为2133159人,其中具有硕士与博士学位的专任教师数是278939人,占总数的13.1%[10];初中专任教师数为4025197人,其中具有硕士与博士学位的专任教师数是203144人,占总数的5.0%[11];小学专任教师数为6629421人,其中具有硕士与博士学位的专任教师数是142201人,占总数的2.1%[12]。上述数据表明,研究生教育在普通高校师资队伍培养过程中的作用至关重要,虽然中小学中具有硕士与博士学位的教师占比不高,但是就绝大部分中小学教师都是高等学校培养出来的这一点来看,研究生教育的作用也是显而易见的。研究生教育的水平在很大程度上影响着各级各类学校师资队伍的质量,从而也对现代学校教育体系整体质量的提升发挥着重要作用。因此,建立高质量的现代学校教育体系需要发展高水平的研究生教育。

其次是研究生教育的研究功能。所谓研究生教育的研究功能主要指研究生教育对于科学研究发展的作用。如前所述,研究生教育的产生与科学研究活动进入大学有着紧密的联系。与科研机构的研究活动相比,大学中研究活动的主要特点是研究与教学相结合,研究不仅贡献知识,而且培养人才。19世纪初,洪堡提出教学与研究相结合的理念,深刻影响了近代大学的改革与发展。两百多年来,随着大学变革、科学进步的时代更替,教学与研究相结合的实践样态也在不断发生变化。“在现代社会,科研所产生的新的知识和技术转移到学生的头脑,很可能是最重要的知识转让的形式。这种教育就是高级的人力资本精致化的一条快车道。……由于根深蒂固的科研活动和有关的训练从本科生领域溜走,它们在研究生教育中找到它们现代的家园。”[13]如果说人们对教学与研究相结合的原则是否在当下的本科教育中仍然发挥作用存在着不少疑虑和讨论,那么对研究生教育阶段教学与研究相结合是十分必要的这一点则毫无疑问。“在学校层次,实现科研与教学和学习统一原则的最重要的有利条件,是正式建立一个研究生教育层次。”[14]“在过去的一个世纪,研究生教育和有组织的科研在美国高等教育中已经交织在一起,以致研究生教育和科研已经成为处于最高层次的大学的最明显的存在的理由,作为较低层次的大学仿效的一个越来越崇高的目的,和作为致力于生产新的知识和培养新一代知识生产者的全体教师的一个绝对的职业命令。”[15]现代大学的研究生教育将研究与教学结合起来,在促进科学知识生产的同时也为科学研究的不断发展培养着后备力量。

最后是研究生教育的人才功能。所谓研究生教育的人才功能主要指研究生教育对于现代社会各类中高层次人才培养的作用。现代社会的人才成长过程或许大致可以分为培养与实践两大阶段。培养阶段为人才的成长打下必要的知识、能力、素质基础,学校教育担负着这一重要任务,没有学校教育阶段的培养,人才的顺利成长是不可想象的。现代社会的人才体系具有多层次、多类型的基本特征。李强总理在2023年3月13日回答中外记者提问时说道,我国接受高等教育的人口已超过2.4亿,“人才红利”正在形成[16]。在数量庞大的人才体系中,不同层次、不同类型的人才在不同领域各自发挥着不可或缺的作用,其中,中高层次人才的作用尤为受到社会的关注。现实中不难看到,中高层次人才的成长过程往往具有教育周期较长的特点,研究生教育是为社会培养各类中高层次人才的主要阶段。因此可以认为,若要培养数量更多、水平更高、社会所急需的中高层次人才,必须努力发展高质量的研究生教育。

二、我国研究生教育发展的现实图景

根据教育部的统计,2022年我国研究生在学人数已经达到3653613人,其中硕士研究生3097548人,博士研究生556065人;2022年研究生招生总数为1242479人,其中硕士研究生招生1103528人,博士研究生招生138951人;2022年研究生毕业862165人,其中硕士研究生毕业779845人,博士研究生毕业82320人[17]。 从数量上看,我国已经成为研究生教育大国,研究生在校总人数超过了美国(美国2020年的研究生在校人数为3142851人)[18]。深入分析我国研究生教育规模的发展状况可以有历史与比较两个视角。历史的视角有助于认识发展的速度,比较的视角有助于认识发展的程度。

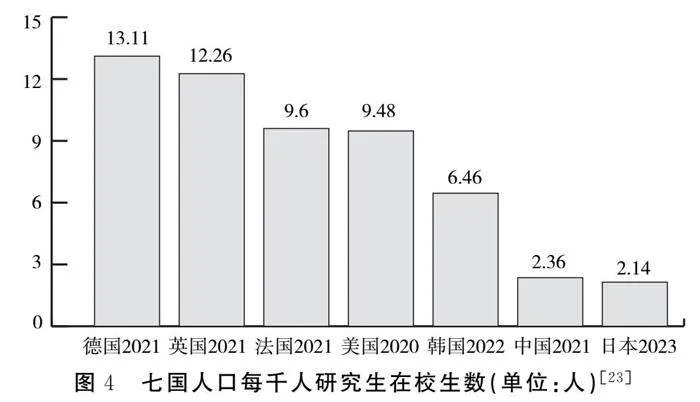

我国研究生教育发展虽然有着比较长的历史,或许可以追溯到近百年之前,但是体制化、有规模的发展还是20世纪80年代以来的事。尤其是乘着1999年开始的高等教育大扩招、大发展的势头,研究生教育发展进入了快车道。如图1所示,1997年我国研究生在校人数仅17.6万人,2008年发展到128.3万人,2016年增加到198.1万人,2022年达到365.4万人,2022年比1997年增长了近20倍。如果与同一时期普通高校本专科学生在校生数的增长情况相比,更能体现出研究生教育增长的速度之快、幅度之大。1997年我国普通高校本专科学生在校生数为3174362人[19],2022年普通高校本专科学生在校生数是36594175人[20],2022年比1997年增长了10.5倍。作为学校教育最高层次的博士生教育的发展同样引人注目。如图2所示,1997年我国的博士毕业生仅7千余人,2022年博士毕业生达到8.2万人,2022年比1997年增长了10倍多。

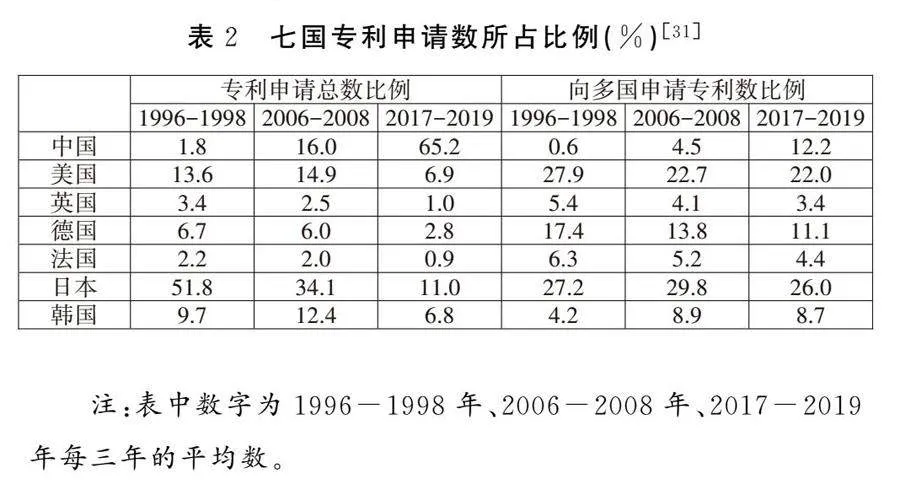

如上所述,我国研究生教育规模的绝对数已经超过了众多高等教育发达国家。以相对数来看可以发现研究生教育数量发展的另外一些状况与特点。在国际教育统计数据中,在校研究生数与本科生数之比(以本科生100人为基数所对应的研究生数)是描述研究生教育数量特征的指标之一。以这两者的数量之比为指标,或许主要因为研究生教育与本科教育是相邻的两个教育阶段,且本科毕业是接受研究生教育的前提条件,本科毕业生是研究生教育的主要来源,本科教育是研究生教育的重要基础。图3统计了法国等7个国家最近年份(由于各国统计数据公布时间或者是获得时间的差异,因此数据的具体年份不同)在校研究生数与本科生数之比的数值,依据数值这7个国家大致可以分为两个差距显著的类别。法国、德国、英国的在校研究生数与本科生数之比都在40%以上,法国最高,达到73.6%(每100名本科生对应的研究生数为73.6人);美国、中国、韩国、日本的在校研究生数与本科生数之比均在20%以下,日本最低为10.1%。这两个类别(也可称为在校研究生数与本科生数之比的高比例国家和低比例国家)之间差距形成的原因比较多样、复杂,其中之一或许是高等教育学制尤其是研究生教育学制的不同。伯顿·克拉克认为:“德国、法国和欧洲大陆其他国家的大学并无与美国大学中的主要切断点并行的教育阶段。”[21]在校研究生数与本科生数之比的低比例国家的研究生教育制度大都受到美国的影响。图4展示了研究生教育规模的另一数量特征,即以人口为基数,每千人口中的在校研究生数。如图4所示,每千人口中在校研究生数超过或接近10人的国家有德国、英国、法国、美国,其中德国最多,达到13.11人,我国为2.36人。上述两个研究生教育规模的数量特征告诉我们,虽然我国研究生教育规模已经很大,其绝对数量(在校生数)超过了美国等发达国家,但如果换一个角度,从相对数量来看,也许我国研究生教育规模发展仍然存在着不小的空间。

在近年来我国研究生教育发展的图景中,类型多样化是重要特征之一。类型多样化的突出表现是专业学位研究生数量的大幅增加,形成了学术学位研究生与专业学位研究生两大类。如图5所示,2009年我国专业学位研究生在校生数还低于研究生在校生总数的10%,不到10年,2017年专业学位在校生数占在校生总数的比例就超过了50%。据教育部统计,2022年我国研究生在校生数为3653613人,其中学术学位研究生数是1677266人,占总数的45.9%,专业学位研究生数是1976347人,占总数的54.1%;硕士学位研究生在校生数为3097548人,其中学术学位研究生数是1189175人,占总数的38.4%,专业学位研究生数是1908373人,占总数的61.6%;博士学位研究生在校生数为556065人,其中学术学位研究生数是488091人,占总数的87.8%,专业学位研究生数是67974人,占总数的12.2%[24]。上述数据表明,总体上看,我国研究生教育中专业学位与学术学位两大类型的格局已经形成,且专业学位研究生的数量略高于50%;在硕士研究生层次,学术学位与专业学位的在校生数之比约为4∶6;在博士研究生层次,学术学位与专业学位在校生数之比接近9∶1。专业学位与学术学位两大类型并存也是多年来美国研究生教育中比较典型的结构性特征。“纵观现代美国的大学教育,其多样性大致可以区别为‘学术志向’与‘职业志向’”[25], 在研究生教育层次,“学术志向”对应着学术学位,“职业志向”对应着专业学位(美国的专业学位与我国的专业学位不尽相同)。2009、2010年美国大学授予的近70万硕士学位中,专业学位占了约80%;授予的博士学位中,学术学位57151人,专业学位99695人[26]。研究生教育类型的多样化在适应现代社会所需人才多样性特点的同时,也对研究生教育发展提出了许多挑战。

研究生教育数量规模的迅速发展使得研究生教育从理念到实践、从教学到管理等诸多方面发生了很大变化,这些变化或许正在改变人们对研究生教育的一些认识,影响有关研究生教育质量与水平的评判。譬如,“研究生教育本科化”是近年来人们议论较多的一个话题。所谓“研究生教育本科化”主要指研究生教育与本科教育虽是两个不同的教育阶段,各自具有不同的教育目标、内容、方法等特点,可是在研究生教育的实践中却出现了一些与本科教育趋近的倾向,即研究生教育与本科教育的区别模糊了,研究生教育没有达到其应该具有的水平。“研究生教育本科化”的实质是研究生教育自身的特点没有得到很好的彰显。什么是研究生教育区别于本科教育的突出特点?毫无疑问,应是研究生教育的研究性,这是研究生教育的本质。在当下的研究生教育尤其是硕士研究生教育中,过于强调课程学习而忽视了研究训练,加上有些课程的内容深度、方法训练并不强于本科课程,因此研究生教育的研究性就被弱化了。

三、面向教育、科技、人才一体化的研究生教育发展

近年来我国研究生教育数量规模的迅速发展为研究生教育在教育、科技、人才一体化中发挥关键性、重要性作用奠定了坚实的基础,关键性、重要性作用的有效发挥需要转变研究生教育的发展思路,由数量规模转向质量水平,由一般发展转向高质量发展。

(一)着力提升导师队伍的研究水平是凸显研究生教育研究性本质特征的重要前提条件

近代大学研究生教育的产生源于科学研究在大学中的进展,当代大学研究生教育的高质量发展同样需要科学研究的不断深入,“研究生教育的场所最重要的将是一个科研的场所”[27]。在研究生教育中,“以科研作为首要的成分,教授的作用在于把科研和教学结合起来——科研活动十分恰当地成为一种教学的模式。学生的作用就是把科研和学习结合起来——科研活动转变为一种学习的模式。因此,科研使教授和学生定向,把教学和学习合拢起来成为促进知识的一个无缝的承诺之网,铸成了一个紧密的科研-教学-学习连接体”[28]。在很大程度上讲,科学研究的水平决定了研究生教育的质量。在教育、科技、人才一体化中有效发挥研究生教育的多种功能必须以开展高水平的科学研究为基础。

在大学的科学研究中,毫无疑问教师是主导力量,研究生导师的科学研究水平是研究生培养高质量的重要保障。导师不仅担负着引领研究生掌握高深知识、训练研究能力、到达科学前沿的责任,而且还要提供条件、组织团队、率领研究生进行探索,开展研究。“那些在教育系统中本身就是以科研为中心的最高层次从事教学的人,应该通过学生参与科研来训练他们从事科研。”[29]

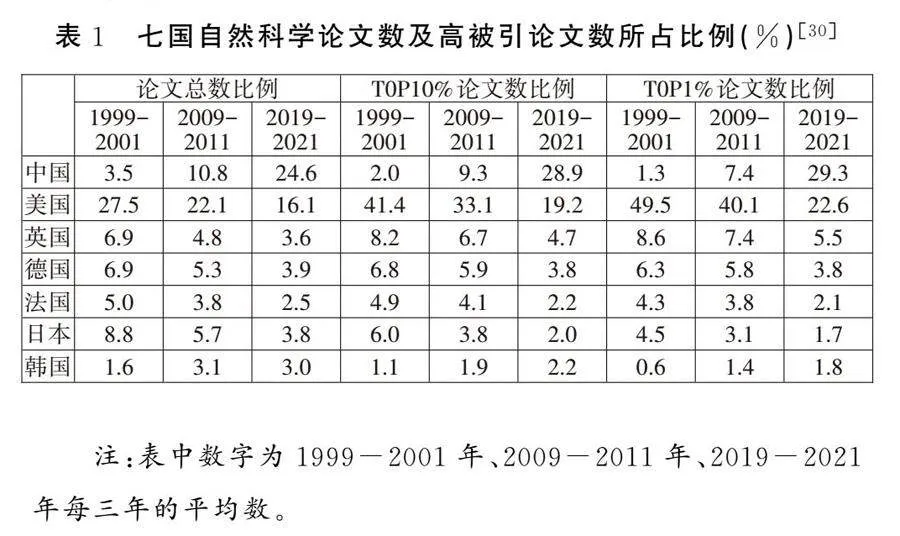

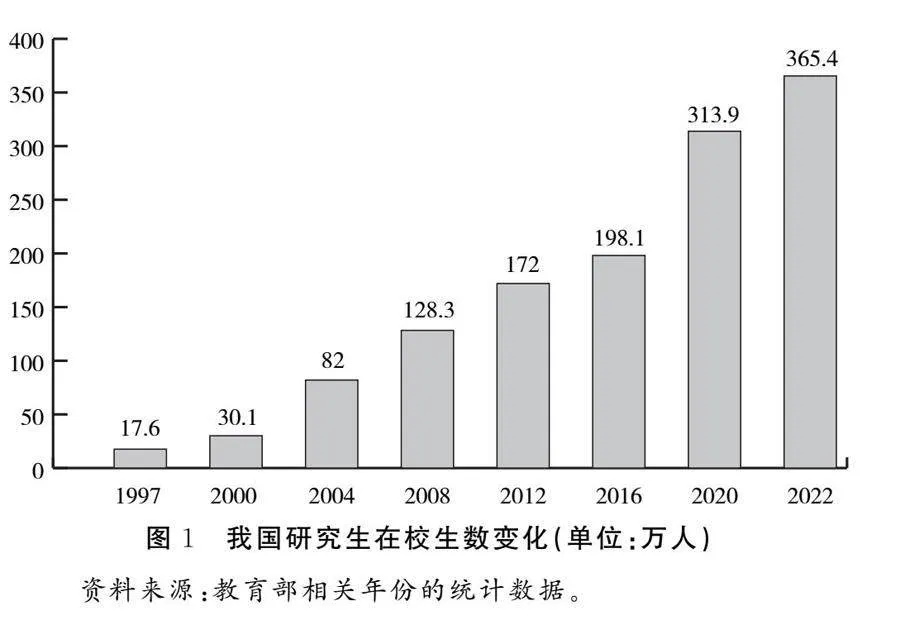

我国大学普遍、深入地开展科学研究,将科学研究作为大学的主要任务之一始于20世纪70年代末,当时邓小平明确提出重点大学不仅是教育的中心,同时还要成为科学的中心。40多年来尤其是进入21世纪以来,我国的科学事业伴随着经济社会的发展突飞猛进,大学在国家科学技术进步中发挥了重要的作用。表1与表2以科学研究两个方向上的产出——论文与专利——展示了近20多年来我国科研迅速发展的图景。如表1所示,我国发表的自然科学论文数占世界自然科学论文总数的比例在1999-2001年平均每年仅为3.5%,10年后的2009-2011年平均每年增长到10.8%,2019-2021年平均每年则达到24.6%,为464077篇,超过美国居世界首位。发表的论文不仅数量增长,而且在很大程度上反映质量的高被引论文数也有长足的进展。我国发表的TOP10%论文数占世界TOP10%论文总数的比例由1999-2001年平均每年的2.0%提高到2019-2021年平均每年的28.9%;TOP1%论文数占世界TOP1%论文总数的比例由1999-2001年平均每年的1.3%提高到2019-2021年平均每年的29.3%。2019-2021年平均每年的论文数和高被引(TOP10%,TOP1%)论文数占世界总数的比例我国均为第一。表2反映了7个国家专利申请数所占比例的变化情况。我国专利申请数占世界专利申请总数的比例1996-1998年平均每年仅为1.8%,10年后的2006-2008年平均每年增加到16.0%,2017-2019年平均每年则猛增到65.2%,为1306964件。我国向多国申请专利数占总数的比例也有不小的增长,从1996-1998年平均每年0.6%增长到2017-2019年平均每年12.2%。

上述有关自然科学论文数与专利申请数的统计反映了我国科学技术研究的整体进展情况,大学在其中所发挥的重要作用是不容置疑的,大学教师是我国科学事业发展的一支重要力量。国家统计局发布的《中国统计年鉴2023》有关数据显示,2022年国外大学发表的科技论文数为797869篇,专利申请数有354852件[32] 。大学教师深入开展科学研究并不断取得进展的科研实践是研究生教育质量提升的重要支撑。可以这样认为,只有具备高水平科学能力的导师队伍才能实施高质量的研究生教育,培养出高素质、有潜力的科学研究后备人才。这一点已经为国内外不少大学研究生教育发展的成功经验所证实。我们应该清楚地看到,尽管我国大学教师的科学研究能力与水平在近几十年来取得了长足的进步,为研究生教育高质量发展打下了比较坚实的基础,但是从整体上看,我国大学的科学研究与高等教育发达国家相比还有不小的差距,尤其是在科学的重大发现、提出具有独创性的重大科学理论、解决社会经济发展急需的重大科学技术问题等方面还缺乏足够的能力。因此,需要持续不断地完善科研制度、革新科研组织、加强科研保障、改良科研文化,提升大学教师的研究能力,以使大学科研在国家科学事业发展中发挥更大作用的同时锻造出一支促进研究生教育高质量发展的高水平导师队伍。

(二)以彰显研究性本质特征为着力点提升研究生教育质量

现代研究生教育与教育体系中的其他阶段教育相比,具有多层次、多类型的基本特点。多层次指研究生教育包含了硕士与博士两个不同阶段;多类型指研究生教育分为学术学位与专业学位两大基本类别。因此,在讨论研究生教育质量时,不得不考虑层次、类型的区别与不同。作为本质特征的研究性在不同层次、不同类型的研究生教育中其内涵与表现形式也有所区别。譬如,在博士研究生阶段,其研究性或许主要体现为如何引导博士研究生在科学前沿开展富有创新意义的探索与研究;在硕士研究生阶段,其研究性更多地体现在如何培养硕士研究生的科学研究基础能力。无论是哪一层次阶段、哪种类型的研究生培养,在提升培养质量方面都应该以彰显研究性这一研究生教育的本质特征为基本出发点。

日本的研究生教育在数量发展方面与其他发达国家相比没有什么特点与优势,如图3、图4所示,日本在校研究生数与本科生数之比只有10.1%,每千人口中在校研究生数也仅为2.14人,因此近些年来,研究生教育改革成为日本高等教育发展的重要方向之一。2018年日本政府推出“卓越研究生院项目”,力图突出研究性,提升博士研究生培养质量。该项目的主要目的在于:“培养能够主导新知识的创造与应用、创造引领未来的价值且能够挑战解决社会课题、为社会带来创新的博士人才(高水平的‘知识专家’)。”[33] 该项目设定在以下4个领域培养具有卓越创新能力的博士生:(1)在国际上具有优势的研究领域;(2)能够在社会上创造多种价值与体系的文理交叉、跨学科的新领域;(3)能够成为未来产业结构核心、形成有利于经济发展新产业的领域;(4)能够为世界学术发展多样性作出贡献的领域。该项目在2018年、2019年、2020年开展了申报立项工作,共有17所大学的30个项目获得立项,每个项目的最高资助经费为4.23亿日元,项目完成期限一般为7年。从项目申报、实施与中期评价等方面来看,该项目的博士生教育创新主要体现在以下3个方面。一是跨学科。从许多项目的名称中就可以看出鲜明的跨学科特征。例如,东京大学2019年立项“驱动变革的尖端物理·数学项目”,名古屋大学2020年立项“面向生活方式革命的跨学科创新人才培养学位项目”等。不仅如此,跨学科还体现在具体的博士生培养过程中。如东北大学2018年立项的“人工智能电子工学卓越研究生院项目”计划每年招收博士生25名,由东北大学的6个研究科(日本大学实施研究生教育的二级机构)15个专业招收,其中包括工学研究科的电子工学、电能系统、通信工学、应用物理学、技术社会系统专业,信息科学研究科的信息基础科学、系统信息科学、应用信息科学专业,医学工程学研究科的医学工程学专业,理学研究科的物理学、数学专业,文学研究科的日本学、广域文化学、综合人类学专业,经济学研究科的经济经营学专业等。二是国际化。立项的所有项目都采取与国外相关大学、研究机构协同培养博士生的方式。例如,京都大学2018年立项的“尖端光电子器件创新项目”协同的国外大学有剑桥大学、苏黎世联邦理工学院、柏林洪堡大学、德累斯顿工业大学、成均馆大学、南京大学等。东京工业大学2020年立项的“多领域能源卓越人才”项目协同的国外大学有佐治亚理工学院、帝国理工学院、麻省理工学院、普林斯顿大学、南洋理工大学、亚琛工业大学、清华大学、加利福尼亚大学(圣巴巴拉)、乌普萨拉大学、斯图加特大学等。三是产学结合。立项的所有项目都有企业作为协同单位参与博士生培养。例如,东京大学2019年立项的“尖端商法国际卓越研究生院项目”协同的企业单位有日立制作所、富士胶片株式会社、软银株式会社、雅虎、日本生命保险会社、谷歌、朝日新闻社、东日本旅客铁道株式会社、日本银行金融研究所等[34] 。日本政府试图通过这一项目的实施推动研究生教育质量的整体提升以培养出适应第四次产业革命及社会经济发展的高层次创新人才。

我国在研究生教育数量大发展、成为研究生教育大国之后,提升研究生教育质量就成为进一步深化改革与发展的重要课题,也是面向教育、科技、人才一体化构建高质量教育体系所必需。跨学科、国际化、产学结合或许是提升研究生培养质量应该采取的几个带有方向性的重点举措。跨学科已经成为现代科学发展的主要趋势之一,许多科学的重要进展、重大发现都依赖于不同学科领域研究者的共同努力,固守传统学科界限有可能阻碍科学进步。因此作为培养科学后备人才的研究生教育理应打破学科壁垒,改革不合理的学科制度,培养能够在学科交叉领域适应新的知识生产方式的创新型人才。国际化一直影响着近年来的高等教育发展,同时也是现代科学进步的重要方式。据统计,2021年全世界发表的2054013篇学术论文中,国际合作发表的论文有577166篇,占总数的28.1%[35] 。研究生教育只有实现国际化发展才能培养出能够在国际学术前沿开拓创新的人才。产学结合在现代大学的科学研究和人才培养中发挥着重要作用。产学结合不仅可以使大学的科学研究与人才培养更加贴近社会经济发展的实际需要,而且还可调动产业界的资源促进大学的科学研究与人才培养。现代企业的研究开发已经成为科学技术发展的重要力量。譬如,在研究队伍方面,不少国家企业的研究者人数占研究者总数的比例都在一半以上,如美国为80.4%(2020年),日本为75.1%(2022年),德国为60.1%(2021年),法国为61.8%(2021年),中国为61.3%(2018年)[36] ;在研究经费方面,许多国家企业所拥有的研究经费占了研究经费总数的大半,如美国为77.6%(2021年),日本为72.1%(2021年),德国为66.6%(2021年),英国为71.2%(2020年),中国为77.4%(2018年)[37] 。总之,研究生教育质量提升的影响因素众多,需要政府、大学、企业等各相关方从制度、组织、教学、研究、经费、管理等多途径持续不断地改进与努力。

【参考文献】

[1]Joseph Ben David.学問の府——原典としての英仏独米の大学[M].天城勳,译.东京:サイマル出版会,1982:145.

[2]W. Humboldt.ベルリン高等学問施設の内的ならびに外的組織の理念[M]//J. G. Fichte,等.大学の理念と構想.梅根悟,译.东京:明治图书出版株式会社,1970:210-211.

[3]Barton R. Clark.大学院教育の研究[M].潮木守一,监译.东京:东信堂,1999:16.

[4]梅根悟.世界教育史大系:大学史Ⅰ[M].东京:株式会社讲谈社,1974:266.

[5][6][7][8]张斌贤,李子江,陈瑶.美国高等教育史(中)——扩张与转型(1862-1944年)[M].北京:教育科学出版社,2019:152,139,164,151.

[9]教育部. 2022年教育统计数据·高等教育专任教师分学历(位)、分专业技术职务情况(普通高校)[EB/OL].\.http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2022/quanguo/202401/t20240110_1099472.html.

[10]教育部. 2022年教育统计数据·普通高中教育专任教师分课程、分学历情况[EB/OL].\.http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2022/quanguo/202401/t20240112_1099932.html.

[11]教育部. 2022年教育统计数据·初中阶段教育专任教师分课程、分学历情况[EB/OL].\.http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2022/quanguo/202401/t20240112_1099962.html.

[12]教育部. 2022年教育统计数据·小学教育专任教师分课程、分学历情况[EB/OL].\.http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2022/quanguo/202401/t20240110_1099486.html.

[13][14][27][28][29](美)伯顿·克拉克.探究的场所——现代大学的科研和研究生教育[M].王承绪,译.杭州:浙江教育出版社,2001:17,258,2,1.

[15][21](美)伯顿·克拉克.研究生教育的科学研究基础[M].王承绪,译.杭州:浙江教育出版社,2001:288,前言·5.

[16]李强总理出席记者会并回答中外记者提问[EB/OL].\.http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/2023/2023_zt02/yw/202303/t20230314_1050808.html.

[17][20]教育部.2022年教育统计数据·各级各类学历教育学生情况[EB/OL].\.http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2022/quanguo/202401/t20240110_1099539.html.

[18]文部科学省.「諸外国の教育統計」令和6(2024)年版·高等教育在学者の人口千人当たり人数·大学院·アメリカ[EB/OL].\.https://www.mext.go.jp/content/20240604-mxt_chousa01-000036207_34.

[19]教育部.1997年教育统计数据·普通高等学校本专科学生数[EB/OL].\.http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/moe_569/moe_577/201002/t20100226_3067.html.

[22]文部科学省.「諸外国の教育統計」令和6(2024)年版·学部学生に対する大学院学生の比率[EB/OL].\.https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/syogaikoku/1415074_00022.htm;教育部.2022年教育统计数据·各级各类学历教育学生情况[EB/OL].\.http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2022/quanguo/202401/t20240110_1099539.html.

[23]文部科学省.「諸外国の教育統計」令和6(2024)年版·高等教育在学者の人口千人当たり人数·大学院[EB/OL].\.https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/syogaikoku/1415074_00022.htm.

[24]教育部.2022年教育统计数据·高等教育分学科门类研究生数(总计)[EB/OL].\.http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2022/quanguo/202401/t20240110_1099524.html.

[25][26]阿曾沼明裕.アメリカ研究大学の大学院[M].名古屋:名古屋大学出版会,2014:18,97.

[30]文部科学省科学技术·学术政策研究所.科学技術指標2023:【図表4-1-6】国·地域別論文数、Top10%補正論文数、Top1%補正論文数:上位25か国·地域(134页)[EB/OL].\.https://nistep.repo.nii.ac.jp/records/2000006.

[31]文部科学省科学技术·学术政策研究所.科学技術指標2023統計集:表4-2-5 国·地域別パテントファミリー+単国出願数、パテントファミリー数:上位25 か国·地域(212页)[EB/OL].\.https://nistep.repo.nii.ac.jp/records/2000006.

[32]国家统计局.中国统计年鉴2023·高等学校科技活动情况[EB/OL].\.https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2023/indexch.htm.

[33][34]文部科学省、日本学术振兴会.卓越大学院プログラム[EB/OL].\.https://www.jsps.go.jp/file/storage/j-takuetsu-pro_2/brochure2024-JP_web.pdf.

[35]文部科学省科学技术·学术政策研究所.科学技術指標2023統計集:表4-1-2 全世界の論文共著形態の推移(178页)[EB/OL].\.https://nistep.repo.nii.ac.jp/records/2000006.

[36]文部科学省科学技术·学术政策研究所.科学技術指標2023統計集:表2-1-6 主要国における研究者数の部門別内訳(85页)[EB/OL].\.https://nistep.repo.nii.ac.jp/records/2000006.

[37]文部科学省科学技术·学术政策研究所.科学技術指標2023統計集:表1-1-6 主要国における部門別の研究開発費の使用額と割合(9-15页)[EB/OL].\.https://nistep.repo.nii.ac.jp/records/2000006.

基金项目:国家社会科学基金教育学2021年度一般课题“大学治理能力现代化中的学生参与问题研究”(BIA210161)。

A Brief Discussion on Graduate Education in the Integrated Development

of Education, Technology, and Talent

Hu Jianhua

Abstract: In the relationship between education, technology, and talent, education holds a fundamental position and role. Graduate education, which is at the highest stage of the modern education system, plays a crucial role in the integrated development of education, technology, and talent. Its criticality and importance mainly lie in its educational, research, and talent functions. After years of development, the quantity and scale of graduate education in China have surpassed that of many developed countries in higher education, and diversification of types has been an important feature of development in recent years. The rapid development of graduate education has brought about some problems such as the "graduate education tends towards undergraduate education". Faced with the integration of education, technology, and talent, graduate education should highlight its research-oriented nature and focus on improving the research level of advisor team and the quality of training different types of graduate students.

Key words: integration of education, technology, and talent; graduate education; research-oriented

(责任编辑 沈广斌)