新时代高校劳动教育与职业生涯教育的同构共生研究

【摘 要】 新时代对大学生的素质和能力提出了更高要求,也赋予了高校劳动教育新的历史使命。基于社会认知职业理论,通过调研高校劳动教育与职业生涯教育的融合现状,进一步厘清劳动教育与职业生涯教育同构共生的内在逻辑,探索构建目标、课程、实践、师资、创新等培养体系,发挥自我成长效能,促进人才培养高质量发展。文章基于社会认知职业理论多维度分析,探讨高校劳动教育与职业生涯教育融合培养人才的途径与方法。

【关键词】 新时代;高校;劳动教育;职业生涯教育

【中图分类号】 G647 【文章编号】 1003-8418(2024)10-0107-06

【文献标识码】 A 【DOI】 10.13236/j.cnki.jshe.2024.10.015

【作者简介】 徐新华(1970—),女,江苏建湖人,盐城工学院学生处处长、副教授。

大学生职业生涯教育旨在引导大学生树立正确的职业观和就业观,帮助他们进行自我评估并了解就业的环境,从而科学地进行职业生涯规划实现其成长发展。劳动过程就是积累职业经验的过程,劳动教育也是职业启蒙教育,对学生探索自我认知和未来职业的发展有着重要的意义。基于此,研究高校大学生劳动教育与职业生涯教育双融合,有利于提高学校人才培养质量和综合办学水平,有利于学生树立正向的就业创业观,培养道德和技能职业素质,提高就业质量和创业成功率,更好实现人生价值。

一、研究设计与实施

1.理论基础

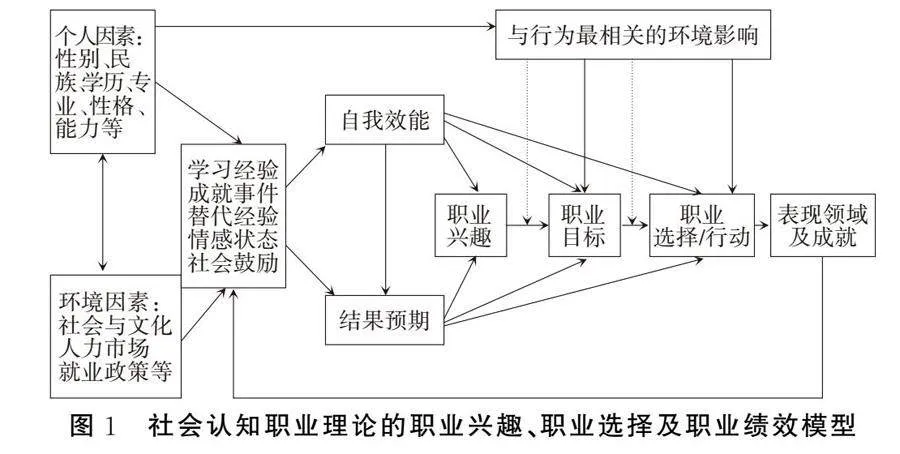

社会认知职业理论(Social Cognitive Career Theory,SCCT),由美国心理学家罗伯特·兰特、盖尔·哈克特以及史蒂文·布朗等学者在1994年提出。社会认知职业理论来源于社会认知理论,可以把社会认知职业理论看作社会认知理论在职业领域的拓展。社会认知职业理论从社会认知理论中借鉴并形成了个体职业发展中的自我认知、行为与环境的三元交互模型,继承了自我效能预期、结果预期与职业目标这三个核心概念,还融入了职业兴趣、职业选择、职业绩效等职业领域概念,构建了职业兴趣模型、职业选择模型和职业绩效模型三个环环相扣的理论模块(见图1)[1]。

图1 社会认知职业理论的职业兴趣、职业选择及职业绩效模型

(1)职业兴趣模型:基本假设是个体背景因素和环境因素形成了个体的学习经验,个体的学习经验又影响自我效能预期和结果预期,从而对其职业兴趣产生作用,职业兴趣又与职业目标相互联系。(2)职业选择模型:职业兴趣影响职业目标的设定,进而产生职业选择行为。自我效能预期和结果预期交互作用影响个体职业相关的兴趣,职业兴趣又推动了相应的职业选择目标,职业选择目标接着为实现目标而设计行动,其后是模型中的职业绩效与成就。(3)职业绩效模型:个人的自我效能、结果预期以及目标行为之间的交互作用共同决定工作绩效,工作绩效也会提供一个反馈环路,反作用于自我效能和结果预期。借助三个子模型,社会认知职业理论将个人职业心理特点、社会背景和学习经验联结起来,共同阐述职业选择、适应和发展过程[2]。

鉴于学生个人背景因素是既定的,我们难以做出干预,所以主要围绕结果预期、自我效能和社会支持系统几个要素进行探讨,激发兴趣与动力,促进有效的生涯选择。本文聚焦于大学生个体层面,了解通过参与劳动教育,大学生职业生涯规划结果预期、自我效能、行为投入及职业生涯表现成就等方面情况,为提高劳动教育与职业生涯教育融合的实效性提供参考。

2.研究方法

本研究采用问卷调查和网络访谈,就苏北某高校劳动教育与职业生涯教育融合情况进行数据收集和整理。调查问卷内容主要包括学生个人背景信息、劳动教育与职业生涯教育融合现状、大学生对职业生涯的感知情况(结果预期、自我效能、行动投入、表现成就)等方面。

3.研究对象

本研究选取苏北某高校2019级学生作为调研对象,共发放3000份调查问卷,剔除160份无效问卷,样本回收有效率达94.67%。样本的描述性统计分析结果如表1。为保证问卷内容的真实性,采用匿名方式填写问卷。

4.研究实施

运用SPSS26.0软件对样本数据进行信度和效度检验。量表克隆巴赫α值为0.940,表示问卷信度良好(数值在0.6~0.7为可以接受,超过0.7表示信度良好)。问卷KMO值为0.934>0.7,Bartlett球形检验的近似卡方值为32548.597,显著水平p=0.000<0.01,达到非常显著水平。问卷数据具有良好的信度和效度。

二、研究发现与讨论

1.通过参与劳动教育,大学生对职业生涯的结果期待

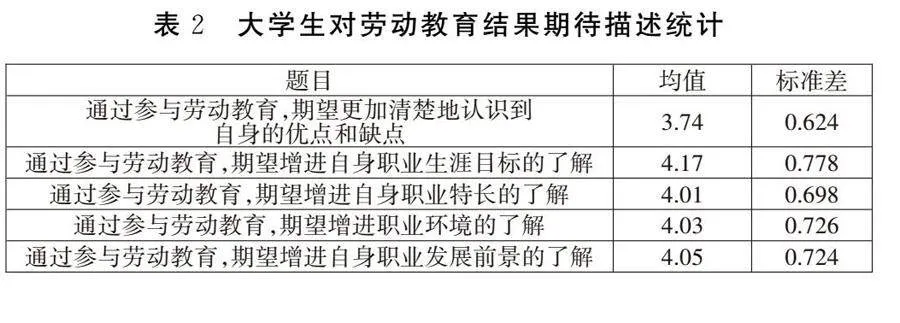

结果期待题项采用李克特五级量表,从1到5分别表示非常不同意、不同意、一般、同意、非常同意。数据显示,通过参与劳动教育,大学生对职业生涯结果期待平均得分在3.7分以上,其中“通过参与劳动教育,期望增进自身职业生涯目标的了解”得分最高。通过访谈,学生表示劳动教育可以让自己更加清楚地思考将来“想做什么”“能做什么”,将个人发展和社会需要紧密结合在一起。问卷调查和网络访谈表明,学生通过劳动教育,对职业生涯结果期待较高,普遍认可劳动教育的意义和价值,具体如表2所示。

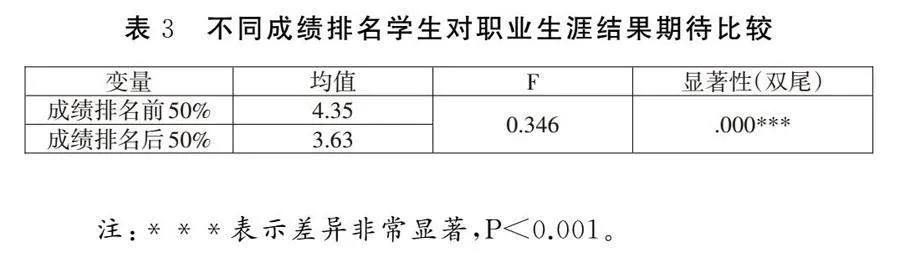

通过独立样本t检验和单因素方差分析,探讨不同背景信息(性别、专业、生源地等)学生对职业生涯结果期待是否存在差异。如表3所示,数据分析发现,不同成绩排名的学生对职业生涯结果期待存在显著差异,成绩排名前50%的学生结果期待普遍高于成绩排名后50%的学生。通过进一步访谈得出,成绩排名前50%的学生,对自我要求较高,在日常生活和学习中力争上游,勤于劳动,从而对将来的职业规划有着较高的期待。

2.通过参与劳动教育,大学生职业生涯的自我效能

职业生涯自我效能是指个体对自己能否在一定水平上完成某一活动所具有的能力判断、信念或主体的自我把握和感受[3]。大学生职业生涯自我效能包含3个题项,数据显示,大学生职业生涯自我效能处于中等偏上水平。其中处于前列的是“在参与劳动,探索职业生涯过程中,我能够得到老师、父母等人的支持”。通过进一步访谈得知,经常参与校园志愿服务、社会公益活动等服务性劳动的学生自我效能感普遍偏高,个别同学受成长环境、经验技能、情绪状态等方面影响,在平时生活和学习当中缺乏自信心,从而造成自我效能低下。

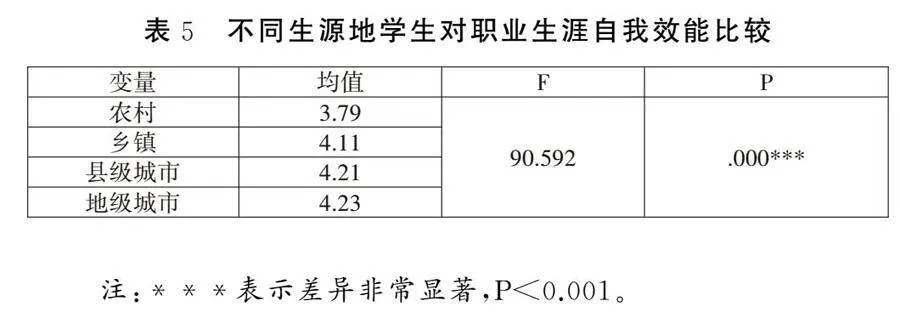

如表5所示,生源地为乡镇、县级城市、地级城市的学生对职业生涯的自我效能普遍高于农村地区学生。这说明农村地区学生受成长环境影响,获得外界环境支持较为匮乏,这就需要进一步强化劳动实践,让学生在奉献他人、服务社会的过程中,获得外界资源链接,从而不断提升自身综合素质,增强自信心,做好迎接未来职场的准备。

3.通过参与劳动教育,大学生职业生涯行为投入

由表6可知,大学生职业生涯行为投入平均得分均在3.6分以上,位居首位的是“通过参与劳动教育,我有意识培养自身职业生涯所需要的各种技能”,这说明大学生通过参加劳动教育,在一定程度上促进了职业生涯从理论到实践的转化,这对于职业生涯落细落实具有十分重要的促进意义。

如表7所示,女生对职业生涯的行为投入显著高于男生。一方面说明女生在职业生涯规划探索和实践方面较为努力,另一方面通过访谈发现,女生在求职择业上面临用人单位性别歧视、就业岗位偏少等现实困境,女生不得不付出比男生的更多努力。

4.通过参与劳动教育,大学生职业生涯的表现成就

由表8可知,大学生职业生涯表现成就的平均得分均在4.0分以上,位居首位的是“毕业季我能够积极参加各种求职应聘活动”,这说明大学生职业生涯收获普遍较大,通过劳动教育,对个人生涯目标定位、求职应聘表现等都有较大促进作用。

5.大学生对职业生涯结果预期、自我效能、行为投入与职业生涯表现成就之间的关系

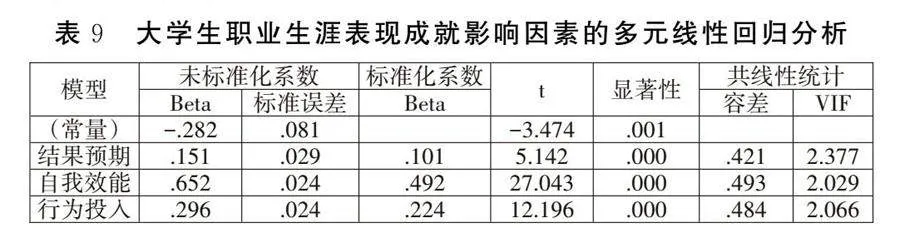

为进一步探索大学生职业生涯表现成就影响因素,以职业生涯表现成就为因变量,以结果预期、自我效能、行为投入为自变量,进行多元线性回归分析。结果显示,样本决定系数R2为0.538(0.5以上为良好),德宾-沃森(Durbin-Watson)值为1.694,VIF值均小于5,模型的P值为0.000,说明回归模型拟合度较好。根据下表显示,所有自变量的P值均小于0.05,呈现出显著性,且回归系数为正,说明结果预期、自我效能、行为投入对职业生涯表现成就具有正向预测作用,回归模型为:Y=0.151X1+0.652X2+0.296X3-0.282(X1表示结果预期,X2表示自我效能,X3表示行为投入)。

三、高校劳动教育与职业生涯教育

同构共生的内在逻辑

1.教育目标上的契合性

在教育目标上,劳动教育和职业生涯教育都基于学生多元成才目标。劳动教育旨在全面提高学生劳动素养,使学生树立正确的劳动观念,具有必备的劳动能力,培育积极的劳动精神,养成良好的劳动习惯和品质[4]。大学生职业生涯教育旨在帮助大学生涵养职业道德、明晰职业理想、养成职业行为习惯,最终内化为自身职业观、就业观和价值观。大学生在学习锻炼的基础上形成工作所必须具备的爱岗敬业精神、团队合作能力和人际交往能力等职业素养,为个人在就业岗位上最大程度地发挥价值奠定了坚实基础。对大学生开展劳动教育具有一定的激励和引导功能,将直接影响大学生就业后所展现出来的价值取向、就业方向和承担社会责任情况,推动大学生以更加积极向上的精神状态干事创业、服务社会、实现价值,做到从“实现就业”到“实现价值”的完美转变。

2.教育内容上的联结性

大学生劳动教育内容主要包括日常学习和生活劳动、生产劳动以及服务性劳动的知识、能力与价值观,可以概括为三个维度——劳动思想教育、劳动知识教育和劳动技能教育。职业生涯教育内容主要包括自我认知、职业认知、生涯规划策略教育。劳动教育的三个方面的主要内容与职业生涯规划教育有着密切的联系。一是在劳动思想教育方面,劳动教育致力于引导学生形成深刻的劳动价值、积极的劳动情感,对劳动者职业本身以及劳动者活动的全过程和劳动产生的成果表示尊重,这与职业生涯教育所提倡的“职业不分高低贵贱”的职业价值观不谋而合。二是在劳动知识方面,劳动教育不仅传授关于劳动的价值理念、方式方法等基础知识,而且把大学生职业生涯发展相关的知识作为重要的内容来讲授。三是在劳动技能教育方面,通过指导学生养成做好现实劳动所必需的技能,引导学生做好职业准备,以扎实的专业基础、就业能力和职业素养,积极应对职业生涯的各种不确定因素和偶然性事件。

3.教育方法上的共通性

劳动教育和职业生涯教育最终检验都要回归实践,两者都强调“学中做”和“做中学”,实践性体现在劳动教育和职业生涯教育的全过程。高校劳动教育在组织形式上注重实践导向的学习,强调让学生结合生产生活实践进行锻炼,在实践锻炼中明晰“做什么”“如何做”,从而将理论学习与未来工作实践相统一,在生活本身和社会现实中更清楚地思考自身职业生涯路径。职业生涯教育重在启发学生的生涯规划意识、培养生涯规划能力,高校通过组织学生参观、体验、实习,开展职业胜任力训练等,让学生从学校迈向社会。学生参与这些情境化、探索性的生涯活动来认识周围的事物,确立生涯发展方向,提升生涯规划能力,为自己的生涯发展做好准备。基于此,劳动教育和职业生涯规划教育可以搭建共通的实践教育平台,使大学生在劳动实践和职业实践中经受锻炼、增长才干。

4.评价体系上的互补性

职业生涯发展质量是评价劳动教育成效的现实指标。高质量就业是检验大学生职业生涯教育最直接、最贴切的评价指标和衡量标准。大学生到基层就业,到祖国需要的重点地区和领域建功立业、实现价值,体现了正确的劳动观念和劳动奉献精神。在工作岗位上吃苦耐劳、诚实守信反映了学生的劳动习惯和品质。职业生涯发展质量指标更侧重于结果性评价和综合性评价,与劳动教育评价指标有异曲同工之妙。

四、新时代高校劳动教育与职业生涯教育

同构共生的实施路径

1.目标:突出价值引领,及时调整职业预期

新时代,高校在推动劳动教育与职业生涯教育同构共生的过程中,应当充分关注二者的紧密联系。比如,教学目标上,要立足教育新形势,从当前社会发展大背景、教育教学新手段出发,聚焦二者间的契合程度,规避传统认知,开展大学生劳动价值观、职业观等的塑造,实施“有序递进”策略,从而更好地设计教育目标。一方面,高校要明确职业生涯教育的基础目标,即塑造青年大学生的劳动价值观,运用马克思主义劳动观培根铸魂,充分培育当代青年学生的敬业精神、奉献意识和协作能力,引导大学生进行客观的自我认知,厘清个人价值观与职业价值观的关系,理解个人选择与为实现民族复兴、为祖国建功立业之间存在的能动促进作用,明晰美好生活是奋斗出来的,持续提升大学生的社会责任感和历史使命感,以此教育一个学生、带动一个家庭、辐射全社会。另一方面,高校要坚持以塑造青年学生劳动价值观为基础,通过加强知识学习、注重能力培养、强化情感体验等三个层面,引导大学生有意识、有针对性地开展自主学习和专题训练,以此夯实劳动理论知识根基和劳动实践技能,切实提高大学生从业素质能力。

2.课程:重构育人体系,推动知识运用

开展劳动教育和职业生涯教育,要注重发挥课堂育人的主渠道功能,开设与劳动教育和职业生涯教育相关的课程群[5],构建学校、家庭、社会等多元立体化劳动教育结构[6],切实守好协同联动的育人主阵地。依托第一课堂,通过重新构建劳动教育与职业生涯教育协同推进的课程育人体系,不断促进大学生在知识层面的获得。一是根据课程开设的实际情况,重新梳理本课程的知识结构和知识体系,发挥“课程思政”的育人功能,探索劳动教育、职业生涯教育与专业课程教育之间关联,突出大学生素质教育与能力培养两个维度,科学构建课程体系;二是紧盯学生需求,就大学生关心关注的有关事项例如试用期、“五险一金”、劳动合同等基本的劳动法律知识,入职后频频出现跳槽、转行等现象,进行有针对性的专题解答。运用“劳动经济学”相关知识,使大学生认识劳动过程中存在的劳动关系及其发展规律;运用“劳动保护学”相关知识,提高大学生作为劳动者维护生命权、身体权、健康权的意识;运用“劳动法学”相关知识,使大学生知法、懂法、学法,善用法律手段保护劳动者的合法权益;通过深入开展案例分析,进一步促使大学生明晰劳动者的权利、义务和法律保障,依法维权的方式和途径,切实提高大学生法治意识。

3.实践:搭建实践平台,深度促进行为投入

“具有显著实践性”是劳动教育的最大特征,因此,高校在进行职业生涯教育的过程中,强调实践的重要作用,强化学生学习过程中的实践体验,通过引导学生积极参加实践活动,探索塑造自身的能力,进而锁定生涯目标,提升职业能力。同样,劳动教育和职业生涯教育均强调“在学中做、在做中学”的实践性学习,需要注意的是,这种实践性是成体系、有贯通的,而非散点式的游击战,可以提升技能、获得知识。系统化的劳动实践锻炼能够培养出的劳动情感,使劳动体验具有持久性、可持续性,应当依据体验式学习的四阶段——具体体验、观察反思、概念的抽象化、主动检验,贯通性系统设计体验学习的每一个环节。通过拓展教育实践场地,创新劳动实践形式,让学生充分参与具体体验,进而让大学生能动客观地探求个人职业兴趣,瞄准职业定位,对标当前职业要求,观察自身存在的优势与劣势,及时纠偏、扬长补短,投身下一步实践体验以检验成果,进一步帮助学生强化问题意识,提升解决能力,最重要的是,有助于大学生养成良好的劳动习惯和劳动品质。

4.师资:拓展教育资源,增强育人实效

提升高校劳动教育与职业生涯教育的融合育人实效,要注重发挥第二课堂的育人功能,建立政府、学校、家庭、企业多元化治理平台[7],拓展教育资源,从而形成专兼职结合的师资,从实践育人层面,培养大学生的劳动价值观和职业道德素养。第一,加强榜样示范引领。开发社会育人资源,拓展协同育人渠道,有针对性地邀请劳动模范、行业骨干、优秀校友等模范人物进校园、开讲座,让学生近距离感受劳动精神,以劳模、大国工匠等一系列先进事迹深度诠释劳模精神的内涵,从身边人的经历中汲取正向能量,更容易让学生接受[8]。第二,发挥团队聚合效应。增强团队合作,调动责任班级辅导员、专业教师、导师等的育人力量,将劳动教育、职业生涯教育的内涵元素纳入思想引领、课程教学、学科竞赛、社会实践、日常生活中,坚持场景化思维,提升学生职业劳动的综合素质。第三,运用好网络平台,完善国际教育资源库,引进创新的教学理念,培养国际化视野,让学生能够接触到国际先进的行业技术和劳动教育方法。

5.创新:运用数字化赋能,促进高质量发展

新时代,高校劳动教育与职业生涯教育同构共生培养新型数字化人才,以顺应数字经济赋能中国式经济现代化发展。数字经济的快速发展带来人才需求的新变化,数字化人才是数字经济发展重要的基础,与此同时数字化人才的供给却极为缺乏,迫切需要高校培养数字化赋能的人才,促进数字产业化和产业数字化转型发展。基于社会经济高质量发展需求,学生需要转变思维,善于运用数字化新技术赋能个体的职业生涯发展,增强学科交叉融合的知识学习,提升解决实践问题的综合能力。在数字化人才培养方面要推进以下做法:一是培养学生的创新思维,运用在线智慧教育平台,创造性整合学习资源,形成职业生涯发展需求的知识结构;二是培养学生的国际化视野,高校要提供高质量的国际数字化教育资源,让学生接触到国际先进的数字化技术和学习方法,在行业产业链的劳动实践中积累经验锚定职业生涯方向,以适应未来数字化转型的高质量发展;三是培养学生立足行业发展的价值认同,加强职业道德教育,培养工匠精神,发挥优秀人才的自我效能,培养社会主义的建设者和接班人。

【参考文献】

[1]刘艳杰,姚莹颖.社会认知职业理论对职业发展课程的启示[J].高教发展与评估. 2015(01):91-102.

[2]周文霞,谢宝国.职业生涯研究与实践必备的41个理论[M].北京:北京大学出版社,2022:253,259.

[3](美)C.R.斯奈德,沙恩·洛佩斯.积极心理学[M].王彦,席居哲,王艳梅,译.北京:人民邮电出版社,2022:163.

[4]王焱,朱亮.社会认知职业理论对高校职业心理教育的启示[J].就业指导,2011(11):106-107.

[5]刘向兵,党印.高校劳动教育实施推进的多元与统一[J].中国高教研究,2022(05):54-59.

[6]李欢欢.高校劳动教育价值取向的百年嬗变:教育方针与政策的视角[J].江苏高教,2021(11):39-44.

[7]赵曙明,张紫滕.教育评价视角下的高校职业生涯教育变革[J].江苏高教,2023(08):44-51.

[8]董敬文.劳动教育融入大学生职业生涯规划的研究[J].就业与保障,2022(04):163-165.

基金项目:江苏省高等教育教改研究重中之重课题(2023JSJG026);江苏省高等教育教改研究课题(2023JSJG714)。

Research on the Isomorphic Symbiosis of Labor Education and Career

Education in the New-era Higher Education

Xu Xinhua

Abstract: The new era imposes higher requirements on the qualities and abilities of college students, giving higher education institutions a new historical mission in labor education. Based on the theory of social cognitive career, this study explores the integration status of labor education and career education in universities through investigation research, further elucidating the intrinsic correlation between labor education and career education, and investigates the construction of a training system encompassing objectives, curriculum, practical experience, faculty, innovation, etc. This aims to leverage the efficacy of self-growth and facilitate the high-quality development of talent cultivation. Through a multidimensional analysis rooted in the theory of social cognitive career, this paper delves into the pathways and methodologies for integrating labor education and career education in universities to foster talents.

Key words: new era; university; labor education; career education

(责任编辑 杨国兴)