现代公共文化服务体系建设对乡村振兴的影响研究

摘要:[目的/意义]现有研究多从经验角度论述现代公共文化服务体系建设对乡村社会的重大意义,却未有实证研究结论。本文拟通过准自然实验,评估现代公共文化服务体系建设对乡村振兴的影响效果,并厘清影响机制。[方法/过程]基于2010—2020年272个地级市的面板数据,采用双重差分模型评估现代公共文化服务体系建设对乡村振兴的影响效果,得到基准回归结果后依次进行平行趋势检验、PSM—DID检验和安慰剂检验。借用布迪厄文化资本理论,将我国乡村文化资本划分为村民教育、数字网络、基础设施3种类型,使用中介效应厘清影响机制。[结果/结论] 结果显示,现代公共文化服务体系建设对乡村振兴具有显著的正向作用,并通过3种类型乡村文化资本产生影响,其中村民教育影响作用最大,其次为基础设施,数字网络影响作用最小。

关键词:现代公共文化服务体系 乡村振兴 双重差分模型

分类号:G120

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2024.05.11

现代公共文化服务体系建设以公平性、均等性、公益性为重要特征,有利于促进中国特色社会主义文化繁荣发展,以文化为支点推动经济社会整体发展。2015年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》(以下简称《意见》),这是首份对现代公共文化服务体系提出总体要求的中央层面文件,是我国公共文化服务体系由初建阶段转向内涵提升阶段[1-2]的政策体现。其中,保障农村地区公共文化服务、缩小城乡公共文化发展差异是重点内容。《意见》明确提出,到2020年,基本建成覆盖城乡的现代公共文化服务体系。

现代公共文化服务体系建设对乡村社会意义重大。通过提高农村村民思想道德素质、弘扬中华优秀传统文化、丰富乡村文化生活,现代公共文化服务体系能助力培育文明乡风、良好家风和淳朴民风,以乡村文化推动乡村全面发展。2018年,《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》颁布(以下简称《规划》),提出要以乡村公共文化服务体系建设为载体,通过乡村文化振兴,助力乡村全面振兴。现代公共文化服务体系建设对乡村振兴的影响效果究竟如何,又是通过何种机制实现乡村振兴,是本文的研究起点。

1 文献综述

1.1 公共文化服务体系内涵研究

在现代公共文化服务体系建设提出以前,学界主要围绕“公共文化服务体系”这一概念进行研究,而现代公共文化服务体系是公共文化服务体系的转型升级,二者是一脉相承、共进共生的关系,因此,有关后者的研究也应纳入考察范围。

公共文化服务体系相关研究主要分为宏观建设类和微观个案类:前者将公共文化服务体系置于多主体建设框架中,提出公共文化服务体系的建设现状、问题及优化路径[3-5];后者则从具体案例中提炼出公共文化服务体系建设的经验与模式,总结出案例特色和普遍原则[6-8]。尽管有关研究体量庞大、成果丰硕,但学界在公共文化服务体系的基本问题——内涵研究上仍没有达成一致意见,而对内涵这一基OhUx6MZlNWaIqF6zWuV3NSLkeOwiLHGlj6ExBGHHDSM=础问题的探讨是本文选题的起源。部分学者对内涵持“效用论”观点,即从文化主体和文化权利视角出发,认为公共文化服务体系是由政府和市场共同构建的,以提高公众精神文化、保护优秀文化等为目的的公共文化实体与服务的总和[9-10],这是公共文化服务体系研究中最基本的内涵界定。但随着文化课题的政治意义逐渐得到党中央、国务院的重视[11],有关公共文化服务体系内涵的“治理论”也迅速成为主流,即从国家治理视角出发,认为公共文化服务体系建设是国家进行“软治理”的重要手段,是利用文化建设进行的社会共治活动[12-13]。现代公共文化服务体系建设就是公共文化服务体系在“治理论”内涵中的现代转型,是国家在文化治理体系和治理能力现代化的集中体现。学者就现代公共文化服务体系的治理优势进行了大量论述,普遍认同该体系理顺了国家和社会的治理诉求,更具备法制化、多元化、民主化等治理特征,有利于促进国家治理体系和治理能力现代化[14-16]。

1.2 乡村公共文化服务研究

乡村治理是国家治理的基石,在国家治理体系和治理能力现代化中占有重要位置。乡村公共文化服务(学界在对乡村文化进行研究时,通常将公共文化服务体系与现代公共文化服务体系相结合,合称为“乡村公共文化服务”,不对二者做单独区分)是国家对乡村进行“软治理”的主要手段,能调节乡村文化生态,塑造乡村整体秩序。因此,乡村公共文化服务研究也受到了学界的长期关注,主要围绕价值研究、供给研究和政策研究三方面,分别对乡村公共文化服务的重大意义、现状问题和政策发展进行研究。以上三方面均暗含了乡村公共文化服务对乡村治理的影响理论,为本文研究奠定了基础。

首先,在价值研究方面,曹海林等[17]将乡村公共文化服务视作政府部门向乡村社会嵌入的文化符码,认为它通过价值流向、情境共识、合作共治、行动规则对村民的价值观念、行动取向产生显著影响,因此,优化乡村公共文化服务可平衡乡村的文化生态秩序,进而推进乡村振兴和国家文化治理进程。许多学者也援引《规划》对乡村文化振兴的战略定位,阐述了乡村公共文化服务在乡村文化振兴中的重要作用[18-19]。其次,在供给研究方面,学者对乡村公共文化服务的成就和供给进行了系统阐述[20-22],探讨了供给问题的表现及原因[23-24],点明当前乡村公共文化服务无法充分助力乡村振兴。最后,在政策研究方面,学者通过梳理政策演进的时间线,思考乡村公共文化服务的发展进路,厘清乡村公共文化服务的政策执行重点与建设难题,认为公共文化服务政策愈发向乡村进行延伸,这已经成为公共文化服务高质量发展的重点[25],但政策执行效率还有待提升,乡村公共文化服务助力乡村振兴的能量还有待释放[26]。

1.3 研究缘起

综上所述,虽然学界在公共文化服务体系内涵的“效用论”和“治理论”上还有一定分歧,但当前“治理论”占据主流,学界常将公共文化服务体系置于国家治理的语境中进行研究,尤其是自现代公共文化服务体系建设和乡村振兴战略提出以来,现代公共文化服务体系嵌入乡村振兴的价值与意义、成效与不足、政策发展越来越受到学者关注。然而,现有文献以定性研究为主,或总体阐述现代公共文化服务体系建设对乡村振兴的重大功效,或对地区经验进行案例总结,鲜有文献采用定量方法说明二者的量级关系,特别是构造准自然实验方法精准探究二者的影响程度。基于以上思考,本文以272个地级市为样本,定量评估现代公共文化服务体系建设对乡村振兴的影响效果,并试图厘清影响机制,以期为公共文化服务研究与乡村振兴研究提供方法参考。

2 政策背景与研究假设

2.1 政策背景

中共十六届五中全会(2005年)提出了“逐步形成覆盖全社会的比较完备的公共文化服务体系”,公共文化服务体系这一概念由此产生。在此后近10年的建设历程中,我国公共文化服务体系建设成绩显著,公共文化建设资金投入逐步增多,覆盖城乡的公共文化服务设施网络基本建成。但依然存在诸如城乡与区域之间发展不均衡、文化服务保障力度较低、文化服务发展动力不足等问题,基本公共文化服务体系建设水平有待提高。为此,中共十八届三中全会(2013年)提出“构建现代公共文化服务体系”,这是国家层面要求公共文化服务体系从传统型向现代型、基本型向全面型转变的重要信号。2015年,《意见》颁布,这标志着现代公共文化服务体系建设被正式被纳入国家顶层设计,并以国家政策文件的形式确立下来。现代公共文化服务体系突破了此前公共文化服务体系留下的种种障碍,以“现代性”为核心打造更符合公众精神文化需求、更符合文化体制机制转型升级、更符合文化强国建设要求的高标准制度设计。具体表现如下。

第一,在公众精神文化需求满足方面,随着我国现代化进程逐步加快,文化受众衍生出了新的群体分类。现代公共文化服务体系突破此前对城镇低收入居民、农民工的关注,将文化受众扩大为老、小、弱、新生代农民工等群体,基本公共文化服务保障对象范围扩大,社会民生兜底作用不断增强。在全面建成社会主义现代化强国阶段,公众文化需求不仅呈现出群体差异,还呈现出时代差异,即从简单的看书、观影、收听电视广播、文体娱乐活动等基本文化需求转型为文物鉴赏、艺术博览等高级文化需求;而现代公共文化服务体系通过鼓励和支持社会力量参与公共文化建设,极大丰富了公共文化的提供内容和形式,使公众的现代文化需求得到最大满足。

第二,在文化体制机制转型升级方面,如上所述,公众文化需求不断发展演进,亟需公共文化服务体系进行相应调整。但文化事业内部条块分割、文化事业与产业脱离、文化建设与科技脱节等问题长期存在[2],这就倒逼着文化体制机制进行改革转型,以更好满足公众精神文化需求。现代公共文化服务体系以文化部门为主体,建立多部门协调管理机制,增强在规划编制、政策制定、标准界定等方面的衔接力度,这有利于激发文化事业单位活力和创新力,促进公共文化服务建设向纵深化转型。特别地,现代公共文化服务体系首次提出引入竞争机制,鼓励和支持社会力量以政府购买、社会资本合作等方式参与公共文化建设,这既是提高公共文化产品和服务质量的有力举措,也是创新公共文化运营模式的现实导向。

第三,文化强国建设要求方面,现代公共文化服务体系作为公共文化治理的符号系统,能通过文化空间治理、文化对象情感连接的途径,构建文明社会秩序,塑造中国特色社会主义共同体,从而达成“善治”。现代公共文化服务体系对公众文化生活进行了全方位打造,不仅培育了积极向上、形式多样的社会文化形态,而且借助广泛的群众文化生活将以上文化形态打造成文化空间。在这样的空间环境塑造下,具备社会主义性质的先进文化得以生产、传播,公众的公共道德素养在无形中得到提升,进而提高其参与国家治理的意识和能力[27]。同时,文化的情感特性将公共文化服务建设与社会秩序建构连接在一起,在发展繁荣文化资源的同时,由内维护国家治理稳定。例如,现代公共文化服务体系中倡导对老少边穷地区的特色文化资源进行挖掘和开发,意在利用本土、治理本土,保护和沉淀了当地厚重的文化历史,其中所倡导的勤劳朴实、团结互助、热情善良等价值观念也有利于维护当地社会安定。

2.2 研究假设

党中央、国务院对乡村振兴进行战略部署,将公共文化作为乡村文化振兴的重要基石,致力于促进乡村社会内生发展。现代公共文化服务体系在此前的建设基础上不断巩固创新,推动着乡村各项事业进一步壮大。一方面,现代公共文化服务体系推动了乡村文化的高质量发展。乡村公共文化服务网络进一步完善,各级政府不断增加对乡村公共文化服务的财政投入,构建资源互融互通的公共文化服务网络。乡村公共文化服务活动进一步丰富,举办文艺演出、文化展览、非遗巡演、电影汇映等形式多样、内容丰富的文化惠民工程,培养了村民健康向上的精神面貌,润物细无声地改变村民的生活方式,无形之中也维护了乡村社会的安宁和谐。另一方面,乡村文化高质量发展又带动了乡村各项事业繁荣发展。在产业方面,乡村文化凭借自身地域优势,不断挖掘特色文化资源,推动文旅深度融合,增强农产品的文化附加值,实现了乡村文化资源的转化利用。在人才培养方面,现代公共文化服务体系建设为农业生产经营人才、农村二三产业发展人才、乡村公共服务人才、乡村治理人才、农业农村科技人才等乡村人才提供了丰富宝贵的文化资源,发挥着文化育人的重要功能。除此以外,文化的教化功能也有利于发挥基层党组织的战斗堡垒作用,提高党员先进性和村民治理意识,推进乡村社会治理。

由此,本文提出研究假设H1:现代公共文化服务体系建设有利于推进乡村振兴。

根据布迪厄的文化资本理论,现代社会资本由经济资本、文化资本和社会资本三大方面共同构成,它决定了个体在社会空间中的地位。其中,文化资本作为经济资本的转化基础,通过影响个体的受教育程度,进而对社会结构产生形塑作用。进一步地,布迪厄将文化资本划分为三种形式[28]:制度文化资本,指能够将个体受教育程度予以制度化和符号化确立的文化资本形式,如学位证书、技能证书等,反映了个体文化权利;具体文化资本,指受文化实践影响的个人价值观、文化偏好和文化行为等文化资本形式,反映了个体文化能力;客观文化资本,指能够通过继承、交易、传递等方式获得的物化性文化产品,也包括相关服务设施。以上三种文化资本形式为本文的影响机制分析提供了研究路径。乡村公共文化服务本身具有典型的资本特征,能形塑乡村社会结构[29]。在现代公共文化服务体系建设背景下,乡村文化资本得到显著价值增值,使其与经济资本、社会资本一道,对乡村结构进行整体优化,推动乡村振兴。借鉴洪秋兰等[30]对文化资本具体内容的划分,本文将以村民教育、数字网络、基础设施代表乡村的制度文化资本、具体文化资本和客观文化资本,统称为乡村文化资本。在已有研究的基础上[31-32],本文结合数据可得性的客观现实,采用农村居民平均受教育程度、互联网宽带业务占比、乡村文化站数量来依次衡量村民教育、数字网络、基础设施发展情况。

由此,本文提出研究假设H2:现代公共文化服务体系建设通过乡村文化资本推进乡村振兴。

3 研究设计

本文采用双重差分模型(difference-in-difference,DID)评估现代公共文化服务体系建设对乡村振兴的影响效果。双重差分模型可有效避免实验样本的异质性问题和时间增量问题,且在不使用工具变量的情况下避免内生性问题,较为准确地评估出政策净效应[33],具备可操作性强、结果直观清晰等优势。双重差分模型于2015年开始得到国内学者的关注,2019年成为经管类研究使用最广泛的计量方法,在未来很长一段时间仍会是主流[34]。《意见》作为政策冲击点(shock),使现代公共文化服务体系建设这一外生事件具有准自然实验的特征:各地现代公共文化服务体系建设的水平具有官方衡量标准,可将其视作观察结果,设置出实验组与控制组,进而构造出公共文化服务领域的核心变量。另外,目前公共文化领域应用双重差分模型的研究较少,本文的研究既可丰富公共文化政策的现有成果,也是对双重差分模型适用领域的延伸和拓展。

3.1 模型构建

双重差分模型以政策是否对实验对象产生影响(Y),将实验样本分成实验组(treat)与控制组(control)。在政策冲击前,实验组与控制组的Y没有显著差异;在政策冲击后,实验组中Y的变化(D1)与控制组中Y的变化(D2)相差就为该项政策的冲击效果,即政策效果DD=D1–D2。控制组在政策冲击前后Y的变化也可视作实验组未受政策冲击的状况,即为反事实结果。双重差分经典模型如公式(1)所示。

Yit=α0+α1du+α2dt+α3 du ×dt +µi+γt+ԑit (1)

其中,Yit为被解释变量,du为个体虚拟变量,dt为时间虚拟变量,µi为城市固定效应,γt为时间固定效应,ԑit为控制变量,α为各项系数。

当du=0时,即为未受政策冲击的样本(控制组),Yit=α0+α2dt+µi+γt+ԑit。当dt=0时,即在政策冲击前,Yit=α0+µi+γt+ԑit,影响效果为α0。当dt=1时,即在政策冲击后,Yit=α0+α2+µi+γt+ԑit,影响效果为α0+α2。控制组的政策效果为α0+α2–α0=α2。

当du=1时,即为受到政策冲击的样本(实验组),Yit=α0+α1+α2dt+α3dt+µi+γt+ԑit。当dt=0时,即在政策冲击前,Yit=α0++α1+µi+γt+ԑit,影响效果为α0+α1。当dt=1时,即政策冲击后,Yit=α0+α1+α2+α3+µi+ γt+ԑit,影响效果为α0+α1+α2+α3。实验组的真实结果为α0+α1+α2+α3–(α0+α1)=α2+α3。

结合上述,政策净效应DD=α2+α3–α2=α3。

本文政策冲击点为《意见》的出台,Y为乡村振兴指数。本文以全国各地级市所管辖的县级图书馆在第6次评估定级中的结果为分割线设置du,按照帕累托原则进行计算,拥有60%及其以上一级公共图书馆的地级市数量占到总数量的20%。因此,一级公共图书馆占比在60%以上的地级市,记为du=1;一级公共图书馆占比在60%以下的地级市,记为du=0。以《意见》出台年份2015年为分割线设置dt;2015年之前dt=0;2015年及其之后dt=1。du和dt的交互项系数α3为本文核心系数,若α3>0,则表明现代公共文化服务体系显著影响乡村振兴。

3.2 数据与变量说明

3.2.1 数据说明 本文数据来自于《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国民政统计年鉴》(2011—2021年)和国家统计局、文化和旅游部官方网站,数据统计时间为2010—2020年。基于数据完整性和可获得性,对272个地级市进行数据收集,共获得数据2,992条。为消除数据量级的差异,本文对部分数据取对数处理。

3.2.2 变量说明

(1)被解释变量

本文的被解释变量为乡村振兴指数。目前,对于乡村振兴指数尚未有官方统计口径,但学界做出了诸多尝试,形成了丰富的乡村振兴评估指标和成果。其中,尤以徐雪等[31]的乡村振兴水平测度结果为典型代表。该测度结果克服了以往研究中对区域禀赋条件的忽视,对我国乡村振兴进行了空间差异分解和动态演进划分,使测算结果更为精确合理。因此,本文借鉴该套指标成果,获取2010—2020年间我国272个地级市的乡村振兴数据,并结合本文需要重新对指标权重进行了熵值法计算,得到适合本文的乡村振兴指数。

(2)解释变量

我国公共文化体系由政府文化行政部门、文化事业单位、非政府组织和企业4个方面组成。其中,文化事业单位是公共文化产品与服务的主要生产者,是公共文化服务的中坚力量。公共图书馆作为文化事业单位,因其兼具社会性与服务性、学术性与教育性的特点,成为公共文化服务体系的核心之一。以公共图书馆服务指标来衡量整体公共文化服务水平也常见于相关文献中[35-36],并且自1994年起,文化和旅游部每4年对各市、县(区)公共图书馆的服务效能、业务能力、保障条件等方面进行督查,由此划分各公共图书馆等级,为衡量各地公共文化服务水平提供了官方数据支撑。因此,本文以全国各地级市所管辖的县级图书馆在第6次评估定级中的结果作为依据,将一级公共图书馆拥有量占比超60%(含)的56个地级市设为实验组,其余216个地级市设为控制组。

(3)控制变量

借鉴李少惠等[35]、刘亚男等[37]的研究,选取其他可能影响乡村振兴的变量。以人均地区生产总值衡量地区经济水平;以一般预算支出占地区生产总值的比重计算政府干预水平,衡量政府规模;以普通本专科在校学生数占年末人口数的比重计算人力资本水平,衡量人口素质;以每平方千米行政区域土地面积上的年末人口数计算人口密集程度,衡量人口密度;以在岗职工平均工资衡量文化消费水平;以第三产业增加值占地区生产总值的比重计算产业结构,衡量服务业发展水平;以年末金融机构人民币存贷款总额占地区生产总值的比重计算金融支持力度,衡量金融发展水平;以当年实际利用外商直接投资额占地区生产总值的比重计算外商投资力度,衡量对外开放水平。

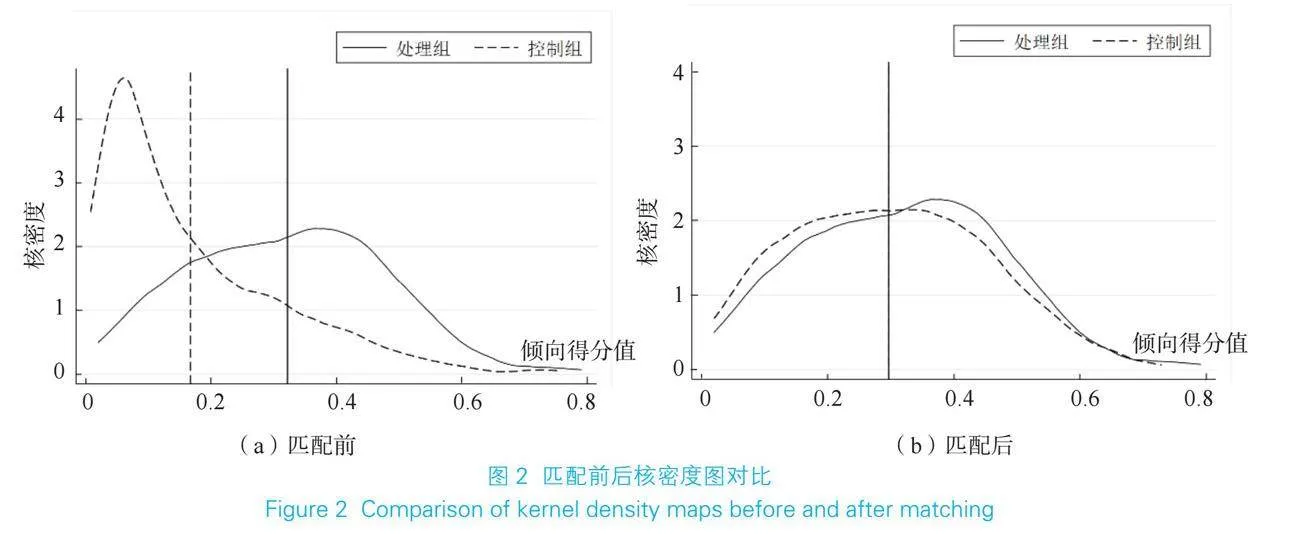

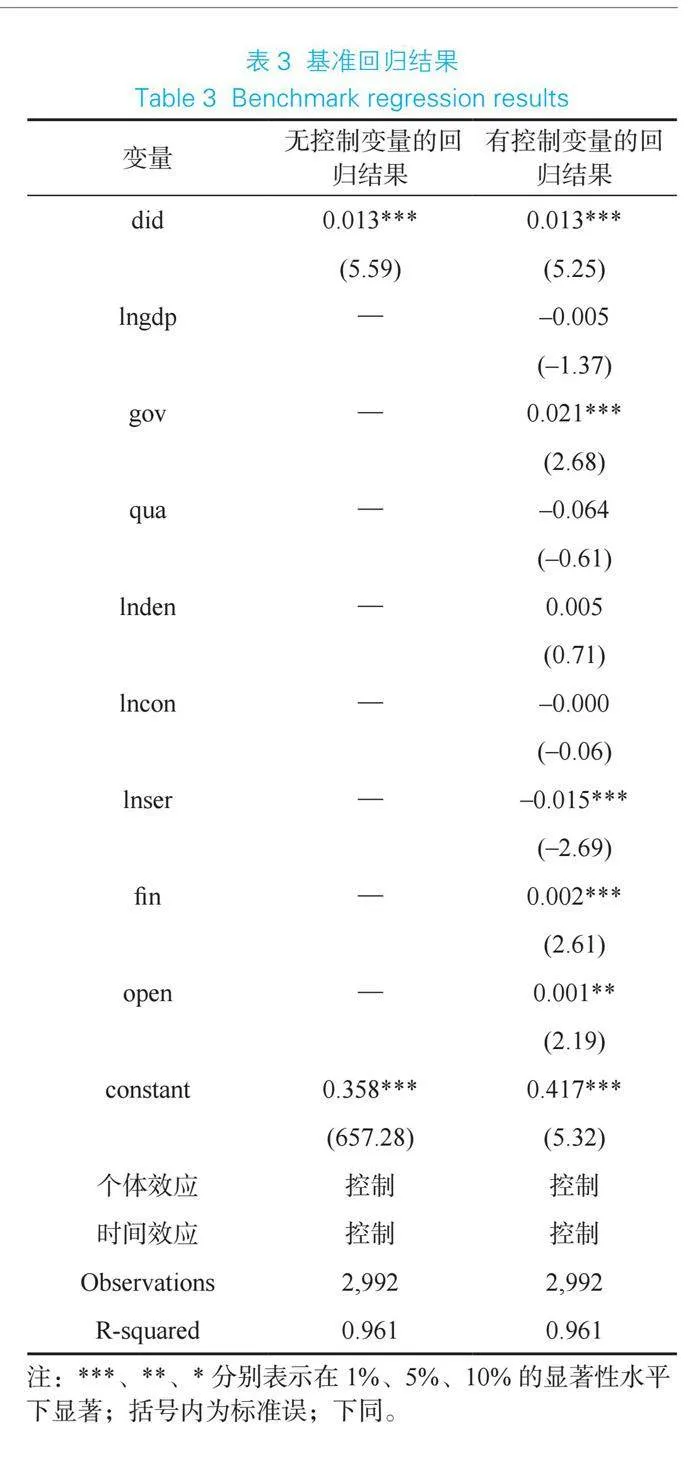

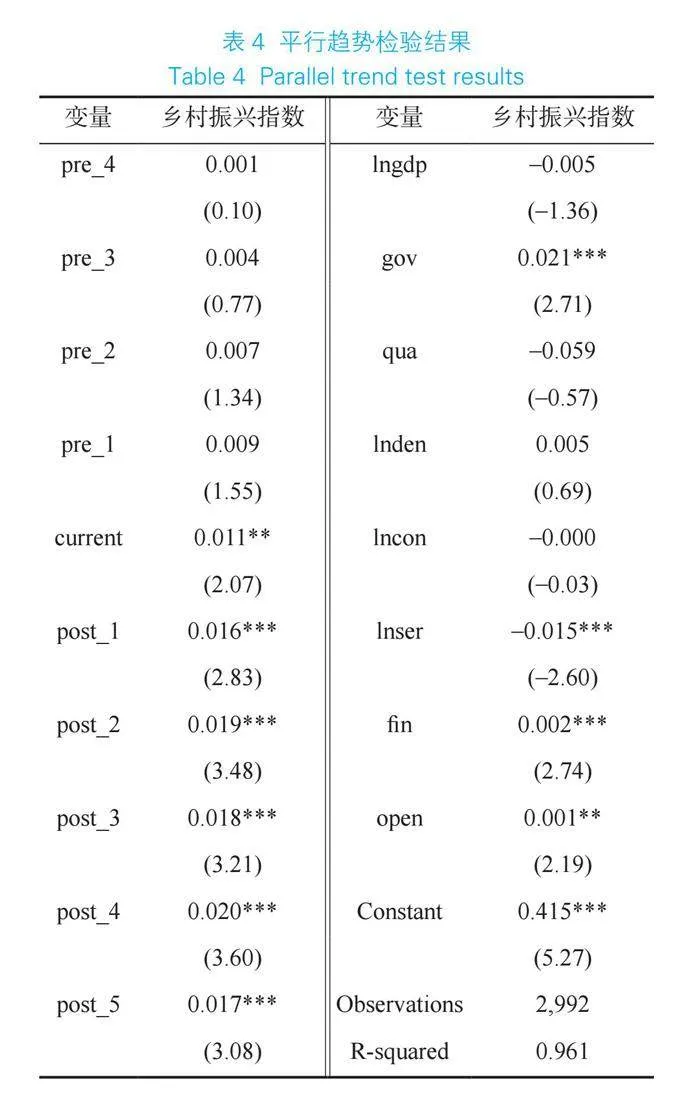

变量选取与说明和变量描述性统计分别如表1、表2所示。

4 实证分析

4.1 基准结果分析

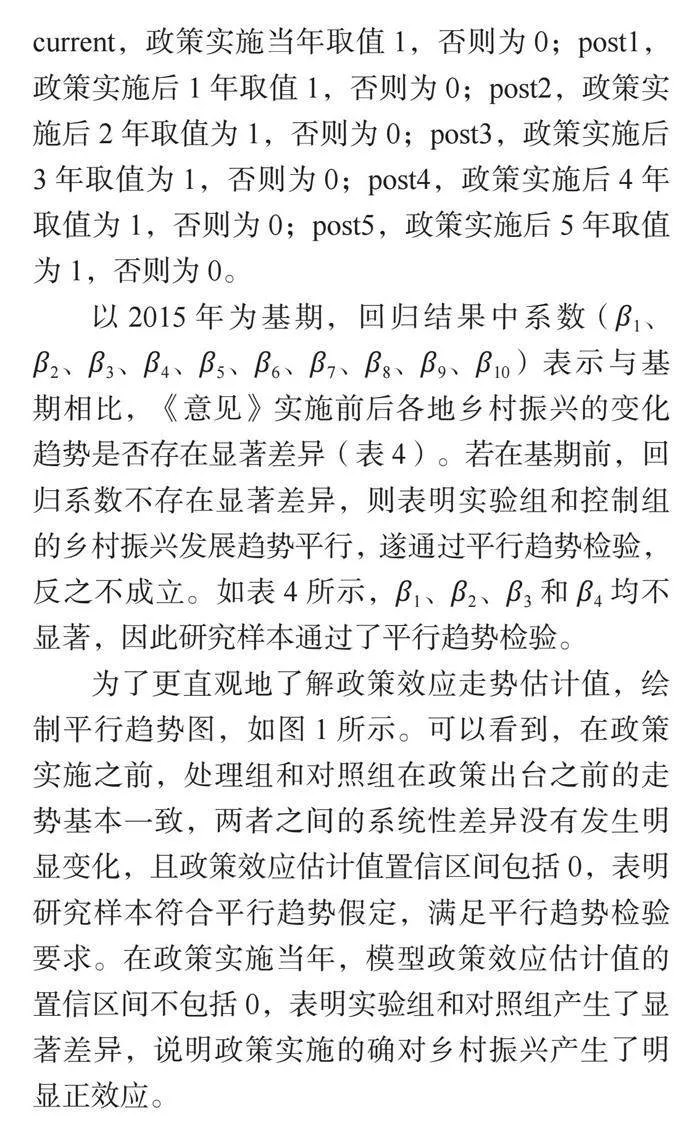

表3显示了模型基准回归结果,本文重点关注du与dt的交互项did。第1列是未加入控制变量的回归结果,第2列是加入控制变量的回归结果。结果显示,无论是否加入控制变量,以乡村振兴指数作为被解释变量时,did的系数均在1%的水平上显著为正,说明现代公共文化服务体系建设对乡村振兴具有显著的正向作用,帮助乡村振兴提高了1.3%的水平,假设H1成立。

4.2 平行趋势检验

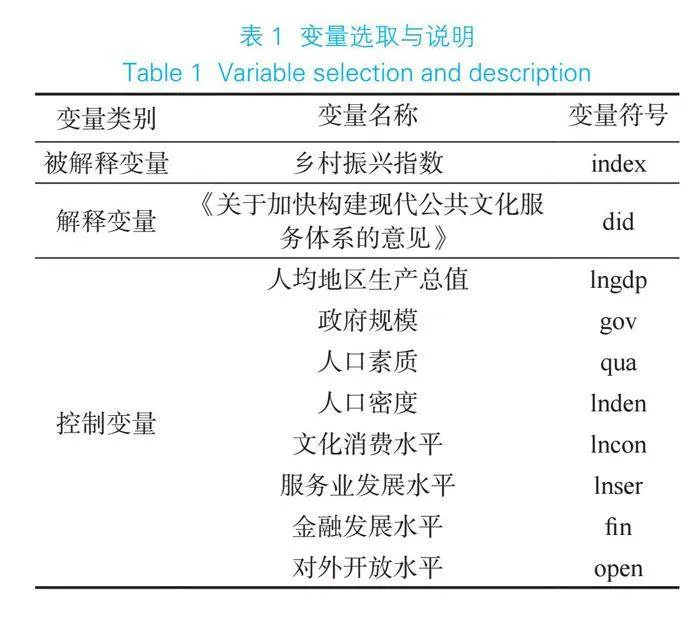

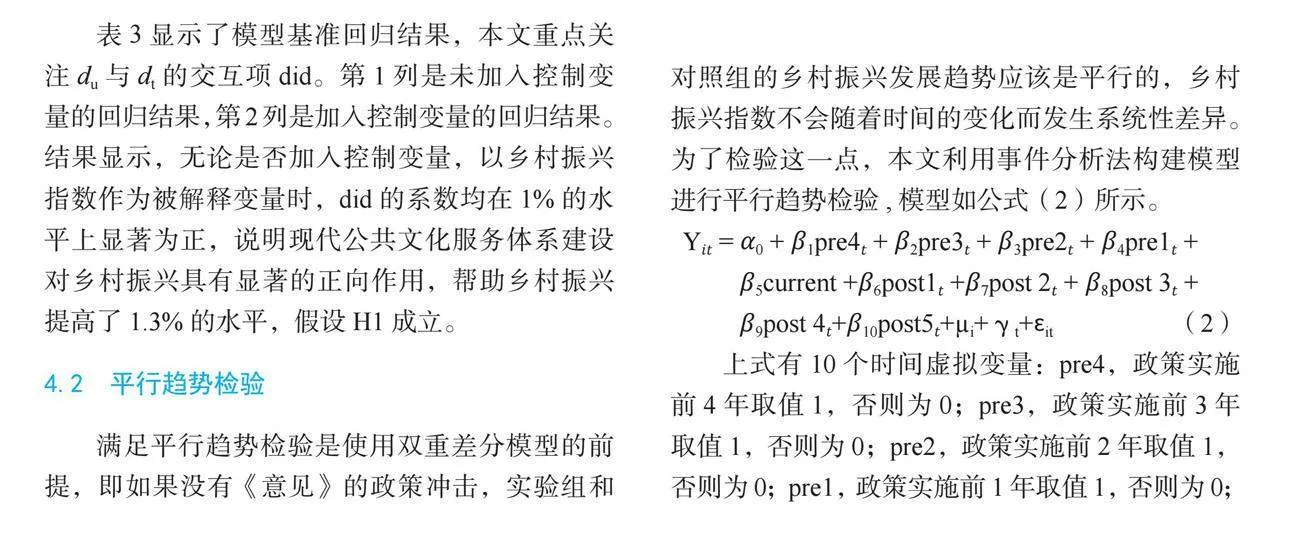

满足平行趋势检验是使用双重差分模型的前提,即如果没有《意见》的政策冲击,实验组和对照组的乡村振兴发展趋势应该是平行的,乡村振兴指数不会随着时间的变化而发生系统性差异。为了检验这一点,本文利用事件分析法构建模型进行平行趋势检验,模型如公式(2)所示。

Y = 0 + 1pre4 + 2pre3 + 3pre2 + 4pre1 +

5current +6post1 +7post 2 + 8post 3 +

9post 4+10post5+µi+γt+ԑit (2)

上式有10个时间虚拟变量:pre4,政策实施前4年取值1,否则为0;pre3,政策实施前3年取值1,否则为0;pre2,政策实施前2年取值1,否则为0;pre1,政策实施前1年取值1,否则为0;current,政策实施当年取值1,否则为0;post1,政策实施后1年取值1,否则为0;post2,政策实施后2年取值为1,否则为0;post3,政策实施后3年取值为1,否则为0;post4,政策实施后4年取值为1,否则为0;post5,政策实施后5年取值为1,否则为0。

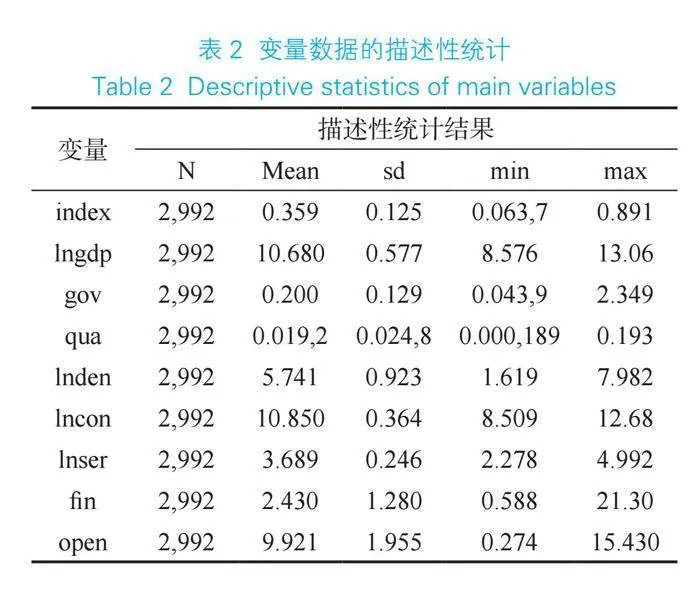

以2015年为基期,回归结果中系数(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10)表示与基期相比,《GKtD7jJxFNFZ3zopUrpDKQ==意见》实施前后各地乡村振兴的变化趋势是否存在显著差异(表4)。若在基期前,回归系数不存在显著差异,则表明实验组和控制组的乡村振兴发展趋势平行,遂通过平行趋势检验,反之不成立。如表4所示,1、2、3和4均不显著,因此研究样本通过了平行趋势检验。

为了更直观地了解政策效应走势估计值,绘制平行趋势图,如图1所示。可以看到,在政策实施之前,处理组和对照组在政策出台之前的走势基本一致,两者之间的系统性差异没有发生明显变化,且政策效应估计值置信区间包括0,表明研究样本符合平行趋势假定,满足平行趋势检验要求。在政策实施当年,模型政策效应估计值的置信区间不包括0,表明实验组和对照组产生了显著差异,说明政策实施的确对乡村振兴产生了明显正效应。

4.3 PSM-DID检验

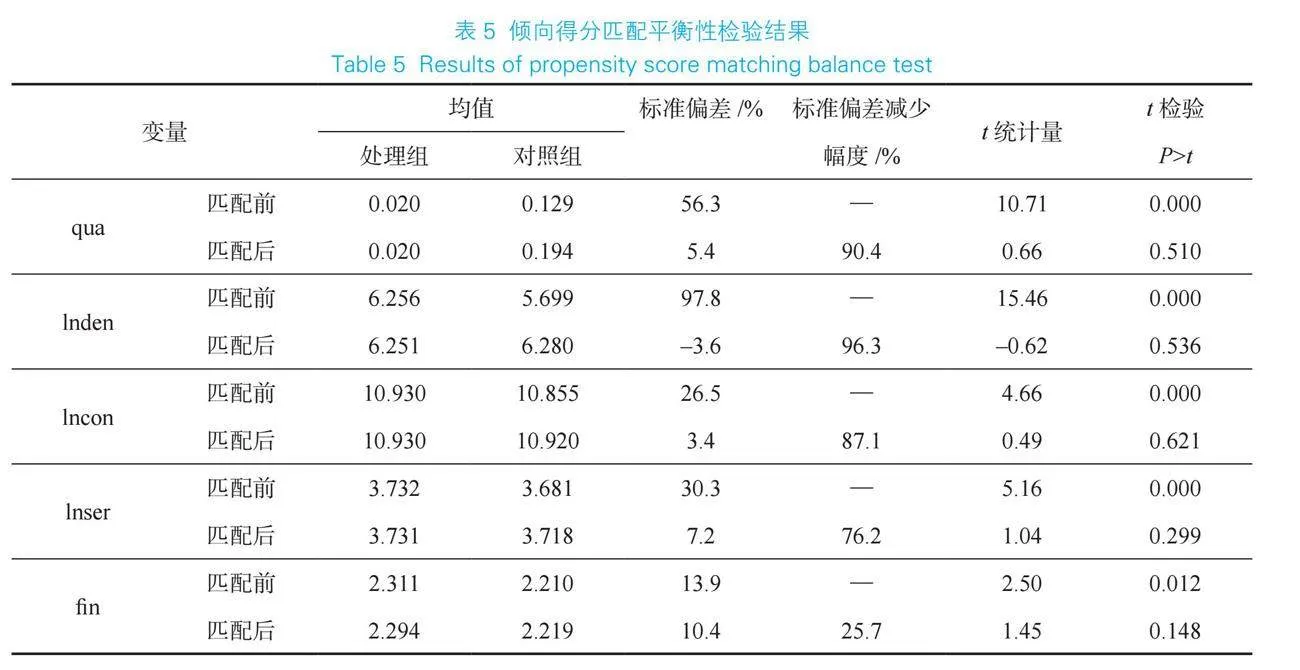

尽管双重差分模型可以很好地解决内生性问题,但不能保证样本为随机选择结果,样本自身特征与样本选择结果可能为双向因果关系。为解决这一难题,倾向得分匹配模型(propensity score matching,PSM)应运而生。PSM的基本思想是:通过消除控制变量的明显差异,构建理想的控制组,从而解决样本选择性偏差和双向因果问题。在查阅相关文献并筛选控制变量后,本文选择qua、lnden、lncon、lnser和fin作为协变量(能同时影响政策处理效应和处理变量的相关变量)进行倾向得分匹配,使实验组与匹配对象除了受到政策冲击这一变量外,无其他明显差异变量。具体而言,通过Logit模型来估计倾向得分,采用卡尺最近邻匹配对共同取值范围进行匹配,在控制组中找到与实验组具备相同特征的反事实对象。结果如表5所示,匹配后实验组和控制组的差异显著降低,各匹配变量的标准化偏差绝对值均小于11%,且匹配后平衡性检验P值均大于10%,原假设无法拒绝。如图2所示,匹配后实验组和控制组的核密度图基本重合。以上结果说明样本已达成匹配效果要求。

在PSM基础上对权重不为空的样本和满足共同支撑假设的样本分别进行回归,结果如表6所示,权重不为空样本的did回归系数为0.016,满足共同支撑假设样本的did回归系数为0.010,且二者均在1%的水平下显著,这说明在解决样本的自选择问题后,现代公共文化服务体系建设仍对乡村振兴有显著的正向影响,回归结果与前文的结论一致。因此,本文的回归结果和结论是稳健的。

4.4 安慰剂检验

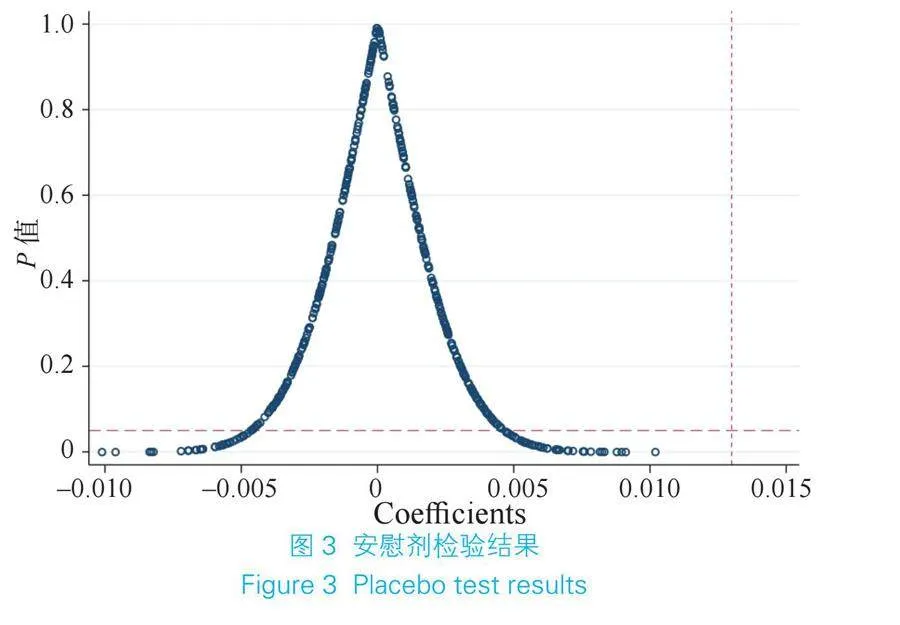

为避免基准回归结果受到不可观测的遗漏变量的影响,本文使用56个伪实验组替换真实实验组进行安慰剂检验(placebo test),得到伪政策效应估计值。将上述过程重复500次,得到500个伪政策效应估计值。该值若不显著,则能反向说明真实实验组中乡村振兴的发展成效是由现代公共文化服务体系建设得来,而不是由不可观测因素导致的,即结论稳健;反之,即结论不稳健。图3显示了伪政策效应估计值的核密度分布情况,X轴为500个系数估计值(coefficients),Y轴为P值,水平虚线为1%的显著水平,垂直虚线为真实实验组did的系数。可以看到,随机抽取样本进行的500次回归中,did的系数均远离基准回归结果中的0.013,分布在0附近;而且回归的P值大多大于0.05,表明大多数回归系数在5%的水平下不显著,表明安慰剂检验通过。

4.5 影响机制检验

尽管现代公共文化服务体系建设有利于推进乡村振兴已得出了可信结论,但其作用机制还有待进一步验证。本文采用Hayes编制的SPSS宏程序Process(module 4)进行中介效应分析。依据上文第2.2节所述,本文结合布迪厄文化资本理论[28]及洪秋兰等[30]的研究进行改进,将村民教育(edu)、数字网络(int)、基础设施(base)作为衡量我国乡村文化资本的重要指标,并基于已有研究基础[31-32]和数据可得性的客观现实,依次采用农村居民平均受教育程度、互联网宽带业务占比、乡村文化站数量进行衡量。在不改变控制变量的情况下,分析以上三者在现代公共文化服务体系建设与乡村振兴之间的中介效应。

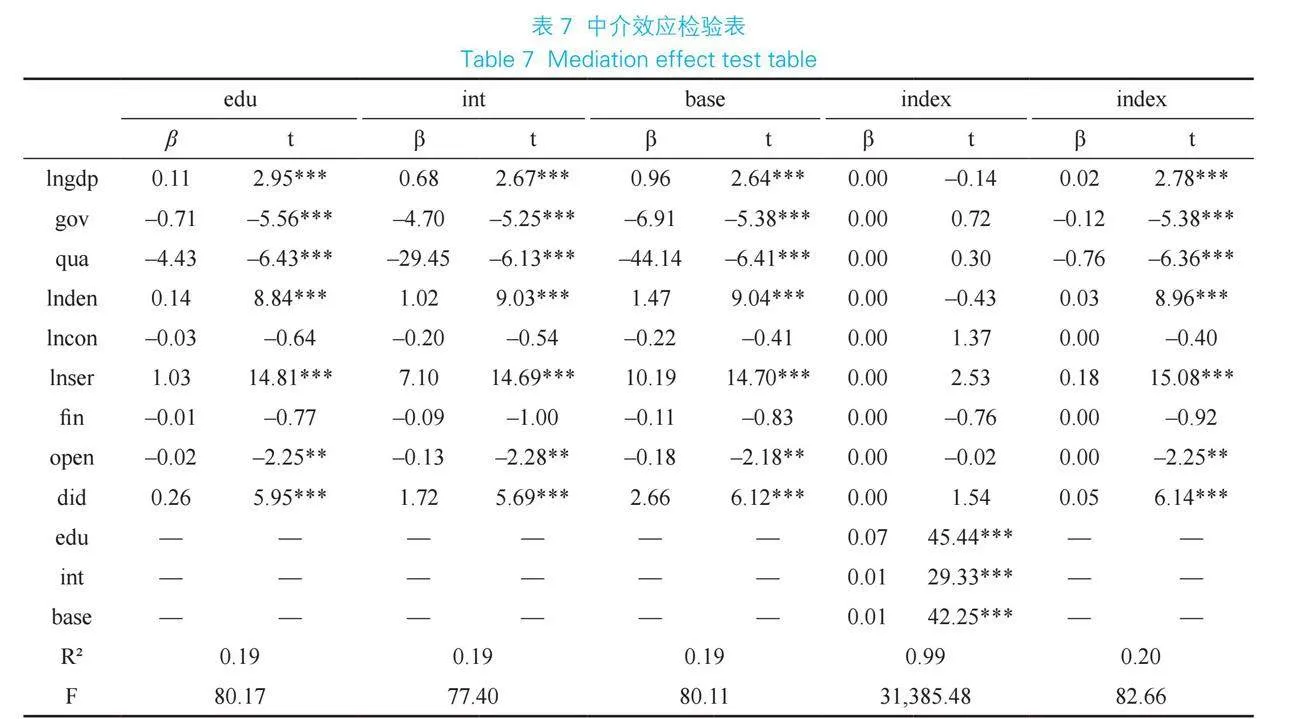

回归结果如表7所示,did对edu(β=0.2583,t=5.9536,p<0.001)、int(β=1.7198,t=5.6864,p<0.001)和base(β=2.6560,t=6.1240,p<0.001)的正向预测作用显著。当did、edu、int和base同时预测index时,did对index的正向预测作用不显著(β=0.0012,t=1.5435,p=0.1228),edu、int和base对index的正向预测作用显著(edu:β=0.0720,t=45.4425,p<0.001。int:β=0.0053,t=29.3289,p<0.001。base:β=0.0065,t=42.2503,p<0.001)。上述结果表明,村民教育、数字网络、基础设施在现代公共文化服务体系建设影响乡村振兴中起完全中介的作用,假设H2成立。

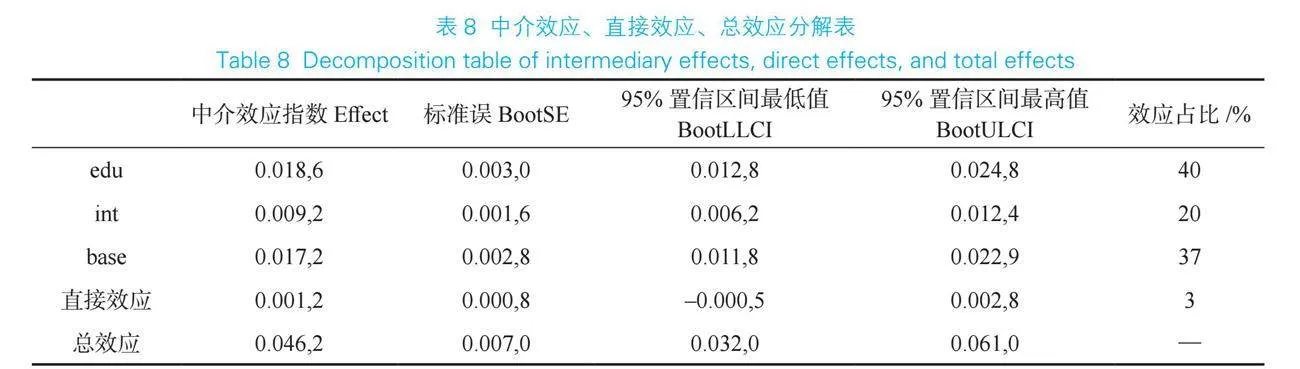

为进一步保证研究效度,本文采用偏差校对非参数百分位Bootstrap法对中介效应进行进一步检验,如表8所示。结果显示,edu、int和base的Bootstrap 95%置信区间均不包括0,表明三者的中介作用显著,中介效应值为0.045,占总效应值比重的97%(edu为0.0186,int为0.0092,base为0.0172,占比分别为40%、20%、37%);did的Bootstrap 95%置信区间包括0,表明直接效应不显著,直接效应值为0.012,占总效应值比重的3%。

5 结论与启示

本文以《意见》为载体,测算现代公共文化服务体系建设对乡村振兴的影响以及影响机制。总体得到两个可信结论。第一,采用准自然实验方法——双重差分模型,计算出《意见》出台对我国乡村振兴的影响。结果显示,在2010—2020年的时间区间内,《意见》的出台对全国272个地级市的乡村振兴产生了影响。现代公共文化服务体系建设效果提高1%,乡村振兴效果对应提高1.3%。第二,对布迪厄文化资本理论进行优化调整,用以分析现代公共文化服务体系建设对乡村振兴的影响机制。乡村振兴背景下,制度文化资本、具体文化资本和客观文化资本具体表现为村民教育、数字网络和基础设施,分别用农村居民平均受教育程度、互联网宽带业务占比、乡村文化站数量进行衡量。中介效应检验结果显示,村民教育、数字网络和基础设施在现代公共文化服务体系建设与乡村振兴的关系中起到完全中介的作用:村民教育影响作用最大,占比高达40%;其次为基础设施,占比为37%;最后为数字网络,占比为20%。

根据研究结论,现代公共文化服务体系建设对乡村振兴的作用有限,仅为1.3%,但该效果并非一成不变。由于文化影响及影响效应的释放具有长期性,而本文纳入研究的时间区间较短,无法预计现代公共文化服务体系建设的日后效果。相信随着现代公共文化服务体系建设日益完善,乡村振兴会得到更显著的助力效果。不可否认的是,在当前阶段,现代公共文化服务归根到底是由以文化行政主管部门为代表的政府部门提供,因此,要想在未来继续扩大影响效果,还需要政府部门继续强化自身主体作用,激活村民教育、数字网络、基础设施三大要素,提升村民文化素质与受教育意愿、确保村民充分享有公共文化数字资源、在基础设施中引入市场主体开展运营管理,总体提升乡村文化资本,扩大对乡村振兴的影响效果。

参考文献:

[1] 陈庚, 邱润森. 新时代完善现代公共文化服务体系建设的路径研究[J]. 江汉论坛, 2020(7): 137-144.

CHEN G, QIU R S.Path analysis on the construction of improving the modern system of public cultural service for a new era[J]. Jianghan Tribune, 2020(7): 137-144.

[2] 李曼音, 张磊. 现代公共文化服务体系有何时代特征[J]. 人民论坛, 2017(21): 140-141.

LI M Y, ZHANG L. What are the characteristics of times of a modern public cultural service system[J]. People’s Tribune, 2017(21): 140-141.

[3] 高丙中. 公共文化的概念及服务体系建设的双元主体问题[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2016, 38(6): 74-80.

GAO B Z. On problems of dual subjects concerning the concept and the service system construction of public culture[J]. Journal of Guangxi Minzu University(Philosophy and Social Science Edition), 2016, 38(6): 74-80.

[4] 满昌学. 地方高校参与公共文化服务体系建设探析[J]. 广西师范大学学报(哲学社会科学版), 2017, 53(4): 117-120.

MAN C X. An exploration into the construction of local universities in public cultural service system[J]. Journal of Guangxi Normal University(Philosophy and Social Sciences Edition), 2017, 53(4): 117-120.

[5] 罗云川, 阮平南. 公共文化服务网络治理: 主体、关系与模式[J]. 图书馆建设, 2016(1): 28-32, 38.

LUO Y C, RUAN P N. Public cultural service network governance: subject, relationship and mode[J]. Library Development, 2016(1): 28-32, 38.

[6] 周静, 毕东, 毕晓红, 等. 大理白族自治州基层公共文化服务体系建设的现状与对策研究[J]. 图书馆理论与实践, 2019(3): 8-12, 24.

ZHOU J, BI D, BI X H, et al. Status of the construction of public culture service system at basic level in Dali Bai Autonomous Prefecture[J]. Library Theory and Practice, 2019(3): 8-12, 24.

[7] 杨斌. 农村现代公共文化服务体系建设: 成就、问题与路径: 基于西安市的调查[J]. 图书馆杂志, 2019, 38(11): 30-36, 20.

YANG B. Construction of modern public cultural service system in rural areas: Achievements, problems and paths based on the survey of Xi’an City[J]. Library Journal, 2019, 38(11): 30-36, 20.

[8] 周旖. “十四五” 时期广东公共文化服务体系建设的重点问题探讨[J]. 图书馆论坛, 2021, 41(2): 23-31.

ZHOU Y. The priorities of the construction of guangdong province public cultural service system during the 14th Five-Year Plan Period[J]. Library Tribune, 2021, 41(2): 23-31.

[9] 闫平. 服务型政府的公共性特征与公共文化服务体系建设[J]. 理论学刊, 2008(12): 90-93.

YAN P. The public characteristics of service-oriented government and the construction of public cultural service system[J]. Theory Journal, 2008(12): 90-93.

[10] 傅铭. 厘清文化事业与公共文化服务体系及文化产业的关系[J]. 人民论坛, 2017(20): 125-127.

FU M. Clarifying the relationship between cultural endeavor and public cultural service system and cultural industry[J]. People’s Tribune, 2017(20): 125-127.

[11] 胡税根, 李倩. 我国公共文化服务政策发展研究[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2015, 54(2): 43-53.

HU S G, LI Q.Research on the development of public culture service policy in China[J]. Journal of Central China Normal University (Humanities and Social Sciences), 2015 54(2): 43-53.

[12] 尚子娟, 薛云利, 郝一博. 基层公共文化服务体系建设治理要素的实证研究: 基于整体性治理的视角[J]. 图书馆理论与实践, 2021(4): 17-24, 36.

SHANG Z J, XUE Y L, HAO Y B. Empirical Study on the governance elements of grass-roots public cultural service system construction: Based on the perspective of holistic governance[J]. Library Theory and Practice, 2021(4): 17-24, 36.

[13] 吴理财, 解胜利. 中国公共文化服务体系建设40年: 理念演进、逻辑变迁、实践成效与发展方向[J]. 上海行政学院学报, 2019, 20(5): 100-111.

WU L C, XIE S L.The 40 years of China’s public cultural service system construction: concept evolution, logical change, practical results and development direction[J]. The Journal of Shanghai Administration Institute, 2019, 20(5): 100-111.

[14] 李旺珍, 吴理财. 试析现代公共文化服务体系的内涵与特征[J]. 理论月刊, 2016(5): 144-147.

LI W Z, WU L C. Analysis of the connotation and characteristics of the modern public cultural service system[J]. Theory Monthly, 2016(5): 144-147.

[15] 李国新. 现代公共文化服务体系的内涵与标志[N]. 经济日报, 2013-11-28(15).

LI G X. The Connotation and Symbols of Modern Public Cultural Service System[N]. Economic Daily, 2013-11-28(15).

[16] 李媛媛. 国家文化治理视域下的现代公共文化服务体系发展趋势研究[J]. 中国社会科学院研究生院学报, 2017(4): 118-125.

LI Y Y. The tendency of model public cultural service system in the perspective of national cultural governance[J]. Journal of University of Chinese Academy of Social Sciences, 2017(4): 118-125.

[17] 曹海林, 任贵州. 乡村治理视域下的公共文化服务: 功能定位与实践路向[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2022, 22(3): 75-83, 184.

CAO H L, REN G Z. Pubilc cultural service system from the perspective of rural governance: Function orientation and practice direction[J]. Journal of Nanjing Agricultural University(Social Sciences Edition), 2022, 22(3): 75-83, 184.

[18] 耿达, 罗婧. 乡村振兴战略下农村公共文化服务体系建设的困境与进路[J]. 领导科学, 2021(14): 103-107.

GENG D, LUO Q. Difficulties and approaches in the construction of rural public cultural service system under the rural revitalization strategy[J]. Leadership Science, 2021(14): 103-107.

[19] 刘志华, 姜瑞云, 李焱, 等. 乡村振兴背景下农村公共文化服务体系建设研究[J]. 农村农业农民, 2022(20): 45-47.

LIU Z H, JIANG R Y, LI Y, et al. Study on the construction of rural public cultural service system in the context of rural revitalization[J]. Rural Areas, Agriculture & Farmers, 2022(20): 45-47.

[20] 李国新. 关于加强农村公共文化服务建设的思考[J]. 中国图书馆学报, 2019, 45(4): 4-11.

LI G X. Thoughts on strengthening public cultural services in rural areas[J]. Journal of Library Science in China, , 2019, 45(4): 4-11.

[21] 杨永恒. 激发内生动力建设和谐美好农村文化[J]. 行政管理改革, 2019, 5(5): 30-32.

YANG Y H. Creating inner motivation, building harmonious rural culture[J]. Administration Reform, 2019, 5(5): 30-32.

[22] 陈建. 从重构到涵养: 乡村振兴中的公共文化服务模式转变研究[J]. 图书馆, 2022(11): 8-15.

CHEN J. From reconstruction to conservation: A study on the model transformation of public cultural services in rural revitalization[J]. Library, 2022(11): 8-15.

[23] 毛雁冰, 龙新亚. 农村地区公共文化服务供给的影响因素: 利用固定效应模型的实证检验[J]. 图书馆论坛, 2018, 38(4): 77-83.

MAO Y B, LONG X Y. An empirical analysis of factors influencing the supply of rural public cultural services: By means of the fixed effects model[J]. Library Tribune, 2018, 38(4): 77-83.

[24] 陈庚, 崔宛. 乡村振兴中的农村居民公共文化参与: 特征、影响及其优化: 基于25省84个行政村的调查研究[J]. 江汉论坛, 2018(11): 153-160.

CHEN G, CUI W. Feature, effect of rural residents participe in public culture and its optimizing under the policy of rural revitalization: Based on a survey of 84 administrative villages in 25 provinces[J]. Jianghan Tribune, 2018(11): 153-160.

[25] 曾文. 城乡一体化背景下公共文化政策的历史演变与未来展望[J]. 图书馆杂志, 2023, 42(4): 24-33.

ZENG W. The historical evolution and future prospect of public cultural policy under the background of urban-rural integration[J]. Library Journal, 2023, 42(4): 24-33.

[26] 孙万君, 姚娟娟. 乡村振兴视角下农村公共文化服务政策执行现状与提升对策[J]. 农业经济, 2023(1): 64-67.

SUN W J, YAO J J. Implementation status and enhancement countermeasures of rural public cultural service policies from the perspective of rural revitalization[J]. Agricultural Economy, 2023(1): 64-67.

[27] 孟耕合. 共同体视阈下新时代公共文化治理的转向[J]. 中共天津市委党校学报, 2021, 23(5): 59-68.

MENG G H. The transformation of public cultural governance in the new era under the perspective of community[J]. Journal of the Party School of Tianjin Committee of the CPC, 2021, 23(5): 59-68.

[28] 王红波. 文化资本对农村居民健康的影响效应与作用机制: 基于CGSS(2017)的实证分析[J]. 宁夏社会科学, 2021(3): 126-137.

WANG H B. The effect and mechanism of cultural capital on the health of rural residents: Empirical analysis based on CGSS(2017)[J]. Ningxia Social Sciences, 2021(3): 126-137.

[29] 崔娜. 文化资本视角下的农村公共文化服务效能提升理论模型构建研究[J]. 宁夏社会科学, 2022(6): 125-131.

CUI N. On the efficiency improvement of theoretical model of rural public cultural service from the perspective of cultural capital[J]. Ningxia Social Sciences, 2022(6): 125-131.

[30] 洪秋兰, 唐雅琳. 文化资本视角下的入城新生代农民工信息缺失研究[J]. 国家图书馆学刊, 2017, 26(5): 39-52.

HONG Q L, TANG Y L. Study on the information shortage of the new generation of migrant workers from the perspective of cultural capital[J]. Journal of the National Library of China, 2017, 26(5): 39-52.

[31] 徐雪, 王永瑜. 中国乡村振兴水平测度、区域差异分解及动态演进[J]. 数量经济技术经济研究, 2022, 39(5): 64-83.

XU X, WANG Y Y. Measurement, regional difference and dynamic evolution of rural revitalization level in China[J]. Journal of Quantitative & Technological Economics, 2022, 39(5): 64-83.

[32] 鲁邦克, 许春龙, 孟祥兰. 中国省际乡村振兴发展速度测度与时空异质性研究: 基于组合加权主成分分析的综合评价方法[J]. 数理统计与管理, 2021, 40(2): 205-221.

LU B K, XU C L, MENG X L. Measurement and comprehensive evaluation of the development of provincial rural areas in china in the new era: A comprehensive evaluation based on the analytic hierarchy process[J]. Journal of Applied Statistics and Management, 2021, 40(2): 205-221.

[33] 魏勇. 现代公共文化服务体系建设对居民文化参与的影响[J]. 图书馆论坛,2024, 44(1): 24-35.

WEI Y. The Influence of Modern Public Cultural Service System on Residents’ Cultural Participation[J]. Library Tribune, 2024, 44(1): 24-35.

[34] 黄炜, 张子尧, 刘安然. 从双重差分法到事件研究法[J]. 产业经济评论, 2022(2): 17-36.

HUANG W, ZHANG Z Y, LIU A R. From difference-in-differences to event study[J]. Review of Industrial Economics, 2022(2): 17-36.

[35] 李少惠, 王婷. 基于双重差分模型的公共文化服务体系示范区创建效果研究[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2021(2): 43-55.

LI S H, WANG T. The effect of the establishment of public cultural service system demonstration plots: A Difference-in-differences approach[J]. Journal of Shandong University(Philosophy and Social Sciences), 2021(2): 43-55.

[36] 宋文娟, 杨楠. 示范区创建对公共服务均等化的影响研究[J]. 经济纵横, 2022(6): 111-120.

SONG W J, YANG N. The impact of the establishment of demonstration plots on the equalization of public services[J]. Economic Review Journal, 2022(6): 111-120.

[37] 刘亚男, 王青. 中国乡村振兴的时空格局及其影响因素[J]. 经济问题探索, 2022(9): 12-25.

LIU Y N, WANG Q. The temporal and spatial pattern of China's rural revitalization and its influencing factors[J]. Inquiry into Economic Issues, 2022(9): 12-25.

作者贡献说明:

喻兴佳:负责资料收集与论文撰写;

高 凡:负责研究选题确定、研究与方法设计及论文指导。

Research on the Impact of the Construction of Modern Public Cultural Service System on Rural Revitalization

Yu Xingjia Gao Fan

School of Public Administration, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031

Abstract: [Purpose/Significance] Existing research predominantly discusses the great significance of modern public cultural service system construction for rural society from an empirical perspective, yet lacks empirical conclusions. This article intends to evaluate the impact of constructing modern public cultural service system on rural revitalization through quasi-natural experiments, and then clarifies the impact mechanism. [Method/Process] Based on panel data from 272 prefecture level cities from 2010 to 2020, difference-in-difference model is used to evaluate the impact. After obtaining benchmark regression results, parallel trend tests, PSM-DID tests, and placebo tests are conducted sequentially. In terms of Bourdieu’s theory of cultural capital, rural cultural capital in China is divided into three types: village education, digital networks, and infrastructure. And the influence mechanism is clarified through the mediation effect. [Result/Conclusion] The results show that the construction of modern public cultural service system has a significant positive effect on rural revitalization through three types of rural cultural capital: village education has the greatest impact, followed by infrastructure, and digital networks have the smallest impact.

Keywords: modern public cultural service system rural revitalization difference-in-difference model

收稿日期:2023-11-13 修回日期:2023-12-20