顶尖科技智库德国波茨坦气候影响研究所的实践与启示

摘要:[目的/意义]科技智库是驱动科技创新的有力支撑。我国科技智库建设已取得显著成效,但在体制机制创新、智库成果产出、影响力提升等方面仍存在一些问题亟待解决。德国波茨坦气候影响研究所作为国际顶尖科技智库,其经验做法值得我国借鉴。[方法/过程]针对我国科技智库存在的问题,对德国波茨坦气候影响研究所进行文献和网络调研,应用单案例研究方法深入剖析其在体制机制、高质量智库成果产出和影响力提升方面的实践,总结经验做法。[结果/结论]研究发现,德国波茨坦气候影响研究所拥有开放、交叉、多元的体制机制,依托高水平科学研究产出智库成果,并通过多渠道提升智库影响力。由此本文提出了该研究所对我国科技智库,特别是资源环境类科技智库建设的5点启示。

关键词:科技智库 德国波茨坦气候影响研究所 单案例研究方法

分类号:C932

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2024.05.19

1 引言

2015年,我国明确提出要形成中国特色新型智库体系,建设高水平科技创新智库,并将中国科学院、中国工程院列为重点建设的国家高端智库。当今社会综合国力的竞争很大程度上是科技的竞争,科技智库是驱动科技创新的有力支撑[1]。这些年来我国科技智库蓬勃发展,高校、科研机构积极开展智库建设,做出了许多有益探索。但在科技智库发展过程中仍存在诸多问题[2]。一是对传统高校、科研机构建设方式仍存在路径依赖,体制机制无法适应智库研究的需要。二是科技研究成果难以转化为公共政策,科技智库“标签化”、转型的研究人员“水土不服”问题不容忽视,有些科技智库的研究内容相比之前并无变化,研究成果难以有效转化为公共政策,研究人员擅长学术语言的表达,但对智库研究成果的表达方式并不熟悉。三是科技智库的影响力有待提升,特别是国际影响力不足。我国科技智库建设正处于关键期,如何建设一流科技智库是我国科技智库建设的重要课题,也是热点问题。

本研究采取单案例研究方法,以全球顶尖科技智库德国波茨坦气候影响研究所(Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung,PIK)为研究对象,综合运用文献调研、网络调研的方法,以研究所历年年报、研究所自评估和第三方评估报告以及官方网站,作为质性研究基础资料的主要来源,分析其体制机制、科学研究与政策研究融合发展产出高质量智库成果的路径,以及智库影响力提升的渠道,以期为我国科技智库建设提供有益借鉴。

2 德国波茨坦气候影响研究所概况

选择PIK作为案例主要出于3个方面的考虑。第一,PIK能够代表科技智库的顶尖水平。据美国宾夕法尼亚大学发布的《全球智库指数报告2020》显示,PIK位列全球环境类智库第4名,并在“全球顶尖能源类智库”“对公共政策最具有影响力的智库”等榜单上均有上榜,在业内享有盛誉,能够代表科技智库的顶尖水平。第二,PIK在政策咨询方面成效显著,受到决策部门青睐。该研究所在德国国内、欧盟层面,以及国际社会均发挥着重要的咨政作用。第三,波茨坦气候影响研究所的优秀经验能够为我国所用。我国现在正处于智库建设的重要时期,科技智库在建设过程中涌现了许多亟待解决的问题。该研究所的经验做法能够为解决我国科技智库存在的问题提供有益借鉴。

PIK成立于1992年,其性质为非营利组织。PIK由德国联邦政府和勃兰登堡州政府共同资助,2022年研究所收入共计3,150万欧元,其中1,330万欧元来自机构性支持,1,820万欧元为项目资金。截至2022年底,研究所共有407名员工,其中261名为科学家[3]。从组织架构上看,管理架构主要由全体成员大会、董事会、管理委员会和科学顾问委员会组成,下设4个研究部门、8个未来实验室,以及4个行政部门。董事会为最高领导机构,由2名科学总监和1名行政总监构成。科学顾问委员会的成员相对较多,各个研究室、工作组以及未来实验室的负责人都在其中,此外还包括博士后代表、博士研究生代表及督查专员,科学顾问委员会向董事会负责,每年召开两次会议,提供有关研究重点和机构发展战略的相关指导[4]。4个行政部门分别为财务处、人事处、行政处和信息技术服务处,4个研究部门分别致力于地球系统分析、气候弹性、气候风险与可持续发展、复杂科学方面的研究。

3 波茨坦气候影响研究所具有开放、交叉、多元的体制机制

PIK的研究内容聚焦可持续发展,辐射政治、经济、社会发展等多个方面。共有7个研究主题:极端天气与大气,冰川、海洋与海平面上升,土地利用、食物、水和生态系统,气候政策、经济和能源,健康、安全与发展,复杂网络、机器学习和决策理论,地球边界、临界因素与全球共同利益。PIK之所以能够在多个研究领域产生大量的研究成果,服务于公共政策决策,得益于其开放、交叉、多元的体制机制,在研究组织模式、人才队伍建设和合作渠道方面采取多种举措,提升了智库服务的综合水平。

3.1 开放、交叉的网络式研究组织模式

PIK采用纵横交错的网络式研究组织模式,具有开放、交叉的特点。纵向的研究组织以4个研究室为主,每个研究室下设若干工作组,分别致力于同一主题下不同方面的研究。例如,地球系统分析研究室拥有7个工作组,分别从事地球系统的长期动力学研究、冰川动力学研究、地球系统运行模式研究、生态系统过渡研究、陆地安全红线研究、地球全系统分析研究、地球系统模型开发[5]。横向的研究组织主要以未来实验室和联合研究专项的形式构成。8个未来实验室主要从事跨领域、跨学科的融合研究,是相对虚拟的机构设置,分别致力于人工智能、博弈论与交互代理网络、可持续发展的政治经济学分析、人类福祉与不平等现象、地球弹性、公共经济学与气候财政、社会代谢与影响、安全与移民问题方面的研究。目前包含2个永久实验室和6个临时实验室,临时实验室每5年评估1次,根据评估结果确定未来是否继续运行[6]。未来实验室将来自不同研究室、有着同样研究兴趣的研究人员聚在一起,除PIK内部人员外,未来实验室与许多国内国际高水平研究机构、高校合作,拓宽了横向研究组织的边界[7]。PIK设立了7个联合研究专项,这些专项由研究所不同研究室的研究人员,以及部分外部科学家联合展开研究,这7个联合研究专项分别为土地利用,全球生物圈和水圈建模,巴西、东非、秘鲁及印度气候评估,人与环境协同演化路径研究,地球系统的多米诺效应,极端气候与天气研讨会,古气候与长期气候演化研讨会[8]。PIK还不断进行新的研究组织模式探索,计划在未来几年成立政策研究中心,进一步增强研究所的跨学科政策研究能力。纵横交错的智库研究组织模式既能保障科学研究的专业性与深度,又能保证问题导向的融合研究能够顺利开展。

3.2 高水平、多元化、国际化的人才队伍

PIK拥有一支高水平、多元化、国际化人才队伍,能够形成跨学科研究成果。从管理人员到普通员工,处处体现人才的高水平及多元化特点。董事会科学总监奥特玛·埃登霍费尔(Ottmar Edenhofer)多次入选“德国最具有影响力的经济学家”榜单,兼任柏林工业大学气候经济学与公共政策研究专业的教授。另一位科学总监约翰·罗科斯特罗姆(Johan Rockström)是著名的地球科学家,兼任波茨坦大学地球系统科学专业教授。董事会行政总监贝蒂娜·霍尔斯特鲁普(Bettina Hörstrup)为法学博士,是法务和人力资源管理方面的权威专家[9]。PIK拥有环境、能源、经济、食品安全、政策科学等多元研究背景的专业人才,为跨学科研究提供可能。PIK员工的国际化程度较高,截至2020年10月31日,36%的员工来自国外[4],充分体现了开放包容的机构特点。

3.3 多层次、多形式的合作网络

PIK在勃兰登堡州内、德国国内及国际层面建立了多种多样的合作网络。PIK同柏林和勃兰登堡州的多所大学签署了合作协议,其研究人员在波茨坦大学、柏林洪堡大学、柏林工业大学、柏林夏里特医学院任兼职教授,讲授研究生课程并担任研究生、本科生导师[4]。从德国国内层面看,PIK同莱布尼茨学会、马克斯普朗克学会、亥姆霍兹联合会的成员单位均建立了重要合作关系[4]。PIK作为股东与墨卡托基金会共同创立了墨卡托全球公共资源与气候变化研究所。从国际层面看,PIK通过参与联合项目和计划来积极开展国际合作,截至2019年底,已和来自33个国家的185家单位建立了合作关系[4]。通过多层次、多形式的交流合作,PIK利用有限的研究人员发挥了更大的作用。

4 波茨坦气候影响研究所依托高水平科学研究产出高质量智库研究成果

PIK作为科技智库,确立了科学研究和智库研究的双重使命定位:一方面,需要不断拓宽气候影响研究的科学前沿;另一方面,要为气候环境安全提供政策建议和解决方案。PIK主要致力于提供3方面的知识:一是关于地球生态系统的科学认知,二是分析不同政策对气候的影响并建模,三是为决策者提供可持续发展管理的相关知识[4,8-9]。董事会由2名科学总监和1名行政总监构成,现任科学总监一位是经济学家,另一位是地球科学家,这也体现了PIK科学研究和智库研究并重的战略定位。PIK将高水平的科学研究和问题导向的智库研究有机结合,促成科学研究与智库研究的耦合共生。科学研究能够支撑基于证据的政策制定,是智库研究的前提和基础;而智库研究又能够为科学研究提供方向与启发。PIK能够很好地将自身的科学研究与政策咨询相结合,为公共政策制定提供高质量的政策咨询服务。这是因为PIK不仅能够提供高水平的科学研究成果,而且还能够有效地引导科学研究服务于政策制定,明确政策咨询的核心目标,加强与各级政策制定者沟通,明确政策的核心需求。

4.1 高水平的科学研究为循证式政策研究奠定基础

PIK的科学研究处于领域内顶尖水平,其研究人员每年在国际高水平期刊发表论文数百篇。高水平的科学研究成果能够为政策研究提供重要支撑。PIK作为政策共同体的重要组成部分,凭借其专业领域内的研究积累和实践经验,提供基于证据的政策建议,助力科学决策,获得决策部门的青睐与好评。从德国国内看,PIK在德国能源转型立法和淘汰燃煤发电立法中发挥了重要作用,提供了重要政策建议及解决方案。时任德国总理安格拉·默克尔(Angela Merkel)委托研究所所长奥特玛·艾登霍费尔(Ottmar Edenhofer)及其同事为德国经济专家委员会撰写了一份关于二氧化碳定价的特别报告,该报告提出了二氧化碳价格改革的详细建议,是气候内阁讨论的基础,也是交通运输和供暖部门制定二氧化碳定价相关法律的基础[10]。从国际看,PIK深度参与了联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)的《第五次评估报告》(The Fifth Assessment Report)起草工作。研究所所长担任第三工作组的联合组长,研究所的许多研究人员在报告起草过程中贡献了自己的力量,并参加了德国工业协会、德国工会联合会以及德国联邦议会组织的相关情况介绍会,PIK研发的地球系统为报告的起草提供了重要支撑[3]。

某些重要指标的变动往往能够引起政策制定者的兴趣和关注。PIK凭借领域内的前沿性视野和研究基础,对重要指标进行归纳总结和观察,通过多种渠道将与气候风险、可持续发展相关的指标进行呈现和阐释,引起了政府部门和社会各界人士对于气候影响问题的关注。例如,PIK利用研究成果开发了门户网站“气候影响在线”(KlimafolgenOnline),将气候变化对德国气候、农业、林业、水、能源、旅游和健康7个方面影响的历史数据和未来预测数据以十分直观的形式呈现给公众和政府部门;PIK为地球生态圈首次进行体检并出具含有9项观测指标的全面“体检报告”,9项观测指标分别为生物完整性、气候变化、土壤状况、淡水资源、重要化合物、气溶胶污染水平、海洋酸化、大气污染及臭氧消耗,除海洋酸化、大气污染和臭氧消耗外,其余6项均已突破安全值;PIK与欧洲央行联合发布的报告显示,2022年夏季,高温天气导致欧洲大陆的食品价格上涨了0.67个百分点,按照预测模型推算,到2035年,极端天气对食品价格的影响还将增加50%以上,同时,由于气候变暖会导致全球农作物大量减产,粮食价格每年可能上涨3%以上,这对气候变化对经济运行的影响敲响了警钟。

4.2 与决策部门的交流互动明确政策研究的目标和需求

PIK通过与德国联邦州、德国国内、欧盟、国际层面的政府部门开展多层次的深入交流互动,支撑决策部门更好、更科学地理解某些公共问题,同时也为科学研究提供了方向指引。在联邦州层面,勃兰登堡州可持续发展咨询委员会、州首府波茨坦气候委员会,以及勃兰登堡林业委员会均有PIK研究人员的参与。在德国国内层面,PIK的研究人员作为若干咨询委员会的指定专家为德国联邦政府提供咨询,包括德国全球变化咨询委员会、德国环境咨询委员会、联邦经济合作与发展部健康倡议咨询委员会等。在欧盟层面,PIK的研究人员是欧洲气候变化科学咨询委员会和适应气候变化任务委员会的成员。在国际层面,PIK常年深度参与IPCC的工作。除此之外,经常有高级别的政府官员到访PIK,德国总统施泰因迈尔(Steinmeier)曾带领欧洲多国首脑造访PIK。与决策部门的频繁交流互动让PIK科研人员能够更好地了解其核心需求,更好地服务于公共政策制定。

5 波茨坦气候影响研究所通过多渠道提升影响力,打造科技智库品牌

PIK作为顶尖智库,不仅能够为政策制定者提供高质量的研究成果,而且通过多种方式扩大自身的国内和国际影响力,打造科技智库品牌。

5.1 丰富的产品体系,展现智库实力

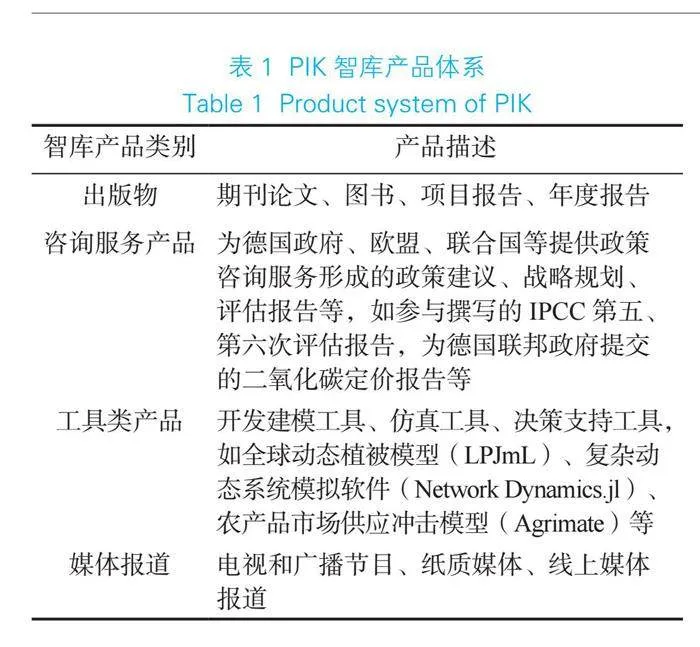

智库产品是智库实力的显性表现,是智库研究工作的成果展示[11]。PIK的智库产品丰富多样,主要由出版物、咨询服务产品、工具类产品、媒体报道构成。出版物主要包括期刊论文、图书、项目报告、年度报告等(表1)。2022年,PIK在《自然通讯》(Nature Communications)、《自然气候变化》(Nature Climate Change)、《自然》(Nature)、《美国科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)等高水平期刊发表论文344篇[3]。PIK为德国政府、欧盟、联合国等提供政策咨询服务,形成政策建议、战略规划、评估报告等智库产品。软件、数据和模型是保障询证式智库研究科学性的重要基础,PIK为此开发了许多建模、仿真和决策支持工具[12]。同时,PIK十分注重在媒体发声,2022年,PIK的研究人员在电视和广播节目中出现了1,750次,在国际线上媒体中出现了24,000次,在德语纸质出版物上出现了3,350次,被国际媒体引用125次[3]。丰富多样的产品体系让PIK能够建立不同层次的合作伙伴关系,大到国际社会、联合国,以及政府首脑,小到城市、产业、家庭,甚至个人。PIK运用不同的智库产品多渠道提升智库影响力。

5.2 创新方式方法,提高公众关注度

PIK在提升公众影响力方面有许多值得借鉴的经验做法。PIK除在大众媒体上积极发声外,还十分注重社交软件的作用,利用新型社交媒体,向大众展示研究成果。自2022年8月以来,PIK利用官方账号“PIK_klima”在社交媒体Instagram上发布短视频,通过视频这种直观的方式,以通俗易懂的语言,将抽象、严谨的研究成果向公众展示。截至2022年底,点击量已超过10亿次[3]。同时,PIK为了让公众更多关注气候影响问题,还采用了一些创新方法,包括和若干艺术家发起了一系列联名活动[13]。例如,乌克兰艺术家玛利亚·米特罗法诺娃(Mariia Mytrofanova)曾在PIK担任过“客座艺术家”,她将PIK的研究发现与乌克兰战争、地球、人类福祉等主题结合起来,融入到她的艺术创作中去[3]。通过在媒体发声、与艺术家联名等一系列引人瞩目的活动,PIK能够让公众理解自己的政策理念,并通过其社会影响力推动公众情绪的凝聚和形成。

6 启示

我国资源环境类智库大致分为3类:一是中国科学院的资源环境类研究所,如中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院大气物理研究所、中国科学院海洋研究所、中国科学院青藏高原研究所等;二是国家部委所属研究所,如中国农业科学院、中国地质科学院、中国水利水电科学研究院等;三是高校资源环境类院系。目前,这3类资源环境类智库建设方兴未艾,但是,与国际一流科技智库相比仍然有较大差距。尽管德国与中国存在政治体制等方面的不同,但是PIK的经验对我国科技智库建设仍然具有重要启示,特别是对我国资源环境类智库建设具有重要启示,主要体现在使命定位、成果展示、科研组织模式、人才培养和公众参与等方面。

(1)明确科技智库是资源环境类研究机构的重要使命定SwgjMpxtZ8NYG9skXzELgqsT2AtnLnmcA2L9P+zLQcg=位,与科学研究的使命定位并重。PIK之所以能够成为国际顶尖科技智库,一个重要原因是将出思想与出科研成果并重。反观我国资源环境类研究机构,多数还并没有处理好智库工作和科学研究工作的关系,在思想观念、评价导向、资源配置等方面仍然难以平等对待,重科研轻智库的现象比较普遍。我国资源环境类研究机构应提升对智库研究的重视程度,树立智库研究与科学研究并重的使命定位。

(2)引导科学研究成果向公共政策转化。一方面,PIK需要不断拓宽气候影响研究的科学前沿;另一方面,PIK要为气候环境安全提供政策建议和解决方案,实现科学研究与政策研究的有机结合,引导科研人员将科学研究成果以通俗易懂的语言,向政策制定者呈现。目前,我国大部分科研人员还是习惯写学术论文,不善于从智库角度发现问题、研究问题和展示思想。为此,需要加强科研人员培训,使之成为既具备学术研究素养又能够将研究成果转化为公共政策的复合型人才。

(3)建立开放合作的研究组织模式,促进学科交叉融合形成智库成果。在科技智库的研究领域,涌现大量融合性问题,往往需要多学科、多领域的专家进行合作完成。PIK构建了纵横交错的网络式智库研究组织机制,纵向研究组织以研究室及其下设工作组为基础,横向研究组织由未来实验室、联合研究专项构成,并吸纳聚集了大量外部科学家,形成研究网络。但是,我国资源环境类科研机构还较为封闭,研究机构内部与机构之间的合作壁垒较大,科研人员习惯于传统实验室内的研究工作,还需要从体制设计、评价导向等方面着手加以推动和引导。

(4)培养国际组织任职科学家,增强国际话语权。PIK深度参与全球环境治理、可持续发展等国际议题,在国际规则制定方面赢得了影响力和话语权。我国资源环境领域内仅有少数科学家在国际组织任职,这在很大程度上限制了我国科技智库的国际影响力提升。为此,我国还需要进一步加强对科学家在国际组织任职的能力培养,提高支持力度。

(5)创新方式方法,提升公众参与度和社会影响力,打造智库品牌。PIK利用社交媒体、门户网站等数字化方式与公众积极互动,并创造性地联合艺术家跨界合作,将艺术创作和智库研究有机结合,吸引更多公众关注气候影响议题。我国的科技智库多采用较为传统的宣传方式,应充分利用新兴传播渠道提高公众参与度,引入艺术与科技、政策结合的方式占领舆论高地,提升社会影响力,打造科技智库品牌。

参考文献:

[1] 王克平, 孙华伟, 鞠孜涵, 等. 我国科技智库研究述评[J]. 情报科学, 2023, 41(10): 177-188.

WANG K P, SUN H W, JU Z H, et al. A review of the researches on science and technology think tanks in China[J]. Information Science, 2023, 41(10): 177-188.

[2] 张洋. 科技智库建设中的智库研究存在的问题及解决思路[J]. 今日科苑, 2018(12): 54-60.

ZHANG Y. The problems and solutions of think tank research in the construction of science and technology think tanks[J]. Modern Science, 2018(12): 54-60.

[3] PIK. Sachbericht 2022[EB/OL]. [2023-11-25]. https://www.pik-potsdam.de/de/produkte/publikationen/sachberichte/sachbericht-2022/.

[4] Leibniz Gemeinschaft. Stellungnahme zum Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung 2022[R]. Potsdam: Leibniz Gemeinschaft, 2022.

[5] PIK. RD1-Erdsystemanalyse[EB/OL]. [2023-11-25]. https://www.pikwQizlEYczoq0IzyB17e70ec/ELWnRvpgmgJoJTPj9ws=-potsdam.de/de/institut/abteilungen/erdsystemanalyse/rd1-erdsystemanalyse/.

[6] PIK. Futurelabs[EB/OL]. [2023-11-28]. https://www.pik-potsdam.de/en/institute/futurelabs/.

[7] PIK. Überblick[EB/OL]. [2023-11-28]. https://www.pik-potsdam.de/de/institut/futurelabs/ueberblick/.

[8] PIK. Activities[EB/OL]. [2023-11-30]. https://www.pik-potsdam.de/en/institute/departments/activities/.

[9] PIK. Direktorium[EB/OL]. [2023-11-30]. https://www.pik-potsdam.de/de/personen/direktorium/direktorium/.

[10] PIK. Policy Advice[EB/OL]. [2023-12-05]. https://www.pik-potsdam.de/en/output/policy-advice/.

[11] 宋忠惠, 郑军卫, 齐世杰, 等. 基于典型智库实践的智库产品质量控制与影响因素研究[J]. 图书与情报, 2017(1): 128-134.

SONG Z H, ZHENG J W, QI S J, et al. Study of quality control of think-tank products and its influencing factors based on typical think-tank practice[J]. Library & Information, 2017(1): 128-134.

[12] PIK. Software-Daten-Modelle[EB/OL]. [2023-8j9Aofi9j+bDpEMbxDSgDI7y+dQ3icoFPtCNcx/cXYA=12-06]. https://www.pik-potsdam.de/de/produkte/software-daten-modelle/.

[13] PIK. Scientific Networks[EB/OL]. [2023-12-08]. https://www.pik-potsdam.de/en/institute/scientific-networks/.

作者贡献说明:

徐 然:论文选题确立,论文撰写与修改;

李晓轩:框架设计,论文指导与修改。

Practice and Inspiration from the Top Science and Technology Think Tank Potsdam Institute for Climate Impact Research in Germany

Xu Ran1, 2 Li Xiaoxuan1, 2

1Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190

2School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049

Abstract: [Purpose/Significance] Science and technology think tanks are crucial for driving innovation in science and technology. While China has made significant strides in the construction of science and technology think tanks, there are still pressing issues to address, particularly in terms of institutional mechanism innovation, think tank output, and influence enhancement. The Potsdam Institute for Climate Impact Research in Germany is one of the top science and technology think tanks. China’s science and technology think tanks can learn from their experience and practices. [Method/Process] In order to solve the problems existing in Chinese science and technology think tanks, this paper conducts literature and online research on the Potsdam Institute for Climate Impact Research in Germany, deeply analyzes its practices in institutional mechanisms, high-quality think tank output, and impact enhancement, and summarizes its experience and practices. [Result/Conclusion] This research reveals that the Potsdam Institute for Climate Impact Research in Germany has an open, interdisciplinary, and diverse institutional mechanism, a think tank output path based on high-level scientific research, and various measures to enhance the influence. This paper provides five inspirations for the construction of science and technology think tanks, especially those related to resources and environment in China.

Keywords: science and technology think tank Potsdam Institute for Climate Impact Research single case study method

收稿日期:2024-01-12 修回日期:2024-02-22