数字技术赋能农业社会化服务的技术逻辑与实践困境

摘 要:通过对数字技术在农业社会化服务领域的应用进行分析,呈现数字技术赋能农业技术服务的技术逻辑、社会建构逻辑与非预期后果。从数字技术应用的技术逻辑来看,数字技术通过数字平台的连通效应、数字技术的普惠效应和数字化考核机制,实现了对传统线下农技服务模式的再造,并有效提升了农业技术人员回应农户技术需求的积极性。进一步分析发现,数字技术的实践受一系列社会因素影响,如科层体系、传统线下农技服务模式和农户的数字化生存能力对数字技术实践形态的影响。科层体系主要通过政绩逻辑和考核逻辑对数字技术的实践产生影响,而传统线下农技人员的生计模式在很大程度上影响其使用数字化农技服务的动力,农户的数字化生存能力则限制了其使用数字化农技服务的可能性。数字技术实践过程中的这些影响因素给数字技术的实践带来困境,并突出地表现为数字形式主义问题和数字鸿沟问题。基于以上问题,提出了进一步优化数字技术在农技推广领域应用的对策建议。

关键词:大数据;数字技术;农业技术服务;数字乡村

中图分类号:F324.6;F323.3 文献标志码:A 文章编号:1009-9107(2024)06-0083-13

一、问题的提出

随着社会数字化转型的加速,数字技术在乡村振兴领域的应用也逐渐深化。从党和国家的战略部署来看,《数字乡村发展战略纲要》中指出:“加快乡村信息基础设施建设,发挥数字技术释放的普惠效应,提升信息化在推进乡村治理体系和治理能力现代化中的基础支撑作用。”[1]党的二十大报告更明确了加快建设数字乡村,完善信息化支撑的基层治理平台,健全城乡社区治理体系的发展目标[2]。这不仅对促进数字技术与社会治理体系的深度融合具有重要意义,也给社会科学研究提出“深入理解社会治理数字化转型的实践过程”这一重要议题。关于如何理解数字技术在社会治理领域的应用,数字社会学领域的已有研究大体形成以下三种不同的分析路径,三者也分别代表了三种不同的技术观[3-4]。

一是自然主义的研究路径。自然主义的技术观强调数字技术对社会治理的工具价值,强调数字技术对社会治理赋能的属性及其技术逻辑。在已有研究当中,从自然主义路径切入的相关研究,将数字技术视为治理工具,从治理手段和治理过程优化的角度,分析数字技术对社会治理方式与治理能力的影响。自然主义的技术观更多的是从治理主体的角度看待数字技术的应用,其意义在于采用新的治理技术将社会事实数字化为信息与图表[5],进而形成国家对社会系统的“照看”[6],通过提升社会治理的数字化水平提升社会治理绩效;而通过人工智能的应用,将国家意志纳入算法的设计,推动社会治理的智能化转型。从自然主义的研究路径出发,已有研究侧重于分析数字技术在公共安全[7]、农村电商[8]、项目治理[9]、精准扶贫等领域的应用,并重点讨论数字技术的技术逻辑及其赋能社会治理的效能[10]。

二是建构主义的研究路径。与自然主义将数字技术视为治理工具不同的是,建构主义的研究路径认为数字技术在社会治理领域的应用是一个复杂的社会过程,数字技术的应用高度嵌入既有的制度、组织和文化体系中,同时数字技术在社会治理领域的应用深度和广度受到多种社会因素的塑造和影响[11]。故而需要不断推动制度、组织与文化体系的变革,为数字技术应用提供更好的基础环境,只有这样才能更好地发挥数字技术对社会治理的支撑作用。从建构主义路径出发,已有研究重点关注数字技术在社会治理领域的“组织嵌入”“政治嵌入”和“社会嵌入”[12],进而解释数字技术应用的“限度”与风险[13-14],以及技术与已有社会规则之间的异步困境[15]。

三是批判主义的研究路径。批判主义的研究路径重点关注数字技术在社会治理应用中所存在的非预期后果,尤其是强调数字技术的应用对权力控制和社会不平等的影响,以及数字鸿沟、数字控制、数字霸权、算法歧视和数据隐私泄露等问题。从已有相关研究来看,由于各级政府部门和科技企业是数字技术的主要研发者、掌握者、应用者和数字的经营管理者,在数字技术的使用中处于优势地位,而大众作为数字技术终端的使用者,在享受技术红利的同时可能面临多方面的权利弱化困境,数字技术的应用可能成为权力的控制手段,尤其是成为加剧社会不平等的重要因素。另外,数字技术的一些特征,比如说算法歧视[16]、数字泄露以及数字化背景下的劳动异化[17]等风险存在,使得数字技术在社会治理中的广泛和深度应用可能蕴含着很大社会风险。因此,只有不断建构更有效的约束机制,才可能最大限度减少数字技术带来的社会风险,更好地发挥其赋能社会治理的支撑作用。另外,由于不同群体对技术转化利用能力的不同,也会引发“数字鸿沟”与“技术红利共享不公”等问题,在客观上引发新的社会分化[18]。

综上,随着数字技术在社会治理领域的应用不断加深,学界有关数字技术与社会治理的相关研究也快速增加。从已有研究的分析对象来看,主要集中在公共安全、农村电商、精准扶贫以及乡村文化[19]、项目治理、公共服务等方面,而有关数字技术在农业技术服务领域应用的相关讨论还相对较少。而实际上,数字技术在农业社会化服务领域的应用正在快速发展。随着数字乡村的加快建设,农业技术服务领域正在经历快速的数字化转型,各种农技推广平台和App正在加快推进,农业技术推广和服务走上了快速数字化转型的道路[20-21]。

另外,在理论视角上,已有数字技术实践的相关研究,往往聚焦于自然主义、建构主义或批判主义的某一种视角,综合多种分析视角,立体透视数字技术应用的研究比较少。在研究方法上,已有研究大多基于数字技术实践的具体案例开展分析,基于数字技术应用所产生的平台大数据开展实证分析的相关案例比较少。而实际上,对数字技术的实践逻辑进行分析,案例研究能看到具体场域中的实践逻辑,却缺乏对平台运作逻辑以及平台运作与社会实践要素之间内在关联的分析。因此,有必要将数字平台在实践过程中所产生的平台大数据纳入分析视野,借助于大数据分析技术,对数字平台的实践过程进行透视,才能展示数字平台实践的整体逻辑。

基于此,本文试图以数字技术应用过程中所产生的平台大数据为分析对象,并结合田野调研所获取的有关数字平台下乡的经验现象,透视数字技术赋能农业技术服务的技术逻辑,分析数字技术赋能农业技术服务的实践效果;对数字技术应用于农技服务的实践过程进行田野调研,总结归纳数字技术与乡村社会的互构关系,揭示数字技术应用的社会建构逻辑及其非预期后果,并提出优化数字技术应用的对策建议。

二、农业技术服务的数字化转型

(一)数字平台的基本情况介绍

为聚焦于数字技术在农业社会化服务领域的应用,我们选择了农业农村部在全国推广的数字化农业技术服务平台——全国农业科教云平台(又简称中国农技推广平台)的实践和应用为分析对象。该平台基于大数据、云计算和移动互联技术,从农业技术培训与指导、技术示范与实践、信息传播、技术咨询与服务等四个环节,为农户开展各种类型的技术服务,通过数字技术的使用,平台实现了对传统农技服务的数字化改造。

目前在全国已经有40万乡镇农技人员、100多万农户以及各种类型的农资企业在平台上进行活动。很显然,中国农技推广平台是典型的数字技术应用于数字乡村的场景。为了对平台的技术逻辑以及数字化农技服务模式的运作逻辑进行整体透视,本研究整理了平台2017-2022年间8 700万次农技服务问答数据,主要字段包括农技服务的农技人员信息、农户信息、农户提问的内容、农技人员回应的内容、互动的时间、农技人员回应的被阅读次数、被点赞次数、被采纳次数等,数据体量高达84GB。通过对海量的平台大数据进行分析,呈现数字技术应用于农业社会化服务的技术逻辑、社会建构逻辑与非预期后果。

1.数字化农技服务平台在乡村社会扩散情况。我们从平台上农技问答活动量的角度呈现平台在乡村社会的扩散过程。图1显示,如果将数字化农技服务平台在乡村社会的扩散过程进行阶段性划分的话,那么中国农技推广平台在乡村社会的扩散大体可以分为以下两个阶段。

第一个阶段是政府推动的农技服务数字化转型过程,时间范围在2017年8月-2019年12月。2017年9月农业部办公厅正式启用“全国农业科教云平台”作为充分利用信息化手段以加快农技推广、促进农业科技成果转化的重要技术工具。因此从数据上看,这一阶段的数字化农技服务模式从平台的建立到用户规模扩张,总体上比较稳定。数据分析结果显示(图1),平台上农技问答活Zp7ImLzUqQa06gDSPKYsEA==动从2017年8月份开始持续上升,2018-2019年则基本上保持着2017年的水平。2017-2019年是平台初创和试运行的阶段,用户规模初步扩张,这一时期,平台主要是在部分地区推广实验,没有在全国大规模推广,每月平台问答数量保持在50万~200万次之间。

第二个阶段是2020年1月份以后。数据分析结果显示(图1),从2020年1月份开始,平台上的农技问答数量出现爆发式增长,农技问答的数量从2019年12月份的每月100万次上下2017年8月份-2019年12月份,平均每月问答次数为105万次;2020年1月份以后,平均每月问答次数为162万次。,突然上升到每月稳定在160万次左右,每月农技问答的数量增长了60万次以上。很显然,疫情推动了各个行业的数字化转型浪潮,在农技服务领域,这一趋势也同样存在。在重大疫情爆发的背景下,线下的面对面接触和农技服务失去可行性,为了减少疫情的感染,农技人员和农户普遍实行居家隔离,减少外出;为了切断疫情的传染链条,国家也启动了全国范围内的封锁隔离,线下的农技服务模式也失去可行性。而农户的农技服务需求和农技指导需求依然存在,田间地头的农业病虫害依然存在,养殖场内仍然有大量的问题需要农技人员和农业技术专家帮助解决。在这样的背景下,已经运行起来的在线化农技服务平台的作用就开始发挥出来,大量的农技服务需求和农技指导活动从原来的线下转移到线上。更多的农户和养殖户开始在中国农技推广平台上寻找农技服务,而农技人员则在不能外出进行面对面农技指导的情况下,也越来越热衷于通过在线化的方式来为农户提供农技服务。于是,农技服务的需求和供给同时大规模转移到线上,在线化、数字化农技服务模式进一步扩张。

农技服务的数字化转型与平台扩张进一步增加了平台的用户规模,增加了平台对农业生产活动的服务能力和渗透能力,在线化农技服务平台作为一种新技术在乡村社会扩散和传播,越来越多的农户和农技人员通过平台连接起来,构成一种新的农业社会化服务模式。从2020年以来农技问答服务的日变动来看,这样一种趋势并没有随着疫情被控制而弱化,而是稳定在较高水平,平台的功能并没有随着疫情被控制而弱化,相反,平台一旦被使用,用户的黏性也增加了,更多的用户绑定在平台上,使用平台寻求农技服务成为一种习惯。

2.数字化农技服务平台上的活动主体分析。中国农技推广平台上的活动主体,除了有农技人员和农户之外,还包括平台的管理人员和农业技术研发人员。表1显示,农技人员和农户构成平台上参与在线化农业技术服务的主体,而平台管理人员和农技研发人员则构成重要补充。不同群体在平台上的活跃程度之所以有显著性差异,与平台对不同群体的激励机制不同有密切关联。

农技人员作为当前平台推广阶段最为主要的群体,他们的群体规模最大,高达40多万农技人员,全国几乎90%以上的农技人员都加入到这个平台。农技人员参与平台活动是农业管理部门对基层农技人员的工作要求,农技人员在平台上开展农技问答服务,纳入其工作量的考核和计算中,因此农技人员具有在平台上开展农技服务的制度激励。

农户作为平台的重要服务对象,其平台参与的主要动机是获取农技服务。按理说,农户应该成为平台上数量最多的群体,但由于数字化农技服务平台在乡村社会有一个扩散过程,采用平台开展农技服务的农户数量有一个逐步增加的过程,数字化农技服务平台在农户群体中扩散也有一个逐步增加的过程。总体而言,目前平台上农户的数量相对偏少。

平台管理人员参与平台活动,主要是将平台的规则传达给其他类型的活动主体,尤其是将平台的运作规则、积分规则传达给其他各类活动主体,在平台上回应其他各类主体关于平台运行的疑惑。

农业技术专家在平台上的角色主要是回答问题,同时对农技人员和农户进行技术指导。在数字平台上,农业技术专家是农业技术的供给方,农户是农业技术的最终使用方,而农技人员则是将这些技术向农户推广的重要中介,在数字平台上,农业技术供给方向需求方提供技术服务,回应农技人员和农户群体关于技术使用的各种问题,同时,农业技术专家也可以了解到农技人员和农户有关农业技术使用的评价,进而为进一步提升和优化农业技术的实践效果提供方向。

(二)农技服务的数字化改造与中国农技服务体系的重构

依托于中国农技服务平台,农技推广与服务模式发生重构。数字技术以平台为基础,通过数据的获取、分析和共享,重构多元主体的行为模式和互动关系[22]。农技服务的数字化改造使得服务供给模式发生巨大变化,全国范围内的农技研发人员、基层农技员和各种类型的农户,通过数字化农技推广平台实现互联互通;基于服务再造和激励再造,农技服务模式实现了数字化转型并构建了农业公共服务供给的新模式。

1.服务再造。对于农户而言,借助于数字平台,建构了一种数字化的农技服务供给模式。对于在农业生产过程中遇到的病虫害问题,农户只需要将其用手机拍下来传到平台上,在平台上直接提交问题,农技人员就能根据其专业知识,判断这是什么问题,应该如何防治等,非常方便。

2.激励再造。对于农技人员而言,借助于数字平台,建构了一种数字化的绩效考核方式。农技人员必须使用平台来开展工作,在平台上记录每天的线下农技服务工作,同时在平台上开展农技服务,农技人员所有的这些平台活动,都纳入到农技人员的绩效考核当中。

对农技服务进行数字化改造之后,在农业公共服务领域建构了一种全新的治理模式,并突出地表现为以下两方面特征。(1)基于数字化平台建构回应型农技服务模式。从农技人员、平台与农户的关系来看,数字化农技推广平台的推出,在本质上建构了一种回应型农技服务模式。在回应型农技服务模式下,传统农技服务模式所存在的供需匹配问题、农技人员知识老化问题、农技服务不均等问题、农资推销与技术服务的捆绑问题、组织服务的效率低下问题、农技人员的动力不足问题,以及“最后一公里”问题等都可以得到有效缓解。(2) 基于平台实现对农技人员的数字化考核。数字化农技服务平台是农业管理部门开展农业社会化服务的工具,平台是农业部为了提升公共服务的效率、完善治理体系与治理能力而推出的新举措,因此,平台治理的规则代表了农业管理部门的意志。管理部门需要借助平台来强化对基层农技人员的激励和监督,通过对农技人员工作绩效和农技服务活动成效量化,建构农技人员数字化考核方式,提升激励与监督能力。基于平台的数字化考核,农业管理部门对农技人员的劳动和服务质量进行量化考核,例如农技人员为农户提供了多少服务,服务的社会认可度如何,都可以进行计算,数字化的农技服务过程为数字化考核提供了依据。在中国农技推广平台上,积分制考核就是这样一种量化考核机制,实现了对农技人员的服务质量、PGjt2PP6X0ugG+YXSaKCfg==服务数量的精准计算。

三、数字化平台赋能农业社会化服务的技术逻辑

从自然主义视角来看,数字化农技服务平台首先是一种治理工具,因此,分析数字化农技服务的技术逻辑构成本研究理解数字技术赋能农业技术服务的起点。基于数字平台的一般性特征,本研究主要从平台的联通效应、平台规则、普惠效应等方面分析平台的技术逻辑。

(一)数字平台的联通效应缓解了农技服务供给方与需求方的供需失衡问题

传统的线下农技服务模式是高度嵌入在特定时空场域与地方社会关系网络中的一种技术服务活动。这样一种服务活动所存在的突出特征就是,农户与农技人员之间基于农资销售关系建构一种日常化的农技服务供需互动关系,其弊端主要表现为:农技人员的知识比较有限,甚至是严重老化,难以有效回应海量的、多元化的农户技术服务需求。在乡村社会,农技人员数量有限而农户数量众多,少量的农技人员难以回应大规模散户的技术服务需求;与此同时,由于农业病虫害的多样性,农户的技术服务需求往往是多种多样的,而乡镇农技人员所掌握的技术知识却是有限的,因此,农户所需要的农技服务往往在农技人员那里得不到有效回应。

由于农业技术服务供给长期存在“供需失衡”的困境,数字技术嵌入的意义在于促进农技服务供给的有效性、可及性及其与农民需求的匹配[23]。田野调研发现,数字平台的联通效应有助于缓解农技服务供给方与需求方的供需错位问题。在线化的农技服务模式使得农户与农技人员之间的关系转变为“一对多”的连通关系,农技服务的供给方对农户技术需求的回应能力大幅度提升。同时,平台模糊了地域间的交流壁垒,为农户提供服务的除本地农技人员,来自全国各地的40万农技人员也可以回应农户的技术需求。因此,海量的农技人员所掌握的农技服务知识使得农技服务供给方变成了储备雄厚的知识库,进而实现农技服务供给主体的多元化、内容的精细化和方式的协同化[24]。平台数据分析发现,农户在线上提出自己所遇到的农业病虫害问题,在平台上几乎没有不被回应的,而且经常是一个问题有很多个回应,农户可以从中选出自己满意的回应方案。

(二)平台的数字化考核解决了对农技人员的激励问题

研究发现,以积分制建构的数字化考核是平台激励农技人员积极回应农户技术服务需求的核心机制,农技人员在平台上的积分直接纳入工作量计算和业绩考核中。

1.激励规则。(1)激励农技人员持续在线,持续为农户提供服务。保持每天在线,保持工作的连续性,保证每天都有农技人员在线为农户服务。(2)激励农技人员以更高时效、更多地回应本地问题,即提升农技服务回应的时效性和本地性。(3)激励农技人员尽可能有效地回应问题,尽可能提供高质量的解答。比如,点赞也能获得积分,解答被点赞一次获得1个积分。(4)对每一单项(比如说农技问答)的积分上限进行规定,主要是为了规避农技人员用无效问题开展刷分行为,鼓励农技人员在平台上各方面的数字劳动和服务工作均衡发展。

2.激励效果。我们主要从农技人员在平台上工作的积极性以及回应农户技术需求的时效性角度分析平台激励机制在实践过程中的激励效果。

第一,面向农技人员的量化考核机制激发了农技人员的工作积极性。一直以来,如何对农技人员的工作进行量化考核,进而激励农技人员更好地服务农户,是农技服务领域的一个老大难问题。农技人员是否有效服务了农户、服务了多少农户、服务的质量如何等问题实际上很难量化考核,进而引发“干多干少一个样”“干与不干一个样”,农技人员缺乏服务农户的动力,公益性农技服务的供给动力不足。在数字化时代,以海量“数据”为基本单元的技术平台以其严密的治理逻辑和理性运行规则而成为一把“监督利器”[25],通过量化考核的方式实现对平台工作人员的约束与激励[26]。借助于中国农技推广平台,农技人员面向农户的技术服务开始变得可以量化计算。他们回应了多少农户的技术服务需求、在线工作了多长时间、回应的质量如何都可以得到量化,通过对农技人员农技服务活动进行量化,实现对农技人员的数字化考核。农技服务数字化考核方式的出现,构成农业社会化服务数字化转型的重要维度。

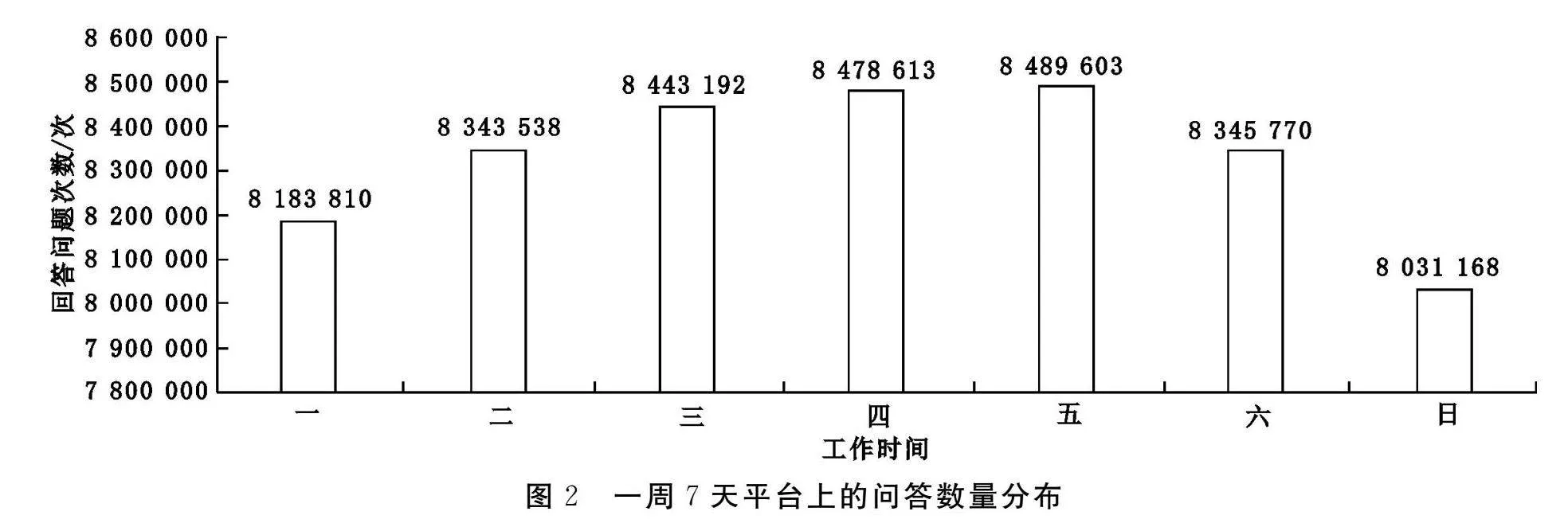

通过对平台上农技人员工作时间的分布特征进行分析,发现数字化平台带来的效果就是农技人员工作时间与休息时间的界限消失,其工作模式变成了8701模式,也就是说平台劳动变成节假日不休的模式(见图2)。

而从农技服务在1天24小时的分布情况来看,从早上6点开始,6-10点构成一个高峰期,也就是说对于很多农技人员而言,1天的生活几乎是以平台劳动开始的,早上起来第一件事情就是开始关注平台,平台成为日常生活的一部分;到了深夜11点,依然还有不少农技人员在回应农户的问题。这一现象充分说明,当平台积分成为对农技人员的劳动进行量化考核的指挥棒之后,农技人员的工作积极性被充分调动起来。同时,农技人员也表现出尽可能利用一切闲散时间来完成平台上的劳动,积累尽可能多的积分。

第二,回应型农技服务模式提升了农户需求的回应速度。对于农户的农技服务需求而言,他们希望问题提出来之后,能够尽快解决问题,因此回应的时效性非常关键。尤其是面对病虫害问题,他们需要快速做出决策,农时被耽误影响严重。因此,农技服务需求回应的时效性是非常关键的问题。正因为如此,平台的激励规则非常注重提升农技人员回应农户技术需求的时效性。

平台的积wbTQ6OmUPovWYkolvaYRlqJBRH6GsiCTgvRdcHKvCo4=分规则规定:2小时内解答本地问题得1.5分,2小时内解答其他地区的问题得分1分;2小时后解答本地问题得分1分,2小时后解答其他地区的问题,得分只有0.5分。2小时内解答一次本地区的问题,所得积分是2小时后解答其他地区问题所得积分的3倍。因此平台激励农技人员更及时地回应本地问题。那么在具体实践过程中,这一激励规则对农技人员激励效果如何呢?我们可以将分析的时间范围定位在2个不同层次,第一个层次为是否当天回应,第二个层次为是否2小时内回应。平台的奖励规则是,如果2小时内回应,回应所产生的积分比2小时后的回应要高出0.5分。

数据分析结果显示(见表2),99%的问题都能够在当天得到回应,因此,从是否当天回应的角度来看,平台回应的时效性是比较高的。从当天被回应问题的时效分布特征来看,平台上的回应模式呈现出快速回应的特点,90%的问题可在15分钟内得到回应,97%的问题可在2小时内得到回应。

平台上农技问题被回应的这种特点,既与平台的互动模式有关系,也与平台的激励机制有关系。平台上的问答互动模式是一个问题在平台上被提出来之后,理论上全国40多万个农技人员都是可见的,因此对于每一个问题都意味着有海量的人群等着回答。由于平台还有一种激励机制,即2小时内的回答比2小时之后的回答能够增加0.5个积分,因此,农技人员倾向于及时回应。而从他们回应的时效性来看,农技员对农技服务需求回应的时效性是非常高的。

(三)数字平台的普惠效应化解了农业公共服务的均等化问题

由于平台的开放性,数字平台赋能公共服务的突出特征是具有普惠效应。以中国农技推广平台为例,农户只要加入平台和注册中国农技推广App或者云上智农App,就可以免费使用平台来寻求农业技术指导和服务,平台面向全国农户开放,普惠性特征十分明显。从区域内公共服务获得机会来看,农业技术服务的获得,不再因为农户在资源禀赋、社会关系上的差异而有所不同,所有农户都有同等机会获取同等的数字化农技服务。因此数字化农技服务模式具有非常强的普惠效应[27]。

数字化农技服务模式的普惠效应还表现在区域间的帮扶上。由于数字平台技术边界的开放性[28],促进了全国范围内异质性主体之间的交流,加速了区域之间的农业技术共享,缩小了地区之间农业技术水平的差距。平台重构了农业技术创新扩散的空间模式,农业技术发达地区对农业技术落后地区的帮扶效应明显,农业技术水平的地区差异正在缩小。研究还发现,传统的农业大省,如安徽、河南、湖北、吉林、山东、四川等省份,本省的农业技术服务力量和队伍实力比较强,在满足本省的农业技术服务的比例上,占比都接近或者超过20%;而西部农业技术相对落后的贵州、西藏等省份,本地回应模式的占比分别只有3.26%和3.23%,本地回应能力相对较弱,这些地区农户的农业技术需求更多是由其他地区农技人员回应的。也就是说,农业技术发达地区对农业技术服务落后地区具有非常明显的帮扶效应(见表3)。

四、数字平台实践的社会建构逻辑与非预期后果

(一)数字技术实践的社会建构逻辑

从技术社会学的建构主义视角看,技术的实践高度嵌入在社会结构和文化语境中,各种社会因素塑造了技术的实践形态,甚至直接决定着技术的实践效果。因此,有必要分析各种社会因素对数字技术实践效果的影响,研究数字技术应用与乡村社会的适配性。从建构主义的技术观出发,本文重点讨论科层体系、已有农技服务以及农户资源禀赋等因素对数字技术实践形态的影响。

首先,数字技术的应用和扩散高度嵌入在科层体系的结构中,科层体系不但是推动数字技术应用的核心动力,而且科层体系的运作逻辑高度影响了数字技术的实践效果。技术嵌入并非单向的赋能过程,而是一个与组织和既有制度产生共时性“互构”的系统[29]。田野调研发现,数字化农技服务平台的推动动力来自于农业管理部门所制定的工作绩效和业绩考核文件。数字化农技服务平台,其本质是一种具有公共服务性质的政务平台。不同于商务平台通过资本运作和流量逻辑推动平台的扩散和使用,公共服务类数字平台的扩张高度依赖于行政科层体系的推动,其使用扩散与功能发挥也往往受到组织结构布局、管理和制度设计等因素的影响[30]。

笔者课题组在湖南省H县的调研发现,农业管理部门所制定的工作绩效考核和职称晋升要求是推动数字平台扩张和使用的核心动力,也正是因为有了工作绩效的考核,基层农技人员才具有使用数字化农技服务平台为农户提供技术服务的动力。也就是说,不论是数字化农技服务平台的推广,还是农技人员利用平台为农户开展技术服务也好,其动力都来自于农业技术推广体系内部的工作考核要求,尤其是职称晋升要求。也正是因为这样,当不同地区的农业管理部门对数字技术应用平台的使用动力和兴趣不一样的时,数字化农技服务平台在不同地区的推广深度和使用的效果也具有显著性差异。比如,平台数据统计结果显示,安徽、辽宁等省份推广数字化农技服务的动力就远远高于其他省份,其中一个很重要的原因就在于,这些地区对数字化平台的重视程度比其他地区明显要高,地方领导推广数字化农技服务的动力更高。而在以钱养事改革的湖北等地区,因农技人员的业绩考核与职称晋升等因为与数字平台的使用没有密切关联,农技人员使用数字平台开展农技服务的动力也相对较弱。

总体而言,北方使用数字平台的情况比较积极,而南方地区使用平台的积极程度则明显要低。吉林、安徽、内蒙古、山东、河南、云南等地区的农技问答的活跃度要远远高于其他地区,这说明数字平台在这些地区推广的力度比较大,而在其他很多省份,平台使用的活跃程度还明显不够,农业技术服务的数字化转型程度有待进一步强化。通过线下的进一步访谈发现,平台使用活跃力度比较低的地区,在培训农技人员如何使用App方面力度不够,很多农技人员不知道如何有效使用App,对平台积分规则了解也不够,部分活跃的农技人员主要是基于个人兴趣和技术交流需求在平台上开展活动。因此,要进一步推动农技服务数字化转型,需要在更多地区加大推广力度,将平台的治理逻辑和激励机制进一步全面纳入到农技推广与服务全过程当中。

其次,已有线下农技服务模式对线上农技服务形成制约。调研发现,在同一个地方,甚至是同一个县,农技人员使用数字化农技服务平台的动力完全不同。这样一种差异的形成,主要与农技人员的业务模式和生计模式高度相关。在我们所调研的H县,全县300多农技人员当中,积极使用数字化农技服务平台的农技人员不到50人,而其他大部分农技人员对数字化平台的使用不太积极,使用平台开展农技服务的数量比较少,他们还是更热衷于开展线下农技服务。

造成这一现象的主要原因在于,基层社会现有农技推广体制对数字技术的使用形成重要影响,乡村社会空间多层次的复杂关系使数字平台的使用受到“规则维护”思维的影响[31]。具体的逻辑在于,在乡村基层社会,农技人员的农业技术服务往往与其农资店的经营关联在一起,很多农技人员既是农技站的农技服务人员,也是乡镇农资店的老板。他们要通过经营农资店来维持基本的生计,因为仅仅依靠农技站的工资往往难以养家糊口,因此必须同时借助于经销农资来获得额外收入。而要让其农资店的生意得以维系,他们就必须通过线下农技服务来维持社会关系网络,即维持他们的熟人网络,以保持农资经营收入的稳定。而线上的农技服务往往是空间脱嵌的,所服务的对象多是与他们没有农资购买关系的外地人,因此,从推销农资的角度来看,这些基层农技人员缺乏服务外地农户的动力,并且由于利益问题产生了与平台扩散和应用之间的“不合作”行为[32]。这种将技术推广和农资经营结合在一起的“技物结合”的农技推广体系,是大量基层农技人员不热衷使用线上农技服务的主要原因。

再次,农户的资源禀赋对数字技术的应用形成制约。数字技术的应用,在很大程度上依赖于农户生活方式的数字化转型。农户的数字素养直接决定了数字技术使用的深度和广度,而当前乡村居民的数字化素养总体偏低的现状影响了数字平台的服务范围和服务效能[33]。以数字化农技服务平台在乡村社会的推广应用为例,中国农技推广App只能在智能手机上使用,但是调研发现,很多农户使用的还是原来的老旧手机,App安装不了,这样就限制了很多农户对农技推广App的使用。

另外,中国农技推广App的使用还需要熟练地使用智能手机,在平台上用文字和图像准确地反映动植物所面临的病虫害问题,尤其是需要把病虫害问题通过手机拍成图像上传到平台上,然后跟踪农技人员的回答,并根据农技人员所提供的回答来寻找问题的解决方案。很显然,这一系列的操作,对很多农户而言有一定的难度,尤其是对文化程度不高的农户而言有难度。因此,农户的数字素养对数字平台的推广和使用也形成很大制约。

(二)数字化平台实践的困境与非预期后果

从批判主义视角来看,与任何新技术的应用一样,数字技术在农技服务领域的应用,是对既有农技服务模式的创造性破坏,重构了农技服务体系,并引发了利益关系与社会关系的重新调整,在这个过程中可能会产生一系列风险与非预期后果,从而带来“技术悖论”[34]。本研究发现,数字技术在农业社会化服务领域的应用,同样存在类似问题,并突出地表现为数字形式主义问题和数字鸿沟问题。

1.数字形式主义问题。所谓数字形式主义问题是指数字技术的使用并未有效提升社会的效率,相反,由于数字技术的应用增加了基层干部和群众的负担,形式主义的应付和数据生产方式产生了数据造假问题和无效数据信息的泛滥,数字平台在行政科层体系内空转,并没有有效提升公共服务的效率。

数字形式主义的形成原因在于,在数字乡村推进的过程中,各部门、各条线都要推进为其工作的各类App、数字平台和数字系统,平台运行各自为政,资源流通受阻以及重复建设问题突出[35]。由于各个部门都觉得自己部门的工作重要,各部门都有自己的数字系统,而且将这些数字平台压到基层,基层干部和群众的数字负担加重。更为关键的问题是,由于部门对基层干部的数字平台使用的情况,比如对基层干部每天登录平台情况、上传的数据量进行考核,各个部门各种各样的数字劳动要求使得基层疲于应对,由此而产生了五花八门的应付行为,数字平台所生产的数据质量大受影响。

就中国农技推广平台上的数字形式主义而言,突出的表现就是平台上的刷积分现象和无效信息泛滥。由于平台激励机制的漏洞以及技术识别能力的限制,平台上存在一些纯粹为了刷分的机会主义行为,导致平台上无效信息泛滥,对农户形成误导,影响了平台的功能发挥。积分制构成平台的核心激励机制,对于激励农技人员在农技服务的时效性、有效性和积极性方面发挥了重要作用。但是从积分制的实践过程来看,由于平台本身的不完善、算法对内容的识别和分类能力不够灵敏,进而使得农技人员在平台上的工作表现出诸多的机会主义行为。这些机会主义行为的突出表现就是平台上各种形式的刷分行为。农业管理部门规定,农技人员每年必须达到1 000分或者更高的积分才算完成工作任务。农技人员在平台上提出本地农业生产过程中所遇到的问题,或者在平台上回答其他农技人员或农户所提出的问题,都能够获得积分。这本来是平台的一种激励机制,但是有些农技人员不认真工作和思考,为了完成积分任务,他们就在平台上提出一些与农业技术和农业生产完全无关的问题,给出一些无效的回答(表现为答非所问,同一个内容回答多个问题以及大量其他无效或无关的信息),在平台算法现有激励机制下也能够获得积分,但这纯粹是一种只有形式没有内容的刷分现象,这种刷分现象带来了平台上无效信息的泛滥,造成了“指尖上的形式主义” [36],影响了平台的工作效率,损害了农技服务工作的严肃性。

很显然,农技人员在平台上的这种机会主义行为,是平台与农技人员之间的一场博弈游戏,平台通过量化考核机制对农技人员进行激励。但是农技人员却可以利用平台算法在内容识别上的漏洞,与这样一种考核机制进行博弈,采取策略主义式的刷分行为。那么,为什么平台上会存在这样一种机会主义行为的空间呢?原因在于平台算法识别能力不高和激励规则本身的问题。一方面,平台上每天涌现出来的农技问答数量是海量的,在2020年左右每天平均高达2.5万条,随着平台的进一步扩张,每天涌现的问答数量以指数级态势增长,很显然,面对这些海量的信息,平台不可能通过人工方式对信息的有效性进行识别和监控,而只能通过算法对内容进行识别和分类,但是目前的内容识别算法只能过滤敏感词对内容进行筛选,还没有达到能够灵敏地判断农技人员的回答内容是否与问题有关,因此这为一些农技人员的机会主义行为留下了空间;另一方面,平台的积分规则是,对于平台上所提出的问题,农技人员只要提供了回答,不管是有效回答,还是无效回答,都能够获得积分,因此有效回答和无效回答没有差别,进而为无效回答提供了空间。因此对平台上用户的机会主义行为和刷单行为进行控制,是平台在未来需要重点解决的问题。本研究认为,如何依靠平台的制度激励与算法的优化是解决问题的关键。在平台已经产生大规模农技问答数据的条件下,依托已有数据进一步训练人工智能模型,提升对农户技术回应的智能化程度,有望在未来进一步提升平台算法的智能化程度,增强对无效信息的识别能力,减少用户的机会主义行为。

数字形式主义的另外一种表现就是数字平台的运作在体制内空转,农户参与不够,平台的运作对提升农业社会化服务的效率有限。数字化农技服务平台的推出,其初衷是为了提升基层农技人员服务农户的效率,通过技术手段有效回应农户的技术需求。但是由于农户安装App的数量有限,农户使用App寻求农业技术服务的能力不够,农户并没有成为平台上活动的主要群体,农户与农技人员之间的交流和互动不够,农户通过平台向农技人员寻求农技服务的情况有限;相反,平台上最为活跃的是农技人员和农技人员之间的互动,由于平台以农技人员在平台上提出问题的数量和回答问题的数量进行工作量考核,农技人员回答其他农技人员的问题也算有效回应,这样使得平台上主要的互动变成了农技人员和农技人员之间的互动。平台数据分析发现(见表4),在平台上农技人员与农技人员之间的互动占据了平台上问答互动的绝对多数,高达7 000多万次,而农技人员回应农户技术需求的次数只有1 300多万次,二者形成巨大反差。

其结果是,表面上平台上的互动非常活跃,农技人员有效完成了平台所规定的工作量考核,但是农户在这个过程中的参与却相对较少,平台上的数字劳动成了农技人员之间的“自娱自乐”,平台的运行在体制内空转,而没有起到真正回应农户技术需求的目的。

2.数字鸿沟与公共服务的非均等性。从数字鸿沟的角度来看,数字技术带来了新的技术扩散模式,拓展了农户获取技术信息的渠道,带来了极大的技术红利。但受制于技术的“隐性权力”及其程序性的可得门槛,不同农户群体对数字技术的掌握能力有差异,导致农户在接应数字技术红利时能力差异明显,成为“数字弱势群体”[37-38],引发了技术应用的社会排斥和数字鸿沟问题。

造成这种困境的形成原因在于,农业劳动力已经出现非常明显的老龄化趋势,农业表现出非常明显的老人农业态势。老年人群在文化程度、互联网使用上能力不足,尤其是智能手机的使用能力欠缺。调研发现,在家种庄稼的相当部分是年老者,使用的手机大多是功能机,安装不了中国农技推广App,他们也不愿意购买智能手机,中国农技推广App在普通小农户群体中的采用率和使用率不足 。

当然,最为主要的原因还在于目前面向普通小农户的App使用方面的培训和推广工作还没有大规模展开,很多农户不知道可以使用这一App开展农业技术求援活动,他们遇到农业病虫害问题或难以解决的问题,还是倾向于通过农技员和熟人等传统方式解决。如何进一步完善乡村社会的数字化基础设施,提高农户的数字化素养和数字化生存能力,通过开展各种面向小农户的农业技术App的培训活动,进一步推动平台下沉乡村社会,是解决这一问题的关键。

五、总 结

本文基于对数字化农技服务平台在2017-2022年的平台大数据进行分析,总结归纳农技服务数字化转型的发展趋势以及数字化农技服务的技术逻辑、社会建构逻辑与非预期后果,并提出了进一步推进和优化数字化农技服务的对策建议。

(一)数字技术赋能农技服务的技术逻辑

供需错位问题、激励问题和公平问题是传统农技服务模式中所存在的三大核心问题,这构成提升公共服务效率的重大挑战,并导致农业技术供给与需求之间严重错位。学界现有研究试图提出各种各样的解决方案,包括改革农技推广体制和优化农技推广机制(比如说以钱养事改革)[39]等,但是收效甚微,难以从根本上化解农技推广体系的三大核心问题。得益于数字技术的联通效应、数字化考核机制和普惠效应,数字化农技服务模式可有效缓解传统农技服务模式的供需失衡问题、激励问题和公平问题。

(二)数字技术实践的社会建构逻辑与实践困境

与其他技术在乡村社会的应用和扩散一样,数字技术在农技服务领域的实践,也受多种社会因素塑造。

首先,数字技术的应用高度嵌入在基层治理体系结构中,尤其是受农业条线部门的科层体系结构影响,表现出典型的“科层为体、技术为用”的特点,即数字技术在农技服务领域的应用,首先是农业管理部门为了解决传统线下农技服务模式的“线断网破”和“最后一公里”的问题,正是因为有了农业管理部门的动员和工作考核要求,基层农技人员才有了使用数字平台的激励和动力,但是由于不同地区推广这一平台的动力有所不同,使得数字平台在各地的应用效果和扩散的速度明显不同。

其次,数字技术的应用和扩散也受传统线下农技服务模式的影响,由于基层农技人员在多年的经营过程中已经形成了农技服务与农资经销结合在一起的生计模式和社会关系网络,使得基层农技人员还是对传统线下农技服务模式更感兴趣,而对线上平台上服务外地农户则内生动力不足。

最后,数字技术的应用和扩散,还受农户的数字生存能力和数字素养等资源禀赋因素影响。在农业从业人员已经高度老龄化的背景下,从事农业生产的老年劳动力普遍缺乏使用智能手机的能力,通过智能手机寻求农技服务需求能力较弱,这使得数字化农技服务平台在乡村社会的扩散面临挑战。对数字化农技服务平台有使用兴趣的主要是家庭农场、种粮大户和职业农民等新型农业经营主体,这使得数字技术的技术红利在不同农户群体中存在严重分化。

正是因为这些影响平台实践效果的社会因素存在,使得平台实践的过程中产生突出的数字形式主义问题和数字鸿沟问题。数字形式主义问题导致数字平台上无效信息泛滥和各类平台上的刷分行为,同时也导致数字平台的运作成了脱离群众、不解决实际问题的体制内空转。而数字鸿沟问题的形成与不同农户群体的数字化生存能力和数字素养密切相关,数字化生存能力直接导致数字技术的主要受益方是那些能熟练使用智能手机开展农技服务获取的家庭农场、职业农民和种粮大户等新型经营主体,而普通小农户对数字化农技服务既不感兴趣,也没有接应能力,数字技术在农业社会化服务领域的应用面临均等化挑战。

(三)数字技术与乡村社会关系的反思

从数字技术应用于乡村社会的实践形态来看,数字技术的技术逻辑受社会建构逻辑的形塑,进而产生了一系列非预期后果。本文的研究说明,数字技术下沉到乡村社会,需要有相应的社会环境和社会基础支撑,受现有乡村基层社会数字化转型态势的影响,数字平台的孤军深入并不能实现平台创立的预期结果,而是在实践过程中因一系列社会因素的形塑而产生目标偏移。这一结果表明,在当前数字乡村推进的过程中,有必要重新考虑数字技术如何有效进入乡村社会的问题,进而提升数字技术与乡村社会的适配性。这其中的关键要点包括以下两个方面。

一是数字平台的下沉需要有顶层设计。数字形式主义的产生,在很大程度上与多个部门的数字平台下沉并对平台使用率和推广情况进行考核有关系,基层社会在被动使用多个数字平台时会应接不暇,只能形式主义地应付。当前存在的突出问题是下沉到乡村社会的数字平台太多,部门之间的数据采集和平台使用因缺乏协调引发混乱。

二是公共服务类数字平台采用何种策略有效下沉,能够真正运作起来,有效提升效率和方便农户。由于乡村社会的特有属性,数字平台要进入乡村社会原本是非常困难的,要下沉进入到乡村社会面临巨大挑战。近些年,真正成功进入乡村社会的数字平台主要是抖音、快手等商务性、娱乐性平台,这些平台之所以能够成功进入乡村社会,与其富有竞争力的算法有关系,还与这些平台的资本和流量运作有关系。比如说,很多农户之所以愿意安装抖音和快手等数字平台,是因为他们在平台上刷视频的时间和内容生产可以转化为平台上的积分,积分积累到一定的程度可以兑换话费,只需要在平台上刷的时间够长就可以解决他们的话费问题,这一看似让农民得便宜的结果,却是以他们的时间消耗和数字劳动为代价的。但是公共服务类的数字平台既缺乏富有竞争力的算法,又缺乏资本的流量运作,因此,其在乡村社会的扩散缺乏内生动力,只能借助行政力量推动公共服务类数字平台下沉。行政力量可以要求基层公务员使用数字平台,却缺乏动员和激励农户使用平台的动力。

本研究认为,要进一步增强公共服务类数字平台下沉乡村社会的内生动力,主要的办法就是增强数字平台赋能乡村公共服务的精准性和有效性,只有数字平台的功能和农民的日常需求密切相关,能真正有效地回应农户的社会需求,增强数字平台的有用性、易用性,公共服务类的数字平台才能真正在乡村社会扩散,农户也才愿意安装和使用这些数字平台,进而使数字平台真正下沉到乡村社会,并发挥其赋能效应,避免发生目标偏移或数字形式主义。

(四)对策建议

从数字技术赋能农业公共服务的技术逻辑来看,可以看到数字化农技服务模式在提升农业公共服务的效率方面具有巨大潜力。而从数字技术实践的社会建构过程与非预期后果来看,数字技术的实践还存在诸多需要完善的环节,其关键在于数字技术应用中所产生的数字形式主义问题和数字鸿沟问题。要解决这两大问题,可以采取以下措施。首先,优化数字技术应用的组织环境和制度环境,增强数字技术与基层治理体系之间的适配性。就数字技术在农业技术服务领域的应用而言,要进一步通过激励机制和考核机制的变革,提升数字技术与乡村社会农技推广体系以及传统线下农技服务的适配性,只有线上与线下农技服务优化结合,才能充分释放数字技术的技术红利。其次,进一步加强和推广面向普通小农户的农业技术培训[40],使农户能够运用数字化平台解决农业生产中面临的问题,进一步提升农户的数字化生存能力。再次,针对数字平台上的无效信息泛滥问题,需要进一步完善平台治理逻辑,优化平台激励机制,尤其是在未来可以引入人工智能算法和流程再造,提升对无效信息的过滤能力和审查能力,进而提升农技服务的精准性、有效性和有用性。最后,在数字平台的进一步功能整合和功能扩展过程中,需要结合农户的具体应用场景和农户需求,结合应用场景的多元性、复杂性和应用场景的多变性等角度思考问题,以精准回应农户的技术需求,增强数字平台设计的用户思维,提升数字平台的可用性和易用性。

参考文献:

[1] 中共中央办公厅,国务院办公厅.数字乡村发展战略纲要[EB/OL].(2019-05-16)[2024-03-15].https://www.cac.gov.cn/2019-05/16/c_1124504422.htm.

[2] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-25)[2024-03-20].https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.

[3] WINNER L.Autonomous Technology:Technics-out-of-control as A Theme in Political Thought[M].Massachuseus:Mit Press,1978:3-4.

[4] FEENBERG A.Questioning Technology[M].London:Routledge,2012:2-3.

[5] 杜月.制图术:国家治理研究的一个新视角[J].社会学研究,2017,32(05):192-217.

[6] 彭亚平.照看社会:技术治理的思想素描[J].社会学研究,2020,35(06):212-236.

[7] 单勇.数字平台与犯罪治理转型[J].社会学研究,2022,37(04):45-68.

[8] 邱泽奇,乔天宇.电商技术变革与农户共同发展[J].中国社会科学,2021(10):145-166.

[9] 李祖佩,钟涨宝.项目动员:“统合化”背景下的县域政府治理[J].社会学研究,2022,37(06):143-163.

[10] 张茂元.技术红利共享——互联网平台发展的社会基础[J].社会学研究,2021,36(05):91-112.

[11] 张成岗,李晓萌.中国技术社会学研究:缘起、表征及趋向[J].社会科学文摘,2021(11):51-53.

[12] 田毅鹏,胡曜川.农村政策传递过程中的技术选择及乡土契合性初论[J].社会政策研究,2021(04):49-61.

[13] 黄晓春,嵇欣.技术治理的极限及其超越[J].社会科学,2016(11):72-79.

[14] 吕德文.治理技术如何适配国家机器——技术治理的运用场景及其限度[J].探索与争鸣,2019(06):59-67.

[15] 邱泽奇,黄诗曼.熟人社会、外部市场和乡村电商创业的模仿与创新[J].社会学研究,2021,36(04):133-158.

[16] 赵璐.算法实践的社会建构——以某信息分发平台为例[J].社会学研究,2022,37(04):23-44.

[17] 刘卓红,郭晓晴.资本增殖、劳动异化与算法权力——当代西方左翼对资本主义数字劳动批判的三重维度[J]j1i45boPFDDIb7KdnhyyAQ==.西南大学学报(社会科学版),2024,50(02):85-94.

[18] 张翼.社会发展、结构变迁与社会治理——“十四五”社会治理需关注的重大问题[J].中国特色社会主义研究,2020(03):5-13.

[19] 胡钢,杨蕙如.数字化助力乡村文化振兴的功能定位与路径选择[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2024,24(03):21-29.

[20] 赵春江.智慧农业发展现状及战略目标研究[J].农业工程技术,2019,39(06):14-17.

[21] 许世卫,王东杰,李哲敏.大数据推动农业现代化应用研究[J].中国农业科学,2015,48(17):3429-3438.

[22] 孟天广.政府数字化转型的要素、机制与路径——兼论“技术赋能”与“技术赋权”的双向驱动[J].治理研究,2021,37(01).

[23] 李宁.农业农村优先发展中的数字赋能及其实现路径[J].当代经济管理,2023,45(05):75-81.

[24] 吴克昌,闫心瑶.数字治理驱动与公共服务供给模式变革——基于广东省的实践[J].电子政务,2020(01):76-83.

[25] 周青霞.大数据时代政府治理的技术角色期待——基于“赋权-监督-赋能”的分析框架[J].改革与开放,2021(18):27-34.

[26] 李巧巧.数字劳动中的资本逻辑与异化扬弃[J].西南大学学报(社会科学版),2024,50(04):114-125.

[27] FU X W,HUANG S Y.Digital Inclusion:A Review of English Literature[J].Documentation,Information & Knowledge,2023,40(04):99-121.

[28] 范如国.平台技术赋能、公共博弈与复杂适应性治理[J].中国社会科学,2021(12):131-152.

[29] 邱泽奇.技术与组织的互构——以信息技术在制造企业的应用为例[J].社会学研究,2005(02):32-54.

[30] 陈娟.数字政府建设的内在逻辑与路径构建研究[J].国外社会科学,2021(02):74-83.

[31] 王亚华,李星光.数字技术赋能乡村治理的制度分析与理论启示[J].中国农村经济,2022(08):132-144.

[32] 杜姣.基层治理转型背景下农民不合作行为的产生及其应对[J].西南大学学报(社会科学版),2023,49(05):66-76.

[33] 董志勇,李大铭,李成明.数字乡村建设赋能乡村振兴:关键问题与优化路径[J].行政管理改革,2022(06):39-46.

[34] 马亮.数字政府建设:文献述评与研究展望[J].党政研究,2021(03):99-111.

[35] 刘天元,田北海.治理现代化视角下数字乡村建设的现实困境及优化路径[J].江汉论坛,2022(03):116-123.

[36] 赵玉林,任莹,周悦.指尖上的形式主义:压力型体制下的基层数字治理——基于30个案例的经验分析[J].电子政务,2020(03):100-109.

[37] 赵晓峰,刘海颖.数字乡村治理:理论溯源、发展机遇及其意外后果[J].学术界,2022(07):125-133.

[38] 宋保振.“数字弱势群体”权利及其法治化保障[J].法律科学(西北政法大学学报),2020,38(06):53-64.

[39] 宋亚平.政府化与市场化:农村公共服务供给机制变革——湖北省“以钱养事”改革的回顾与评价[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2011,50(03):1-9.

[40] 孙新华,卫敬.农业社会化服务的整合式供给及其动力机制——以皖东Q县为例[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2024,24(03):75-83.

Technical Logic and Practical Challenges of Digital Technology Empowering Agricultural Socialization Services:An Analysis Based on Big Data of Agricultural Extension Platform

ZHU Meng1,GONG Weigang2

(1.School of Digital Economics,Hubei University of Economics,Wuhan 430205;2.School of Sociology,Wuhan University,Wuhan 430072,China)

Abstract:This study aims to analyze the application of digital technology in agricultural socialization services,presenting the technical logic,social construction logic,and unintended consequences of digital technology empowering agricultural technical services.From the perspective of the technical rationale of digital technology,it has restructured traditional offline agricultural technical service through the connectivity effects of digital platforms,the inclusive benefits of digital technology,and digic0d96c60974df3d7114edb45665f829btal assessment mechanisms,effectively boosting the proactive response of agricultural technicians to farmers’ technical needs.Furthermore,an in-depth analysis reveals that the implementation of digital technology is shaped by various social factors.This paper focuses on the influence of bureaucratic systems,traditional offline agricultural technical service models,and farmers’ digital survival capabilities in the forms of digital technology implementation.Bureaucratic systems primarily impact digital technology practice through performance and assessment logic,while the livelihood patterns of traditional offline agricultural technicians significantly affect their inclination to adopt digital agricultural services.Moreover,farmers’ digital survival capabilities limit their potential to use digital agricultural services.These influencing factors in the digital technology implementation process present challenges,notably in the forms of digital formalism and the digital divide. Based on the discussions above,the paper proposes strategies to further optimize the application of digital technology in agricultural extension.

Keywords:big data;digital technology;agricultural technical services;digital village

(责任编辑:王倩)