甘南人头形彩陶瓶在考古学视野下的社会形态

摘 要:人头形器口彩陶瓶作为史前的一种陶器,其特殊的形制和纹饰反映了史前先民考古学视野下的不同的社会形态,人面圆腹并绘以几何叶纹的形状,成为研究史前先民生产生活的生动教材。这种人面圆腹的似怀孕的少女形象到底揭示了怎样的社会形态呢?本文将结合甘南州博物馆馆藏人头形器口彩陶瓶的形制特征以不同的视角去探究不同的社会形态,分析该彩陶瓶所表达的寓意,为研究洮河流域史前先民的生产生活状况提供一定的借鉴作用。

关键词:人头形器口彩陶瓶;祖先(女神)崇拜;原始宗教信仰;甘南州博物馆

1 引 言

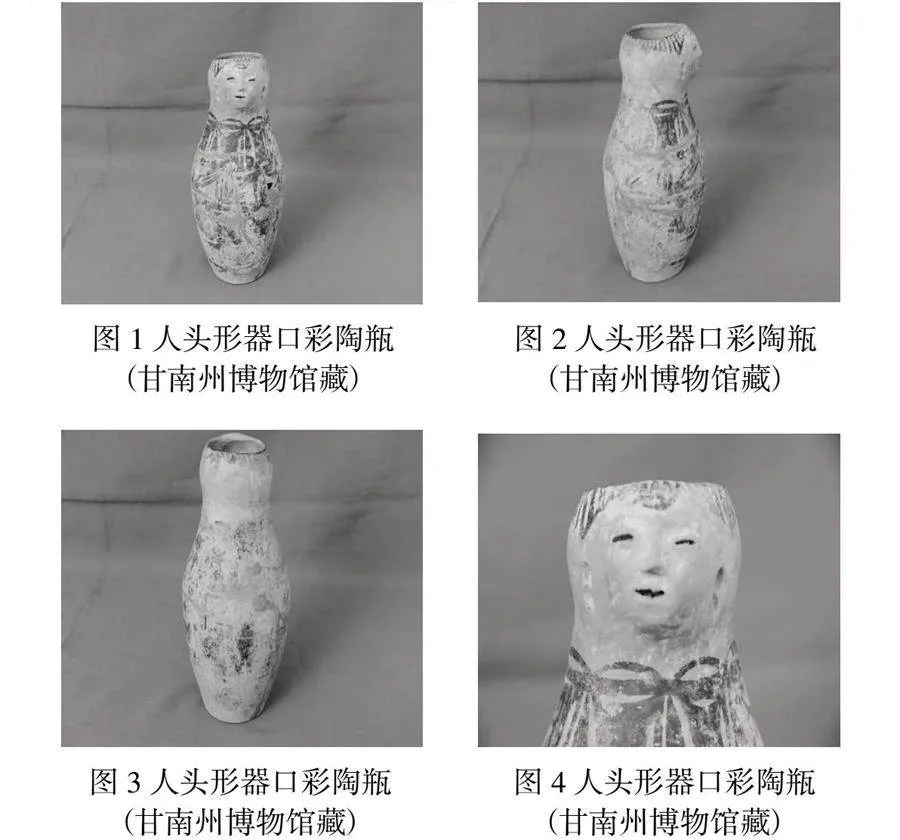

1989年8月在甘南藏族自治州卓尼县木耳镇冰厓村出土的人头形器口彩陶瓶,在灰层中伴有灰、红夹砂陶片,根据李振翼先生的推断,年代应属仰韶文化中期,现藏于甘南州博物馆。目前在甘肃省出土的人头形器口陶瓶仅仅三件,分别是秦安县邵店大地湾仰韶文化遗址出土、秦安县寺嘴大队平田整地时出土以及甘南出土,这些人头形彩陶瓶中的元素符号折射出了不同的社会形态。本文结合甘南州出土的此件彩陶瓶,从人神观念的出现、文化内涵分析、功能定位等三个不同的方面去阐释不同的社会形态,以此让我们更直观的了解洮河流域史前先民的生产生活状况,对于研究甘南州史前考古学和洮河流域文明的演进具有重要意义。

2史前人神观念的出现

这件彩陶瓶口径6厘米,底径7厘米,通高24厘米,泥质红陶,人面圆腹,小平底。甘肃秦安大地湾遗址出土的人头形器口彩陶瓶也许和原始宗教祖先崇拜有关,或是母系氏族崇拜的“祖先神”。这也说明在母系氏族占据主导地位的仰韶文化时期,其孕妇形象,表达出仰韶文化时期母系氏族的祖先崇拜现象。而人面采用雕(圆雕)塑相结合的艺术手法,也在一定程度上反映了史前先民对审美的追求。陶器中的形制、纹饰、雕塑、色彩均是史前先民生产的生动体现,也是对日常生活的真实反映。将人的形象与器物的巧妙融合,是我国史前文化中一个常见的艺术题材,尤其仰韶文化时期出土的大量人形陶器更是体现了这一时期的特色。

我们从《说文解字》中了解到:“神,天神,引出万物者也。从示申”。即天神的萌芽出现,慢慢衍生到万物自然,这其实反映出了史前先民对大自然的敬畏。在《礼记·祭法》:“山林川谷丘陵,能出云为风雨,见怪物,皆曰神”。史前人类出于蒙昧时期,对于电闪雷鸣等自然现象视为怪异,无法理解大自然出现的许多正常现象,认为是神灵所为,故将山川万物、云电风雨等均视为神,从抽象层面史前慢慢出现了天神的观念。人神观念的出现与祭祀、宗教崇拜、图腾崇拜、生殖崇拜、祖先崇拜等共同衍生并进一步发展演变。综上,甘南藏族自治州馆藏文物人头形器口彩陶瓶的少女形象与器身纹饰也体现着人神观念的元素。

3人头形器口彩陶瓶的文化内涵分析

3.1原始宗教崇拜与祖先(女神)崇拜

由于陶器是史前先民在生产生活过程中制造生产的产物,往往在陶器中绘以各种纹饰,这些纹饰在特定阶段逐渐演变成为史前先民的社会自然形态,而这种社会自然形态是多元化的。不同的纹饰反映出不同的社会自然形态,这需要结合具体纹饰加以推论。首先,在原始宗教映射方面,美国著名知识考古学者马丽加·金芭塔丝(Marija Gimbutas)认为:“在新石器时代的宗教信仰中,死亡和转化轮回的过程是循环往复的。就像在有机世界中新生命总是孕育于旧生命的残余当中,对于古欧洲人来说,诞生是一个循环的一部分,这个循环当中也包含了死亡。就像女神的子宫显而易见赋予了我们生命,它也把我们带回到死亡。在象征的层面上,个体回到了女神的子宫当中等待再生”。在文字产生之前,史前先民出于对大自然的敬畏,慢慢出现了原始宗教信仰的萌芽,愈演愈烈并在之后达到了原始宗教信仰的高峰。人类最初的宗教信仰(即原始宗教)是对日月星辰、山川河流的自然崇拜。自然神随之在这个时候产生。随着社会生产力的发展,人类慢慢意识到自身生殖生产的现象,出现了只知其母不知其父的母系氏族为主的社会主要意识形态。彩陶绘画纹饰中元素运用对原始宗教信仰体现的淋漓尽致。著名的鹳鱼石斧图纹饰绘画元素是最好的诠释,纹饰以鹳(鸟)、鱼和石斧为主要纹饰绘画元素构成,其中鹳(鸟)表达的是男性生殖器,鱼则表达的多为女性生殖器,这在仰韶文化中比较常见。可见史前人类对自身生殖的崇拜和信仰以多种形式表达出来,表达出更强烈的原始宗教信仰。

黏土=女性血肉之躯,陶器=女性腹地子宫。人头形器口彩陶瓶中的人面圆腹和少女元素,或许正是对原始宗教信仰的追求,人面纹在仰韶文化时期是一种图腾或巫术的符号,这种符号元素是史前宗教信仰的刻画,再加之怀孕的少女形象,和母系氏族的祖先崇拜刚好相映,由此人头形器口彩陶瓶在原始宗教信仰中的元素运用刚好可以去解释,我们有理由认为甘南州博物馆馆藏文物人头形器口彩陶瓶的纹饰绘画元素在一定程度上体现了原始宗教信仰的色彩。

其次,在祖先(女神)崇拜方面,陶器中的元素运用也有其自身特征。史前彩陶绘画主要受地理、技术和信仰的影响。可见,我们所常见的动物崇拜、图腾崇拜、生殖崇拜、祖先崇拜都是人类史前文化时期生产形态和意识反映的体现,并以多种途径和方法表达出来。考古学视野下的彩陶文化是人类艺术发展中靓丽的风景线和瑰宝,而彩陶中的纹饰和绘画元素不仅仅具有装饰器物的功能,更是史前先民在精神方面通过图像形态表达诉求的方法。甘南州博物馆馆藏文物人头形器口彩陶瓶人面圆腹的特征及彩陶绘画,正是寓意人类对生命和祖先崇拜的表达形式。女神崇拜的基质是母性崇拜,女子性器崇拜、女性生殖崇拜、始母神崇拜、图腾崇拜仅是母性崇拜的具体方式。显然,结合学术界的观点我们通过对人头形器口彩陶瓶的形状、绘画、纹饰的分析,且该彩陶瓶颈部以下均是几何叶纹,而这种纹饰是女性生殖器的表象形式,因此大胆的推测可以认为该彩陶瓶展现出来的是一个青春活力并怀有身孕的少女形象。

史前先民对于女性怀孕的有着十分崇拜的现象,这是人类对自身生殖和再生产的敬仰。柴克东认为“女神崇拜在历经父权制等级社会的冲击后出现两种演变趋势;一种是将女神升格到祖先神行列;一种是将原本专属于女神的功能转移到男神身上”。特别是仰韶文化时期母系氏族处于主导地位,但逐渐向父系氏族过渡的的社会形态,更加反映出史前先民对祖先(女神)崇拜的表达,即人头形彩陶瓶的形象特征是史前先民对祖先(女神)崇拜的一个映射。

3.2陶塑艺术

陶塑艺术贯穿于史前文化中,旧石器时代的陶塑正处于萌芽阶段,而到新石器时代陶塑艺术已经处于成熟化阶段了,陶塑的出现可以说是为陶器的发展增砖添瓦。原始陶塑艺术根据用途与性质,大致分为生产生活与原始宗教信仰用途,在这里笔者重点论述陶塑艺术的原始宗教信仰。从现有的考古资料和史料考证,关于洮河流域人面形象的陶塑器具出土不多但具有独特的特点,大多呈现的是人面圆腹形象,更多的是表达生殖崇拜和原始宗教信仰。艺术来源于生活,又反映着生活。陶塑中的动植物形象都是对动植物自然形态的一个真实反映,比如裴李岗文化遗址中出现的形象逼真的猪形陶塑,表达了人类与家畜生产生活的关系。相比陶塑中的动植物形象,陶塑艺术中人面形象实际上也是一种意识形态的反映,“黄河流域的仰韶文化,遗址分布极为广泛,文化内容相当丰富,陶塑艺术也成了仰韶文化中反映意识形态方面的一项重要内容。”这其实在上文中已论证过。总之,陶塑艺术是既是史前人类对审美追求的体现,也是一种实用价值的印证。甘南州博物馆收藏的这件人头形器口彩陶瓶,其五官部位以锥镂成的空洞可见,尤其是鼻子与嘴巴均呈现镂空,再加之腹部缀以纹饰,使人物形象活灵活现,相当逼真,进而反映出洮河流域中甘南史前陶塑艺术发展的程度。

4人头形器口彩陶瓶的功能定位

洮河流域尤其甘肃地区的陶器上人像从距今6500年的萌芽状态到距今5000-4000年巅峰发达阶段。人头形在模拟塑造方式、自然和社会形态表现等方面表现出了各自的特征,其功能的发展演变和文化内涵的发展呈现出了系统的脉络。对面部轮廓和逼真细致的五官特征更加注重,多采用镂空等特征,将陶塑与彩绘结合的这种制作技法更加凸显多元化的功能。陶瓶的功能一般具有艺术性与实用性,这在后来演变发展的瓷瓶是具有一定的共性。而储存实物(酒)或者祭祀用品成为陶瓶比较常见的功能。《中国美术史·原始卷》指出:“拟形陶器是指整体造型模拟自然物象,同时保持使用功能的陶器。”《中国美术通 史·第1卷》指出:“整个实用器皿塑造成动物造型的‘鸟兽形器’,又称为拟形器。”由此得知,人头形器口彩陶瓶以普通的陶器而言,实则是史前人类在日常生产生活中所模拟的具有一定功能的拟形器,即以模拟自然形态而制作的具有一定功能的器物。史前陶器根据形制,其功能有炊煮,如鼎、罐等,有盛食功能,如豆、鬶、钵、碗等,有饮酒功能,如杯、角等,有盛酒功能,如鬶、壶等。因此,人头形器口彩陶瓶根据形制,其功能可以储存水或酒。再者,祭祀与图腾崇拜和宗教崇拜性质大致相同,加之祭祀功能之前已讨论,不再赘述。由此,陶器在生产生活形态方面,其具有的储存实物和祭祀功能,实际是对史前先民真实生活的反映、还原和缩影,人头形器口彩陶瓶的功能定位亦如此。

5结语

综上所述,相比其他普通陶器而言,这种人头形器口彩陶瓶在其人神观念和文化内涵方面略有不同,但都是社会自然形态的反映。而甘南出土的这件人头形器口彩陶瓶也是洮河流域史前先民生产生活的反映,对于研究洮河流域和甘南地区史前文化的发展具有一定的参考价值,是了解甘南历史发展的第一手资料。正如李振翼先生而言:甘南地区出土的人头形器口彩陶瓶的出土,把仰韶文化的分布区,推到了洮河流域的更西部地区。

参考文献

[1]李振翼.甘南出土的人头形器口彩陶瓶[J].文物,1995,2:40~41.

[2]李振翼,毕业于兰州大学历史系,研究员,曾任甘南藏族自治州博物馆馆长.

[3]李彦英.试析人头形器口陶瓶[J].中国陶瓷,2020,56:80~81.

[4]贾建威.人头形器口彩陶瓶[J].文物天地,2015,4:23~24.

[5]许慎.说文解字[M].中华书局出版社,2010,226.

[6]戴圣,李慧玲,吕友仁(译).礼记·祭法[M].中州古籍出版社出版书籍,2010 .

[7]彭婧,戴清泉.地理、技术、信仰—史前彩陶绘画的三大影响要素[J]. 陶瓷科学与艺术,2023,3:34~35.

[8]王宏刚.北方民族女神崇拜的历史、文化意义[J].社会科学战线,2000,3:192~193.

[9]柴克东.仰韶 “彩陶鱼纹” 的神话内涵新解—兼论中国古代的女神崇拜[J].文化遗产,2019,5:121~122.

[10]马丽加·金芭塔丝著,叶舒宪等译.(美)活着的女神[M].广西师范大学出版社,2008年,60~78.

[11]苑胜龙,张乐珍.“大泣口”社会女神崇拜刍议[J].丽水师范专科学校学报,1999,2:57~58.

[12]王淑芳,祁欣.中西文化交流视野下的彩陶对比研究——以人头形器口彩陶瓶与彩陶女神像为例[J].河西学院学报,2020,6:67~68.

[13] 王吉怀.史前时期的雕刻与陶塑[J].东南文化,2005,1:9~10.

[14]王朝闻总主编,邓福星卷主编.中国美术史 (原始卷)[M].齐鲁书社,2000:197.

[16]王伯敏主编.中国美术通史第1卷[M].山东教育出版社,1987:45.